Сегодня в Италии последний день карнавала - Marted grasso (дословно— «жирный вторник»)

Вторник перед Пепельной средой и началом католического Великого поста. Праздник, который знаменует собой окончание семи «жирных дней».

Мы с моей женой японкой Хисако празднуем у друзей

Типичное итальянское карнавальное меню включает в себя исключительно калорийные первые и вторые блюда, а также десерты с огромным количеством жира и сахара. И неудивительно: итальянцы строго соблюдают католические традиции, в том числе Пост, а, поскольку, вкусная еда для них едва ли не главная радость в жизни, в течение карнавальной недели они пытаются употребить максимальное количество калорийной пищи, чтобы как-то скомпенсировать себе следующие за жирным вторником жесткие ограничения в еде.

Традиция Martedì grasso восходит к дохристианским языческим ритуалам: проводам Зимы и встрече Весны

Воздушные корабли в небе и памяти Долгопрудного

Написано для газеты "Долгие Пруды" в 2015-16 гг., все годовщины даны на тот момент.

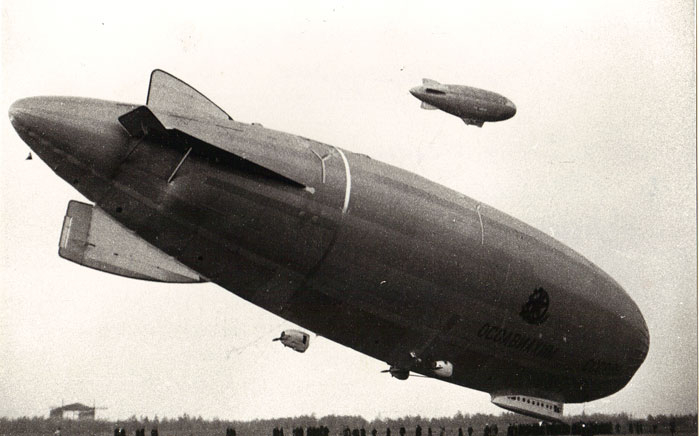

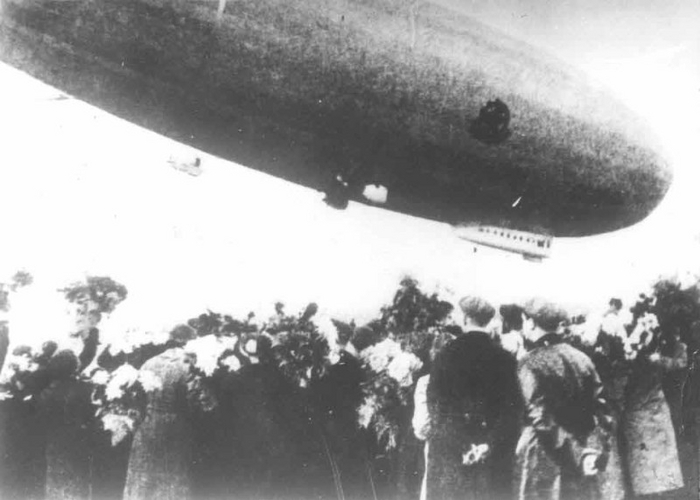

Посмотрите в небо над городом у Долгих Прудов в час, когда рассвет только-только окрашивает горизонт багрянцем. Быть может, среди облаков вы увидите гордые и мощные очертания воздушных кораблей прошлого - дирижаблей "СССР В-6", "СССР В-7", "СССР В-10"... Отважные экипажи, навечно оставшиеся молодыми, ведут их в вечность. Или - в нашу память?

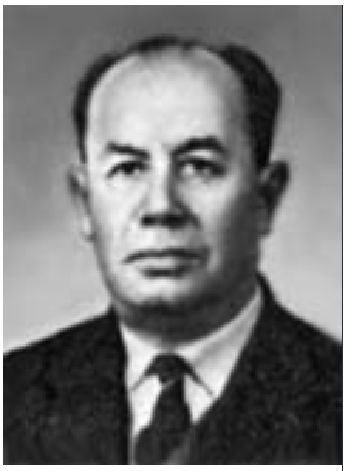

Памяти советских дирижаблестроителей и аэронавтов, которым город Долгопрудный обязан своим рождением, был посвящен тематический вечер "И опять мы в небе", проведенный 21 февраля Центральной городской библиотекой, Обществом краеведов Долгопрудного и Литературным объединением "Клязьма". Событием, собравшим вместе долгопрудненских краеведов, литераторов, библиотечных работников, потомков дирижаблестроителей и людей, увлеченных историей города, стало 100-летие со дня рождения писателя Виктора Бороздина. Его перу принадлежит единственное пока художественно-документальное произведение "И опять мы в небе", увековечившее самоотверженный труд рабочих Дирижаблестроительного комбината (который современники предпочитали называть на морской манер - верфью) и подвиги экипажей эскадры дирижаблей им. Ленина, дислоцировавшейся в нашем городе в 1930-х гг. Стараниями дочери писателя Марины Викторовны Шумской (Бороздиной), ставшей бессменным хранителем его наследия, и сотрудников ЦБ, книга, увидевшая свет в 1990 г., обрела новую жизнь в позапрошлом году, когда была переиздана в авторском варианте.

Виктор Бороздин - человек интереснейшей судьбы и образец торжества духа над тяжелыми обстоятельствами. Страдавший с детства тяжелым заболеванием глаз, он сумел сделать замечательную карьеру эстрадного артиста-танцовщика, прошел с фронтовыми артистическими бригадами всю Великую Отечественную войну и стал известным писателем, который в серии книг, в том числе - детских, воспел эпопею освоения Крайнего Севера. Все произведения быстро терявшего зрение писателя были записаны под диктовку или с магнитофонной записи его вернейшей сподвижницей и подругой по театральным подмосткам - супругой Норой. "В том, что я так образно представляю все вокруг, - заслуга моей жены", - признавался Виктор Бороздин.

В основу книги "И опять мы в небе" положена славная и трагическая история дирижабля "СССР В-6", одного из достойных представителей советского флота крупных дирижаблей полужесткого типа.

В 1920-30-х гг, ознаменовавшихся бурным развитием авиации, мощные дирижабли дальнего радиуса действия, способные развивать скорость более 100 км/ч, успешно составляли самолетам конкуренцию в перевозках пассажиров и важных грузов на большие расстояния. Немалый вклад внесли эти величественные корабли воздушного океана в освоение Крайнего Севера, доставляя исследовательские экспедиции к полюсу.

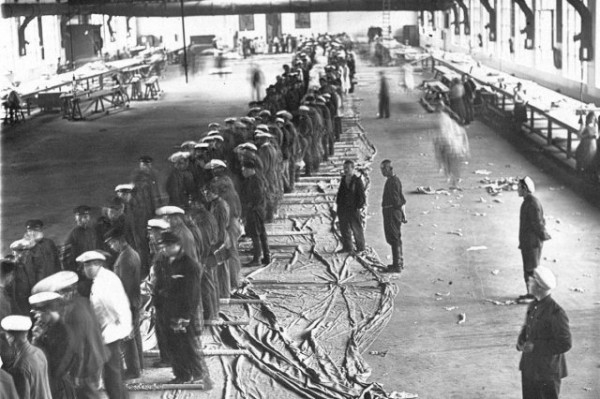

Для строительства советских дирижаблей близ ранее тихой дачной ж/д платформы Долгопрудная 5 мая 1932 г. раскинулся шумный лагерь дирижаблестроителей. Охваченные энтузиазмом первых советских пятилеток, рабочие и технические специалисты умели, не теряя бодрости и веселья, жить в утлых бараках и довольствоваться немногим ради заветной цели - штурма небес. Ведь почти все они были так молоды и верили так искренне...

Несмотря на теорию классовой борьбы и врагоискательство сталинских репрессивных органов, в советское время было не в чести бездумное осуждение всего западного. Для руководства работами в СССР был приглашен всемирно известный энтузиаст дирижаблестроения и полярный исследователь генерал Итальянских королевских ВВС Умберто Нобиле с восемнадцатью итальянскими специалистами. Так поселок Долгопрудный стал территорией советско-итальянской дружбы, в которую обе стороны вносили неповторимую специфику.

Генерал Нобиле потерпел в 1928 г. драматическое фиаско в попытке покорить Северный полюс на дирижабле N-4 "Италия". Тогда при крушении погибли или пропали без вести восемь участников экспедиции, а сам Нобиле с уцелевшими после мучительной эпопеи на льду был спасен в результате международной поисковой операции советским ледоколом "Красин".

Работая над созданием первенца новой советской серии крупных дирижаблей - "СССР В-6", - Нобиле взял за основу проект своего погибшего детища, творчески доработанный с участием советских специалистов. К ноябрю 1934 г., после досадных задержек (в том числе вызванных феерической неорганизованностью, свойственной и русским, и итальянцам) и энергичного вмешательства наркома обороны К.Е.Ворошилова, "СССР В-6" был готов к летным испытаниям. Подобно кораблю, он получил имя собственное - "Осоавиахим". Первым поднял его в воздух сам Умберто Нобиле, распечатавший после успешного полета бутылку "Кьянти".

Век "СССР В-6", подобно большинству советских дирижаблей той поры, был недолгим, но блестящим. Зачисленный в гражданский воздушный флот СССР, 27 сентября - 4 октября 1937 г. он с молодым дерзким экипажем во главе с И.В. Паньковым установил мировой рекорд длительности беспосадочного . Начальным и конечным пунктом маршрута, пролегшего по центральной части России и продолжавшегося более 130 часов, был Долгопрудный. В духе эпохи преодоления пределов, молодые аэронавты просили продлить им время полета на сутки, чтобы превзойти результат, установленный германским "Графом Цеппелином".

Но гордый рекордсмен не задавался и стремился быть полезным участником народного хозяйства, мечтая о пассажирских перевозках из Москвы на Урал и в Сибирь... Этим планам не суждено было сбыться. В феврале 1938 г. страна была взбудоражена сигналом бедствия от полярной экспедиции И.Д. Папанина, отрезанной на быстро таявшей льдине. Экипаж "СССР В-6" обратился к советскому правительству с просьбой участвовать в спасательной операции.

5 февраля 1938 г. дирижабль вылетел по маршруту Москва-Петрозаводск-Мурманск... А вечером следующего дня, захваченный жестокой пургой в условиях низкой видимости и обледенения корпуса, он потерял высоту и врезался в склон Небло-горы близ Белого моря... В адском пламени сдетонировавших при падении осветительных фосфорных зарядов погибли 13 молодых членов экипажа - оба состава во главе с командирами Н. С. Гудованцевым и И.В. Паньковым. Шестерых чудом выживших вскоре спасла поисковая партия.

"СССР В-6" с пугающей точностью повторил судьбу своего итальянского брата N-4 Италия"... Чтобы не "расстраивать советских людей", праздновавших счастливое спасение полярников-папанинцев, сталинская пропаганда списала гибель воздушного корабля на аварию в тренировочном полете, а по команде конструкторов прошелся вал репрессий. Погибших аэронавтов с почестями погребли на Новодевичьем кладбище... и забыли!

Так хочется надеяться, памятный вечер в ЦБ Долгопрудного с помощью всех заинтересованных и неравнодушных людей, которых он собрал, станет началом нового полета эскадры дирижаблей из далеких 1930-х - в историю!

***

Из статьи: Искатели" идут по следам воздушного гиганта", газета "Долгие Пруды".

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ.

Наш герой – детище двух выдающихся талантов в области аэронавтики.

Он был построен под руководством признанного авторитета своего дела опытного итальянского дирижаблестроителя и бесстрашного аэронавта генерала Умберто Нобиле, работавшего в СССР с группой своих сотрудников по контракту с мая 1932 г.

За основу был взят проект итальянского N-4, на котором экспедиция Нобиле в 1928 г. предприняла драматический штурм Северного полюса (к сожалению, закончившийся катастрофой, гибелью многих участников и героической эпопеей выживших в «красной палатке» среди льдов, откуда они были спасены советским ледоколом «Красин»).

Генерал Нобиле справедливо полагал, что избежать трагедии позволило бы облегчение конструкции дирижабля – ведь для N-4 критической тяжестью стало очевидное в Заполярье обледенение. Молодой советский конструктор Михаил Кулик предложил прибегнуть к цельносварной конструкции киля, позволявшей облегчить машину на 30% («Хорошо, испытывайте!» - согласился Нобиле), и комплектующим материалам советского изготовления. Только три 260-сильных мотора «Майбах» были закуплены в Германии.

Мощные дирижабли начала ХХ в, как и положено бороздящим стихию кораблям, получали собственные имена. СССР В-6 не даром был назван в честь Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству (Осоавиахим): 28 млн рублей, собранных осоавиахимовцами по всей стране на постройку эскадры советских дирижаблей, были весьма своевременным вкладом.

Несмотря на то, что ряд технических и системных проблем не позволил завершить работы к первоначально намеченному сроку - 16-й годовщине Октября, 5 ноября 1934 г. СССР В-6 «Осоавиахим» совершил свой первый полет, ведомый твердой рукой генерала Нобиле. Дирижабль продемонстрировал отличные летные характеристики. Он давал крейсерскую скорость 104 км/ч против 84 км/ч у своего итальянского прототипа, а максимальную развивал до 125 км/ч. Радиус действия без пополнения горючим был заложен 2 000 км.

В СССР планировалось использовать мощные дирижабли для регулярных дальних пассажирских авиарейсов. К сожалению, это так и осталось проектом.

Учитывая успешное применение германских «Цеппелинов» в Первую мировую в качестве стратегических бомбардировщиков (Хотя что могло быть стратегического в бомбежках немцам беззащитных жилых кварталов Лондона и Парижа? Разве что добавляло ярости британским «томми» и французским «пуалю» в штыковых атаках на Западном фронте…), командование РККА также имело на дирижабельную эскадру свои виды. Хотя аэронавты СССР носили форму Гражданского воздушного флота, они, как и вся страна, готовились и к труду, и к обороне.

ТРУД И ГИБЕЛЬ ВОЗДУШНОГО ГИГАНТА.

История отпустила СССР В-6 «Осоавиахим» немногим более трех лет жизни. Но это были годы рекордов и покорения пределов!

После ряда испытательных перелетов различной дальности, 29 сентября 1937 г. экипаж из 16 смелых молодых аэронавтов во главе с И.В.Паньковым увел В-6 с базы в Долгопрудной в прославленный рекордный полет по маршруту Долгопрудная — Новгород — Белозерск — Горький — Ростов — Брянск — Курск — Воронеж — Пенза — Долгопрудная. Несмотря на сложные метеорологические условия, дирижабль справился с задачей на «отлично».

Завершив плановый маршрут, экипаж запросил у управления полетом разрешения «покружить» над Москвой еще сутки, чтобы побить рекорд беспосадочного перелета британского R-34 и германского LZ-127. Москвичи восторженно приветствовали с земли славный экипаж.

Мировой рекорд был установлен – 130 часов 27 минут в небе!

Такое было время. Такие были люди… Героическое и страшное шли рука об руку. Конструктор любимца страны В-6 Михаил Кулик в 1937 г. был репрессирован по ложному доносу и освобожден только в 1939…

СССР В-6 "Осоавиахим" на причальной мачте аэродрома зимой 1937-38 гг. Наверное, его последнее "прижизненное" фото.

Когда в феврале 1938 г. вся страна напряженно следила за дрейфом на льдине полярной экспедиции И.Д.Папанина, отважные молодые аэронавты из экипажа В-6 предложили свой план спасения папанинцев. Конструкция дирижабля позволяет долететь до Арктики, снять людей со льдины и вернуться, полагали они. Правительство, не желая рисковать, дало приказ провести сначала тренировочный перелет Москва — Петрозаводск — Мурманск — Москва.

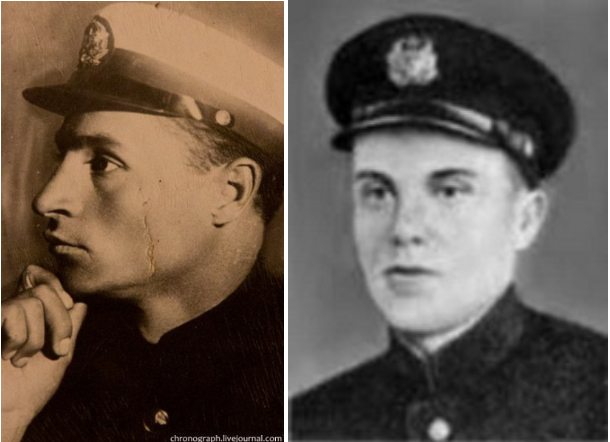

Иван Паньков - второй командир В-6 в его последнем полете. Николай Гудованцев - первый командир В-6 в его последнем полете.

5 февраля 1938 г., имея на борту экипаж из 19 человек (две «смены» во главе с командирами И.В.Паньковым и Н.С.Гудованцевым), В-6 вылетел из Москвы. Не успев дозаправиться водородом, аэронавты приняли решение идти на высоте около 450 м. К тому же так было проще ориентироваться по местности. К сожалению, последние карты северных районов, над которыми должен был проходить полет, были составлены в 1895 г. и содержали много неточностей. Чтобы дать экипажу ориентиры, наземные службы раскладывали по маршруту следования костры.

Машина была надежна, экипаж (за исключением радиста Воробьева, для которого это был первый полет), несмотря на свою молодость, опытен, и ничто не предвещало трагедии.

Вечером 6 февраля, на подлете к станции Кадалакша в условиях низкой облачности и плотного снегового заряда, второй штурман Мячков заметил опасность и понял тревогу: «Ребята, мы летим на гору!» Экипаж отчаянно навалился на штурвал управления… Но было уже поздно! Шедший со скоростью около 100 км/ч дирижабль врезался в склон горы Небло (которая, кстати, не была отмечена на старой «десятиверстке»). От удара сдетонировали фосфорные заряды, предназначенные для освещения места посадки, и гигантскую изувеченную конструкцию охватило адское пламя. 13 храбрых аэронавтов, включая обоих командиров, приняли страшную смерть в огне…

Шестеро, успевшие чудом выбраться из покореженной гондолы, включая четвертого помощника командира Почекина (который впоследствии составил тщательный отчет о крушении), серьезно раненного бортмеханика Новикова и радиста-новичка Воробьева, были утром 7 февраля подобраны спасательной партией.

Обломки дирижабля В-6 продолжали оставаться на месте его гибели еще много лет. Эти фото сделаны в 1988 г.

Так ужасно оборвались жизнь и служба дирижабля СССР В-6 «Осоавиахим».

Но нет, они продолжаются, потому что у покорения стихии нет пределов!

_________________________________________________________Михаил Кожемякин

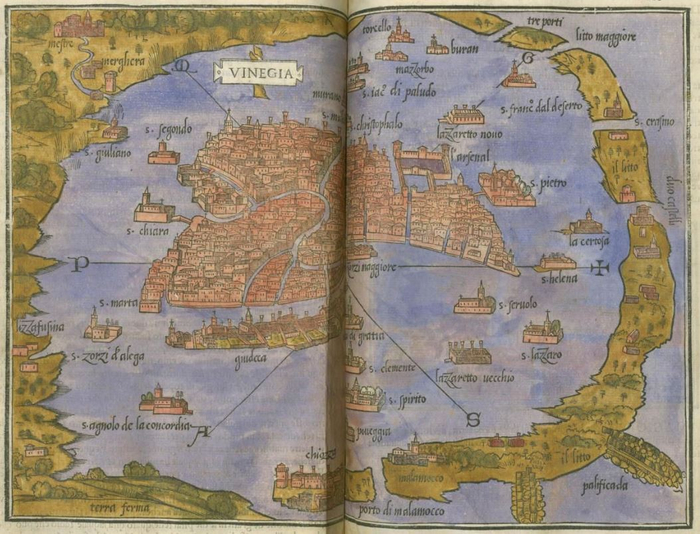

"Белый Орел" Адриатики - VIP-яхта, воин Второй мировой, строитель социализма...

Его корабельный век был не особенно долгим - 40 лет, с 1938 по 1978 гг., немного и по человеческим меркам. Иные корабли живут во много раз дольше. А иные погибают в пучине стихии или в огне войн в самой юности... Как люди!

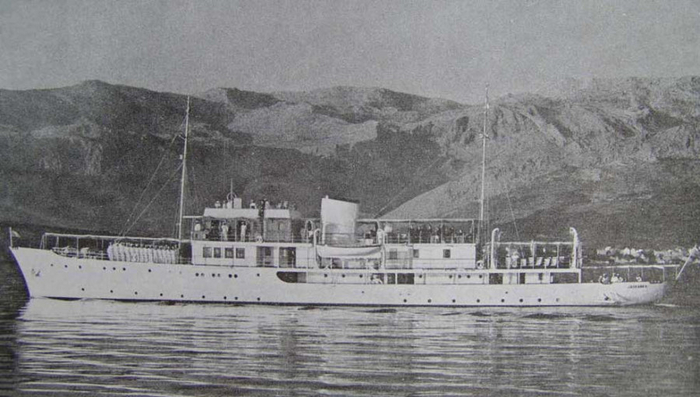

Однако пожаловаться на то, что жизнь его была бедна событиями, этот элегантный красавец-корабль Югославского флота "Белый Орел" (Вeli Orao) явно не мог.

Кем ему только не довелось побывать - и королевской яхтой, и штабным кораблем, и охотником за подводными лодками, и плавбазой торпедных катеров, и даже резиденцией генерального секретаря Коммунистической партии Югославии (с 1952 г. - Союза коммунистов Югославии) и главы СФРЮ Иосипа Броз Тито...

А родился наш герой в Италии, и был он дитя балованное, но - в конечном итоге - нежеланное.

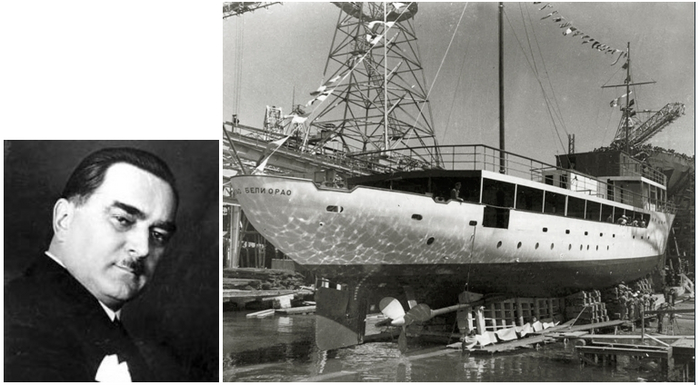

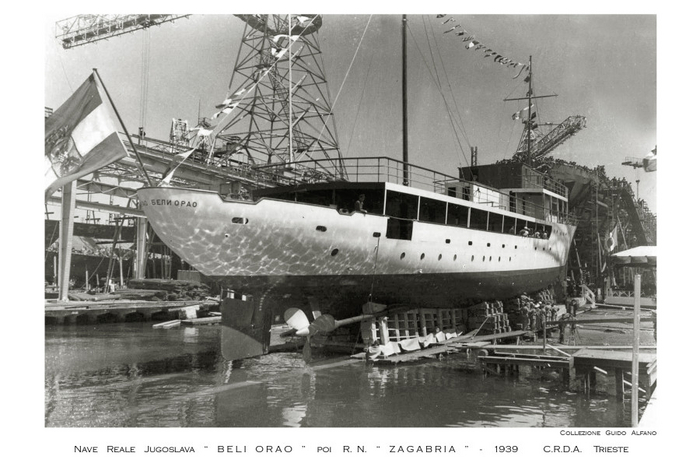

"Белый Орел" был заказан 23 мая 1938 г. итальянской кораблестроительной компании CRDA Monfalcone Министерством финансов Королевства Югославия (очередной старомодной страны, унесенной ветром Второй мировой со страниц истории). Корабль потребовался местной "финансовой гвардии" в качестве "патрульного крейсера для финансового контроля на море" (motorna krstarica za potrebe financijske kontrole na moru). В процессе заключения договора назначение корабля было оформлено скромнее: "Инспекторский корабль финансового контроля" (inspekcijski brod financijske kontrole).

На верфи в Триесте закипела работа.

Однако в процессе постройки изящный кораблик приглянулся главе королевского правительства Югославии, премьер-министру Милану Стоядиновичу.

Этот респектабельный джентльмен был не только видным экономистом и поборником строгого нейтралитета Югославии, но и однозначно знал вкус в красивой жизни!

Несмотря на более чем столетнюю историю новой сербской государственности и декларативную "многонациональность" монархической Югославии, традиции политической жизни в Королевстве все равно во многом оставались османскими. Большому господину понравилось - большой господин взял.

"Nista, и дальше на старых австро-венгерских моторках поплаваете, sva sta!" - заявил премьер Стоядинович министерству финансов и переориентировал корабль на "морскую резиденцию премьер-министра", т.е. себя любимого.

Однако насладиться адриатическим круизами на борту белоснежной яхты г-ну Стоядиновичу так и не удалось.

В начале 1939 г. полновластный принц-регент Павел Карагеоргиевич (Pavle Karađorđević, двоюродный дядя юного короля Петра II) отправил премьер-министра в отставку: "Nista, sva sta!" (Излюбленное сербами идиоматическое выражение, которое можно перевести примерно как "Ничо, так сойдет!").

Почти уже достроенного "Белого орла" передали Королевскому военно-морскому флоту Югославии (Kraljevska Ratna Mornarica), кстати, представлявшему внушительную региональную силу: 4 современных эсминца, 4 подлодки, 6 миноносцев австро-венгерской постройки, 10 торпедных катеров и т.д.

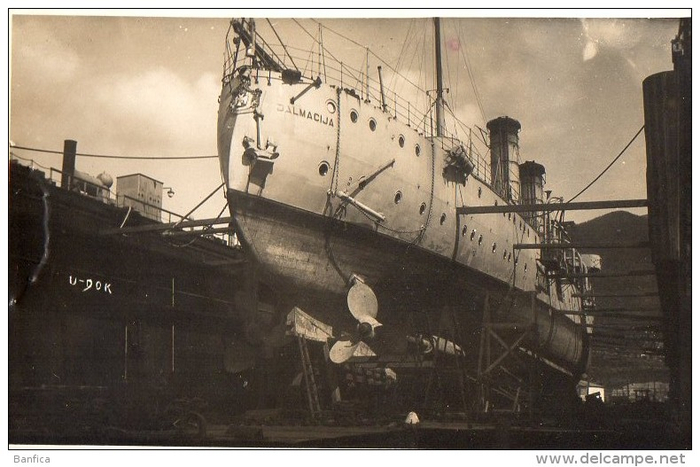

Однако военные моряки положительно не знали что делать с этим приобретением, представлявшем для них сомнительную ценность - на реальную боевую единицу "Белый Орел" не тянул ни в патрульном, ни в VIP варианте. Штабной корабль у югославской "Морнарицы" уже имелся - не новая, но вполне пригодная для этого дела "Далмация" (бывший германский малый крейсер "Niobe"), а ничего другого в голову не приходило.

В итоге из неприкаянного корабля было решено сделать королевскую яхту. Ведь Белый Орел - название герба правящей сербской династии Карагеоргиевичей!

По ходу строительства его переоборудовали, вложив в это дело 400 000 королевских динаров (до 9 000 фунтов стерлингов по тогдашнему курсу валют) и добавили к внутренним помещениям шикарный салон и несколько комфортабельных кают для "высоких пассажиров".

В такой ипостаси корабль был спущен на воду в июне 1939 г., в связи с чем в Италии была выпущена вот такая серия открыток:

Обратите внимание, что, помимо югославского названия, на них упомянуто и итальянское - "Zagrabia", т.е. "Загреб". столица Хорватии. Пройдет меньше двух лет, и плененный корабль вступит в состав итальянского флота именно под ним...

Некоторые характеристики "Белого Орла":

Водоизмещение стандартное: 567 т., полное - 600 т.

Двигатель: дизеля фирмы "Sulzer", 1600 л/с.

Длина корпуса: 65 м.

Ширина: 8,8 м.

Не совсем ясно, ступала ли хоть раз на палубу "Белого Орла" нога коронованных особ. Похоже, единственным плаванием "Белого Орла" до 1941 г. стал переход из Италии в Югославию.

Юный югославский король Петр, как известно, предпочитал кататься на бронетехнике и осваивал специальность пилота, морские дела интересовали его меньше.

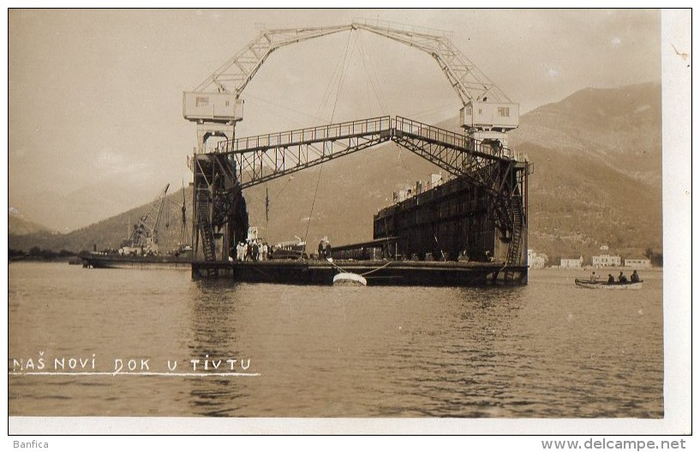

Но экипаж и обслуживающий персонал на яхте были в полном составе, и несколько месяцев она простояла у причала Морского арсенала в черногорском приморском городке Тиват в привычном для моряков состоянии: ожидания приказа.

Приказ королевского правительства последовал 9 декабря 1939 г.: команду расформировать, а корабль выставить на коммерческую продажу "за ненадобностью".

"Белого Орла" предложили Адриатическому пароходству (Jadranskа plovidba), но в торговом судоходстве он также оказался без надобности. Свои права на корабль вновь заявило Министерство финансов, но выкупать его категорически отказалось, апеллируя к сакраментальному правилу: "Он ведь и так наш!"

Однако эту институцию в Королевстве Югославия, похоже, не очень жаловали. Запрос был отвергнут, и "Белый Орел" в конечном итоге был спихнут обратно военному флоту: "Nista, sva sta!"

Югославские королевские "морнары", т.е. моряки, так и не нашли уныло стоявшему у тиватского причала кораблю применения и ограничились только тем, что время от времени присылали небольшие команды, проверявшие состояние его важнейших агрегатов да драившие палубу - куда же без этого на флоте!

Несколько фотографий военно-морского арсенала Королевских ВМС Югославии в Тивате в 1930-х гг.:

В апреле 1941 г. на Югославию, словно губительный смерч, обрушилась Вторая мировая война. Раздираемое жестокими противоречиями между всеми его народами и народностями (которые имели друг к другу давние и кровавые счеты, и все вместе - к сербам), Королевство пало за две недели, не сумев оказать немецко-итальянским захватчикам существенного сопротивления.

Королевская "Морнарица", несколько дней постреляв по самолетам противника из бортовых зенитных орудий и покопав щели на берегу, дождливым пасмурным утром 17 апреля 1941 г. получила приказ сдать свои корабли наступающим итальянским войскам.

"Да как же так, ведь мы еще даже не начинали воевать!!" - в отчаянии воскликнули многие моряки. Другие же уже мечтали, как они будут строить свои национальные - хорватские, черногорские, сербские (речные) - флоты на обломках "тюрьмы народов". Были и такие, которые просто радовались, что война закончилась для них так быстро - насколько жестоко они заблуждались!

Подлодка "Небойша" и один торпедный катер отказались повиноваться и прорвались в британскую Александрию, чтобы продолжать борьбу. Эсминец "Загреб" был взорван своим экипажем, при чем двое молодых офицеров остались на борту и добровольно приняли смерть, не желая дальше наблюдать позор и крушение своей страны.

Все остальные вымпелы капитулировали без проблем. "Nista, sva sta!"

"Белый Орел", дремавший на гладкой прибрежной зыби Адриатики, наверное, даже не сразу заметил, как югославский часовой у трапа поменялся на итальянского...

В составе итальянских Королевских ВМС (Regia Marina) трофейным югославским кораблям довелось вдоволь познать боевой работы. Борьба за морское господство на Средиземном море, которую Италия вела против Британии и ее союзников - вела, идя от поражения к поражению, но с завидным упорством - продлилась до 1943 г. Столько же продолжалась и итальянская служба бывшего "Белого Орла", у новых владельцев сменившего ослепительную белизну королевской яхты на суровую боевую окраску патрульного корабля.

В состав Regia Marina "Белый Орел" вошел в качестве охотника за подводными лодками (Cacciasommergibile) под номером AS 122 и своим рабочим названием "Zagabria". В некоторых источниках корабль также именуют канонерской лодкой.

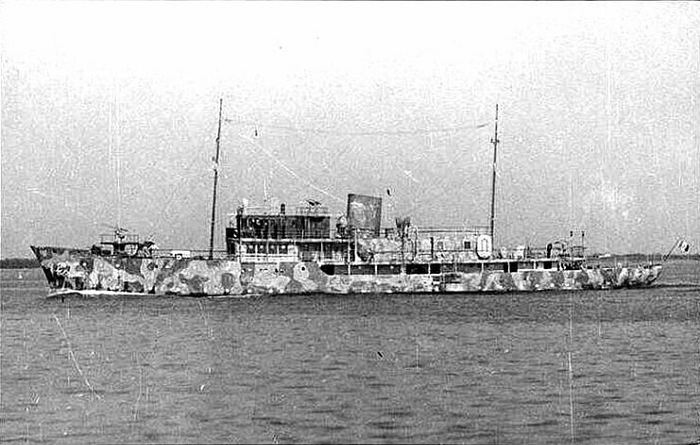

Сохранилась фотография бывшего "Белого Орла" под итальянским военным флагом:

Итальянцы наскоро провели переоснащение корабля. На корме были установлены направляющие для сбрасывания глубинных бомб, из роскошного королевского салона выбросили всю пожароопасную гламурную рухлядь и переоборудовали его в помещение для личного состава, а в каютах для высоких особ с удобством разместились итальянские офицеры - тоже большие любители комфорта.

После неоднократных экспериментов с камуфлированием своих боевых кораблей, чтобы сделать их максимально незаметными для морского и воздушного противника, в начале 1942 г. итальянский Главный штаб ВМС остановился на стандартной окраске в виде сочетания светло-серых и темно-серых пятен. Именно такую, согласно фотодокументам, и несла новоиспеченная "Zagabria"... Итальянцы вообще прославились как отменные художники ;)

Не совсем ясна история с вооружением корабля. Известно, что во время своей итальянской службы и позднее, вплоть до конца Второй мировой, он нес два 40-мм универсальных орудия Бофорс и два пулемета. Эти "стволы" видны и на фотографиях военных лет, при чем носовое орудие, похоже, размещено на вращающейся платформе.

Однако не удалось найти точных данных относительно того, сами ли итальянцы вооружили свой новый корабль, или он нес вооружение еще в составе Югославского флота. В принципе, орудия нужны и кораблю финансового контроля (пугать контрабандистов), и королевской яхте (для салютов и в целях безопасности).

О боевом пути охотника за подлодками "Zagrabia" также, к сожалению, известно немного - он был слишком мал для масштабов морской кампании в Средиземном море, и попасть на страницы истории мог только потопив кого-то или погибнув сам. Ни то, ни другое на его долю не выпало.

Согласно довольно отрывочным данным, корабль базировался на северо-восточном побережье Италии и в Палермо. В его задачи входило сопровождение конвоев и борьба с британскими подлодками в прибрежных водах. Экипаж "Заграбии" честно выполнял свой служебный долг, но имел ли боевые контакты с подплавом и надводными кораблями Royal Navy - неизвестно. Скорее всего, имел (c авиацией - уж точно), однако без особого успеха, как, впрочем, и без ущерба для себя.

Единственная боевая операция бывшего "Белого орла" под итальянским флагом, о которой есть упоминания, и то не 100% достоверные (визуальное опознание противником), была проведена против своих - против военного флота Народно-освободительной армии Югославии (mornarica NOVJ).

Беспощадная партизанская война, которую развернуло в Югославии против оккупантов и коллаборационистов коммунистическое Сопротивление под руководством Иосипа Броз Тито, хорошо известна любому человеку, мало-мальски знакомому с историей Второй мировой. Как и тот факт, что бои против неплохо организованной и сражавшейся с изумительной самоотверженностью партизанской армии Тито (насчитывавшей сотни тысяч человек), по мнению офицеров Вермахта, как минимум не уступали по ожесточению таковым на Восточном фронте.

Гораздо менее известен тот факт, что югославские партизаны сражались с захватчиками не только в горах и лесах своей Родины, но и на море.

С сентября 1942 г. партизанский флот, составленный из захваченных у итальянцев легких кораблей и вооруженных рыбацких судов, наносил удары по судоходству противника и прибрежным гарнизонам в хорватской Далмации и Черногории.

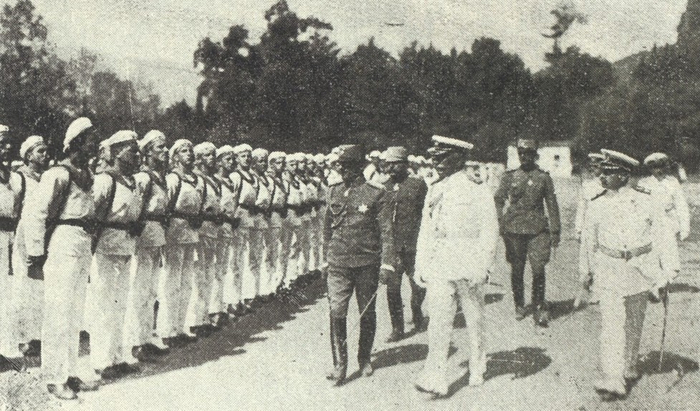

Партизаны Народно-освободительной армии Югославии и несколько вымпелов их "ВМС":

Согласно воспоминаниям бывшего офицера Королевских ВМС Югославии лейтенанта (poručnik korvete) Виктора Марича, ставшего партизанским морским командиром, в июле 1943 г., перегоняя для переоснащения мобилизованную рыбацкую шхуну "Suzana" (вероятно, впоследствии партизанский корабль PČ 61 UDAR) в далматинский городок Макарске, основную партизанскую морскую базу, он был перехвачен двумя итальянским патрульными кораблями. Один из них, опознанный служившим до войны в Тиватском военно-морском арсенале Маричем как бывший "Белый Орел", энергичным маневром отрезал тихоходное партизанское судно от берега. У партизан, вооруженных только личным оружием, ручными пулеметами и гранатами, не было шансов устоять в бою. Их командир решил обмануть противника, "сыграв" мирных хорватских рыбарей. Укрыв часть экипажа и оружие в трюме, он вывел на палубу остальных, в т.ч. нескольких женщин, и велел изображать мирную работу рыбаков. Командир "итальянца", предусмотрительно держась на дистанции вне броска гранаты, осмотрел подозрительное судно в бинокль. После нескольких томительных минут, не заметив ничего подозрительного, он великодушно махнул рукой: "Можете следовать!"

Партизаны из экипажа Марича впоследствии шутили, что плененный врагами "Белый Орел" узнал своих и не захотел воевать с ними. Кто знает, ведь моряки говорят, что у кораблей тоже есть душа...

В начале сентября 1943 г. истощенная войной и уставшая от потерь и поражений Италия заключила с Союзниками сепаратное перемирие. Пункт четвертый соглашения предполагал, что "все целые боевые корабли итальянского флота будут немедленно выведены из итальянских портов и сосредоточены в местах, которые будут указаны союзным командованием". Читай: на Мальте, которая на протяжении всей кампании оставалась неприступным британским бастионом и важной передовой базой Royal Navy на Средиземном море (по заслугам заслужив почетное прозвище "Средиземноморский Сталинград").

20 сентября 1943 г. в составе большой группы кораблей легких сил итальянского флота "Заграбия" вышла из Палермо и взяла курс на Мальту. Однако в пути командование Regia Marina придумало ей новое задание в духе итальянской аристократической клановости. "Заграбии" было поручено доставить покидавшего ряды военного флота князя Альмино в Таранто, в имение к его отцу. Так что покатать высоких особ бывшей королевской яхте довелось и в разгар Второй мировой! В сопровождении корветов "Gru" и "Folaga" (интересно бы узнать, что это за князь был такой драгоценный, что из-за него гоняли три боевых корабля?) "Заграбия" выполнила этот приказ, после чего все три корабля некоторое время простояли в Таранто.

Позднее "Заграбия" все же добралась на Мальту, где 7 декабря 1943 г. была передана британским командованием своему первоначальному владельцу - Королевским ВМС Югославии в изгнании (Kraljevska Ratna Mornarica van Otadzbine).

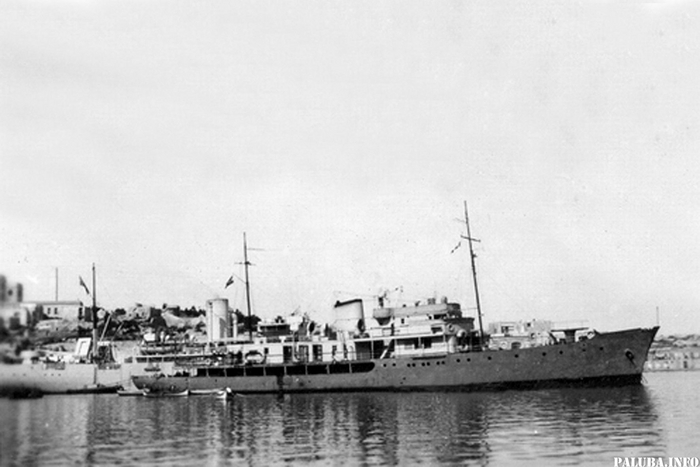

На этом фото "Заграбия" запечатлена в момент своего прихода на Мальту:

Кораблю было возвращено прежнее название - "Белый Орел", и на нем вновь взвился королевский триколор с гербом Карагеоргиевичей.

Югославские военно-морские командиры обрадовались "блудному сыну", однако были вынуждены оставить на нем часть итальянского экипажа в качестве союзных военных специалистов - Италия теперь тоже воевала с гитлеровской Германией, а своих людей у вооруженных сил Королевства Югославия в изгнании хронически не хватало: во всех родах оружия они насчитывали меньше тысячи человек. Корабль был пополнен югославскими "морнарами" и моряками Royal Navy (преимущественно мальтийцами по происхождению), после чего основным языком общения на борту стал ломаный английский с вкраплениями итальянских и славянских слов, а также крепкой сербской ругани.

C октября 1944 г. "Белый Орел" служил плавбазой (matični brod) для переданных Союзниками эмигрантским югославским ВМС торпедных катеров типа "Higgins" 78 постройки США.

Насколько можно заключить по имеющимся весьма лаконичным данным, в боевых операциях югославские катерники в этот период не участвовали.

В августе 1945 г. вместе с восемью своими "подопечными" торпедными катерами "Белый Орел", как и большая часть военной техники Вооруженных сил Югославии в изгнании, был передан новообразованной Социалистической Федеративной республике Югославия, или попросту - СФРЮ... Стране, ныне также унесенной ветром, как и Королевство Югославия, правда - ветром иных времен и иных войн... Однако речь не об этом.

Знакомая пристань Тивата встретила корабль, несший теперь югославский триколор с пролетарской красной звездой вместо шикарного династического орла, страшным послевоенным запустением:

Однако новая Югославия, несмотря на чудовищные человеческие и материальные потери, понесенные в годы Второй мировой, с энтузиазмом восстанавливала разрушенное и строила социализм под расчетливым и волевым руководством "первого партийного товарища" Иосипа Броз Тито.

В новую жизнь активно включился и "Белый Орел", в очередной раз переименованный, теперь - в "Вiokovo" в честь горного массива в Хорватии, прославившегося партизанскими битвами.

На корабль пришли молодые матросы народной Югославии и вчерашние командиры партизанского флота, овеянные славой бесстрашных прибрежных рейдов 1942-45 гг. Поблекший гламур королевской яхты, казалось, навсегда сменился строгим социалистическим конструктивизмом.

Однако послужить рядовым военным кораблем ВМС СФРЮ нашему герою довелось достаточно коротко. К ноябрю 1946 г. большая часть изношенных долгим применением американских катеров "Higgins" 78 окончательно вышли из строя. Их исключили их состава флота и отправили - кого на металл, кого в народное хозяйство. Надобность в плавбазе "Вiokovo" отпала.

Ее перевели в резерв флота, демонтировали вооружение, и последующие несколько лет она вновь неприкаянно простояла у пристани военно-морской базы в Тивате:

И тогда на красавец-корабль обратил свое высокое внимание сам товарищ Тито. А этот профессиональный революционер, надо сказать, имел утонченный вкус к красоте и роскоши, который сделал бы честь и коронованным особам!

Справедливо рассудив, что по статусу главы государства ему теперь официально положена мореходная яхта ("исключительно в представительских целях, в интересах социалистической дипломатии!"), Тито распорядился провести капитальный ремонт плавбазы "Biokovo" и подготовить ее к выполнению новых задач.

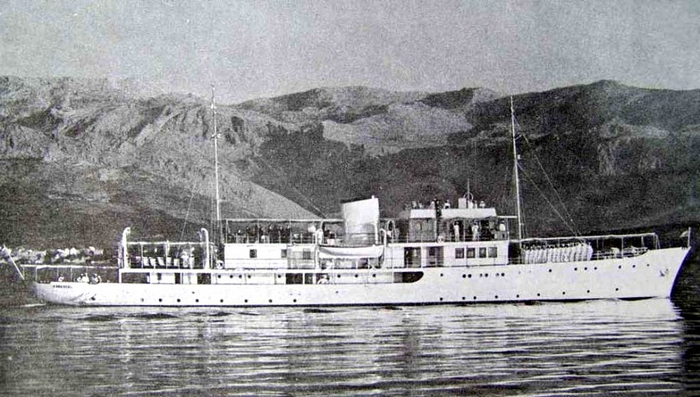

На самом деле пришлось только обновить представительские помещения и личные апартаменты да сменить окраску (снова на ослепительно-белую): корабль, сработанный на совесть итальянскими производителями, находился в хорошем техническом состоянии.

На корму нанесли новое название - "Jadranka" ("Ядранка", по сербо-хорватскому названию Адриатического моря - Jadransko more), команду одели в щегольские форменки "с иголочки" и разбавили вышколенным обслуживающим персоналом, а также агентами спецслужб, загрузили в холодильники камбуза обильные яства и изысканные напитки - все было готово к приему "первого товарища" и прочей высокопоставленной публики.

В 1951 г. яхта председателя президиума СФРЮ Иосипа Броз Тито приступила к исполнению своих новых, вернее, хорошо забытых старых обязанностей.

Товарищ Тито, любивший морские прогулки, но еще больше обожавший производить впечатление на иностранных гостей, нередко катал их на яхте "Ядранка" вдоль живописного Адриатического побережья Югославии.

Социалистическая Югославия крепла и хорошела год от года (никто еще не замечал мины замедленного действия, заложенного в ее фундамент - не решенной Тито проблемы межнациональных конфликтов), а ее лидер быстро входил во вкус красивой жизни главы процветающего государства.

Одной яхты ему показалось мало, и в 1963 г. была спущена на воду "молодая конкурентка" нашего героя - "Podgorka". Когда же в 1974 г. была построена еще одна новая роскошная "плавучая резиденция", Тито с легкостью стареющего ловеласа забыл о своей прежней любимице "Ядранке".

Ее имя было присвоено новому кораблю, а старую яхту вывели в третьеочередной резерв ВМС СФРЮ и вновь поставили на прикол - у все того же старого пирса Тиватского морского арсенала, бывшего для нее поистине роковым местом.

Корабли, как и люди, очень быстро дряхлеют, когда про них забывают. В 1978 г. проржавевшую заброшенную посудину, в которой с трудом можно было узнать прежнего гордого красавца Адриатики - "Белого Орла", без сожаления разрезали на металл.

Что было, несомненно, преступлением перед историей, однако полностью целесообразно с точки зрения социалистической экономики и коммунистической идеологии - "бывшие" не нужны!

"Nista, sva sta!"

______________________________________________________Михаил Кожемякин.

Сегодня на планете Земля

В Бразилии продолжается карнавал.

В Боливии тоже карнавал прошел.

В Доминиканской республике не отстают от мировых трендов.

В Греции свой фестиваль.

В Германии прошел парад Щелкунчиков.

В Китае цветут цветы.

В Англии тоже цветут.

В ЮАР мужики пошли на работу.

В Испании показали какой-то хитрый телефон.

В Италии показали модный головной убор на осень.

В Южной Корее ничего не случилось.

В Индии мужики угнали искусственного слона.

Спасибо за внимание, увидимся!

П.с. Вот здесь ссылка на мой телеграм. Подпишитесь, чтобы не пропустить ни одного моего поста, если они вам, конечно, нравятся. Спасибо!

Бастрыкин: наиболее смертоносное оружие ВСУ получают от Британии, Канады и ФРГ

Киев получает наиболее смертоносное оружие от Великобритании, Канады, Германии и Италии, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

"Причем наиболее смертоносное оружие поставляют Великобритания, Канада, Италия, ФРГ, Румыния, Эстония и ряд других стран", – сказал Бастрыкин, чьи слова опубликовало ГУ СК РФ в телеграм-канале.

Из Европы Вооруженные силы Украины (ВСУ) получают крылатые ракеты Storm Shadow, авиабомбы, артиллерийские установки и снаряды. Бастрыкин также указал на то, что ВСУ получают беспилотники, совершая ими атаки на гражданские объекты.

Он отметил, что данные о предоставленном оружии и технике украинским боевикам документируются совместно с Минобороны России.

Бастрыкин также напомнил, что решение о поставках принимают европейские политики. По его словам, они, как и боевики ВСУ, должны нести ответственность за жертвы среди мирных россиян.