Говоря о соотношении сил, следует особо остановиться на сводных данных, составленных еще в 1921 г. эмигрантом В. Добрыниным и опубликованных тогда же в Праге, а позднее в журнале “Донская летопись” (Вена - Белград, 1923, № 1). Составленные им - офицером, близким по его признанию к штабу Донской армии носят объективный характер. Их ценность в том, что сведения весьма скрупулезны. Итак, приводим таблицу, составленную В. Добрыниным.

Самое удивительное, что до сих пор донские авторы не посчитали необходимым их опубликовать. Рассматривая сведения в целом, не останавливаясь только на 1918 г., с тем, чтобы создать полное впечатление об этих столь важных данных.

Анализ приведенный показывает, что своего апогея донская армия достигла в июле - ноябре 1918 г. (её численность составляла 49 - 49,5 тыс. бойцов), а затем в октябре 1919 г.

В конце декабря 1918 г. РВСР издал приказ о формировании кавалерийских дивизий трехбригадного состава.

Раньше, до исследований, численность белых и красных казачьих частей приводилась без сопоставления с тем количеством боевых сил, которое выставило донское казачество в период первой мировой войны, с числом бойцов, оказавшихся в Донской армии в период гражданской войны. Впервые этот метод использовали на сессии научного совета АН СССР и института истории СССР в июне 1969 г.

На 1 января 1916 г. Донское войско выставило в действующую армию 125 тыс. бойцов, а за весь период первой мировой войны - 148 тыс. Потенциально же Донское казачество максимально могло выставить 210 тыс. бойцов (если учесть не только списочный состав казаков, но и два возраста приготовительного разряда - 18, 19 лет).

Итак, наиболее достоверное количество бойцов в Донской армии в период апогея белого движения – несколько более 50 тыс. Хотя такой подход был бы не совсем точен.

Есть возможность подсчитать среднее арифметическое за 1918 - 1919 гг. Подсчет показывает, что в 1918 г. у белых было в среднем 37,5 тыс. бойцов, в 1919 - 24, 4 или в среднем в 1918 - 1919 гг. - 30,6 тыс. Если учесть искомые данные по первой мировой войне, то станет ясно, что в рядах белых в 1918 - 1919 гг. в среднем было примерно 20% от того, что было выставлено в действующую армию в годы первой мировой войны, а если не забывать, что потенциально возможное войско, которое мог выставить Дон -210 тыс., то тогда казаков у белых было 15%.

Отсюда можно сделать обоснованный вывод, что только примерно около четвертой части выставленных в годы первой мировой войны оказалось в рядах белых, а если взять даже в учет только апогейные моменты: ноябрь 1918 г. - 49,5 тыс., октябрь 1919 г. - 52,5 тыс., то станет ясно, что их в белом стане было несколько более тридцати процентов, т.е. говорить о том, что в рядах белых было большинство, не состоятельно.

Важно, нам думается, подчеркнуть, что указанные данные В. Добрынина о составе Донской армии, на наш взгляд, реалистичны и навряд ли преуменьшают численность белоказачьей армии, ибо вывод, который делает автор, звучит так: “Беглое знакомство с приведенными цифрами наглядно указывает чрезмерное боевое напряжение … казачества”. Автору уже не было смысла (гражданская война закончилась) с целью агитации преувеличивать или преуменьшать силы белых.

В конце мая на Южном фронте предположительно, по данным разведки, красных было у белых около 7,5 кавалерийских (в основном) казачьих дивизий.

Наиболее полные данные о составе кавалерийских (в основном) казачьих дивизий по всему Южному фронту мы имеем на 1 декабря 1918 г., из которых ясно, что на Южном фронте у белых было тогда 17 кавалерийских дивизий.

На 1 января 1919 г. в Донской казачьей армии насчитывалась 21 казачья дивизия. По данным красной разведки, в составе армии Деникина на 1 августа 1919 г. было 50900 сабель, на 1 сентября того же года 48700 сабель, на Южном фронте на 1 октября 1919 г. на Южном и Юго-Восточном фронтах всего 46 тыс. Данные разведки не всегда абсолютно верны. Иногда они носят предположительный характер.

Данные свидетельствуют, что на Южном фронте к 15 октября 1919 года было уже в красноказачьих частях 37694 сабли. Тогда же красноказачьи (в основном) части насчитывали 10 дивизий 34, 14 отдельных кавбригад (в конце августа – начале сентября 1919 г.), 28 полков. Если же учесть, что сюда не входили данные по 12-й армии, то число сабель надо увеличить до 39982, т.е. общее количество сабель 40682

Перечень красных казачьих частей, составленный

за 2-ю половину 1918 г :

1. Донской сводно-казачий советский кавалерийский полк.

2. Советский кавалерийский полк.

3. 3-й Донской казачий полк.

4. 1-й Медвецкий полк.

5. 2-й Медвецкий полк.

6. Полк Стеньки Разина.

7. 1-й Революционный Донской казачий полк.

8. 2-й казачий полк.

9. 3-й Медвецкий полк.

10. Первый казачий стрелковый полк Пугачева.

11. 4-й Донской казачий полк.

12. 5-й Донской казачий пехотный полк.

13. 1-й Донской казачий котельнический социалистический полк.

14. 1-й казачий советский социалистический стрелковый полк.

15. 3-й кавалерийский казачий полк.

16. 1-й пехотный кавалерийский казачий полк Степана Разина.

17. 6-й казаче-крестьянский полк.

18. 2-й Хоперский красно-казачий полк.

19. Пехотный донской казачий полк Степана Разина.

20. Кавалерийский полк Думенко, позднее бригада, потом дивизия, а затем корпус.

21. 2-й Хоперский красно-казачий полк.

22. Донской сводно-казачий полк.

23. Титовский Донской революционный полк.

Бригады и дивизии

24. Дивизия Кивкидзе В.П.

25. Бригада Ф.К. Миронова, позднее казачья дивизия.

26. Доно-Ставропольская казачья дивизия.

Кроме того, создано в августе 1918 г. на Дону 30 полков из молодых казаков.

Что касается белых казачьих формирований то тут стоит отметить в частности деятельность А.Г. Шкуро, вклад которого был значителен. По свидетельству Шкуро, “у терцев с конца сентября 1918 г. начался полный распад, они заключили соглашение с большевиками и ушли с фронта”. В сентябре 1918 г. Шкуро от имени Кубанского атамана и генерала Деникина объявил призыв 10 возрастов казаков. К 4 сентября уже был сформирован в станице Кубанской 1-й Кубанский партизанский полк. С 8 сентября Шкуро стал формировать 1-й и 2-й Черкесские полки. На 12 сентября Шкуро имел в своем распоряжении 1-й партизанский полк (шесть сотен). 6-й и 12-й пластунские батальоны, 1-й и 2-й Черкесские полки и Карачаевский конный полк. Вскоре он также присоединил к себе 2-й Хоперский полк. Шкуро распоряжался также 1-м и 2-м Волжскими 62 полками. О составе своего “войска” к началу октября Шкуро сообщает, что оно “достигло уже шести конных казачьих полков, сведенных в 1-ю Кавказскую и Туземную горскую дивизии”. 27 сентября 1918 г. Шкуро оставил Кисловодск. Что касается белых казачьих формирований то тут стоит отметить в частности деятельность А.Г. Шкуро, вклад которого был значителен. По свидетельству Шкуро, “у терцев с конца сентября 1918 г. начался полный распад, они заключили соглашение с большевиками и ушли с фронта”. В сентябре 1918 г. Шкуро от имени Кубанского атамана и генерала Деникина объявил призыв 10 возрастов казаков. К 4 сентября уже был сформирован в станице Кубанской 1-й Кубанский партизанский полк. С 8 сентября Шкуро стал формировать 1-й и 2-й Черкесские полки. На 12 сентября Шкуро имел в своем распоряжении 1-й партизанский полк (шесть сотен). 6-й и 12-й пластунские батальоны, 1-й и 2-й Черкесские полки и Карачаевский конный полк. Вскоре он также присоединил к себе 2-й Хоперский полк. Шкуро распоряжался также 1-м и 2-м Волжскими 62 полками. О составе своего “войска” к началу октября Шкуро сообщает, что оно “достигло уже шести конных казачьих полков, сведенных в 1-ю Кавказскую и Туземную горскую дивизии”. 27 сентября 1918 г. Шкуро оставил Кисловодск.

Генерал В.А. Покровский (в прошлом, в январе 1918 г., еще капитан), прославившийся своей жестокостью, в беседе со Шкуро говорил: “Ты, брат, либерал и мало вешаешь. Я прислал своих людей помочь тебе в этом деле”. Покровский любил шутить: “Вид повешенного оживляет ландшафт”. Эта жестокость, признавал Шкуро, стала одной из причин неудач белого движения, хотя и сам Шкуро называл своих бойцов “волками”. В начале октября Шкуро поступил в распоряжение Покровского и стал командовать 1-й Кавказской дивизией. 30 ноября 1918 г. Шкуро был произведен в генерал-майоры. Его дивизия теперь входила в корпус генерала Ляхова. Полки белых порою имели по 30-40 шашек в сотне. Вскоре однако Шкуро присоединил к себе 1-ю Терскую пластунскую бригаду, сформировал три сунженских казачьих полка. В Осетии он сумел создать 4 конных полка. В январе - феврале 1919 г. дивизии Покровского и Шкуро и первая Терская дивизия Топоркова были брошены на донской фронт. К этому времени Шкуро командовал корпусом, в который входили 1-я Терская дивизия Топорнова и 1-я Кавказская дивизия.

В Кубанской области, по данным С.И. Аралова (тогда наркомата военных дел), в мае 1918 г. насчитывалось около 60 тысяч красных войск, “но без достаточной организации, дисциплины, вооружения. Они испытывали острую нехватку патронов и снарядов”. Во второй половине 1918 г. группы Кивкидзе и Миронова вели наиболее успешные военные действия.

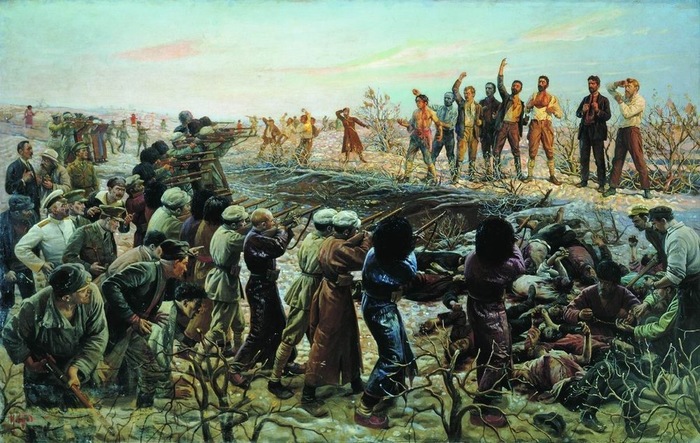

Следует особо сказать, что осенью 1918 г. в рядах кубанских белоказаков насчитывалось, по данным П. Добрынина, 35 тыс. человек. Приведенные недавно профессором В.Н. Ратушняком данные дают возможность установить численность строевых и нестроевых кубанских частей за весь период 1-й мировой войны. Тогда (1914-1918 гг.) в армию было призвано 2264 офицера и 111888 строевых и нестроевых кубанских казаков, что дает нам возможность оценить, какая часть кубанских казаков участвовала в гражданской войне на стороне белых. Итак, нам известно, что их было у белых 35 тысяч, что составляет всего 30,7%, т.е. меньше третьей части, а позднее, в январе-феврале 1919 г., их было у белых всего 15 тысяч, т.е. значительно меньше половины всего возможного числа. Потенциальное же кубанское казачество могло выставить 171 тысячу бойцов. Это значит, что у белых было несколько больше (в период их апогея) бойцов, чем 20%. Осенью 1918 г. среди Кубано-Черноморских красных войск действовала дивизия Кочубея, в которой насчитывалось 5 000 сабель. Кроме того, отважно воевали кавалеристы Ильина и Мироненко. В июле 1918 г. красногвардейский отряд Д.П. Жлобы под Белой глиной успешно противостоял вдвое превосходящим силам противника, за что получил название Стальной дивизии.

Яркую страницу в историю борьбы за власть Советов на Кубани вписала героическая Таманская армия, разгромившая белых генералов Мазаева, Макловского, Покровского, Врангеля. Победы были одержаны в битвах под Туапсе, Белореченской, Армавиром. Высокая оценка ее действий давалась не только красным командованием, но и признавалась А.И. Деникиным. Подвиг таманцев навсегда запечатлен в художественной эпопее А.С. Серафимовича “Железный поток”. Таманская армия была создана в августе 1918 г. В ее составе было три, в основном, казачьих кавалерийских полка, к концу 1918 г. они были сведены в одну Таманскую кавалерийскую дивизию под командованием Л.Я. Литуненко. (Казаки составляли примерно половину населения Таманского отдела). Наркомвоен Калинин в этот период сосредотачивал основные усилия в борьбе с немецкими оккупантами, считая, что после их разгрома можно будет наваливаться на добровольческую армию Деникина. В конце июня начался второй кубанский поход Деникина.

Против него мужественно выступили отряды И.Ф. Федько и Г.А. Кочергина.

26 августа 1918 г. красные войска прошли через город Новороссийск. Первой шла колонна Ковтюха, за ней другие части. После занятия города белыми начались жестокие расправы: было уничтожено более 10 тыс. человек.

27 августа красные прибыли в Геленджик. Именно тогда было решено объединить все силы и армию назвать Таманской. Командующим был избран И.И. Матвеев, начальником штаба Г.Н. Батурин. Общая численность армии составляла 18 тыс. штыков и 3 тыс. сабель. 20 тыс. составлял обоз из числа беженцев. Армия была многонациональной. С этого момента и начинается героический поход Таманской армии. Однако не сразу установилась во всех подразделениях крепкая дисциплина, единая воля в командовании. На Гелинджик путь пролег через Туапсе. Крупные сражения произошли по пути при Архипово-Осиповке. В результате комбинированного удара красные войска, разбив 10-тысячного противника, вошли в Туапсе, где установили четкий порядок. Пробыв неделю в Туапсе, Таманская армия двинулась дальше, стремясь соединиться с основными частями Красной Армии Северного Кавказа. Под станицей Белореченской 11 тыс. белых были разбиты. 13 тыс. штыков и сабель одержали победу над генералом Покровским, разрезав его на две части: ст. Гачинскую и село Царский дар. Потери Покровского были огромны.

Победа под станицей Белореченской открыла дорогу на соединение с основными силами советских войск Северного Кавказа. 19 сентября 1918 г. Таманская армия в районе станицы Дедуровской соединилась с кавалерийскими частями Кочергина в районе станицы Дедуровской, вскоре Таманская армия овладела Армавиром, сломив сопротивления 3-й дивизии Дроздовского, насчитывавшей более 10 тыс. бойцов. После овладения городом к 4 октября все фабрики и заводы Армавира были восстановлены, налажено производство снарядов и патронов. Деникин, Дроздовский, Врангель организуют натиск на Армавир, чтобы вернуть его, но уже бесполезно. Выйдя из окружения, Таманская армия вела успешные сражения с противником. С 5 октября 1918 г. она вошла в подчинение реввоенсовета Северного Кавказа. Немалый интерес представляет расстановка сил в третьем по численности казачьих войск - Оренбургском. Еще 24 марта 1918 г. было собрано заседание делегатов, сторонников белых от 15 станиц. Присутствовали представители от станиц: Дедуровской, Никольской, Городищенской, Краснохолмской, Кардаиловской, Подстепинской, Красноярской, Чернореченской, Рычковской. Заседание этих объединенных станиц определило разнарядку, по которой станицы должны были выставить конных и пеших бойцов. Всего рассчитывали выставить 2500 человек для похода на Оренбург. Из них около тысячи конных. Но в Нижнеозерной съезд не смог находиться долго. Содержание вестовых обходилось слишком накладно. Казаки Нижнеозерной превышали свои полномочия, что вызывало раздражение окружающих станиц. Кроме того, станичники Нижнеозерной не хотели брать на себя всю ответственность за организацию борьбы с красными. Таковы были причины перенесения места проведения “съезда”, который вскоре определил дополнительную разнарядку: Чесноковская должна была выделить 120 человек, из них половину конных, разнарядка для Рычковской увеличивалась в два раза, 2-й Зубочистинской поручалось представить 100 бойцов, 1-й Зубочистинской -150 76.

Вскоре, почувствовав нежелание части казаков идти на Оренбург, съезд постановил создать военно-полевые суды для суровой расправы с теми, кто не пришлет своих представителей. В конце апреля 1918 г. 1-й Зубочистинской станице уже был предъявлен ультиматум с угрозой разоружения в отношении тех, кто не желал идти в ряды дутовцев.

В мае 1918 г. съезд переехал в станицу Линевскую. Примерно тогда же жители Краснохолмской открыто выступили против дутовцев . Жители Красноярской станицы заявили о своем стремлении держать нейтралитет. Атаман Красноярской станицы Ф.В. Кокарев поддерживал нейтралистские настроения казаков.

В середине мая казаки Рассыпной станицы решительно отказались разрушать железнодорожное полотно. 19 мая делегаты Павловской станицы потребовали освобождения арестованных, отказавшихся выступать против большевиков. Казаки Нижнеозерной, как и Рассыпной, не хотели разрушать железнодорожные пути. В ответ на арест офицеров в станице Городищенской последовала угроза расстрела станицы карателями от лица съезда.

Съезд объявил мобилизованными всех казаков, даже в возрасте от 36 до 46 лет. Отказались идти на поддержку белоказаков Дедуровская, Краснопокровская и Никольская сотни, подстепенцы и татищевцы. Из материалов съезда ясно, что 31 мая 1918 г. была направлена карательная экспедиция против краснохолмцев. Казаки Оренбургского 6-го полка признали советскую власть. Назвав себя кругом, съезд низовых станиц готовил карательные экспедиции для “очищения” станиц от большевиков. Первоначально, в июне 1918 г., присвоив себе статус малого круга, съезд низовых станиц вскоре решил, что этого недостаточно и “провозгласил себя кругом объединенных станиц”. О предании целых станиц артиллерийскому обстрелу белых (Донгузской и Донецкой, Пречистенской, Павловской, Благословенской и др.) свидетельствуют документы данного съезда. Станицу Краснохолмскую, выступившую в поддержку большевиков, съезд решил окружить и всех жителей арестовать, затем подвергнуть репрессиям. В материалах съезда станиц отмечалось, что станица Татищевская не выставляет в назначенные дни караулы, к ней будут приняты самые суровые меры наказания. На заседании малого круга было решено исключить из казачьего сословия с семьями, с лишением паев и угодий тех, кто не воевал против советской власти. После вступления дутовцев в Оренбург здесь создаются карательные отряды с целью очищения станиц от сочувствующих большевикам.

Думается, надо сказать о том, что войсковое правительство, учитывая начавшиеся полевые работы, решило в июле 1918 г. распустить старшие возрасты, а из младших сформировать три полка под командованием Донецкого, Ершова, Чеботарева. Особого внимания заслуживает составленная во 2-й половине октября 1918 г. “Ведомость о штатном, списочном и наличном числе членов в частях Оренбургского казачьего войска”. Эти данные наиболее полны и, очевидно, более или менее объективно отражают численность белоказачьих войск.

Подтвердить их такими же полными данными невозможно. Единственно их можно сопоставить с данными красной разведки. В силу уникальности этих данных приводимых полностью в том виде, в каком обнаружены в Государственном архиве Оренбургской области.

Думается, у тех, кто вел данные, налицо было преувеличение числа полков и их численности, об этом говорит факт полного отсутствия данных о 4-м полке. По сведениям В.С. Кобзова и М.Д. Машина в ноябре 1918 г. против советских войск действовало 10800 уральских и 11400 оренбургских казаков.

Этих авторов, казаков по происхождению, трудно заподозрить в гиперболизации численности белых в тот период, когда это было не модно (в начале 80-х гг.). Думается, надо остановиться еще на одном источнике. Следует при этом заметить, что в списочном составе Оренбургского казачьего войска значилось более 64 тыс. нижних чинов, не считая двух возрастов приготовительного разряда (19-20 лет). Как правило, в списочный состав казачьих войск входил старший возраст приготовительного разряда (с 21 года) строевой и запасной разряд и младших возрастов ополчения (т.е. казаки с 21 года по 48 лет). Если же предположить вовлечение (потенциально) казаков в военные действия с 18 лет, то Оренбургское казачество могло выставить 70-тысячное войско. Учитывая все сказанное, можно подсчитать, что в белоказачьих оренбургских войсках в период наибольшего их роста было не более 30% возможного числа бойцов. Если же учитывать данные М.Д. Машина и В.С. Кобзова, то только 20%.

Уральское войсковое правительство в апреле 1918 г. объявило мобилизацию казаков в возрасте 19-55 лет и сформировало белоказачью Уральскую армию. Многие казаки не хотели воевать против советской власти, братались с красноармейцами, переходили на сторону Красной Армии. Белогвардейское командование было вынуждено отвести в тыл три казачьих полка из-за их отказа сражаться против советских войск. В конце декабря - начале января началось разложение белоказачьих войск Уральского войска.

С весны 1918 г. началось формирование белоказачьих частей на территории Сибирского казачьего войска. Нелегальный войсковой круг в станице Атаманской под Омском поручил создание белоказачьих отрядов Б.В. Анненкову. Сибирские богатеи выделили ему на эти цели 2,5 млн. руб. Ему вскоре удалось сформировать отряд в триста штыков и триста сабель, который вскоре вырос до полутора тысяч бойцов и стал партизанской дивизией, состоявшей из офицеров, уголовных элементов, некоторой части молодежи.

5 июля 1918 г. 4-й войсковой круг избрал атаманом генерала Иванова-Ринова. Омск теперь оказался в руках белоказачьего отряда Красильникова. В боях против семеновцев особо прославился 1-й Аргунский казачий полк во главе со своим и талантливым командиром З. Метелицей. С высадкой десанта японских и английских войск во Владивостоке, опираясь на поддержку интервентов, разбитый в марте, Семенов, вновь перешел границу Забайкалья. Областной исполком Советов временно передал всю полноту власти Военно-революционному штабу во главе с Д.С. Шиловым. Коммунисты Забайкалья, командование Даурским фронтом провели большую работу по мобилизации сил. К концу мая в Восточном Забайкалье под командованием С. Лазо было 13 тыс. бойцов, в том числе 60000 кавалерии (5500 из них забайкальских казаков). Оценивая значение казачьих частей фронта, С. Лазо писал: “Исход кампании решат казачьи отряды, которые сейчас мобилизуются против Семенова и которые следует вооружить и снабдить средствами”. В развернувшихся в мае – июне кровопролитных и упорных боях части Даурского фронта нанесли семеновцам тяжелые поражения, в результате чего белоказаки вновь были изгнаны на территорию Маньчжурии. В развернувшихся тогда сражениях из среды красного казачества выдвинулись его славные предводители: Аксенов Г.Н. (заместитель командующего Забайкальским фронтом), Балябин Ф.Е. (с осени 1918 г. командовал Забайкальским фронтом), Бронников В.А. (позднее командовал 1-м Аргунским полком), Богомягков Г.П. (начальник штаба Забайкальского военного комиссариата) и многие другие.

В конце июня 1918 г. во Владивостоке скопилось до 15 тыс. чешских войск во главе с Дитерихсом. 29 июня 1918 г., опираясь на помощь американских и японских интервентов, они произвели переворот и арестовали почти весь состав исполкома Владивостокского Совета. Одновременно с этим были введены военно-полевые суды, начались массовые расстрелы владивостокских рабочих.

Следует отметить, что далеко не всех бойцов чехословацкого корпуса удалось использовать против советской власти. В момент переворота во Владивостоке 3-й, 4-й и 11-й полки чехословацкого корпуса отказались выступать против рабочих. Съезд крестьян и казаков Амурской области в конце июля 1918 г. постановил провести широкую запись в Красную Армию. В Ишимском уезде было объявлено о мобилизации крестьян и казаков, способных носить оружие от 18 до 42 лет. Благодаря проведенной мобилизации вскоре численность красных войск достигла здесь 8-10 тыс. воинов. В боях особенно отличился отряд красных казаков во главе с Шевченко. К концу июля у красных здесь было 12 тыс. бойцов. В заключение приводим таблицу о численности выставленных в действующую армию казачьих полков по всем войскам в период первой мировой войны, чтобы читатель мог самостоятельно сопоставить указанные в ней данные с численностью белых казачьих войск в 1918-1919 гг.

Численность выставленных казачьих войск по областям

и губерниям России.

1) Донское – 125 тыс. (за весь период войны – 148 тыс.);

2) Кубанское – 82 тыс. (а за весь период войны – 111,8 тыс.);

3) Оренбургское – 25 тыс. (на конец 1916 г. – 31,6 тыс.);

4) Терское – 15 тыс.;

5) Забайкальское – 11 тыс.;

6) Уральское – 12 тыс.;

7) Сибирское – 11 тыс.;

8) Астраханское – 2,5 тыс.;

9) Семиреченское – 2,7 тыс.;

10) Амурское – 2,2 тыс.;

11) Уссурийское – 2 тыс.

Всего - 290,4 тыс. 94 (на конец 1916 г. - 349,8 тыс.).

Итак, следует сделать общий вывод: до сих пор в исторической, а особенно, популярной литературе преувеличивалась численность белых войск, делалось гиперболизированное заключение о том, что большинство из казаков во все периоды гражданской войны было на стороне белых.

Источники:

В. Добрынин. Борьба с большевизмом на Юге России и донское казачество. – Прага, 1921.

В. Добрынин. Вооруженная борьба Дона с большевиками. – Вена – Белград, 1923. № 1.

В. Добрынин. Указ. соч.

П. Добрынин. Донская летопись. Борьба с большевизмом на Дону.

И.В. Сталин. Сочинения. – Т.4.

Филипп Миронов. Документы. – М., 1997.

В.Н. Ратушняк. Кубань 2000 лет исторического пути. – Краснодар, 2000.

А.В. Венков. Донское казачество в гражданской войне 1918-1920 гг. – Ростов-на Дону, 1992.

Н.А. Ефимов. Героический поход Таманской армии в 1918 г. Ученые зап. МГПИ

им. В.И. Ленина.– М., 1967. -№286.

Записки белого партизана. Составлены на основе воспоминаний А.Г. Шкуро. Тайны

истории и трагедия казачества, Т-I,

Декреты Советской власти. Т.2. – М., 1969.

Казачество в Октябрьской революции и гражданской войне. – Черкесск, 1984.

Директивы командования фронтов Красной армии (1917-1922 гг.).– М., 1978.

Соавтор коллективной монографии: “Проблемы аграрной истории Советского общества. – М., 1971.

https://yandex.ru/turbo?text=https://karabai96.livejournal.com/76868.html