Что отличает нас от обезьян?

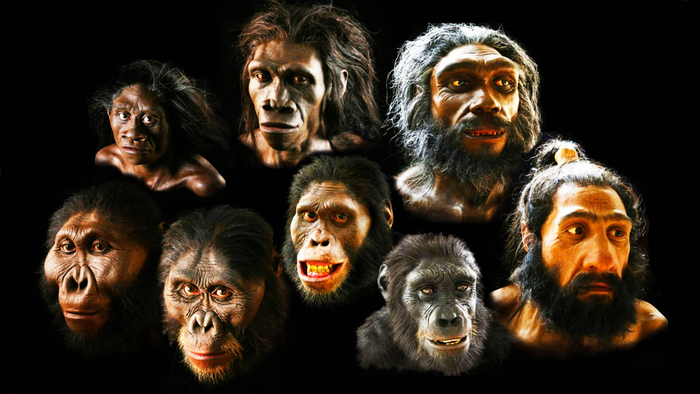

Антропологи и палеонтологи, изучающий ископаемые останки наших предков, а также историки, биологи и учителя часто сталкиваются с вопросом: в чём же заключается принципиальная разница между человеком и человекообразной обезьяной? Ответ скрыт не только в генетике, но и в костях, в тех самых скелетных адаптациях, которые сделали нас людьми. В трёх ключевых узлах эволюционных преобразований: голове, руках и ногах. Именно их я и разберу сейчас. Такой акцент оправдан, ведь именно строение черепа рассказывает нам об эволюции мозга, кисть демонстрирует путь к труду, а стопа и таз — уникальное приспособление к прямохождению. Мы не только разберём анатомию, но и заглянем в историю науки, чтобы понять, как менялись наши представления о собственном происхождении, подкреплённые находками ископаемых гоминид, от австралопитека до Арди.

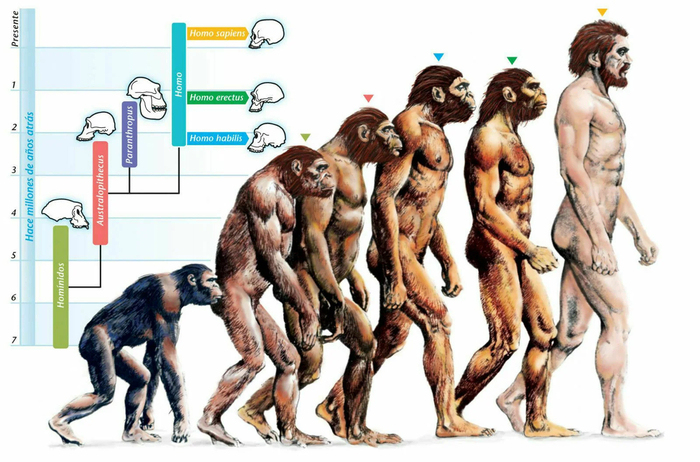

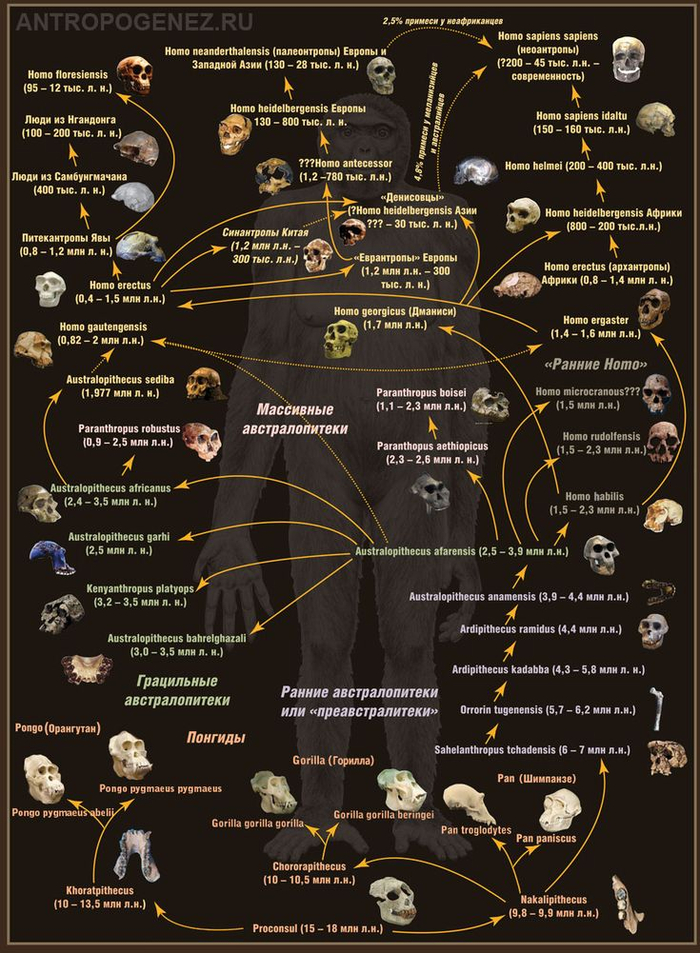

Проблема различий между человеком и обезьяной волновала умы задолго до появления современной антропологии. В середине XVIII века Карл Линней, создавая свою «Систему природы», впервые отнёс человека к животному миру, поместив его рядом с человекообразными обезьянами. Это был смелый шаг, положивший начало научному изучению вопроса. Однако настоящую революцию произвел Чарльз Дарвин, который в труде «Происхождение человека и половой отбор» (1871 год) научно аргументировал гипотезу — происхождение человека от древних обезьян. Эта идея, поддержанная такими учёными, как Томас Хаксли, встретила бурное сопротивление, но именно она заставила палеоантропологию искать вещественные доказательства. Ключевым моментом стало обнаружение останков ископаемых гоминид.

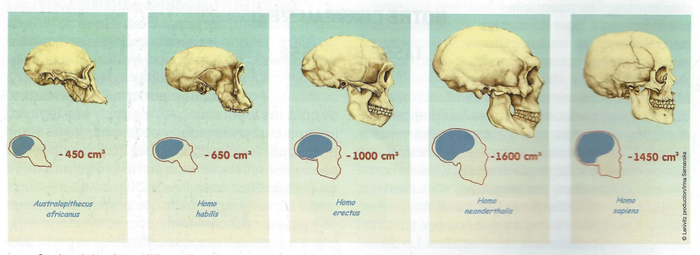

После находки неандертальца в 1856 году и питекантропа Эженом Дюбуа на острове Ява у науки появился фактический материал, демонстрирующий биологическую эволюцию человека (об этом было у меня на канале). В 1920-х годах Раймонд Дарт описал австралопитека — существо с признаками прямохождения, но ещё с небольшим мозгом. Это открытие смело популярное тогда представление, что развитие интеллекта предшествовало переходу к прямохождению. Долгое время господствовало упрощённое представление, что современные шимпанзе почти что «живые ископаемые», мало изменившиеся с миоценовой эпохи. Однако открытие Ardipithecus ramidus (Арди), жившей 4,4 млн лет назад, кардинально изменило эту картину. Арди, в отличие от шимпанзе, не была приспособлена к висам и брахиации, сочетая в себе черты двуногого хождения и лазания по деревьям. Это доказывает: человеческая линия не произошла от обезьяны, похожей на шимпанзе. Наоборот, мы и шимпанзе это две разные ветви, уходящие корнями к общему предку, который, судя по Арди, не был похож ни на одну из современных форм.

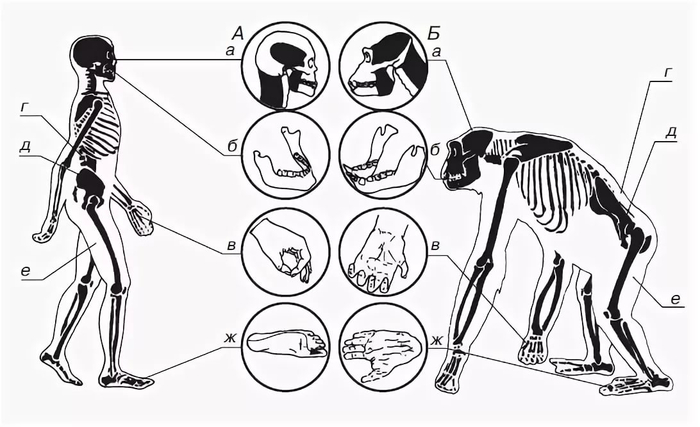

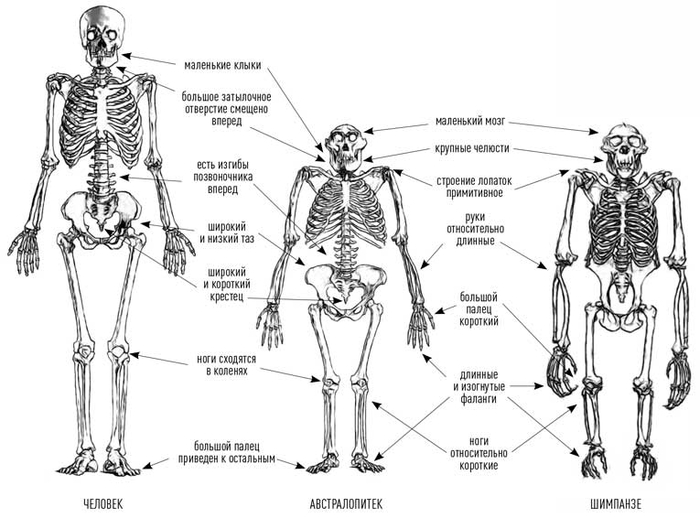

Рассматривая эволюционные адаптации, начнем с черепа и мозга, которые демонстрируют переход от силы к интеллекту. У человека мозговой отдел черепа значительно развитее, чем лицевой, что напрямую связано с большим объемом мозга, в то время как у человекообразных обезьян доминируют массивные челюсти. Еще одним уникальным человеческим признаком является наличие подбородочного выступа, отсутствующего у обезьян и связанного с развитием членораздельной речи. Эволюция также привела к редукции надбровных дуг и челюстей, поскольку питание мягкой и термически обработанной пищей сделало человеческий череп более «элегантным». Что касается мозга, то он у человека в среднем в 2 раза больше мозга человекообразной обезьяны, а объем коры больших полушарий — в 3 раза больше за счет обилия извилин. Именно это позволяет человеку вырабатывать вторую сигнальную систему — способность оперировать абстрактными словами-понятиями.

Фундаментальным отличием, определившим всю нашу анатомию, стал переход к прямохождению, что особенно ярко отразилось на строении позвоночника, таза и ног. Благодаря четырём изгибам, формирующим S-образную форму, позвоночник человека работает как пружина, амортизируя удары при ходьбе. Таз человека, в отличие от узкого и вытянутого таза обезьян, расширен, массивный и имеет форму чаши, чтобы поддерживать внутренние органы в вертикальном положении. Еще одним критически важным адаптационным элементом является сводчатая стопа человека, которая функционирует как сложный амортизатор с выраженным продольным и поперечным сводом, служа жёстким рычагом для отталкивания от земли при ходьбе. У обезьян же стопа плоская и хватательная, с противопоставленным большим пальцем, что удобно для лазания. Для лучшего удержания равновесия в вертикальном положении человеческая грудная клетка, в отличие от сжатой с боков у обезьян, расширена в стороны, что помогает сместить центр тяжести к центральной оси тела.

Если ноги человека адаптированы для ходьбы, то руки были освобождены для тонкого и точного манипулирования, что стало ключом к труду. Хотя большой палец есть и у обезьян, у человека он развит значительно лучше и сильнее противопоставлен остальным пальцам. Это обеспечивает точный захват, позволяя не только держать орудия, но и выполнять ювелирно тонкие действия. Длинные и подвижные пальцы в сочетании с мощным большим пальцем дают человеку возможность выполнять сложные трудовые операции. Кроме того, длинные ключицы и подвижные лопатки увеличивают амплитуду движений руки, что критически важно для метания и разнообразной трудовой деятельности.

Однако эволюция это не только морфология. Ископаемые находки и современные исследования показывают, что социальный фактор сыграл не меньшую роль. Так называемая «гипотеза культурного интеллекта» предполагает, что наши выдающиеся умственные способности развились в первую очередь для решения социальных задач: кооперации, обучения и понимания сородичей. Эксперименты подтвердили, что дети в возрасте двух с половиной лет уже значительно опережают человекообразных обезьян в решении «социальных» задач, таких как коммуникация и обучение, хотя по «физическому» интеллекту они ещё равны. Это означает, что эволюция человеческого разума была в первую очередь ориентирована на социальное взаимодействие, без которого невозможно становление культуры и языка.

В заключение, отличия человека от человекообразных обезьян это не случайный набор признаков, а комплекс взаимосвязанных адаптаций, сложившихся за миллионы лет. Прямохождение, освободившее руки, и кисть, способная к тонкому труду, создали материальную основу для развития мощного мозга. А мозг, в свою очередь, породил речь, культуру и технологический прогресс. История нашего скелета, запечатлённая в ископаемых находках от Арди до неандертальца, — это летопись трудного, но величественного пути, который прошли наши предки, чтобы мы могли сегодня задаваться вопросом: «Что отличает нас от обезьян?» Ответ, как видите, мы буквально носим в себе.