Водород из хлебных отходов: новая эра устойчивого химического производства!

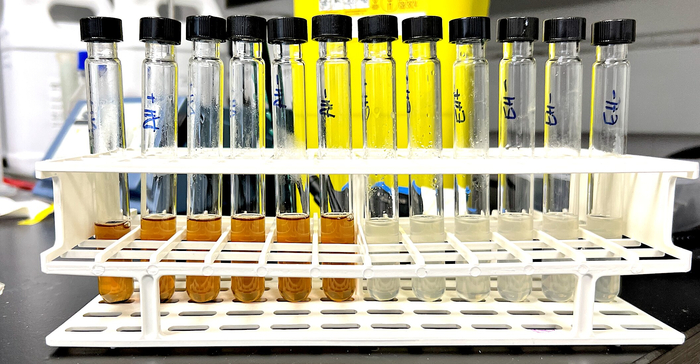

Реакции микробиологического гидрирования с использованием химически (слева) и ферментативно (справа) разложившихся хлебных отходов.

Новый подход, разработанный учеными из Эдинбургского университета, демонстрирует, как простая хлебная крошка может стать ключом к отказу от ископаемого топлива в химическом производстве. Вместо традиционного водорода, получаемого из углеводородов, они используют микробиологический процесс, в котором живые бактерии вырабатывают газообразный водород из хлебных отходов. Это позволяет проводить гидрирование без выбросов углерода, сохраняя эффективность и качество конечного продукта.

Гидрирование, краеугольный камень современного химического производства, традиционно полагается на газообразный водород, получаемый из ископаемого топлива при высоких температурах и давлениях. В пищевой промышленности оно превращает жидкие растительные масла в стабильные твердые жиры, а в более широком смысле используется для синтеза фармацевтических препаратов, высокодисперсных химикатов, топлива и полимеров, обычно с металлическими катализаторами (никель, палладий, платина).

Ученые из лаборатории Уоллеса доказали, что гидрирование можно осуществлять с использованием живых бактерий, которые естественным образом вырабатывают газообразный водород из хлебных отходов. В ходе эксперимента кишечная палочка, культивируемая на сахаре, полученном из хлебных отходов, без доступа кислорода, производила газообразный водород. При добавлении небольшого количества палладиевого катализатора и целевого химического вещества в тот же реакционный котел, количество водорода, выделяемого микробами, было достаточным для мягкого гидрирования с низким потреблением энергии.

Процесс проходит в герметичной колбе при температуре, близкой к комнатной, без использования ископаемого топлива или внешнего газообразного водорода. Детальный анализ показал, что использование хлебных отходов в качестве исходного материала может значительно снизить выбросы углерода. Отказ от ископаемого водорода и удаление пищевых отходов со свалок или сжигание позволяют системе удалять больше парниковых газов, чем она производит.

Команда планирует расширить этот подход на более широкий спектр повседневных ценных продуктов и исследовать различные микроорганизмы-хозяева для разработки штаммов, которые устраняют необходимость в металлическом катализаторе. Эдинбургский университет стремится к созданию более устойчивого мира через ведущие исследования, преподавание, партнерские отношения и инновации.

Профессор Стивен Уоллес отметил: «Гидрирование лежит в основе огромной части современного производства, но оно по-прежнему почти полностью зависит от водорода, получаемого из ископаемого топлива. Мы показали, что живые клетки могут поставлять этот водород напрямую, используя отходы в качестве сырья, и делать это таким образом, который фактически не содержит углерода. Этот подход также не ограничивается пищевой химией; он открывает новые возможности для устойчивого производства в больших масштабах».

Доктор Сьюзан Боди подчеркнула: «Профессор Уоллес — один из нескольких исследователей Эдинбургского университета, использующих инновационные и устойчивые методы инженерной биологии для повышения ценности отходов. Эти технологии могут помочь осуществить «зеленую революцию» в промышленном производстве в Великобритании и за ее пределами».

Дуглас Мартин добавил: «MiAlgae использует передовые биотехнологические технологии для устойчивого производства Омега‑3 жирных кислот для аквакультуры и кормов для домашних животных. Мы верим, что биотехнологии могут преобразовать промышленные процессы и обеспечить более устойчивое будущее».