Продолжаем знакомиться с книжкой Натали Каброл.

Предыдущие части выложены в серии.

Коротко для ЛЛ: есть ли жизнь на Марсе - науке пока не известно. Может, когда-то и была.

На противоположной стороне зоны обитания находится Марс. Его ось вращения, подобно земной, имеет существенный наклон. Наклон этот, в отличие от земного, испытывал значительные колебания за миллиарды лет существования планеты: от 15 до 35 процентов. Марсианский год длится 687 земных суток, и потому времена года на Марсе пропорционально длиннее. На полюсах бывает -125 градусов, а на экваторе +20.

Жизнь на Марсе стали искать ещё Викинги в семидесятых. Ландшафты, которые они исследовали, весьма похожи на земные: высохшие русла рек и ложа озёр, дюны, вулканы, замёрзшая лава. Американские зонды исследовали марсианский грунт на наличие органических молекул. Газовый хроматограф в связке с массовым спектрометром не нашли существенного количества органики. Но введение радиоактивного питательного раствора в образец (эксперимент LR) немедленно показало изменение радиоактивности углекислоты в прилегающем воздухе. После нагрева образца выделение углекислого газа значительно уменьшилось или вообще прекратилось. Пиролитическое высвобождение (PR) также показало фиксацию в грунте определённого количества углерода-14 биологическим, а не химическим образом. Ура? Но как быть с данными хроматографа? Команда исследователей пришла к выводу, что в последних экспериментах LR и PR всё-таки работали химические механизмы. Современные учёные с ними в большинстве своём согласны, объясняя результаты действием коротковолнового ультрафиолетового излучения. Эта версия нашла подтверждение с открытием на Марсе перхлоратов в рамках миссии Феникс в 2008 году. Эти вещества являются продуктом реакций окисления, запускаемых солнечным светом в атмосфере Марса.

Противоречивость экспериментов 1975 года озадачила учёных. Явно не хватало контекста для того, чтобы сделать однозначный вывод. Это побудило НАСА запустить новую программу исследования Марса, которая продолжается и сегодня. На начало тридцатых планируется транспортировка марсианского материала для исследования на Земле. Уже сегодня марсоход Персеверанс собирает образцы и складывает их в своём алюминиевом брюхе. Привезти марсианский грунт хотят также китайцы. Кроме этого, ведётся подготовка исследования Марса непосредственно человеком.

С точки зрения астробиологии очень важно знать об обитаемости Марса, начиная с его образования. Предыдущие миссии, которые шли по следам воды, добавили ясности в этот вопрос. Марсоходы Спирит и Оппортьюнити были первыми, которые изучали обитаемость на поверхности, потом был европейский Марс-экспресс, потерявший, к сожалению, свою спускаемую часть. После были новые миссии из Европы, Индии, Китая и США. Все они собрали много материала, в том числе определили изменяющуюся эмиссию метана. Все эти миссии позволяют твёрдо судить о том, что Марс на ранних этапах своего существования был вполне обитаем для жизни в том виде, в котором мы её знаем. Но что случилось с этой гипотетической жизнью потом, после потери атмосферы, прихода ультрафиолета и радиации, а также ужесточения климата – мы не знаем. А это надо знать, чтобы знать, где искать, и что искать.

Молодой Марс имел всё для жизни: место, воду, энергию, углерод, питание и плотную атмосферу. Но потом многое изменилось, а мы не знаем и не можем судить на основе наших данных, что. Мы, по сути, имеем лишь разрозненные снимки из прошлого планеты. Что произошло между ними – не видно из космоса. А марсоходы достаточно тихоходны. И всё же мы знаем о Марсе больше, чем о всех других планетах. У нас даже есть в распоряжении марсианские камни в виде метеоритов наподобие Чёрной красавицы.

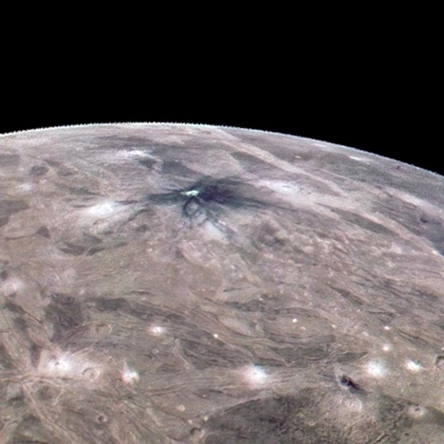

Её исследования показали, что Марс очень быстро затвердел после своего образования – ещё за 100 миллионов лет до Земли. Этот самый ранний период существования – самый загадочный, потому что мы не можем судить о нём, как о трёх последующих эпохах, по кратерам. Изрытое кратерами северное полушарие у Марса не похоже на низменное южное, и эту асимметрию объясняют либо мегаимпактом, либо продавливанием коры под весом вулканического материала.

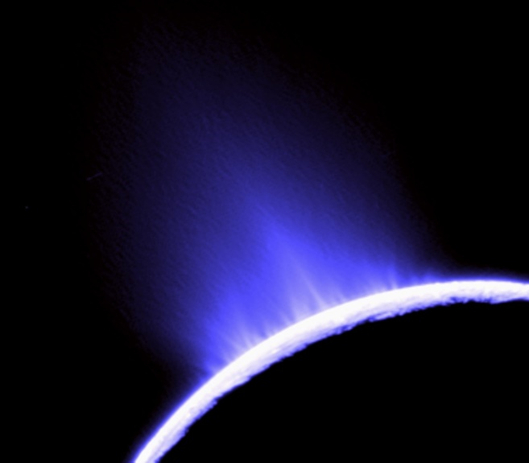

Конец древнейшего периода истории Марса был отмечен утратой магнитного поля 4,1 миллиардов лет назад. Ещё полмиллиарда лет – и Марс стал той пустыней, которую он представляет собой сегодня. Но до того там была и вода в жидком виде, и активный вулканизм. Однако эти периоды долго не длились, вероятно, по причине переориентации оси вращения планеты. Далее, вследствие изменений орбиты Марс получал иногда больше тепла и даже больше воздуха в свою атмосферу. Наличие тёплых периодов подтверждается в том числе обилием глин, которые, как известно, образуются посредством взаимодействия воды и вулканических скал. Гигантские вулканы Тарсис и Элизий продолжали извергаться и расти, а ландшафты оказались изрезаны линиями катастрофических наводнений.

Последнее извержение вулкана Олимп состоялось не позднее 25 миллионов лет назад, и потому он считается всё ещё спящим. Регулярно случаются марсотрясения, которых, начиная с 2018 года, зарегистрировали свыше пятиста. Иногда на Марсе течёт вода, которую связывают с просачиванием грунтовых вод, таянием снега, выходом углекислого газа, потоками пыли или геотермальной активностью. Вокруг Олимпа замечены следы относительно недавнего оледенения. Случаются и снегопады. Но самым активным преобразователем ландшафта является, конечно, ветер, который порой закрывает марсианское небо пылевыми бурями.

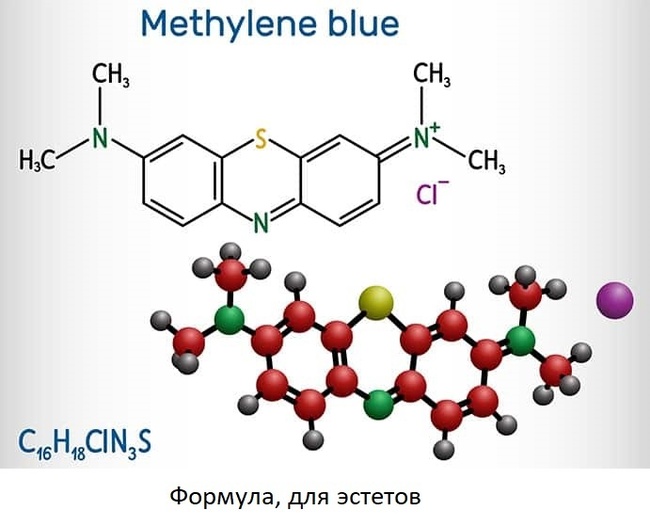

Поиски жизни связаны не только с водой, но и с углеродным следом. Невозможно представить себе земную жизнь без углерода. Ещё одним подобным элементом является сера. Можно точно утверждать, что на Марсе всё ещё производится метан. Если бы не производился, его бы давно уже расщепило ультрафиолетовое излучение. Он может получиться в результате окисления железа в древних вулканических скалах или в процессе серпентизации. Но кто знает, 40% метана на Земле имеют биогенное происхождение. Анализ камней со дна древнего озера, отобранных марсоходом Кьюриосити в 2022 году в кратере Гейл, показал аномально высокий процент углерода-12, который предпочитают в своём обмене веществ земные живые организмы. Но и в этом случае биология является лишь одним из возможных объяснений, наряду с галактической пылью и взаимодействием ультрафиолета с углекислотой.

Сегодня мы достаточно представляем себе окружение Марса и его геохимию, чтобы судить о возможных биосигнатурах, оставшихся на этой планете. Марс остаётся в списке кандидатов на существование жизни, которая могла спрятаться под поверхностью, на льду или даже в воде, источники которой можно было бы ещё поискать. Персеверанс отправили рыться в дельте древней реки, но по факту история гидрогеологии оказалась весьма динамичной и сложной с многочисленными «перезагрузками». Случалось, что сорокапятикилометровый кратер заполнялся стометровым слоем воды. Потоки двигали огромные камни и преобразовывали ландшафт быстро и эффективно. Кто знает, может такие катастрофы смогли законсервировать древнюю жизнь.

Ответить на вопрос, была ли когда-нибудь жизнь на Марсе, нелегко. Времени на поиски остаётся немного ввиду неминуемого прибытия на эту планету человека, который неизбежно заразит её земными микробами. Схожие условия Марса и Земли, обмен материалов в результате выброса камней после ударов комет, заставляют задуматься об экспорте жизни с одной планеты на другую. Если мы вспомним, что Марс охладился на 100 миллионов лет раньше Земли, а также о более-менее сносных условиях в древности, то сценарий зарождения жизни сначала на Марсе нельзя исключать. Прилетев с метеоритом на Землю, примитивные марсианские микробы смогли бы прижиться в более благоприятных для них условиях. Тем более интересным может оказаться анализ древних скал на Марсе, которые сохранились, в отличие от земных.

Натали упустила один фактор в своём изложении. Если жизнь на Марсе могла быть лишь в самом начале существования планеты, то как быть с более тусклым молодым Солнцем в этот период? Марс и сегодня-то находится на внешнем крае зоны обитаемости, а тогда он вполне мог быть за её пределами.

У нашего автора увлекательная профессия, бесспорно. Она пытается найти жизнь в космосе, или хотя бы её следы. Кто знает, может быть ей когда-нибудь улыбнётся удача. Однако любознательность эта дорого стоит. НАСА тратит крупные суммы на свои научные проекты. Даст ли это практическую отдачу когда-нибудь? Вряд ли. Я лично не стал бы отдавать на визит нового Армстронга на Марс последнюю рубашку. Для этого есть Маск с его капиталами. Но даже он мог бы распорядиться своими деньгами с большей пользой для человечества. А искать жизнь во Вселенной – достойная задача для многих поколений исследователей. Не стоит торопиться и забирать у них хлеб.