Студенты и солдаты в районе Мойки стреляют в полицию. Петроград. Февраль 1917 года

Источник:ТГ Empire History https://t.me/EmpireHistory1/71

Источник:ТГ Empire History https://t.me/EmpireHistory1/71

В январе 1970 года на судостроительном заводе "Красное Сормово" (Горький, СССР) произошла тяжелая радиационная авария, которая долгие годы замалчивалась советскими властями. Инцидент произошел во время строительства атомной подводной лодки проекта 670 "Скат" и привел к облучению сотен рабочих. Несмотря на масштабы катастрофы, информация была засекречена до распада СССР.

Воскресенье, 18 января 1970 года, город Горький, СССР. Морозный выходной день — большинство жителей закрытого советского города отдыхают. Но на судостроительном заводе «Красное Сормово» в условиях строжайшей секретности кипит работа

В огромном пролёте цеха,в чьих стенах во время Великой Отечественной строили танки, теперь стоит недостроенный стальной гигант — атомная подводная лодка проекта 670 «Скат» с тактическим номером К-320. Рядом, в соседних ангарах, почти готовы к спуску на воду её «сёстры» — К-302 «Сом» и К-308 «Сёмга».

Завод, официально числящийся в ведомстве гражданского судостроения, десятилетиями жил двойной жизнью. На бумаге — мирные теплоходы и баржи. В реальности — стратегические субмарины, каждая из которых могла в одиночку изменить ход холодной войны.

Работа кипела в лихорадочном темпе - слишком быстром, как позже признаются выжившие. Но в этом был железный ритм эпохи: к 22 апреля, к столетию Ленина, стальной левиафан должен был обрести жизнь. Субмарина-юбилей, подарок народа партии - совершенная боевая машина, созданная превзойти все, что могли построить за океаном.

В то воскресенье нужно было провести гидравлические испытания первого контура реактора. Необходимо было узнать, способен ли атомный двигатель подлодки работать при давлении в 250 атмосфер, чтобы он был в состоянии выдержать подобное в реальных условиях.

Размеры АПЛ проекта 670: длина достигала 95 метров, ширина — 10 метров. Судно было рассчитано на 100 человек экипажа

В 09:25 утра в цехе только 156 человек. На лодке находятся 12 слесарей, трое из них — Николай Лисов, Вячеслав Горохов и Николай Помозов — непосредственно в реакторной зоне, еще трое — близко к ней. Вся методика испытаний была несколько раз отработана на предыдущих судах, все сотрудники — высококвалифицированные специалисты, прошедшие подготовку, проверку и строгий отбор спецслужбами. Вероятность ошибки практически сведена к нулю.

Реактор загружен радиоактивным урановым топливом. В рамках испытаний стержни в реакторную зону не были вставлены: вместо них в соответствующие места были вварены металлические заглушки.

Никто из присутствующих не знает о том, что еще на стадии сборки в конструкцию реактора закралась ошибка, а слесари забыли заменить часть заглушек — оставили пластиковые вместо того, чтобы использовать металлические.

В 09:30 происходит ЧП. Из-за технологических нарушений реактор запустился раньше времени и начал работать на полную мощность. Под напором воды пластиковые заглушки вылетели, вода соприкоснулась с урановыми стержнями, из-за чего наступила необратимая реакция. Давление воды мгновенно превысило критические значения, и произошел гидравлический взрыв.

Поток сорвал компенсационные решетки, часть кожуха контура реактора диаметром 1,5 метра отлетела вверх, пробив потолок и улетев на расстояние в несколько сотен метров. Ее найдут только через несколько месяцев, когда сойдет снег. В ту же секунду на высоту в 60 метров ударил столб воды и пара, загрязненных радиоактивными частицами. Реакция длилась около 15 секунд, автоматическая защита не успела сработать. Реактор получил повреждение и отключился, но этого хватило для того, чтобы слесари первыми получили самую сильную дозу радиации.

После эвакуации всех пострадавших срочно госпитализировали в Москву — в ту же больницу, куда через 16 лет повезут пожарных из Припяти. Помозов, Лисов и Горохов, находившиеся в эпицентре, скончались в течение месяца в Тушинской больнице. Слесаря вахтенной службы Ивана Коркина похоронили через три месяца.

За жизнь слесарей Сердюка, Сорокина и Горева врачи боролись около четырех месяцев, их удалось спасти. Еще около 150 человек получили облучение разной степени тяжести.

На ближайшие 25 лет аварию засекретят. Бригада рабочих — далеко не единственные жертвы катастрофы. В конечном счете, как следует из официальных документов, авария медленно унесла более тысячи жизней

Интересно, что западная общественность узнала обо всем незамедлительно. 19 января 1970 года по радио “Свобода” прошло сообщение о том, что в Горьком на “"Красном Сормове"” произошел самозапуск реактора. А в советской прессе первые публикации об этих событиях появились в 1995 году. Именно тогда был снят гриф секретности.

Первыми в зараженном цехе оказались не военные и не специалисты по дезактивации радиационных угроз — по словам Войтенко, это были пожарные и электрики. Четверых молодых электротехников отправили для того, чтобы обесточить цех и субмарину, несколько пожарных бригад — чтобы справиться с огнем. Ни у кого из них не было специальных средств защиты.

Уже через час после них на место прибыла группа радиационной безопасности из воинской части № 40636. Ее возглавил лейтенант Валентин Днепровский.

Задачей его отряда добровольцев из 20 человек было провести оценку радиационного фона и поделить территорию на зоны по уровню опасности. Вместе со своими людьми он побывал не только в самом цеху, но и в самой опасной точке — в непосредственной близости от реактора. Как через годы он сам рассказал Войтенко, его группе выдали обмундирование, совершенно не подходившее к ситуации:

— Им выдали костюмы химзащиты. Они не спасают от радиации. Вообще. Валентин знал об этом, у него было радиофизическое образование. Он отдавал себе отчет в том, что его жизнь после похода к реактору, скорее всего, продлится недолго, но приказы не оспаривают. Многие из его команды скончались в ближайшие годы от лучевой болезни, один за другим.

Когда 19 января на место катастрофы для осмотра пришла спецкомиссия вместе с руководством завода и создателем реактора академиком Александровым, первым, что они увидели, стали открытые ворота цеха. Их открыли пожарные, а военные не догадались закрыть. В течение полутора дней радиоактивная пыль из ангара распространялась по территории завода.

— Никто до конца не знал, что делать. Мы приходили на предприятие в нашей обычной одежде, переодевались в рабочую, ходили по территории. А вокруг лежал снег, пропитанный радиоактивной пылью. Мы дышали ей, приносили ее домой на ботинках и даже не догадывались ни о чем. Только через неделю поняли, что снег опасен, его в итоге растопили авиационными двигателями. Часть впиталась в землю, часть — утекла с водой в Волгу.

Во вторник, 20 января, оперштаб во главе с Александровым, директором завода Михаилом Юрьевым и председателем Госкомитета по судостроению СССР Борисом Бутомой провел совещание. Партийцы обратились к сотрудникам завода с просьбой помочь в ликвидации последствий аварии

В тот же день нашлись добровольцы — 18 человек во главе с замначальника судокорпусного цеха Николаем Жарковым. Официально их задачей было расчистить путь к подводной лодке, неофициально — показать пример другим. По рассказам очевидцев, создатель реактора лично обращался к рабочим, убеждал их в важности задачи.

— Держал себя он просто, говорил откровенно: «Ребята, случилась беда. Но вы же судостроители! Надо помочь быстро провести дезактивацию. Мы должны с вами во что бы то ни стало вовремя сдать эту подлодку. Ведь год-то особенный...», — вспоминал член группы добровольцев Александр Зайцев в интервью нижегородскому журналисту Егору Верещагину.

— И сколько же вам платили? — интересуюсь я.

— По пятьдесят рублей на брата в день, — ответил Александр Александрович, — работали два дня по четыре часа. Считай, заработали по целой сотне. По тем временам это была существенная сумма. Ну и, конечно, спирта и закуски было вволю! Но знаете, не ради этого шел я. Нет. Я любил свою работу. И на рисковое дело бросала молодость, романтика. Так уж воспитаны были...

Взволнованный откровенными словами собеседника, оценивая тогдашнюю ситуацию с позиций и ценностей сегодняшнего дня, продолжаю свое сумбурное и не совсем корректное интервью:

— С помощью каких приборов и механизмов проводили вы дезактивацию?

— Механизмы такие: ведро, швабра и тряпка, — ухмыляется Зайцев, — ими и мыли борта подлодки, стапели, полы и стены цеха. А дозиметристы потом за нами проверяли. Если не фонит, хорошо, а затрещит — перемывай заново.

— И куда же всю смытую радиоактивную грязь девали?

— Известно куда, в Волгу, она, матушка, все принимала...

— А сколько в живых осталось из вашей первой добровольческой команды?

— Как в известной песне: “Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят...” Да, только трое и выжило... Сейчас я хорошо понимаю, почему погибло большинство. Было так: нас одели в робу, на ноги — деревянные башмаки, на нос и рот — специальные повязки. Вошли мы первыми в огромный цех и замерли. Мертвая тишина. Силуэты гигантских подводных кораблей. Обстановка, прямо скажем, жуткая. В волнении большинство из нас закурили, сняв, естественно, повязки со рта и носа. Я же некурящий. Дышал через марлю. Это мы сейчас знаем, как смертельна попавшая в легкие радиоактивная пыль. Тогда об этом никто и не подумал...

Никто тогда не задумался и вот о чем: громадный сборочный цех был разделен тонкой перегородкой на две секции. В одной стояли на стапелях уже упомянутые две подлодки. Их после ядерного “хлопка” и окружающую территорию цеха начали дезактивировать. В другой же части цеха за перегородкой собиралась третья подводная лодка 671-го проекта, ракетно-торпедная. Тут постоянно работало до полутора тысяч человек. Их труд не прекращался ни на день. Как-то само собой считалось, что тонкая кирпичная перегородка защитила судостроителей от проникновения радиации. А ведь все случилось под одной крышей. И обе половины цеха соединяли огромные ворота, общими были вентиляция и водоснабжение...

Печальное прозрение пришло скоро, как только люди стали умирать от лучевой болезни...

Но в те дни весь коллектив завода жил одной целью: в срок сдать ВМФ боевые корабли. Завершили дезактивацию, заменили аварийный реактор на новый. И сдали заказчику обе подлодки.

В тот же год Александр Зайцев почувствовал на себе последствия облучения. Слег в больницу. Врачи настойчиво посоветовали уйти с завода. Послушался. Но хватило не надолго. Не мог без любимого дела. Вернулся опять на “Красное Сормово”. Снова строил подлодки. Лично участвовал в сдаче шести из них — на базах в Североморске, на Балтийском и Черном морях

По словам Зайцева, в течение ближайших нескольких лет из всей группы остались в живых только трое — он сам, руководитель группы Николай Жарков и начальник слесарной смены в реакторном отсеке Валентин Некоркин.

Задача отряда по воодушевлению других рабочих была выполнена: в ближайшие дни к ликвидации присоединились более 1000 рабочих — как с завода «Красное Сормово», так и из штата конструкторского бюро имени Африкантова и ряда других предприятий города.

Большинство из работавших на зараженных территориях получили облучение различной степени тяжести, однако никому из добровольцев в последующие годы не ставили диагноз «лучевая болезнь».

Работы по деактивации радиационного заражения продолжались до 26 апреля 1970 года.

За четыре дня до памятной даты дезактивационные работы были закончены. Ликвидаторы успели очистить подводную лодку, инженеры заменили ядерный реактор, все конструкционные работы были сделаны в срок — к 100-летию вождя. Субмарина К-302, строившаяся в соседнем цеху, была спущена на воду в июле того же года. Злосчастная лодка К-320 — годом позже: она также полностью была очищена от загрязнения, а неисправный реактор заменен на новый.

Директор завода Михаил Юрьев получил звание Героя Социалистического Труда и был представлен к ордену Ленина. В 1972 году он стал лауреатом Государственной премии СССР.

Ни об аварии, ни об ударном труде рабочих при срочном производстве подводных лодок в прессе не было ни слова — на эти темы всё так же действовал строжайший запрет. Усилия заводчан были оценены не столько по достоинству, сколько формально. Их похвалили за строительство сухогрузных теплоходов и перевыполнение плана по производству стали.

Возглавлявший группу военных дозиметристов лейтенант Днепровский был включен в список для получения высшей награды в СССР — звания Героя Советского Союза. Однако подписывать документ он отказался:

Валентин Днепровский прожил долгую жизнь, несмотря на полученное облучение. Офицера не стало 15 декабря 2017 года

— Когда ему нужно было поставить свою подпись, он увидел в списках офицеров, которые в «красной» зоне не работали. И прямо на торжественном построении, при командовании и начальстве завода во всеуслышание сказал: «Их там не было». Подписывать не стал, такой был характер. За это Валентина сначала исключили из списков, а позже выдали ему звание капитана III ранга. В последующие годы ни его, ни его людей награждать также не стали, все думали, что они уже не жильцы, — вспоминает его друг, ликвидатор Войтенко

Жителям города так и не рассказали ни о катастрофе, ни о загрязнении воды в Волге и ближайших водоемах. В конце весны, перед купальным сезоном, власти заявили о запрете на купание в них, объявив о крупной вспышке холеры. Газеты то и дело писали об этом в течение нескольких месяцев.

Сколько людей получили дозы радиации, нарушив запрет на купание, неизвестно.

Всем спасибо, кто прочитал. Подписывайтесь будет интересно.

Еще есть группа в вк https://vk.com/club230098140 - где статьи выходят чуть раньше, есть короткие посты, и просто исторические фотографии.

Источник:ТГ Empire History https://t.me/EmpireHistory1/70

С золотом, нынче, бардак, конечно, но попробуем взглянуть на него не только с привычной современнику ювелирной или экономико-накопительной т.з., но и с позиции истории образования.

Золотая медаль РСФСР. Вообще, изначально медаль чеканилась в 16 вариантах (15 привычных "сестёр" и Карело-Финская, которая в 1956 вошла в РСФСР): у каждой Республики - свой герб на реверсе, на аверсе используются национальные языки.

27 августа 1959 года Правительство СССР издало Постановление № 1025 «О награждении медалями оканчивающих средние общеобразовательные школы». Сам этот документ нередко позиционируется едва ли не в качестве основополагающей вехи в этом полезном во всех отношениях начинании. Хотя на самом деле ситуация с этим хрущевским постановлением (Никита Сергеевич как раз занимал кроме поста Первого секретаря ЦК КПСС еще и должность Председателя Совета Министров СССР) обстоит, что называется, с точностью до наоборот. К счастью, в смысле не полного упразднения школьных золотых (и серебряных) медалей, а максимального выхолащивания изначально заложенного в них содержания.

Принятый в 1828 году «Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов Санкт-Петербургского, Московского, Казанского и Харьковского» впервые для Империи утвердил правила и условия награждения лучших выпускников гимназий. Устав несколько раз изменялся, но, как видно из названия Устава, награда не была и так и не стала, собственно, общегосударственной. После 1917 не выдавалась, а вместе с отменой Устава (упразднен декретом ВЦИК от 16 октября 1918 г.) официально была отменена и медаль.

Впервые же эти награды лучшим школьникам всего СССР были вновь введены Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР «Об утверждении положения о золотой и серебряной медалях и образцов аттестата зрелости для оканчивающих среднюю школу», № 1247, 30 мая 1945 года. Принципиальное решение на этот счет было принято еще 22 июня 1944 г. — в рамках куда более широких общесоюзных реформ образования, коснувшихся, в частности, системы оценок, — когда во всех школах и ВУЗах страны была введена четкая пятибалльная система. До этого в данной области царил некоторый разнобой, где, в зависимости от образовательного учреждения, могла применяться и 5-ти, и 10-ти, и 12-ти бальная система отметок. Существовала даже система «бесцифровая» на манер оценивания поведения школьников или экзаменационных отметок студентов — «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Не менее важным было и наведение порядка в правилах приема выпускников школ в ВУЗы, до этого менявшихся едва ли не ежегодно. Например, с 1936 г. для этого необходимо было иметь среднее образование и сдать вступительные экзамены хотя бы на «тройки». С началом войны, в ее первые, самые тяжелые месяцы, на фронт пришлось призвать и очень многих студентов-мужчин. Тогда сидеть за студенческой скамьей разрешили уже просто всем желающим выпускникам средних школ — даже без сдачи вступительной сессии. И лишь с июня 1944, когда ситуация в стране более-менее стабилизировалась — вступительные экзамены для абитуриентов вновь были восстановлены. Соответственно, появился и конкурс для последних, если число поступающих в тот или иной популярный институт или университет превышало число мест на первом курсе. Тем не менее, в качестве важной льготы для тех самых «золотых медалистов», получивших в аттестате «пятерки» по всем предметам, прежнее положение о поступлении без экзаменов для окончивших школу, было сохранено. При этом по таким дисциплинам, которые требуют некоторых особых талантов, - пение, физкультура и даже начальная военная подготовка(!) - им разрешалось «пятерок» и не иметь.

«Серебро» давали и при наличии 3 четверок, а обладатели таких медалей сдавали в понравившийся ВУЗ один экзамен. Кстати, вовсе не обязательно «на отлично» — достаточно было хотя бы не получить «неуд». Интересно заметить, что такое положение вещей существовало при «тиране Сталине» и в первые годы после его смерти. А вот при «добряке Брежневе» в 1968 г. «серебряные медали» вообще были упразднены (до 1985-го), — а прежние льготы «золотых» медалистов были существенно урезаны. Как раз до уровня прежних «серебряных призеров», и даже сильнее.

Теперь обладатель золотой медали вместо прежнего одного лишь «собеседования» должен был сдать один профилирующий экзамен — и обязательно на 5. В противном случае ему надо было для получения заветного студенческого билета пройти еще 2-3 вступительных испытания — причем набрав общий балл не ниже проходного в данной «альма-матер». Серьезно усилились требования и к школьникам-соискателям золотых медалей. Так, их работы на письменных экзаменах (обычно — математика и сочинение), после проверки школьными учителями, подлежали перепроверке минимум в районо, а то и в области! Также роковой могла стать даже не итоговая, а «четвертная» тройка в табеле успеваемости, и даже двойка за обычный урок в классном журнале.

Впрочем, особо ругать Брежнева даже как-то не хочется, особенно на фоне подхода его предшественника. Никите Сергеевичу при подготовке Постановления правительства от 27 августа 1959 г. показалось мало снижения допустимого количества «четверок» для серебряных медалистов — с прежних 3 до 2. Пункт 3 этого документа содержит просто шедевр канцелярита:

«Награжденные золотыми и серебряными медалями "За отличные успехи в учении, труде и за примерное поведение" имеют преимущественное право поступления в высшие учебные заведения Союза ССР при прочих равных условиях».

На деле сей «перл» означал одно — теперь ровно никаких льгот — ни по полному освобождению от вступительных экзаменов, ни по снижению их количества у медалистов не будет. А загадочное «при прочих равных условиях» подразумевало всего лишь, что в случае если медалист после школы поработает пару годиков на производстве, то после этого, при попытке поступить в ВУЗ в «льготных» категориях «целевиков» и «стажников», его медаль даст ему преимущество при равенстве баллов с не-медалистами. То есть если условный вундеркинд, мечтающий о лаврах академиков Капицы, Прохорова, Богомольца, других корифеев, захочет побыстрее начать «грызть гранит науки» — ему сперва надо будет поработать на заводе или в сельском хозяйстве. А спустя два года, когда «суровые будни прозы жизни» выветрят из головы большинство полученных в школе знаний, уже можно будет думать, как то, что из них осталось преумножать на студенческой скамье.

К тому же для медалистов-юношей существовал еще один важный момент, о котором очень редко вспоминают авторы публикаций на данную тему. Ведь в 50-х годах в СССР продолжительность полного среднего образования составляла 11 лет, да еще и в школу многие шли в 8 лет, а не 7 или 6 как сейчас. То есть «аттестат зрелости» после выпускного школьного бала получали уже формально, а часто и действительно (учитывая условия) зрелые люди — 18 лет или даже старше. И иметь возможность поработать 2 года перед поступлением в ВУЗ у подавляющего большинства юношей просто не было — в связи с получением повестки в армию. Срок службы (до середины 60-х) составлял 3 года, а на флоте - 4. Приходящие «на гражданку» «дембеля» пользовались льготами при поступлении, как и обычные «стажники» — и даже больше. Вот только сам этот «дембель» наступал в 22-23 года (при условии призыва в 19 лет). И после этого получать высшее образование еще 5-6 лет желающих оставалось не так уж много. Особенно если возмужавшие молодые люди хотели завести семью.

Единственной альтернативой многолетней задержки с началом получения высшего образования для выпускников школ была возможность попытать счастья поступая в ВУЗ «на общих основаниях». Общих с 1959 г. и для «медалистов» — без каких-либо льгот по количеству сдаваемых вступительных экзаменов. И с учетом того, что в самых популярных «альма-матер» на абитуриентов после школы выделялось порой не более 20% мест (остальные 80% предназначались для «льготников»). То есть конкурс среди вчерашних школьников был просто сумасшедший — при официальном, например, в 3,5 человека на место, мог реально быть на порядок выше.

Кто-то может сказать: «Ну и что с того — талант всегда пробьет себе дорогу». Да, и к началу 60-х школьники-отличники нередко пробивали даже вышеописанные поставленные перед ними барьеры. Но тут ведь вот какое дело. Если парень или девушка, хотя бы в старших классах, уже знают, кем они хотят быть и куда будут поступать — зачем им тогда вообще обращать внимание на непрофильные предметы? Главное — хотя бы на «троечку» их сдать, — а «на отлично» учить необходимо лишь то, что потребуется на вступительной сессии. «Технарям» — физику, химию, математику, «гуманитариям» — литературу, историю, обществоведение, иностранные языки. Нам это очень знакомо. Эдакий «пра-ЕГЭшный подход» хрущевских времен — разве что без сдачи единых формализованных тестов.

Но ведь огромным достижением реформы образования в первые годы Советской власти как раз и стала отмена чрезмерно ранней профориентации школьников, с младых ногтей «программируемых» на стезю адвокатов-историков-врачей после гимназий; инженеров, химиков, математиков после «реальных училищ»; приказчиков-купцов-бухгалтеров после «коммерческих училищ». При этом выбор профиля школы определялся, в основном, родителями и экономическими обстоятельствами. А потом выросшее чадо могло заинтересоваться совсем другой профессией, куда вход после окончания именно этого среднего учебного заведения был закрыт. Советские же школы с самого начала готовили «политехников»-универсалов. При этом, для особо одаренных по профилю детей существовали специальные школы-интернаты при ведущих ВУЗах. Ну, а не блещущие особыми талантами подростки уходили уже после 7-8 класса в ФЗУ — получать рабочие профессии. Для самых толковых из таких в 1969 году вновь ввели вечерние «рабфаки» (упразднённые с начала 1941 г. в связи с развитием системы полных средних школ и школ рабочей молодёжи) и расширили профильную заочку. Остальные же могли выбирать самый широкий спектр специальностей — от гуманитарных до технических. А чтобы учащиеся средних школ слишком рано не начинали специализацию — прежняя система льгот поощряла получение ими знаний и хороших оценок по всем предметам, что попутно сказывалось и на формировании системного мировоззрения.

После же хрущевской новации реальная ценность школьных медалей ушла — с соответствующим падением мотивации к их получению. На этом фоне отнюдь не случайностью кажется возникновение знаменитой дискуссии между «физиками» и «лириками» (кто из них нужнее) именно в том самом 1959 г., дополнительно давшей не самый адекватный ориентир молодежи, — дескать, ну зачем стремиться к гармоничному образованию, даешь специализацию! Тогда и экзамены в понравившийся ВУЗ легче сдашь — если не будешь тратить время на изучение всякой ерунды. Один из моих учителей, кстати, жёстко увязывал это с ростом числа компилятивных работ и соответствующим падением количества междисциплинарных исследований, последовавших в семидесятые, что больно сказалось и на исторической науке вообще, и на вспомогательных исторических, и на источниковедении в частности.

Кстати, почти мистическим совпадением выглядит и исчезновение после 1960 г. действительно золотых и серебряных медалей. «Тиран Сталин» считал возможным и необходимым в куда более сложные годы для страны вручать самым умным детям честно заслуженные награды из настоящих золота (15,3 грамма 583-й пробы, в 1954 пробу снизили до 375-й) и серебра (925-й пробы). Это в то время, когда страна еще не победила в страшной войне. А из золота изготовлялись даже не все боевые ордена и медали, лишь некоторые высшие полководческие, Звезда Героя и Орден Ленина. То есть самоотверженный труд самых юных граждан страны по овладению вершинами школьных знаний справедливо приравнивался к боевым и трудовым подвигам взрослых. А вот во время «борьбы с культом» стали отливать такие медали из томпака и мельхиора — лишь слегка позолоченные или посеребренные сверху. И правда, если у школьного «золота» или «серебра» отобрали его реальную ценность для обладателей, то зачем «сохранять хорошую мину при плохой игре», тратя драгоценные металлы на ничего не стоящие «бирюльки»?

Самое смешное, что хрущевская инициатива была напрочь лишена оснований даже исходя из положений доминирующей коммунистической идеологии. Широкие льготы для выходцев из рабочей и крестьянской среды для поступления в ВУЗы имели какой-то смысл в 20-х годах, когда Советская власть хотела побыстрее создать в качестве надежной опоры лояльную для себя интеллигенцию. Но уже в 40-х годах качественное среднее образование получали миллионы детей не только лиц интеллигентных профессий, но и тех же рабочих и крестьян. Отчего Сталин и принял решение перенести акцент при выборе наиболее желательных кандидатов в студенты с «социального происхождения» на личные таланты и знания.

Хрущевские «2 года стажа для поступления в ВУЗ» — это ж форменная пародия на «прививание вчерашним школьникам традиций рабочего класса и колхозного крестьянства». Настоящий рабочий класс — это квалифицированные и грамотные рабочие. Но чтобы хотя бы начать достижение такого статуса — надо минимум, для начала, профтехучилище закончить, получив специальные навыки токаря, слесаря, электрика. А сразу после школьной парты можно работать лишь на самых низкоквалифицированных работах, что куда ближе не к пролетариату, а к «люмпенам». Люмпен - «деклассированный элемент, лишенный классового сознания и солидарности», а к таким классики марксизма относились с опаской, пожалуй, всего лишь чуть меньшей, чем к крупной и мелкой буржуазии. Впрочем, если вспомнить, что товарища Хрущева многие и современники, и нынешние историки, определяют как «тайного троцкиста» (что не так, конечно: троцкисты народ идейный, в доску утилитарный и сильно вдумчивый), — описанным выше форменным извращениям и коммунистической теории, и образовательной политики удивляться не приходится.

К счастью, после того как на Октябрьском пленуме ЦК КПСС 1964 г. Никиту Сергеевича перевели в «пенсионеры союзного значения», новое руководство СССР достаточно скоро, помимо прочих перегибов, приступило к восстановлению и нормальной ситуации со школьниками-медалистами. Золото в золотые медали, правда, до самого конца Союза так и не вернули, оставили прежний «позолоченный томпак». Ещё упразднили в 1968 г. и серебряные медали.

Однако главную идею этого института при Брежневе, надо отдать ему должное, восстановили. Воссоздав для самых умных и талантливых школьников систему ускоренных «социальных лифтов» для получения высшего образования и последующей карьеры. Не забыли и о тех, кто учился чуть похуже, — введя, например, «9-бальную систему», при которой абитуриент, сдавший два из четырех вступительных экзаменов на 5 и 4, от сдачи остальных освобождался.

А чтобы дети раньше времени не «специализировались», манкируя необходимостью прилежного изучения отдельных предметов школьной программы, в начале 70-х было введено понятие «среднего балла аттестата». Так что если получивший аттестат зрелости школьник имел там много троек, то шансов поступить в ведущие ВУЗы, где конкурс доходил до 25 баллов («пятерки» по всем четырем вступительным экзаменам — плюс средний балл аттестата тоже 5) у него просто не было. Что, конечно, серьезно стимулировало подростков лучше относиться к учебе.

Сейчас, конечно, ценность золотых медалей в российском образовании, особенно после введения ЕГЭ, значительно ниже, чем в советское время. С другой стороны, после 1991 г. и получить высшее образования стало намного легче, чем в прежние времена. И все же даже и теперь этот сияющий позолотой кругляш остается для самых талантливых детей почетной наградой, честно заслуженной напряженным трудом в школьные годы.

Королевский венгерский орден Святого Стефана был основан в 1764 году императрицей Марией Терезией. Его облачение состоит из зеленой бархатной мантии, украшенной по краям богатой золотой вышивкой (дубовые листья) и отделанной мехом горностая. Поверх нее надет воротник с оторочкой, в центре которого находится вышитый золотом и серебром Большой крест ордена.

Нижнее малиновое бархатное белье (скапулярий) полностью покрыто вышивкой золотом (дубовые листья).

Типичный дворец российского вельможи – дом 14 по Большой Лубянке в Москве. Частично стоит на месте бывшей усадьбы Дм. Пожарского. Он так велик, что сделать хорошую фотографию его трудно из-за узости улицы.

Этот дом, построенный не за один раз в течение XVIII века, весной 1812 года купил новый генерал-губернатор Москвы Федор Ростопчин.

За несколько месяцев до начала войны с Наполеоном в Москве сложилась такая ситуация, что управленческий аппарат генерал-губернатора, фельдмаршала Ивана Гудовича, оказался заполненным французскими агентами. Гудович, в прошлом боевой офицер и хороший полководец, не был предателем. Так получилось, что в преклонном возрасте этот человек дал волю своему тщеславию и почивал на лаврах, мало заботясь о правильном исполнении службы.

Петербургское правительство вынуждено было прекратить с ним общение и вести секретную переписку только с гражданским губернатором Обуховым (примерно, ответственным за ЖКХ, по-нынешнему). И весной 1812 года на смену Гудовичу прислали Фёдора Ростопчина.

Этот незаурядный человек начинал свою карьеру в Министерстве иностранных дел под управлением Ивана Остермана (О бесталанном государственном деятеле), со временем поднявшись до руководителя внешней политики государства. Он сделался правой рукой императора Павла I. Ростопчин возле императора был «костью в горле» заговорщиков. Павел подозревал заговор, но ему не хватало информации о движущих силах заговора. Он подозревал свою супругу и старших сыновей. Ростопчин, напротив, считал, что цель заговора не император, а он сам. Оба были правы наполовину. Действительно, первым шагом стало устранение Ростопчина. В период подготовки покушения на императора была спровоцирована его отставка и ссылка в имение. Что приблизило Палена к будущей жертве. (если интересно, здесь несколько подробностей Барон, который не ловил ворон).

Ростопчин долго оставался не у дел, а вот в лихое время понадобился. Александр I вспомнил про верного соратника отца.

Я постараюсь не отвлекаться на те неправды и неточности, которые есть в интернет-статьях, ему посвященных. Просто кратко расскажу, что успел сделать и не сделать этот губернатор за короткий срок до прихода в Москву французов.

Создал московское ополчение. Не его вина, что этим «войском» не воспользовались. Переориентировал полицию на розыск и устранение агентов врага. Позже – на выполнение разведки в оккупированном городе.

Обладая некоторым литературным даром, придумал лубочные образы крестьянина Долбило и солдата Гвоздило и стал автором лубочных агитационных картинок в соавторстве с художником А. Венециановым.

В своем подмосковном имении Вороново, под охраной эскадрона драгун, организовал лабораторию по изготовлению новых взрывчатых веществ. И лабораторию по созданию летательного аппарата-бомбардировщика. Именно поэтому он сжег свою усадьбу, когда приблизились французы. Позже были высказаны подозрения, что именно новой взрывчатой смесью была подожжена Москва. Но про пожар Москвы ничего никогда не было доказано, потому поверим Ростопчину – не его это дело.

Перед приходом французов Ростопчин уехал в Северную армию к Ф. фон Винценгероде (О защитнике исторических ценностей). Почему?

Ростопчин был из тех, кто убеждал Александра I назначить М.Кутузова командующим объединенными русскими армиями в 1812 году. Какими были его отношения с Кутузовым? Взаимно неприязненными! Ростопчин не мог простить генералу участия в убийстве Павла I. Но польза Отечества для Ростопчина была выше личной неприязни. Кутузов же проигнорировал московское ополчение, он не поставил губернатора в известность о том, что принял решение сдать город. Оказавшись перед фактом сдачи города, Ростопчин сумел прекрасно в короткий срок провести эвакуацию. И, что символично, Москву французам официально не сдал: помните, Наполеон напрасно ждал ключей от города на Поклонной горе.

В оккупированном городе Ростопчиным были оставлены на нелегальном положении часть полицейских для шпионажа. Во все время оккупации Ростопчин не переставал влиять на ситуацию в городе через своих агентов.

Сильно же досталось этому патриоту и от современников, и от потомков. Представьте, до какой степени либеральным было российское общество в те времена, если Ростопчину так и не простили единственную за все время войны казнь студента Верещагина, агитировавшего за Наполеона! Этот юноша, воспользовавшись своей близостью к семье московского почтмейстера, получил доступ к периодической литературе – газетам, журналам, поступавшим из Европы, и стал составлять на основе прочитанного листовки в стиле «с приходом Наполеона будем пить баварское!».

Через 14 лет, умирая, Ростопчин завещал крупную сумму денег престарелым родителям казненного.

После освобождения Москвы деятельность Ростопчина способствовала удивительно быстрому восстановлению города. Перед смертью граф, бывший автором многих литературных публикаций, составил себе эпитафию:

Ростом велик, лицом калмык,

Плешив, не спесив,

Сердцем прям, умом упрям,

На деле молодец. Но смерть – мах!

Я стал прах, вот и конец!

Либеральное московское общество не простило ему той, единственной, казни и послевоенного преследования французских агентов (про одного из таких агентов, чьим именем теперь названа станция московского метро, как-нибудь расскажу). Поэтому похоронен граф Ростопчин был за городской чертой - Камер-Колежским валом, на одном из т.н. «чумных кладбищ» - Пятницком.

Его красивый особняк после 1917 года служил по ведомству НКВД-КГБ. В нем располагался Московский КГБ. В разные годы в здании работали мелкие предприятия, вроде парикмахерской. И, даже, недолгое время магазин для филателистов. Сейчас во флигелях размещаются пара антикварных магазинов, а основные площади ветшают.

Как и многие исторические события, морские катастрофы делятся на известные, оставшиеся в памяти, и на те, что канули в забвение. Практически каждый слышал о гибели «Титаника» или «Адмирала Нахимова», многие помнят трагедию «Александра Суворова».

Но есть катастрофы, о которых не знает почти никто. Одна из них произошла в 1957 году в далёкой Южной Америке: аргентинский пароход «Город Буэнос-Айрес» столкнулся с американским сухогрузом и затонул, унеся жизни 74 человек.

Ла-Плата – это не обычная река, а эстуарий, гигантское воронкообразное устье, образованное слиянием Параны и Уругвая. Его длина – 320 км, а ширина меняется от 48 км в верховьях до 220 км при впадении в Атлантический океан.

На её берегах стоят две столицы – Буэнос-Айрес (Аргентина) и Монтевидео (Уругвай). Местные называют Ла-Плату просто «Река» (с большой буквы), но это неспокойная и даже опасная акватория. В межсезонье сильные ветра поднимают высокие волны, которые затапливают прибрежные города и постоянно меняют рельеф дна. По данным аргентинской Морской префектуры, за последние 100 лет здесь затонуло 34 судна. Среди них – параход «Город Буэнос-Айрес», трагедия которого унесла десятки жизней.

Плавание в сложных условиях эстуария Ла-Плата требовало использования не обычных речных, а специальных морских судов. В первой половине XX века особое значение имела пассажирская линия, соединявшая столицы Аргентины и Уругвая. В 1914 году в Великобритании для этого маршрута построили два однотипных пассажирских лайнера - «Ciudad de Buenos Aires» («Город Буэнос-Айрес») и «Ciudad de Montevideo» («Город Монтевидео»), причем последний со временем был передан под уругвайский флаг. Эти трехтрубные суда, хотя и не отличались большими размерами, обладали хорошими мореходными качествами и были специально предназначены для работы на линии Буэнос-Айрес - Монтевидео. Особенностью данного маршрута было ночное время прохождения.

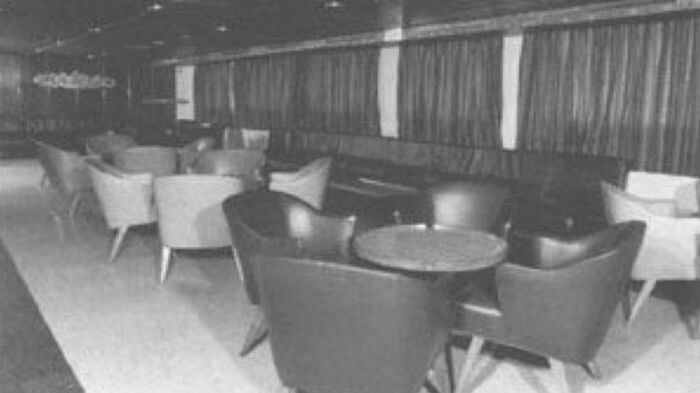

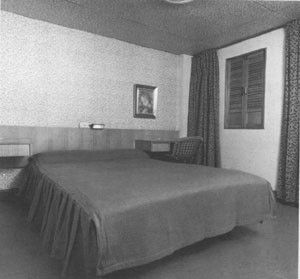

внутри парахода "Город Буэнос-Айрес»

Лайнеры имели водоизмещение 3 754 тонны, длину 110 метров и развивали скорость 16 узлов (около 30 км/ч). Две паровые турбины суммарной мощностью 5 825 л.с. обеспечивали надежное движение. По современной классификации эти суда можно отнести к классу «река-море» - они были передовыми и технически совершенными для своего времени. Пассажировместимость составляла 363 места в первом классе и 174 в третьем классе. Первоначально суда эксплуатировались компанией «The Argentine Navigation Co», а в 1951 году были переданы Аргентинскому речному флоту (FANF). Первый рейс по новому ночному маршруту состоялся 30 января 1915 года. Стоимость билета в первый класс в один конец с питанием составляла 29 долларов.

27 августа 1957 года в районе Ла-Платы стояла приемлемая погода, если не считать густого вечернего тумана. В 17:00 пароход «Город Буэнос-Айрес» по расписанию отправился из Буэнос-Айреса в уругвайский порт Консепсьон. На его борту находились 78 пассажиров первого класса, 63 пассажира третьего класса и 89 членов экипажа. Точное количество детей осталось неизвестным, поскольку по правилам судоходной компании они перевозились бесплатно без оформления отдельных билетов.

Рейс начался с осложнений. Несмотря на обширную акваторию, Ла-Плата отличается мелководьем, и судоходство здесь возможно только по специально поддерживаемому фарватеру. Уже на 50-м километре канала Эмилио Митре, ещё до выхода на основной фарватер, судно коснулось днищем отмели, раздался тревожный скрежет. В этот момент лайнер следовал за буксиром, который совершил неудачный манёвр, в результате чего пароход задел кромку судоходного канала.

Август в южном полушарии - холодный месяц, и после заката туман над рекой сгустился ещё сильнее. К 22:30 пассажиры, закончив ужин, разошлись по каютам. Капитан Сильверио Брисуэла также удалился в свою каюту. Некоторые свидетели позднее утверждали, что за ужином капитан употреблял значительное количество виски - возможно, это было связано с переживаниями из-за неудачного манёвра буксира. Однако стоит отметить, что за 36 лет безупречной службы у капитана не было ни одного происшествия. Из-за ухудшившейся видимости Брисуэла приказал вахтенному штурману продолжать движение минимальным ходом. В 22:45, через пятнадцать минут после этого распоряжения, на судне раздалась тревожная сирена.

На 137-м километре основного фарватера в борт аргентинского пассажирского лайнера врезался американский сухогруз «Mormacksurf», принадлежавшей судоходной компании «Moore McCormack Lines». Он шёл по боковому фарватеру из аргентинского порта Росарио в Буэнос-Айрес. Это был большой океанский грузовой пароход длиной 152 метра, шедший, не смотря на густой туман, со скоростью 15 узлов (около 28 км/ч). Утверждают, что рулевой аргентинского парохода совершил некий маневр – он изменил курс «Города Буэнос-Айрес». Возможно, рулевой слишком сильно повернул на левый борт, потому что хотел быть уверенным, что пароход благополучно обойдет «кочующую» мель. Такие отмели отмечались буями, но их ночью без подсветки было плохо видно. По крайней мере, такая версия рассматривалась. Американские моряки не смогли вовремя среагировать на неожиданный для них манёвр аргентинского лайнера.

Удар пришелся в районе третьей трубы «Города Буэнос-Айрес». Это между машинным отделением и рестораном. Пароход стал быстро наполняться водой, которая к тому же была покрыта слоем жидкого топлива – (во время столкновения повреждили один из топливных танков лайнера). Позже это обстоятельство стало причиной гибели многих пассажиров – они, покрытые маслянистой пленкой, просто выскальзывали из рук спасателей, которые пытались вытащить их из воды. Несчастные не могли удержаться даже внутри спасательных кругов.

Капитан Брисуэла связался с капитаном американского парохода и попросил его не давать задний ход, чтобы нос «Mormack Surf» оставался в пробоине. Но «американец» это сделал по инерции, так как перед столкновением был уже дан «задний ход». Аргентинский лайнер сразу после этого сильно накренился. Капитан американского парохода попытался приблизиться к «Городу Буэнос-Айрес» для того, чтобы поднять людей с воды, но сделал это крайне неудачно, и протаранил аргентинский лайнер второй раз. После второго удара, «Город Буэнос-Айрес» разломился на две части и быстро затонул. Образовавшаяся при этом воронка воды засосала плавающих людей. Агония лайнера продолжалась 19 минут. Глубины в районе столкновения были небольшие, и над поверхностью воды возвышались мачты лайнера. С американского парохода спустили шлюпки, и начали спасение людей. Трупы пассажиров и членов экипажа находили на берегу на расстоянии 80 км от места катастрофы. Погибли, или пропали без вести 74 человека.

Аргентинские и уругвайские спасатели прибыли к месту катастрофы, но было уже поздно. Вместо организации спасения пассажиров, капитан Брисуэла заставлял их переходить с одного борта на другой, пытаясь таким образом выровнять крен.

Комиссия установила, что лайнер своевременно проходил необходимое обслуживание и ремонт. Но делалось всё «по латиноамерикански». Корабль регулярно красили, и он всегда имел красивый внешний вид. Но рабочие судоремонтных заводов красили спасательные круги, не снимая их с держателей, в результате чего круги оказались намертво «прикрашены» к бортам и надстройкам парохода. Отчаявшиеся люди смогли отодрать лишь несколько десятков спасательных кругов. Аналогичная ситуация была и со спасательными шлюпками. Спусковые механизмы шлюпбалок оказались проржавевшими, а сверху плотно закрашены. Ни одну шлюпку спустить не удалось.

Комиссия пыталась установить, почему на обоих судах не использовались технические средства, которыми были оснащены оба судна? На пароходах стояли радиостанции, были прожектора, мелись сигнальные ракеты. Но, ни один из способов предосторожности при плавании в густом тумане применён не был. Единственное, что было сделано – аргентинский пароход шел самым малым ходом. Почему американские моряки не справились с течением и допустили столкновение? Американцы утверждали, что аргентинский пароход перед столкновением сделал неожиданный маневр. Подтвердить или опровергнуть это некому – оба аргентинских лоцмана, находившиеся на мостике лайнера, погибли. Капитан Сильверио Брисуэла застрелился. Вину с рулевого за странный маневр сняли – ведь он выполнял приказы капитана, или лоцманов. На борту американского парохода так же находились аргентинские лоцманы. Одного из них разбил паралич, и он умер ещё до суда. Капитан «Mormack Surf» и второй лоцман сбежали в США и на суд не явились.

Следствию удалось выяснить только один факт – в момент столкновения обоих капитанов на ходовых мостиках не было – они были в своих каютах. После столкновения капитан Брисуэла пытался давать какие-то указания, а потом ушел в свою каюту и застрелился. Как потом выяснило вскрытие, в его крови действительно было много алкоголя. Правда, протокол об этом куда то исчез. Водолазы аргентинского ВМФ спустились на лайнер, и подняли тела погибших, которые там находились.

Работа комиссии и судебное разбирательство закончилось ничем. Это не удивительно, учитывая, что капитан и один из лоцманов просто сбежали из страны. На этом примере видны разительные отличия в работе морских судов Европы и Латинской Америки. В Европе обязательно определят первопричину катастрофы и виновного в ней. В Южной Америке это сделать не смогли. Местонахождение «Город Буэнос-Айрес» обозначили буем, а сам пароход внесли в список затонувших судов.

Всем спасибо, кто прочитал. Подписывайтесь, будет интересно.

а еще есть группа в вк https://vk.com/club230098140 - где статьи выходят чуть раньше, есть короткие посты, и просто исторические фотографии

Платон, (который жизнеописал Сократа,) в застольных беседах с учениками, под красное полусладкое выдвинул неофициальную версию, будто Сократ днём с огнём искал не просто человека, а бабу с пиздой поперёк, которая бы ему дала.

Потому что в тот период времени житуха у Сократа была не из лёгких: заебали кредиторы с коллекторами своими спам-звонками, затаскали по судам по смешному обвинению о неуважении к богам (якобы он по пьяни высказывал дома статуям всякое непотребное), создании новых божеств (привет богу Кузе) и развращении юношества.

Как будто до Сократа в Греции никто в жопу не долбился, ага. У спартанцев спросите, там боевые пидарасы были такие, что ух!

Обвинитель Мелет пытался присобачить ему до кучи внешнее сходство с Деви Джонсом, но не прокатило и этот эпизод отвалился.

Да и вообще Сократ охуел настолько, что, дыша перегаром, после сакрального вопроса: "Ты меня уважаешь?" пиздел всем и каждому, будто он вообще в этой жизни такой хуй с бугра, что сам нихуяшеньки не знает, но многие не знают и этого, после чего потребовал от судей выделить ему талоны на усиленное питание в местном кабаке. Требовать жетончики на посещение местного публичного дома Сократ благоразумно не стал.

По одной простой причине: всех баб призывного возраста в нём философ уже переебал, чем существенно просадил семейный бюджет. Поэтому он от нехуй делать (а философы вообще большие затейники) задался целью найти не просто бабу, а бабу с пиздой поперёк.

Поездку на остров Лесбос, где маялась дурью поэтесса Сафо и паслись стада неёбаных нимфеток, он категорически отверг, потому что они бы ему не дали, а выглядеть смешным в глазах толпы не хотелось.

Орать в общественных местах: "Хочу бабу с пиздой поперёк!" даже в те свободные времена не рекомендовалось, ибо это мелкое хулиганство. До 15 суток.

Вот и шароёбился несчастный бородач в свободное от маяния философской хуетой время по улицам в поисках искомого. Ну а фонарь таскал просто так, для антуража, чтоб, значит, на его свет слетались ночные бабочки.

Но сей утопический объект Сократ во всех Афинах так и не нашёл.