Трагедия на реке Ла-Плата в 1957 году: Туман, халатность,смерть

Как и многие исторические события, морские катастрофы делятся на известные, оставшиеся в памяти, и на те, что канули в забвение. Практически каждый слышал о гибели «Титаника» или «Адмирала Нахимова», многие помнят трагедию «Александра Суворова».

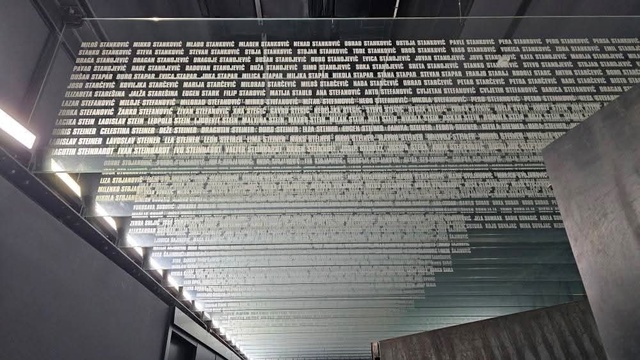

Но есть катастрофы, о которых не знает почти никто. Одна из них произошла в 1957 году в далёкой Южной Америке: аргентинский пароход «Город Буэнос-Айрес» столкнулся с американским сухогрузом и затонул, унеся жизни 74 человек.

Опасная река

Ла-Плата – это не обычная река, а эстуарий, гигантское воронкообразное устье, образованное слиянием Параны и Уругвая. Его длина – 320 км, а ширина меняется от 48 км в верховьях до 220 км при впадении в Атлантический океан.

На её берегах стоят две столицы – Буэнос-Айрес (Аргентина) и Монтевидео (Уругвай). Местные называют Ла-Плату просто «Река» (с большой буквы), но это неспокойная и даже опасная акватория. В межсезонье сильные ветра поднимают высокие волны, которые затапливают прибрежные города и постоянно меняют рельеф дна. По данным аргентинской Морской префектуры, за последние 100 лет здесь затонуло 34 судна. Среди них – параход «Город Буэнос-Айрес», трагедия которого унесла десятки жизней.

«Город Буэнос-Айрес»

Плавание в сложных условиях эстуария Ла-Плата требовало использования не обычных речных, а специальных морских судов. В первой половине XX века особое значение имела пассажирская линия, соединявшая столицы Аргентины и Уругвая. В 1914 году в Великобритании для этого маршрута построили два однотипных пассажирских лайнера - «Ciudad de Buenos Aires» («Город Буэнос-Айрес») и «Ciudad de Montevideo» («Город Монтевидео»), причем последний со временем был передан под уругвайский флаг. Эти трехтрубные суда, хотя и не отличались большими размерами, обладали хорошими мореходными качествами и были специально предназначены для работы на линии Буэнос-Айрес - Монтевидео. Особенностью данного маршрута было ночное время прохождения.

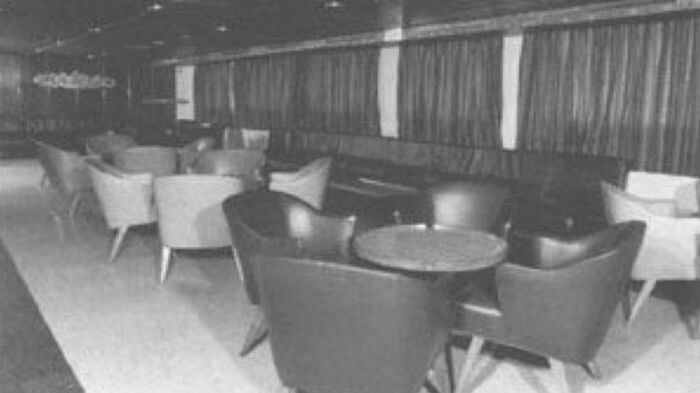

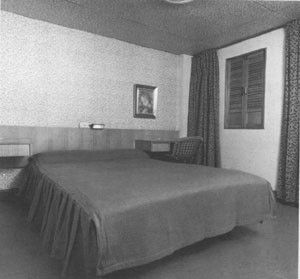

внутри парахода "Город Буэнос-Айрес»

Лайнеры имели водоизмещение 3 754 тонны, длину 110 метров и развивали скорость 16 узлов (около 30 км/ч). Две паровые турбины суммарной мощностью 5 825 л.с. обеспечивали надежное движение. По современной классификации эти суда можно отнести к классу «река-море» - они были передовыми и технически совершенными для своего времени. Пассажировместимость составляла 363 места в первом классе и 174 в третьем классе. Первоначально суда эксплуатировались компанией «The Argentine Navigation Co», а в 1951 году были переданы Аргентинскому речному флоту (FANF). Первый рейс по новому ночному маршруту состоялся 30 января 1915 года. Стоимость билета в первый класс в один конец с питанием составляла 29 долларов.

Катастрофа в тумане

27 августа 1957 года в районе Ла-Платы стояла приемлемая погода, если не считать густого вечернего тумана. В 17:00 пароход «Город Буэнос-Айрес» по расписанию отправился из Буэнос-Айреса в уругвайский порт Консепсьон. На его борту находились 78 пассажиров первого класса, 63 пассажира третьего класса и 89 членов экипажа. Точное количество детей осталось неизвестным, поскольку по правилам судоходной компании они перевозились бесплатно без оформления отдельных билетов.

Рейс начался с осложнений. Несмотря на обширную акваторию, Ла-Плата отличается мелководьем, и судоходство здесь возможно только по специально поддерживаемому фарватеру. Уже на 50-м километре канала Эмилио Митре, ещё до выхода на основной фарватер, судно коснулось днищем отмели, раздался тревожный скрежет. В этот момент лайнер следовал за буксиром, который совершил неудачный манёвр, в результате чего пароход задел кромку судоходного канала.

Август в южном полушарии - холодный месяц, и после заката туман над рекой сгустился ещё сильнее. К 22:30 пассажиры, закончив ужин, разошлись по каютам. Капитан Сильверио Брисуэла также удалился в свою каюту. Некоторые свидетели позднее утверждали, что за ужином капитан употреблял значительное количество виски - возможно, это было связано с переживаниями из-за неудачного манёвра буксира. Однако стоит отметить, что за 36 лет безупречной службы у капитана не было ни одного происшествия. Из-за ухудшившейся видимости Брисуэла приказал вахтенному штурману продолжать движение минимальным ходом. В 22:45, через пятнадцать минут после этого распоряжения, на судне раздалась тревожная сирена.

На 137-м километре основного фарватера в борт аргентинского пассажирского лайнера врезался американский сухогруз «Mormacksurf», принадлежавшей судоходной компании «Moore McCormack Lines». Он шёл по боковому фарватеру из аргентинского порта Росарио в Буэнос-Айрес. Это был большой океанский грузовой пароход длиной 152 метра, шедший, не смотря на густой туман, со скоростью 15 узлов (около 28 км/ч). Утверждают, что рулевой аргентинского парохода совершил некий маневр – он изменил курс «Города Буэнос-Айрес». Возможно, рулевой слишком сильно повернул на левый борт, потому что хотел быть уверенным, что пароход благополучно обойдет «кочующую» мель. Такие отмели отмечались буями, но их ночью без подсветки было плохо видно. По крайней мере, такая версия рассматривалась. Американские моряки не смогли вовремя среагировать на неожиданный для них манёвр аргентинского лайнера.

Удар пришелся в районе третьей трубы «Города Буэнос-Айрес». Это между машинным отделением и рестораном. Пароход стал быстро наполняться водой, которая к тому же была покрыта слоем жидкого топлива – (во время столкновения повреждили один из топливных танков лайнера). Позже это обстоятельство стало причиной гибели многих пассажиров – они, покрытые маслянистой пленкой, просто выскальзывали из рук спасателей, которые пытались вытащить их из воды. Несчастные не могли удержаться даже внутри спасательных кругов.

Капитан Брисуэла связался с капитаном американского парохода и попросил его не давать задний ход, чтобы нос «Mormack Surf» оставался в пробоине. Но «американец» это сделал по инерции, так как перед столкновением был уже дан «задний ход». Аргентинский лайнер сразу после этого сильно накренился. Капитан американского парохода попытался приблизиться к «Городу Буэнос-Айрес» для того, чтобы поднять людей с воды, но сделал это крайне неудачно, и протаранил аргентинский лайнер второй раз. После второго удара, «Город Буэнос-Айрес» разломился на две части и быстро затонул. Образовавшаяся при этом воронка воды засосала плавающих людей. Агония лайнера продолжалась 19 минут. Глубины в районе столкновения были небольшие, и над поверхностью воды возвышались мачты лайнера. С американского парохода спустили шлюпки, и начали спасение людей. Трупы пассажиров и членов экипажа находили на берегу на расстоянии 80 км от места катастрофы. Погибли, или пропали без вести 74 человека.

Следствие

Аргентинские и уругвайские спасатели прибыли к месту катастрофы, но было уже поздно. Вместо организации спасения пассажиров, капитан Брисуэла заставлял их переходить с одного борта на другой, пытаясь таким образом выровнять крен.

Комиссия установила, что лайнер своевременно проходил необходимое обслуживание и ремонт. Но делалось всё «по латиноамерикански». Корабль регулярно красили, и он всегда имел красивый внешний вид. Но рабочие судоремонтных заводов красили спасательные круги, не снимая их с держателей, в результате чего круги оказались намертво «прикрашены» к бортам и надстройкам парохода. Отчаявшиеся люди смогли отодрать лишь несколько десятков спасательных кругов. Аналогичная ситуация была и со спасательными шлюпками. Спусковые механизмы шлюпбалок оказались проржавевшими, а сверху плотно закрашены. Ни одну шлюпку спустить не удалось.

Комиссия пыталась установить, почему на обоих судах не использовались технические средства, которыми были оснащены оба судна? На пароходах стояли радиостанции, были прожектора, мелись сигнальные ракеты. Но, ни один из способов предосторожности при плавании в густом тумане применён не был. Единственное, что было сделано – аргентинский пароход шел самым малым ходом. Почему американские моряки не справились с течением и допустили столкновение? Американцы утверждали, что аргентинский пароход перед столкновением сделал неожиданный маневр. Подтвердить или опровергнуть это некому – оба аргентинских лоцмана, находившиеся на мостике лайнера, погибли. Капитан Сильверио Брисуэла застрелился. Вину с рулевого за странный маневр сняли – ведь он выполнял приказы капитана, или лоцманов. На борту американского парохода так же находились аргентинские лоцманы. Одного из них разбил паралич, и он умер ещё до суда. Капитан «Mormack Surf» и второй лоцман сбежали в США и на суд не явились.

Следствию удалось выяснить только один факт – в момент столкновения обоих капитанов на ходовых мостиках не было – они были в своих каютах. После столкновения капитан Брисуэла пытался давать какие-то указания, а потом ушел в свою каюту и застрелился. Как потом выяснило вскрытие, в его крови действительно было много алкоголя. Правда, протокол об этом куда то исчез. Водолазы аргентинского ВМФ спустились на лайнер, и подняли тела погибших, которые там находились.

Работа комиссии и судебное разбирательство закончилось ничем. Это не удивительно, учитывая, что капитан и один из лоцманов просто сбежали из страны. На этом примере видны разительные отличия в работе морских судов Европы и Латинской Америки. В Европе обязательно определят первопричину катастрофы и виновного в ней. В Южной Америке это сделать не смогли. Местонахождение «Город Буэнос-Айрес» обозначили буем, а сам пароход внесли в список затонувших судов.

Всем спасибо, кто прочитал. Подписывайтесь, будет интересно.

а еще есть группа в вк https://vk.com/club230098140 - где статьи выходят чуть раньше, есть короткие посты, и просто исторические фотографии