Советский Джаз с очень Большой Буквы

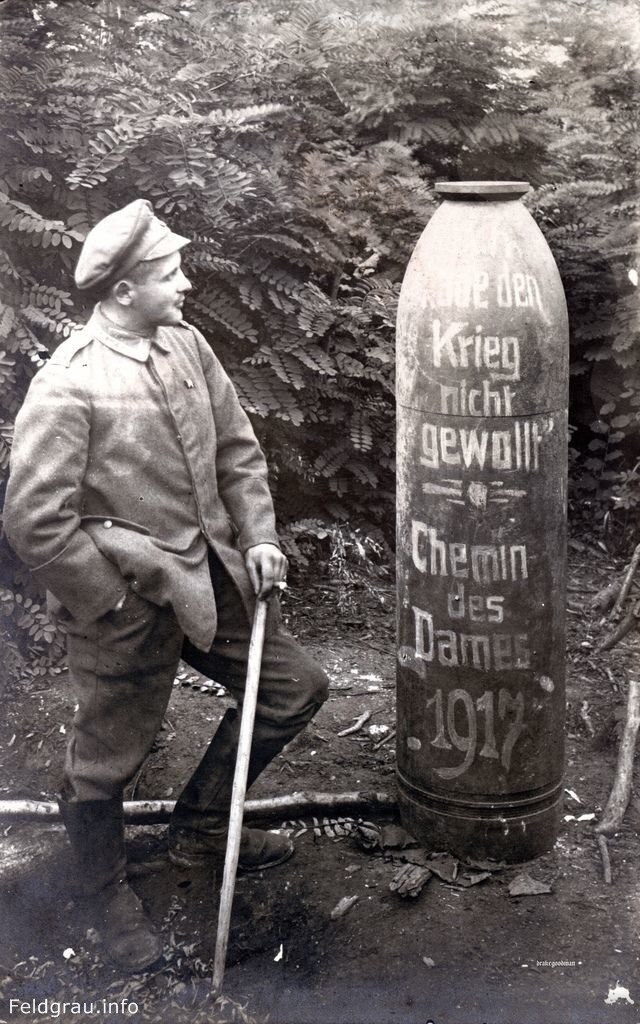

То было время великих противостояний. Враг наш был беспредельно коварен и изворотлив. И к штыку было приравнено всё — печатное слово, кисть художника, нотный стан. И так было по обе стороны фронта. Вот только правда — была на нашей стороне.

Как два различных полюса,

Во всем враждебны мы:

За свет и мир мы боремся,

Они – за царство тьмы.

Жаль — этот куплет из «Священной войны» Лебедева-Кумача и Александрова в наши дни практически не исполняется. А надо бы. Впрочем, обо всём по порядку.

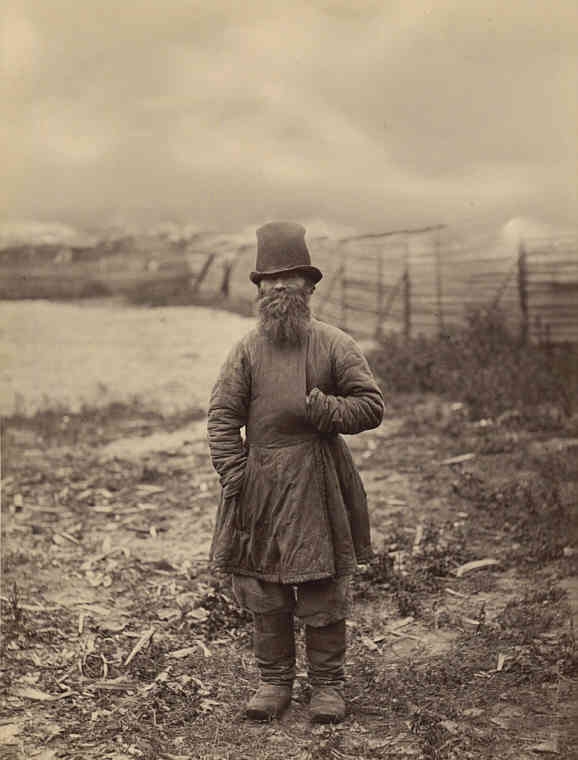

Весной 1941-го Леонид Утёсов с невероятным увлечением работал над новой программой — «Напевая, шутя и играя». Каждый день, с утра и до поздней ночи, в том числе на гастролях в Москве, коллектив репетировал, импровизировал, искрил идеями и экспромтами. Утёсов — на острие атаки. Пел, танцевал заражая всех оптимизмом и верой в счастье человеческое.

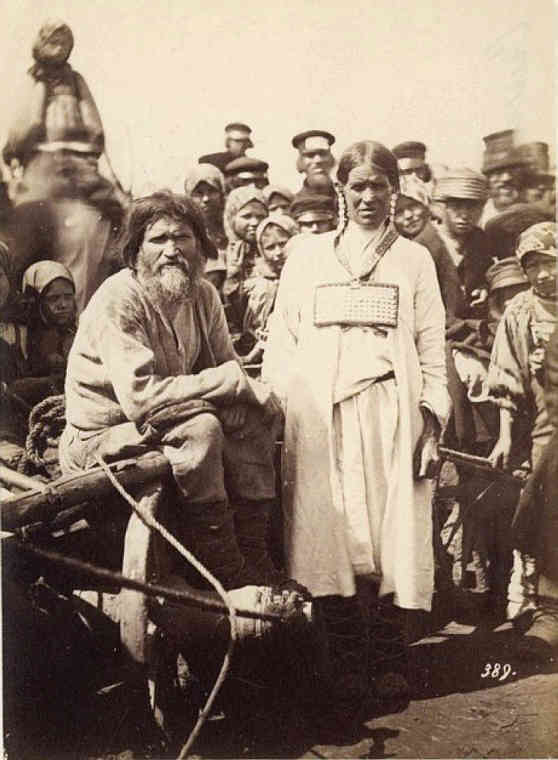

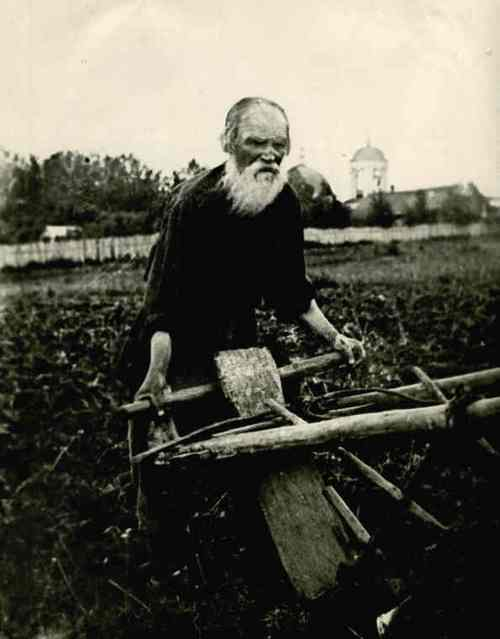

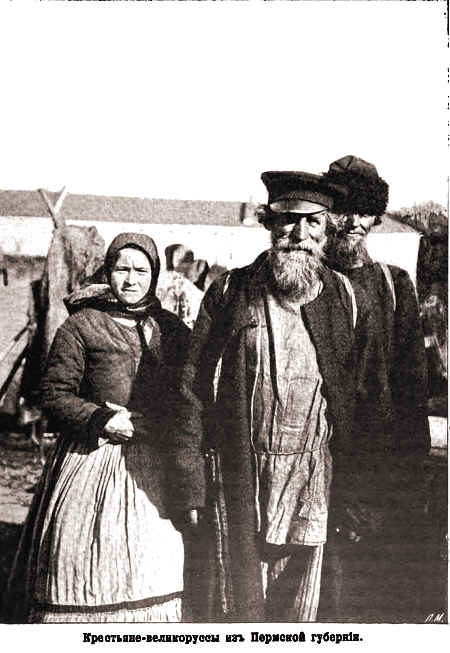

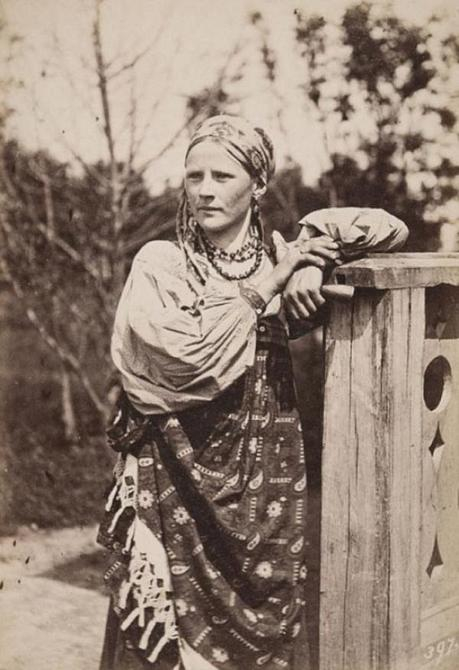

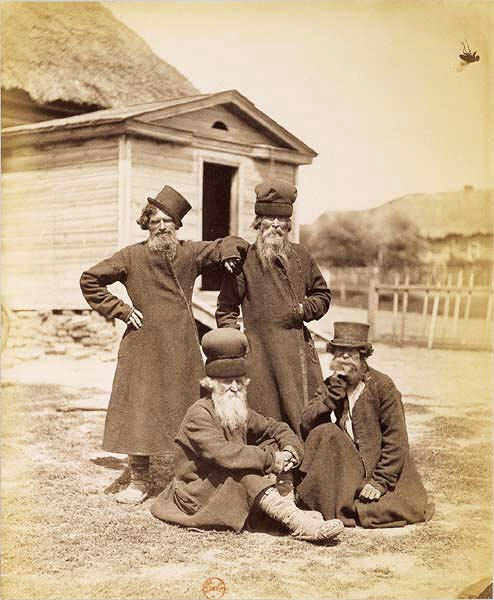

Со времён фильма «Весёлые ребята», со времён роли пастуха-музыканта Кости Потехина, Утёсов, при случае вворачивавший в репертуар и «Лимончики» с «Муркой», всегда оказывался точным отражением народа страны Советов — тут тебе и стройки великие и порыв, тут тебе и любовь со страданиями и драками в тёмных переулках, тут тебе лиризм души широкой, иногда и не знающей что со всей этой красотой делать — выйти разве на простор да и заорать на весь мир — пусть слышат!

Двадцать второго июня 1941-го репетиция тоже была. В театре «Эрмитаж». И было в тот день ясно одно — песни нужны теперь новые, хотя и старые — людям опорой будут.

Германские войска без объявления войны...

Внутреннюю войну германским войскам Утёсов и оркестр объявили незамедлительно.

Как ротный простой запевала

Я шел с ней сквозь ветер и дым,

А голоса коль не хватало,

Я пел ее сердцем своим…

На фронт никого из оркестра не взяли, ответ на коллективное письмо пришёл от самого Ворошилова, там же было и указание — продолжать выступать, поднимая боевой дух столицы. Концерты давали на улицах, на призывных пунктах, в домах культуры и на вокзалах — слушателей в те дни хватало особенно, тонка была нить к мирной прошлой жизни, но всё ещё сохранялась она, всё ещё казалось, что «никак не может такого быть... разобьют германца за месяц, ну, пусть за два!..»

В конце июля Москва, постепенно становившаяся прифронтовым городом, начала эвакуацию промышленных предприятий, заводов. Пришлось ехать (несмотря на все протесты) в Новосибирск и Утёсову с оркестром. На передовой с концертами, правда, успели побывать, но разве этого было достаточно?..

Уезжали из столицы вместе с симфоническим оркестром Евгения Мравинского. Коллективы в пути сдружились и годы спустя Мравинский говорил: «Оказалось, деление настоящей музыки на симфоническую и эстрадную, ошибочно по сути. Выступления оркестра Утёсова убедили меня в этом».

Тыл Утёсову был невыносим. Все свои выступления он заканчивал словами: «Мы уедем скоро в действующую армию, а в Новосибирск вернёмся, когда победим фашистов…» И бомбардировал всех и вся письмами с требованием отправки на фронт.

Через год после начала войны, в июне 1942-го, Утёсову присвоили заслуженного артиста РСФСР и он с оркестром оказался таки на Калининском фронте, на ржевском направлении. Выступали по два, а то и по три раза в день, в ночь. Под дождём, под солнцем — было неважно. При артобстреле бухались в грязь в сценических костюмах, после отмывались как могли, отчищали инструменты и начинали с того самого момента — на котором «немец ноту сбил».

Новые песни приходили отовсюду — иногда кто-то из бойцов как мог напевал мелодию, тут же подсказывали и слова. Утёсов говорил не единожды, что всего, что тогда пели — никому не упомнить и никогда не пересчитать. И ещё он любил вспоминать что солдаты подхватывали песню и разноголосый хор перекрывал и оркестр и самого Утёсова, но это всё было не важно...

Чаще прочего Утёсов исполнял «Любимый город», «Спят курганы тёмные», «В землянке».

А главнее прочего — «Тёмная ночь». И не было ей равных. И если сейчас послушаете вы 1943-го года запись оркестра Утёсова с его вокалом, легко найдёте в ней и отголоски блюза, и осколки диксиленда, и лирику всей предвоенной жизни не только СССР — Европы. Почему так? Не маршами едиными... В отрыве от дома и тепла семейной жизни, на краю смерти и тьмы, человеку из века в век свойственно пусть и ненадолго, но непременно вернуться в свет. Там почерпнуть силы, укрепить себя, быть может, перед последним шагом в вечность.

Джаз на войне.

Звучит дико? Но, отчего же, если в схватке с врагом все средства хороши? Все средства, а музыка из них, временами — первейшее. Помните? «Священная война» (с упомянутым в начале куплетом) стоила целых дивизий, когда звучала на передовой.

Леонид Утёсов был профессионалом сцены. Умельцем на все руки — дирижёр, концертмейстер, вокалист, композитор и актёр. Начинал очень давно, в Одессе времён становления Советской власти. Потом перебрался в Москву, поехал в 1928-ом с женой и дочкой в Париж (а что ж тут такого, обычное было дело) набираться по кабаре и ночным клубам той самой «театрализации» (утёсовское словечко) что цепляет нас до сих пор. Вернувшись, создал на сцене ленинградского Малого оперного театра собственный «Теа-джаз» позже переименованный в джаз оркестр под управлением Утёсова и получивший в 1940-ом статус Государственного джаз-оркестра РСФСР (в последствии, с 1947-ого, Государственный эстрадный оркестр РСФСР — не Госджаз СССР, просьба не путать). Всё как «у них там» положено — репертуар, костюмы, огонь в глазах — с одним важным отличием — за идею.

Это отличие и помогает нам сегодня слушать «Тёмную ночь» в джазовом прочтении Утёсова и молча давиться слезами — зашитый в неё код Великой Войны в такие минуты не даёт дышать, зато — даёт жить на нашей земле. По нашим обычаям.

На фронтах «утёсовцы» были на разрыв — только успевай за колоннами на марше. Если где встречались на концертах фронтовых с моряками, Утёсов «по крови и рождению одессит», неизменно пел «Заветный камень» и вот тут наступала мёртвая тишина — песня была написана после оставления Красной Армией Севастополя и Одессы. После многих дней героической обороны...

Холодные волны вздымает лавиной

Широкое Черное море.

Последний матрос Севастополь покинул,

Уходит он, с волнами споря…

Ночами после таких концертов переписывали для моряков слова, на нотной бумаге. Чтоб были у каждого. После войны Утёсову на концертах приносили эти слова... На той самой «нотке». Бывало те, кто пел вместе с ним, а бывало — уже дети и жёны. И, конечно, строчку: «Взойдёт на утёс черноморский матрос, кто Родине новую славу принёс», пели всем залом, подпевая Леониду Осиповичу по новому: «Взошёл на утёс черноморский матрос…» — так ведь оно для нас и понятнее и привычней.

Такой вот советский бронебойный джаз-оркестр.

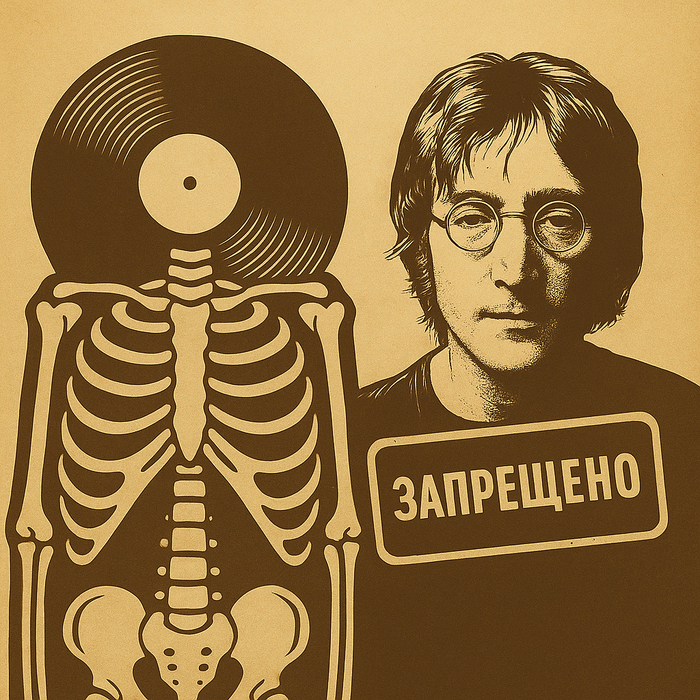

А у врагов наших другой был... джаз-оркестр.

Разгром под Сталинградом и провозглашенная Геббельсом «тотальная война» (18 февраля 1943-го года) положили конец непринуждённому веселью «великого немецкого народа» и окончательно добили все сомнительные джазовые кафешки гитлеровской Германии. Мастера свинга «отправились» в концлагеря, джаз был признан (ещё в 1935-ом, но теперь — бесповоротно) музыкой «для нигеров и унтерменшей», но один немаленький оркестрик... По личному распоряжению рейхсминистра народного просвещения и пропаганды — завалялся.

Оркестрик человек так на тридцать с гаком. Под управлением Лутца Темплина. С вокалистом Карлом Шведлером, в совершенстве владевшим английским и совестью — мастер, что ещё сказать.

Этот дивный оркестрик назывался «Charlie and His Orchestra», играл в совершенстве все джазовые стандарты мира, а Шведлер их «пропевал сердцем», правда, с переделанными словами — на новый нацистский лад, специально для трансляции в головы и мозги наших союзников по антигитлеровской коалиции, стиль-то более чем подходящий и импровизации совершенно классические.

Всё это «дегенеративное искусство» (по словам самого Геббельса) продолжалось до самого конца войны, а после — оркестранты расползлись по Европе продолжая услаждать слух простых и честных граждан. Историй возмездия здесь, к великому сожалению, не будет — Темплин умер в 73-м, дожив до семидесяти двух, Шведлер в 70-м, дожив до шестидесяти восьми.

Просто для понимания.

Непреходящих ценностей евроцивилизации.

*****

Однажды писатель Анатолий Алексин рассказал Утёсову историю своей бабушки, одесситки, отказавшейся поехать к родным в Москву. Она жила в Одессе на малоприметной Провиантской улице, но вся округа её знала — уж очень сердечная была, отзывчивая на чужую боль. Дворник, что жил с ней в одном доме, в одиночку воспитывал двух мальчишек — мама у них умерла. И вот бабушка заменила пацанам мать — учила, присматривала, помогала по хозяйству.

Потом случилась война, пришли немцы, еврейку они в бабушке Анатолия Алексина не признали, но им на помощь пришёл дворник — он «на всё правильно указал». И больше бабушку никто не видел.

Утёсов после рассказа Алексина специально поехал в Одессу, выступал без всякого графика там чуть не две недели (заставили — был моментально узнан поклонниками), поднял на ноги и органы, и всех выживших свидетелей — город перевернул, а и так было известно многое, кто предавал, кто доносил, кто служил в гестапо. Потом вернулся в Москву, пришёл к Алексину и сказал: «Толя, такое дело, ты поверь... Я не хочу, чтобы ты думал, что я какой-то там герой. Я ощущал это своим долгом — найти его. Такое зло должно быть наказано. Но он удрал с фашистами. Найти его, гада, невозможно...»

Утёсов ушёл девятого марта 1982-го. Сорок лет назад. Ему было восемьдесят семь. Давно нет и его оркестрантов и афиш его выступлений в городах необъятной нашей Родины...

Но, мы-то знаем.

И он знает.

И ждёт.

Широкие лиманы, зелёные каштаны,

Услышали вновь шелест развёрнутых знамён.

Когда вошёл обратно, походкою чеканной,

В красавицу Одессу победный батальон.