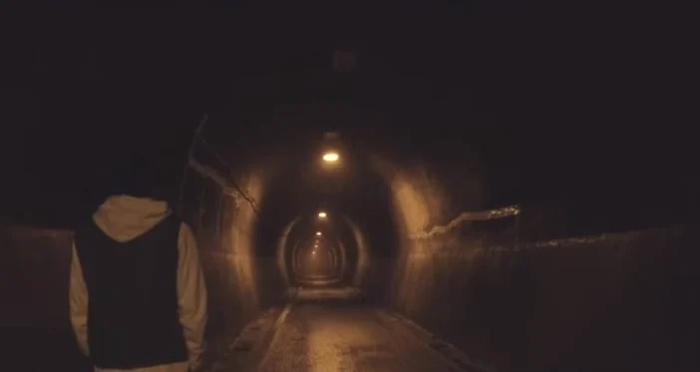

Тоннель душ в Японии - место, откуда хочется уехать задним ходом

Когда речь заходит о Японии, в воображении сразу всплывают пагоды, цветущая сакура, неоновые улицы Токио и роботы. Но в этой стране есть и тёмная сторона - наполненная загадками, призраками и легендами. Одним из самых мистических мест считается Тоннель душ, он же Kiyotaki Tunnel в районе Сага, префектура Киото. Вроде бы обычный дорожный тоннель. Но местные жители, туристы и даже водители грузовиков стараются избегать его. А если всё же решаются проехать, делают это с молитвой и включённым светом в салоне. Почему? Сейчас расскажу.

Небольшой тоннель с большой репутацией

Kiyotaki Tunnel был построен в 1927 году, и с тех пор обрёл зловещую славу. Он короткий - всего около 444 метров. Но даже это число японцы считают тревожным. В японской нумерологии цифра "4" звучит как «си» - то же самое, что и слово «смерть». И вот уже само число 444 символизирует тройную смерть. Совпадение? Возможно. Но на этом странности не заканчиваются.

Легенда о проклятом строительстве

Считается, что тоннель строили в тяжёлые времена, и для этого использовался труд заключённых и рабов. Люди умирали от усталости, болезней и жестокого обращения. Хоронить их было некому - тела просто замуровывали прямо в стены будущего тоннеля. Говорят, что их души так и не обрели покой.

С тех пор, как его открыли, стали происходить странные вещи: люди слышали стоны и крики, видели белые фигуры в свете фар, а также сталкивались с внезапной потерей управления автомобилем. Некоторые даже утверждали, что их машины начинали двигаться сами, без участия водителя.

Зеркало у въезда - проводник в потустороннее?

На одном из въездов раньше стояло старое зеркало. Водители верили: если в нём ты увидишь не себя, а кого-то ещё - это дурной знак. Такие люди, как правило, попадали в аварию в тот же день или в течение недели. Зеркало в итоге убрали, но легенда осталась.

Почему люди объезжают тоннель?

Необъяснимая тревога - даже скептики, которые проезжают сквозь тоннель, потом признаются: внутри становится не по себе, будто тебя кто-то наблюдает.

Навигационные приложения рекомендуют объезд - и это не шутка. Некоторые навигаторы, особенно японские, автоматически прокладывают маршрут в обход тоннеля, даже если он ближе.

Большое количество аварий - на этом участке дороги действительно фиксируется необычно высокий уровень ДТП, особенно в ночное время.

Призраки на дороге

Пешие туристы и сталкеры рассказывают, что ночью по обочинам можно увидеть тени, а иногда прямо перед машиной появляется женщина в белом кимоно, которая внезапно исчезает. Кто-то считает, что это дух женщины, погибшей на этой дороге. Кто-то говорит - это одна из тех, кого замуровали в стены.

Тайны на фотографиях

Есть множество фото, сделанных в тоннеле, на которых при последующем рассмотрении появляются необъяснимые силуэты, лица в окнах машины, тени без источника света. И это не "жёлтая пресса", а кадры, которые попадают в местные СМИ и обсуждаются в форумах с реальными японскими сталкерами.

Традиция - сигналить перед въездом

Местные водители, если уж приходится ехать через тоннель, сигналят перед въездом и выходом, чтобы «попросить разрешения» у духов. Эта привычка передаётся от поколения к поколению и считается правилом хорошего тона - как поклоны в храме.

Что говорят учёные и скептики?

Некоторые исследователи считают, что необычная акустика тоннеля, узкие стены и плохое освещение создают эффект клаустрофобии и слуховых галлюцинаций. Возможно, именно это и порождает чувство тревоги. Но вот что странно - даже учёные редко соглашаются поехать туда ночью. Ведь мало ли...

А стоит ли ехать?

Если вы окажетесь в районе Киото и решитесь взглянуть на Тоннель душ - будьте готовы к странным ощущениям. Особенно если вы поедете туда в одиночку.

Может, это просто совпадения и байки. А может - одно из тех мест, где мир живых и мёртвых переплетается особенно близко.