Первая нейробиологическая война

Ещё в конце XIX века большинство ведущих учёных считали, что мозг — единое целое, сплошная сеть⁰, собирающаяся в этакий супер-нейрон. Как так вышло?

Присаживайтесь поудобнее, это лучший научный детектив XIX-XX века. А ещё узнаем:

в чём виноваты микроскопы?

как нобелиат уничтожил теорию, в которую верил до самой смерти?

почему враги получили одну нобелевку на двоих?

Материал подготовлен для тгк 🧠 Мемысли Князева. Подписывайтесь, если хотите, а если не хотите — не подписывайтесь.

Диктатура сети: с чего всё началось

В 1860-х немецкий анатом Отто Дейтерс совершил прорыв. Он первым «вырезал» нейрон из мозга и увидел его во всей красе: разветвлённые дендриты, длинный аксон. Несмотря на сплетни популяризаторов, он не был сторонником концепции единства мозга, а поддерживал идею нейрона как отдельной сущности¹.

Однако, это не помешало другому немцу прийти к противоположному выводу. Весной 1872 года анатом Йозеф фон Герлах, разрабатывает новый метод окрашивания нервной ткани, добавив к кармину золото. Не сказать, что слишком качественный — разрешение снимков было по-прежнему так себе².

Его наблюдения противоречили данным Дейтерса. Он увидел не отдельные нейроны, а сложную переплетённую сеть³, которой позавидует любой паук. Да что там, даже человек-паук.

В результате Герлах постулирует ретикулярную теорию строения мозга: клетки образуют единое целое переплетением отростков⁴. Его также называют ретикулумом. Реже, синтицием.

Чтобы лучше понять концепцию, представьте мегаполис. Улицы и переулки переплетаются, соединяя разные районы. Так и нейроны, по мнению Герлаха, соединены в сплошную сеть — но не города, а единого суперорганизма.

В общем-то, прекрасно понимаю его. Со стрёмными световыми микроскопами рассмотреть границы клеток нереально. По сравнению с нынешними они скорее древние лупы (без за, азаза). Плюс, нервная ткань быстро разрушается, аксоны и дендриты тесно переплетаются. Не говоря уже о том, что у каждого нейрона тысячи синапсов⁵.

Из-за широкой известности Герлаха публикация завирусилась. Ретикулярная теория превратилась в мейнстрим и доминировала около 20 лет. Но, как часто бывает в науке, революция пришла, откуда не ждали. Иронично, что первый удар по ретикуляризму нанесёт разработка самого яркого сторонника этой теории.

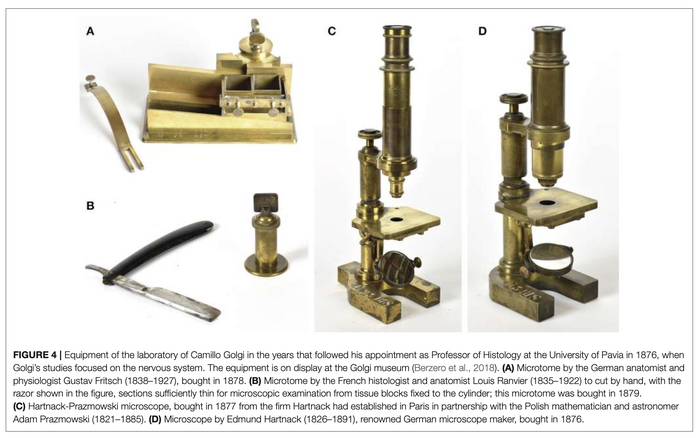

Всегда двое их — учитель и ученик

Герлах быстро сдаст позицию главного популяризатора ретикуляризма. Уже в феврале 1873-го итальянец Камилло Гольджи разрабатывает чёрную реакцию — революционный метод окрашивания нервной ткани. По слухам, он случайно задел мензурку и пролил нитрат серебра на срезы свиного мозга. СДВГШники, ю ноу зис филинг.

Вообще, чёрная реакция работала как бы оооочень плохо, если не сказать ужасно — окрашивались только 1-5% нейронов⁶. Парадоксально, но именно это и было нужно исследователю.

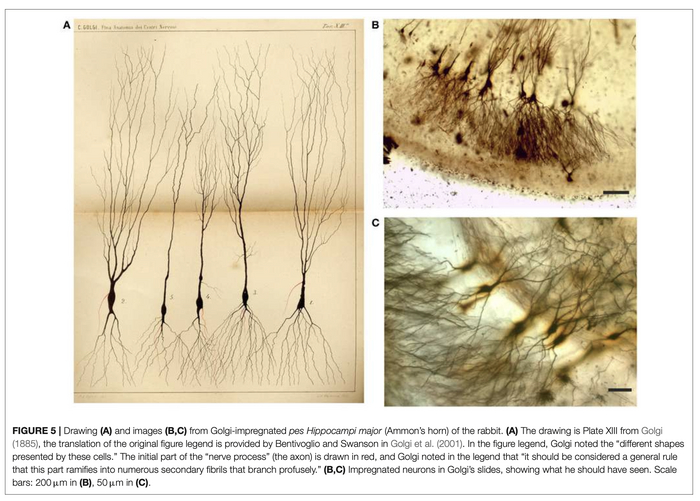

Теперь, Гольджи различал все тонкие «веточки и побеги» там, где Герлах видел «деревья, ветвящиеся друг на друга в сумеречном лесу», :

Я столкнулся с конкретным фактом; это было существование образования, которое я назвал диффузной нервной сетью.

— Камилло Гольджи⁷

Серебро «сменило» золото, Гольджи — Герлаха, став новой звездой. Он активно и местами агрессивно поддерживает ретикулярную теорию до самой смерти. Даже когда от неё откажутся остальные учёные. Вот это моногамия, вот это я понимаю!

Нейронная доктрина против всех

Вернёмся в первую половину XIX века. Не переживайте, мы ненадолго. С 1839 года в центре внимания биологов клеточная теория ещё одного немца, биолога Теодора Шванна. Основной постулат вы знаете: все ткани животных и растений состоят из клеток⁸. Казалось бы, учитывая работы Дейтерса и других учёных, о каком единстве мозга вообще может идти речь?

Ретикуляристы отвечают: «Вы не понимаете, ЭТО ДРУГОЕ!!!11!», и записывают мозг в исключения. Эта позиция вызывала вопросы, но далеко не у всех. Да и наблюдения Гольджи так убедительны… были до 1891 года 😁

Тогда ещё один немецкий анатом Генрих фон Вальдейер публикует обзор работ множества учёных, включая испанца Рамон-и-Кахаля⁹. Формируется альтернативная ретикулярной теория — нейронная доктрина. Она утверждает, что мозг состоит из отдельных клеток, а не сливается в единое целое.

Содержательно вклад Вальдейера не слишком велик, не считая самого термина «нейрон»¹⁰. В первую очередь он помог именно авторитетом, своим и журнала, ведь испанские публикации никому тогда не сдались¹¹.

Война за независимость нейронов: восход Кахаля

С публикации Вальдейера начинается первая нейробиологическая война. Хорошо, что без солдат и пушек. Учёные спорят об устройстве мозга больше 10 лет: одни требуют показать те самые «промежутки» или границы между нейронами, а другие пытаются опровергнуть концепцию ретикулума.

Здесь мы должны получше познакомимся со вторым главным героем нашего детектива, испанским анатомом Сантьяго Рамон-и-Кахалем (да, это один человек).

Слева Кахаль, справа тоже Кахаль, но постарше. Видите, гипотеза работает — он тоже отрастил бороду побольше, чтобы стать авторитетнее.

В 1887-88 годах он усовершенствовал чёрную реакцию повторной обработкой, и показал, что окрашивание не затрагивает другие клетки мозга¹². То есть они точно не сливаются воедино.

Казалось бы, всё ясно, какая война после такого? Но нет, Гольджи непреклонен. На конференциях, в журналах, на лекциях и в переписке с другими учеными они с Кахалем ведут идеологическую войну. Пока зимой 1906 года её не прервёт шокирующая новость 😧

Два учёных, одна нобелевка

Кахаль и Гольджи делят нобелевскую премию¹³. Всё бы ничего, случай не редкий, но❗️не для прямых антогонистов. Cантьяго даже посчитал, что это шутка студентов, пока не увидел газеты:

Какая жестокая ирония судьбы – соединить в пару, как сиамских близнецов, сросшихся плечами, научных противников с такими противоположными характерами!

— Сантьяго Рамон-и-Кахаль, Воспоминания о моей жизни¹⁴

Гольджи был в ярости: разве можно признать правоту нейронной доктрины? Подумайте сами. Разрабатываешь ты революционный метод окрашивания, становишься популярным и уважаемым. Потом какой-то испанец опровергает твои научные представления с помощью твоего же метода. Вишенка на торте — ты делишь с ним нобелевскую премию.

Гольджи (третий слева) с другими крутыми усатыми пацанами. Вот гипотеза и разрушилась, всё дело в усах!

Короче, у Камилло знатно подгорело. Всю нобелевскую лекцию Гольджи посвящает доказательствам ретикулярной теории и критике нейронной доктрины¹⁵. Кахаль куда нейтральнее и даже хочет мира, но самих ретикуляристов зовёт «фанатиками». В своей лекции он позволил себе лишь прощальную шпильку:

Было бы очень удобно, если бы нервные клетки действительно образовывали непрерывную сеть. К сожалению, природа, похоже, не знает о нашей интеллектуальной потребности в удобстве и единстве и очень часто находит удовольствие в усложнении и разнообразии.

— Сантьяго Рамон-и-Кахаль, Нобелевская лекция¹⁶

Через 20 лет Гольджи умрёт, ещё через 8 умрёт и Кахаль. Они так и не увидят электронный микроскоп, который забьёт последний гвоздь в гроб ретикуляризма, продемонстрировав те самые промежутки — синапсы¹⁷.

Так мир принял нейронную теорию, а Кахаль стал отцом нейробиологии.

🧠 Мемысли Князева — там, где всё выходит чуть раньше. Источники в комментариях.

Наука и вера: переосмысление противоречий

В научном мире часто противопоставляют веру и науку, считая их несовместимыми. Однако исторические факты говорят об обратном: современная наука зародилась именно в христианской культуре, а не в других древних цивилизациях.

Почему это произошло? Ответ кроется в нескольких ключевых принципах, которые легли в основу научного метода:

1. Существование объективной истины. Любой ученый стремится к поиску истины, предполагая, что она существует. Без этой предпосылки научный поиск теряет смысл.

2. Реальность и упорядоченность Вселенной. Наука основывается на том, что мир материален и подчиняется определенным законам. Это позволяет проводить эксперименты и делать предсказания.

3. Способность человека познавать мир. Человеческий разум способен понимать законы природы и создавать новое. Это не просто результат химических процессов в мозге, а проявление более глубокой природы сознания.

4. Этические основы научной деятельности. Честность в исследованиях и представлении результатов – необходимое условие развития науки. Но откуда берутся эти моральные принципы?

Интересно, что все эти предпосылки научного метода находят свое обоснование в религиозном мировоззрении. Более того, многие великие ученые, включая Галилея, Кеплера и Ньютона, были глубоко верующими людьми и видели в научных исследованиях способ познания божественного замысла.

Современный атеистический подход, напротив, сталкивается с серьезными философскими проблемами. Если человеческое сознание – лишь продукт случайных эволюционных процессов, как можно доверять его способности познавать истину? Если нет абсолютных моральных ценностей, почему ученый должен быть честным?

Возможно, пришло время пересмотреть привычное противопоставление науки и веры. История показывает, что они могут не только сосуществовать, но и плодотворно дополнять друг друга, создавая более полную картину мира.

"Четыре четырки, две растопырки"

Когда-то советский писатель-фантаст написал рассказ о том, как космонавту с Земли, прилетевшему на обитаемую планету, местные гуманоиды показали памятник земной собаке. В их обществе с любовью сохранялась память о милом существе, обнаруженном в древнем космическом аппарате, случайно приблизившемся к их планете.

Для полётов в космос использовали беспородных, бездомных собак. Эти животные, к моменту испытаний прошедшие естественный отбор в условиях улицы, по сравнению с домашними и породистыми собаками, отличались крепким здоровьем, смекалкой, неприхотливость в еде, лояльным отношением к человеку и стрессоустойчивостью.

Собаки, как кандидаты на освоение космического пространства, обладали, по сравнению с обезьянами рядом преимуществ: они были дёшевы, лучше поддавались дрессировке, легче переносили длительный период бездействия, стрессоустойчивы и были способны к выживанию в тяжелых условиях.

Рахмер до 35 см, гладкошерстные чтобы разместить на них датчики. Суки, т.к. не поднимают ножку, когда писают.

Собаки-космонавты этим похожи и на некоторых работников искусств, и на «секретных конструкторов»: на полёт им давали новые имена. Иногда и не один раз. Под этими, порой "мужскими" псевдонимами, мы их и знаем.

Первая серия полётов состоялась в июле-августе 1951 г. Полёты совершались на геофизических ракетах.

Дезик и Цыган, 1951. Цыган получил незначительную травму. Этого первого "космонавта" забрал себе академик А.А. Благонравов

Дезик и Лиса, 1951 – разбились при посадке. По результату приступили к разработке аварийного катапультирующего устройства.

Мишка и Чижик, 1951. Вернулись в отличном состоянии.

Смелый и Рыжик, 1951. Смелый сбежал из расположения отряда за 2 дня до старта. Но к старту вернулся и успешно слетал.

Мишка и Чижик, 1951 . Это был их второй полет. Погибли от удушья из-за несработавшего регулятора давления.

Непутёвый и (Рожок) – ЗИБ, 1951. Рожок накануне старта сбежал. Отменять полет не стали, новую собаку готовить было некогда. Поймали случайного бездомного пса подходящих размеров. Полёт прошел удачно. Эксперимент получился на славу! Ведь рабочее имя новой собаки расшифровывается: Запасной исследователь без подготовки. Королёв по этому поводу предсказал, что со временем на ракетах будут летать все желающие.

Продолжились эксперименты в 1954-1955 годах. Первое живое существо, побывавшее в скафандре в космосе – Лиса-вторая, в 1954 г. Погибла во время своего следующего полета в 1955.

Самый «опытный космонавт» среди собак, летавших в геофизических ракетах – Отважная, совершившая пять успешных полётов.

Первый полёт собаки на ракете системы Спутник (т.е., не вверх-вниз, а вокруг Земли) состоялся в ноябре 1957 года. Лайка стала самой известной собакой в мире. К сожалению, она погибла от перегрева во время полёта.

Последующий (в 1960 году) запуск также закончился гибелью космонавтов Лисички и Чайки. В этом случае разрушилась ракета-носитель. Но в августе того же года Белка-вторая и Стрелка стали первыми живыми существами, 17 раз облетевшими вокруг планеты.

В том же году погибли Пчёлка и Мушка из-за вынужденного подрыва летательного аппарата, в котором отказала тормозная система. Нельзя было позволить такому «снаряду» упасть на территорию другого государства.

Жулька (это уже третье её имя), дважды ранее летавшая в геофизических ракетах, в 1960, в компании с Жемчужиной, отправилась в полет вокруг света. На этот раз на корабле «Восток». Несмотря на случившуюся поломку аппарата, собаки выжили.

Вслед за этим, в марте 1961, Чернушка еще раз «испытала» корабль «Восток». И, наконец, за несколько дней до 12 апреля, собачка Удача, своим полётом вселила в разработчиков надежду на успешный результат полёта человека. Пишут, что Ю.Гагарин изменил имя собачки, назвав её Звездочкой.

После этого стали летать люди. Но, в 1966 году вновь был запущен собачий экипаж. Ветерок и Уголёк были отправлены в полёт на специальном корабле-спутнике. Целью полёта было исследование влияния радиационного пояса планеты на живые организмы. Вернулись псы в плачевном состоянии, но выжили и даже впоследствии дали потомство.

Всего в космических полётах побывали 50 собак. 18 из них погибли.

Ответ на пост «Традиционные ценности»3

Проблема как и везде: "низкий профессиональный уровень". В религиозной среде нет людей с подготовкой по философии, они не знают зачем нужны традиции. Просто как догму повторяют чтото про них.

Среди технарей с ВО - множество считают себя принадлежащими науке, ничего ней не зная и по сути являясь такими же догматиками как и люди считающие себя близкими к богу.

Все это рождает формальные инициативы и фразы, за которыми авторы не понимают - что стоит. Отсюда и является конфликт: люди гоняющие рептилоидов, закусились с людьми гоняющими чертей и Чарльза Дарвина.

В целом проблема точно такая же как в любой другой специальности. Низкий уровень подготовки. Рождающий невежественных экстремистов - в любой области.

Никакой принципиальной разницы между ними нет.

Наука и религия - в данном случаен не относятся к сущностной черте вызвавшей конфликт никак.

Сущностная черта - культ невежества, догматизма, безрефлексивности. Похожий конфликт существовал в недрах церкви в 13 веке в Европе. Клирики разделились вокруг вопроса, как людям доносить божью нормативность: исходя из того что они тупые и с ними надо говорить языком для тупых, уничтожающим смысл сказанного, но побуждающим к нужным действиям эффективно. Или языком метафор и образов, так - чтобы основная мотивация рождалась в процессе внутренней работы самого человека, ну - чтобы он сам совершал выбор в основном, в итоге. (Ну загуглите про обскурантизм и тп.)

Вот у нас сегодня все самые яркие лица этого конфликта, по обе стороны, и в науке и в религии - либо за деньги говорят то что говорят (шоу - нужно шоу.), либо потому что у них этот же вопрос из 13 века вопрос решен в пользу безрефлексивной догмы.

Сами понимаете, в этих условиях - если куда и тянут то несколько глубже.

А так - нам всем самим надо понять в чем смысл разных элементов нашей культуры. И решить каждому - нужны они нам или нет. Единственно чего не нужно делать - применять новомодную культуру отмены. Пытаясь самым вульгарным образом назначить неугодные субкультуры человечества. Вот это точно путь в никуда.

Эволюция, церковь, наука

Во всех этих историях мне лично - понятно одно. Оба лагеря, и те кто относят себя к науке, и те кто относят себя к религии - удручающе невежественны. Люди религиозные - настолько невежественны, что не в состоянии отстаивать акт рождения человека не как биологическое явление а как социальное. Это не мешает человеку, как биологическому виду, появится в результате эволюции, но и не сводит его появление к биологии.

Люди околонаучные (приставка - около неспроста) - не в состоянии объяснить почему нужно вдруг отмернить древнюю концепцию бога и религии, а так же не в состоянии обьяснить , почему творение человека нужно обязательно рассматривать как биологическое событие.

И вот среди этих мракобесов, да вы не ослышались, такой догматизм это и есть часть классического мракобесия вокруг которого уже сломали копья в 13 веке в Европе, мы и живем. Без просвета.

Воин, учёный, политик

Яков Вилимович Брюс – прямой, дальний потомок шотландского короля Роберта Брюса, граф Российской империи (с 1721 года), ближайший друг Петра I. Персонаж популярных экскурсий по Москве, в которых о нем рассказывают всякую чертовщину. Человек, про которого сочинено около трех сотен мифологических сюжетов. Постараюсь короче, лишь перечислениями, т.к. про деяния этого выдающегося человека могу говорить долго. За основу рассказа возьму мою маленькую коллекцию, ему посвященную.

Итак, первое историческое событие, с ним связанное: поручик потешного полка вывез из Кремля царевичей Ивана и Петра во время четвертого стрелецкого бунта (1689 г., когда-нибудь напишу об этом).

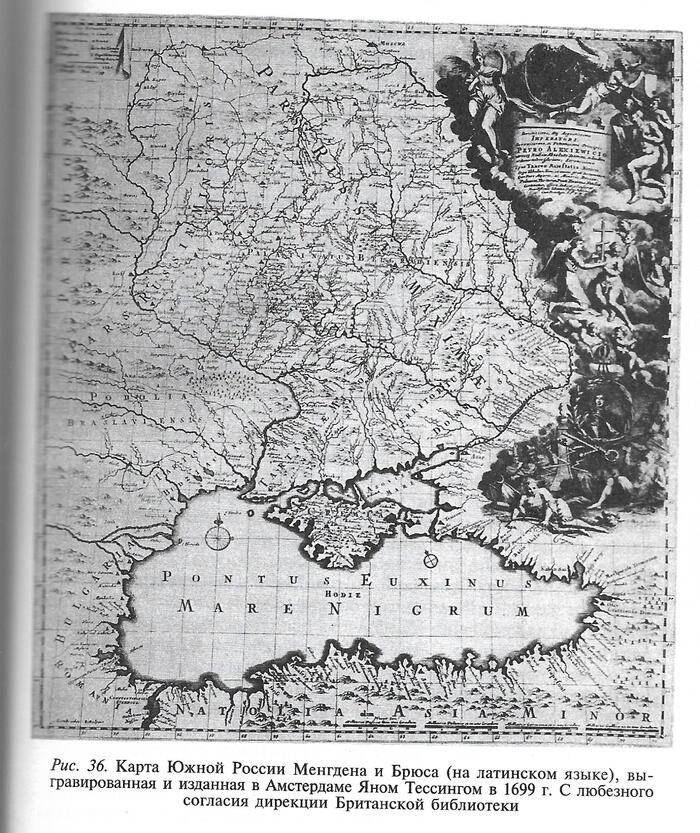

Участник Азовских походов, во время которых им проведена геодезическая съемка побережья Азовского моря. Настолько хорошая, что лишь незначительные исправления были внесены в ХХ веке с применением аэрофотосъемки. Изготовил карты южных территорий и Крымской Татарии по материалам, собранным генерал-майором Менгденом.

Стажировался в Англии у известного астронома Флемстида, общался с Галлеем и у Ньютона изучал дифференциальное исчисление (1697-1698 г.г., об этом тоже следует писать подробнее). Закончил стажировку написанием диссертации «Механика движения небесных тел», которую представил в Королевской Академии.

Изобретатель новых систем пушечного боя. Применял при артиллерийских обстрелах способы, основанные на математической модели ведения огня (как пример – Калиши, Полтава. Об этом позже напишу).

Основатель светского книгопечатания в России и журналистики.

Основал и возглавлял Берг-коллегию. Прототип нынешних Минприроды, Минпромышленности и Оборонного комплекса – в одном бокале. За десяток лет Россия вышла на первое место в добыче и производстве металлов.

Нельзя не упомянуть и его брата – Романа Брюса. Первого коменданта Санкт-Петербурга, строителя Петропавловской крепости, отразившего два наступления шведов на город и отхватившего у них приличный кусок территории, в т.ч. крепость Карелу.

Основатель Навигацкой школы и Артиллерийской школы. Методист учебных процессов.

Редактор учебника математики Магницкого. Нартов работал в его ведомстве.

Привез в Россию математика Эйлера, иных специалистов.

Автор денежной (монетарной) реформы. Введенная им десятичная монетарная система оказалась лучше, чем 12-значная, введенная несколькими годами раньше Ньютоном. Вслед за Россией ее стали применять другие страны Европы. Фактически, монетарная система, введенная Брюсом в 1700 году, исчезла лишь с исчезновением СССР.

В Кенигсберге приобрёл рукопись, которую нынче называют «Повесть временных лет». Отнёсся к этому документу с недоверием.

Татищев служил под его началом в Берг-коллегии горным инженером и от Брюса получил назидание заняться наукой.

По итогам войны руководил переговорным процессом и подписал мирный договор на российских условиях (Ништадтский мир). Чем, не предвидя того, заложил «бомбу» в советско- и российско-финские отношения (об этом – отдельный рассказ).

Почитался колдуном, но, против обычного отношения к колдунам, был уважаем в народе. Возможно, не только за бранные дела, но более – за свой «посевной календарь», который использовался земледельцами до самого ХХ века.

Вот пример одной из народных побасенок про Брюса:

"Петр сказал Брюсу: ты умеешь отводить глаза людям. А что если ты станешь во время сражения отводить глаза противнику!

Брюс ответил: побеждать надо грамотными офицерами и умелыми солдатами. А глаза отводить – не честно".

Его честность доходила до щепетильности. За то его уважали, да и побаивались. По своей морали это был человек 17 века. Жесткий, не различающий оттенков и нюансов. Меня поразила его переписка с Петром о судьбе царевича Алексея. К Брюсу обращались близкие к Петру сановники с просьбой заступиться за негодяя. Брюс отмалчивался. Наконец, стало неудобно молчать, и он написал царю (не дословно, но по сути): ты – отец, но ты и царь. Горюй, как отец, поступай как лучше для государства. И ни слова сочувствия.

Еще одна народная побасенка:

"Жена Брюса договорилась с его дворецким убить мужа. Во время опытов с живой и мертвой водой, Брыль - постоянный партнер Брюса в научных опытах, дал колдуну мёртвую воду и не дал живой".

Видно сочувствие к герою. Но правды в этом нет. Брюс пережил жену на 8 лет.

Руководил похоронами Петра I. Кто понимает важность этой обязанности, тот невольно задастся вопросом: а как же Меншиков? А вот так!

На следующий день уволился со всех государственных постов. Доживал в своей подмосковной усадьбе Глинки. Там сейчас опять заработал его музей.

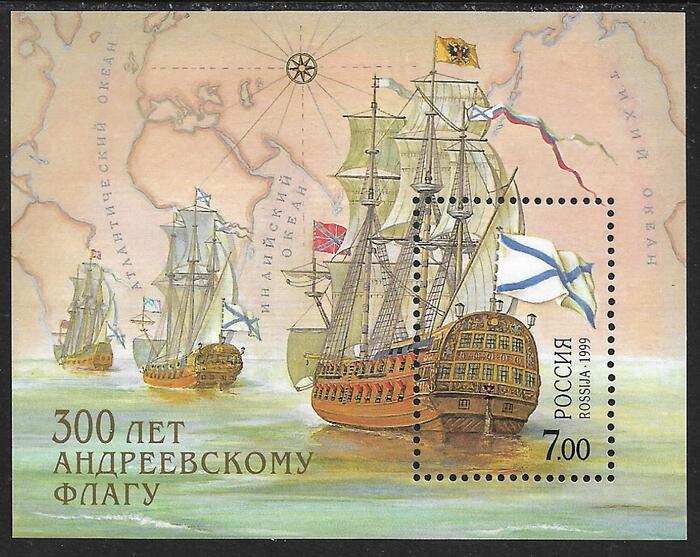

Не находил сведений, что Брюс когда-нибудь сражался на море. Одно меня смущает: для российского флота Петром (?) был выбран Андреевский флаг. Это старинный флаг свободной Шотландии.

Талантливый учёный, которого сажали на цепь

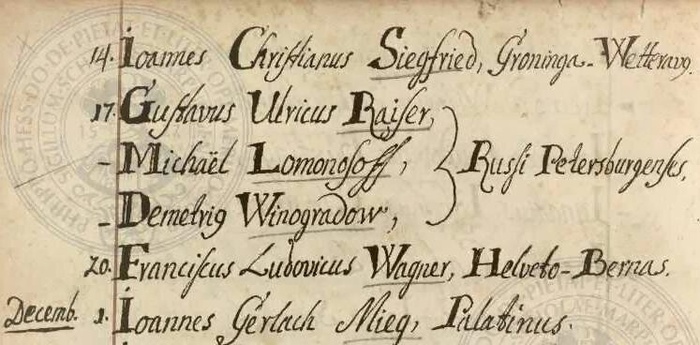

Взгляните на этот документ. Это список студентов, принятых 17 ноября 1736 года на обучение в Магдебургский университет. Третья строчка – Михаил Ломоносов. Четвёртая – Дмитрий Виноградов. Оба за особые успехи переведены из Петербургского университета.

Имя Ломоносова в нашей стране известно всем. О Дмитрии Виноградове, который также должен был стать гордостью России, знают единицы. И вот почему...

Дмитрий Иванович Виноградов родился в 1720 году, в Суздале, где его отец служил протопопом Рождественского собора. Учился Дмитрий в Заиконоспасской школе при московской Славяно-греко-латинской академии, откуда он в числе двенадцати лучших учеников, был переведён в Санкт-Петербург.

Отсюда Виноградова отправили вместе с Михаилом Ломоносовым и Густавом Райзером в Магдебургский университет, под начало знаменитого в то время профессора Христиана Вольфа. Дмитрий Иванович изучал химию, горное дело, физику и прочие науки. Продолжил же он своё образование у известного химика Иоганна Генкеля в центре немецкой горной промышленности Фрайберге.

Вернувшись в 1744 году на родину, Виноградов успешно сдал экзамены Берг-коллегии (своего рода министерство горной промышленности), заслужив самых восторженных отзывов от президента этого учреждения, В. С. Райзера. Молодой специалист получил чин бергмейстера, дававший право руководить ответственными работами на рудниках. Но, по распоряжению императрицы Елизаветы Петровны, он занялся производством фарфора.

В ноябре 1744 года Дмитрий Иванович прибыл на Порцелановую (процелан – одно из тогдашних названий фарфора) мануфактуру. Его определили в ученики к «мастеру фарфорового дела» Христофору Гунгеру, оказавшемуся мошенником, ничего не смыслящим в порученном ему деле. После нескольких лет бесполезной деятельности Гунгера, он, наконец, был изгнан и с предприятия, и из России.

Тем временем Виноградов проводил собственные опыты, которые оказались успешными. Когда мастером был создан фарфор, сравнимый по качеству с мейсенским фарфором, порцелановая мануфактура стала получать немало заказов.

Однако Виноградову успех в порученном ему деле не принёс ни признания, ни положения в обществе. Опасаясь выдачи секрета производства, чиновники распорядились не выпускать мастера с предприятия. Главный надсмотрщик многими часами не дозволял Дмитрию Ивановичу отойти от работавшей печи. За малейшую неудачу в производстве великого мастера лишали жалованья и... били плетьми.

Дмитрий Иванович попытался совершить побег, но его поймали и приковали цепью к стене. В таком положении он написал свой трактат «Обстоятельное описание чистого порцелана, как оный в России при Санкт-Петербурге делается, купно с показанием всех тому принадлежащих работ». Это первый в Европе теоретический труд по керамике, но к сожалению он не сохранился полностью.

В музеях сохранилось всего девять фарфоровых изделий, изготовленных лично им самим. Эти небольшие вещицы, на которых есть личное клеймо Виноградова (W) имеют сейчас огромную ценность.

Дмитрий Иванович Виноградов скончался в 1758 году, в возрасте 38 лет. Его могила затерялась еще в XVIII веке. Порцелановая мануфактура, где он жил и работал, была преобразована в Императорский фарфоровый завод, с 1917 года – Ленинградский фарфоровый завод. Он носит имя М. В. Ломоносова...

Наш Телеграм-канал: https://t.me/luchik_magazine