Пусть этот год как змей свернётся в круг,

Без громких бурь и злых разлук.

Чтоб шаг был точен каждый раз,

И мир был жив и ясен для всех нас.

P.S.

Выступление Jolin Tsai. "Королева поп-музыки" Тайваня. Звезда C-pop.

Без громких бурь и злых разлук.

Чтоб шаг был точен каждый раз,

И мир был жив и ясен для всех нас.

P.S.

Выступление Jolin Tsai. "Королева поп-музыки" Тайваня. Звезда C-pop.

Основа маркетинга в Азии это нужда. Причём, не её удовлетворение, а создание и жёсткий контроль. Азиаты мастера создавать микро монополии и ценовые сговоры, маскировать продвигаемый товар, создавая иллюзию выбора, закрепляя спрос ожиданием. В каждой стране Азии маркетинг имеет глубокую социальную интеграцию, свои особенности и отражает культуру конкретной страны. Ложь является важнейшей составляющей маркетинга, идущей по важности, разве что, после нужды. Проявлений лжи в Азии множество и во всём, это базируется на древних азиатских культурах. Весь современный азиатский маркетинг — это смесь маркетинга модели потребления и древних способов продаж, основанных на конкретной культуре. Помимо острой нужды и лжи, стоит также отметить такие особенности азиатского маркетинга как: «Купи кота в мешке!», «Короли и королевы не торгуются!», «Я это не заказывал!», «Продавец принимает решение» и др.

Эталоном современного маркетинга сверхпотребления служит дисконтная торговля или, по другому, гипермаркет. Во многих странах Азии гипермаркеты сменили древний маркетинг на инновационный. Таиланд, Малайзия и Сингапур с Гонконгом почти полностью перешли на маркетинг сверхпотребления. Китай немного отстаёт (зависит от провинции и города), а вот на Шри-Ланке, в Индонезии, Непале и Индии до сих пор присутствует лишь древний маркетинг.

Продавец принимает решение.

В Азии, чаще всего, на товарах нет цены. Делается это с целью нащупать интерес покупателя. Как только интерес обнаружен, идёт психологический анализ, шквал вопросов для выявления платёжеспособности и возможности накрутить цену. Может быть и так, что один товар продан по оправданной цене, а другой по завышенной, ведь решает продавец, а не покупатель. Это одна из важнейших составляющих, на которой основан весь древний маркетинг в Азии. Лучшая стратегия продавца — повернуть момент продажи товара так, что он принимает решение о продаже, а не покупатель. В Азии это имеет массовое явление, так во многих штатах Индии, перед поселением в отель, зададут кучу вопросов и, если что не понравится — страна, виза или просто вид, то откажут. Или если примут положительное решение, то цена будет сильно завышена. В торговых лавках Индии на товарах написана цена, но бывает так, что по ней отказываются продавать товар иностранцу. Непал, Индонезия и местами Китай отличаются схожими элементами маркетинга, сдвигающими момент принятия решения в сторону продавца.

Ценовые сговоры и монополии.

В отличие от общества потребления, где каждый продавец старается конкурировать — дать лучше условия обслуживания или снизить цену на товар, в Азии, наиболее важен общественный уклад. Важно, чтобы прибыль была хорошая и стабильная, чтобы с соседом не было вражды. Учитывая безжалостность азиатов, вряд ли кто-то захочет жить, думая, что сосед держит на него злобу и может в любой момент её выместить самым изощрённым способом. Поэтому, договор о цене между конкурентами это фундаментальная основа азиатской торговли. В какой-то области или части рынка, цена может быть задрана кратно и никто её не опустит, как ни старайся, что ни говорить или ни делать. Такое встречается везде в мире, но в Азии это имеет фундаментальную основу маркетинга и область, город, регион или страна чаще больше определяют цену, нежели сам товар и цена его производства.

Закрепление спроса ожиданием.

Эта особенность маркетинга исключительно азиатская особенность, основанная на острой нужде и отсутствии выбора. Все признают Азию великолепной школой бизнеса, ведь есть за что. Дело в том, что все азиаты умеют из мельчайших обстоятельств выдавить свою значимость и зацепиться за неё. Любой момент ожидания со стороны покупателя это победа для продавца. Продавец как бы воспитывает, дрессирует покупателя, заставляя его ждать. Азиаты делают это особо хитро, широко и изощрённо используя ложь. Если продавцу удалось заставить покупателя ждать, то товар может быть продать по завышенной цене или может быть подсунут некачественный товар. В Азии это применяется абсолютно везде, начиная от малого бизнеса и заканчивая огромными супермаркетами.

Я это не заказывал.

Получение не того, что заказывал клиент, практически основа индийского маркетинга. Бывает, такое встречается и в других странах Азии. Дело в том, что отсутствие таких качеств как чувство вины, страха, чувства справедливости и многих других, присущих европейцам, позволяют азиатам творить в продажах буквально «что вздумается» Т.е. продавать не то, что хочет потребитель, а что нужно сбыть продавцу. Так в ресторане могут принести совершенно не то, что заказывалось просто потому, что им надо это продать. Чаще всего, это испорченные блюда или более дорогие продукты. Также, могут быть какие-то дополнительные соусы или добавки, которые могут удвоить начальную оговорённую стоимость. На городском рынке, бывает, просто невозможно купить то, что нужно, зато дрянь и хлам продаются невероятно агрессивно.

Дифференциация.

Соответствие качества цене и наличие всей линейки товаров, начиная от самого дешёвого до самого дорогого, основной показатель развитости общества и системы торговли. Так видны и обоснованы причины повышения или понижения стоимости товара, очевидны соотношение цены и качества. Такое можно встретить в крупных гипермаркетах во всех богатых странах мира. Также, это присутствует практически везде в крупных городах Китая, Таиланда, Малайзии и практически отсутствует в Индии, Индонезии, Непале и других бедных странах. Отель доллар за ночь и рядом, через дорогу, отель за сто долларов за ночь можно встретить только в беднейших странах мира — это наглядно демонстрирует чудовищный разрыв между бедными и богатыми.

Наполняемость.

В Азии, как правило, спрос рождает лавину предложения. Кафе или ресторан заполняются моментально, как только там появляется несколько клиентов. Такая картина, что из десяти ресторанов один забит до отказа, а девять другие пустуют — абсолютная норма для Азии. На это есть целый ряд причин, основная из которых — спрос и поток клиентов означают, что продукты свежие и вкусные, другая — что цена соответствует качеству и третья — что хозяева доброжелательные и гостеприимные. Если это отель, то это человеческие условия проживания и адекватные хозяева. В Европе всё бывает как раз наоборот и люди заполняют кафе так, чтобы не было тесно и все десять кафе из пример будут более менее равномерно заполнены.

Покупать по чуть-чуть.

Это мудрый подход к потреблению в Азии, где нельзя сразу заказывать или покупать много. Из-за сильной дифференциации людей, их микро культур и способов мышления, каждый отдельный контакт может происходить совершенно по-разному. Другими словами, никогда не знаешь, где вылезет сюрприз. Поэтому, азиаты всегда покупают по чуть-чуть и только если всё прошло нормально, то заказывают больше. Если это ресторан, то заказать одно блюдо, получить счёт, рассчитаться, заказывать другое. Если это отель, то расчёт строго за день и только через несколько дней можно платить понедельно/помесячно.

Защита от потребления.

Азиаты мастера демонстрировать свою власть и эффективно ей пользоваться. Как только самый маленький человек получает любую незначительную власть, он становится тираном, готовым подмять под себя весь мир. Это общая азиатская особенность, хотя мне лично такое чаще встречалась в Китае и Индии. Такие люди, как правило, напрочь отбивают желание пользоваться их услугами из-за того, что начинают вести себя совершенно не адекватно. Это бросается в глаза для европейцев, но понятно и допустимо для азиатов.

Собственные наблюдения и особенности маркетинга из путешествий по разным странам Азии:

Особенности маркетинга в Индии.

Если копнуть глубоко, чтобы понять как устроено индийское общество на бесстрастности, необходимо рассмотреть их маркетинг и организацию индийских семей. Одно из важнейших основ индийского общества — это слушать и делать, что говорят родители. Семьи создаются по решению родителей и дети, к определённому возрасту, должны принять это и подчиниться. Т.е. страсть, на которой строятся отношения в других культурах, в принципе отсутствует в индийской, а ведь это основа функционирования общества и от этого отталкивается всё остальное. Как правило, в Индии, маркетинг основывается не на том, чтобы заинтересовать или породить какое-то чувство, страстность, желание потреблять, а лишь на острой необходимости удовлетворения витальных (первичных жизненно важных) потребностей. В этом уникальность и особенность индийского маркетинга.

Для того, чтобы увидеть и понять, что такое хорошо, нужно показать человеку, как всё может быть плохо и ужасно. Для этого есть целый ряд приёмов, начиная от невежливого общения и заканчивая орами. Это эффективно применяется в маркетинге Индии. Если в одном магазине нагрубили или не захотели общаться с покупателем, то уже отсутствие грубости в другом покажется благом. Вежливые слова «Спасибо», «Пожалуйста» не используются в Индии. Они не нужны в обществе, соответственно, не применяются и в маркетинге. Всё базируется на нужде, есть нужда — есть услуга.

Вот один интересный случай, произошедших со мной в Индии и демонстрирующих особенности индийского маркетинга. Мне нужно было купить билет в Варанаси на вечерний поезд в здании вокзала в Калькутте. В старом здании вокзала имеются кассы на нижнем этаже, где есть несколько окошек, по два три человека в каждом. Я выбрал одно, встал в очередь, через несколько минут очередь подошла и на вопрос про поезд в Варанаси из окошка был ответ: «Тут только покупка билетов, все вопросы в специальном окне, которое так и называется — запросы!», — хорошо, окно «Запросов» было рядом и туда стояло три человека, постоял, подождал своей очереди. В этом окне очередь шла быстрее и моя подошла через минуту или около того, я спросил про поезд в Варанаси, мне ответили: «Есть вечерний поезд!», — сказали время и номер поезда. Как порядочный гражданин, я занял снова очередь в одно из окошек в кассу, чтобы купить билет. Опять три человека в очереди, минут пять — десять и моя очередь подошла. На мой вопрос про номер поезда, класс и пожелание верхнего места ответ был: «Тут они не занимаются компьютеризированной продажей билетов и купить в нужный класс и нужный поезд можно только наверху, на втором этаже здания вокзала!» Хорошо, иду наверх. Опять кассы, несколько окошек в каждом по три человека. Занимаю очередь, стою минут десять, подходит очередь, говорю всю информацию про поезд и получаю ответ: «Это другое направление и нужное направление ещё на этаж выше!», — при этом, нет никаких указателей и информации про направления. Ладно, иду ещё выше, опять несколько окошек, уже наученный, ищу окошко с надписью «Запросы». Тут народу побольше и стоять пришлось минут двадцать. Спрашиваю про мой поезд, получаю ответ: «Да, есть такой поезд!», — мне протягивают бумагу, чтобы я всё туда записал и встал в кассу для покупки билетов. Записал все нужные данные, ищу окошко куда занимать очередь, а зал довольно большой, много окошек, но покупка билетов осуществляется только через одно, в которое очередь человек пятьдесят через весь зал и идёт очень медленно. Прикинув по времени, я понял, что могу и не успеть на поезд, который отправляется через пару часов. Может быть, охранник понял мой конфуз и предложил пройти к главному. Я зашёл к нему в офис, тут сразу предложил купить билет со специальной бронью, которая гарантирует наличие билетов на мой поезд, естественно, раза в полтора дороже стандартной цены. Мне уже было наплевать, хоть бы он стоил в десять раз дороже, только бы купить билет и выбраться из этого ужаса. В итоге, он взял мою бумажку и подошёл вне очереди к кассиру, обслуживающему единственное окно, в котором стояло пятьдесят человек. Вся очередь ждала минут десять, пока мне неспешно оформляли билет, никто из них не проронил ни слова возмущения.

Путешествуя по Индии на мотоцикле, я наблюдал километровые пробки из фур на многих участках дороги. Машины стояли огромными очередями на протяжении километров, а в пропускной будке работало только одно из десяти окон, но и там был затяжной обед. Всё это тоже индийский маркетинг. Ради чего это всё?! Ради денег, но не только. Всё это часть индийского общества и азиатского видения мира вообще, потому что нечто похожее встречается в Китае и других странах Азии.

Ложь это мощнейшее испытание духа и один из элементов индийского маркетинга, являющаяся неотъемлемой частью индийской культуры и самым эффективным средством решения любых проблем. Обмануть — значит победить! Можно, вообще, сказать, что индийский маркетинг это и есть ложь. Так или иначе, ложь используется практически везде и всегда во всех странах Азии. Свежесть товара, место изготовления/производства, состав, наличие и многое другое — всё всегда ложь!

Вот ещё один случай, демонстрирующий использования лжи в индийском маркетинге. Мне нужно было купить билет на самолёт в Коломбо, столицу Шри-Ланки. Предоставив оператору даты планируемой поездки, я получил ответ: «Регулярных рейсов нет, есть только бизнес-класс!», — бизнес-класс стоит в несколько раз дороже, но пять минут назад я проверял наличие билетов в интернет и билеты были. Смотрю ей в глаза и говорю: «Через Интернет билеты есть!», — а она смотрит мне в глаза и говорит: «Билетов нет!» Через десять минут, подойдя к другому оператору в этом же офисе, я покупаю нужные билеты на нужные даты, но самое интересное, что когда через месяц, покупая билет в этом же офисе, но на другое направление, я попал на эту же девушку оператора. И всё повторилось, как по инструкции, один в один. Понятно, что это всего лишь маркетинг по продаже билетов бизнес-класса с помощью такой примитивной наглой лжи. Какой простой, эффективный и креативный способ придумала эта девушка. Во второй раз столкнувшись с этой ситуацией, у меня на лице уже была лишь мягкая улыбка. Мне наконец-то стало понятно, что её наглая ложь это всего лишь маркетинг.

Особенности маркетинга в Китае.

Выбор в Китае совершенно ненужная роскошь, так на Ж/Д станциях, во многих супермаркетах и магазинах, продаются одни и те же товары. Вроде как, для Европы и Америки, на которые ориентируется современный Китай, выбор важная часть маркетинга, нужно бы сделать его и в Китае. И китайцы нашли выход из этой непростой ситуации, они наклепали одинаковых магазинов с одним и тем же ассортиментом, по одним и тем же ценам. Теперь выбор есть?! Есть! Выбор по-китайски, иллюзия выбора. Именно таким образом работает множество рынков, ориентированных на экспорт, по всему Китаю. Ходя из магазина в магазин в Гуанчжоу, я наблюдал тот же самый чай по тем же самым ценам в десятках магазинах. Выбора не было, всё это была лишь иллюзия выбора. Многие другие азиатские страны поступают также, копируя успешный опыт Китая.

Вообще, по моему опыту, китайцы очень редко могут полноценно торговаться, скорее это фиксированная цена и скидка возможна только на большие количества товаров. Вот уж где фраза: «Короли и королевы не торгуются!», — подходит лучше всего. Могут, конечно, скинуть на рынке процентов 5-10, но это выглядит как просьба, а не полноценная торговля. Вообще, современный Китай это развитая страна, где в большинстве мест торг не уместен. При этом, дифференциация цен и качества товаров, присутствует практически во всех крупных городах современного Китая. Во многих странах мира, в частности в России, есть только низкокачественной сегмент рынка из-за чего создаётся неправильное понимание соотношения цены/качества. В Китае, в любом крупном супермаркете есть все сегменты товара, поэтому, соотношение цены/качества почти всегда оправдано.

В связи с тем, что Китай распространяется на все континенты и страны, у него в арсенале есть разные элементы маркетинга, начиная от насильственного африканского и заканчивая американским с его дисконтной торговлей. Классический азиатский маркетинг чаще всего представлен в сфере уличной торговли и общепита небольших городов. Аренда жилья — часто фиксированные цены и дифференциация качества по вполне европейским стандартам. В сфере узкого и экстренного спроса часто применяется африканский маркетинг. Например, автобусные сообщения в труднодоступные места, особенно по праздникам. Также, африканский маркетинг можно встретить в туристических местах, где это, как правило, совмещается с мошенничеством и обманом. Во многих крупных городах Китая есть гипермаркеты.

Ещё одна черта китайского маркетинга это не спрос рождает предложение, а предложение контролирует спрос. Крупные государственные монополии Китая ярчайший тому пример. Такое встречается во всех видах бизнеса Китая — транспорт, еда, продукты и всё остальное. Гуру мирового менеджмента Питер Друкер (12) утверждает, что для создания эффективного и сверхприбыльного бизнеса, необходимо создать монополию и удерживать её как можно дольше. Китай в этом преуспел, он великолепно умеет создавать и удерживать огромные монополии как внутри страны, так и за её пределами. Монополии на товары и услуги часто встречается на границах азиатских государств, в сложных или малодоступных местах там, где есть какие-либо военные или межнациональные конфликты.

Особенности маркетинга в Таиланде.

Если попытаться выделить какую-то основную особенность Таиланда на фоне других стран Азии, то это: «Короли и Королевы не торгуются!», — этим пропитаны все сферы услуг страны с соответствующим отношением к туристу. В Таиланде огромное количество самых разных торговых центров и рынков с широчайшим спектром товаров и услуг.

Ну а если вдруг возникает неординарная ситуация, то договориться с «Королями» и «Королевами» практически невозможно и об этом знают все туристы долгожители. Ведь чем дольше живёшь в стране, тем больше возникает неординарных ситуаций.

Особенности маркетинга в Индонезии.

Индонезия страна островная и горная, поэтому мало где есть большие магазины. Торг это неотъемлемая часть культуры Индонезии. Торговаться здесь можно и нужно везде и во всём. Мелкие и крупные города, острова Ява и Суматра, туристические места и удалённые — везде торг уместен. При получении необходимых навыков торговли, сам процесс торга становится приятным общением, обретается его глубокий смысл. Если разобраться, то торг это по настоящему захватывающее занятие, великолепно развивающее сознание. В целом, можно выделить торг, как умение слушать и слышать человека. Даже если и предложена невозможная цена, то попытка торга вызовет улыбку и никогда не вызовет негативных эмоций. Как правило, торг возможен там, где идёт большая накрутка на себестоимость товара. Т.е. хорошие, добрые, честные люди всегда продадут товар по оптимально низкой возможной цене и, как правило, такие люди встречаются вдали от туристических маршрутов. Умение торговаться, в первую очередь, это уважение собеседника, понимание его доводов, приведение своих, умение договариваться, демонстрировать уравновешенность, практиковать свой интеллект в плане устойчивости к нестандартным ситуациям и ещё многое другое.

Характерная черта азиатского маркетинга это отсутствие насилия в маркетинге. Во всех странах Азии есть целый ряд инструментов по ненасильственной продаже товаров и услуг. Либо, по отказу от них без насилия. В Индонезии, есть так называемая культура торга. Хотя, возможно, это лишь аттракцион для туристов, ведь найти достоверных источников подтверждения этого в индонезийской литературе я так не смог. И всё же, этот приём работает. Изначально называемая цена товара делится на десять и считается как начальный порог торга т. е. вы её называете, как приемлемую для вас. Далее, идёт медленное повышение предлагаемой цены вами и соответствующее снижение цены, предлагаемой продавцом. По шкале снижения цены можно догадаться, подходит ли наша математика к ситуации или нет. Далее, порядка 3-5 предложений с каждой из сторон и, в итоге, на 3/10 цены торг обычно заканчивается. Например:

— Сколько стоит килограмм авокадо?

— 2 евро!

— Дружище, с удовольствием купил бы его за 0.20 евро!

— Мой друг, 1 евро хорошая цена за такие чудесные авокадо!

— 0.40?

— 0.70 евро и забирай!

— 0.50 евро!

— Договорились!

— Благодарю!

При жёстком торге, как правило, накидывается 10% сверху к полученной в ходе торга цене. Можно назвать это чаевыми, можно хорошими манерами или полётом души, но это всегда вызывает невероятный всплеск добрых эмоций у продавца и демонстрирует вторичность товарно-денежных отношений. Ещё раз хочу заметить, что в Азии, ни за что и никогда, продавец не доторгуется и не продаст товар себе в убыток. Любые доводы и хитрости это всего лишь маркетинг. Не важно что люди говорят, важно что они делают! Всё остальное это элементы маркетинга и злиться можно только на себя!

Глава из книги "Спирали Жизни"

(Спасибо за лайки и комменты, которые помогают продвигать книгу)

На фоне новостей о пробном безвизовом режиме между Россией и Китаем решил достать с пыльной полки свои старые путевые заметки об очень насыщенном трипе, который случился несколько лет назад.

Несмотря на тот факт, что для поездки продолжительностью 23 дня планы были чересчур грандиозные, сами организационные моменты не отняли много сил. Дело в том, что в Китае хорошо развит железнодорожный транспорт, а в интернете куча легко гуглящихся агрегаторов, где можно забронировать билеты для всего маршрута. Распечатать потом бумажные билеты можно в любой кассе. План был увидеть максимально полную картину страны.

Самолёт прибыл в Пекин рано утром. Заселившись в дешевенький хостел и выпив для бодрости духа треть бутылки односолодового виски из дьюти фри, мы с другом отправились осмотреться. Осмотр продлился приблизительно с 9 утра до 23:00. Первой остановкой оказался Запретный город. Эта достопримечательность спокойно «съедает» половину дня, не только из-за огромной площади, но и из-за большого количества залов и павильонов.

Запретный город — это место для любителей походить. Так как каждое здание и павильон разделяет монструозных размеров пространство, где нет ничего. Китайцы очень любят очереди и выбирают по странному принципу только центральный комплекс зданий, в то время как по бокам расположены не менее роскошные залы. Мы решили не следовать стадному инстинкту и аккуратно обошли толпы.

В целом локация достаточно интересная: можно вдохновится как симпатичными садами в азиатском стиле, так и разного рода предметами старины. В Китае очень развит внутренний туризм, и на восстановление и реставрацию памятников архитектуры выделяются значительные суммы. При этом, представление о сохранении культурного наследия у китайцев довольно странное. В Китае будет совершенно нормально просверлить дыру в стенке дворца, которому ни одна сотня лет, чтобы впендюрить туда кондиционер. Страна контрастов одним словом.

На следующий день, уже как продвинутые путешественники по Китаю мы начали свой ужин с китайских пельменей на пару (к сожалению, не знаю как они правильно называются, но они шикарные и купить можно на каждом углу) и варёных яиц вымоченных в соевом соусе. Вы спросите: «кто ест пельмени на завтрак?» Могу сказать, что китайские пельмени — это идеальный вариант завтрака, они лёгкие, с воздушным пористым тестом и не оставляют после себя тяжести в желудке, но при этом дают чувство насыщения. На рейсовом автобусе доезжаем до ближайшего участка Великой Китайской стены.

Зрелище монументальное, да и окрестности тоже не оставят равнодушным. Каменные мосты, булыжные мостовые — такое чувство будто попал в фильм про Средневековье. Во время прогулки по стене какой-то китайский мужичок подошёл и попросил с нами сфоткаться. Это какой-то местный прикол, вроде как сделать фото с иностранцем — хорошая примета. Неподалёку есть ещё одна локация, которую можно посетить как бы бонусом — гробницы династии Мин.

Звучит помпезно, но по факту — невыносимо скучно. По сути, вы просто ходите по однообразным серым коридорам, с минималистичным оформлением (примерно как на фото).

Остальные дни в Пекине были не менее насыщенными. Провели в китайской столице в общей сложности 4 дня, и за это время город вообще не успел надоесть. Входные билеты в популярные места — удовольствие не из дешёвых, а статуэток Будд хватило в Запретном городе, поэтому заходить внутрь Храма Неба не стали, а просто полюбовались зданием снаружи и покружили немного по окрестностям.

Этот характерный грибочек ни с чем не спутать. Пофоткали его с разных ракурсов, повосхищялись искусством китайских мастеров и пошли дальше.

В свою очередь, летний императорский дворец заслуживает более пристального изучения. Помимо того, что это огромный архитектурный комплекс, это ещё и очень красивый и живописный парк.

Можно смело закладывать пару часов на неспешный осмотр территории. Парк этот хорош ещё и тем, что там довольно тихо (поверьте, в Китае вы очень быстро научитесь ценить отсутствие звуков стройки, шума от автомобилей и громко говорящих людей).

Попутно решили заглянуть в Национальную библиотеку, в один из вечеров посетили Олимпийские объекты и музей современного искусства (традиционно на территории заброшенного завода). Не буду перегружать вас подробностями, просто добавлю ещё несколько фотографий.

Первые дни в Китае получились насыщенными: в день мы проходили в среднем порядка 25км. Однако, оставшаяся часть маршрута оказалась не менее интересной и богатой на события и новые места. Продолжение следует.

Если понравился пост подписывайтесь на мой канал!)

Теперь перейдем к неофициальным и полуофициальным символам Китая.

Один из таких символов — большая панда (бамбуковый медведь). Это животное олицетворяет не только богатую природу страны, но и её культурное наследие. Её чёрно-белый окрас символизирует энергии Инь и Ян. Панда в Китае считается символом мира и дружбы.

Ещё несколько символов Китая:

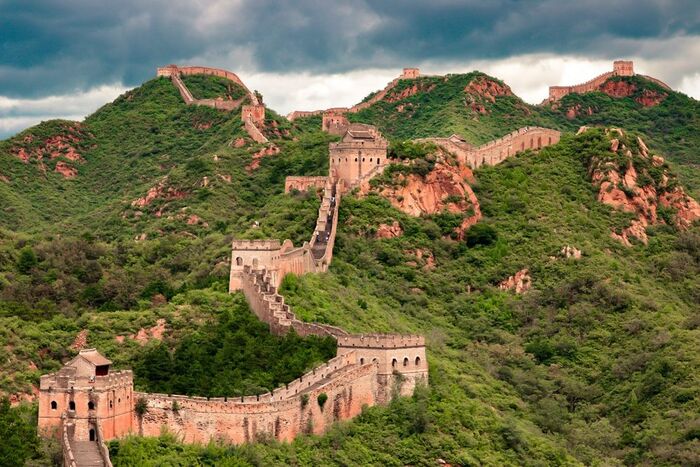

Великая Китайская стена. Великая Китайская стена стала одним из символов китайской культуры и референсом для работ в разных областях искусства. Её образ проник в культуру через историю строительства, архитектуру и мифы. Олицетворяет богатую историю, культурное наследие и инженерный гений страны.

Значение

В литературе стена часто выступает как метафора границы — не только физической, но и духовной, ментальной, разделяющей «своих» и «чужих», прошлое и будущее.

В изобразительном искусстве Великая Китайская стена — излюбленный мотив китайской живописи, графики и фотографии. Художники изображают эту постройку, извивающуюся по горным хребтам, утопающую в тумане или залитую лунным светом.

В кинематографе киноленты о Великой Китайской стене часто сочетают исторические события, легенды, символы и мифы.

Китайский дракон - символ власти и мудрости. В китайской мифологии дракон символизирует единство неба, земли и воды, а также взаимодействие противоположностей — инь и ян, света и тьмы, добра и зла. Раньше воплощал мужское начало и был символом севера.

Феникс (Фэнхуан) — в китайской мифологии чудо-птица, в противовес китайскому дракону воплощающая женское начало, является символом юга. Считается символ возрождения и перестройки (трансформации), является вестником большой удачи. Считается, что мифы об этой птице появились на заре китайской цивилизации.

В Китае есть древний город, названный по имени легендарной птицы — Фэнхуан, который включён в число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пион (часто называемый «королём цветов») занимает особое место в мифологии, искусстве, литературе и традициях Китая. Цветок олицетворяет богатство, процветание, красоту и благородство. История пиона как символа Китая уходит корнями в глубокую древность. Уже во времена династии Хань пион начал ассоциироваться с роскошью и изысканностью, его выращивали в императорских садах, а изображения цветка украшали дворцы и храмы. Во времена династии Тан (618–907 годы) пион достиг пика популярности, став символом императорской власти и аристократии, в этот период он был официально признан национальным цветком Китая.

Тигр. В древнем Китае тигры встречались повсеместно, и их считали царём зверей. Тигр олицетворяет честь, бесстрашие, символизирует настоящего солдата и защитника от злых духов. Среди военных изображение тигра служило знаком отличия (типа медали "За отвагу").

Черепаха, Черепаха-дракон Биси, священная черепаха Лин Гуй.

Черепаха — символ долголетия, покоя и мудрости в китайской культуре. Также она ассоциируется с выносливостью и терпением. Считается, что изображения черепахи приносят удачу в делах, внимание высоких покровителей и финансовую стабильность. Три черепахи, стоящие друг на друге, покровительствуют семьям, состоящим из представителей нескольких поколений. Они воплощают их единство, взаимную заботу и поддержку

Цилинь — мифическое существо в китайской культуре, которое считается символом гармонии, добродетели и благополучия.

Мир и спокойствие. Цилинь олицетворяет идеальное общество, где царят справедливость и добродетель.

Удача и процветание. Считается, что присутствие цилиня может отогнать злых духов и несчастье. Цилиня изображают на картинах, керамике, статуэтках и архитектурных элементах как символ удачи и защиты.

Долговечность и чистота. Цилинь ассоциируется с долголетием и чистотой как в физическом, так и духовном смысле. В фэн-шуй цилинь символизирует долгую жизнь, празднество, великолепие, радость, знаменитых потомков и мудрость.

Национальное животное (птица) — краснокоронный журавль.

Национальное дерево — гинкго.

Бонус - две карусели с иллюстрациями (суммарно 50 фотографий)

非常感謝您花時間閱讀這篇文章。謝謝

Большое спасибо, что уделили свое время этому посту и дочитали его до конца. Благодарю вас

Национальные символы КНР включаю в себя официальные государственные символы (флаг, герб и гимн) и полуофициальные символы (мифические существа, животные, цветы).

В этом посте уделю внимание официальным государственным символам.

Флаг Китая («Пятизвёздочный Красный Флаг»). Был разработан Цзэн Ляньсуном и утверждён 27 сентября 1949 года. Красный цвет флага символизирует революцию. В левом верхнем углу помещены пять пятиконечных жёлтых звёзд: одна, относительно большая, — слева, и четыре меньших дугой окружают её справа.

Герб Китая. Включает ворота Тяньаньмэнь, где Мао провозгласил основание Китайской Народной Республики, в красном круге. Над воротами изображены пять звёзд: самая большая символизирует Коммунистическую партию Китая, а четыре звезды поменьше — четыре социальных класса. По внешней границе эмблемы изображены снопы пшеницы и риса, представляющие китайских сельскохозяйственных рабочих. В центре внизу изображено зубчатое колесо, представляющее китайских промышленных рабочих. Красная лента символизирует объединение китайского народа.

Государственный гимн Китая — «Марш добровольцев» ( Yìyǒngjūn Jìnxíngqǔ , Июнцзюнь цзиньсинцюй) — государственный гимн КНР, написанный в 1934 г. поэтом и драматургом Тянь Ханем, музыку к гимну в 1935 г. написал Не Эр.

Во время культурной революции (1966-1976 гг.) фактическим гимном Китая была песня «Дунфан Хун» («Алеет Восток»), однако и «Марш добровольцев» периодически исполнялся.

Tекст гимна (мой свободный перевод, без нейросетей, гугл переводчиков, словарей, ипотек и родителей)

Час тревожный настал.

Вставай, кто от рабства устал !

Мы больше так жить не хотим!

Своими руками врагов победим.

И новую жизнь построим.

И каждый из наших к смерти готов.

Да, мы знаем свободы цену.

Своими телами строим стену от врагов

Нашу Великую стену!

Великую китайскую стену.

Вставай, брат! Не спи, вставай!

Все вместе спасём родной край!

Пусть везде грохочет, как гром роковой,

Наш девиз и наш клич боевой:

Вставай! Вставай! Вперёд! В бой!

Нас миллионы, для нас нет преград.

Мы вместе - единое сердце!

Вперёд через выстрелы ружей врага!

В бою всегда легче согреться.

Вперёд! Вперёд! Вперёд в бой!

Добавлю ссылки на звуковые файлы, записи гимна КНР в свободном доступе

http://www.china.org.cn/e-changshi/china.mp3 (1-я часть - инструментальный оркестр, 2-я часть - хор)

Ficheru_《中华人民共和国国歌》官方录音版本(管弦乐合唱版).wav - Wikipedia.html

非常感謝您花時間閱讀這篇文章。謝謝。

(Большое спасибо, что уделили свое время этому посту и дочитали его до конца. Благодарю вас )

Источники:

https://www.gov.cn/guoqing/guoge/

https://globhistory.org/ru/article/kitay/istoriya_gosudarstv...

https://kpfu.ru/imoiv/nauchno-issledovatelskaya-rabota/nauch...

https://cheesecakeschool.ru/media/culture/transformaciya-nac...

https://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_Китая

https://cheesecakeschool.ru/media/culture/transformaciya-nac...

https://ru.ruwiki.ru/wiki/Герб_Китая

gov.cn

https://english.www.gov.cn/

Китай — великое древнее государство, возникшее задолго до нашей эры. Оно внесло огромный вклад в материальную и духовную культуру человечества. Сейчас это одно из самых больших государств мира, протянувшееся в центральной и восточной частях Азии с востока на запад на 5,7 тыс. км, а с севера на юг — на 3,7 тыс. км. Границы проходят как по высокогорным территориям, так и в межгорных долинах. Границы с РФ и Монголией на большом протяжении имеют равнинный характер. Чрезвычайно выгодно приморское положение страны. Незамерзающие моря открывают широкий выход в Тихий океан и огромные возможности для развития внешних экономических связей.

Официальное название — Китайская Народная Республика (КНР).

Столица — Пекин (с 1949 г).

Крупнейшие города: Гонконг, Шанхай, Гуанчжоу, Чунцин, Харбин, Шэньчжэнь, Чэнду, Тяньцзинь, Нанкин, Чанчунь

Географическое положение: в восточной части Евразийского материка.

Имеет сухопутную границу с 14 странами: Российская Федерация, Корейская Народно-Демократическая Республика, Монголия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Афганистан, Пакистан, Индия, Непал, Бутан, Мьянма, Лаос и Вьетнам.

Одна из ведущих космических держав мира, обладает ядерным оружием и крупнейшей в мире армией по численности военнослужащих. Является постоянным членом Совета безопасности ООН с 1971 г.

Государственный язык — китайский (северокитайский, в Китае носит название путунхуа).

По площади территории ( 9 598 962 км²) занимает третье место в мире, после РФ и Канады.

Занимает второе место в мире (после Индии) по численности населения 1 415 662 504* чел., большинство — этнические китайцы (самоназвание — хань)

*данные на 13:00 19 августа 2025 с сайта https://www.worldometers.info/ru/население-мира/китай-население/#google_vignette

Крупнейший мировой экспортёр и один из главных мировых рынков сбыта.

По данным Всемирного банка, Главного таможенного управления КНР, сайта

ru.theglobaleconomy.com и авторитетной немецкой компании Statista доля экспорта Китая на мировом рынке составляла:

В 2020 году - около 15 % мирового экспорта товаров.

в 2021 - нет достоверных данных ( около 14 %)

в 2022 году - примерно 14,7 %

в 2023 году - около 11,9 %.

в 2024 году - около 14,3 %

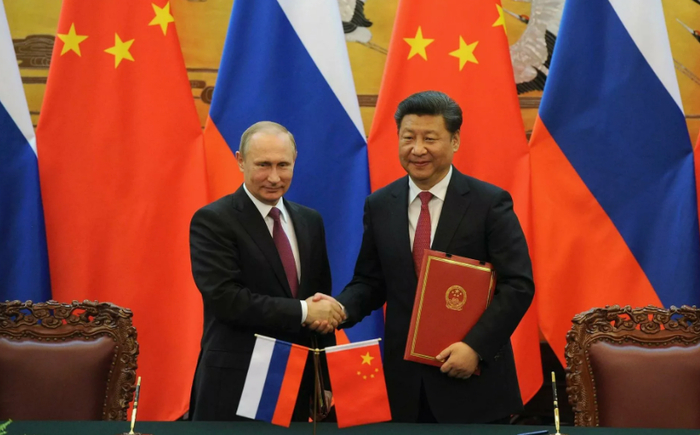

Китай - главный торгово-экономический партнёр РФ.

Россия входит в топ-5 торгово-экономических партнёров КНР (regnum.ru)

С 2014 года Китай шесть раз возглавлял мировой рейтинг Nature Index, и еще четыре раза занимал второе место.

Nature Index Global — рейтинг публикационной активности научных организаций, который показывает, какой вклад в развитие мировой науки вносят конкретные учреждения и целые страны. Рейтинг выпускается ежегодно (начиная с 2014 г)

В рейтинге Глобального инновационного индекса КНР регулярно занимает места в начале второго десятка.

Национальный домен КНР в сети интернет: .CN

Большое спасибо за то, что дочитали до конца.

В следующем посте - про государственные символы КНР

Бонус для самых любознательных )

Использовал много справочной информации и фотографий из сети интернет.

Поэтому тег #моё не ставлю.

Всем пока, до новых встреч на просторах Пикабы )

Это символ Инь-Ян, один из самых популярных элементов дальневосточной философии, обозначающий первоначальное разделение двух противоположных свойств.

Этот символ стал настолько популярен, что присутствует даже на флаге целого государства- Республики Корея.

Его наличие там должно говорить о глубоких традициях конфуцианства, буддизма и даосизма, исторически укоренённых в корейском обществе. Однако именно применительно к Корее он обретает, на мой взгляд, новый, даже ироничный смысл. Ведь уже без малого сто лет сам этот полуостров разделён на две половины, словно метафорически противоречивые "черное" и "белое".

Более того. кажется, что и по смыслу это подходит - есть Республика Корея (самоназвание - Тэханмингук), ориентированная на "западную" модель жизни с высокими технологиями, союзом с США, парламентским правлением и большими экономическими достижениями. А есть Корейская Народно-демократическая Республика (самоназвание - Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук), очень закрытое и специфичное государство, в общем и целом непосредственно наследующее риторике стран советского блока.

Вот же они - инь и ян в самом буквальном смысле! Непонятное, изолированное и обросшее жуткими историями образование против открытой очень развитой на фоне подавляющей части мира страны. Факты частично подтверждают такое мнение, и оно распространено.

Но тут очень много всяких "но". Мне видится, что две Кореи - Чосон и Хангук - действительно являются философскими противоположностями, но в куда более мрачном и извращённом смысле, чем можно подумать изначально. А для того, чтобы раскрыть это тему, лучше всего обратиться к истории этих территорий и особенностям их становления и существования.

Вернее, с праотцов, которых на Корейском полуострове было достаточно. Согласно мифу, первым корейским государством был Кочосон, основанный сыном небесного бога Тангуном, спустившимся с сакрального вулкана Пэктусан в 2333 году до нашей эры (по нашему летоисчислению). Он женился на медведице, ставшей прекрасной женщиной, и правил более тысячи лет.

История интересная и даже для кого-то нетривиальная, но к реальности никакого отношения не имеющая. На самом деле, четыре-пять тысяч лет назад на Корейском полуострове только происходил переход к полноценному земледелию. А осязаемый Кочосон появился как союз племён в IV веке до нашей эры, и тоже не был государством.

Миф о Тангуне же является частью того влияния, что и сформирует корейскую идентичность, то есть китайского влияния. Во II веке до нашей эры кочосонские племена будут разбиты империей Хань, которая частично завоюет север полуострова и запустит здесь действительно серьёзные процессы.

Через китайскую модель местные элиты и построят свои царства, отражением чего, в числе очень многого другого, является и заимствование шаблона легенды о правителе-основателе, жившем очень давно. В Китае - желтый император (Хуан-ди), а в Корее его побратим со схожей сутью. Аналогичный миф был взят и переработан под себя японцами.

В первую очередь, этот факт говорит о сильном ориентире на Китай. С первых веков нашей эры на Корейском полуострове будут появляться образования, которые последовательно переймут устройство крупного соседа, начиная от архитектуры и титулов правителей, и заканчивая социальной структурой.

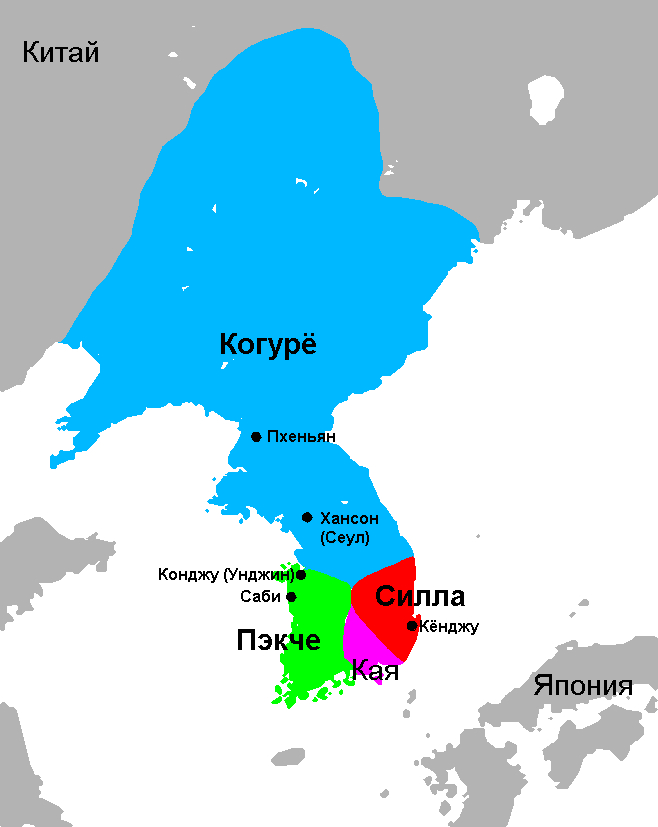

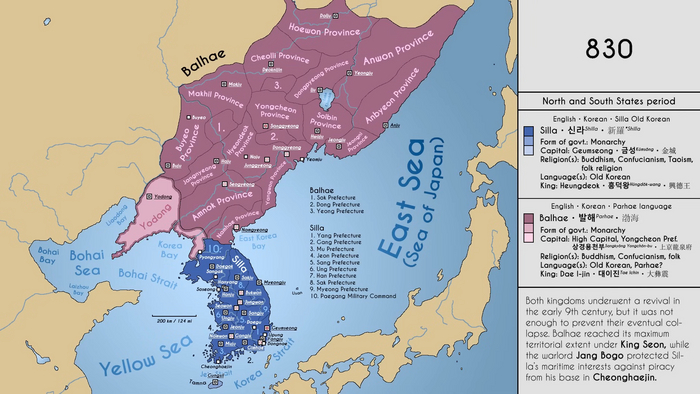

Вот они- Когурё, Пэкче и Силла (и пара более мелких), затем - только Силла с 660х и по 935 год, потом - Корё (935-1392).

От последнего и происходит внешнее название "Корея", потому что только в ту эпоху, через морских путешественников и Монгольскую империю, в Европе и на Ближнем Востоке хоть что-то узнали про эту страну. Хотя самоназвание, конечно, совсем другое - либо "Чосон" (древнейшее и легендарное), либо "Хангук/Тэхан" от "Тэханмингук", происходящее от трёх союзов племён полуострова (Самхан), которые в своё время станут основой для царств Коргурё, Силла и Пэкче.

В любом случае, на этой территории постепенно образуется построенная на китайской модели общность, глубоко воспринявшая конфуцианское устройство как свою основу.

Хотя тут тоже не без нюансов. Так, при Корё был популярен буддизм, а вот сменившее его государство Чосон (1392-1897 года) полностью и безоговорочно приняло неоконфуцианство с его патриархальностью, жёсткой социальной иерархией, культом стабильности и мощнейшей властной вертикалью.

При этом Чосон, как, впрочем, и его предшественники, являлся одной из самых развитых и цивилизованных стран своего времени. Даже китайские интеллектуалы эпох Сун (X-XIII века) и Мин (XIV-XVII века) признавали своих маленьких соседей близкими к себе и не варварами. Корея и Поднебесная империя были в хороших отношениях и являлись историческими вассалом и сюзереном, что неудивительно.

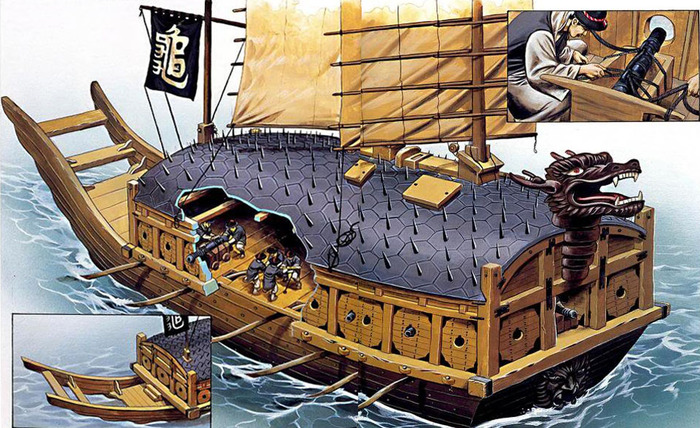

Поэтому, как и китайцы, корейцы отличились в изобретательстве и культуре. Примечательно, что первое подобие броненосца (корабль-черепаха) и первая реактивная система залпового огня (хвачха) были разработаны именно в Чосоне в XV-XVI столетиях

Вот и они. Корабли-черепахи и хвачхи успешно использовались во время отражения корейцами японского вторжения 1592-1598 годов

А это примеры живописи и архитектуры Чосона, похожих на китайские

Но, как очевидно, Восточная Азия - это не Западная Европа, и высочайший уровень государственности, культуры и технологий, которым они обладали, не вылился в Просвещение, промышленную революцию, рационализм и тому подобное. Неоконфуцианская идеология работала иначе, и общества региона были консервативными, строго иерархичными и весьма изолированными.

Им не было нужды плавать за океаны и выжимать максимум из имеющихся скудных ресурсов, как англичанам, голландцам и португальцам. Не было конкуренции на всех уровнях. Тут жили совершенно другими ценностями, для европейца Нового времени абсолютно архаичными и чужеродными.

И неизвестно, сколько бы Чосон, как и его родичи по цивилизационной сфере, прожил бы так, если бы не западное вмешательство XIX столетия. Оно унизило Китай Опиумными войнами, изменило Японию, сделав её на некоторое время яростным фанатом всего европейского, и привело к тотальному поражению Кореи на политической арене.

Как выяснилось, традиции и порядок, работавшие много-много веков, потеряли свою актуальность с приходом сломавших традиционное общество держав. Но власти Кореи долго отрицали это. В частности, принц-регент Ли Ха Ын, де-факто правивший страной последние десятилетия XIX века, пытался продолжить изоляционизм, но его усилия оказались тщетны - вестернизорованные японцы силой открыли Чосон во время войны с Китаем 1894-95 годов.

Сын Тэвонгуна, король Коджон, и его жена королева Мин, соперничали с ним за власть, а последняя даже пыталась спасти страну от Японии и упадка, взяв её под крыло Российской империи. Но ничего не вышло - хоть в 1890-х и 1900-х годах действительно имели место некие реформы, а Коджон даже провозгласил себя "императором", а своё государство - "империей".

Это всё была ширма - в новую эпоху Чосон стал откровенным "неудачником", нищим и слабым на фоне соседей и важных игроков того времени.

Выбор стоял лишь между формами подчинения - либо России, либо Японии. Корея уже была обречена, и в 1905 году, после мира между Петербургом и Токио в Портсмуте, стала японским протекторатом, а с 1910-го просто имперской колонией, лишённой всякого подобия независимости.

После этого были попытки японизации (корейцам даже меняли имена с родных на "правильные") и уничтожения древней идентичности, которые были спорными с точки зрения успеха.

Зато, несмотря на дискриминацию корейской культуры и ассимиляцию, именно при японцах тут была построена некая промышленность (на севере полуострова, в горах с полезными ископаемыми), сильно повысилась продолжительность жизни и её качество.

Корея как часть Японской империи. Другая картинка - дом генерал-губернатора Кореи

В общем, были интересные моменты, пусть ныне все корейцы и считают этот период однозначным злом (что логично, никакое развитие не может перечеркнуть попытку уничтожения культуры народа, тем более, что оно было нужно Японии не ради блага для всех, а из соображений получения средств для экспансии). Но потом наступил август 1945 года, а именно - 6, 8 и 9 его числа, когда амбициям Токио через советские армии и американские новейшие бомбы пришёл конец.

А затем - разгром в Маньчжурии и 2 сентября 1945-го, завершившее войну в Азии. Только вот Корея как была никому неинтересна, так и осталась. После упадка и колониальной эры она являлась стопроцентной периферией, с которой СССР и США плохо понимали, что делать.

С одной стороны, вроде как было местное правительство в изгнании, и по идее корейцы сами должны были решить свою судьбу, однако это было невыгодно ни одной из сторон. Дело в том, что изначально война с Японией предполагалась более долгой, и Корейский полуостров должен был быть взят с серьёзным боем. Север - зона советских операций, юг- американских.

Но враг сдался куда быстрее, и зоны операции стали просто зонами оккупации. Ну а там пошла Фултонская речь и прочее, что привело к нежеланию уступать свою половину, ведь неизвестно, какой бы направленности стала единая страна. А так - создали два альтернативных правительства, просоветское ("коммунистическое") и "либеральное"(антилевое-авторитарное), и все вроде довольны.

На самом деле нет - недовольны оказались сами корейцы, мнения которых никто всю дорогу не спрашивал, ибо зачем. Итог - ужасная и кровавая корейская война 1950-53 годов с участием "солдат ООН" (де-факто американских) и бойцов товарища Мао с поддержкой авиации и логистики СССР.

Вот один из фейерверков этого конфликта (бомбардировка американцами прибрежного города Вонсан на востоке полуострова). Он унёс более двух миллионов жизней, включая мирных корейцев всех возрастов

А уже у неё итог - жестокое крещение новой реальности, в которой утвердились Чосон (и временно оккупированный бандитами южный Чосон) и Хангук (и временно оккупированная бандитами северная Хан).

С чего он начинался? Ну, товарищ Сталин и КПК (компартия Китая) давно привечали лояльно настроенных к ним партизан Кореи. Те, в свою очередь, нуждались в помощи старших товарищей по причине слабости партизанского движения в японской Корее. Настолько слабого, что оно большую часть времени существовало вовсе и на не родном полуострове, а в Маньчжурии, огромной, холодной и полной обширных гор и таёжных массивов.

Там и воевал молодой партизан Ким Сон Чжу, сын простого сельского учителя из деревни близ Пхеньяна. Его силы были весьма скромны и действовали в связке с китайскими отрядами против японцев и коллаборационистов государства Маньчжоу-го до 1941 года, пока противник не заставил их бежать за реку Амур, под советское крыло.

Ким Сон Чжу проживал под Хабаровском, где был командиром батальона, состоявшего преимущественно из корейцев. Он одно время совершал вылазки на Родину и в Манчжурию, затем активно участвовал в учениях, а с 1944 - в подготовке гипотетической десантной операции китайских и корейских бойцов для ослабления японской обороны в известных регионах.

Параллельно молодой человек налаживал личную жизнь - укреплял свой брак с партизанкой Ким Чен Сук и завёл сына, которого по распространённой тогда в СССР практике назвали Юрием Ирсеновичем Кимом.

Советское командование предполагало, что Ким Сон Чжу, или по одному из псевдонимов - Ким Ир Сен, как командир крупнейшего просоветского корейского формирования, станет основной помощью для победы над японцами на полуострове, но всё вышло куда проще - никакие десанты не понадобились, а островной враг был разбит менее чем за месяц. Батальон Ким Ир Сена так и не принял участия ни в одном из боёв Маньчжурской операции.

Там не менее, после занятия севера Кореи СССР, именно он и его люди были отправлены туда как будущие руководители. Как и в Восточной Европе, Москва тут тщательно следила за установлением правильного для неё строя, тем более, что американцы на юге уже вызвали бывалое корейское правительство в изгнании и его важную фигуру - старого политика-"либерала" Ли Сын Мана.

Поэтому Сталин тоже готовил создание нужной Кореи. А её лидером наметили Ким Ир Сена. Летом 1946 года была создана Трудовая партия Кореи, которая стала единственной политической силой в советской зоне контроля.

Это кадр с первого съезда ТПК 28 августа 1946-го. В центре - Ким Ир Сен, а рядом с его портретом устроился портрет главного благодетеля.

Ну а дальше развитие событий понятно - в сентябре 1948 года как ответ на создание Республики Корея Ли Сын Маном и прочими достойными господами, засевшими в Сеуле, с одобрения большого начальства была провозглашена Корейская народно-демократическая республика, которая сразу показала некоторый суверенитет, что неожиданно. Ким Ир Сен настойчиво предлагал Сталину и Мао помочь ему в походе на юг, чего долго не удавалось, а когда удалось, то закончилось плачевно.

Если не считать, что разрушения и смерть немалой части граждан коснулись КНДР не в 1940-х, а чуть позже, то она в целом прошла путь, похожий на путь всех государств восточного блока - восстановление разрушений, укрепление власти Трудовой партии после войны, переход к плановой экономике, индустриализация и коллективизация (даже с собственным небольшим голодом), установление жесткой однопартийной системы, и копирование СССР.

Это становится очевидным при взгляде на эстетику КНДР - те же плакаты, создание копий Останкинской телебашни и московского метро, перенятый стиль памятников, городской застройки, и так далее.

Ну и конечно же, имело место заимствование идеологической риторики об империалистах, революции, социализме и вот о таком вот прочем. Ну и чем это так уж выделяется на фоне прочих народных и демократических? А много чем.

Есть вещи, в которых Чосон был ближе, например, к Албании, в которой некоторые практики СССР были доведены до более абсурдного предела (как воинствующий атеизм). Ким Ир Сен же совершил ещё более гениальный ход - он запретил колхозникам иметь любое подсобное хозяйство, на что не решился даже Сталин. Полная коллективизация, иными словами. Но это ещё ладно, это отнюдь не самое главное в КНДР, хоть и взыграет много после.

А чтобы выявить главное, надо посмотреть на то, как здесь развивалась власть самого лидера, то есть Ким Ир Сена. Изначально он был, по большому счёту, достаточно скромным, хоть и героическим, партизаном и командиром, и первые годы своего правления страной просто шёл в фарватере политики СССР, подражая ему. Однако чем дальше в лес будущее, тем толще бывшие партизаны.

Сперва Трудовая партия была подчищена от оппозиции, что понятно, но уже задаёт тон, а потом - война с ненавистным Хангуком и США, действительно очень страшная и травматичная для молодой республики. Полное разрушение всех городов и смерть десятой части населения - это не шутки.

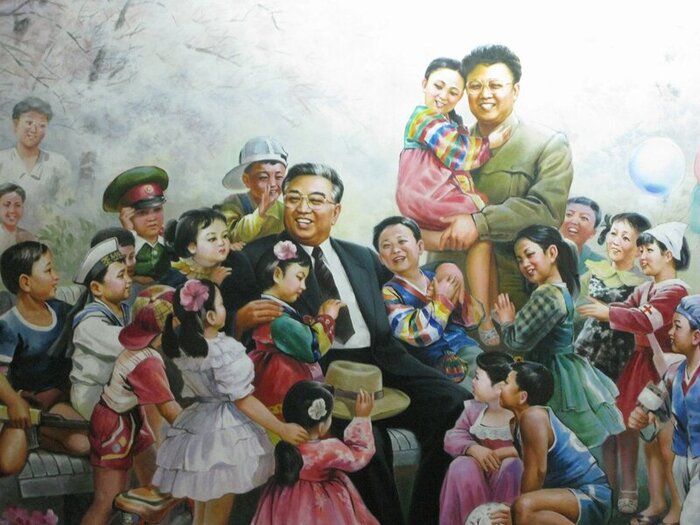

И на этом фоне начинаются странности. Самая главная - это быстрое развитие культа личности Ким Ир Сена, которому не потребовалось много времени для роста от зародыша в ранних пятидесятых до сложнейшей системы уже к семидесятым. Сам руководитель и его сын, тот самый Юра Ким (ставший Ким Чен Иром только в начале 60-х) превратились для людей Чосона во что-то вроде богов, сакральных фигур, которых следует обожать за сам факт их хождения по этой грешной земле.

Нигде, кроме Кореи, культ личности по условно "сталинской" схеме не оказался настолько мощным и всеобъемлющим. Ни Чаушеску в Румынии (хоть он и "Гений Карпат"), ни Ходжа в Албании, ни Тито в Югославии, ни сам Иосиф Джугашвили, ни даже Мао Цзэдун не стали объектами столь масштабного и укоренившегося в обществе поклонения.

Со временем изображения отца и сына стали в Чосоне аналогом христианской иконографии и обзавелись даже канонами написания.

Логично, что и похоронены оба товарища в пафосном семейном мавзолее - большом Кымсусанском дворце Солнца на северо-востоке Пхеньяна

А ключевой момент - пусть в других странах (не только просоветских) и были культы личности, они к настоящему моменту уже давно мертвы, или (как в Китае) стали формальностью для легитимации текущей власти. Но не в КНДР - тут до сих пор цветёт и пахнет этот шаблон середины прошлого столетия в наиболее близком к оригиналу виде.

Ведь в близком же? Полагаю, есть люди, которые по своим соображениям и в самом деле считают Северную Корею советской и социалистической страной. Это может быть от крайне антикоммунистических взглядов, для которых она - только "дитё кровавого Сталина" или наоборот, от идеализации советского устройства и ностальгии.

Однако к реальности оба таких мнения относятся слабо. Правда есть и всегда была в том, что Чосон и в самом деле взял эстетику, экономическое устройство и идеологическую оболочку от освободившего его СССР. А как иначе легализовать свою власть на арене Холодной войны?

Только внешность - это одно, и она далеко не всегда отражает содержание. Здесь надо бы вернуться к началу текста, где я кратко описывал традиционную Корею - "мини-Китай", оплот неокунфуцианства и традиционализма. В ней веками цементировалось общество, склонное к суровой иерархии, сакрализации власти, стремлению к стабильности и полной независимости от внешнего мира.

Нам, как представителям несколько другой цивилизационной общности, сложно понять, насколько это всё безумно важно для Восточной Азии. И может даже показаться, что технологические достижения Европы должны были поколебать эти устои. Но так не случилось, и КНДР тут - первый пример.

Да, она приняла советские нарративы, методы и достижения, но не применила их к основе социума, и, что важнее всего, к самому восприятию власти и порядка. Ким Ир Сен начал создавать то, что ему и его предкам было привычно - патриархальную монархию во главе с отцом-правителем (отсюда обилие плакатов вождя с детьми), где превыше всего стоит не социализм и революция, а обособленность, уважение к вышестоящим и сохранение своего образа жизни любой ценой.

Это объясняет, почему советская доктрина была Ким Ир Сеном быстро заменена на идеологию Чучхе - опору на собственные силы, которая причудливо смешала форму марксизма-ленинизма с изоляционизмом и корейским национализмом. Тут травма от разрушительной войны наложилась на традиции и привела к такому вот скрещиванию. Позднее отсюда же выйдет политика Сонгун - армия на первом месте.

Также, важный момент заключается в переписывании истории при Ким Ир Сене с целью подчеркнуть самодостаточность Родины. Достаточно скоро, вопреки первым речам вождя о великой помощи СССР, выяснилось, что партизаны-то были многочисленны и всегда действовали по всей Корее, и лидер командовал не батальоном, а аж целой армией, и ей же освободил страну от Японии. Да и позже, во время борьбы с буржуинами, помощь Москвы с Пекином была, но была далеко не решающей на фоне успехов Народной армии.

Несправедливо будет обвинять корейцев в полном замалчивании - памятники советским воинам там стоят и за ними ухаживают, но акцента на их роли (которая была ключевой в 1945-ом и важной в 1950-1953) совсем не делается.

Проще говоря, Ким Ир Сен проводил политику, ясно направленную на идеологическую и (по возможности) экономическую и политическую автономию, и это напрямую отсылает к курсу стран Восточной Азии XV-XIX веков.

Исходя из сказанного, неудивительно, что народ без каких-либо проблем принял Ким Чен Ира как будущего главу государства и потом тоже начал его вовсю сакрализовать.

Так двое мужчин стали Великим Вождём (затем - Вечным Президентом) и Дорогим Генералом( который никогда ни с кем не воевал правда, но это мелочь, да и суть титула не в этом).

Хотя урождённый Юрий, я не сомневаюсь, был талантлив, кино снимал, например. Про него также ходило много легенд, например про то, что он умел "телепортироваться" (речь идёт о древней даосской практике "сокращения дистанции", которую приписывали Генералу.)

А "народно-демократическая республика" превратилась в самую настоящую централизованную монархию, очень напоминающую старый Чосон своим образом существования. Весь её фундамент - это корейские традиции.

Чтобы доказать это окончательно, вспомню о вулкане Пэктусан, который, согласно мифу, был местом, с которого сошёл на землю сын бога неба Тангун, основавший Чосон. Он является реальным местом, и ныне почитается в КНДР как священная гора и точка рождения Ким Чен Ира (так как их официальная историография отрицает нахождение партизан под Хабаровском и указывает на Пэктусан как на место лагеря, где и был рождён тот, кого никогда, само собой, не звали Юрием Ирсеновичем).

Всё та же локация, первоначально, видимо, почитаемая предками корейцев подобно Олимпу древними греками, то есть как недоступное простому смертному по причине высоты место обитания высших сил, теперь имеет "второе дыхание" как связанное с новой правящей династией. И пусть это всё - чистый миф, он важен именно как отражение традиций и наследия пращуров, что очень в духе как Кореи, так и региона вообще.

Понятно, что такое странное государство - конфуцианская монархия в обёртке сталинского СССР - в наши дни будет неизбежно привлекать внимание, и совсем не в положительном ключе. Полный отрыв от ценностей, привычных доминирующей ныне западной цивилизации, и сама закрытая политика Чосона порождают тонны мифов и способствуют демонизации этой страны.

Ведь ей до сих пор руководят Кимы. На фото - нынешний великий лидер Чен Ын и его будущая смена - дочь Чжу Э

Объективно - это очень авторитарное, милитаристское и относительно бедное общество, которое сложно принять как идеал. Думаю, обязательная работа на госзаводах, эпизоды недоедания в некоторых сельских районах, официальная кастовая система (сонбун), армейская служба в десять лет и многочисленные ограничения на передвижение даже внутри страны, восторг вызовут мало у кого.

Однако, не всё там так ужасно, как кажется. Поскольку КНДР наследует образцу восточноазиатской монархии, в ней всегда сохранялось почитание порядка, науки и образования. К тому же, никакой угрозы миру, вопреки спекуляциям заинтересованных лиц и СМИ о ядерной программе, она и в самом деле не несёт, а нацелена на большую или меньшую изоляцию (для чего в том числе мощнейшее вооружение и создала).

Так вот выглядит Пхеньян и (на последнем фото) - провинциальный город Чхонджин. Конечно, мягко говоря, бедненько, особенно вне столицы, но ничего откровенно катастрофического.

Это современные солдаты Корейской Народной Армии. Вопреки расхожему мнению, как раз Вооружённые силы в Чосоне вполне развиваются и не застряли в прошлом веке, даром что на них уходит огромная часть ВВП.

Это делает Северную Корею не примером для подражания, но очень интересным гибридом, реликтом одновременно двух эпох - старины Азии и Холодной войны. В этом её ценность в мире. Хотя нет сомнений, что эта же уникальность стоила ей массы бед - от голода 90-х (вызван прекращением советско-китайской помощи, а усугублён упомянутым запретом на подсобные крестьянские хозяйства), до большой отсталости по многим областям и весьма тяжёлого положения в геополитических игрищах.

Конечно, и там уже отошли от чистой плановой экономики, появились рынки и теневые предприниматели - тончжу ("хозяева денег"), и даже разрешили не носить на одежде значки с изображениями Вечного Президента и Дорогого Генерала. Либерализация коснулась и этого заповедного края. Но всё же, Северная Корея по-прежнему остаётся примером очень и очень своеобразного и оттого во многом неприятного по нынешней мерке государства.

Источники:

Автор карты: Edward Stanford.

Название: "Java China Japan Lyn".

Издательство: "Edward Stanford Ltd.".

Размер листа: 180 x 83 см.

Скачать подробную карту (10 254 x 13 468 px)