Русские моряки на краю Первой мировой. Гибель "Жемчуга"

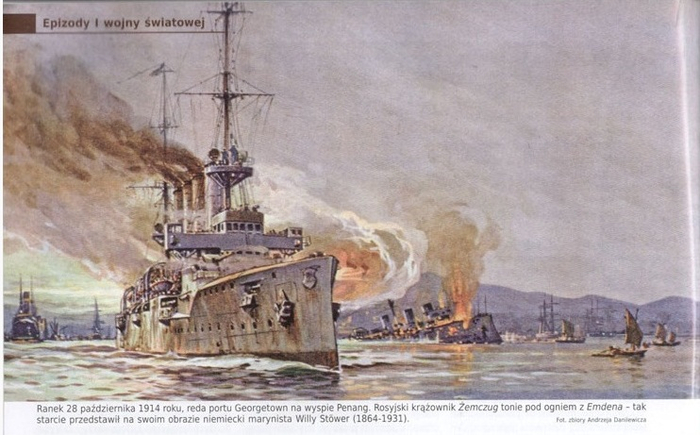

15 (28) октября 1914 г., у берегов Малайзии, очень далекой от основных фронтов Первой мировой войны и, тем не менее, ставшей свидетельницей одного из ее морских сражений, во время дерзкого набега германского рейдера "Эмден" на бухту Пенанг ПОГИБ КРЕЙСЕР 2-го ранга "ЖЕМЧУГ" Российского императорского флота.

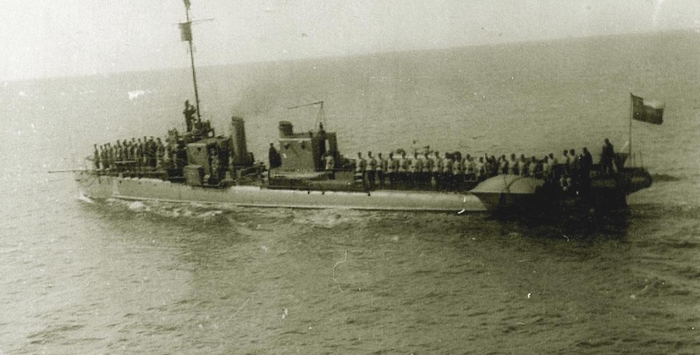

Боевой российский бронепалубный крейсер, вырвавшийся из огня Цусимского сражения с отрядом крейсеров адмирала Энквиста, флагман Сибирской флотилии (1911), встретил врага беспечно дремавшим на якоре на рейде Пенанга, с неподготовленной к бою артиллерией, с угашенными котлами и... без командира на борту! И погиб.

О несчастном сражении 28 октября 1914 г. в бухте Пенанг написано достаточно, чтобы еще раз подробно останавливаться на предыстории этих событиях. Поэтому перейдем непосредственно к представлению участников этой морской драмы.

Бухта Пенанга, острова у северо-западного побережья п-ва Малакка, находившаяся тогда во владении Британской империи, важный торговый порт в Малаккском проливе.

"И в таком раю они друг-друга снарядами фаршировали!" - написал один из современных авторов, рассказывая об этом сражении... Кстати, у него очень толковый рассказ в жанре военно-исторического фарса ;)

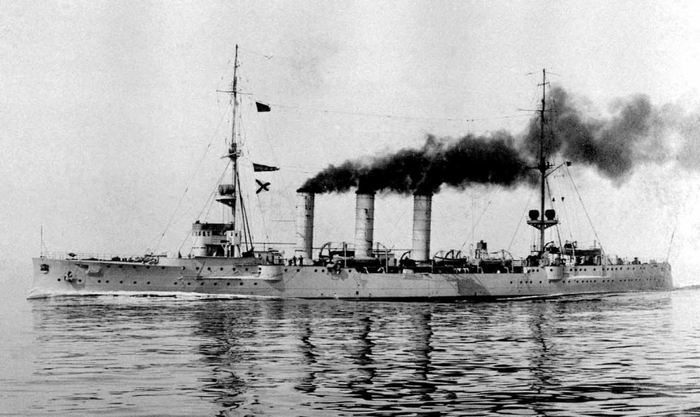

Германский бронепалубный крейсер "Эмден" (SMS "Emden"), самый, пожалуй, знаменитый из плеяды корсаров Первой мировой, с августа 1914 г. "наводивший шорох" на британское судоходство в Индийском заливе.

Десять 105-мм и пять 52-мм орудий, два торпедных аппарата (именно они и нанесут "Жемчугу" смертельный удар), броня от 20-30-мм (палуба) до 100-мм (боевая рубка), максимальная скорость до 24 узлов.

За время своего крейсерства "Эмден" затопил или захватил 23 торговых судна (преимущественно британских, но 4 августа 1914 г. ему попался и пароход российского Добровольного флота "Рязань"), однако никто из экипажей и пассажиров при этом не пострадал, все они принимались на борт "с вещами" и при первой возможности отпускались на свободу со встреченными нейтральными судами.

Однако корабль - это просто машина, пусть даже очень совершенная и чертовски красивая.

Благородство - человеческая черта.

Командира "Эмдена" корветтен-капитана Карла Фридриха Макса фон Мюллера британцы действительно называли "благородным (gentelmanry) врагом". Правда, уже побежденного и сидящего в плену, а до этого предпочитали величать просто "проклятым пиратом".

Несколько необычное фото для командира крейсера - с невестой и пережившими войну боевыми товарищами по "Эмдену" в 1920 г. За три года до смерти - считается, фон Мюллера доконала подцепленная в плену малярия...

Наверное, на самом деле он был и жесткий командир, и карьерист (вообще характерные для германского офицерского корпуса черты), но при этом смелый талантливый моряк, не лишенный некоторой человечности.

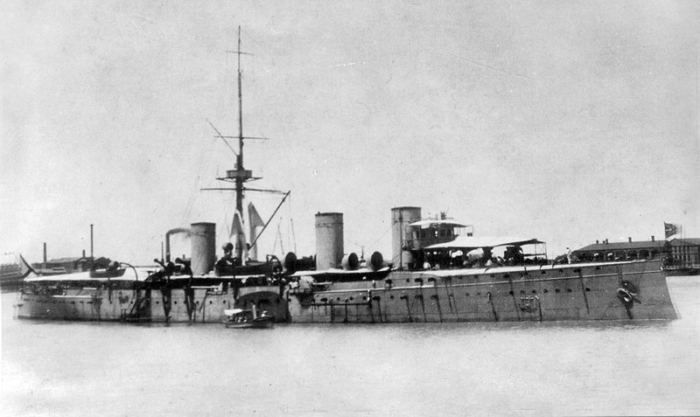

Крейсер 2-го ранга "Жемчуг" Российского императорского флота был уже представлен... Главный калибр: восемь мощных 120-мм орудий (в равном бою да при точной стрельбе - "кердык" немцу!), девять стволов вспомогательного калибра, три торпедных аппарата. Бронирование слабовато: 30-50 мм.

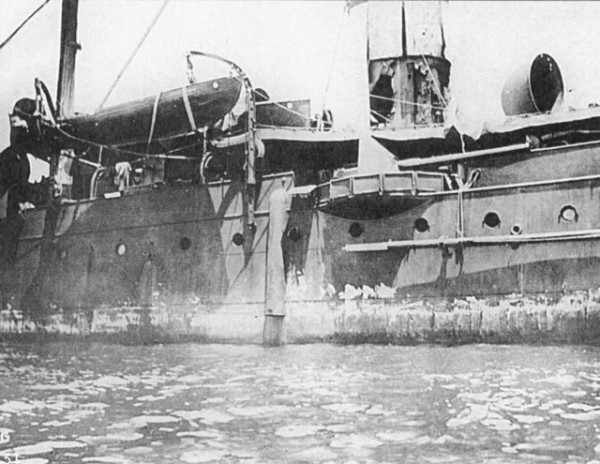

С началом войны совместно с крейсером "Аскольд" вошел в состав союзнической эскадры британского адмирала Т.Джеррама для охраны судоходства Антанты. Есть версия, что здесь "Жемчуг" заснят после патрулирования в сентябре 1914 г. в Сингапуре, откуда и вышел в свой последний поход - в Пенанг.

Кстати, про "Эмден" "под русским флагом" - гг. петроградские журналисты явно перегибают палку. Германский крейсер вел бой под своим собственным.

А вот четвертая фальшивая труба, сделавшая его похожим на британские крейсера класса "Ярмут" и обманувшая бдительность французской брандвахты на входе в Пенанг действительно была - военные моряки всех стран мастера на такие "обманки".

"Жемчуг", как это не досадно признать, погиб по своей беспечности.

Вот что рассказывал артиллерист крейсера лейтенант Ю.Рыбалтовский, кстати, если не герой этого боя, то по крайней мере признанный смельчак, так что щадить свое самолюбие ему незачем:

«Обстановка была полу-мирная. Вражеский австро-германский флот скрывался далеко в Европе в своих базах. Тихоокеанская немецкая эскадра пробивалась на родину и находилась где-то у берегов Ю.Америки. Единственной угрозой был крейсер “Эмден”, блуждавший где-то в водах Индийского океана, но по сведениям английской контрразведки он находился, во всяком случае, не ближе тысячи миль от Пенанга».

Да и сам Пенанг, шумный богатый порт у живописной бухты, заполненной торговыми судами, производил впечатление совершенно мирного города. Маяки, входные и створные огни приветливо светились, здания не были затемнены, "купцы" стояли освещенными, с включенными якорными огнями.

Впоследствии в британской прессе раздавались голоса, что, не подготовив Пенанг к войне в угоду интересам торгового судоходства, колониальная администрация сама проложила в него смертоносный курс "Эмдена".

Изумительное спокойствие демонстрировало и британское военно-морское командование.

Командир "Жемчуга" капитан 2-го ранга И.А.Черкасов запросил у британского адмирала Джеррама разрешения на переборку машин и щелочение котлов, износившихся после долгого плавания - и получил его!

А что, стоянка же совершенно безопасна!

Она и воспринималась экипажем российского крейсера как отдых после утомительных и безрезультатных патрулирований в поисках неуловимого "немца".

Котлы (кроме одного) были угашены, и "Жемчуг" остался фактически без хода и без нормального энергоснабжения, а ведь именно электричество приводило в действие корабельные помпы и подавало из элеваторов снаряды!

Но сваливать всю вину на британцев нельзя. Не только потому, что офицер связи Royal Navy на "Жемчуге" лейтенант Моунд "все уши прожужжал и изрядно надоел" офицерам крейсера (и местному штабу гарнизона) с постоянными предупреждениями: "Пенанг в таком виде - потенциальная ловушка, не расслабляйтесь!"

Но и еще по одной важнейшей причине: человек, отвечающий за боеготовность и безопасность боевого корабля, отвечающий за все на борту, где он "царь, бог и воинский начальник" - это его командир!

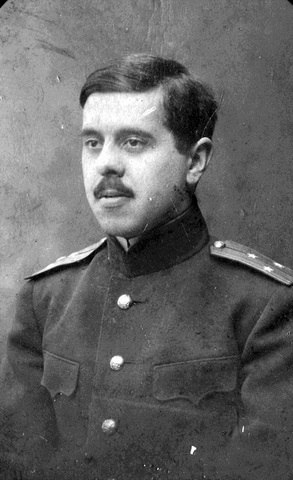

Позвольте представить - капитан 2-го ранга барон И.А.Черкасов:

Приятное открытое лице, несколько мягкое, быть может.

Наверняка считался неплохим командиром. Был храбр и умел отвечать за свои поступки - мы это еще увидим.

Но "кавторанга" в ту роковую ночь на 28 октября увел с борта непреодолимый "человеческий фактор" - он любил свою жену! Супруга командира за тридевять морей, презрев угрозу германского рейдерства, прибыла в Пенанг и ждала его на берегу, в отеле. Жаль, не удалось найти фотографий этой женщины, которой, наверное, казалось, что она свершает подвиг любви. А получилось по старой морской пословице: "Баба на флоте - к несчастью!"

Спускалась душная ночь с 27 на 28 октября 1914 г.

Командир передал "бразды правления" старшему офицеру капитан-лейтенанту Н.Кулибину, вскочил в катер и полетел на крыльях любви - прямо в страстные объятия супруги.

Старпом немного позавидовал, приказал на всякий случай зарядить два орудия, направленных в сторону внешнего рейда (грамотно, но мало), поднять к ним на палубу по пять зарядов (просто мало!), выкурил на мостике папироску и пошел спать.

На "Жемчуге" сыграли отбой.

Утомленные работой матросы, позевывая, забирались на пробковые матрасы в своих койках-гамаках и задавали могучего храпака. Со спокойной совестью тружеников и воинов, честно закончивших день забот, хорошо спится. Уж они-то точно не несут ни малой доли вины!

Вахтенный офицер, молодой мичман Сипайло, всматривался в блиставший мирными огнями сумрак южной ночи и, наверное, вспоминал кого-то, мечтал о чем-то... Жить ему оставалось до утра.

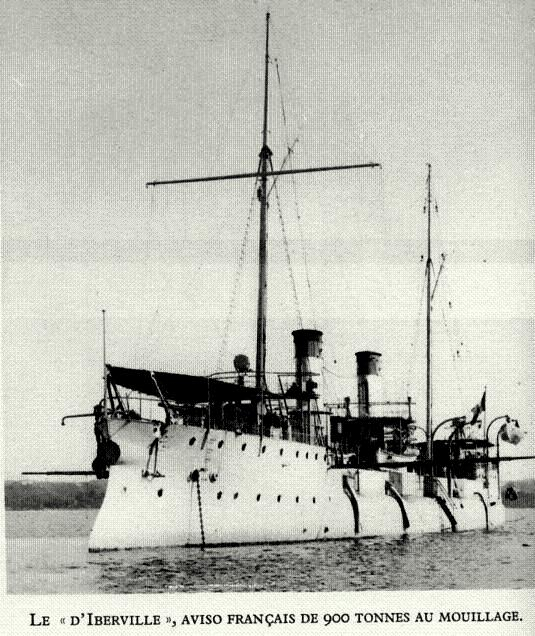

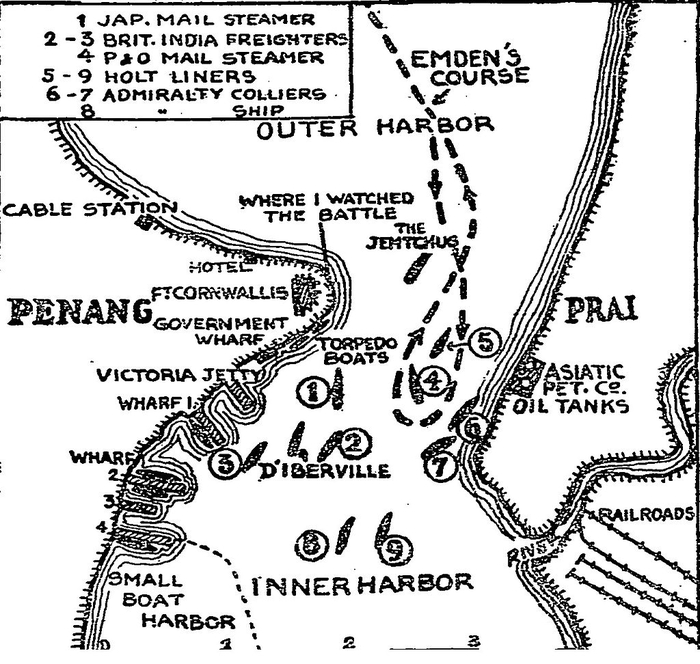

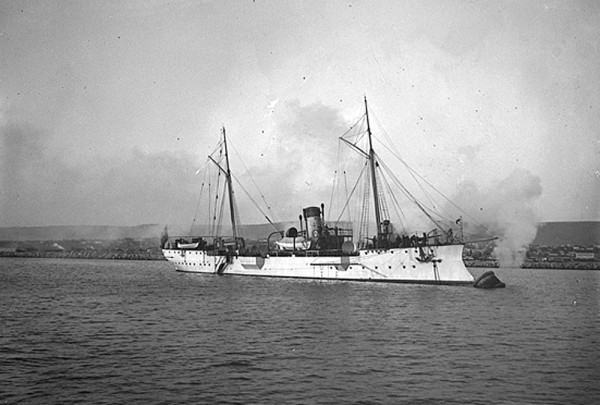

В Пенанге стоял отряд союзных французских кораблей. На внутреннем рейде на якорях находились авизо "Д'Ибервилль" (aviso-torpilleur D'Iberville), корабль немолодой (1893 г.) и не очень мощный (одно 100-мм орудие и шесть торпедных труб, остальная артиллерия - 65-47 мм), к тому же тоже щелочевавший котлы, а также миноносец "Фронда".

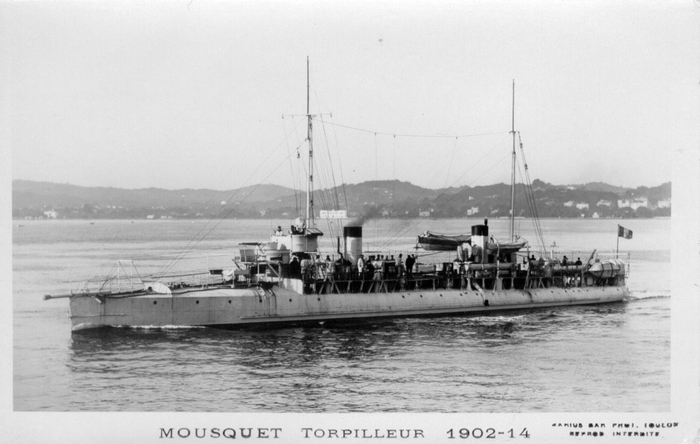

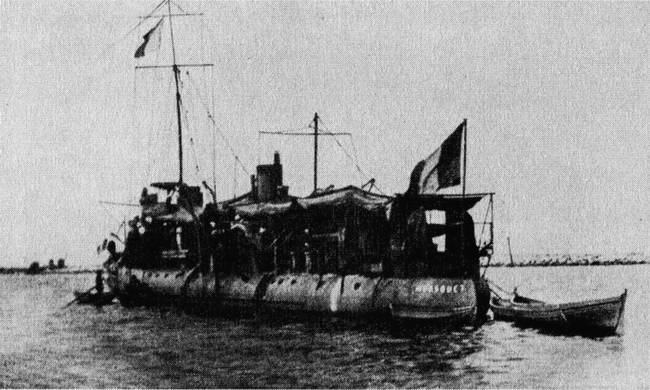

Брандвахту у входа в залив в ту ночь несли два эскадренных миноносца (contre-torpilleur) класса "Аркебуз" - геройски погибший "Мушкет" (Mousquet) и не догнавший "немца" "Пистолет" (Pistolet).

На каждом по два торпедных аппарата, по одному 65-мм и по шесть 47-мм орудий. Скорость (их главное оружие после торпед) - 30 узлов.

Командир "Мушкета" lieutenant de vaisseau (аналог капитан-лейтенанта в Российском флоте) Félix Alexandre Jules Théroinne, честно погибший в этом бою, но командовавший небезупречно

Дальнейший ход событий слишком хорошо известен, чтобы еще раз пересказывать подробно, как "Эмден", принятый за британский крейсер, в предрассветных сумерках 28 октября вошел в спящую бухту, даже не будучи вызван брандвахтой.

Как он с "пистолетной" дистанции в 5 кабельтовых (около 900 метров) поразил русский крейсер торпедой и накрыл артиллерийским огнем...

Каким страшным было пробуждение матросов среди грохота, пламени и смерти...

Как офицеры метались, пытаясь что-то сделать (а что они могли сделать на фактически выведенном из строя еще до боя корабле?!)...

Как не нашли ключей от артиллерийских погребов и ломали двери топорами...

Как механик наощупь в кромешной тьме выводил людей из заливаемого водой машинного отделения, а раненых несли на руках...

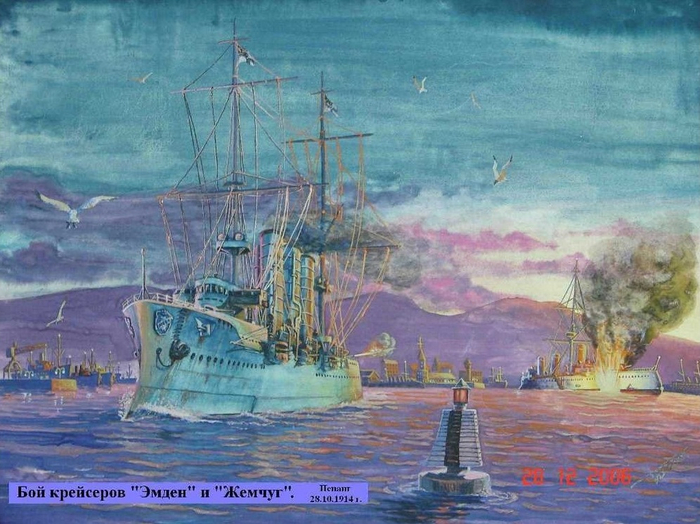

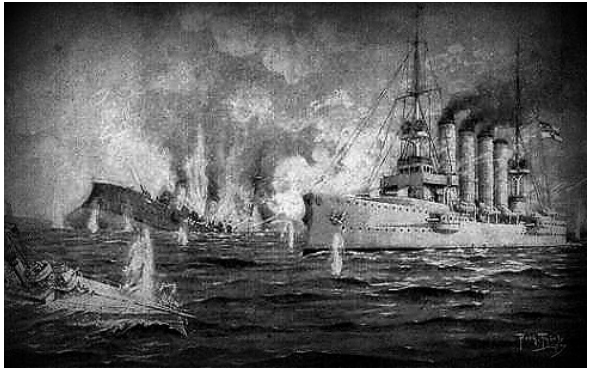

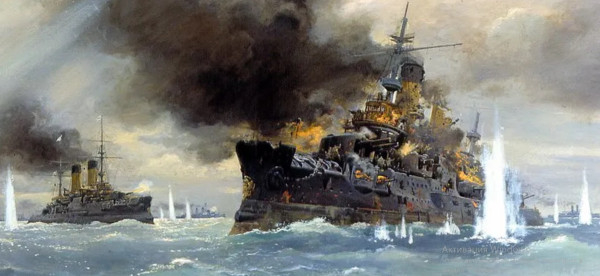

Так увидели гибель "Жемчуга" в бою с "Эмденом" разные художники-маринисты:

С большей или меньшей степенью патетики, но и так видно: "Эмден" стреляет, а "Жемчуг" тонет...

Впрочем, "Жемчуг" тоже стрелял. Артиллерист крейсера лейтенант Рыбалтовский, выскочив на палубу тяжело поврежденного корабля, понял, что организовать централизованное управление артиллерийским огнем уже не удастся. Среди хаоса и паники он сделал единственное, что еще мог: сам встал к орудию - одному из двух изготовленных к бою. Ему удалось произвести, по разным данным, шесть или семь выстрелов.

Из второго орудия выстрелил вахтенный офицер мичман Сипайло, но сразу после этого был убит.

Рыбалтовский, между прочим, утверждал, что добился двух попаданий в "Эмден". В вахтенном журнале германского крейсера и очевидцами этот факт, увы, не подтвержден.

Однако разгромить британские торговые суда, стоявшие на рейде, "Эмдену" так и не удалось. Взбудораженный канонадой, на всех порах в бухту мчался исправлять свой "косяк" храбрый миноносец "Мушкет", и немецкий рейдер был вынужден повернуть обратно, навстречу новому бою.

А "купцов" остались увлеченно громить со своих якорных стоянок французские авизо и миноносец, открывшие по ним огонь, приняв в утреннем тумане за атакующего неприятеля.

Впрочем, когда ошибка выяснилась, французские моряки не очень-то переживали: ведь им предоставилась удачная возможность безнаказанно пострелять по ненавистным "ростбифам"!

"Вы нам за Жанну д'Арк и Ватерлоо ответите, гады!!"

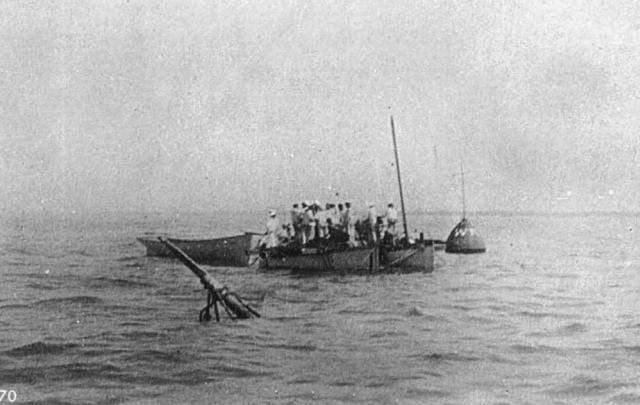

На обратном пути "Эмден" всадил в умирающий "Жемчуг" еще одну торпеду. После этого на русском крейсере произошел взрыв артиллерийских погребов, "желтое пламя и обломки взметнулись выше мачты" (вспоминали очевидцы), несчастный "Жемчуг" разломился надвое и быстро затонул. Уцелевшие члены экипажа спасались, кто как мог, и помогали, кто кому мог...

Верхушка мачты "Жемчуга" осталась видна на водой... В шлюпках - пережившие гибель корабля русские моряки, прощаются со своим крейсером

Из команды погибли 86 человек, 250, включая 112 раненых, были спасены.

Среди убитых и утонувших был только один офицер - молодой храбрый мичман Сипайло, среди раненых - трое.

Гибель "Жемчуга" - один из редких в истории Российского императорского флота случаев боевой потери корабля, при которой погибло множество нижних чинов, а подавляющее большинство офицеров остались в живых. Что бы ни было известно о сословных проблемах взаимоотношений между чинами в дореволюционном русском флоте, и офицеры-дворяне, и офицеры-разночинцы (каковых, впрочем, до Первой мировой было немного) считали бесчестьем не разделить судьбу своих матросов.

Французский миноносец "Мушкет" сражался храбро, но недолго.

У его командира был реальный шанс поразить "Эмден", если бы он сразу вышел в торпедную атаку. Но француз принял врага за союзника (опять роковой обман из-за четвертой фальшивой трубы!), начал обходить - и попал под сосредоточенный огонь рейдера.

Первым же попаданием был смертельно ранен командир "Мушкета", а потом 105-мм орудия немцев быстро отправили маленького "француза" на дно.

Германская пропагандистская картинка на ту же тему (там еще и "Жемчуг" тонет на заднем плане, для значительности)

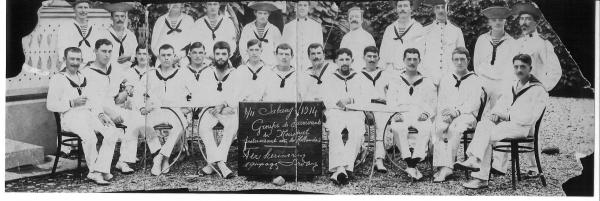

В бою погибли 30 французских моряков, в т.ч. все офицеры, кроме одного. 36 выживших были приняты на борт "Эмденом". Там трое из них скончались от ран, а остальных "тевтонский рыцарь" фон Мюллер счел возможным 30 октября отпустить с "пощаженным" британским пароходом "Ньюборн". Предварительно заставив их подписать отказ от дальнейшего участия в боевых действиях, за что по возвращению из плена французские моряки получили серьезные служебные неприятности.

Французский миноносец "Пистолет", появившийся в районе боя, когда все было кончено, начал преследовать уходящий "Эмден", но вскоре отстал из-за неисправности машин.

Возможно, к счастью для себя.

Российский императорский флот провел тщательное расследование гибели "Жемчуга". С заключением следственной комиссии можно познакомиться ниже текста этого материала.

Командир и старпом крейсера, несомненно несущие огромную степень вины за трагедию, однако и сами - жертвы безжалостных обстоятельств войны, не могли избежать ответственности.

Их наказание в конечном итоге оказалось суровым, но дающим шанс сохранить честь и вернуть чин: разжалование в рядовые и отправка на фронт.

"Дальнейшая судьба разжалованных морских офицеров сложилась следующим образом. Матрос 2-й статьи Иван Черкасов воевал на Кавказском фронте в составе озерной флотилии, был награжден солдатским Георгиевским крестом и в апреле 1917 года восстановлен в чине капитана 2 ранга. Скончался он во Франции в марте 1942 года. Матрос Николай Кулибин воевал в ударном батальоне особой морской бригады на Двинском участке Северо-Западного фронта. В ходе боев, руководя подвижным пулеметным расчетом, Кулибин неоднократно отличился – получил звание унтер-офицера и был награжден солдатскими Георгиевскими крестами 4 и 3 степеней. За проявленные отличия, в сентябре 1916 г. по ходатайству командующего Балтийским флотом перед Императором Кулибину были возвращены все его прежние боевые награды, он был восстановлен в прежнем чине, а вскоре – произведен в капитаны 2-го ранга. Скончался Кулибин летом 1918 года от последствий тяжелого ранения, полученного в революционные дни в феврале 1917 года, когда в него несколько раз выстрелил взбунтовавшийся матрос." (Из статьи: "Застигнутый врасплох", http://http//ruskline.ru/history/2014/10/30/zastignutyj_vrasploh/)

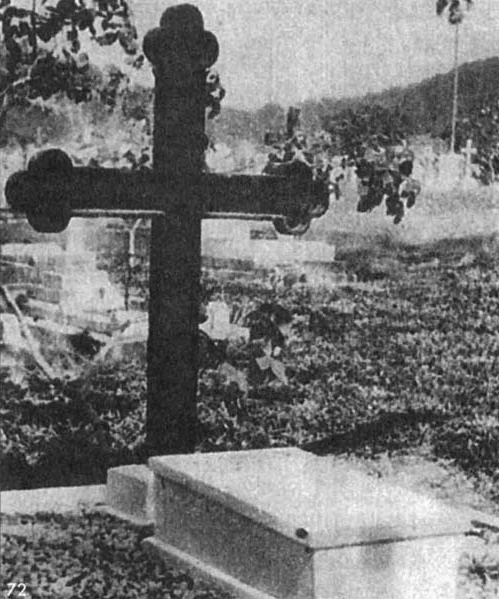

Погибшие моряки с крейсера "Жемчуг", тела которых отдало море, упокоились в братской могиле на христианском кладбище Пенанга. Экипаж русского вспомогательного крейсера "Орел", проводившего водолазные работы на месте затопления "Жемчуга", в 1915 г. установил там скромный и суровый памятник: чугунный крест.

На протяжении столетия он тщательно реставрировался прибывавшими в Пенанг нашими соотечественниками, в том числе - советскими военными моряками.

Стоит и поныне:

Неподалеку от него находится могила французского офицера с "Мушкета", погибшего в том же бою.

Союзники и в смерти...

Что же касается "Эмдена", то набег на Пенанг стал фактически последним аккордом его пиратских приключений.

9 ноября 1014 г. у острова Дирекция Кокосовых островов он был настигнут и после ожесточенного боя уничтожен австралийским крейсером "Сидней" (HMAS "Sydney").

________________________________________________________________________Михаил Кожемякин

Гибель крейсера «Жемчуг» (из материалов следственной комиссии).

Гибель крейсера «Жемчуг» от торпед крейсера «Эмден» в ночь с 14 на 15 октября на рейде Пенанга.

Крейсер «Жемчуг», находившийся вместе с крейсером «Аскольд» к началу войны в составе морских сил Дальнего Востока во Владивостоке, ввиду недостатка у союзников крейсерских сил для защиты торговли и борьбы с немецкими крейсерами, был включен в состав английской эскадры, охранявшей северо-восточную часть Индийского океана и район Зондского архипелага, где в этот период оперировал германский крейсер «Эмден».

За период с середины августа по 13 октября крейсер «Жемчуг» выполнил ряд поручений по конвоированию военных транспортов и торговых судов и по осмотру различных районов и групп островов архипелага в поисках крейсера «Эмден» и его угольщиков.

Вернувшись 13 (26) октября 1914 года в Пенанг из своего последнего похода к Никобарским и Андамским островам, «Жемчуг» получил разрешение произвести переборку механизмов и чистку котлов, Несмотря на то, что Пенанг являлся незащищенной якорной стоянкой, где все меры охранения сводились к высылке в море для дозора одного миноносца, командир «Жемчуга» капитан 2 ранга барон Черкасов, вопреки предупреждениям местных портовых властей, не нашел нужным обеспечить корабль необходимыми мероприятиями по повышению бдительности и усилению его боеготовности на случай нападения противника.

Считая, что при появлении последнего он будет своевременно предупрежден местным командованием, командир крейсера, ссылаясь на нездоровье, съехал на берег в гостиницу, оставив корабль на старшего офицера и не обеспечив на крейсере боевой готовности в условиях стоянки на незащищенном рейде.

Съезд командира на берег создал на корабле представление, что стоянка в Пенанге является периодом отдыха после походов, и это не замедлило сказаться на всем режиме наружной службы корабля, его боеготовности и бдительности. Положение крейсера на рейде кормой ко входу из-за отсутствия шпринга не позволяло в любой момент открыть огонь по входу всем бортом, служба неслась «по-якорному», и хотя орудия, обращенные к выходу, были «на всякий случай» заряжены, но личный состав их не находился в полной готовности. При этом корабль стоял ночью с якорными огнями. На «Жемчуге» велось щелочение котлов, и все котлы, кроме трех, были вскрыты, чтобы с раннего утра приступить к чистке трубок.

В момент подхода «Эмдена» с вахты было доложено старшему офицеру о трехтрубном, а затем вторично о четырехтрубном крейсере, что и вызвало его желание посмотреть лично и проверить идущий корабль. Он встал и начал одеваться, чтобы выйти на верхнюю палубу, как вдруг послышались орудийные залпы. Все остальные офицеры находились в каютах.

Взрывом торпеды с «Эмдена» были затоплены: кормовая машина, 6-я кочегарка, кормовые патронные погреба, разрушен лазарет и командирская каюта. Проходя мимо «Жемчуга», «Эмден» стрелял залпами по шкафуту, после чего сосредоточил огонь по носовой части.

Развернувшись, неприятельский крейсер выпустил вторую торпеду, попавшую в носовой отсек «Жемчуга». От взрыва торпеды взорвался носовой патронный погреб. Одним из залпов был сбит вельбот № 2, выведено из действия 6-е орудие и заклинено 4-е. После взрыва погреба на полубаке было уничтожено баковое орудие, а кормовое осело и не могло вращаться. На палубе находилось много убитых и раненых. Взрывом и снарядами перебило паровые трубы, водоотливные средства не действовали и электрическое освещение погасло. С момента начала атаки личным составом овладела паника, усугублявшаяся растерянностью командного состава. Когда старший офицер вышел на верхнюю палубу, он увидел дым и пар у кормового элеватора, идущие из люка. Опасаясь взрыва погребов, он приказал их затопить. Необходимо отметить, что, даже осознав происходящее, старший офицер не отдал приказание играть боевую тревогу, и, оставаясь свидетелем событий, ходил по верхней палубе, отдавая ряд не имевших значения распоряжений.

Инициатива открытия погребов для подачи снарядов к орудиям принадлежала одному из матросов, обратившемуся к старшему офицеру за ключами. Последний отправился в каюту, но ключей на обычном месте не оказалось, так как каюта была разрушена. После бесплодных поисков их на палубе, он приказал ломать замки погребов. В дальнейшем, выйдя снова наверх, старший офицер находился на шканцах, когда раздался взрыв второй торпеды в носовой части. Крейсер вздрогнул, и весь бак был засыпан осколками. «Жемчуг» стал садиться носом и валиться на правый борт.

Попытки офицера-ревизора достать снаряды для отражения атаки закончились неудачей, потому что погреба были заперты, а взломать замки не удалось.

Войдя в кают-компанию, наполненную удушливыми газами, ревизор начал искать предметы для взлома замков и выбрал шток от вентилятора. Позже, находясь на верхней палубе, он пытался освободить одну из пушек от висящего на ней вельбота, как вдруг послышался оглушительный взрыв. Пламя характерного желтого цвета, какое бывает при горении бездымного пороха, взвилось выше клотика мачты. Это был взрыв носового погреба. Всевозможные осколки посыпались на палубу. Видевшие эту картину утверждали, что крен корабля в это время был не менее 15 градусов, причем он быстро увеличивался, так что личному составу пришлось держаться, чтобы стоять на палубе; корма сильно поднималась. Вода начала заливать верхнюю палубу, людей смывало волной, а крейсер захлестывало все больше и больше. После взрыва старший инженер-механик, выбежав из каюты, бросился в машинное отделение. Он приказал зажечь масляное освещение, так как электричество погасло, и внизу было совершенно темно. Вспомнив, что все котлы открыты для чистки, он решил, что ему незачем идти в машину.

В это время ему доложили, что дежурная 3-я кочегарка уже затоплена. Ища пробоину, он шел навстречу бегущей воде и пробрался в развороченную командирскую каюту, где вода стояла по колено. Место поступления воды находилось в командирской спальне. Проверив, не остались ли люди в машинном отделение, и убедившись, что все они вышли, инженер-механик направился к левому трапу. В это время корма сильно поднялась с креном на правый борт. Ввиду погружения корабля старший инженер-механик прыгнул с палубы в воду. Отплыв от корабля и оглянувшись, увидел, что от крейсера видна над водой лишь одна мачта.

Разбуженный взрывом младший инженер-механик, не одеваясь, выскочил из каюты, чтобы бежать в машину. Однако, сообразив, что проникновение в машину бесцельно, так как она не прогрета и хода дать не может, он решил спуститься в кочегарку, чтобы развести пары. Спустившись в темноте в кочегарное отделение, он почувствовал под ногами воду. Оказалось, что шахту уже залило водой. Спустившись затем в другую кочегарку, он обнаружил и в ней воду. Люди, находившиеся там, были частью ранены, остальные, охваченные паникой, бесцельно бегали, не предпринимая каких-либо мер борьбы за живучесть корабля и собственного спасения.

Через несколько минут в помещении почувствовался глухой удар, крейсер содрогнулся. И вода в отделении сразу стала прибывать, так что уровень ее быстро повысился почти до колен. Крейсер сильно накренился. Видя неизбежность гибели корабля, младший инженер-механик разрешил личному составу, находившемуся в кочегарке, подниматься наверх. Выскочив на верхнюю палубу и взглянув за борт, он увидел, что вода уже вливается в иллюминаторы кают-компании. Крейсер быстро пошел ко дну с креном около 40 градусов, образовав большой водоворот. Вахтенный начальник, давая показания по вопросу гибели «Жемчуга», подтвердил, что корабль к отражению атаки готов не был. На верхнюю палубу было вынесено всего около — 12 снарядов; заряженными были орудия № 1 и № 6, однако огня из них открыть не успели. Штурман «Жемчуга», находясь уже на верхней палубе и увидев проходящий «Эмден», решил открыть по нему артиллерийский огонь, но пушка была заклинена, а замок ее был открыт. Офицер бросился к кранцу, где должны были находиться снаряды первых выстрелов, но их там не оказалось.

Вскоре он услышал ответную стрельбу «Жемчуга», но из других орудий. Артиллерийский офицер, выбежавший на верхнюю палубу, считал, что «управлять огнем на столь малой дистанции было излишне, обстановка же требовала немедленного открытия огня». Он открыл огонь из кормового орудия, успев дать только 3 выстрела. Когда «Эмден» развернулся и проходил обратным галсом, артиллерийский офицер дал еще 3-4 выстрела, но в этот момент произошел второй взрыв, корабль подпрыгнул и начал валиться на правый борт.

Весь эпизод длился не более 4-5 минут. Минный офицер, выбежав на шкафут, направился к полубаку, чтобы проникнуть в отделение торпедных аппаратов и приготовить вынутые из аппаратов, торпеды, но это ему не удалось, так как оттуда шел черный густой дым и огонь, вырвавшийся из входного люка и носового элеватора. Проход оказался заваленным грудой каких-то обломков. Желая выяснить по переговорным трубам, что успела сделать прислуга аппаратов, он взобрался на полубак, но в это время «Эмден» дал залп по полубаку. Одним из обломков его ударило в бедро, и он упал на палубу.

Следствием было установлено, что из-за отсутствия ключей от погребов их пытались вскрыть топором. В это время в помещение подачи сквозь дыры переборок из кормовой машины уже вливалась вода, которая быстро заполнила помещение, так что людям пришлось выйти, задраив дверь. Когда замок у погреба был открыт, оттуда успели подать лишь два патрона. К этому времени положение «Жемчуга» было настолько критическим, что на верхней палубе уже слышались крики: «Спасайся, кто может!»

Погибли: 1 офицер и 81 человек команды. Ранены: 3 офицера и 112 человек команды. Всего вышло из строя 55,63 процента экипажа. По прибытии в Россию, командир корабля и старший офицер были преданы суду, приговорившему их к разжалованию в матросы".

(Цитируется по книге К.П.Пузыревского «Повреждения кораблей от подводных взрывов и борьба за живучесть».Л.-М., 1938 г.)

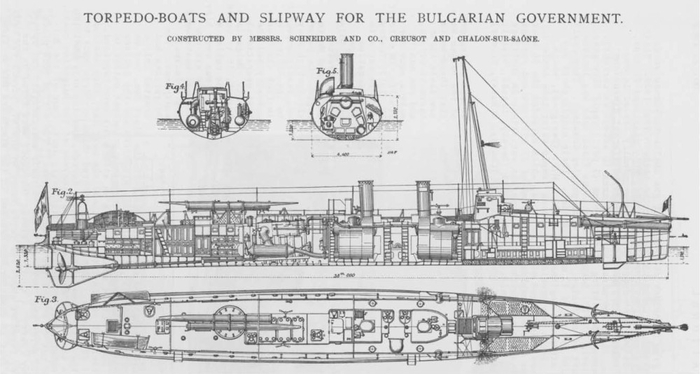

Миноносец Болгарского флота "Дръзки", корабль-музей (окончание)

Начало: ЗДЕСЬ. Извинения ув. читателям Лиги за два поста подряд.

В 1934 г. Болгария в рамках восстановления своих ВМС Болгария изыскала средства модернизировать "Дръзкого" и его уцелевших братцев. Все четыре миноносца получили - к немалой радости служивших на них моряков - кормовые надстройки под камбуз (готовить еду стало возможно в любую погоду) и медные цистерны для хранения пресной воды (ранее были опреснители, быстро переделанные матросами-умельцами в самогонные аппараты).

Перед и в начале Второй мировой вооружение солидно усилили: были установлены по два 37-мм полуавтомата "Рейнметалл", по два не новых, но надежных пулемета "Максим" и столько же знаменитых "машингеверов" MG34, а корма переоборудована для сброса глубинных бомб. Обновили также навигационное и дальномерное оборудование. Получились вполне подходящие для прибрежной службы сторожевики-охотники. Однако по меркам Второй мировой войны, в которую право-монархическое правительство Болгарии снова влезло на стороне Германии, на сей раз нацистской, болгарские миноносцы морально устарели. Поначалу были кое-какие безуспешные противолодочные операции против советского подплава, действовавшего у берегов Болгарии, но со временем эти ветераны все больше превращались во второстепенные вспомогательные корабли флота (их место "в рядах" заняли поставленные немцами "шнельботы").

15 октября 1942 г. "Дръзки" под командой призванного из запаса лейтенанта Тремола Иванова выполнял рутинную задачу - сопровождал торговый корабль из Кюстенджи в Варну. "Командир разрешил погрузить в каюту механика 84 кг взрывчатки для строительных работ, которые следовало доставить в Атию. Механик Валентин Карамаждраков загрузил ее, но пока "Дръзки" конвоировал грузовое судно в бурном море, часть взрывчатки высыпалась из пачек и рассыпалась по полу в каюте, именно она воспламенилась при уборке корабля в Варне. Сильный взрыв отбросил командира в воду, вахтенного офицера закинуло без ноги на 60 метров от пирса. Погибли семь человек. О мощности взрыва говорит тот факт, что сорванное 1,8-тонное кормовое орудие отлетело и пробило стену столовой, расположенной в 20 метрах от корабля" (И. Тодоров. Болгарските военни кораби, 1879-2002). Искалеченный "Дръзки" затонул у пристани.

Болгары не могли позволить гордости своего военного флота во время войны ржаветь на дне, и "Дръзки" был в авральном порядке поднят, оперативно/поспешно отремонтирован и даже возвращен в строй.

После вступления Красной Армии в Болгарию и свержения прогитлеровского режима антифашистскими силами страны 9 сентября 1944 г. корабли Болгарского флота временно перешли под контроль советских моряков-черноморцев. "Дръзки" был зачислен в Черноморский флот СССР 16 октября 1944 г. и прослужил там до 19 июля 1945 г. За это время он совершил переход в Одессу и использовался там в качестве брандвахтенного корабля.

По возвращении флоту Народной Республики Болгарии "Дръзки" вернулся в любимую Варну и еще несколько лет проработал в качестве буксировщика мишеней и плавучей котельной для тогдашнего флагмана ВМФ НРБ эсминца "Георги Димитров". Затем, совсем одряхлевший, был переведен на буксире в корабельный отстойник в Горна Оряховице и оставлен там в унылом посмертном сне.

Тогдашний командующий ВМФ НРБ контр-адмирал Бранимир Орманов, сын болгарских политэмигрантов в СССР, начинал службу на Краснознаменном Балтийском флоте и под болгарским флагом ходил только с 1946 г., однако и он пребывал под сильным влиянием "легенды "Дръзкого". "Это ржавое корыто - слава нашего флота", - сказал он однажды, проходя на адмиральском катере мимо кладбища кораблей. Адмирал принял решение восстановить "Дръзки" к 45-летию атаки миноносцев против крейсера "Хамидие" и передать его Военно-морскому музею в Варне.

К тому времени корпус "Дръзкого" и его внутренние отсеки находились в столь плачевном состоянии, что Бранимир Орманов отдал приказ: делать музейный миноносец на базе лучше всего сохранившегося из систершипов - "Строги". В итоге нынешний корабль-музей в Варне представляет собою своего рода коллективный памятник славно послужившим Болгарии шести миноносцам типа "Дръзки". Корпус у него от "Строгого", знаменитая пробитая труба, элементы ходовой рубки, одно 47-мм орудие и табличка с названием - собственно с "Дръзкого", торпедные аппараты - с "Летящего", есть артефакты и с других братьев.

К юбилею торпедной атаки первой Балканской войны немножко не успели, миноносец был открыт для посещения 21 ноября 1957 г.

Это действительно уникальный памятник военно-морской техники эпохи брони и пара. И памятник нескольким поколениям моряков маленькой балканской страны, бороздившим на нем волны синего Черного моря.

_____________________________________________Михаил Кожемякин, использованы стихи Николы Вапцарова и фотографии Федора Бельского.

Миноносец Болгарского флота "Дръзки", корабль-музей

Недавно показывал фотоэкскурсию по миноносцу Болгарского флота "Дръзки" (французской постройки 1904-07 гг., «Schneider & Co», годы службы: с 1908 по начало 1950-х), представленному в Военно-морском музее в Варне.

Дополняю ее некоторыми историческими фотоматериалами и новыми фотографиями корабля-музея (источник: https://dzen.ru/a/XYY_LJyURlr0upA2, фотограф: Федор Бельский).

Четверо из шести братьев-миноносцев Болгарского флота - “Дръзки”, “Смели”, “Строги” и “Храбри”. Бургас, период после Первой мировой войны (фото с ресурса www.lostbulgaria.com). Всем вшестером сфотографироваться им так и не удалось...

История этого ветерана военно-морской службы, активного участника Балканской и Первой мировой войн, заставшего Вторую мировую и некоторое время проходившего тогда под флагом советского ВМФ, а также пяти его братьев-близнецов (вернее, систершипов) - "Строги", "Храбри", "Смели", "Шумни", "Летящи" - достаточно подробно изложена в целом ряде публикаций. Любителям корабельной тематики она неплохо известна, для заинтересовавшихся - легко гуглится, как и ТТХ.

"Дръзки" в открытой экспозиции Военно-морского музея в Варне, густая листва захлестывает его корпус так же, как некогда волны Черного моря (я фоткал лет 10 назад).

Поэтому остановлюсь на исторической хронологии лишь иллюстративно, а подробнее - на некоторых занятных подробностях, а также обитаемости миноносцев типа "Дръзки", т.е. бытовых и технических условиях, в которых несли службу моряки из их экипажей.

К фото - Матросы на болгарских миноносцах, подобно их коллегам из Российского имп. флота, Royal Navy и многих других флотов того времени, спали в подвесных брезентовых койках. Но чаще - в казармах не берегу: военный флот Царства Болгария имел ярко выраженный характер береговой обороны, т.е. выходы в море нечасто продолжались дольше нескольких часов или нескольких суток.

Исторически сложилось, что Болгария не принадлежит к числу известных морских держав. В то же время болгары - хорошие моряки, ходившие в разные времена по разным морям под собственным и под иностранными флагами. Повоевать Болгарскому флоту также довелось, разумеется, в меру его скромных сил и возможностей.

Британское Адмиралтейство оперативно отреагировало в начале ХХ в. на заказ Болгарией миноносцев у "конкурирующей организации".

Самое известное сражение военных моряков Болгарии произошло в ходе первой Балканской войны. В ночь на 8 ноября 1912 г. миноносцы "Летящи" (командирский), "Смели", "Строги" и наш герой "Дръзки" вышли из Варны и атаковали у мыса Калиакра следовавший в Кюстендже турецкий конвой: 2 турецко-египетских судна с припасами под очень сильной охраной - бронепалубный крейсер "Хамидие" британской постройки и эскадренные миноносцы "Ядигар-и-Миллет" и "Нюмунэ-и-Хамийет" (по другим данным, эсминцев у турок было аж четыре, по этому поводу ясности нет не только у болгарских, но и у турецких историков). Болгарским дивизионом миноносцев (Минната дивизия - болг.) командовал капитан II ранга Димитр Добрев, в прошлом - участник Цусимского сражения на русском крейсере "Владимир Мономах", известный честолюбец и эпатажник, но знающий морской офицер. Турецким конвоем - Хюсеин Рауф-бей, считавшийся в Османском флоте одним из лучших (впоследствии соратник Мустафы Кемаля Ататюрка и премьер Турции в 1922-23 гг.).

"Отчетливый офицер" Рауф-бей сначала переиграл своего болгарского "визави", очень хотевшего прославиться. Турки заметили атаку, накрыли болгарских миноносников огнем, не пропустили их к транспортам, "Хамидие" удачно уклонился от торпедного залпа трех миноносцев... Но тут в чисто славянском стиле на сцену на всех парах героически выскочил отставший "Дръзки" под командой мичмана I-го ранга Георгия Купова и с пистолетной дистанции влепил турецкому крейсеру торпеду в носовую часть с правого борта на 2 метра под ватерлинией.

К фото - Отсек носового торпедного аппарата на миноносце "Дръзки" - запасная торпеда хранилась в подвесах. Здесь же, на рундуках для личных вещей команды, спали унтер-офицеры (подофицеры в болгарской терминологии): жестко, но хотя бы на ровной спине. Обратите внимание на батарею парового отопления отсека.

"Хамидие" получил большую пробоину (при ремонте маcтера проходили в нее, не нагибаясь), стремительно "нахлебался" забортной воды и начал "садиться носом". Погибли 8 моряков, раненых было от 24 до 32 чел. - османские офицеры всегда путались в подсчете нижних чинов, "хайвана", дословно - "скотины". Недостаточно обученный экипаж (общая беда вооруженных сил Оттоманской Порты) запаниковал, но хладнокровный Рауф-бей спас крейсер, приказав контрзатопить отсеки по левому борту.

Обычно забывается, что в сражении 8.11.1912 болгарские миноносцы выдержали артиллерийский бой с турецкими кораблями, интенсивно лупившими по ним из калибров от 150-мм (выпустили более полутора сотен снарядов), отстреливаясь из своих 47-мм пушечек "Шнайдер-Кане", по две на каждого.

"Главный калибр" болгарских миноносцев типа "Дръзки". Судя по отсутствию опознавательных полос на трубах корабля - фотография сделана до Первой мировой войны.

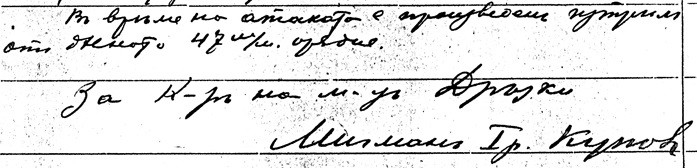

Запись из вахтенного журнала миноносца "Дръзки" об открытии артиллерийского огня, 8.11.1912. Занесена командиром миноносца Георгием Куповым.

Итог артиллерийской дуэли: "Дръзки" получил попадание 47-мм снарядом в дымовую трубу, ранен матрос-сигнальщик; "Смели" получил повреждения рулевого управления и сигнальных фонарей от близкого разрыва 150-мм снаряда, ранен подофицер-артиллерист. Помимо "боевых ран", "Дръзкий" и "Строги" на радостях от поражения противника "поцеловались" бортами и помяли друг другу обшивку. На турецком "Хамидие" с его 102-мм бронированием скосов и 37-мм броневой палубой зафиксировали только "удары по корпусу" от стрельбы легких болгарских орудий.

Пробоину от турецкого снаряда на трубе моряки "Дръзкого" сохраняли годами, как боевую реликвию. Ее украсили памятным знаком.

Участники атаки на "Хамидие" стали национальными героями сражающейся Болгарии. Их осыпал дождь наград и увенчали лавры всенародного восхищения, в героев-моряков влюблялись черноокие красавицы, а мальчишки с крестьянских дворов и из гимназических классов грезили попасть служить на флот (что в преимущественно сухопутных вооруженных силах было проблематично).

На волне громкой популярности командир Минного дивизиона Димитр Добрев превратился, согласно едкой характеристике своих подчиненных, в "постоянного триумфатора". Большинство из тех, кто дрался у мыса Калиакра в ночь на 8 ноября 1912 г., оценивали результаты атаки миноносцев совсем по другому. "Неудача с удачей" ("Спуканата работа със късмет" - болг.), - коротко охарактеризовал ее командир "Дръзкого" Георги Купов. Он был честным и ответственным офицером. С равной готовностью водил миноносец в патрулирование и роту морской пехоты на позиции, без ропота брался за неблагодарное руководство тыловой инфраструктурой и за хлопотную военно-преподавательскую работу, как неуемный "правдоруб" был арестован и при право-монархической реакции, и при коммунистах, а в конце жизни успел стать почетным шефом сторожевого корабля проекта 50 ВМФ Народной Республики Болгария, унаследовавшего имя миноносца его командирской молодости - "Дръзки". Такие моряки составляют цвет любого флота.

Георги Купов, командир миноносца "Дръзки" и самый результативный офицер Болгарского флота, в начале своего пути (с супругой Йорданкой) и на его закате.

Командирская каюта на миноносце "Дръзки". Оборудована мягким спальным местом и отделанными деревом шкафчиками. Отличается от второй офицерской каюты (ниже) наличием несгораемого ящика для хранения документов и корабельной кассы.

Дневное освещение - через иллюминаторы и световые люки в палубе, в темное время суток - электричество, видны светильник и проводка.

К фото - Крошечная кают-компания. Не привинченный к палубе стол - явно "наносной", сухопутный предмет мебели; представляю, как при качке он ездил от борта к борту. Диван - еще одно офицерское спальное место, если что. Офицеров в Болгарском флоте хватало, не хватало скорее вакансий. На миноносцах типа "Дръзкий" при "верхней планке" численности экипажа около 30 чел., служили не менее трех офицеров, так что на каждого по койке, сверхштатные - в очередь. Мест для отдыха нижних чинов в гамаках и на рундуках было достаточно при условии, что часть из них стояли на вахте. Впрочем, это обычное дело для миноносцев всех флотов в начале ХХ в.

В Первой мировой войне, в которую Болгария ввязалась в 1915 г. на стороне Центрального блока, ее противником на Черном море был мощный Черноморский флот Российской империи. В сравнении с ним небольшие болгарские морские силы просто не котировались. Как бы активно болгары не вели береговую оборону и операции вдоль побережья, и несмотря на то, что изредка удавалось даже чувствительно "покусать", например, потопив русский миноносец "Лейтенант Пущин" с большей частью экипажа (мины) или потрепав союзных Антанте румын, они оставались для российского флота мелким региональным фактором беспокойства.

Тем не менее, миноносец "Дръзки" в 1915-18 гг. отнюдь не застаивался на базе. Он устанавливал минные заграждения береговой обороны (в 1916 г. на болгарских миноносцах были смонтированы рельсы для постановки мин, зараз брали на борт по 6 шт.), ходил в патрули и в разведку вдоль болгарского и румынского побережья, выполнял задачи по поддержке и снабжению сухопутных войск на приморском фланге Румынского фронта. 11 сентября 1916 г. участвовал в спасении экипажа и оборудования со своего побратима/систершипа "Шумни", смертельно налетевшего на мину - самая крупная потеря Болгарского флота в войне. Еще один из семейства "Дръзкого", "Летящи", нелепо погиб уже после окончания боевых действий - 28 ноября 1918 г. "сел" на камни. Людей и вооружение также успели снять.

К фото - Моряки из экипажа "Дръзкого" в рабочем обмундировании (некоторые носят с ним общевойсковые фуражки с козырьками и солдатские сапоги), период Первой мировой. На фото хорошо видны две опознавательные полосы на трубе - отличие миноносца от его систершипов, и памятная дырка от турецкого снаряда с 1912 г. на ней же.

К фото - Камбуз миноносца, вынесенный на палубу и защищенный кожухом. Топился углем. Вероятно, чисто болгарская идея. На миноносцах начала ХХ в. подобные полукустарные доделки не были редкостью: стоит вспомнить хотя бы гальюны для нижних чинов в стиле "деревенский сортир" на русских миноносцах типа "Буйный" 2-й Тихоокеанской эскадры перед их походом к Цусиме...

После того, как потуги Царства Болгария вклиниться в большую политику в Первой мировой войне (без России и против России) обернулись в 1918 г. закономерной катастрофой и Нейиским мирным договором (по факту - капитуляцией), стране было запрещено иметь военный флот. "Дръзки" и его уцелевшие братья-миноносцы сначала занимались тралением мин в болгарских водах ("сами ставили - сами вытаскивайте!"), а в 1925 г. были переквалифицированы в патрульные корабли и со снятым торпедным вооружением поступили в ведение болгарской Морской полиции (Морската полицейска служба - болг.), с успехом подменявшей функции ВМС.

В те "странные годы" Болгарского флота на бывших миноносцах проходили практику курсанты Морского Машинного училища в Варне, под гражданским (поначалу) прикрытием готовившего морских офицеров технических специальностей. Среди развеселой курсантской братии 1930-31 гг. на "Дръзком" ходил известный болгарский поэт-модернист и пламенный коммунист Никола Вапцаров. Своему юношескому морскому опыту и незабываемому чувству товарищества в тесных отсеках "Дръзкого" он посвятил эти строки:

Помнишь ли - среди нагретой стали,

И машин с мазутным запахом густым

Мы о девах с Филиппин мечтали

И о ярких звездах Фамагусты?

(Пер. М.Кожемякин)

Курсант Никола Вапцаров (средний в первом ряду) с друзьями по Машинному училищу. В 1942 г. он будет расстрелян по приговору трибунала монархо-фашистского режима среди членов ЦК Болгарской Коммунистической партии...

Люки машинного и котельного отделений, где овладевали техникой Никола Вапцаров и его друзья. Кормовые торпедные аппараты в то время были сняты.

Кормовой резервный пост управления. Здесь курсанты отрабатывали навыки кораблевождения. Рядом - пост вахтенного с каркасом для брезентового навеса на случай непогоды.

______________________________________________________________М.Кожемякин, использованы стихи Николы Вапцарова и фотографии Федора Бельского.

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЮЩИМ ПОСТОМ. Извинения ув. читателям Лиги за два поста подряд.

Миноносец "Дръзки" в экспозиции Военно-морского музея в Варне, Болгария

Болгарский миноносец "Дръзки", построенный французской фирмой "Schneider & Co" и вступивший в состав военно-морского флота Царства Болгария в 1906 г., является одним из нескольких сохранившихся в мире боевых кораблей эпохи брони и пара. Этот заслуженный маленький ветеран, принимавший участие в Балканских, Первой мировой и Второй мировой войнах, проходил по волнам Черного моря под флагом болгарского флота (а в 1944-45 гг. и под советским военно-морским флагом) до 1954 г., поставив региональный рекорд долголетия активной службы.

Самым знаменитым эпизодом его истории стало, пожалуй, участие в ночь на 8 ноября 1912 г. (период первой Балканской войны) совместно с систершипами "Строги", "Смели" и "Летящи" в торпедной атаке на турецкий конвой к востоку от Варны. Тогда "Дерзкому" удалось влепить торпеду в носовую часть турецкому крейсеру "Хамидие", который в результате получил пробоину размером около 10 кв. м. и был отведен в порт Стамбула на буксире. Об этой атаке и вообще об истории шести 38-метровых миноносцев французского производства на болгарской службе вышел подробный материал в журнале "Морская кампания" 7/2011, а я предлагаю уважаемым читателям совершить небольшую фотоэкскурсию по миноносцу "Дерзкий". В качестве музейного экспоната, этот знаменитый корабль собран из корпуса своего систершипа "Строги" и некоторых частей собственно миноносца "Дръзки" (табличка с названием, одно орудие, задняя дымовая труба и т.д.). Он стоит на постаменте в открытой экспозиции Военно-морского музея в Варне, и сейчас густая листва захлестывает его корпус так же, как некогда волны Черного моря...

Дымовая труба, пробитая 47-мм снарядом, выпущенным с одного из турецких кораблей во время боя в ночь на 8 ноября 1912 г. Две белых полосы - маркировка "Дерзкого" для визуального отличия от своих систершипов

47-мм орудие фирмы "Шнейдер". Согласно некоторым данным, были периоды, когда орудия демонтировали, а миноносец вооружали установленными на те же турели пулеметами "Максим"

Табличка с названием. На самом деле от "родного" "Дръзки" осталась только она и некоторые элементы конструкции. Для корабля-музея использован корпус одного из "систершипов" - "Строги" и вооружение другого - "Летящи"

________________________________________________________________Михаил Кожемякин.

Болгарский офицер - участник Цусимского сражения

Димитр Добрев (1868-1944) - пожалуй, самый известный военный моряк Болгарии. Во время 1-й Балканской войны в ночь 7-8 ноября 1912 г. он командовал смелой атакой дивизиона болгарских миноносцев на турецкий бронепалубный крейсер "Хамидие" и прикрывавшие его минный крейсер "Берк-и Сатвет" и эсминцы "Ярхисар" и "Ядигар-и Миллет". В результате "Хамидие" получил тяжелые повреждения и надолго вышел из строя.

Этому малоизвестному морскому бою будет посвящен один из следующих материалов. А сейчас предлагаю ув. читателям перевод статьи болгарского историка В.Павлова об участии этого болгарского морского офицера в походе 2-й эскадры флота Тихого океана Российского имп. флота во время Русско-Японской войны 1904-05 гг.

В несколько неожиданном образе в связи с Болгарией предстает и адмирал З.П. Рожественский, который известен в России более всего как "проигравший при Цусиме". В 1883-85 гг. он в качестве русского военного специалиста в Болгарии возглавлял небольшую военную флотилию этого балканского государства и, согласно отзывам болгарских историков флота, отлично себя проявил на этом посту. Лучшая статья по теме: Егор Брацун. "Капитан-лейтенант З.П. Рожественский во главе военно-морских сил Болгарии 1883 – 1885 гг."

УЧАСТИЕ КАПИТАНА I РАНГА ДИМИТРА ДОБРЕВА В РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ 1904–1905 ГГ.

Владимир Павлов, доц.

https://www.morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/izsledwaniq_head.html

В конце января 1904 года на Дальнем Востоке вспыхнул военный конфликт, спровоцированный территориальными спорами между Россией и Японией из-за Маньчжурии, Корейского полуострова и острова Формоза (Тайвань). Российский флот принимал активное участие в войне. Русско-японская война стала водоразделом между двумя периодами в его развитии в Новое время (1). В эти дни обучение на Балтийском флоте проходил болгарский морской офицер лейтенант Димитар Добрев.

Димитр Добрев родился в городе Русе на Дунае. 4 сентября 1883 года он поступил в Военное училище в Софии. Добровольцем участвовал в Сербско-болгарской войне (1885 г.), а юнкером - в свержении с престола князя Александра Баттенберга (9.VIII.1886 г.). 1 января 1889 г. он был произведен в первый офицерский чин и в том же году поступил на службу во флотилию и Морской отряд в Русе.

В 1896–1897 годах Добрев успешно окончил Королевскую и императорскую торпедную школу в Пауле (Австро-Венгрия). В октябре 1899 года он уже вахтенный офицер и начальник торпедного вооружения учебного крейсера «Надежда». Он встретил новый ХХ век в должности старшего помощника командира корабля (2).

Учебно-артиллерийский корабль (по болгарской классификации - легкий крейсер) "Надежда".Построен во Франции в 1898 г. по проекту авизо "Касабланка", на службе в Болгарском флоте в 1900-1918 гг.

15 октября 1903 года Добрев прибыл в Петербург и был зачислен в Морской офицерский артиллерийский класс в Кронштадте. Обучение длилось один год. Добрев писал в своих мемуарах: «Я учился в России, потому что наши берега нуждались в морской защите. Надо знать практическую силу флота, чтобы успешно участвовать в его строительстве»(3).

Уже 25 февраля 1904 г. в письме к жене он заявил, что намерен просить о командировке в Восточную Азию: «Если война не закончится в ближайшее время, я готов принять в ней участие». «Это единственная возможность для меня получить опыт морской войны, — писал Добрев 7 марта 1904 г., - В противном случае я извлекаю только теоретическую пользу из своей учебы".

К 1903–1904 гг. Д. Добрев пессимистично относился к своей карьере офицера Болгарского флота. «Здесь я стану ученым, а потом опять сгнию в Варне», — писал он из Кронштадта 10 октября 1903 г. Добреву даже пришла в голову мысль, в случае необходимости, остаться на русской службе (5). При этом он убежден, что «хорошие морские офицеры не создаются только чтением книг и штудированием лекций, нужна практика, живое дело». Он добавил: «Японо-китайская и испано-американская войны показали, что именно офицеры служат фундаментом для создания хорошего флота; дрянные офицеры - дрянной флот» (6).

С такой убежденностью и настроением 25 апреля 1904 года Добрев направил рапорт в Военное министерство Болгарии с просьбой допустить его к плаванию в составе русской 2-ой Тихоокеанской эскадры. Он получил предварительное согласие начальника Учебно-артиллерийского отряда контр-адмирала Д.Г. Фелькерзама и начальника Морского Генерального штаба контр-адмирала З.П. Рожественского. Последний внимательно следил за подготовкой болгарских морских офицеров и обещал, что препятствий с российской стороны не будет. О том, что нейтралитет Болгарии будет нарушен, не может быть и речи, успокаиваел его Рожественский. Потому что правительство Болгарии не было официально приглашено Японией заявить о своем нейтралитете и не обязано его соблюдать.

В своем рапорте Добрев развивает мысль, что возможная роль подводных лодок в войне на море будет интересна ему и болгарским морским офицерам. Этот новый класс кораблей только что претерпел множество аварий. Война установит истинную ценность подобных кораблей. «Не забудем, — писал Добрев, — эту мысль адмирала С.О. Макарова, высказанную десять лет назад. Флот переживает новый этап развития. Практика покажет, какая система лучше всего для береговой обороны. Это должно заинтересовать Военное министерство. Мы должны узнать как можно больше о современном флоте».

В письмах Димитра Добрева жене видно, с каким нетерпением болгарский офицер ждет мнения Военного министерства. 20 июля 1904 года он написал Гермине Добревой, что «не собирается путешествовать ради удовольствия», но «хочет испытать все трудности морского похода». «Знаешь, — добавляет он, — когда я в море, я всегда здоровее, чем на суше».

20 августа 1904 г. приказом по Военному ведомству № 287 лейтенант Добрева допущен к командировке для прохождения практики дальнего плавания с русским флотом. 24 августа секретарь болгарского дипломатического представительства в России Борис Пантелеев Кисимов сообщил ему, что разрешение на отплытие дал лично князь Фердинанд. Болгарский офицер будет получать жалованье, предусмотренное для российских офицеров соответствующего ранга (8). 1 апреля 1905 г. Постановлением № 5 Совет Министров Болгарии утвердил отбытие и выделил деньги на командировку (9). Позднее, в письме доктору Стояну Даневу от 19 марта 1911 года, генерал Радко Димитриев напоминал, что «для того, чтобы Добрев вовремя вышел с русской эскадрой, я оказал большое содействие, потому что, зная его прекрасные умственные и моральные качества, я тешил себя надеждой, что в лице его впоследствии мы будем иметь хорошего командующего флотом».

К фото - Князь Фердинанд I Болгарский. Фотография с ресурса "Изгубената България": http://www.lostbulgaria.com/

Генерал Радко Димитриев. Отечественной аудитории больше известен по службе в Русской армии в годы Первой мировой войны и гибели в 1918 г. от рук большевиков.

Историк Иван Казаков (1912-2002) утверждает, что желанием лейтенанта Добрева принять участие в походе воспользовался командующий Болгарским флотом капитан I-го ранга Пол Пишон. Добрев отправлялся в Восточную Азию и переставал претендовать на командную должность в Болгарском флоте, поэтому получил разрешение (11). Но даже если принять во внимание мнение Пишона, окончательное решение принималось не им. В этом отношении не стоит переоценивать и влияние ген. Дмитриева, тем более, что в будущем он зарекомендовал себя как враг Добрева.

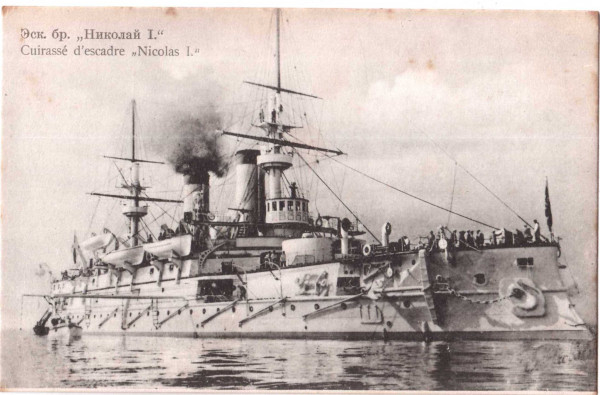

В июне-июле 1904 г. лейтенант Добрев участвовал в подготовке к походу русской эскадры на борту сначала броненосца «Николай I», а затем - на крейсере «Владимир Мономах». 2 августа он был зачислен в экипаж крейсера "Дмитрий Донской". Этот корабль был построен в 1885 году. Имел водоизмещение 6200 тонн, скорость 17 узлов. Он был вооружен 32 пушками и 5 торпедными аппаратами. Он располагал запасами угля в 825 тонн. Вместе с крейсером «Адмирал Нахимов» он являлся старейшим кораблем отряда (13).

2 (15) октября 1904 года 2-ая Тихоокеанская эскадра начала переход из порта Либава на Балтийском море во Владивосток. В составе эскадры было двое старших морских офицеров, сыгравших большую роль в создании Болгарского флота. Командующий эскадрой адмирал Зиновий Петрович Рожественский в 1883–1885 гг. командовал Болгарской флотилией и Морским отрядом в Русе (14). Командир крейсера "Дмитрий Донской" капитан I-го ранга Иван Николаевич Лебедев в 1884 году обучал минному делу моряков болгарской Дунайской флотилии.

З.П. Рожественский (нач. ХХ в.) и И.Н. Лебедев (в период службы в Болгарском флоте).На фотографии первого - надпись на сербско-хорватском языке (латиницей): Адмирал Рожественский, командир русского Балтийского флота.

Отправка 1-ой Тихоокеанской эскадры была бессмысленна. Основная база русского флота на театре войны Порт-Артур была окружена японцами с моря и суши, а эскадре была поставлена задача действовать там вместе с кораблями 1-й Тихоокеанской эскадры. Конечно, если она доберется до места и если Порт-Артур выдержит осаду. Экипажи кораблей 2-ой эскадры были собраны с различных боевых кораблей. Имелось много молодых матросов, запасных чинов и офицеров с небольшим боевым опытом. «Это не эскадра, а случайное скопление кораблей, — писал Ю.И. Чернов. - Вспомогательных баз для судоремонта и снабжения углем нет. Вот почему корабли загружают огромное количество топлива и размещают его повсюду: на палубах, вокруг пушек, даже в офицерских каютах. Помимо прочих напастей, это нарушает остойчивость кораблей. Перед уходом их артиллеристы провели всего одни практические стрельбы по 2-3 пушечных выстрела на орудие... Отсутствие баз является причиной того, что эскадру сопровождает большое количество военных транспортов» (15).

В Танжере эскадра делится на два отряда. Тяжелые боевые корабли не могут пройти через Суэцкий канал и продолжают путь вокруг берегов Африки. Через канал проходят транспорты и часть боевых сил во главе с младшим флагманом контр-адмиралом Д.Г. Фелькерзамом. 27 декабря 1905 года два отряда встретились у острова Мадагаскар в заливе Нуси-Бе. Незадолго до встречи стало известно о падении Порт-Артура. Адмирал Рожественский колеблется, просит о помощи силами Черноморского флота. Готовят третью эскадру, отбывающую под командованием контр-адмирала Н.И. Небогатова. 26 января 1905 года она вошла в состав 2-ой Тихоокеанской эскадры.

Относительно длительное пребывание на острове Мадагаскар угнетает экипажи. «Мне уже все надоело, — жалуется Д. Добрев, — жара сильная, нервы уже не здоровы, потому что дорога крайне трудна. Плохо жить без информации и без связи с миром. Вот почему приход почты — настоящий праздник» (16). В то же время З.П. Рожественский плохо относился к экипажам. Ю.И. Чернов характеризует его как фанфарона, лишенного флотоводческого таланта (17). По иронии судьбы, однако, именно он руководил русским флотом в одном из величайших сражений мировой военно-морской истории, сражении 14-15 (27-28) V.1905 г. у японского острова Цусима. И это после беспрецедентного морского похода боевых кораблей протяженностью в 18 000 миль.

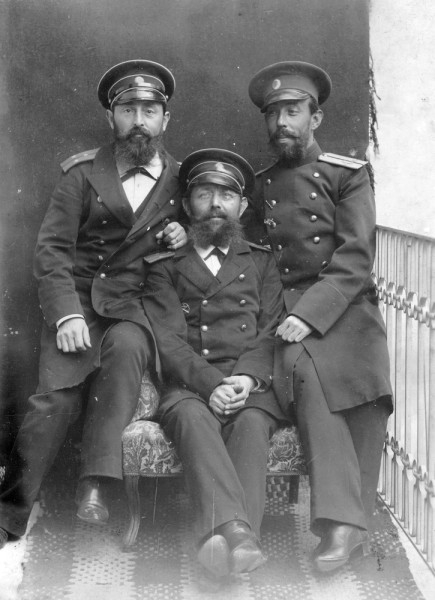

Офицеры крейсера "Дмитрий Донской" во время похода 2-й Тихоокеанской эскадры.Димитр Добрев - четвертый слева в верхнем ряду.

В момент, когда на флагманском броненосце «Князь Суворов» отмечался день коронации императора Николая II, вспомогательный крейсер «Урал» объявил о появлении японских кораблей. З.П. Рожественский отказался от активных боевых действий, и инициативу перехватила японская эскадра адмирала Х.Того.

Крейсер «Дмитрий Донской» входил в состав отряда крейсеров, которым командовал контр-адмирал Энквист. Его артиллерия была модернизирована, но в целом это был старый корабль. 15 мая 1905 года в 30 милях к югу от острова Дажелет его настигла эскадра вице-адмирала Урио из 6 новых крейсеров и 6 эсминцев. Однако экипаж "Донского" вступил в бой. Бой длился 1 час и 45 минут. Также были отбиты три ночные атаки миноносцев. Командир корабля капитан I ранга И.Н. Лебедев был смертельно ранен, но экипаж продолжал сражаться. Командование принял старший офицер К.П. Блохин (18).

Лейт. Добрев управляет огнем на левом кормовом плутонге нижней батарейной палубы (19). Против 32 пушек "Донского" у японцев было 76 орудий, не считая малокалиберных 37-мм и 47-мм. В ходе боя каюта болгарского офицера была разбита 300-мм снарядом. Все его имущество было уничтожено: книги, бортовой журнал и прочее. Всего с российской стороны погибли на крейсере "Дмитрий Донской" 3 офицера и 62 матроса, 6 офицеров и 140 матросов получили ранения.

Несмотря на достойное сопротивление, в силу невозможности продолжать бой, крейсер «Дмитрий Донской» был затоплен экипажем 16 мая 1905 года в полутора милях южнее острова Дажелет на глубине 200 метров. Тела убитых были заперты в каютах. Оставшиеся в живых члены экипажа высадились на остров, где попадали в плен.

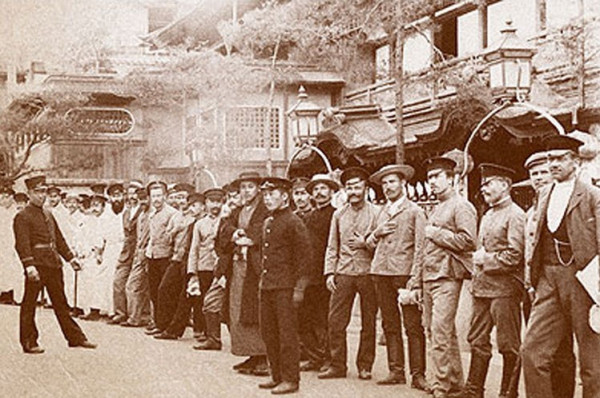

Пленные русские моряки 2-й Тихоокеанской эскадры в г. Мацуяма.Большинство - в штатской одежде, т.к. выход в город в форме им запрещался.

Лейт. Добрев был доставлен в Сасебо на крейсере «Касуга». 28 мая 1905 г. в Болгарии сообщили, что, по словам французского посла в Токио, он жив и находится среди русских пленных в Японии (20). Из Сасебо транспортом «Тоя Мару» Димитр Добрев был перевезен в Мацуяма, а с 26.VI.1905 г. находился в Осаке. 30 октября того же года в Кобе он был передан помощнику Главного комиссара по приему военнопленных полковнику Шестаковичу и доставлен на пароход российского Добровольного флота «Владимир». Его приписали к сводной роте из 280 солдат, возвращавшихся из плена. 5 ноября они прибыли во Владивосток. Из-за политических протестов в этом городе бывшие военнопленные были быстро отправлены в Харбин. 30.XI.1905 лейтенант Добрев приехал в Санкт-Петербург. При содействии болгарского военного атташе полковника Пападопулова 25 декабря он покинул Россию, и через три дня встретился со своей семьей в Загребе (Австро-Венгрия).

После долгой болезни Добрев вернулся в Болгарию (2.II.1906) (21). 9 февраля 1906 года он приехал в Софию. Его возвращение вызвало большой общественный интерес. По словам одного армейского офицера, он и его товарищи хотели встретиться с Добревым и «поздравить болгарского моряка..., который прошел через такие испытания, которых никто из нас не видел и не увидит» (22). Большая группа офицеров — однокурсников Добрева из Военного училища устроила в честь него торжественный обед. «Сегодня, — писал 26 февраля 1906 года капитан 2-го ранга Станчо Димитриев своей жене, - мы встретились с Добревым и долго-долго говорили о его путешествиях и приключениях... Он выглядит очень измученным и похудевшим... За обедом Добрев вел себя очень корректно. Нас собралось около 31 человека» (23).

7.III.1906 лейтенант Добрев был принят военным министром генерал-лейтенантом Михаилом Савовым. Генерал Радко Димитриев приветствовал его специальным письмом, приглашая "рассказать несколько историй" (24). Добрев принял приглашение и сделал два доклада в Военном клубе в Софии. Присутствовали высшие офицеры, весь генеральный штаб и сам князь Фердинанд. Добрев увлекательно рассказал о войне и довел собравшимся сделанные из нее выводы относительно развития болгарского флота.

Варна в начале ХХ в. Городской парк над морем. Фотография с ресурса "Изгубената България": http://www.lostbulgaria.com/.

В Варне лейтенанта Добрева также встретили с большим интересом. «Мы, молодые офицеры флота, — рассказывал лейт. Александр Манолов, - с нетерпением ждали его приезда в Варну. Мы все во главе с капитаном 2-го ранга Ст. Димитриевым слушали его речь, затаив дыхание. Когда он закончил, то как будто добрый дух вселил в нас надежды на развитие флота» (25).

За участие в Цусимском сражении капитан-лейтенант Добрев был награжден болгарским орденом «Св. Александра» IV степени с мечами и российским орденом Св. Владимира IV степени с мечами и бантом "за особые подвиги, храбрость и самопожертвование в бою с японским флотом 14-15 мая 1905 г." (26).

Боевые действия на море во время Русско-японской войны подробно изучались болгарскими морскими офицерами. Особое внимание они уделяли использованию миноносцев, которые являлись в то время практически единственными боевыми кораблями Болгарского флота. Было несомненно доказано, что эти корабли успешно действуют только ночью.

Миноносец "Дерзкий" (Дръзки) в экспозиции морского музея в Варне.Вместе с пятью систершипами производства французской фирмы "Шнайдер" он вступил в строй Болгарского флота в 1907 г.

Мичман 1-го класса Богдан Ганчев перевел из итальянского журнала статью о Цусимском сражении (27). Но Балканская война доказала, что одного большого интереса недостаточно, нужна правильная военно-морская политика государства, и в конце концов - финансовые ресурсы для осуществления этой политики.

Что касается морских сражений в Яусско-японской войне, то кап. 2-го ранга Ал. Манолов резюмировал: «Мы с трепетом следили за событиями войны. Сначала мы верили русскому военно-морскому командованию, потому что там были такие адмиралы, как С.О. Макаров, З.П. Рожественский, капитаны Бухвостов, Эссен и другие. Но когда погиб Макаров и когда мы узнали о безответственном командовании в Порт-Артуре со стороны Безобразова, Алексеева и других, мы с тяжелым сердцем признали, что Россия не смогла одержать победу на Дальнем Востоке. Нам также тяжело было смириться с Цусимским погромом. Профессор Кладо предвидел ее поражение [2-ой Тихоокеанской эскадры]. Мы, молодые люди, всегда думали, что 2-ая Тихоокеанская эскадра посылается только как дипломатический ход для начала мирных переговоров. Мы находились с начальником штаба Кронштадтского военного порта, когда ему принесли известие о Цусимской катастрофе. Он переживал это очень тяжело» (28).

Несмотря на "конфузию" при Цусиме, капитан 1-го ранга Димитр Добрев продолжал высоко ценить командира 2-ой Тихоокеанской эскадры контр-адмирала З.П. Рожественского. В России его справедливо и очень резко раскритиковали и привлекли к ответственности. Когда в 1909 году адмирал умер, Добрев написал статью «На смерть адмирала Рожественского» и представил ее для публикации в «Военном журнале». 17 января 1909 г. редакция вернула ему статью, сократив ее до деятельности адмирала Рожественского только в Болгарии. В итоге статья не был напечатана. Сохранившаяся рукопись свидетельствует о восхищении Добрева заслугами Рожественского.

***

Парадный портрет Димитра Добрева, заказанный им в преклонные годы.Вопреки своим заслугам морского офицера, он покинул флот очень рано и долгие годы работал адвокатом в родном городе Русе.

Капитан 1-го ранга Димитар Добрев — единственный иностранный офицер — участник похода 2-ой Тихоокеанской эскадры и Цусимского сражения* (30). Битва навсегда осталась памятным событием в его жизни, принеся ему большой авторитет в Болгарском флоте. Когда в 1909 году пошли слухи, что он будет назначен командующим Дунайской флотилией, лишенной современных боевых кораблей, анонимный автор полагал, что это унижает его, потому что Добрев был «настоящим моряком, и даже строевым». Его положительное отношение к адмиралу Рожественскому поддерживал капитан 2-го ранг Ал. Манолов, оценивавший его как великого адмирала. Он писал: «В чрезвычайно тяжелых условиях русские проявили себя хорошими моряками. Нет вины экипажей в том, что безумие правительства отправило их на бойню. Для русского моряка Цусима не поражение, а подвиг» (32). На основании документальных данных Манолов утверждал (не бесспорно), что в Цусимском сражении у Японии было 210 орудий главного калибра, у России — 125; и если японские корабли делали 360 выстрелов в минуту, то русские способны были произвести только 139 выстрелов (33).

Прошедшие испытания в рядах Русского флота болгарские военно-морские командиры, несмотря на незначительные корабельные силы Болгарии, сумели доказать свои качества достойных моряков. Ярчайший тому пример — участие лейтенанта Димитра Добрева в Русско-японской войне.

_____________________________________________________________Перевод с болгарского.

Сноски:

1 Козлов, И. А. Русский военно-морской флот в период капитализма. Докторская диссертация. Рукопись. СПб, 1966, л. 46–48.

2 Павлов, Вл. Български морски офицери. С., 1973, с. 30–54. Все даты по стар. стилю.

3 Добрев, Д. С ескадрата на адмирал Рожественски в Руско-японската война. Беседа, читана по Радио София на 31.V.1936 г. – Морски сговор, г. 21, кн. 3–4, с. 26.; Българска военна мисъл, г. 3 (1936), кн. 21–22; Морски техник, г. 12, бр. 76, 77/10.VІ, 10.VІІІ.1941 г.

4 Военноморски музей – Варна, вх. № 1044 – 1956, папка № 100-а. Архив на капитан І ранг Д. Добрев, л. 51, 52; ЦВА, ф. 1027, оп. 1, а. е. 43. Заповед № 159/8.VІ.1906 г.

5 ВММ, вх. № 1044 – 1956, п. 100-а, л. 56, 57.

6 Там же, вх. № 1054 – 1956, п. 102-д, л. 27, 28.

7 Там же, вх. № 1057 – 1956, п. 103-в, л. 6–9. Рапорт от 25.ІV.1904 г.; вж. и Морски сговор, г. 21 (1944), кн. 3–4, с. 27.

8 Военни известия, г. 14, бр. 86/21.VІІІ.1904 г.

9 ЦДИА, ф. 284, оп. 1, а. е. 2074.

10 БИА-НБКМ, ф. 15, оп. 1, а. е. 485, л. 5, 6.

11 Корабостроене и корабоплаване – Варна, 1968, кн. 2, с. 30.

12 ВММ, вх. № 1048 – 1956, п. 101-в, л. 40.

13 Кладо, Н. Л. Современная морская война. Морския заметки о русско-японской войне. СПб, 1905, с. 32.

14 Боев, Р. Капитан-лейтенант Зинови Петрович Рожественски и Българския военен фолт. – Юбилеен сборник 50 години Военноморски музей – Варна. 1923–1973. Варна, 1974, с. 165–212.

15 История русско-японской войны 1904–1905 гг. М., 1977, с. 324–329.

16 ВВМ, вх. № 202 –- 1973. Писмо до Ермина. 20.І.1905 г.

17 История русско-японской войны 1904–1905 гг., с. 329.

18 ВММ, вх. № 1045 – 1956, п. 100-б, л. 66–68.

19 Организация артиллерийской службы на судах 2-ой эскадры флота Тихого океана. СПб, 1905. 35 с.

20 Пряпорец, г. 8, бр. 12/28.V.1905, с. 4.

21 Военни известия, г. 15, бр. 21/23.ІІ.1906 г., с. 6. Заповед по Военното ведомство № 67/22.ІІ.1906 г.

В феврале откомандирован окончательно и русским морским ведомством (ЦВА, ф. 1027, оп. 1, а. е. 43, Заповед № 43/12.ІІ.1906 г.

22 ВММ, вх. № 846, 847 – 1956.

Записки кап. І р. Добрева из японских лагерей военнопленных.

23 Време за истина. Из архива на кап. І р. Станчо Димитриев (1866–1913). Варна, 1996, с. 65.

24 ВММ, вх. № 60 – 1963, п. 13.

25 Манолов, Ал. Животът на един моряк и неговите другари, л. 50.

26 ЦВА, ф. 1027, оп. 1, а. е. 82, Заповед по флота № 43/12.ІІ.1908; № 99/9.ІV.1906; Военни известия, г. 17, бр. 30/20.ІІІ.1908; Русский инвалид, бр. 9/12.І.1907 г.

27 Военен журнал, г. 17 (1905), кн. 8.

28 Манолов, Ал. Животът на един моряк и неговите другари, л. 28 сл.

Александър Андреев Манолов учился в Морском кадетском корпусе в Санкт Петербурге в 1898-1905 гг.

29 ВММ, вх. № 1054–1956, п. 102, л. 1.

30 Манев, Г. Участието на кап. І р. Добрев в Руско-японската война. – Морски сговор, г. 21 (1944), кн. 3–4, с. 25.

31 Военен глас, г. 2, бр. 60/18.ІХ.1909, с. 3.

32 Манолов, Ал. Животът на един моряк и неговите другари, с. 32.

33. История русско-японской войны, с. 338.; J. H. Westwood. Withnisses of Isushima. Tokyo, 1970. 321 p.

* Димитр Добрев - не единственный иностранный офицер, сражавшийся на русских кораблях при Цусиме. На крейсере "Владимир Мономах" в походе участвовали греческий мичман Герасим Метаксас а также, вероятно, еще один болгарский офицер мичман 1-го класса Винаров (спорный факт).

Японский городовой! Плавучий!!

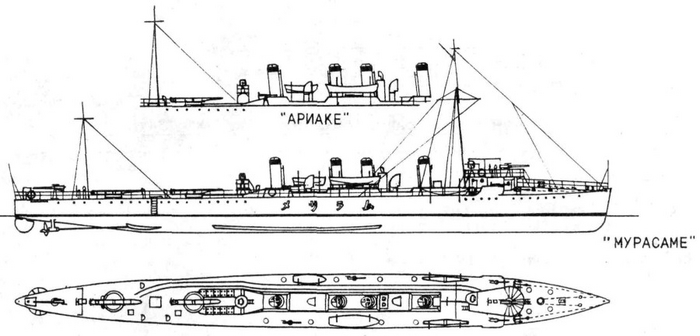

ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ ЭСКАДРЕННОГО МИНОНОСЦА "АРИАКЕ".

Эскадренный миноносец Японского императорского флота "Ариаке" (первого поколения, типа "Харусаме") сделал не очень долгую и не особенно выдающуюся военно-морскую карьеру в бурную эпоху Мэйдзи истории Страны восходящего солнца. Тем не менее, его судьба была по-своему оригинальна, и прозвище "японского городового" подходит ему как нельзя точнее. Почему же? Обо всем по порядку.

Единственное фото, на котором, по некоторым данным, может быть запечатлен эсминец "Ариаке" (по др. версии - однотипный ему "Харусаме")

"Ариаке" стал пятым в серии однотипных кораблей, первых "истребителей" (эскадренных миноносцев) японской постройки в рамках кораблестроительной программы 1896 г.

Строительство "Ариаке" началось 30 июля 1904 г. на верфях города Йокосука. Он был спущен на воду 17 декабря 1904 г. Зачислен в состав Японского императорского флота 24 марта 1905 г. и 12 декабря 1905 был классифицирован как эсминец.

Русско-Японская война была в разгаре, и с введением корабля в строй поторопились (аналогичная ситуация с его "военнорожденными" систершипами "Араре" и "Фубуки"): "Ариаке" был сдан с многочисленными недоделками и техническим изъянами. В первые годы своей службы он чаще стоял на ремонте с различными поломками, чем выполнял боевые задачи. Японские источники сообщают, что "довести" "Ариаке", "Араре" и "Фубуки", являвшиеся постоянным источником головной боли для командования и собственных экипажей, удалось только после войны на верфях Куре. Однако, нет худа без добра: простояв полвойны в ремонте, все трое уцелели, выжили и их моряки. Более "совершенным" собратьям повезло куда меньше: "Хаятори" погиб на русской мине (унес на дно 20 моряков), а головной корабль серии "Харусаме", "Асагири" и "Мурасаме" получили тяжелые повреждения, при чем первый - дважды.

К илл. - Японская пропагандистская картинка, изображающая гибель миноносца в Русско-Японскую войну. Сам корабль прорисован абстрактно, зато заслуживают внимание очень живо изображенные характеры экипажа: командир с фатализмом самурая спокойно стоит на корме, кто-то взывает о помощи, кто-то добрался до запасов саке и заливает страх алкоголем.

Тактико-технические характеристики "Ариаке":

Водоизмещение: 375 тонн.

Длина корпуса: 69,2 м.

Ширина корпуса: 6,6 м [2]

Осадка: 1,8 м.

Силовая установка: Вертикальная 4-х цилиндровая трехкомпонентная поршневая паровая машина - 2 шт. Паровые котлы топятся только углем. Мощность: 6000 лошадиных сил.

Максимальная скорость: 29 узлов.

Автономность: 1200 морских миль при скорости 10 узлов.

Емкость угольных ям: 100 тонн.

Экипаж: 62 чел., вкл. 3-4 офицера.

Вооружение: 76-мм х 2 орудия; 57-мм х 4 орудия; 2 однотрубных 450-мм торпедных аппарата.

Не будет лишним заметить, что "истребители" типа "Харусаме" из-за созвучия названия головного корабля с национальным блюдом японские моряки прозвали: "мисочки с лапшой".

Первым командиром "Ариаке" 27 января 1905 г. был назначен капитан-лейтенант Куцуми Масао.

"Ариаке" из-за поздней даты введения в строй к блокаде Порт-Артура опоздал.

По готовности был включен в состав 1-го миноносного отряда 1-й эскадры Объединенного флота адмирала Того и в его составе принял участие в Цусимском морском сражении 14 (27) мая — 15 (28) мая 1905 г.

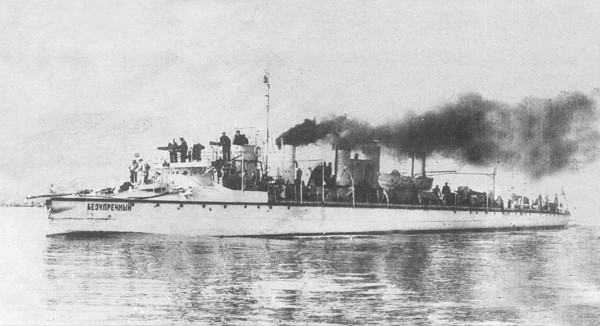

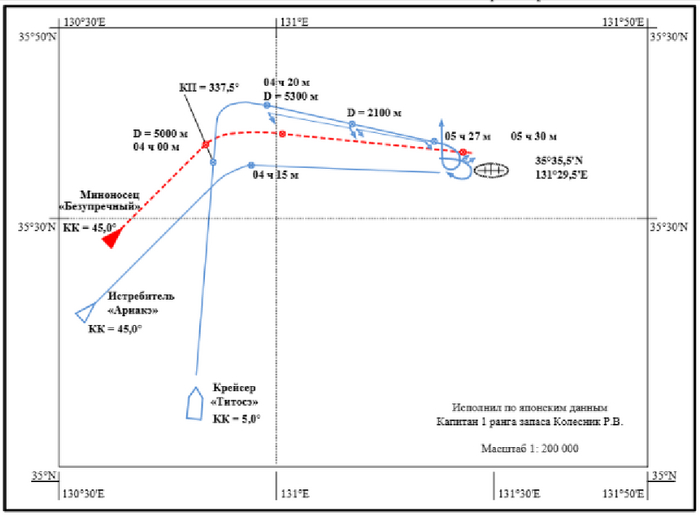

Во время знаменитой ночной атаки японских миноносных сил на корабли русской 2-й Тихоокеанской эскадры "Ариаке" никаких боевых результатов не достиг. Зато на рассвете 15 мая он "вклинился" в завершающий этап артиллерийского боя между японским бронепалубным крейсером " Читосе" ("Титосэ, Читозе" в др. прочтениях) и маленьким русским миноносцем "Безупречный" и "урвал" свою долю победы.

Роль "Ариаке" в этом бою навряд ли значительна, важнее другой факт. Когда крейсер "Читосе" был вызван срочной радиограммой к главным силам адмирала Того и ушел, оставив "Безупречный" тяжело поврежденным и тонущим, эсминец "Ариаке" последовал за ним в кильватере. Было ли это сделано по приказу с крейсера, или командир "Ариаке" действовал по собственной инициативе, однако спасением гибнущих русских моряков с "Безупречного" он заниматься не стал. В результате весь экипаж русского миноносца погиб.

"После этого "Ариаке" также участвовал в битве за Сахалин", - свидетельствует японская историография. Импровизированные русские военные силы на острове почти не имели средств для противодействия японскому флоту (кроме двух 120-мм орудий, снятых с затопленного крейсера "Новик"), и по факту участие "Ариаке" "в битве" свелось к сопровождению десантного соединения. Но даже здесь он умудрился выйти из стоя, волокся на буксире вспомогательного корабля "Хиэну Мару" (не уверен в транскрипции), а "в благодарность" впечатался с волной ему в корму и причинил пробоину.

После войны эскадренный миноносец долго и упорно обихаживали на верфях Куре, и к началу новой военной кампании - участию в Первой мировой войне - "Ариаке" был более-менее в форме. 28 августа 1912 г. начавший морально устаревать корабль получил новую классификацию: "эсминец 3-го класса".

В 1914 г., в ходе ожесточенной борьбы императорской Японии с кайзеровской Германией за форпост последней в Китае - укрепленный порт Циндао -"третьеклассный" "Ариаке" по крайней мере дважды выходил в море для "подмены других кораблей" на внешнем периметре блокады. Единственным результатом его походов на сей раз стало потопление 17 ноября 1914 г. (на след. день после формального вступления японцев в капитулировавший город) парусной шлюпки, на которой пытались бежать из залива Цзяочжоу несколько германских "военных и гражданских лиц". После того, как немцы не отреагировали на приказание с "Ариаке" остановиться, эсминец потопил их "маломерное плавсредство" тараном. Японская версия гласит, что все находившиеся на шлюпке погибли при столкновении. Не исключено, что у "Ариаке" стало жестокой традицией не поднимать из воды тонущих врагов...

После войны "Ариаке" ждало очередное "понижение в должности". Устаревшему кораблю была присвоена классификация тральщика 2-го класса. Часть артиллерии, пришедшей в негодность согласно результатам учебных стрельб, с него демонтировали, зато установили минно-тральное оборудование.

1 декабря 1924 г. "Ариаке" был официально выведен из состава Японского императорского флота. Все вооружение с него было снято. 10 апреля следующего года за "Ариаке" утвердили специфический японский статус: "брошенный корабль".

Вот тут-то уволенному из рядов вооруженных сил ветерану и привалила возможность податься в "японкие городовые", т.е. на полицейскую службу.

12 ноября 1925 г. бывший военный корабль "Ариаке" был передан Министерству внутренних дел Японии и стал кораблем управления Токийской водной полиции.

В новом качестве он получил грозную черную полицейскую окраску и соответствующие надписи по обоим бортам. Однако злополучному "плавучему городовому" недолго довелось координировать усилия полицейских катеров и моторных лодок, гонявших из акваторий империи Ямато контрабандистов да браконьеров. Всего через год в Японском МВД от "Ариаке" отказались, "потому что у него был слишком большой корпус и паровая машина, которую было трудно запустить, и это был старый корабль, которому было более 20 лет".

Дальнейшая судьба "Ариаке" по доступным японским материалам не прослеживается. Порезали на металл, наверное. Японии были нужны новые боевые корабли для новых военных авантюр...

Но свой приоритет в морской истории "японский городовой" "Ариаке все же получил. До 2008 года он считался самым большим полицейским кораблем в мире.

Командиры "Ариаке" (приведены звания офицеров на момент окончания командования кораблем):

Капитан 3-го ранга Куцуми Масао: 27 января 1905 г. - 5 августа 1905 г.

Капитан 3-го ранга Ёсисабуро Танака : 12 декабря 1905 г. - 11 октября 1906 г.

Капитан-лейтенант запаса Каваи Тайдзу 11 октября 1906 г. - 1 июля 1907 г.

(По совместительству) капитан-лейтенант Ёсикадзу Маэкава: 1 июля 1907 г. - 3 сентября 1907 г.

Капитан-лейтенант Тоёсигэ Сидзуме: 3 сентября 1907 г. — 20 февраля 1909 г.

Капитан-лейтенант Сигеру Окуи: 20 февраля 1909 г. — 1 декабря.

Капитан-лейтенант Шинносуке Нодзима : 1 декабря 1909 г. - 13 декабря 1910 г.

(По совместительству) капитан-лейтенант Хироши Хидака: 13 декабря 1910 г. - 28 апреля 1911 г.

Капитан-лейтенант Хироси Кано: 28 апреля 1911 г. — 18 ноября 1913 г.

Капитан-лейтенант Сейити Фукуока: 18 ноября 1913 г. - неизвестно.

Капитан 3-го ранга Кейдзи Ямазаки: неизвестно - 1 августа 1916 г.

Капитан-лейтенант Танацуги: 1 августа 1916 г. - 1 июня 1917 г.

Капитан-лейтенант Садаэ Читани: 1 июня 1917 г. - 1 декабря 1918 г.

Капитан-лейтенант Хироки Ямамото: 1 декабря 1918 г. — 1 декабря 1919 г.

Капитан 3-го ранга Киитиро Года: 1 декабря 1919 г. - 1 июня 1920 г.

Капитан-лейтенант Такео Каваками: 1 июня 1920 г. - 10 ноября 1921 г.

Капитан-лейтенант Ямагата Масакуни (Масаго) : 10 ноября 1921 г. - 1 декабря 1922 г.

Капитан-лейтенант Ёсио Симидзу и др.: 1 декабря 1922 г. -- 10 мая 1924 г.

Капитан-лейтенант Томокадзу Мори: 10 мая 1924 г. - 1 декабря 1924 г.

Самая известная личность среди командиров "Ариаке" - Ямагата Масакуни/Сейго (1891-1945), известный во флотских кругах как "Масаго". Он дослужился до адмиральских чинов, был одним из теоретиков-новаторов японской торпедоносной авиации, руководил предприятиями авиапромышленности, успешно командовал палубными и береговыми летными соединениями Японского императорского флота, в т.ч. в годы Второй мировой войны. Погиб как настоящий самурай. 17 марта 1945 г. гидросамолет, на котором летел адмирал, совершил вынужденную посадку на территории материкового Китая, контролируемой войсками Гоминьдана. Чтобы избежать плена, Ямагата совершил самоубийство.

________________________________________________Михаил Кожемякин.

О последнем бое миноносца "Безупречный" 28.05.1905. И о его командире

Дополнения к материалу "Так миноносец погиб "Безупречный".

Источник: http://eastjournal.ru/ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F/?number=888

Из статьи: Полутов А.В. Неизвестные герои Цусимского морского сражения: героический бой миноносца «Безупречный» 28 мая 1905 г.