Факты о мегатерии

мегатерии — одном из самых впечатляющих существ, когда-либо ходивших по Земле.

Мегатерий (лат. Megatherium, от греч. «огромный зверь») — это род гигантских наземных ленивцев, вымерших в конце последнего ледникового периода. Они являются символом мегафауны плейстоцена и поражают воображение своими размерами и образом жизни.

Ключевые характеристики:

Гигантские размеры: Это были не современные древесные ленивцы, а настоящие исполины.

Длина тела: до 6 метров от головы до хвоста.

Высота в положении стоя на задних лапах: до 4-5 метров (выше современного жирафа!).

Вес: оценивается в 3-4 тонны, а некоторые виды, возможно, достигали 5-6 тонн.

Мощный скелет с огромными костями, особенно тазом и задними конечностями.

Внешний вид и строение:

Туловище: Массивное, бочкообразное.

Конечности: Передние лапы были длиннее задних. На них были огромные изогнутые когти (до 25-30 см), служившие для сгибания веток, рытья и защиты. Ходил мегатерий, опираясь на боковые стороны задних лап и костяшки передних, чтобы не тупить когти.

Хвост: Толстый и мощный, использовался как дополнительная опора, когда зверь вставал на задние лапы, чтобы дотянуться до крон деревьев.

Шерсть: Как и у его родственника мегалоникса (вид, известный по находкам в Северной Америке, включая знаменитые пещеры Лас-Вегаса), тело мегатерия, вероятно, было покрыто густой косматой шерстью для защиты от холода.

Образ жизни и питание:

Место обитания: Южная Америка (Патагония, пампасы), часть Северной Америки после образования Панамского перешейка.

Рацион: Был травоядным, но не типичным пастбищным животным. Его строение зубов (коренные зубы без эмали, постоянно растущие) и мощные челюсти указывают на то, что он питался грубым кормом: листьями, ветками, кореньями. Вставая на задние лапы и используя мощные передние, он мог пригибать целые деревья, чтобы добраться до сочной листвы.

Поведение: Скорее всего, вел одиночный образ жизни. Из-за своих размеров у взрослых особей не было естественных врагов.

История открытия и значение:

Первый полный скелет мегатерия был найден в Аргентине в 1788 году. Его изучением занимался знаменитый французский анатом Жорж Кювье.

Открытие мегатерия стало одним из первых доказательств вымирания видов — до этого считалось, что все созданные Богом виды все еще существуют где-то на Земле.

Кювье правильно определил его как гигантского ленивца и травоядное животное, что стало триумфом сравнительной анатомии.

Причины вымирания:

Мегатерий исчез около 10-12 тысяч лет назад, во время массового вымирания мегафауны (т.н. четвертичное вымирание). Основные гипотезы:

Изменение климата: Конец ледникового периода привел к значительным изменениям ландшафтов и растительности, к которым мегатерий не смог адаптироваться.

Антропогенный фактор (охота людей): Появление в Америках человека разумного (Homo sapiens) совпало по времени с вымиранием. Люди могли охотиться на медлительных гигантов или косвенно влиять на их среду обитания.

Интересные факты:

Современники: Мегатерий жил в одно время с такими существами, как саблезубый кот смилодон, гигантский броненосец глиптодон и первые люди в Америках.

Фольклор: Некоторые исследователи полагают, что легенды о огромных волосатых чудовищах в Южной Америке (например, мапингуари) могли быть рождены народной памятью о встречах предков с мегатериями.

Скорость: Несмотря на образ неповоротливого увальня, биомеханические исследования показывают, что мегатерий при необходимости мог развивать довольно высокую скорость.

В итоге, мегатерий — это не просто «большой ленивец». Это уникальный продукт эволюции, вершина развития своей ветви млекопитающих, царь экосистем плейстоценовой Южной Америки, чьи останки заставили человечество впервые серьезно задуматься о том, что виды могут исчезать навсегда.

Домен:

Эукариоты

Царство:

Животные

Тип:

Хордовые

Класс:

Млекопитающие

Отряд:

Неполнозубые

Семейство:

Род:

† Мегатерии

Разрушаем мифы Jurassic Park

Всем привет господа сейчас мы будем разрушать мифы нашего Дино парк и вы будите умнеть.И да тут будет только первая часть 1993г потому что я люблю тянуть и резину и не хочу писать 3 часа.

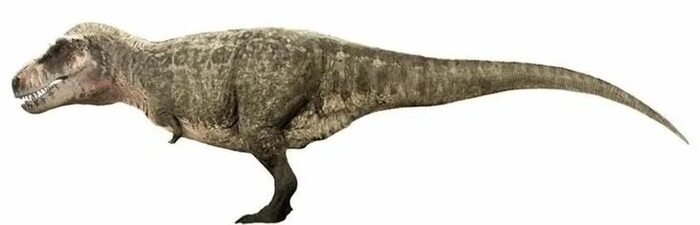

Один из самых правдоподобный динозавров,лишнее тут только расположение носа и больше я тут придраться не могу

Есть тут два интересных аспекта.Создавали их с помощью ДНК ну то есть Динозавров,ДНК храниться всего 1 миллион а динозавры вымерли гораздо раньше.Второй аспект хотя возможно может учёные просто глупенькие вить использовали днк африканской лягушки что б дополнить ДНК динозавра а похожего между динозавром и лягушкой как у гадюки с дождевым червём,птицы лучше подходят чем африканская квакушка.

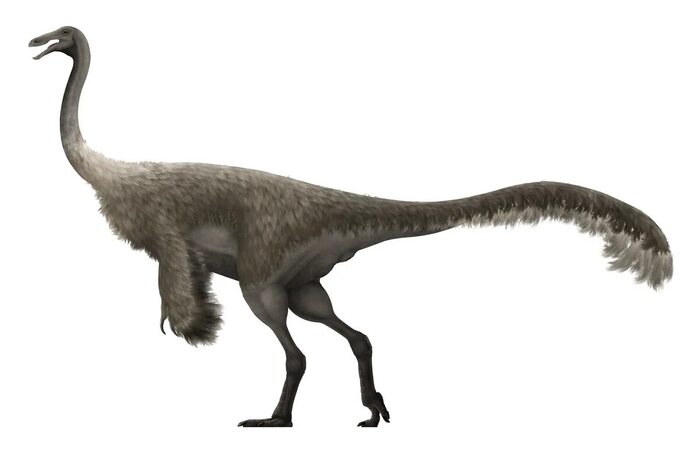

Один из самых не правдоподобных динозавров,все остальное мы разберёмся со взрослыми особыми.Детеныши вылуплялись пушком и поменьше.

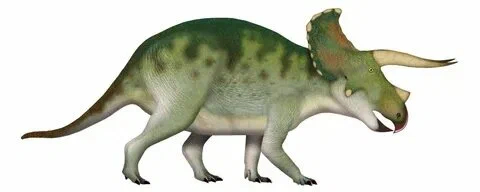

Речь пойдёт именно о парузаралофов.Они были больше гораздо больше они не были лёгкой добычей,а в принципе всё не так плохо.Его нельзя было тянуть за поводок как было в третьем фильме Jurassic world

Вот и король динозавров.Он не рычал а издавал звуки вибрации,отлично видел перед ним нельзя было стоять,его шаги не было слышно,он был сильнее и спинозавра и гигантозавра,резиновую лодку прокусить ему легче простого и самцы не заботились о детёнышах.

Он имел перья и был всеядным

Итак они были размером с курицы и имели перья и навряд-ли жили в стаях

Фильмам не обязательно быть научным но всё жи давайте не будем забывать с их научной точке зрения.Фильм как машина времени с помощью неё можно узнать о палеонтологии того времени