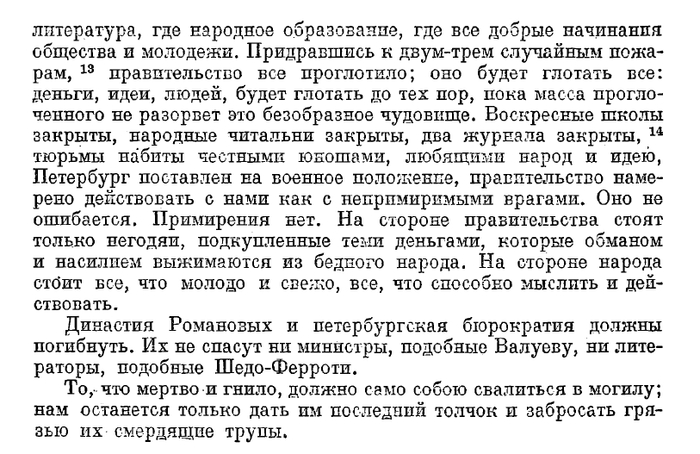

«Если бы не существовало Эйнштейна, физика XX века была бы иной. Он занял такое положение, какое вряд ли займет в будущем другой ученый. Он стал живым символом науки и властителем дум ХХ века.

Альберт говорил: “Забота о человеке и его судьбе должна быть основной целью в науке. Никогда не забывайте об этом среди ваших чертежей и уравнений”. Позднее он также сказал: “Ценна только та жизнь, которая прожита для людей”. Эйнштейн был самым благородным человеком, какого мы когда-либо встречали…» С этого признания от физика и писателя Чарльза Перси Сноу

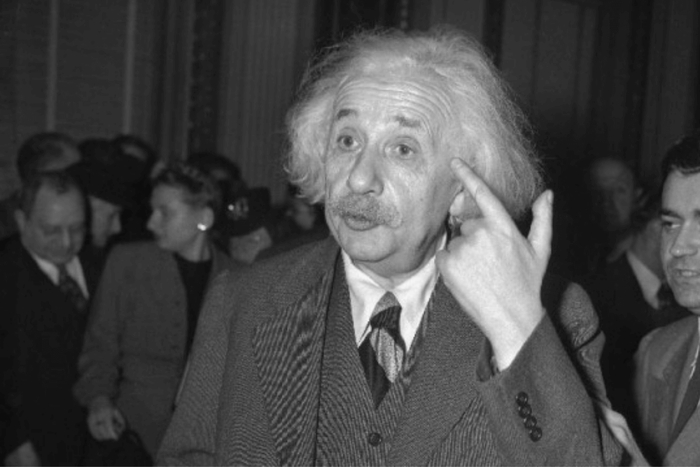

Альберт Эйнштейн — это… Краткая справка о личности

Альберт Эйнштейн (Albert Einstein, 1879-1955) — ученый-физик, «отец» современной нам теоретической физики, пацифист, гуманист и общественный деятель. Среди главных достижений великого теоретика:

специальная теория относительности;

закон взаимосвязи энергии массы;

теория броуновского движения;

квантовые теории теплоемкости и фотоэффекта;

теория индуцированного излучения.

Помимо научной деятельности, был активным участником пацифистского движения — против войн и ядерного оружия, за мир, взаимопонимание, гуманизм и уважение прав всех и каждого.

Топ-10 самых важных открытий Альберта Эйнштейна

Почему же весь мир знает и помнит этого человека? За гения говорят его выдающиеся открытия:

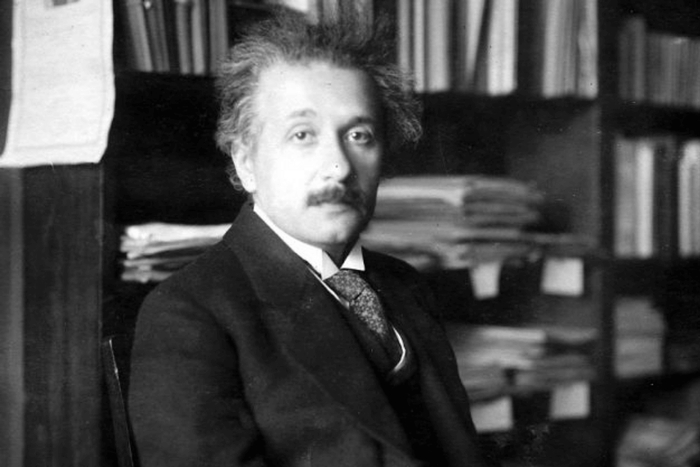

Теория фотоэффекта. До теории Эйнштейна считалось, что свет распространяется волнами. Он первый определил, что световой луч — микро-частицы, «порции» энергии.

Объяснение броуновского движения. Так называется хаотичное передвижение крошечных частиц в воде, которое можно заметить под микроскопом. Альберт первым доказал, что причиной беспорядочного движения является столкновение атомов. Тем самым, параллельно ученый установил существование атомов и молекул.

Специальная теория относительности. Однажды сидя в транспорте, ученый вдруг ясно понял: если его трамвай сможет разогнаться до скорости света, Часы для вагона приостановится. Из этого следует, что время и расстояние — относительные, а не постоянные величины. Если объекты движутся с постоянной скоростью, нужно рассматривать их движение относительно друг друга.

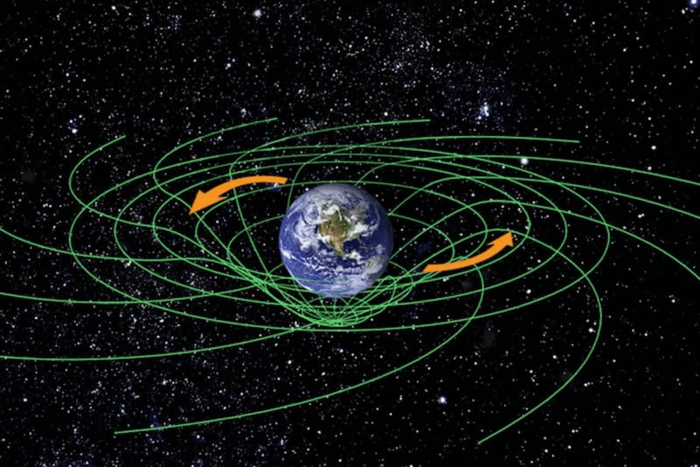

Общая теория относительности. Теоретик установил, что сила тяжести по сути является искажением во времени и пространстве. Чем больше масса объекта, тем больше он создает искажений. Именно по этой причине планеты вращаются вокруг звезд: пространство и время вокруг гигантских светил искажены.

Знаменитое уравнение: E = mc2 (энергия равна массе объекта, умноженной на скорость света в квадрате). Отсюда следует, что масса и энергия взаимозаменяемы. Так объясняется и воздействие радиации: масса обращается в энергию.

Машины времени не будет! Эйнштейн знал, что скорость света (299 792 458 м/с) — неизменная величина, которую человечеству (пока) не превзойти ускорением. Именно поэтому в реальности построить машину времени невозможно: только для объектов, способных двигаться со скоростью света, время бежит медленнее, а расстояния при этом уменьшаются.

Квантовая теория теплоемкости, квантовая статистика Бозе-Эйнштейна, а также предсказание «квантовой телепортации».

Теория индуцированного излучения.

Теория рассеяния света на термодинамических флуктуациях в среде.

Предсказание и измерение гиромагнитного эффекта Эйнштейна-де Хааза.

Специальная теория относительности Эйнштейна использовалась в дальнейшем при разработке атомной бомбы. Именно благодаря этому ученому было в корне пересмотрено понимание физической сути времени и пространства. Научный мир перешел к построению качественно новой теории гравитации взамен ньютоновской. А в соавторстве с Планком Эйнштейну удалось выложить «фундамент» квантовой теории.

Изобретения Альберта Эйнштейна: топ-5

Но этот всесторонний человек известен не только теоретическими, но и практическими изысканиями. Среди его изобретений:

Разработка совместно с Конрадом Габихтом измерителя малых (почти неуловимых) напряжений.

Слуховой аппарат по собственным разработкам.

Автоматическое устройство, способное определить время экспозиции при фотографической съемке.

Холодильник с бесшумной работой (совместное изобретение с Силардом).

Большую часть жизни этот человек все же посвятил физике — разрабатывал космологические модели, создавал единую теорию поля, изучал квантовые проблемы, исследовал причины появления речных извилин и пр.

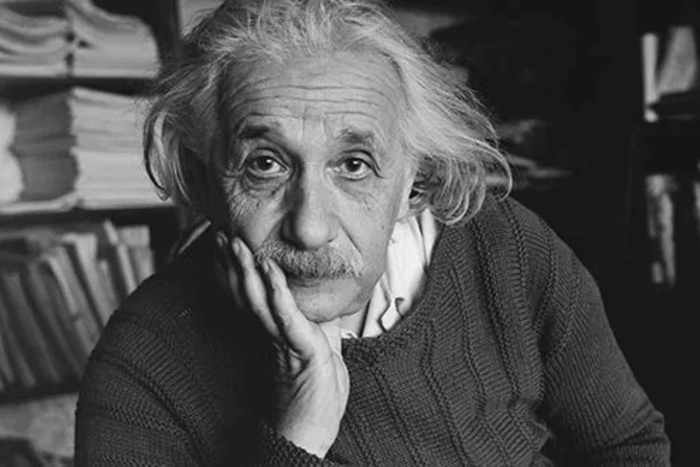

Мальчик из еврейской семьи: ранние годы

Светило науки появился на свет 14 марта 1879 в городке Ульма (Южная Германия) в еврейской семье, которая по местным меркам считалась небогатой. Однако его отец Герман владел при этом производством перьевых набивок, а мать Паулина (в девичестве Кох) происходила из семейства состоятельного торговца кукурузой. Мальчика отдали в местную католическую школу, где он, по более поздним воспоминаниям, пережил «пик глубокой религиозности». Однако чтение научно-популярной литературы уменьшило интерес к Библии.

Затем Альберта отдали в одну из мюнхенских гимназий, где он не был в числе первых учеников. Юношу угнетала зубрежка, авторитарное отношение учителей — он так и не получил аттестата зрелости. Тем не менее, в 1895 парень пребывает в Швейцарию, чтобы поступить в цюрихский Политехникум — так называлось Высшее техническое училище. В планах юного Эйнштейна было стать преподавателем физики. Именно там он познакомился с Милевой Марич — студенткой медицинского факультета, которая впоследствии стала женой ученого.

В 1900 Эйнштейн выпустился из Политехникума преподавателем математики и физики. Хоть у парня были незаурядные способности, никто из бывших наставников не помогал ему проложить путь в научном мире. Альберт долгое время не мог найти даже работу в школе — от недостатка денег ему приходилось голодать по несколько дней. Но ничто не смогло помешать заниматься физикой — в 1901 молодой человек издает свою первую научную статью «Следствие теории капиллярности».

Справиться с финансовыми трудностями помогает бывший однокашник Марсель Гроссман — он устраивает друга в патентное бюро Берна с окладом 3500 франков/год. В 1903 Альберт женится на 27-летней Милеве — у них впоследствии родилось трое детей, однако о судьбе первого ребенка, Лизерль, известно мало. Есть данные, что рожденная в 1902 девочка умерла от осложнений после скарлатины. Эйнштейн же с 1904 начинает сотрудничать с германским научным журналом «Анналы физики».

Начало: «Год чудес» и рождение теории относительности

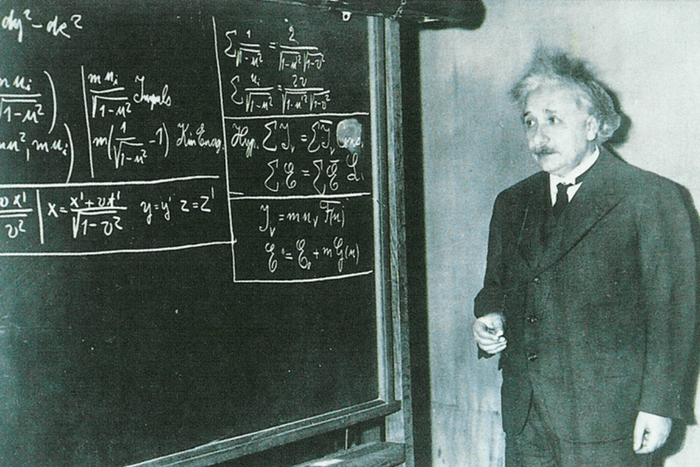

А вот следующий 1905 вошел в мировую историю как «Год чудес». Annus Mirabilis называют лета, отличающиеся многочисленными положительными событиями. Именно тогда Альберт Эйнштейн начинает научную революцию — публикует сразу три научных работы:

«К электродинамике движущихся тел».

«О движении взвешенных в покоящейся жидкости частиц, требуемом молекулярно-кинетической теорией теплоты».

«Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света».

Тогда же Альберт переходит к работе над своей самой выдающейся теорией — специальной теорией относительности. Параллельно изучает броуновское движение, защищает работу по статистической механике «Новое определение размеров молекул» — она является его диссертацией, за которую Эйнштейн получает статус доктора философии по физике. В 1907 новое открытие — публикация квантовой теории теплоемкости. Это направление теоретик будет развивать до 1917, когда представит научную статью «К квантовой теории излучения», где изложит свои наработки по индуцированному излучению.

Цюрих — Берн — Берлин: путь к всемирной славе

«Год чудес» открыл перед исследователем долгий, но верный путь к мировой известности:

1905: докторская диссертация «Новое определение размеров молекул».

1906: звание доктора наук по физике.

1908: ведение факультатива в Бернском университете.

1909: знакомство с Планком (ученые мужи в дальнейшем станут близкими друзьями), а также получение оплачиваемой должности в Цюрихском университете.

1911: глава кафедры физики в Немецком университете (Прага), участие в Первом Сольвеевском конгрессе, встреча с Пуанкаре.

1912: профессор цюрихского Политехникума.

1913: профессор Берлинского университета.

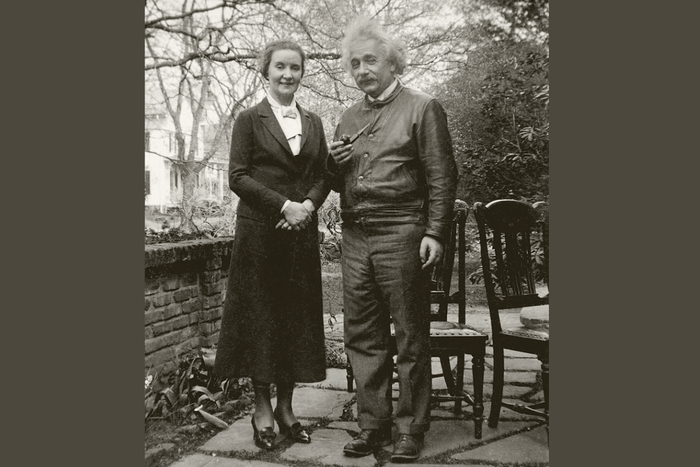

В 1914 Эйнштейн пребывает в Берлин, а его семья остается в Цюрихе: именно тогда брак с Милевой начинает распадаться — в 1919 они решили развестись.

Следующий 1915 знаменует собой окончание долгой работы над теорией относительности — математическое ее оформление заняло восемь лет (1907-1915). Тогда же вместе с нидерландским физиком Альберт издает схему «эффекта Эйнштейна — де Хааза». Впереди — новые научные достижения:

1916: «Приближённое интегрирование уравнений гравитационного поля».

1917: «Космологические соображения к общей теории относительности».

1919: фиксация английской эспедицией Артура Эддингтона предсказанного Эйнштейном отклонения света в момент затмения, что соответствовало уже не ньютоновской, а эйнштейновской картине мира. Вот он, год мировой славы!

С 1917 ученый мучился от целого списка болезней — проблемы с печенью, желтуха, язва желудка, непонятная слабость. Полностью восстановиться удалось только в 1920. Однако в 1919 Альберт женится на двоюродной сестре Эльзе Лёвенталь (Эйнштейн), удочеряет ее детей. В 1920 мучительно переживает смерть матери.

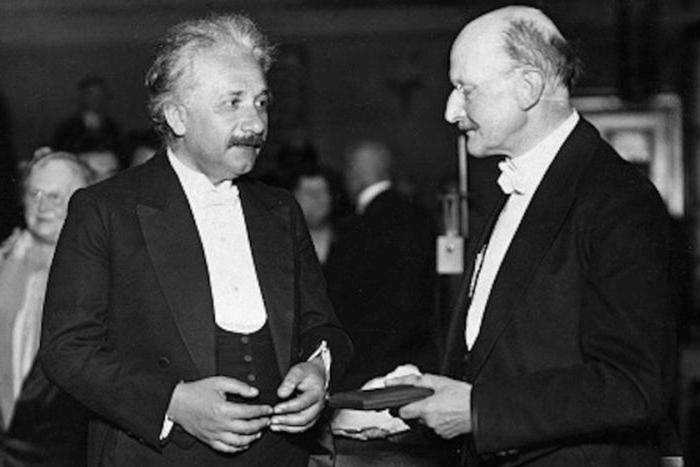

Альберт Эйнштейн получает Нобелевскую премию

Новость о присуждении Нобелевской премии застигла ученого в 1922 по время путешествия по Японии. К слову, его неоднократно номинировали на столь высокую награду начиная с 1910, однако Нобелевский комитет не спешил сделать лауреатом автора революционных трудов. Но и обойти достижения Эйнштейна вниманием тоже было неправильно. Нашли дипломатичное решение: Нобелевскую премию присудили не за теорию относительности, а за теорию фотоэффекта, которая нашла меньше всего споров в научном сообществе, была отлично подтверждена экспериментально.

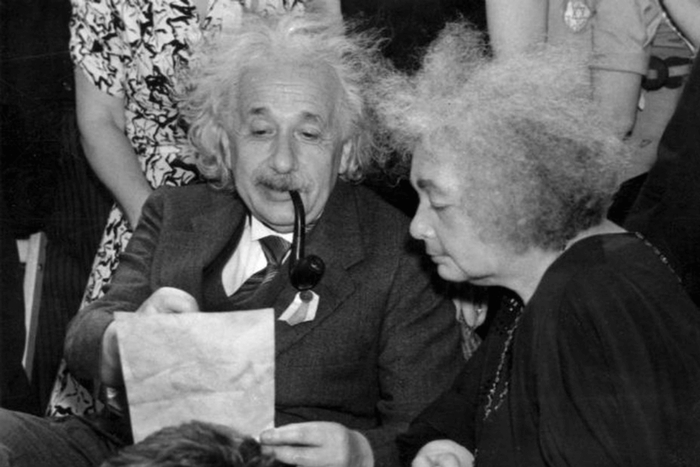

Рождение квантовой механики: как это было

В 1924, уже будучи признанным ученым, Альберт помогает молодому индийскому физику Шатьендранату Бозе в публикации статьи, посвященной квантовой статистике. Затем выпускает и собственный труд на ту же тему, что затем привело к совместному обоснованию пятого агрегатного состояния вещества — конденсата Бозе — Эйнштейна.

Тогда же Альберт начинает активно выдвигать пацифистские идеи, благо его авторитет был огромен. Ученый выступал за разоружение и объединение Европы, против обязательной воинской повинности. В 1931 он впервые путешествует в США и все яснее понимает, что в родной Германии становится неуютно: усиливаются антисемитские настроения, немецкие ученые объединяются против Эйнштейна.

Ученый продолжает активно работать, увлекается изобретательством и конструированием. Известно, что вместе с соавторами он получил порядка 20 патентов. С 1926 принимает активное участие в «рождении квантовой механики», что затем высоко оценит Шредингер. Итогом квантовых научных изысканий стал мыслительный эксперимент «Парадокс Эйнштейна — Подольского — Розена» (1935).

«Мы выиграли войну, но не мир»: Эйнштейн в США

В тридцатых годах Эйнштейн понимает, что в Германии ему уже не место: дошло до того, что распространялись листовки с обещанием заплатить 50 000 марок за голову ученого. Научное сообщество с приходом к власти нацистского режима становится враждебным: достижения Альберта просто приписали «арийским физикам». Пришлось принять нелегкое решение: в 1933 теоретик покидает родной край навсегда. Он отказывается от немецкого гражданства и обрывает связи со всеми, кто остался на родине, включая друга Макса Планка.

Альберт вместе с семьей оседает в американском Принстоне, где становится профессором физики в Институте перспективных исследований. Удивительно, но в США ему рады куда больше, чем на родине: исследователь становится одним из самых уважаемых людей Штатов. Ему ежедневно приходят сотни писем от взрослых и детей, на каждое из которых Эйнштейн старался ответить. В 1934 ученого пригласил на прием в Белый дом сам Франклин Рузвельт.

Так как беседа с американским президентом произвела на ученого очень яркое положительное впечатление, Эйнштейн ставит свою подпись под письмом Рузвельту с просьбой создать ядерное оружие на опережение нацистам. В самих разработках атомной бомбы Альберт участия не принимал. Но позже теоретик начнет глубоко жалеть даже о подписи, поняв, что новый глава США Гарри Трумэн будет испытывать вооружение отнюдь не для мирных целей.

На закате жизни Альберт Эйнштейн все более убеждается в пацифизме:

критикует ядерное оружие и водородные бомбы;

открыто выступает против гонки вооружений;

призывает наградить ООН более широкими полномочиями.

Параллельно ведет научную работу в аспекте космологии, трудится над созданием единой теории поля.

«Свою задачу на Земле я выполнил»: последние годы жизни

В 1955 году ученый понял, что ему осталось недолго: как разумный человек, он спокойно составил завещание и объявил близким, что «свою задачу на Земле выполнил». Падчерица Марго писала о последних днях отчима: «Он говорил с глубоким спокойствием, о врачах даже с легким юмором, и ждал своей кончины, как предстоящего “явления природы”. Насколько бесстрашным он был при жизни, настолько тихим и умиротворенным встретил смерть. Без всякой сентиментальности и без сожалений он покинул этот мир». Гений умер вследствие аневризма аорты 18 апреля 1955. Его похороны состоялись на следующий день — попрощаться с Эйнштейном пришли 12 его самых близких людей. Тело легенды сожгли в крематории Ewing Cemetery, а прах развеяли по ветру.

17 цитат Эйнштейна, которые помнит мир

Альберта Эйнштейна можно без лишней скромности называть самым цитируемым ученым. И в этом нет большого секрета — ведь исследователь был еще и философом, мыслителем:

«Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но в Четвертой будут использоваться палки и камни».

«Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения».

«Чем умнее человек, тем легче он признает себя дураком».

«Единственное, что мешает мне учиться, — это полученное мною Образование».

«Не стоит обожествлять интеллект. У него есть могучие мускулы, но нет лица».

«Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!»

«Я никогда не думаю о будущем. Оно настает слишком быстро».

«Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию».

«Я благодарен всем тем, кто говорил мне “нет”. Только благодаря им я чего-то добился сам».

«Как много мы знаем, и как мало мы понимаем».

«Мир опасен не потому, что некоторые люди творят зло, но потому, что некоторые видят это и ничего не делают».

«Если A — это жизненный успех, то A = x+y+z. Х — это работа, y — Игра, а z — ваша способность держать рот закрытым».

«Какая печальная эпоха, когда легче разбить атом, чем отказаться от предрассудков».

«Если вы хотите вести счастливую жизнь, вы должны быть привязаны к цели, а не к людям или к вещам».

«Я научился смотреть на смерть как на старый долг, который рано или поздно надо заплатить».

«Если в первый момент идея не кажется абсурдной, она безнадежна».

«Все мы гении. Но если вы будете судить рыбу по ее способности взбираться на дерево, она проживет всю жизнь, считая себя дурой».

И, пожалуй, одна из самых знаменитых его фраз: «Порядок необходим глупцам, гений же властвует над хаосом».

Мифы об ученом: где правда, а где домыслы?

Гениальный теоретик и изобретатель нередко становился главным героем домыслов и откровенных легенд, придуманных его недоброжелателями:

Вся слава — арийцам! В нацистской Германии не была редкостью литература, почти полностью отрицавшая заслуги Эйнштейна в пользу «арийских физиков» Филиппа Ленарда и Иоганнеса Штарка, а также математика Эдмунда Уиттекера.

А была ли жена? Самый распространенный миф об Эйнштейне — будто истинным автором теории относительности была первая супруга ученого, Милева Марич. Документальных подтверждений тому нет, зато известно, что она сдала выпускные экзамены в Политехникуме лишь со второго раза и никогда в жизни не писала научные труды.

Забыл про Лоренца и Пуанкаре. По другой мифической версии значительный вклад в формирование теории относительности внесли ученые Анри Пуанкаре и Хендрик Лоренц, однако Эйнштейн ни упомянул их как соавторов в своих трудах. На самом деле эти ученые мужи никогда не отрицали заслуг Альберта, а наоборот очень тепло к нему относились.

Пацифист ли? В одной из биографий Эйнштейна утверждается, будто бы он принимал участие в проектировании военного самолета. В реальности этого быть не могло, так как ученый являлся убежденным пацифистом.

И не веган вовсе! Ряд источников утверждает, будто Альберт был ярым вегетарианцем. В действительности же он придерживался растительной диеты лишь в последний год жизни.

Еще одна распространенная легенда об Эйнштейне: якобы теоретик перед самой смертью сделал грандиозное открытие, которое могло бы погубить все человечество. Чтобы опасные знания не попали не в те руки, ученый просто сжег свои работы.

20 интересных фактов об Альберте Эйнштейне

Герой нашего обзора — не только выдающийся ученый, но и со всех сторон интересная личность, многогранный человек с отменным чувством юмора. Поэтому об Эйнштейне можно найти немало занятных фактов:

В детстве Альберт был очень религиозен, но его его интерес к религии окончательно угас уже в 12 лет.

Как и многие гении, любил одиночество. Впервые заговорил лишь в 7 лет, потому что до этого возраста ни с кем не хотел общаться.

Самый распространенный миф о гении, будто он плохо учился в школе. На самом деле это было совсем не так: на выпускных экзаменах Эйнштейн не справился лишь с французским.

… но во время учебы в техникуме он таки прогуливал физику! И лишь по той причине, что знал ее лучше своих преподавателей!

В юности будущему ученому приходилось по несколько дней голодать, из-за чего у него развилась болезнь печени, мучившая всю жизнь.

Ученый не любил носки — «на большом пальце всегда появляется дырка!» Проблему решил легко — просто не носил их.

Эйнштейн — человек слова. Разводясь с первой супругой, он подписал соглашение, что отдаст женщине денежную составляющую Нобелевской премии (если когда-либо таковую получит). Когда же ученый стал лауреатом, он до последнего цента перечислил всю огромную сумму экс-жене и детям от первого брака.

Исследователь обожал раздавать автографы. Но не бесплатно — за роспись гения нужно было заплатить 1 доллар. Вырученные суммы Альберт перечислял на Благотворительность.

Только после смерти ученого стало известным, что ФБР следило за ним всю жизнь. Личное дело Эйнштейна включало в себя 1427 страниц.

По странным и невыясненным причинам этого человека выводило из себя слово «мы».

В отличие от ряда коллег, обожал Спорт — только плавать не любил. А вот парусный спорт был настоящей страстью Альберта — он достиг неплохих результатов в яхтенных соревнованиях.

При этом Эйнштейн всю жизнь до самой смерти курил. А вот алкоголь совсем не уважал.

Самая известная фотография исследователя сделана на его 72-й день рождения. Он показал фотографу язык, потому что устал весь день позировать и улыбаться для съемок.

Эйнштейн был настоящим ловеласом — многочисленные поклонницы, любовные похождения, бесконечные измены жене…

Если какой-то научный вопрос никак не решался, Альберт просто начинал… играть на скрипке. В самом деле, во время игры на музыкальном инструменте на него порой находило озарение. Кстати, игре на скрипке он научился раньше, чем заговорил, — в 6 лет.

Долгие годы Альберт не чистил зубы: он был уверен, что щетина зубной щетки настолько жесткая, что «ею возможно просверлить алмаз». К полезной гигиенической процедуре его смогла приучить лишь первая жена.

Альберта многие помнят, как замечательного шутника с отменным чувством юмора — он верил, что хорошая шутка растворяет невзгоды.

Однажды Эйнштейну предложили стать вторым после Хаима Вейцмана президентом Израиля. Но ученый отказался, сославшись на отсутствие опыта правителя.

Одними из любимых писателей ученого были классики Федор Достоевский и Лев Толстой, а любимым композитором — Моцарт.

Магистра Йоду из саги «Звездные войны» списали с… фотографий Эйнштейна. Мимику теоретика использовали при создании инопланетного персонажа.

А вот последние слова ученого остались неразгаданной загадкой на целую вечность: 76-летний Эйнштейн умирал в американском госпитале и перед кончиной произнес что-то на немецком — сиделка знала лишь английский, фразу не поняла не запомнила.

Труды Эйнштейна: самые знаковые работы гения

Среди трудов одного из самых замечательных людей ХХ века можно выделить издания Альберта Эйнштейна, признанные на все времена:

«Бог не играет в кости. Моя теория относительности».

«О специальной и общей теории относительности» (общедоступное изложение).

«Принцип относительности».

«Относительность. Мои искания и стремления».

«Сущность теории относительности».

«Вопросы космологии и общая теория относительности».

«О физической природе пространства».

«Предустановленная гармония».

«Элементарная теории полета и волн на воде».

«Куда идет мир: к лучшему или худшему?»

«Так говорил Альберт Эйнштейн».

«Евреи среди народов: три эссе».

«Автобиографические наброски».

Также отдельно можно изучить сборник «Цитаты и афоризмы» Альберта Эйнштейна, чтобы ознакомиться с его самыми яркими высказываниями.

Книги об Эйнштейне: что стоит почитать

Дабы досконально изучить биографию исследователя, стоит обратить внимание на биографические издания о нем:

Книга «Альберт Эйнштейн. Его жизнь и его Вселенная», Уолтер Айзексон. Жизнеописание великого ученого от автора той самой биографии Стива Джобса. Читателям не только предлагается доступное изложение сути открытий и научных изысканий главного героя, но и увлекательный рассказ об его личности. Повествование дополняют воспоминания, личные письма, дневниковые заметки, чтобы открыть перед нами Эйнштейна-гуманиста, мыслителя, бунтаря и мечтателя.

Книга «На луче света. История Альберта Эйнштейна». Прекрасная биография великого ученого для самых маленьких. Повествование ведется от имени мальчика Альберта, которому хотелось познать невозможное. Вдохновляющий рассказ про то, что не нужно бояться быть самими собой, постоянно думать и интересоваться всем на свете.

Также имя ученого упоминается в шутливой пьесе Стива Мартина, романе Алана Лайтмана «Мечты Эйнштейна». произведении Жана-Клода Карье «Пожалуйста, месье Эйнштейн» и поэме «Эйнштейн» Арчибальда Маклиша.

Фильмы об Альберте Эйнштейне: что стоит посмотреть?

Неудивительно, что судьба славного ученого не раз привлекала внимание кинематографистов. Среди самых известных художественных кинолент:

Фильм «Эйнштейн и Эддингтон» (2008). На Старый Свет надвигается Первая Мировая, а в Европе пока еще никто не знает о гениальном Эйнштейне. Кроме британского астронома Артура Эддингтона, ясно осознающего, что именно эйнштейновские теории откроют новые пути понимания и времени, и пространства. Ученые мужи пускаются в переписку, понимая, что этого уже достаточно, чтобы их сочли предателями своих государств…

Фильм «Эйнштейн» (2008). Увлекательная биографическая драма протяженностью в 3 часа: акцент делается не только на научных открытиях, но и на личной жизни героя — браке с Милевой Марич и новой попытке построить отношения.

Сериал «Гений» (2017-2021). Американско-британский т/с протяженностью в 20 увлекательных серий, где полностью раскрыта жизнь великого ученого с первых до последних дней. Открытия, отношения с женщинами, ошибки, борьба, достижения… Всему этому есть место в сюжете!

Среди других кинематографических творений есть художественные фильмы «Я убил Эйнштейна, господа» (1969), «Коэффициент интеллекта» (1994), документальные ленты «Альберт Эйнштейн. Формула жизни и смерти» (2005), «Великая идея Эйнштейна» (2005), «Альберт Эйнштейн и Маргарита Коненкова. Больше, чем любовь» (2017), а также российский телесериал «Эйнштейн. Теория любви» (2013).

Так кем же он был, великий Альберт Эйнштейн? Люди считают, что самые исчерпывающие оценки — в словах его современников. Стало быть, «Мудрый и кроткий» по словам Годфри Харди? Арифметику вторит Роберт Оппенгеймер: «В нем всегда была какая-то волшебная чистота, одновременно и детская, и безгранично упрямая». А философ и математик Бертран Рассел был уверен: «Общение с Эйнштейном доставляло необычайное удовлетворение. Несмотря на гениальность и славу, он держал себя абсолютно просто, без малейших претензий на превосходство… Он был не только великим ученым, но и великим человеком».