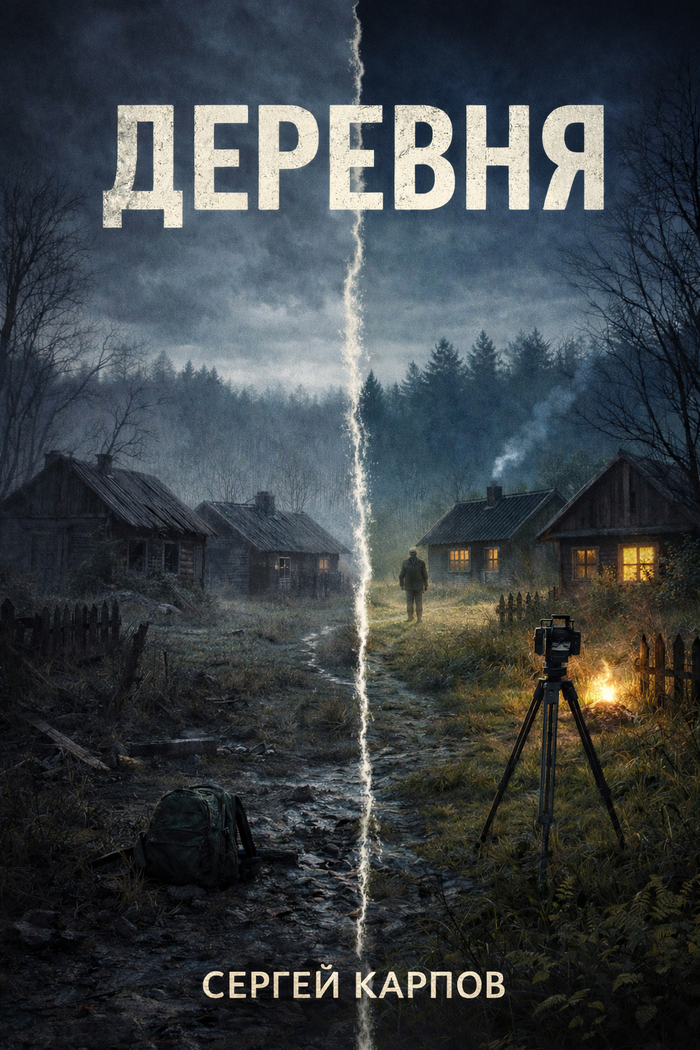

Деревня

Про деревню мы узнали не из слухов и не от местных. Виктор Сергеевич в конце последнего семестра предложил нам проект-исследование в качестве дипломной работы.

Он ждал нас на следующий день в своей аудитории после занятий. В архиве он нашёл старую карту и документы переписи за 1939 год. Когда мы зашли, Виктор водил пальцем по карте и, щурясь, что-то бормотал себе под нос, даже не заметив, как мы вошли.

Проводника мы нашли в местном райцентре. Николай оказался немногословным мужиком лет сорока. Он сдавил мою руку, будто проверяя на прочность. Молча выслушал Виктора и в конце добавил:

— Выйдем с первыми петухами, нечего по тайге ночью шнырять.

Виктор Сергеевич усмехнулся, но ничего не сказал. Я тогда подумал, что это просто причуды местных, ведь мы были кандидатами в мастера спорта по туризму.

До предполагаемой деревни мы дошли только к вечеру. После весенних дождей дорогу размыло, и мы шли пешком. Николай долго бурчал, предлагая вернуться. Виктор твёрдо решил идти дальше.

Лес редел, тропинка расползалась в сумерках. Мы увидели очертания домов. Ни собак, ни каких-то следов пребывания человека. Только заросшие бурьяном дома. У некоторых виднелись дыры в крыше, где-то не было стёкол, покосился штакетник.

— Это точно та деревня? — спросил Саша.

Виктор подсветил карту фонариком и сверился по компасу. Всё сходилось. По документам это была та самая деревня.

Мы обошли деревню вокруг, чтобы найти место для лагеря. Николай заметил пустырь на окраине и приказал остановиться там. Мы разбили палатки и уселись у костра.

Виктор с Николаем говорили друг с другом сквозь зубы. Саша с Леной сидели в обнимку и ворковали. Мне наскучило слушать спор Виктора, и я ушёл к себе в палатку. Засыпая, я поймал себя на странной мысли: когда мы вошли в деревню, было ужасно тихо — ни шелеста, ни птиц.

Ночью я проснулся от звуков, которых здесь быть не должно. Где-то вдалеке лаяла собака. Я прислушался. Потом донёсся ещё звук — людской голос. Я сел, вылез из палатки и огляделся. Вокруг никого.

Собака больше не лаяла. Только тишина. Я вернулся в палатку, списав всё на сон.

Утром Николай отвёл нас к ручью, чтобы умыться. Вернулись мы другой тропой. Палатки стояли на месте, но деревня… дома были целые, дворы ухоженные, люди занимались своими делами. И что странно — никто не удивился, увидев нас.

Виктор попросил подождать его. Он сходил к лагерю, убедился, что вещи наши, и вернулся с блокнотом. Мы прошли в деревню. Николай остался у края, достал махорку и, скрутив самокрутку, закурил.

С заднего двора одного из домов доносился звук, будто кто-то колол дрова. Мимо нас прошла девушка с коромыслом на плечах. Мы направились к центру деревни. На крыльце сидел дед с густой бородой и седой головой. Виктор решил подойти к нему и расспросить о деревне. Навстречу выбежал пёс и начал облаивать — лай показался мне знакомым.

Дед гаркнул на собаку, и та скрылась в конуре.

— Скажите, а сколько у вас тут домов?

— Сколько видишь, столько есть.

Виктор огляделся и что-то записал.

— А муниципальные здания у вас есть?

— Чегось?

— Школа, например, есть у вас?

— Была… раньше.

— Почему раньше? А сейчас?

— Не надо стало.

Виктор всё записал.

Лена всё время держалась ближе к Саше. Мне показалось, что она чем-то встревожена.

— Лен, ты в порядке?

— Не знаю. Тебе не кажется, что эта деревня жуткая?

Я огляделся и пожал плечами, но она так и продолжила держаться ближе к Саше. Я дошёл до конца деревни и увидел новый дом. Выглядел он необжитым: ставни закрыты, поленница пустая.

Мы вернулись к лагерю, и Виктор поделился своими наблюдениями. Он снова сверился с картой и документами.

— Понять не могу: в записях двенадцать домов, местные говорят, что девять. Мол, раньше больше было — и молчат. Может, вы заметили фундаменты или что-то такое?

— Да бредят они. Живут в своей глуши, на дрова, поди, растащили, а признаваться не хотят, — махнул в сторону деревни Саша.

— Я тоже ничего не заметила.

— Собирайтесь, я вас обратно отведу той же тропой.

— Нет, мы тут задержимся, — резко отсёк Виктор.

Я заметил, как у Николая дрогнул мускул на лице, но он равнодушно ответил:

— Как хотите.

До вечера Виктор что-то измерял и записывал, обновляя данные и карту. Мы хотели ему помочь — всё-таки это был наш проект, — но он отмахнулся. Просто сидеть было скучно, и мы разбрелись по деревне. Местные были приветливы, но одно не давало покоя — ощущение, что они знали о нас больше, чем мы о них.

Вечером, собравшись у костра, мы травили байки. Атмосфера казалась мирной, спокойной. Николай решил рассказать историю:

— Помню, маленький я был, дед мой, фронтовик, в лес повёл меня. Пошли, говорит, церковь старую покажу. Долго шли. Я по пути шиповник рвал, у церкви цветочки заприметил — думаю, дай нарву бабушке. Фиолетовенькие такие. А дед видит, куда иду, и говорит: «Колька, не рви их — могильные. Это на мертвяках растут, что замучили до смерти. Манят к себе, а потом те, кто нарвёт, мёртвыми оказываются поутру».

— Ложь это всё, наукой доказали, что нет ничего эдакого.

— Ложь — не ложь, а попа того в революцию в церкви-то и сожгли.

Лена побледнела и уткнулась в Сашино плечо. До сна мы сидели молча — каждый думал о своём.

Утром было зябко, холод пробирал до костей. Я расстегнул палатку и, выглянув, встретился взглядом с Леной.

— Илья, ты не знаешь, где Саша? Говорил, что в туалет отойдёт, а его нет. Я уже полчаса его жду.

— А чего за ним не пошла?

— Страшно мне, одна боюсь ходить.

Я предложил подождать ещё немного и, если не вернётся, поискать его. Спустя пару минут он появился как ни в чём не бывало. Лена кинулась к нему.

— Я же на пять минут отходил, ты чего?

— Дурной, я уже думала, что ты потерялся.

Лена, видимо, ещё не проснулась. Я полез в палатку за тёплой одеждой.

Когда вылез, увидел Виктора — он снова что-то записывал, держа часы в руке. Заметив меня, он спрятал их в карман. Это напомнило мне завести свои часы, и я спросил время у Саши. Он показал 6:35. Мои убежали вперёд — стрелка застыла на 7:00.

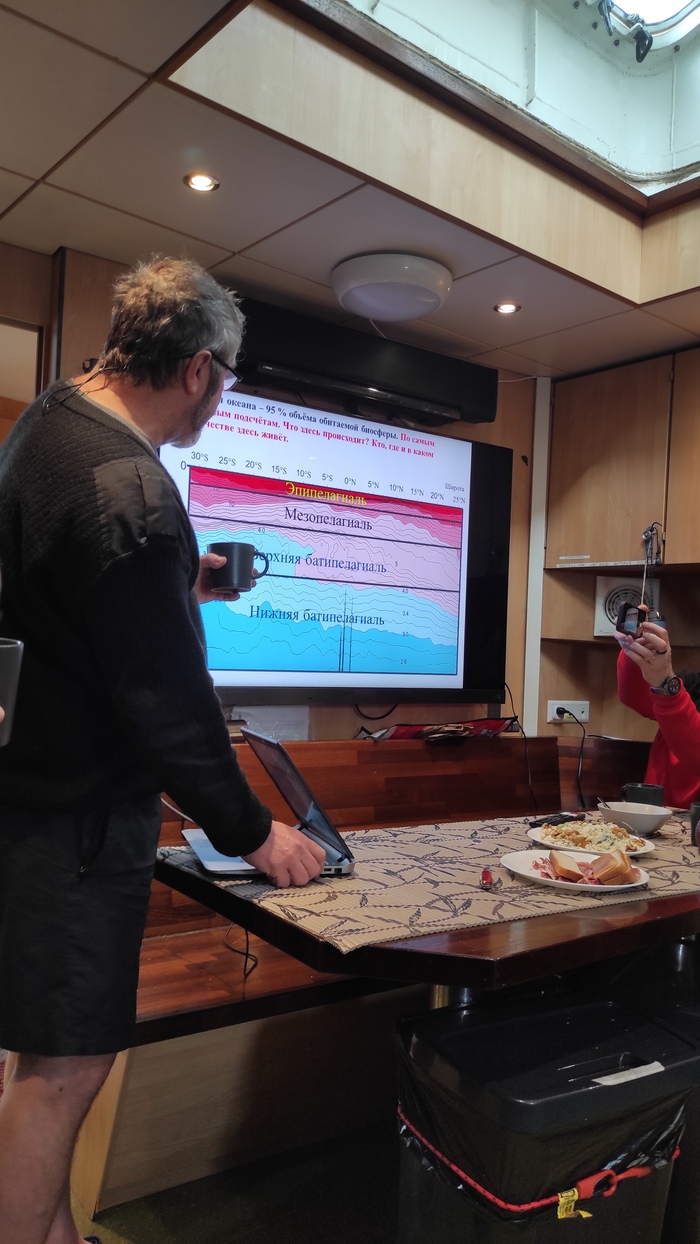

Позже Виктор поручил нам сделать привязку деревни к местности. Саша вытащил из кейса теодолит и установил его на штатив. По топографической карте ближайших знаков ГГС не было, и мы решили поставить временный.

Саша вызвался сходить к сопке и установить его. Лена собралась идти с ним, но он остановил её, сказав, что быстро. Я с планшетом ушёл в деревню составлять план. Дойдя до последнего дома, я подумал, что где-то ошибся: вчера он был пустым, а сегодня там сидел сухой, как черенок, седой старик. Я окликнул его, но он не обратил внимания.

Подойдя ближе, он показался мне знакомым, но я не мог вспомнить его среди жителей.

Я расспросил его о деревне — он отвечал медленно и кратко. Уже вечерело, и я попрощался, решив вернуться в лагерь.

— Илья, позаботься о Лене, — бросил он мне в спину.

Обернувшись, я увидел, как дед, как ни в чём не бывало, направился к сараю. Странно — я ведь не называл ему своего имени.

Когда я вернулся в лагерь, Лена сидела на бревне и тихо всхлипывала. Виктор кричал на Николая. Подойдя ближе, я услышал их спор:

— Без Александра мы не вернёмся.

— Значит, никогда не вернётесь.

— Вы же проводник, помогите нам.

— Тайга уже забрала его.

— Чёрт бы вас побрал. Сегодня поищем, завтра вернёмся за поисковой группой.

Мы оставили Лену в лагере и пошли к сопке. Николай всю дорогу молчал и лишь изредка сухо говорил: «сюда» или «за мной».

Я попытался расспросить Виктора о деревне и поделился своими наблюдениями. Он остановился, посмотрел на меня и сказал только:

— Есть одна догадка.

После этого он пошёл за Николаем.

Дойдя до сопки, мы нашли штатив с прибором, но Саши не было. Мы разбрелись в разные стороны и начали его звать. Отойдя метров на десять, я слышал их крики с задержкой, как эхо, хотя отошли мы недалеко.

Безрезультатно мы вернулись в лагерь. Лена посмотрела на нас с надеждой, но, не увидев Саши, снова расплакалась. У костра мы сидели молча и вскоре разошлись спать.

Ночью я плохо спал — то засыпал, то просыпался. В полудрёме услышал мужской голос. Может, Саша вернулся, но по тону голос был постарше. Очнувшись, я услышал, как кто-то шуршит в вещах. Уставший, я не решился вылезать из палатки и уснул до утра.

Проснулся я от шума в лагере. Солнце уже встало и освещало палатку. Я натянул свитер и вылез. Виктор окликнул меня и сказал собираться. Лена подошла, взяла меня под руку и отвела в сторону.

— Саша вчера приходил, я точно знаю. Утром я не нашла его кофты.

— Мне кажется, я тоже его слышал.

— Может, поищем его? Поговори с Виктором, прошу.

— Лен, если бы это был Саша, он бы не ушёл.

— Не знаю… может, за ним кто-то гнался?

— Ага, от пенсионеров скрывался. Да и животных тут быть не должно.

— Илья, ты поможешь или нет?

Я покачал головой и пошёл собираться. Лучше сообщить в милицию, чем самим потеряться. Пока я собирался, Лена сверлила меня исподлобья.

Собравшись, я всё же подошёл к Виктору и Николаю:

— Может, задержимся ещё на сутки?

— Илья, каждая минута на счету. Нас четверо, а местность знает только Николай. Мы ему обузой будем. Лучше собрать поисковую группу — они его найдут.

— Не будем терять времени.

Мы вышли из деревни. Выйдя на тропу, я шёл замыкающим и напоследок обернулся в надежде увидеть Сашу. На краю деревни стоял дед, с которым я говорил накануне, и махал нам вслед. А старая кофта на нём что-то мне напоминала.