«5 есть 2+3. Два — число четное, три — нечетное, выходит, что пять — число и четное и нечетное».

«Знаешь ли ты, о чём я хочу тебя спросить?» — «Нет». — «Знаешь ли ты, что добродетель есть добро?» — «Знаю». — «Об этом я и хотел тебя спросить. А ты, выходит, не знаешь то, что знаешь».

«Лекарство, принимаемое больным, есть добро. Чем больше делать добра, тем лучше. Значит, лекарств нужно принимать как можно больше».

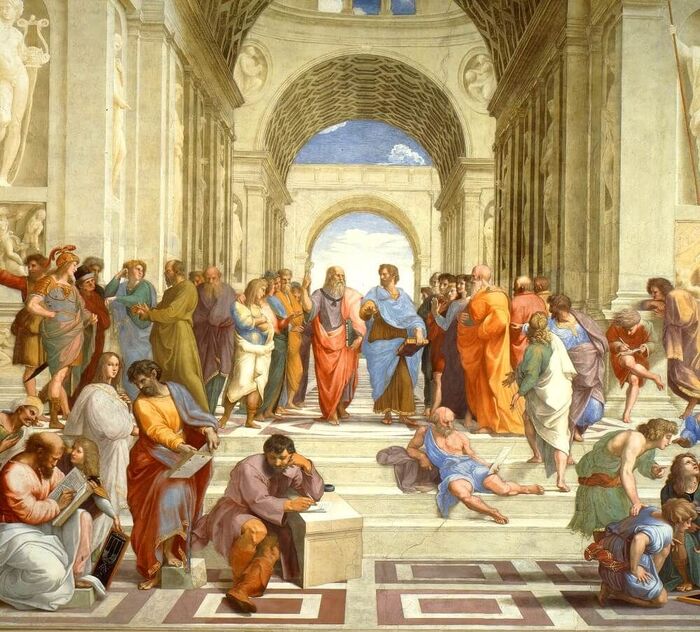

Подобные рассуждения могут показаться бредовыми или абсурдными, но на самом деле они принадлежат одному из величайших философов Древней Греции — Протагору (480–410 гг. до н. э.), представителю софистической школы. Термин «софист» происходит от греческого слова, означающего «мудрость» или «умение». С течением времени это направление философии трансформировалось в систему, где логика и риторика превалировали над истиной.

Одним из первых и наиболее известных софистов был Горгий (483–375 гг. до н. э.), который приобрёл известность благодаря своему утверждению: «ничего не существует». В своих произведениях он «логично» доказывал это, используя язык парадоксов и риторики.

Другой известный софист, Протагор, утверждал: «Вор не желает приобрести ничего дурного. Приобретение хорошего — это доброе дело. Следовательно, вор желает хорошего». Или ещё более парадоксальное: «Эта собака имеет детей, значит, она — отец. Но это твоя собака. Значит, она твой отец. Ты её бьёшь, значит, ты бьёшь своего отца и ты — брат щенят».

Такие «доказательства» действительно вызывают ассоциации с библейским предупреждением: «Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом…» (1 Кор. 3:19).

Сегодня подобное мышление могло бы быть отнесено к резонёрству — психопатологическому расстройству. Советский психиатр профессор В. А. Гиляровский определяет резонёрство как «бесплодное мышление, не наполненное содержанием, лишённое цели и сосредоточенное на незначительных деталях». Высказывания таких людей логически стройны, но не несут реальной пользы.

Софисты живы и сегодня — в образе тех, кто ни к чему не стремится, но охотно участвует в обсуждении любых тем. Эти современные «пустословы» могут даже занимать высокие должности и обучать других. Увы, такие явления не редкость и в религиозных кругах. Именно они создают свои версии учения, подменяя Божественные истины человеческими постановлениями.

В Средние века подобные софисты сочиняли обширные трактаты о природе Фаворского света или строении ангельских крыльев, игнорируя важнейшие вопросы спасения. Апостол Павел пишет о таких: «…от чего отступивши, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чём говорят, ни того, что утверждают» (1 Тим. 1:6–7). И советует: «Негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии» (1 Тим. 4:7).

Эпикурейцы: Удовольствие как Философия Спасения?

В 341 году до н. э. в городе Лампсаке на Самосе родился Эпикур — сын афинского поселенца и женщины, занимавшейся заклинаниями злых духов. С раннего возраста он был окружён мистикой и страхами, которые преследовали его всю жизнь. Ища освобождения от этих ужасов, он обратился к философии, надеясь найти покой и радость.

Сначала Эпикур увлёкся учением Демокрита, а позже, в 310 году до н. э., разработал собственную философскую систему. Он писал: «Пусты слова того философа, который не врачует никакое страдание человека». Как медицина бесполезна без исцеления, так и философия, по его мнению, должна избавлять от душевных мук.

Для Эпикура главной проблемой человечества был страх — перед смертью, перед богами, перед жизнью. Его философия стремилась устранить страх, заменив его покоем и наслаждением. Он поселился в роскошном саду, подаренном ему учениками, где философствовал о простых удовольствиях: вкусной пище, музыке, любви, красоте природы.

Хотя он изначально искал духовный покой, его учение быстро выродилось в гедонизм. Смыслом жизни стало избегание страданий и поиск чувственных наслаждений. Девизом эпикурейцев стало изречение: «…станем есть и пить, ибо завтра умрём» (1 Кор. 15:32).

С представителями этой школы встретился апостол Павел в Афинах (см. Деян. 17). Они отвергли его проповедь о воскресении и Божьей любви. Об этих людях Павел позже написал: «…как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — делать непотребства…» (Римл. 1:28).

Хотя школа эпикурейцев прекратила своё существование, их философия жива. Сегодняшние «эпикурейцы» — это те, кто живёт ради удовольствий, порой извращённых. Стремление к наслаждению вытесняет духовные поиски. Но, как и их предшественники, эти люди не находят покоя, лишь усугубляя страх и пустоту.

Даже в церковь они приходят не из любви к Богу, а движимые страхом, пытаясь обрядами заслужить безопасность. Но Христу нужно сердце, а не ритуал. Он говорит: «…Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10). Его призыв: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас…» (Мф. 11:28–30) остаётся актуальным и сегодня.

Стоики: Гордая Независимость или Языческое Самоспасение?

Стоицизм — одна из самых популярных философских систем древности. Своё название он получил от Стоа Пойкиле — расписного портика в Афинах, где собирались его приверженцы. Основателем школы был Зенон из Кития (346–264 гг. до н. э.), который, потеряв своё имущество, остался в Афинах и стал философом.

Сначала он примкнул к циникам, а позже, в 300 году до н. э., создал собственное учение. Центральной идеей стоицизма стала концепция мудреца — человека, слившегося с космическим Логосом и ставшего самодостаточным.

Стоики рассматривали Бога как космический огонь, созидающий всё. Мир, по их мнению, одушевлён. Главная цель — освободиться от страстей, отказаться от семьи, любви, боли и радости. «Ваше счастье — не нуждаться в счастье» — утверждали они.

Философия стоиков привлекала как эллинов, так и римлян, особенно тех, кто искал силы в себе. Именно от стоиков пошли идеи о равенстве и общей собственности, позднее заимствованные утопистами и коммунистами.

Нравственность и самообладание были неотъемлемой частью стоицизма. Однако эта философия нашла почву и в религиозных кругах. Стоики становились инквизиторами, фанатиками, монашествующими, предавшимися аскезе. Они выдвигали догмат о спасении собственными делами — высшей форме гордыни, отвергающей жертву Христа и библейский принцип: «…праведный верою жив будет!» (Римл. 1:17).

Для гордого сердца неприемлема мысль о спасении даром. Таким людям важно всё заработать — своими силами, делами, заслугами. Находясь в церкви, они служат не Богу, а себе, воскуряя фимиам собственной добродетели. Их вера — лишь маска, под которой скрывается языческая философия самоспасения.

Но Христос зовёт всех такими, какие мы есть. Первый шаг к спасению — осознание своей немощи и потребности в Боге. Лишь поняв, что спастись своими силами невозможно, человек может обратиться к Христу и доверить Ему свою жизнь. Тогда наступает подлинная радость, а исполнение Закона Божьего — десяти заповедей — становится не бременем, а источником счастья.