Царь Ставрии Клим XXVI по прозвищу Царь-Колесо видел избиение, сожжение и гибель ройского флота с палубы удирающей в Ставроссу собственной яхты. Он хотел показать сыну, своему единственному наследнику грозную славу их варваросской силы, а теперь закрывал ладонью его мокрые от слез глаза и между пальцев жгло от его детского горького взгляда на позор и ужас панцарства.

Спустя несколько часов царь сидел у дальней стены Зелёного зала своего дворца и устало смотрел на плотную, неподвижную толпу столичных генералов и маршалов. Они стояли над картами, как над операционным столом с пациентом, который только что умер и унёс собой какую-то важную для всех тайну. Тихо, слышно только, как тлеют папиросы и тикают хором сверенные часы командиров.

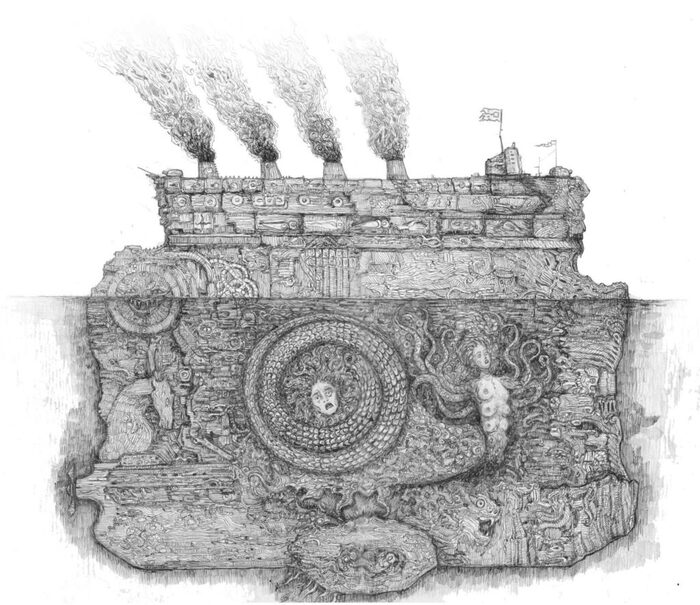

Флот потерян, все шесть линкоров, двадцать два миноносца и сорок один корабль поддержки — погибли. Только несколько быстроходных катеров спаслись на мелководье Детского Моря. Остальной флот вместе с экипажами, а также бастионы Церрерских островов со своими гарнизонами, а также без счёта морских зевак были сожжены и погибли в коротком бою, длившемся двадцать семь минут.

После Погрома, как позже прозвали то избиение в Устье Дунавы, Соло разделились — один из пяти саркофагов, часть малых боевых и транспортных судов пошли на Понурту. Там Соло, не получив никакого урона, сожгли береговые батареи, без труда подавили рассеянное сопротивление, выжгли начисто несколько кварталов вокруг порта и беспрепятственно начали проводить высадку значительных сил пехоты, артиллерии, бронемашин и припасов.

Основная часть армады двинулась на Ставроссу. Единственным препятствием перед выходом на большую дунавскую воду были старинные бастионы бывшей столицы. Впрочем, как стало ясно, для Соло это никакое не препятствие. Самые современные и куда более мощные укрепления и батареи показали вчера свою несостоятельность перед противником. Оказалось, что у Варвароссы просто нет средств, способных поразить вражеские саркофаги. А значит, утром Соло минуют Узкую глотку и выйдут на большую воду Дунавы.

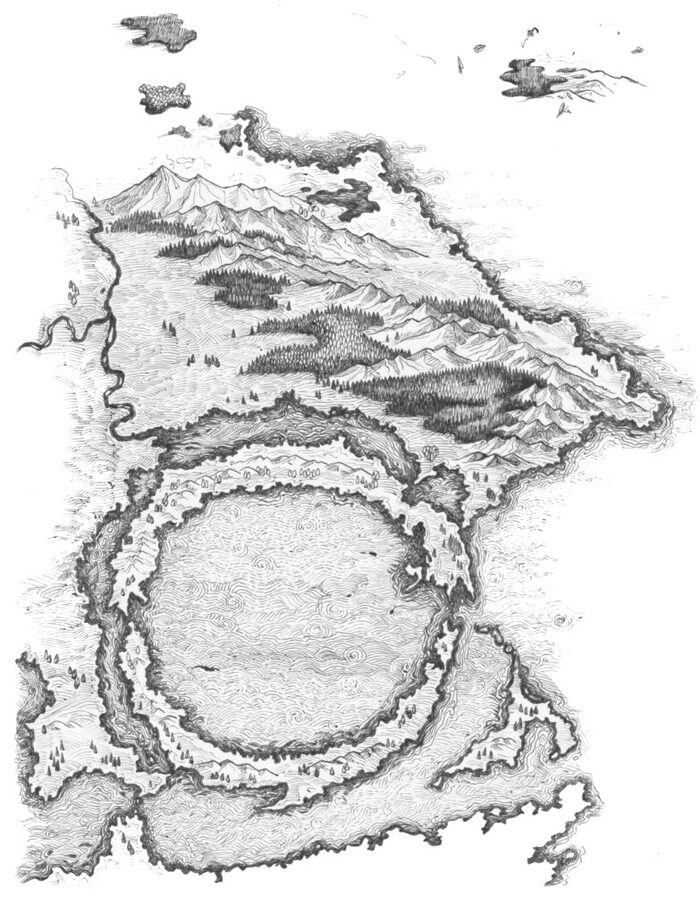

Для Варвароссы Дунава — не просто река, это как хребет для животного, в нём и опора, и кровь, и нервы. На дунавских берегах и притоках стоят все главные и богатейшие города империи. Если, а точнее, когда армада выйдет на простор главного русла, то будет подниматься вверх по течению и сжигать по пути все города, разрушит семь великих мостов, уничтожит Василиссу.

Придётся снимать войска Великого Простора, но тогда степные цари и горные королевы соберутся и нанесут удар с запада. И без того два последних года на Просторе неспокойно, появился новый вождь. Он подчинил себе народы северных притоков, равенских долин и захватил ключевую крепость Победим на притоке Покой. Великий Простор одолеет засечные линии или прорвёт степные валы, ордам захватчиков откроются незащищённые внутренние земли, что тогда спасёт Варвароссу? Тогда она погибнет так же, как её флот, только мучительнее и медленнее.

Генералы молчали. 6:30 утра. После Погрома армада снова двигалась медленно, будто переводя дух. Таким ходом в начале девятого часа она подойдёт к Ставроссе. Проходя мимо городов Малев и Муранга, Соло походя сожгли их. Жителей даже не успели эвакуировать. По всей видимости, в этих городах и Понурте погибли тысячи людей.

Известия о потере флота и гибели трёх городов вызвали панику в Ставроссе, жители бежали из города. Армия, подчиняясь растерянным приказам, занимала позиции по берегам, в восточных кварталах и бастионах, чтобы помешать возможной высадке десанта. Генералы спорили — одни говорили, что нужно отводить войска, чтобы уберечь их от бессмысленного истребления, другие отвечали, что не годится оставить славную столицу Ставрии без боя. Так или иначе, к утру, с приказами или без, большая часть сил всё же была отведена из города.

К утру Ставроса опустела и затихла. Солнце поднималось всё выше, вот уже и девятый час. Должны уже вовсю звенеть трамваи, сновать машины, из открытых окон петь приёмники; школьники, чиновники, торговцы, служащие, военные должны шагать по своим делам в прогулочном темпе небольшого старинного города. Вместо этого — тишина и безлюдье, как будто в пять утра. Ставрийского царя эта картина приводила в отчаяние, к горлу подступала обжигающая пустота. Отсюда, с верхнего крыла крепости, город и Ставрийский Рукав как на ладони. Ещё позавчера был такой праздник, прекрасные корабли уходили за победой… но вместо победы — дурной сон. На Ставросу ползёт легко одолевшая их флот чёрная армада. Вон они — гробы проклятые. Армада уже хорошо видна, перемахов пять до них — ползут, не торопятся.

Уже под утро после всех совещаний генералы убрались из дворца, забрав свои беспомощные карты и оставив забитые пепельницы, — да, Зелёный зал помнил и более славные вечера. Царь получил приказ отвести свою гвардию и взорвать орудия. Звучит серьёзно и драматично. Только вся его гвардия — это 28 отборных молодцов, отобранных по росту и приятной наружности. Мундиры цвета бирюзы, фуражки с золочёными кокардами, ленты длиною ниже колен и ослепительно чёрные сапоги с голенищами выше колен. Встречи, приёмы, сопровождения, парады, скрип портупей, рёв приветствий молодыми тенорами — вот что такое его гвардия.

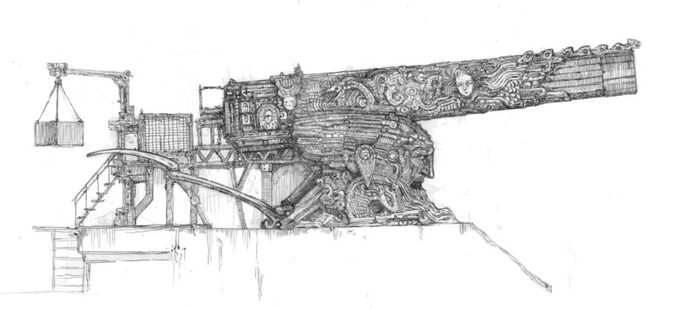

Ещё его гвардия — это четыре часовые пушки, стреляющие дважды в день, в девять утра и в девять вечера. Их-то и нужно взорвать. Какая глупость. И ещё для усиления в распоряжении царя Драконобоица — звезда туристических открыток. Её тоже надо взорвать?

И крепость Ставрос уже давно забыла про свою давно минувшую геройскую молодость — последние лет сто это музей. Теперь на стенах крепости экскурсии и сувенирные лавки, а в казематах, помнящих признания и вопли испытуемых врагов берёзовой короны, детская комната с привидениями и музей восковых фигур.

Сам ставрийский царь был под стать и своей крепости, и своей гвардии — он был холен, наряден, высок, тучен и совершенно не воинственен. Все его предки — череда отчаянных рыкарских рубак в золочёных картинных рамах. Даже отец его — Ставр XXXVI, правивший в спокойное время, только что спал без мундира и характером был как обыкновенный роевой рыкарь — грубоватый, взрывной и чувствительный. Всю молодость свою он провёл на Великом Просторе, зрелость — на парадах и манёврах, а смерть настигла его в 35 лет — на очередных учениях его задавил броневик.

А вот наследник получился совсем гражданским человеком, сроду царевич не носил мундиров, только самые дорогие и удобные вещи свободного покроя. Балы, карнавалы, рулетка, карты, лучшие виды горючих вод, опера, еда, скачки, собаки, голуби, лошади и женщины — вот усечённый круг его обыденных увлечений. Обычно народ не жалует таких правителей, но этого добродушного балагура украшали удачливость и щедрость.

Любое затеянное им предприятие, даже самое, на первый взгляд, бестолковое — вроде строительства самого высокого в мире колеса обозрения, или разведения в затопленных областях долгого риса, или возрождение древних богатырских игр, со скачками и гвардейским многоборьем, — все, что могло скорее привести к убыткам и надрыву сил этого не самого богатого царства, приводило к большому успеху и выгоде. Игры привлекали народ со всей империи, долгий рис давал богатые урожаи, а весной цвёл солнечно-розовым цветом, и на всё это хорошо было глядеть с самого высокого в мире колеса обозрения.

Любимым же детищем Царя-колеса была церковь Трояна-Оправдателя, вон она парит на невысокой скале. Ещё в строительных лесах, ещё без куполов, в лёгкой резьбе, как в прозрачной одежде на белое тело. Внутри ещё до вчерашнего вечера расписывал стены его любимый художник Воробьев-Ангел. Снаружи церковь была как невеста, а внутри — темна, как баня по черному. Недописанные фрески со святыми матронами, апостолами бесстрашия и ястребиными ангелами глядели со стен удивительными тёмными ликами, написанными как будто сорок тысяч лет назад, хотя их краски ещё даже не высохли. Как же крепко получалось каяться под их взорами. А царь, к стыду своему, любил каяться.

Вместе с Воробьевым они задумывали ещё одну церковь. Она, наоборот, должна была быть снаружи чёрной, похожей на терем злой ведьмы, но внутри быть белой и расписанной самыми светлыми образами голубиных ангелов и василисковых невест. Там бы проводили венчания и отпевания добрых людей. Прекрасные, прекрасные планы, и неужели им не судьба сбыться из-за дурацкой войны?

Сегодня царь, конечно, не спал. Эвакуация, паника, бесполезный военный совет, бестолковый собачий ужин на ходу — всё это было тяжело его толстому порывистому телу и лёгкой голове. Перед тем как поехать из дворца в крепость, он забылся на несколько минут, и в полусне его будто распяло, он очнулся с острой болью в груди и тупым осознанием, что всё кончено. Наступает что-то жестокое, злое и необратимое, как тяжёлые увечья, как Звероворот. Счастливая невеста задела стол, золотое яйцо покатилось и вот-вот упадёт. Теперь всё изменится, всё станет намного хуже, и зачем тогда он, со всей своей страстью к бесполезной красоте и неполезному веселью?

Он показался себе таким ненужным. Как не нужен на свадьбе человек, убитый горем, как не нужен на похоронах человек, у которого большая радость, так и он не нужен в этом наступающем злом времени. Но такое осознание вызвало в нём не хандру и не бессилие, чего можно было бы ожидать от человека с таким мягким лицом, большими глазами и длинными ресницами — напротив, в нём вдруг заклокотала его жидкая рыкарская кровь и ярость закурлыкала в пухлом зобу.

То есть что это значит — взорвать, отступить и оставить свой город врагу? Нет. Он не будет бесполезен, он останется здесь, на верхнем крыле крепости. Сегодня он будет командовать “Огонь!”, пока его не разорвёт. У него есть наследник, царевич весь в деда, пусть он знает, что его отец не балагур, не колесо, не большое, толстое пятно в родовой галерее героев, а тоже герой, не хуже других. От этой идеи он очнулся, как от удара током. Еще вечером он отправил семью и двор из Ставроссы, а сам после военного совета должен был принять последний часовой залп в крепости, в девять утра, и сразу же после этого убраться к дьяволу вместе со своей гвардией. Но вместо этого он решил поступить несколько иначе…

Царь-Колесо примчался в крепость, забрался по пяти крутым лестницам на самый верх и, страдая от боли в натёртых ляжках, задыхаясь от волнения, срывающимся голосом проорал своим гвардейцам, что никуда он отсюда не уйдёт. И если с ним не останется хотя бы трое смелых, то он сам будет заряжать и стрелять по врагу, покуда его не разорвёт.

Капитан его гвардии, самый породистый красавец из всех, с завитыми пшеничными усами, так же, как и его царь, совсем не был похож на человека, готового скоро умереть, но от прозвучавшей, в общем-то, истерической речи он тоже пришёл в большое волнение и сумбурно и несколько многословно сообщил строю отборных красавцев, что если кому из них недостаёт примера царя для того, чтобы остаться, то он остаётся тоже. Несколько человек в строю помялась, но никому не хватило смелости уйти. Красивые всегда смелы.

Теперь царь боялся только одного: что подведут его нежные нервы, тренированные только азартом. Он криво улыбнулся, вспоминая, как жена, которой он больше не увидит, напоследок сухо поцеловала его и сказала, что повар поедет с ними в машине, так что, что бы там ни было, на обед у него будут яваньские рёбра под калиновым соусом. Хорошо же она о нём думает. Царь хохотнул. То-то будет у неё лицо, когда она узнает, что к обеду он сам зажарился, как яваньские рёбра. Через секунду он вспомнил макушку сына под своей ладонью и густо закашлял, чтобы не разрыдаться.

Уже второй раз за утро к нему подбежал Горянов — смотритель музея-крепости. Он снова затарахтел про то, что нужно приготовить Драконобоицу к выстрелу, мол, всё равно взрывать. Царь был удивлен, это же глупость какая-то, Драконоборца — это памятник, ей 400 лет, она в жизни не стреляла. Подошел капитан гвардии и сказал, что пушку разорвёт, если она стрельнет.

— Нет, не разорвёт, — крикнул смотритель. После чего они сцепились в споре. Царь оборвал их.

Он сказал, что не нужно её трогать. Когда-нибудь город вернут, и, возможно, Драконобоица будет цела, и тогда она ещё порадует предков. Потомков. Позади него стоял открыточный киоск, каждая вторая открытка с Драконобоицей, самые дешёвые — по копейке, большие тиснёные — по две кроны. Царю не понравилась эта идея ещё и потому, что он и сам парадная фигура, его армия — это набор солдатиков-манекенщиков, артиллерия — часовые пушки, не хватало ещё погибнуть, сражаясь исторической достопримечательностью. Достаточно того, что его прижизненное прозвище — Царь-Колесо, так ещё прилипнет какое-нибудь обидное последнее имя — он стал сам перебирать в голове подходящие варианты: кукольный царь, щелкунчик…

С другой стороны, если подумать — попробовать стрельнуть из Драконоборцы по-своему красиво. Главное, что он не сбежал, никто не посмеет смеяться над ним. Да, потешная гвардия, да, музейная пушка, но настоящая-то армия ушла из города, а он нет…

Святые Духи, вот уже совсем близко армада. Царь чувствовал себя пугалом, набитым соломой, все внутри кололось, ноги держали слабо, в голове всё путалось — какие-то минуты, кажется, остается жить, а директор музея всё не отстаёт — ну хоть трёх бойцов ему, хоть двух, одному ему не справиться с подъёмным краном для заряжания. И всё просит, просит, и уж такой он маленький и невзрачный. Царь не любил находиться рядом с маленькими и некрасивыми людьми, ему было их сильно жалко, казалось, он ненароком обижает их своей царственной величественностью. Ему было уютно в окружении людей больших, красивых, ну или хотя бы очень талантливых. Царь капризно замахал рукой, чтобы от него отстали.

Тем временем первый саркофаг уже, как яд, вошёл в Узкую Глотку, за ним ещё три горбатых великанских палача и процессия броненосцев следом. Здесь на левом берегу начинались предместья Ставроссы. У царя не укладывалось в голове, что он наяву видит вражеские корабли на фоне этого до невидимости знакомого вида. Жестяные и черепичные крыши, телеграфные столбы, тополя, зернохранилище, его любимая церковь, старинный речной порт, и мимо них по-настоящему, не во сне, ползут эти твари, как надутые клещи, полные огня и мучительной смерти. Они всё ближе и ближе.

Начальник стражи здорово разошёлся и командовал часовой батареей, наводя орудия на головной саркофаг. Это что, все всерьез? Интересно, а если сейчас предложить всем убраться отсюда, то они успеют спастись и не погибнуть с минутки на минутку? Его красавцы-гвардейцы тоже мялись у пушек. Бедные мальчики хотят жить. Один только капитан стоит, как памятник. Дурак. Но что же делать? До чего же жуткие и мерзкие эти саркофаги. Сейчас без одной минуты девять, через минуту они выстрелят, и он прикажет всем бежать. Это же будет достаточным подвигом? Или, может быть, не обязательно стрелять, кажется, это вполне бесполезно.

Не успел царь уверится в своих трусливых намерениях, как первый саркофаг вдруг безо всякой причины дал залп из термитной мортиры. Небрежно, необязательно, походя, и вдруг любимая церковь царя, белая красавица, вспыхнула целиком с ног до головы, будто её окатили горящим мазутом.

Царь слабо вскрикнул и затих. Секунду он молчал, а потом, потеряв всякое самообладание, стал орать, орать, хрипеть, брызжа слюной и огромными слезами. Он самыми страшными проклятиями и грязными угрозами осыпал саркофаги, требовал немедленно открыть огонь, продырявить эти вонючие гробы и пустить их на дно.

Часовые пушки навострили свои комариные жальца на громадных чудищ и с курантной точностью дали залп. Пух, пух, пух-пух. Это привело лишь к тому, что первый саркофаг издал недовольное великанское бурчание и поворотил на крепость свою низколобую носовую башню.

Залп. Гудение. Шар огня закрыл от царя горячим, жёлтым пятном всю левую сторону мира и досыта напоил его кислым жаром. Царь захлебнулся.

Ещё выстрел. И каменные плиты крепости дрогнули у него под ногами, тяжёлая твёрдая сила грубо подняла его, царь почувствовал, что летит, как что-то хрустит за его спиной, разлетается в щепки и вихри видовых открыток, потом удар, тепло в затылке и приятное чувство, как будто он ломоть правильно приготовленного вишнёвого пирога, из которого на фарфор тарелки вытекает драгоценная рубиновая начинка.

Царь очнулся от удушливой пороховой гари и кашля, бережно ощупал тело, ожидая вляпаться дрожащими пальцами в кровь или плоть, но всё было сухо и будто бы цело. Только ощупав затылок, он почувствовал что-то липкое, к тому же он, кажется, ничего не слышал.

— Эй! — крикнул он и не услышал себя. Сглотнул, рыкнул, в ушах что-то стрельнуло, как будто окошко в голове приоткрылась, послышались глухие крики.

Царю в его несчастной, разбитой голове нарисовалась картина с растерзанными и обгоревшими гвардейцами, которых он погубил ради собственной глупой гордости. Ничего, ещё секунда, ещё один выстрел, всё зальётся жаром, и он, немножко покорчившись, отдаст богу душу. Сейчас, вот-вот. Но ничего не происходило, только крики становились громче, к ним присоединялись новые вопли. Вместе с рёвом саркофага они склеивались в гнетущий сумасшедший вой, а потом в какой-то человеческий лай. Но какого дьявола там творится? Сумасшедший дом! Царь раздражённо заворочался, как жук на спине, кое-как поднялся на карачки, подполз к парапету и выглянул через край.

Внизу на батарейном плече несколько гвардейцев лежали раненые, остальные орали и прыгали, как дикие обезьяны. Впереди, поперек Узкой Глотки, стоял первый саркофаг, ближний к удивлённому зрителю. Бок его был разворочен, за раскуроченной броней полыхало пламя, густой, как резина, дым чёрным уродом выбирался наружу. То там, то здесь на верхней палубе шипящие столбы пламени выбивали люки и куски обшивки и запускали их высоко-высоко в синее небо.

Что-то чудовищное творилось внутри, в проклятом корабле. Он весь гудел и трясся, будто живой, подыхающий зверь, в брюхо которому выстрелили зажигательной ракетой. “Драконабоица!” — крикнуло сердце. Царь повернулся, ожидая увидеть пушку разрушенной, но орудие было цело. От выстрела с неё только слетела вся накладная резьба, её осколками убило директора музея, но даже мёртвый он замер в ликующей позе.

В корму первому саркофагу шёл второй, с исполинским стоном он сбрасывал ход и отворачивал, стараясь избежать столкновения. Со скрежетом бортов он прошел мимо своего горящего товарища, вылез за пунктир серебристых буёв на фарватере и с тяжёлым резким ударом сел на мель.

Первый саркофаг горел огнём своих зажигательных зарядов, как гигантская фосфорная свеча, и не мог не поделиться своим теплом с товарищем. Его шипящее пламя перекинулось на второй саркофаг, и скоро оба полыхали одним синеватым огнём.

Жар доходил до царя мягким теплом и нежным ароматом горящего неприятеля. От этого зрелища невозможно было оторвать глаз, хотелось сесть тут же, в своё любимое кресло, греть пальцы на вытянутых руках и смотреть, смотреть. На верхней палубе и в бортах второго саркофага тоже выбило люки, из них вырвался дым, пар, и что-то, похожее на далёкий ликующий хохот.

— Жарко вам? Жарко? — заорал царь.

На воду стали сыпаться матросы в жёлтых комбинезонах, из кормовых отсеков спускались катера и шлюпки.

— Бей их!!! — орал царь, потрясая кулаками и жирным зобом. Тут-то часовые пушки оказались не бесполезны, их заряжали картечью и лупили по катерам и шлюпкам, разнося в щепки.

— Стоять, никто отсюда не уйдёт! Бей, бей! — орал царь, держась двумя руками за сердце.

Никогда и никто из тех, кто принимал участие в этом избиении, уже не был так счастлив, как в те минуты. Никто из них никогда в жизни больше не занимался таким хорошим, приятным и справедливым делом.

Тот день остался в истории под именем Гроболом. Драконоборца сделала ещё два выстрела. Добила второй саркофаг и не попала по третьему. Соло вовремя оценили обстановку, и два уцелевших саркофага смогли отступить. Вечером того же дня остатки вражеской армады вышли из Ставрийского Рукава и взяли курс на Понурту.