Лига искусствоведов

Ар-брют и коммуникации

*из вики: "Ар-брю́т[1], или ошибочно ар брют[2][3] (фр. art brut — грубое искусство, здесь — необработанное, неогранённое искусство)... В качестве эквивалента в англоязычной литературе используется термин искусство аутсайдеров, англ. outsider art"

------------------

Итак:

Судя по всему, Ар-брют - всё ещё изобразительное искусство, но с другой коммуникативной компоновкой. Когда мы говорим об искусстве - мы говорим о его ключевом моменте - свободе в искусстве. Но свобода от чего или для чего? Искусство на самом деле не может быть свободным, оно утилитарно, так как обслуживает идею, а именно - гуманизм: в конечном счете, реципиентом художественного послания должно быть человечество, улучшенное по прочтении плана бытия в этом послании. В Ар-брют, определенно, есть послание, но кто реципиент? Несомненно, мотивом послания, как и в "фундаментальном" искусстве - будет улучшение условий. Реципиентом оказывается это - улучшенное условие. Но нет точки схождения в том саду благоденствия. Есть только путь самурая - среди роз или терниев. Это умножение сущностей, спам и растрата ресурсов. Конечно, реципиентами вполне могут быть и случайные зрители, которые даже восхитятся эстетикой "брют". Эстетизм, пожалуй, будет хорошим вложением, если этого вложения не будет слишком много и оно не будет слишком похоже на горы мусора, который плодят человеческие города.

Но что будет то, что мы определим как фундаментальное искусство? Искусство вообще, как осознание - призвано как аппарат гуманистической эволюции. Возможно, содержанием гуманизма в искусстве (и не только) является осознание конечности процессов. Искусство представляет эволюцию не как "объективную", механистическую философскую поступательную спираль, а как сугубо субъективную, личностную, чувственную (то, что мы и назовем гуманистическим) синусоиду - на пике функции новое откровение, а в нижней точке - кризис в результате повторов и утраты адекватности, острая грань совершенно неочевидного последующего эволюционного скачка, которую, надо отметить, не все переходят. И да, это не похоже на синусоиду. (Как там, по слову Писания: "если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода"). Возможно, гуманизм в "фундаментальном" искусстве в своем содержании - это не просто равномерное послание, а подлинное=субъективное признание трагического конца и подвига надежды на новое начало, тот ритм пульсации пика и спада, которого, кажется, нет в Ар-брют (и иже с ним).

Случайный ролик в Бангкоке (откуда стоп-кадр для реплики):

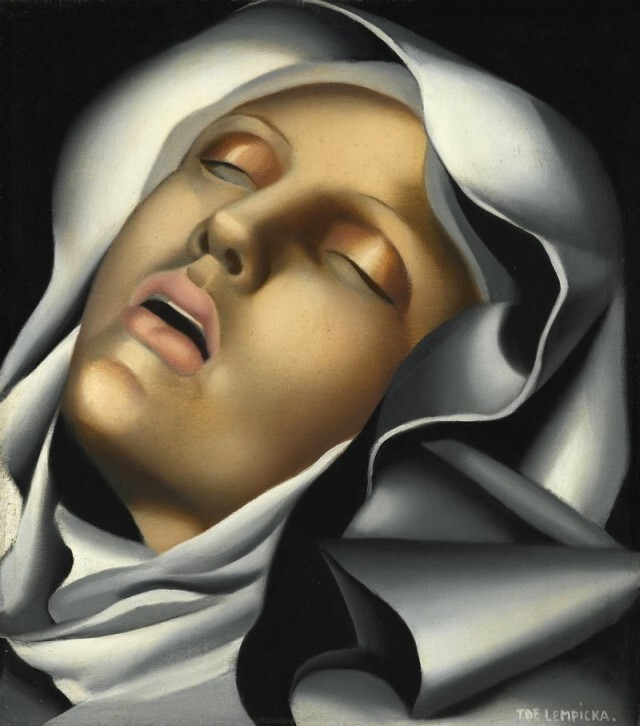

Неукротимая Тамара

Среди владельцев работ художницы Тамары де Лемпицка – Мадонна, Барбара Стрейзанд, Джек Николсон, дизайнеры Вольфганг Йопп и Донна Каран. В 2020 году «Портрет Марджори Ферри» был продан за 21.2 млн $. Это вторая по величине сумма, уплаченная когда-либо за картину женщины-художницы. После себя она оставила больше 500 картин и 250 рисунков. А еще она прожила яркую и скандальную жизнь, достойную экранизации. При этом она сама весьма вольно обращалась со своей биографией, поэтому даже об известных фактах информация часто противоречивая.

По официальной версии будущая художница родилась в 1898 году в Варшаве, которая в то время была частью Российской империи. Позже она называла своим годом рождения 1902-й и утверждала, что младшая из двух сестёр, хотя на самом деле старше своей сестры Адриенны, которая появилась на свет в 1899 году. Но многие исследователи считают, что на самом деле она эта женщины родилась в Москве. Её отцом был Борис Моисеевич Гурвич-Гурский, адвокат еврейского происхождения. Мать – дочь крупного банкира и польская светская львица еврейского происхождения Мальвина Деклер. Родители познакомились на одном из зарубежных курортов. Они были христианами, поэтому действовавшие в Российской империи ограничения для иудеев на них не распространялись. Семья некоторое время жила в Москве, где в тот момент работал отец. Девочку при рождении назвали Марией, а Тамарой она стала называть себя позже. Мать художницы любила путешествия, много времени проводила за границей и детьми мало интересовалась. Когда Марие было 5 лет, отцу потребовалось ненадолго уехать, и она с сестрой и братом жила с родителями матери. У Деклеров был большой дом в Москве недалеко от Кремля и еще один в Варшаве. Позже художница вспоминала, что росла капризным и избалованным ребенком, которому всё сходило с рук. В 1911 году девочку отправили в пансион в Лозанне, но ей там не понравилось, и она притворилась больной, чтобы вернуться домой. После этого она снова жила с бабушкой и дедушкой. С ними она путешествовала по Италии.

Бабушка поощряла интерес к искусству. Когда именно будущая художница впервые взяла в руки кисть, история умалчивает. По самой распространённой версии первый портрет она написала в подростковом возрасте, когда мать заказала портрет дочери художнику. Позировать Марии не нравилось, и результат работы ей тоже категорически не понравился. Тогда она тоже взялась за кисть и написала портрет своей младшей сестры, чтобы показать, как надо. В 1912 году родители Марии развелись, а дочь на некоторое время отправили гостить к богатой тёте и ее мужу в Петербург. Когда мать вскоре повторно вышла замуж, отчима девочка так и не приняла. В 1915 году на фронте погиб её старший брат, что стало для всей семьи большим ударом. Марию вновь отправили к тёте в Петербург.

В столице она посещала занятия в Академии художеств и познакомилась с будущим мужем – молодым и привлекательным польским юристом Тадеушем Лемпицким. Тот сначала не обратил на неё внимание, но позже охотно женился на богатой невесте с большим приданым. Пара венчалась в 1916 году в Петербурге, по словам художницы, в Мальтийской капелле, но документальных свидетельств этому не нашлось. Есть версия, что свадьба на самом деле была скромной. Тадеуш был из уважаемой, но небогатой семьи, его отец наплодил долгов, а невеста, по утверждению некоторых авторов, была в положении. В том же году родилась дочь Мария Кристина, которую в семье называли Кизеттой. В некоторых источниках пишут, что дочь родилась в 1919 году, но это, вероятно, очередная мистификация. Пара жила на широкую ногу и случившуюся революцию поначалу всерьез не воспринимала. В декабре 1917 года Тадеуша арестовали, и несколько месяцев он провел в застенках. Тамара смогла добиться его освобождения с помощью шведского консула. Ходили слухи, что консул помогал не безвозмездно, и плата была не деньгами, а интимными услугами. После этого супруги смогли выехать за границу, сначала в Копенгаген, потом Лондон, затем осели в Париже, где поселились и другие родственники Тамары. Они жили в маленькой квартирке на пятом этаже на деньги, полученные от продажи украшений Тамары, а Тадеуш впал в депрессию, злоупотреблял алкоголем, скандалил и работать не желал.

Сестра Адриенна стала одной из первых женщин в Европе, которая получила диплом архитектора. Её пример вдохновил Марию учиться живописи дальше. Она посещала занятия в Академии Гранд-Шомьер и Академии Рансон. Ее наставниками были Мориса Дени и Андре Лота, который оказал особенно большое влияние. Молодая художница писала натюрморты, портреты дочери и подруги Иры Перро.

Иру Перро художница писала не раз. Они были соседками в доме на площади Ваграм и однажды вместе ездили в Италию. Женщин связывала не только дружба, но и многолетние романтические отношения.

Помимо Иры Перро ее музой была «прекрасная Рафаэла» (по другой версии картина «Прекрасная Рафаэла» написана просто с красивой незнакомки, встреченной на улице), позже был роман со скандальной писательницей Колетт.

Ещё одной дамой, с которой художницу связывала не только дружба, была герцогини де ла Саль. Эта женщина родилась в Греции в бедной семье, и в неё влюбился герцог. Пара поженилась, родилась дочь. Отец парня был, мягко говоря, не в восторге от мезальянса и со скандалом пытался аннулировать брак. Позже герцогиня с мужем все же развелась, но сохранила титул и получала внушительные алименты. Она ходила в мужской одежде и не скрывала нетрадиционных пристрастий.

Свои работы художница продавала их через галерею Колетт Вейл. С помощью этой галереи она смогла наладить связи с Салоном Независимых, Осенним салоном и Салоном де Муа де-Трент Ан. В 1922 году она впервые представила свою картину на Осеннем салоне – «Портрет молодой дамы в голубом платье». На нём изображена Ира Перро. Свои работы художница стала подписывать «Т. де Лемпицки». По распространенной версии, она таким образом скрывала половую принадлежность автора картин, так как к женскому творчеству в то время относились предвзято. Т. – предположительно, инициалы мужа. Так она подписывалась в течении пяти лет. Муж к тому времени нашел работу в «Банк де Коммерс», и, казалось, жизнь наладилась.

Первый настоящий успех пришел в 1925 году на проходившей тогда в Париже Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств, которая дала название стилю ар-деко. Некоторые работы художницы заинтересовали «Harper’s Bazaar» и другие американские журналы. В том же году она продемонстрировала 30 работ на персональной выставке в Милане, которую организовал граф Эммануэле Кастельбарко. Там же она получила выгодные заказы от князя Эристова, маркиза дАффилито, маркиза маркиза Сомми Пиченарди, который стал её любовником.

Художница познакомилась также с известным итальянским поэтом и драматургом Габриеле д’Аннунцио. Она позже дважды гостила на его вилле, но знакомство закончилось неудачно. Художница хотела, чтобы литератор заказал у неё портрет, а итальянец интересовался ее прелестями, а не живописью. И разошлись они в итоге, недовольные друг другом. Тем не менее, она до конца жизни носила кольцо с крупным топазом, которое он ей подарил

В 1927 году Тамара де Лемпицка удостоилась своей первой официальной награды — первой премии на Международной выставке изящных искусств в Бордо за картину «Кизетта на балконе». На тот момент она была уже модной и востребованной художницей, получавшей большие деньги. К 30 годам она заработала свой первый миллион.

В 1928 году Тамара и Тадеуш развелись. У супругов были весьма сложные и запутанные отношения. У художницы были романы на стороне и с мужчинами, и с женщинами. Она любила вечеринки, праздники, танцы, была завсегдатаем ресторанов и баров, в том числе тех, где собирались лица нетрадиционной ориентации. С герцогиней де ла Саль художница часто проводила время в кафе «Ротонда», пользовавшемся неоднозначной репутацией.

В своей книге Кизетта вспоминала забавный эпизод. В «Ротонде» художница познакомилась с основоположником кубизма Филиппо Томмазо Маринетти, который пришел со своими учениками. Компания изрядно перебрала, и Маринетти стал призывать спалить Лувр как символ устаревшего искусства. Художница идею поддержала, и они вместе решили отправиться на этот сомнительный подвиг. Но тем временем машину художницы увезли за неправильную парковку, а идти пешком пьяные художники не захотели. Также Тамара де Лемпицка была любительницей кокаина. Секс, наркотики, только рок-н-рола еще не было, всё в лучших традициях богемы того времени. Был ли муж в курсе подобного досуга жены, история умалчивает.

В 1928 году Тадеуш уехал в Польшу, где познакомился с дочерью владельца фармацевтической фабрики Людвика Шписса Иреной, которая стала его новой женой. Сначала художница отправилась вслед за ним в Польшу и пыталась уговорить его вернуться, но затем смирилась. После развода она стала подписываться Тамарой де Лемпицка. Имя «Тамара» для французов звучало куда более экзотично, чем Мария, а значит, и запоминалось лучше

В 1928 году художница познакомилась с Раулем Куффнером, бывшим австро-венгерским бароном и коллекционером произведений искусства. Тот, официально женатый человек, хотел заказать портрет своей любовницы испанской танцовщицы Наны де Эрреры. Тамара де Лемпицка изобразила её не слишком привлекательной, а вскоре сама стала любовницей Куффнера, за которого в 1934 году уже после смерти его первой жены вышла замуж. Её стали называть «баронессой с кисточкой».

В 1929 году Тамара де Лемпицка впервые побывала в США. Она провела персональную выставку в Питтсбурге в музее искусств Карнеги. Там она написала портрет невесты нефтяного магната Руфуса Т. Буша. Однако Буш с невестой вскоре расстался, и о портрете на долгие годы забыли. Во время этой поездки художница заработала большие деньги, которые положила в банк и потеряла из-за банковского краха.

В этот же год она написала одну из самых известных своих работ – «Автопортрет в Bugatti». Её для обложки заказал немецкий журнал «Die Dame». Редактор познакомилась с художницей в Монте-Карло. Тамара в тот момент находилась в процессе развода. У самой художницы был жёлтый автомобиль «Рено», но она решила изобразить себя за рулем более дорого гоночного автомобиля. У автомобилей Bugatti в то время руль был справа. Может, художница этого не знала, может, допустила вольность умышленно, так как считала себя в таком ракурсе привлекательнее. Картина осела в частной коллекции, как и большая часть других работ.

На 1930-е годы приходится пик карьеры художницы. Она купила квартиру на улице Мешен, которая была одновременно и студией. К необычному дизайну интерьера приложила сестра Адреанна. Там она организовывала светские мероприятия, устраивала «американский коктейль-бар», приглашала знаменитостей. Про написанный ею «Портрет Сюзи Солидор» был снят короткометражный фильм. Сюзи тоже была её любовницей.

В 1939 году Тамара де Лемпицка с мужем переехала в США. Позже она рассказывала, что к этому решению её подтолкнул увиденный марш гитлерюгенда. В США переехала и дочь Кизетта. У художницы с дочерью были сложные отношения, тем более что воспитанием её она практически не занималась. В США мать и дочь стали больше общаться. Кизетта вышла замуж за техасского геолога Гарольда Фоксхолла и почти всю оставшуюся жизнь прожила в США. Позже Кизетт де Лемпицка-Фоксхолл опубликовала книгу «Страсть к дизайну», посвящённую матери.

Тамара жила сначала в Лос-Анжелесе, потом в Беверли-Хиллз, затем Нью-Йорке. Сначала дела шли хорошо, но со временем заказов было всё меньше. Художница была одним из символов эпохи арт-деко, время которой истекло. Критики стали называть её работы китчем. Тамара де Лемпицка пыталась подстроиться под новые вкусы, но без особого успеха. В 1961 года во время круиза внезапно умер муж, и это стало для неё большим ударом. После этого она писала все меньше, в основном новые варианты старых работ. В 1974 году Тамара де Лемпицка решила переехать в Куэрнаваку (Мексика). После смерти своего мужа в 1979 году Кизетта также перебралась туда, чтобы заботиться о матери. Баронесса с кисточкой умерла во сне 18 марта 1980 года, и ее прах развеяли над жерлом вулкана Попокатепетль. Как это нередко бывает, после смерти художницы интерес к её творчеству резко вырос. Вырос и интерес к самому стилю арт-деко, одним из символов которого стала Тамара де Лемпицка.

Что происходит на этой картине?

Привет, друзья. Давненько я не обзоры картин. Тем не менее, это не означает, что я утратил интерес к живописи, просто как-то руки не доходили. Но, вот пришло, походе время, и у меня новый обзор.

Картина очень динамичная и написал её в 1872 году норвежский художник дюссельдорфской школы Петер Николай Арбо. Картина называется "Дикая охота", и это не первое его обращение к данному сюжету. Четырьмя годами ранее им уже была написана картина с таким же названием.

Дикая охота – сюжет весьма примечательный. Он базируется на дохристианских мифах, в первую очередь германских, об Вотане, верховном языческом божестве, которые со своей свитой собирает души умерших людей.

Миф этот претерпел множество изменений как в пространстве (попадая в другие страны), так и во времени, отражая реалии современные рассказчикам.

Так предводителем дикой охоты назначался Один (тот же Вотан, только у скандинавов), различные короли былых эпох, а также языческие богини, а в с приходом христианства вождём назначали Иуду, Каина и даже самого Дьявола.

Вместе с переселенцами сюжет перекочевал и в Америку, где родилась легенда о призрачных ковбоях, которые летают по небу и собирают дьявольское стадо красноглазых коров со стальными копытами.

Скорее всего первоначальный сюжет о Вотане и его свите, собирающей души и забирающей на тот свет людей, которые их повстречали, был мифологической аллегорией зимнего мороза, так как охота всегда проходила в середине зимы. Позже разные народы и авторы переосмыслили сюжет по своему.

Сделал это и Арбо. У него процессию возглавляет Тор, судя по упряжке из козлов и молота в руке. Люди одетые в шкуры, очевидно берсерки (так как слово "берсерк" переводится как "медвежья рубашка"), человек с искривлённым мечом, похоже Сигурд (так как в некоторых источниках его меч Грам напоминал языки пламени).

Переосмыслен и визуальный ряд, в котором герои изображены в античной традиции: Тор носит "иноземную" корону, в руках у него не боевой молот, а молоток, а волосы валькирий распущены, хотя должны быть уложены назад.

Картина является ярким примером позднего скандинавского романтизма, а её оригинал находится в Национальном музее искусства, архитектуры и дизайна в Осло.

-

У меня также есть Телеграм-канал, в котором я делюсь фото из своих экспедиций (я снимаю фильмы о дикой природе, животных и интересных местах). Телеграм не пересекается с темами Пикабу, поэтому, если интересно, то его посмотреть тут: "Не раз очарованный странник"

Слово недели. Культура

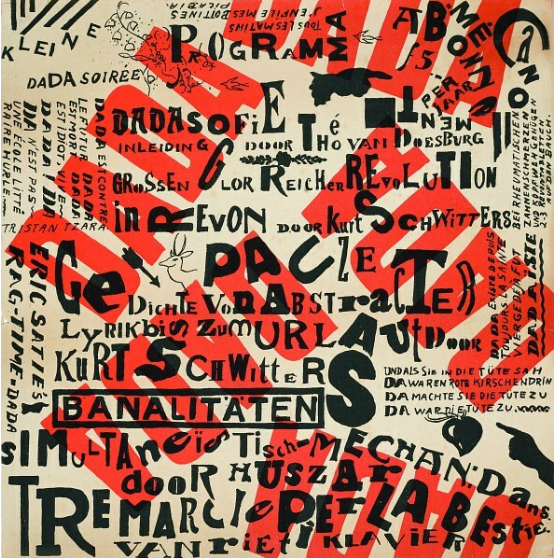

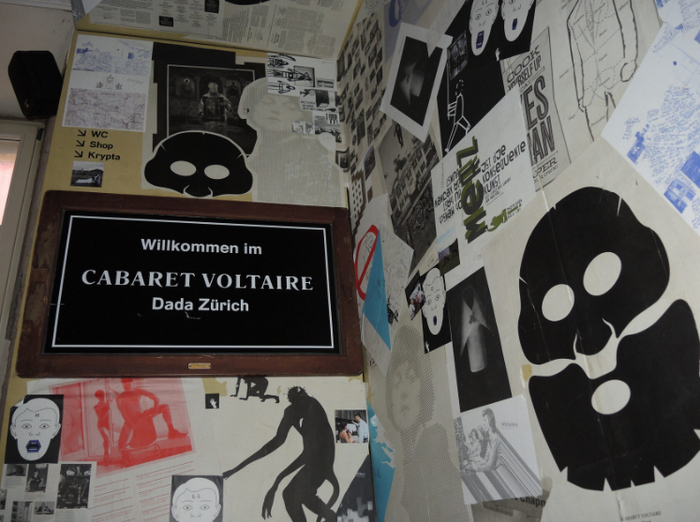

Дадаизм — это авангардное литературно-художественное движение, возникшее во время Первой мировой войны. Оно было основано группой европейских диссидентов, собравшихся в Цюрихе в 1915 году: поэтом Хуго Баллем, его женой Эми Хеннингс, драматургом Тристаном Тцарой, писателем Рихардом Хюльзенбеком, скульптором Хансом (Жаном) Арпом и художником Марселем Янко.

В 1916 году Хуго Балль открыл кабаре «Вольтер», которое стало местом рождения дадаизма. Здесь проходили первые выступления группы, включавшие чтение абсурдистских стихов, пьес, исполнение песен и танцев, а также изготовление масок. Основатели движения стремились критиковать современное искусство и буржуазное общество, считая, что именно буржуазия виновата в войне. Дадаисты были настроены пацифистски и придерживались принципов иррациональности, анархии и бессистемности. Сам Балль считал, что «дадаизм — это идея абсолютного примитивизма, соразмерного примитивизму нашего времени».

Большинство исследователей считает, что слово «дада» было найдено Тристаном Тцарой в словаре Ларусса. В своём манифесте 1918 года он писал: «На языке негритянского племени кру оно означает хвост священной коровы. В некоторых областях Италии так называют мать. Это может быть обозначением детской деревянной лошадки, кормилицы, удвоенным утверждением в русском и румынском языках. Это могло быть и воспроизведением бессвязного младенческого лепета. Во всяком случае — нечто совершенно бессмысленное, что отныне и стало самым удачным названием для всего течения».

В литературе последователи дадаизма пародировали традиционные формы и ломали смысловые структуры, разрушая грамматику и создавая новые слова. В художественном творчестве их основным приёмом был коллаж.

Движение распространилось из Цюриха в Западную Европу и Америку, где дада-выставки проводились в Берлине, Париже и Нью-Йорке.

В 1920-х годах литературный кружок отечественных дадаистов существовал в Москве и Ростове-на-Дону под названием «Ничевоки». Лидером группы был поэт Рюрик Рок.

Телеграмм канал в котором больше подобного: t.me/slovonedeli

Ответ на пост «Картинные истории #5»1

Для начала:Вторая версия проще — Босх рисовал героев триптиха голыми, чтобы максимально обнажить человеческие пороки. Чтобы человеческая природа не пряталась под красивой, дорогой одеждой или напудренным париком.©

* господь наш создал человецех по своему подобию, се есть аксиома всех религий\вер\ересей и проч.

Посему обнаженное тело изображать на грех — бо то есть СУТЬ БОГА В ВОПЛОЩЕНИИ ЕГО. Такожде секты, отрицающие наготу человеческого тела, паче его изображения в хотя бы бодхисаттвы, АКА Будды — есмь богомерзкие отродье сатаны, буде то муслимы, православны, либо другие конфессии.

Да прокляты будут отродья сатаны. Аминь, исполать, во языцех реки истина сея .

Человечеству пора на Пенсию

Черный Квадрат. Шедевр человечества.

Черная пантера в черных ботинках в черной комнате? нет.Время , краска и хранение.Пантера тоже бог черноты? Шутка

Попытка описать неизведанное.

Искусствовед Андреева Е. Ю. отмечает, что:

«Геометрия Малевича… удивляет мощью личной, по сути ни с чем не сравнимой образно-пластической экспрессии…Новаторство Малевича — не только идейного, но и собственного художественного, пластического плана. Он создаёт свою семантическую последовательность из квадратов: чёрного на белом (означающего соединённые начало и конец творчества форм, и неизбежную конечность творчества в каждой конкретной форме), красного (крестьянского, и позже — революционного), белого на белом (представляющего „несмысл“, тот миг, когда человечеству удаётся не „соскальзывать за борт абсолюта“). Вера в новую живописную фактуру, которая как живая материя пойдёт на постройку высшей формы жизни — это вторая вера авангарда, после веры в динамизм, скорость, отрыв от Земли и предметности, которые в совокупности ведут в новый духовный космос.»[19]:15.

Шедевр порожденный человечеством. Нейросетью

Источник неизведанного. Моя Шутка. Про бога Раму, окна и масло из 90стых

был рама а теперь ты пластиковый(масло)

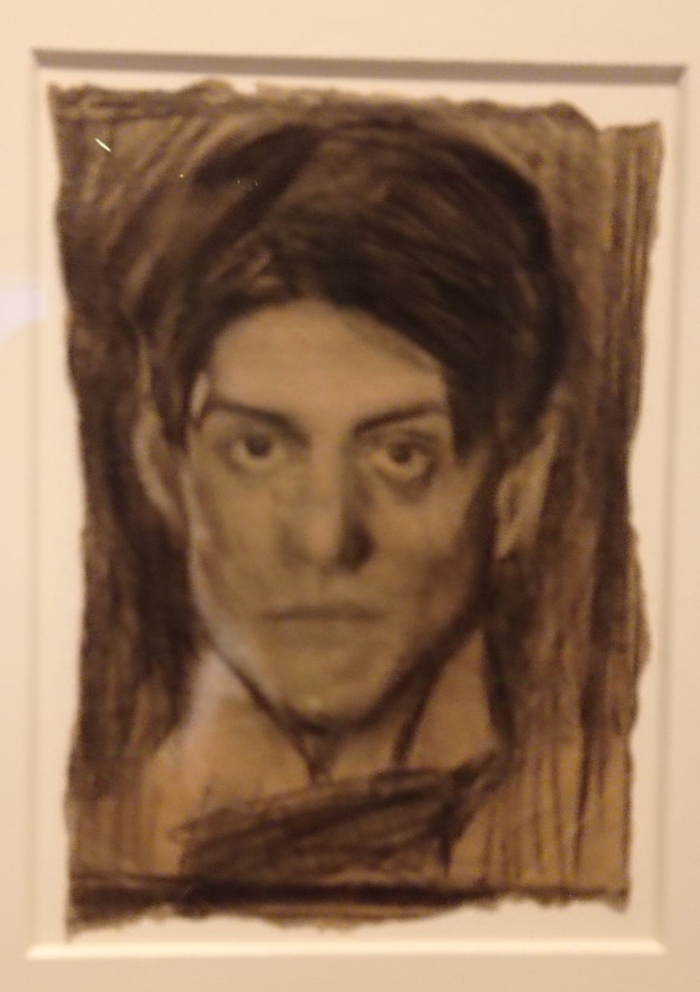

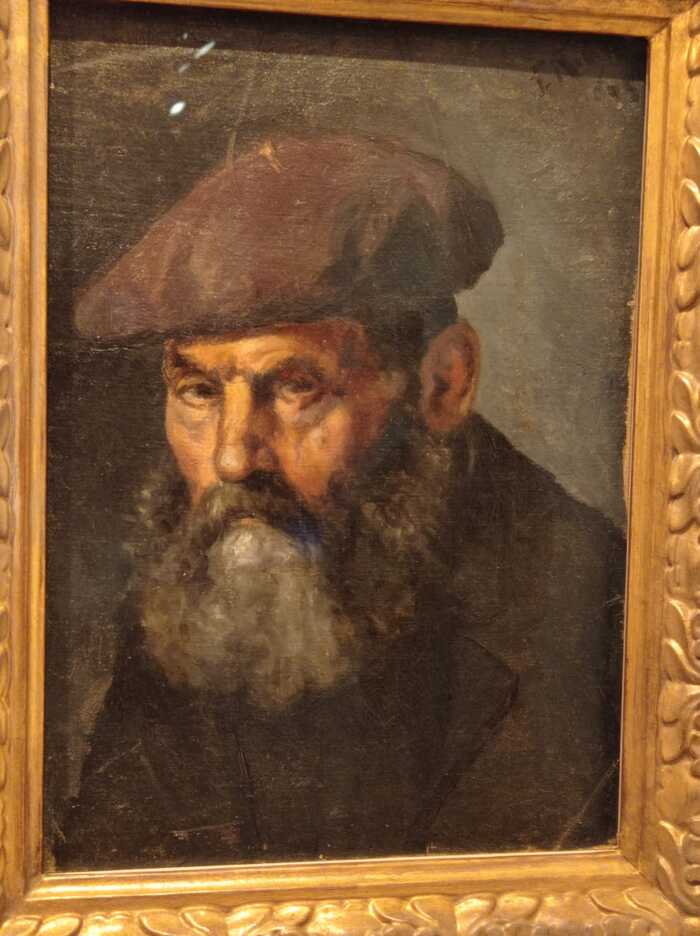

Путешествие по Барселоне. Музей Пикассо

Друзья, здравствуйте! Мы снова в Барселоне и вчера были в музее Пикассо. Полное имя — Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо. 25.10.1881 г родился Пабло Пикассо- художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер. Уникальные кадры! Приглашаю вас, друзья!

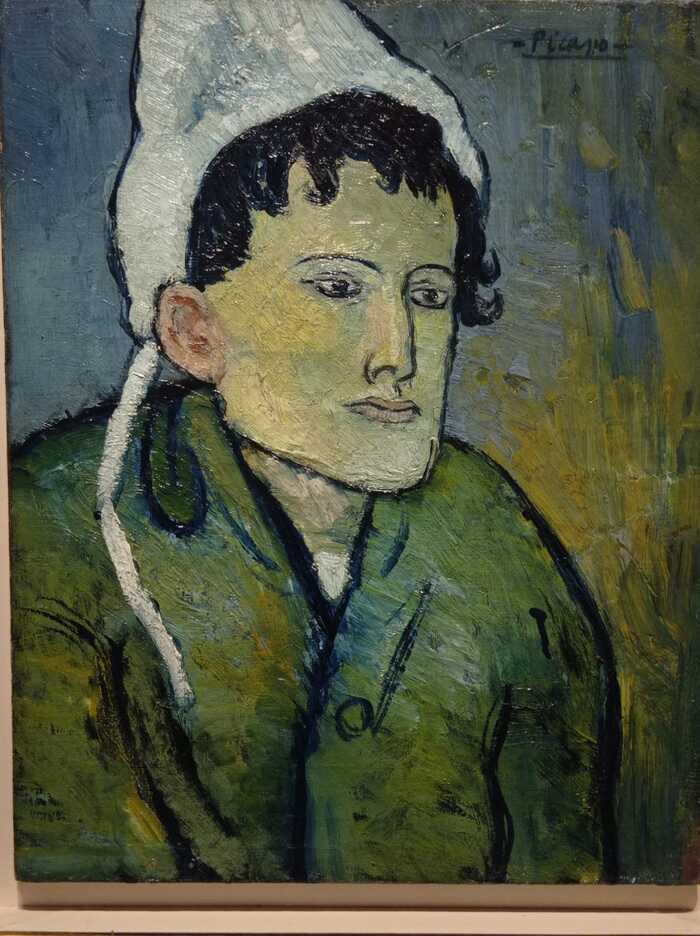

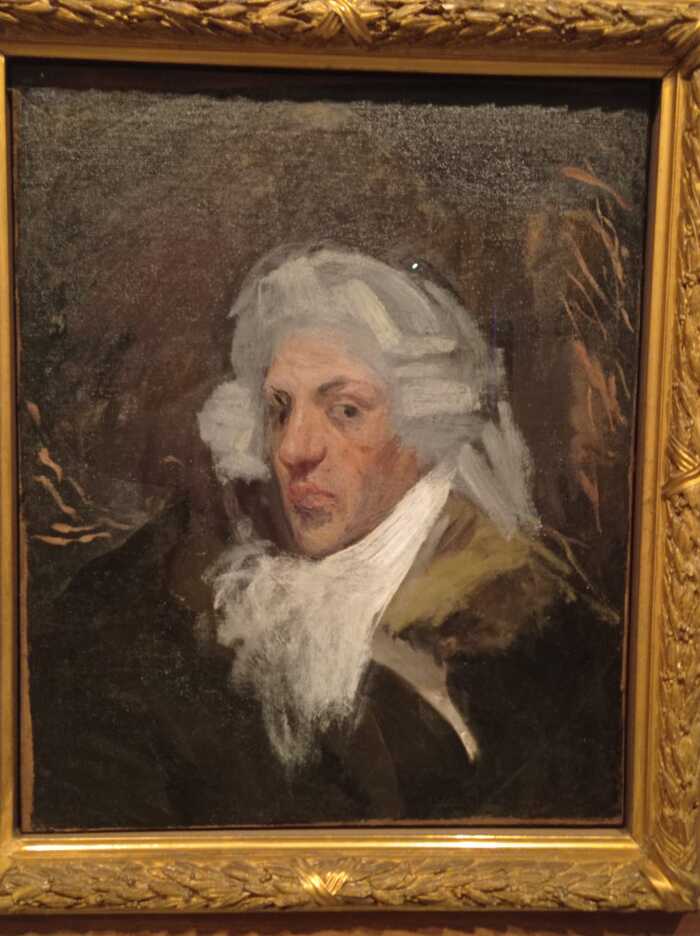

Пикассо. Портреты отца, который был преподавателем рисования.

Именно в Барселоне произошло становление Пикассо как художника, и именно здесь была проведена его первая выставка. Постоянная коллекция работ Пабло Пикассо в музее составляет 4 251 картину. Все они представлены в хронологическом порядке от детских зарисовок до всемирно известных полотен. Цель музея показать как развивалась мысль художника, менялось его мировоззрение о повседневных вещах и как менялся стиль написания картин.

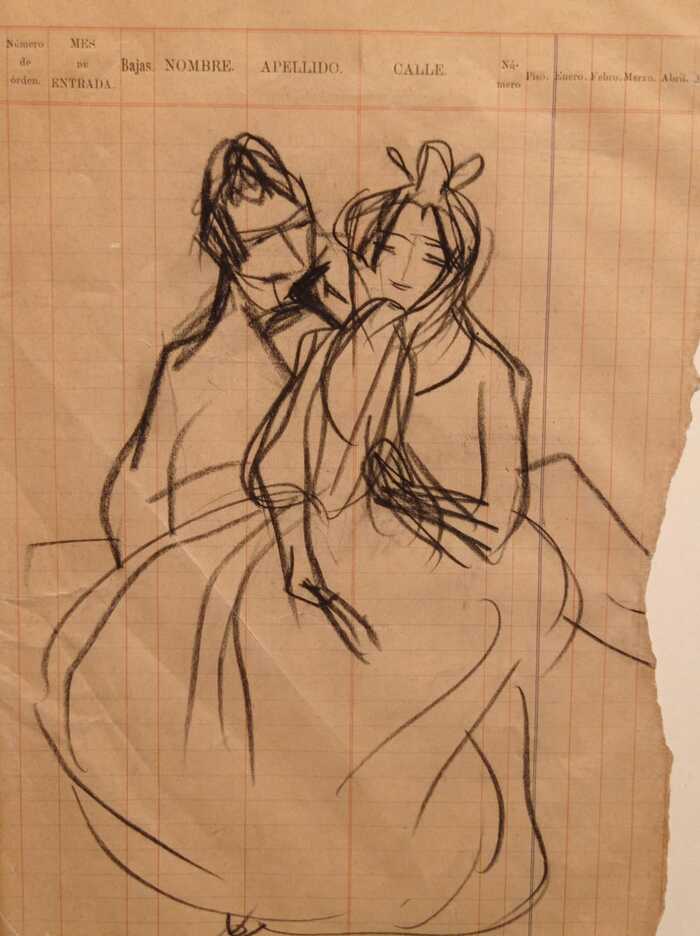

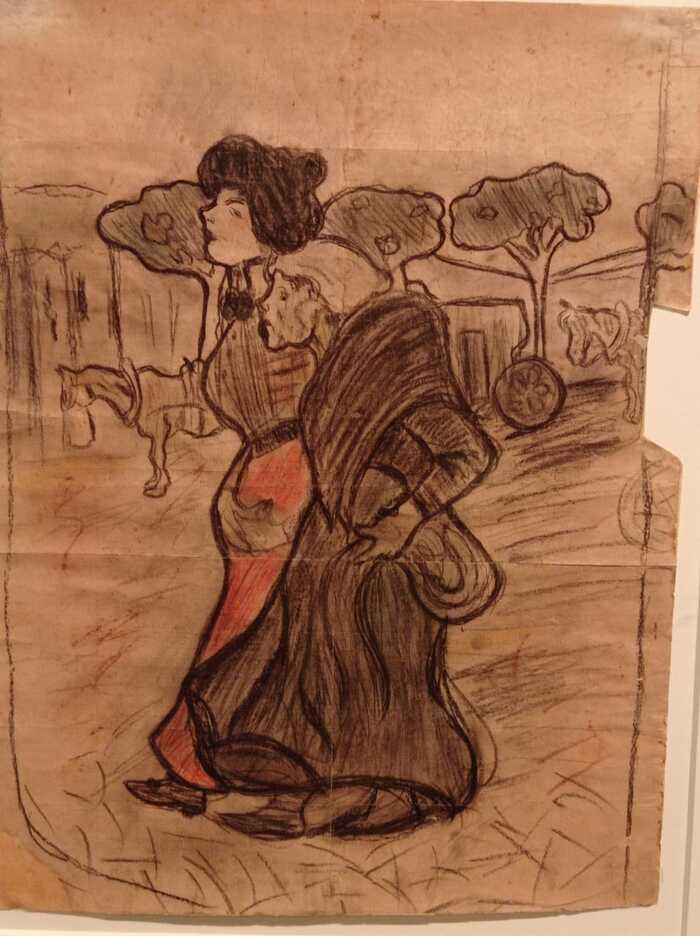

Рисунки.

Целая стена набросков и скетчей передана родственниками в музей.

Шедевры без границ.:

Всегда было интересно, что говорит о своем творчестве сам художник Слова, которые Пикассо произнес во время празднования своего юбилея (90 лет) в 1971 году:

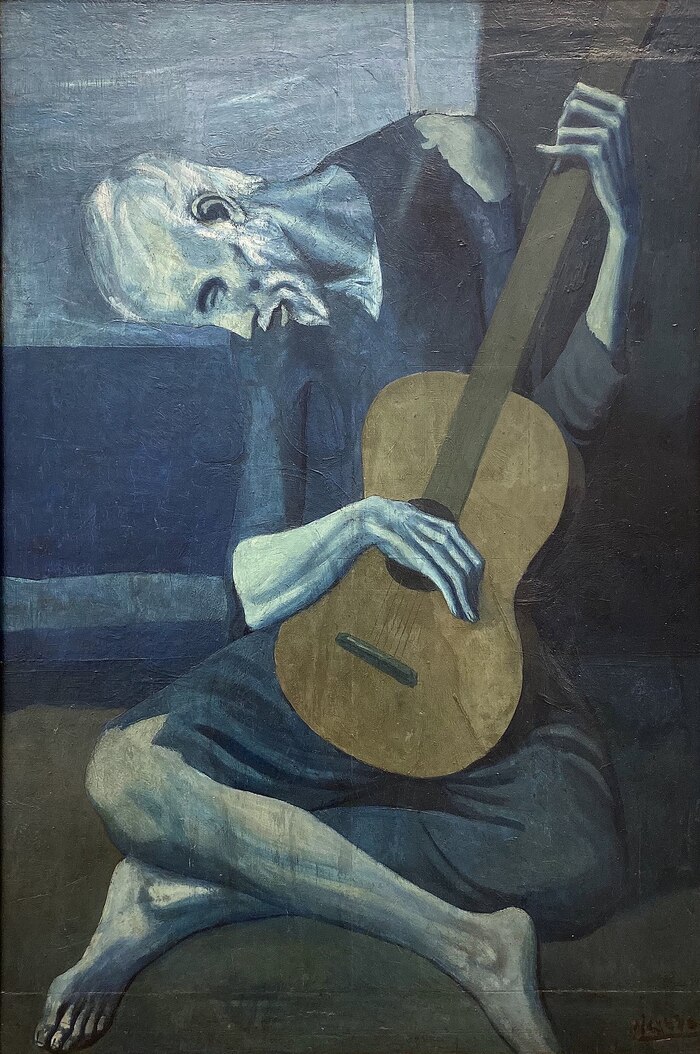

«… Многие становятся художниками по причинам, имеющим мало общего с искусством. Богачи требуют нового, оригинального, скандального. И я, начиная от кубизма, развлекал этих господ несуразностями, и чем меньше их понимали, тем больше было у меня славы и денег. Сейчас я известен и очень богат, но когда остаюсь наедине с собой, у меня не хватает смелости увидеть в себе художника в великом значении слова; я всего лишь развлекатель публики, понявший время. Это горько и больно, но это истина…». Вместе с тем, все не однозначно .. Не представляю, как по другому можно было передать состояние в "Герника" или "Старый гитарист"