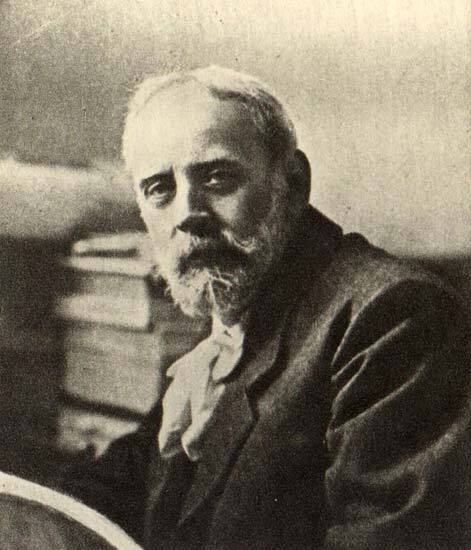

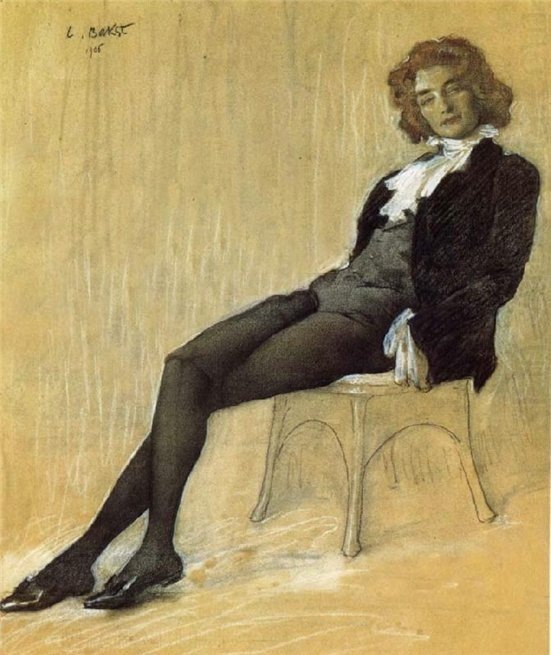

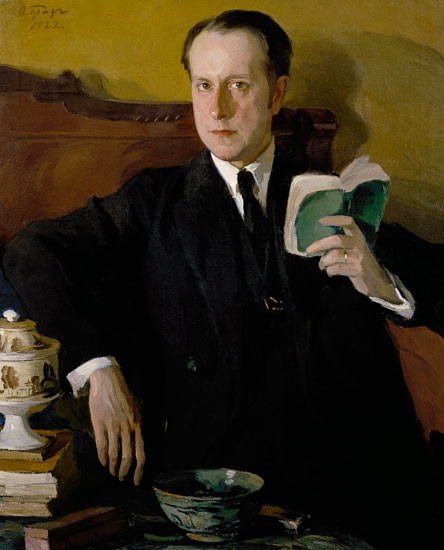

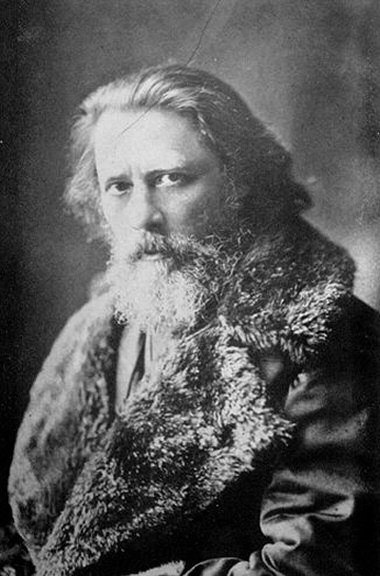

Михаил Зощенко, художник и отец писателя

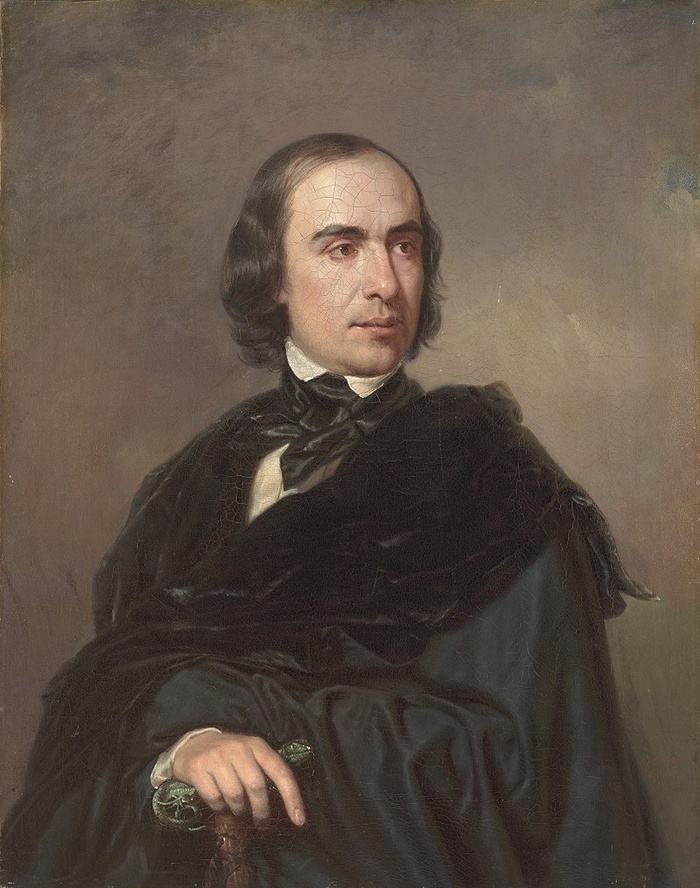

Когда говорят о Михаиле Зощенко, обычно имеют в виду известного писателя. Однако его отец – тоже Михаил Зощенко – был талантливым художником и также достоин внимания.

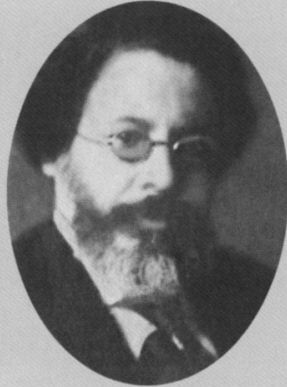

Михаил Иванович Зощенко родился 21 января 1857 года в Перекопе Таврической губернии. Из дворян Полтавской губернии. Отец - титулярный советник Иван Николаевич Зощенко (1822-1904), уроженец Полтавской губернии, мать - Любовь Абрамовна. Обычно пишут, что художник родился в дворянской семье. Установлен, что дед художника, предположительно, потомок казаков, был чиновником и потомственное дворянство выслужил, но по закону того времени мог передать дворянство только одному из сыновей, рождённых до этого момента. Его сын стал дворянином после прошения в 1885 году, когда этот закон был изменён. По воспоминаниям Михаила Зощенко-писателя, его дед жил в Полтаве и отличался суровым характером.

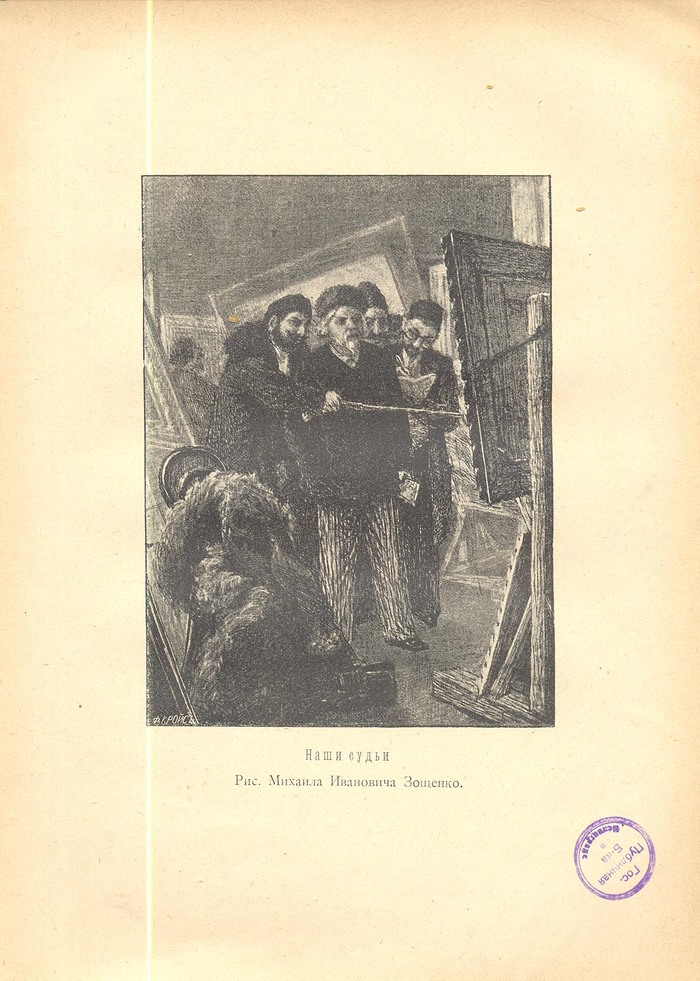

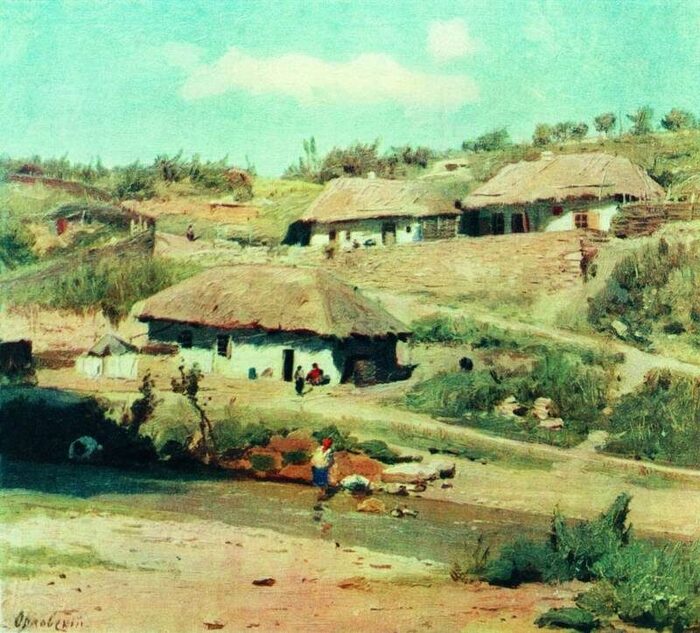

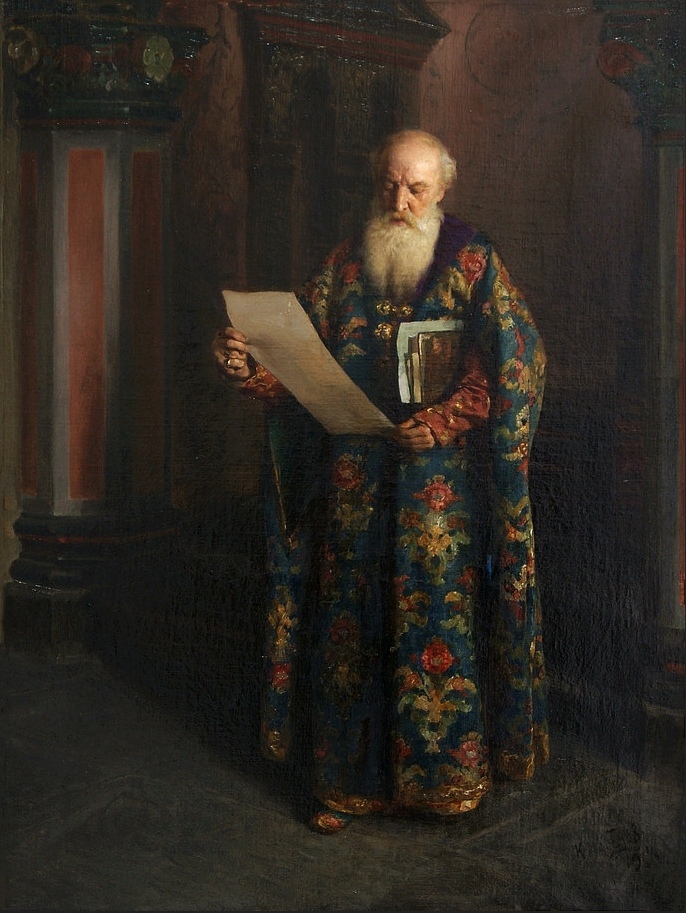

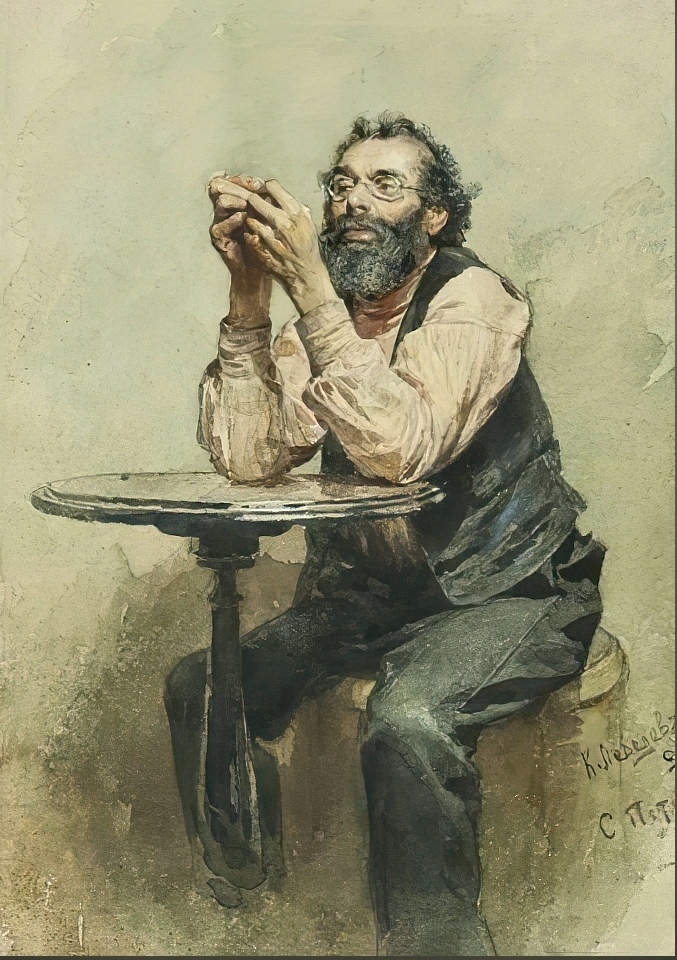

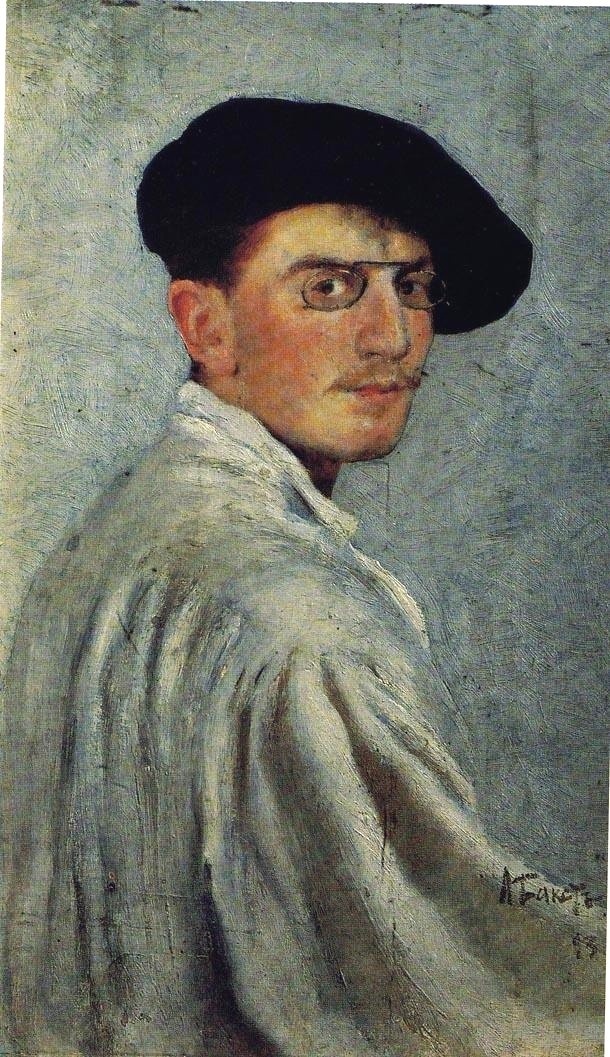

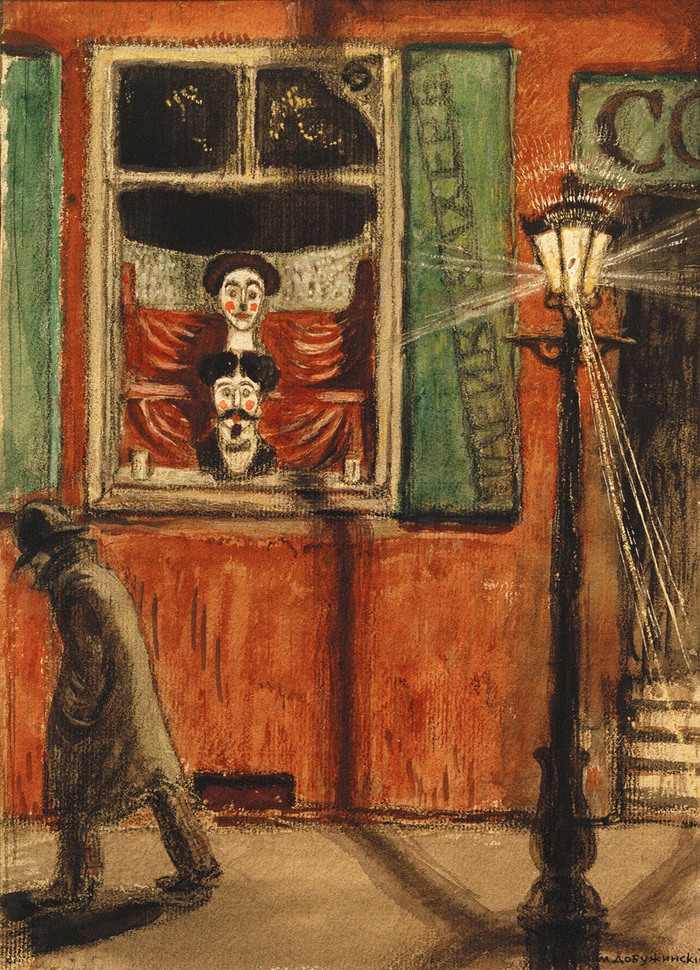

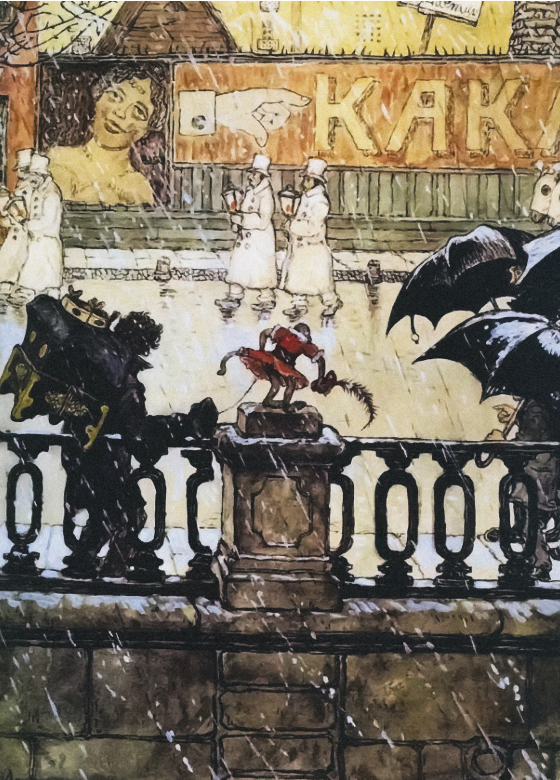

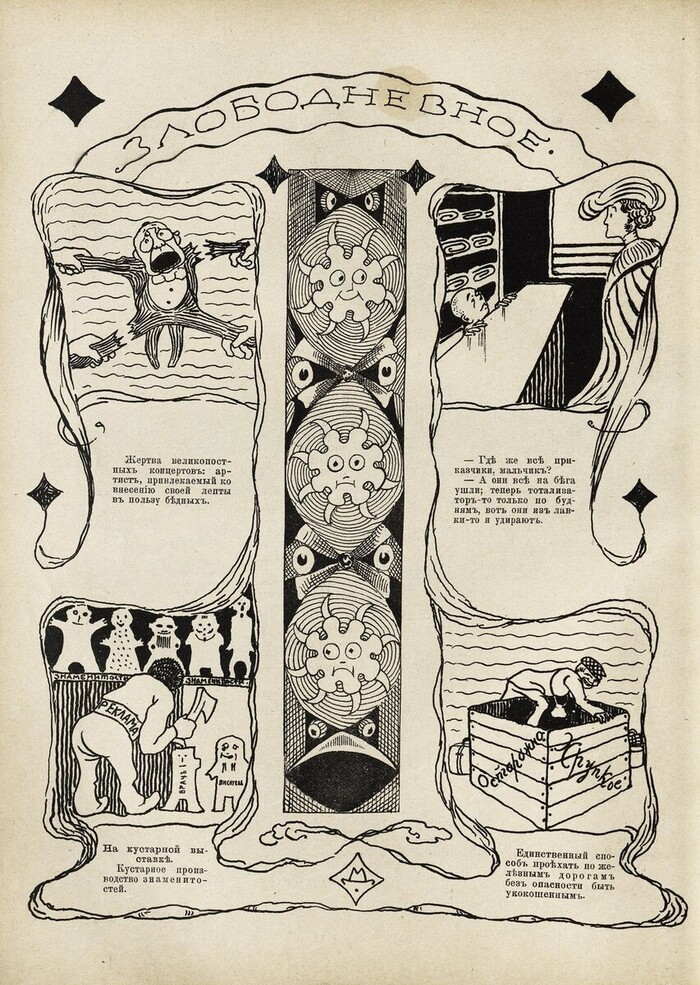

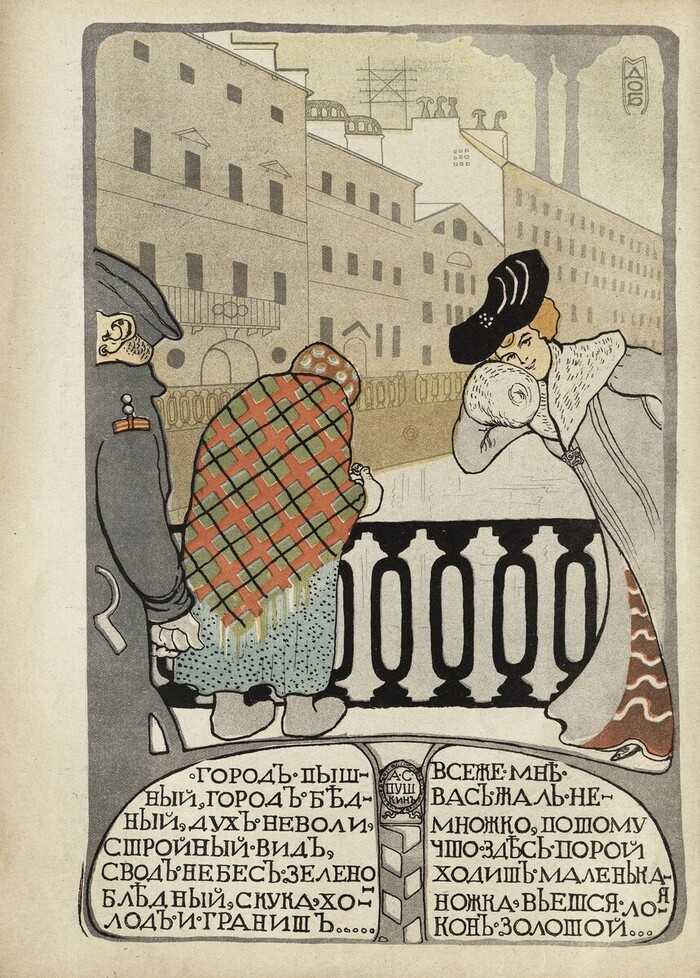

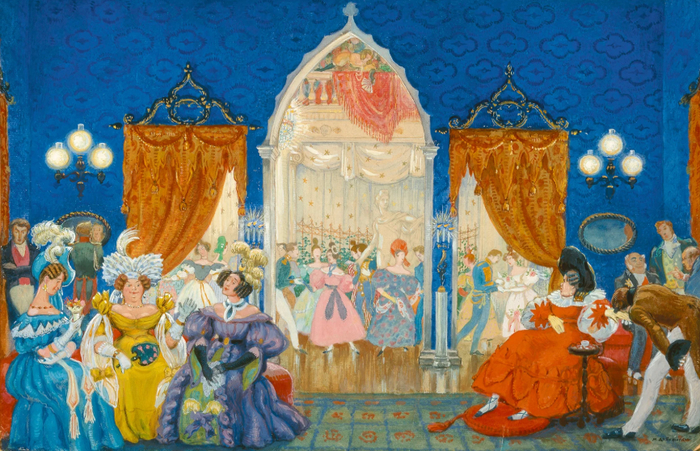

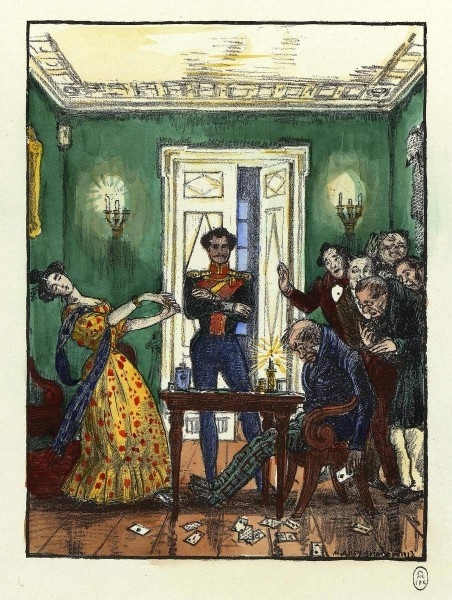

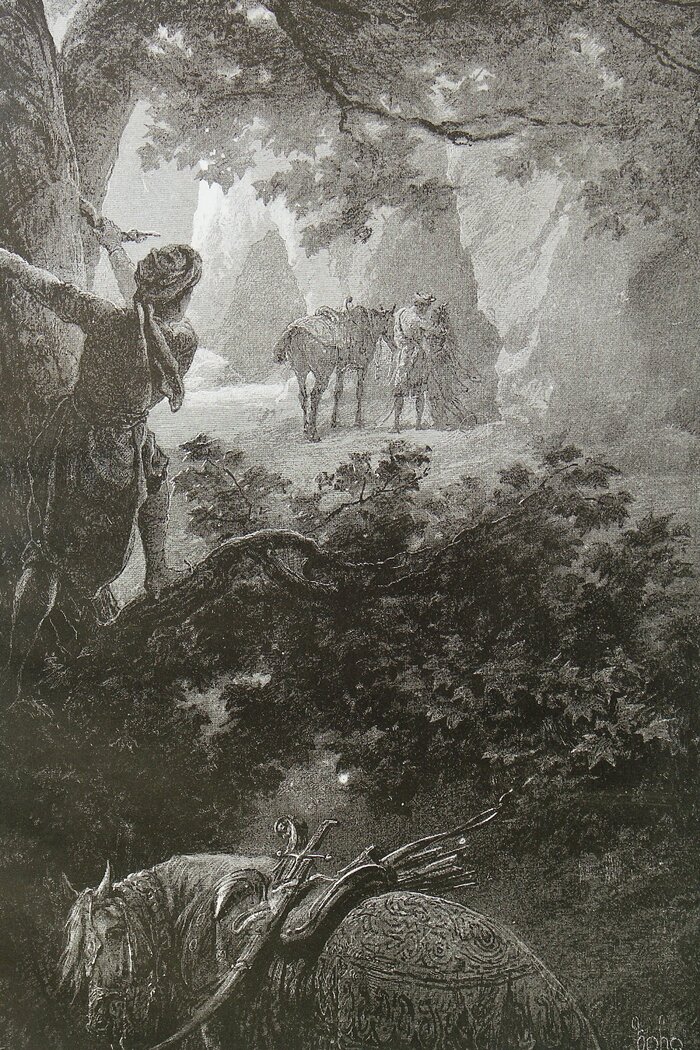

М. И. Зощенко закончил Харьковское реальное училище. В 1876—1884 годах учился в Императорской Академии художеств у акварелиста Василия Верещагина, но, не окончив полного курса, вышел со званием неклассного художника. О годах учёбы информации нигде не нашлось. 16 марта 1893 года Зощенко был принят учеником в мозаичную мастерскую, а 9 декабря 1896 года стал младшим художником-мозаичистом в мозаичной мастерской Академии художеств. Состоял в Товариществе русских художников-иллюстраторов. Зощенка создавал иллюстрации к произведениям Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского, а также для журналов «Север», «Нива» и не только.

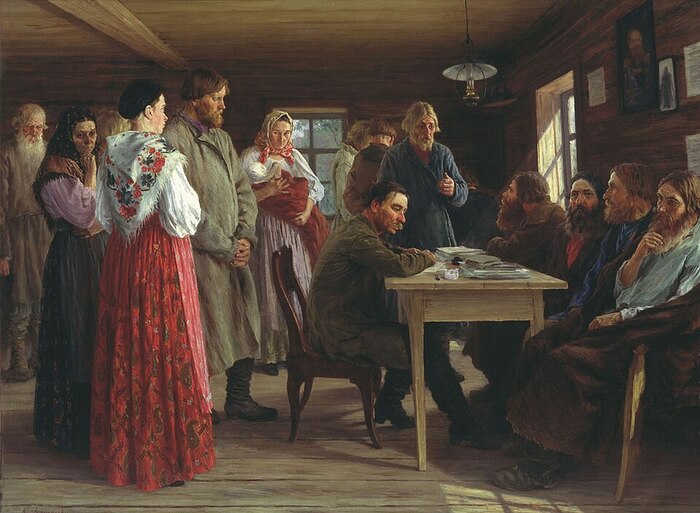

Зощенко регулярно участвовал в выставках передвижников. Картина «Волостной суд» выставлялась на 16-й передвижной выставке 1888–1889 годов, с которой была приобретена Павлом Третьяковым. На картине изображена ссора между двумя семьями. В России волостные суды появились в 1861 году и рассматривали исключительно дела, касающиеся крестьян. Журнал «Нива», с которым Зощенко сотрудничал в качестве иллюстратора, описал сюжет так: «Как известно, источником всякого зла… крестьянской семьи… являются бабы… Очевидно с таким затруднением столкнулись и четверо сельских судей, заседающих в почетном углу волостного правления… Крайний слева, не полагаясь на себя, старается почерпнуть мудрости из расспросов свидетеля. За ним следует грозный судья, готовый, не разбирая дела, перепороть всех баб…, третий…, по-видимому, скорбит вообще о суете мирской; а последний… явно тщится вникнуть в дело, исследуя психическую сторону каждого из тяжущихся по выражению их лиц. За столом строчит волостной писарь – эта неизбежная язва наших весей».

Для Музея Суворова в 1903 году Зощенко было поручено исполнить мозаичное панно по оригиналу художника Н. А. Шабунина: «Отъезд Суворова из села Кончанского в итальянский поход 1799 года»; 6 мая 1905 за эту работу он был награждён орденом Св. Станислава 3-й степени. Маленькую ёлочку он выкладывал вместе с сыном Михаилом.

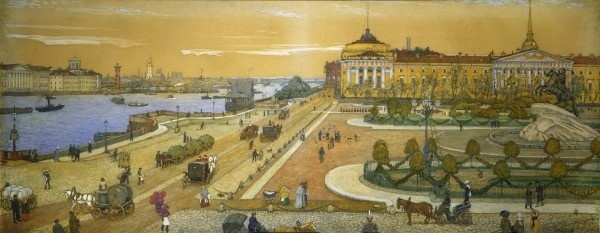

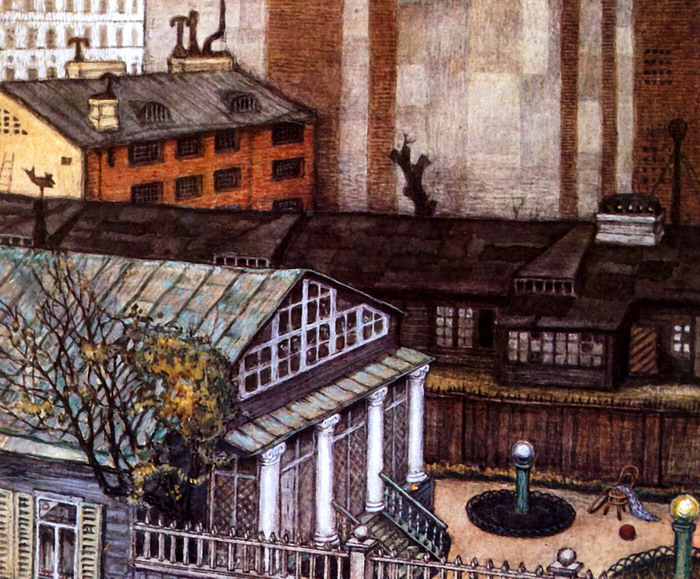

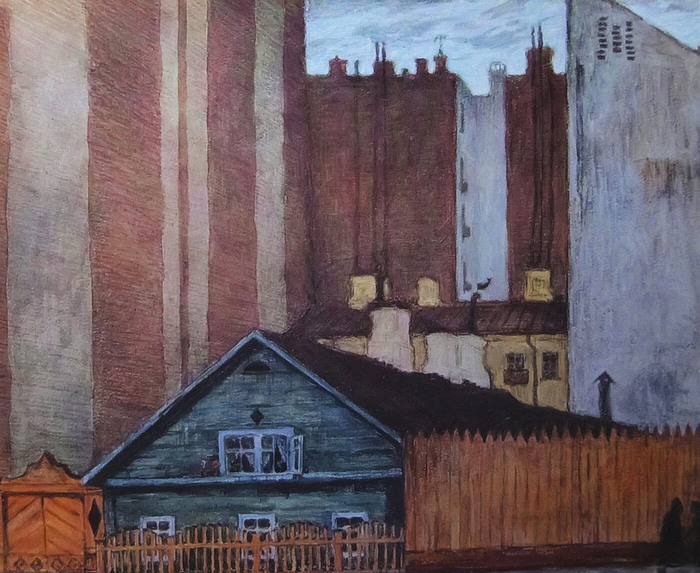

В 1888-89 гг. молодой художник снял комнату в квартире академика-мозаичиста Павла Семеновича Васильева и познакомился с его падчерицей Еленой Иосифовной Суриной. Елена родилась в мещанской семье, но отец одно время числился купцом второй гильдии. 29 апреля 1890 года Михаил Зощенко женился на ней. Елена выступала в любительском театре, живо интересовалась литературой, писала юмористические рассказы. По воспоминаниям близких, она была женщиной яркой и энергичной. Через несколько лет семья переехала в дом, принадлежавший известному художнику Архипу Куинджи. Он часто помогал молодым художникам и предоставлял жильё за небольшую плату. В то время Зощенко был учеником художника - мозаичиста с окладом всего 25 рублей. Участие в Обществе художников иллюстраторов помогало получать работу в журналах, что тоже давало небольшой дополнительный доход. Зощенко жили на Васильевском острове, и, как и многие семьи того времени, часто меняли квартиры, а лето проводили на дачах, аренда которых стоила значительно дешевле. В гости к Зощенко часто приходили коллеги-художники.

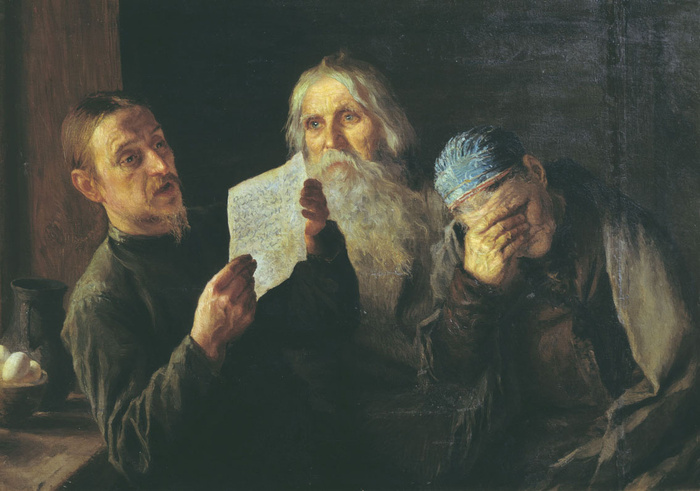

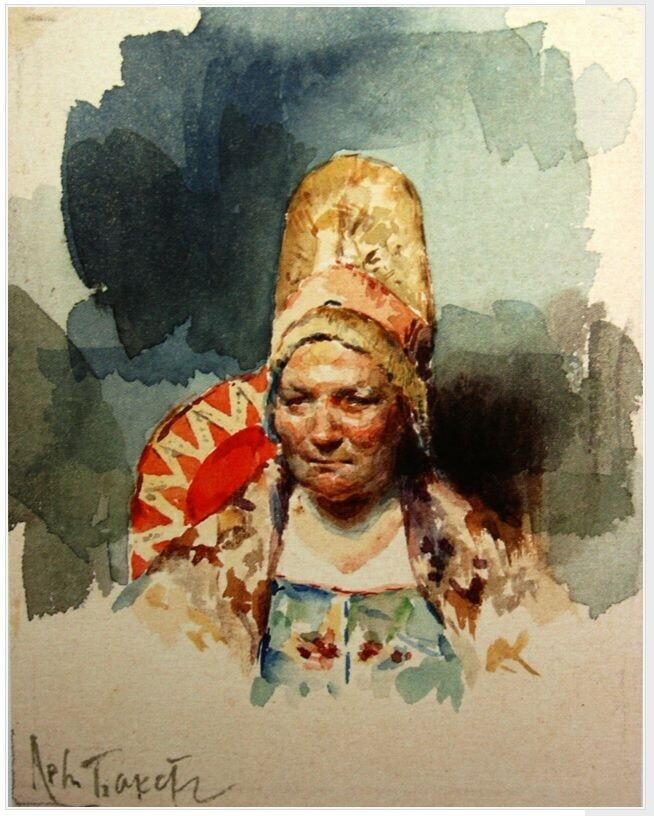

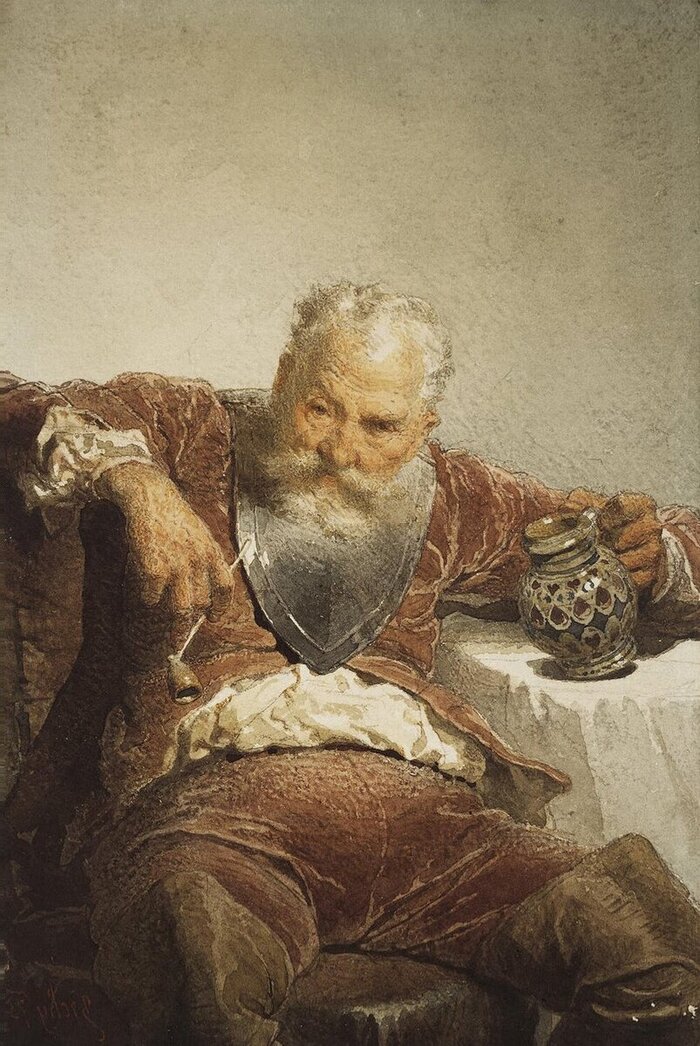

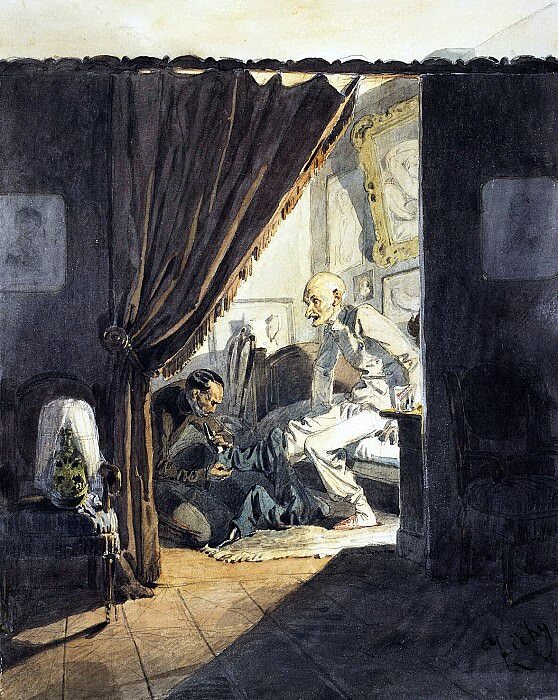

"В крестьянской избе", холст, масло. 56 х 42 см. Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко

О семейной жизни писателя можно узнать из воспоминаний его детей. Писатель Михаил Зощенко описывает своё детство в цикле рассказов «Лёля и Минька» (Лёлей звали старшую сестру писателя, а его называли Минькой), а также в автобиографической книге «Перед восходом солнца».

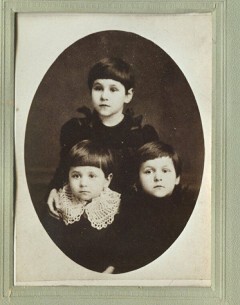

Сестра художника Вера тоже оставила воспоминания. «Старшая сестра Елена была очень шустрой, озорной, веселой, шумной, порывистой. Почти никогда не плакала. Все-то она знала, и ни одна шалость не проходила без её участия. С ней во все игры было интересно играть. Она находчивая, весёлая, всегда умела перехитрить каждого. <…> Второй по старшинству была Валентина. Она была полная противоположность Лёле. Неутомимая любительница книг. Часто читала нам вслух. Благодаря ей мы рано ознакомились с классиками. Характером она была, как и Миша - спокойная, невозмутимая, с тихим голосом. И, как Миша, любила что-то мастерить. Позднее она хорошо рисовала и лепила. Занималась в Академии художеств». Михаил был третьим ребёнком в семье. Всего детей было восемь.

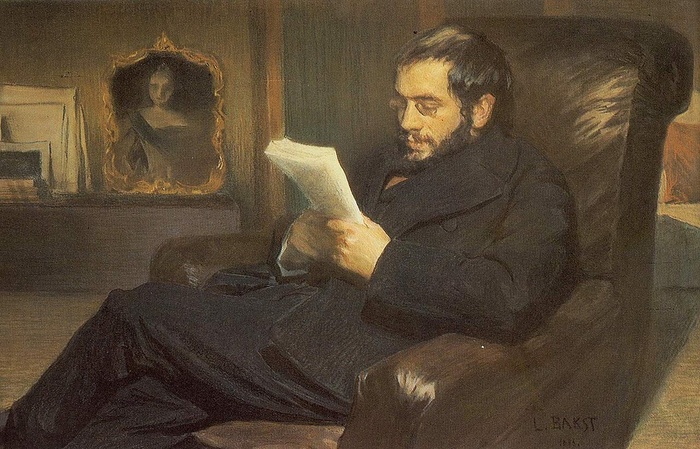

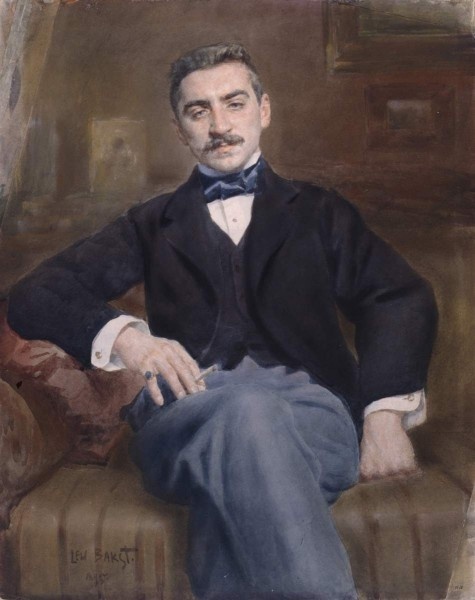

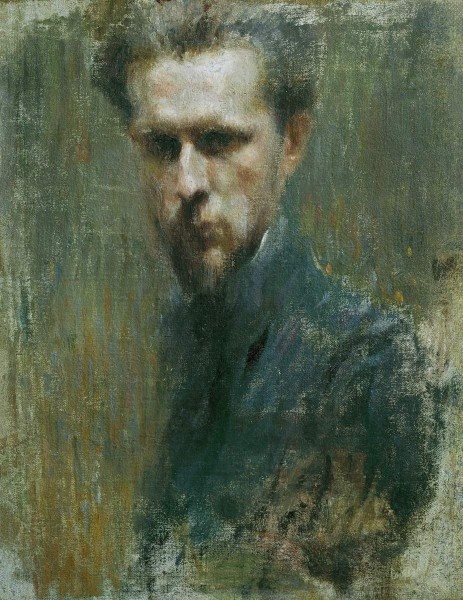

По воспоминаниям Веры, детей воспитывали строго, с детства приучали к труду, что позже им очень пригодилось. В доме царила творческая атмосфера. В доме была хорошая библиотека, часто играли на фортепиано. Жили относительно скромно (относительно более успешных художников, естественно, так как у Зощенко со временем появилась прислуга – кухарка и няня для детей). По воспоминаниям Зощенко-писателя, отец был видным мужчиной, не обделённым женским вниманием, что иногда вызывало ревность супруги и приводило к бурным ссорам.

Художник Михаил Зощенко умер внезапно 27 декабря 1907 года, похоронен 30 декабря 1907 года на Смоленском кладбище Петербурга. В автобиографической книге «Перед восходом солнца» писатель Михаил Зощенко описывает смерть отца:

«Тихо отворяю дверь и вхожу в папину комнату.

<…>

Высокий, угрюмый, он стоит у окна и о чем-то думает.

Он похож на Петра Великого. Только с бородой.

Тихо я говорю:

– Папа, я возьму твой ножичек очинить карандаш.

Не оборачиваясь, отец говорит:

– Возьми.

Я подхожу к письменному столу и начинаю чинить карандаш. В углу у окна круглый столик. На нем графин с водой.

Отец наливает стакан воды. Пьет. И вдруг падает.

Он падает на пол. И падает стул, за который он задел.

От ужаса я кричу. Прибегают сестры, мать.

Увидев отца на полу, мать с криком бросается к нему. Теребит его за плечи, целует его лицо.

Я выбегаю из комнаты и ложусь на свою кровать.

Произошло что-то ужасное. Но, может быть, все кончится хорошо. Может быть, у папы – обморок.

Я снова иду в комнату отца.

Отец лежит на кровати. Мать у дверей. Рядом с ней доктор.

Мать кричит:

– Вы ошиблись, доктор!

Доктор говорит:

– В этом вопросе мы не смеем ошибаться, сударыня. Он умер.

– Почему же так сразу? Не может быть!

– Это разрыв сердца, – говорит врач. И уходит из комнаты.

Лежа на своей кровати, я плачу.<…> «Ах, как невыносимо смотреть на маму! Она все время плачет. Вот она стоит у стола, на котором лежит мой отец. Она упала лицом на его лицо и плачет. Я стою у двери и смотрю на это ужасное горе. Нет, я бы не мог так плакать.

<…>Мне хочется утешить мать, отвлечь ее. Я тихо спрашиваю ее:

– Мама, сколько лет нашему папе?

Вытирая слезы, мама говорит:

– Ах, Мишенька, он совсем молодой. Ему сорок девять. <…>

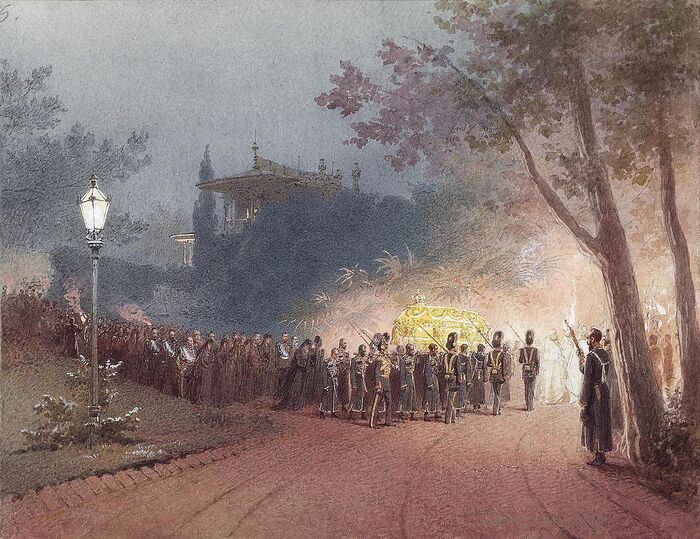

Гроб несут на руках художники – папины товарищи. Впереди на маленькой бархатной подушке несут орден, который папа получил за свою картину «Отъезд Суворова». Эта картина на стене Суворовского музея. <…>Поют певчие. Гроб опускают в яму. Мама кричит. Яму засыпают. Все кончено». В семье художника было 8 детей, на том момент возрастом от 2 до 17 лет.

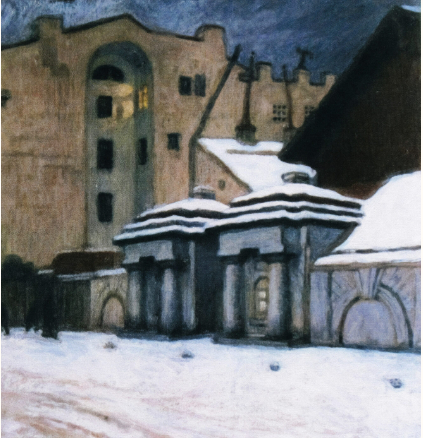

После внезапной смерти художника его семья испытывала финансовые трудности и вынуждена была из арендованной столичной квартиры переехать на дачу в Песках. Вдова не раз подавала прошение о пенсии, но её назначили не сразу, и сначала она была минимальна. Позже по распоряжению Великого князя Владимира Александровича, президента Императорской Академии художеств, пенсию повысили пенсию Коллеги покойного художника пытались помочь. Была устроена посмертная выставка его работ (с распродажей) в залах Академии. Из воспоминаний Веры Зощенко: «Средств не хватало. Время от времени что-нибудь из оставшихся отцовских картин брали на выставку в Академию художеств. Отбирали мы картины все вместе, решающий голос принадлежал Мише. Все стены нашей квартиры были увешаны этюдами и картинами отца. Множество было рисунков - очень весёлых смешных. Мама рассказывала нам, как они создавались, Жаль было расставаться с этими вещами, но продажа их поддерживала существование семьи, была существенным дополнением». Позже финансовое положение семьи, стараниями энергичной матери, стало более стабильным, а дети были приняты в различные учебные заведения на казённое содержание.

Часть информации для поста взята тут:

М. М. Зощенко «Перед восходом солнца»