Криминальный боевик

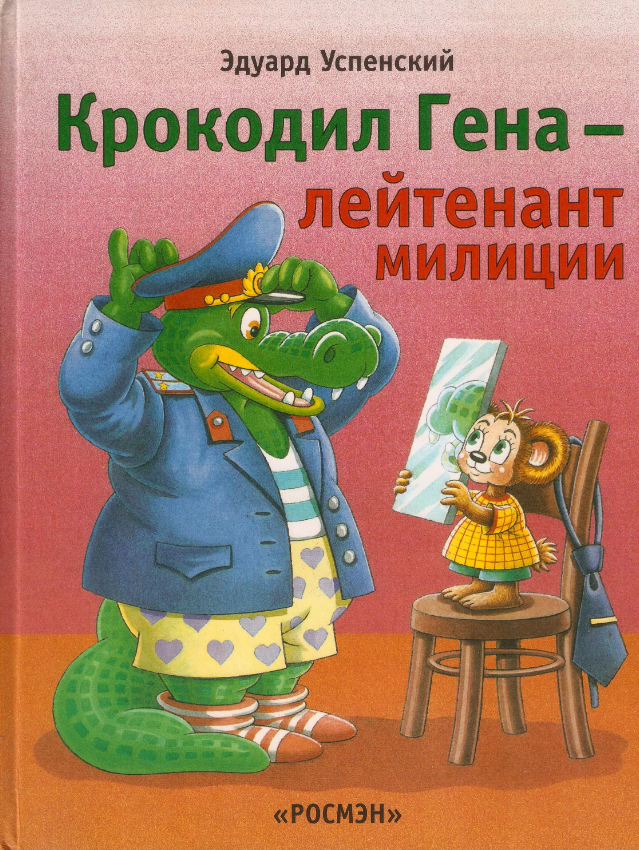

Во второй половине 1990-х Успенский публикует книгу «Крокодил Гена — лейтенант милиции» (также издавалась под названием «Крокодил Гена и грабители»). В первой ее главе зеленый герой обнаруживает в почтовом ящике повестку, гласящую:

«Двадцать второго июня ровно в четыре часа, а точнее, в четверг в восемь часов ноль-ноль утра, Вам следует явиться в районный райвоенкомат.

При себе следует иметь паспорт, рюкзак, смену белья, двухдневный запас еды в виде сухарей и кружку сбоку».

Несмотря на то что Гена не россиянин, а африканец и провел большую часть жизни в тюрьме (то есть в зоопарке), этот призыв вызывает у него подъем патриотических чувств. Нахлынувшими эмоциями он спешит поделиться с товарищем:

«— Чебурашка, знаешь, какая у меня радость! Меня в армию берут.

— Ой, — сказал Чебурашка, — а я? Гена, возьми меня с собой.

— В армию с Чебурашками не ходят, — сказал Гена. — Ты будешь писать мне письма.

И Гена начал сушить сухари».

Армейские будни начинаются с небольшого конфуза — начальство удивляется, что и крокодилы теперь тоже должны идти в армию. Гена переживает, что может быть признан негодным, но его успокаивают: «Ничего, у нас и не такие служат».

Служба, как пишет Успенский, дается крокодилу легко: вскоре он «овладел приемами самообороны и научился строить дачи». Чебурашка получает письмо, в котором командование выражает ему благодарность за «правильно воспитанного военнослужащего» и приглашает в гости в часть, где ему дают пострелять из ракетницы и угощают солдатским обедом.

Демобилизовавшись, Гена отказывается возвращаться в зоопарк, потому что он «теперь уже не тот» — мечтает начать новую жизнь и «стать крупным юристом». Но не все сразу: сперва крокодилу надо подкопить деньжат, поэтому он устраивается сторожем на склад шоколадной фабрики.

После того как жулики, усыпив Гену специальным газом, похищают шоколад, он попадает под подозрение и некоторое время проводит за решеткой, уже не зоопарковой. Освободиться помогают связи: маршал Бутаков, с которым Гена подружился во время службы, ручается за крокодила, уверяя, что тот мог бы украсть шоколад у противника, но у наших — ни за что. Интересно, что в версии книги 1998 года маршал на иллюстрациях изображен в виде человека, а в издании 2002 года — в виде тигра.

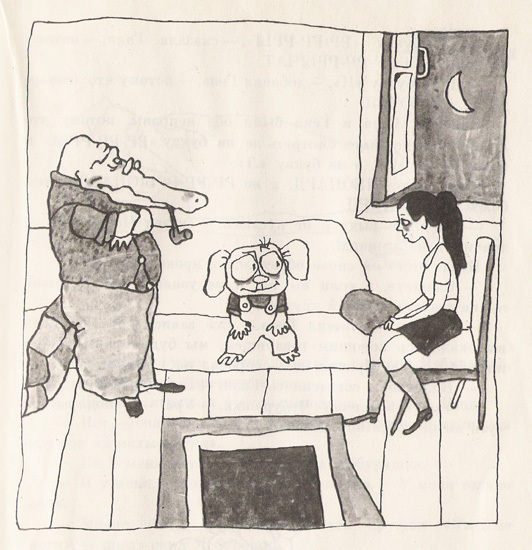

Иллюстрация из книги «Крокодил Гена и грабители» (М.: АСТ, 2002)

Убедившись, что Гена свой человек — то есть крокодил, — милиционеры приглашают его к себе на работу, а заодно с ним и Чебурашку. Маленький зверек переживает и жалуется другу:

«Тебе хорошо <...> Тебе все подойдет: и сапоги, и фуражка... А мне? Интересно, а бывают милицейские панамки и тапочки?»

Но настоящие герои могут бороться со злом и без тапочек. Под руководством полковника Дубенко и майора Поддубенко начинающие стражи порядка выводят на чистую воду преступника Ивана Жука по кличке Таракан и всю его шайку. Таким образом, мы имеем захватывающую историю с погонями и детективной линией — в общем, всем, что полагается. Хоть сейчас бери и делай из нее что-то среднее между «Зверополисом» и «Улицей разбитых фонарей».

Психологический триллер

Повесть «Похищение Чебурашки» (1999) начинается на первый взгляд довольно мирно, как и многие страшные истории. Ушастый герой решает улучшить свои жилищные условия и просит московское начальство в лице тогдашнего мэра столицы Юрия Лужкова переселить его из телефонной будки в отдельную квартиру.

Мэрия направляет в телефонную будку комиссию — тучного чиновника по фамилии Жулиманов. Тот пытается что-нибудь придумать, чтобы квартиру давать не пришлось: бесплатного жилья на всех не хватает. Например, надстроить будку вторым этажом («у вас сразу удвоится площадь») или положить ее на бок («ваша жилая площадь сразу утроится»).

Чебурашка не согласен на редизайн будки в духе Бэнкси, поэтому когда через месяц квартиру ему так и не дают, по предложению Гены устраивает вместе с друзьями пикет у входа в мэрию. Испугавшись протестующих (главным образом жирафы Анюты, которая просунула голову прямо в окошко его кабинета), Лужков распоряжается выделить нашему герою жилплощадь в новом районе.

И вот долгожданное новоселье. Не сговариваясь, почти все гости дарят Чебурашке телевизоры: их набирается целых пять штук. Добросовестный Чебурашка расставляет ящики по дому и старается уделять внимание каждому из них. Работа игрушкой в детсаду занимает большую часть дня, поэтому сидеть у экрана приходится рано утром или поздно вечером, когда показывают сериалы о преступниках и фильмы ужасов.

Вскоре незакаленная массовой культурой психика дает сбой — начинаются слуховые и зрительные галлюцинации:

«Полезет чебурашка в холодильник — там представитель белой мафии сидит. Весь он в инее, во рту у него пельмень, из пистолета сосулька высовывается.

Чебурашка снова кричит:

— Ой, спасите! В холодильнике дядька голодный!

Заберется Чебурашка на антресоли лыжи доставать, а там милиционер в засаде спрятался <...> Он Чебурашке показывает:

— Тс-с-с! (Молчи, мол!)

И Чебурашка целый день потом боится рот раскрыть. Все помалкивает».

Под письменным столом у Чебурашки идет подпольная торговля ворованными телогрейками, в шкафу притаился кровожадный пират, а из унитаза вылетают привидения.

Иллюстрация из книги «Похищение Чебурашки» (М.: Росмэн, 1999)

Узнав о происходящем, Гена обещает разыскать экстрасенса, но вместо этого приводит доктора, который выписывает больному сильное успокоительное. Приняв лекарство, Чебурашка засыпает на сутки, а крокодил за это время избавляется от всех телевизоров.

Лечение помогает, но лишь отчасти: видений стало меньше, но они не исчезли совсем, а сверх того добавились страх темноты, агорафобия и энурез. Чебурашку кладут в больницу, где он знакомится с другими маленькими пациентами: Колей Чуркиным, который проводит дни, уткнувшись в стену, потому что видит там мультики про зеленую мышку; Мишей Кувалдиным, который ищет кого-то, кто согласился бы спрыгнуть с десятого этажа, чтобы испытать изобретенные им «прыгательные» таблетки; и Валей Постниковым (кстати, тезка реально существующего детского писателя Валентина Постникова), который все время лежит под кроватью, скрываясь от бандитов, комаров и летающих кастрюль.

В этой, казалось бы, совершенно нездоровой обстановке Чебурашка окончательно излечивается. Но главный врач Стороженко отказывается его выписывать, потому что, благодаря соседству с тем, кому подает лапу каждая дворняжка, больные гораздо быстрее идут на поправку. Доктор мечтает:

«Нам бы сто тысяч таких Чебурашек, и мы бы вылечили всю страну. Мы бы выписывали Чебурашек по рецептам и их выдавали бы нервным детям в аптеках. А я бы стал академиком».

Здесь перед Чебурашкой встает сложный моральный вопрос: следует ли ему посвятить себя борьбе с чужими неврозами и расстройствами, раз у него так здорово это получается, или он все-таки может продолжать жить как прежде? Точнее, такой вопрос должен бы возникнуть, но не возникает — Успенский не позволяет герою осмыслить происходящее и резко уводит сюжет в сторону судебной драмы. Юристы спорят, кто прав: доктор Стороженко, удерживавший пациента силой, или же похитивший его из больницы крокодил Гена.

В результате хэппи-энд — судья обязывает главврача отпустить Чебурашку домой — оказывается мнимым. Безусловно, юридически все верно, а Стороженко — действительно гадкий тип, думающий прежде всего о своей карьере. Но, с другой стороны, разве не помощь ближним всегда была основной миссией Гены и Чебурашки? Это же они строили дом для тех, кто ищет друзей, очищали реку от сточных вод, перевоспитывали браконьеров, а в случае необходимости даже приходили на выручку сугубо отрицательной старухе Шапокляк.

Почему же теперь они так легко оставляют больных детей на попечение вредного медика? Неужели Чебурашка сможет спокойно спать, зная, что где-то там Валя ведет подкроватный образ жизни, Коля не отлипает от стены, а Миша может в один прекрасный день взять и спрыгнуть с десятого этажа?

Режиссеры, кто-нибудь, пожалуйста, поставьте фильм по этой книге, но переделайте финал так, чтобы все было хорошо не только у главных героев, но и у юных пациентов с ментальными заболеваниями.

Сериал про семью

Если кто-нибудь однажды захочет снять про Чебурашку сериал с потенциально бесконечным числом эпизодов, за основу смело можно брать повесть «Деревня чебурашей» 2011 года. Есть подозрение, что Успенский, работая над ней, немного вдохновлялся романом Маркеса «Сто лет одиночества»: перед нами разворачивается история нескольких поколений семьи, ведущей племенной образ жизни. Ее героев из-за непривычных и довольно громоздких имен не всегда легко отличить друг от друга, причем некоторые из них к началу действия уже скончались, а другие еще не родились. В общем, это настоящая фэмили-сага, только вместо Латинской Америки дело происходит в Африке.

Словно Хосе Аркадио Буэндиа, который постоянно менял род деятельности, становясь то золотоискателем, то астрономом, то алхимиком, чебураши так же легко переключаются с одного диковинного занятия на другое. Особенно отличается отец семейства Чебур-Бозо по имени Тигр, Находящийся в Прыжке, которому однажды вздумалось выкачать при помощи шприца белок из куриных яиц и залить его в страусиные, а белок из страусиных — в куриные, и посмотреть, что из этого выйдет.

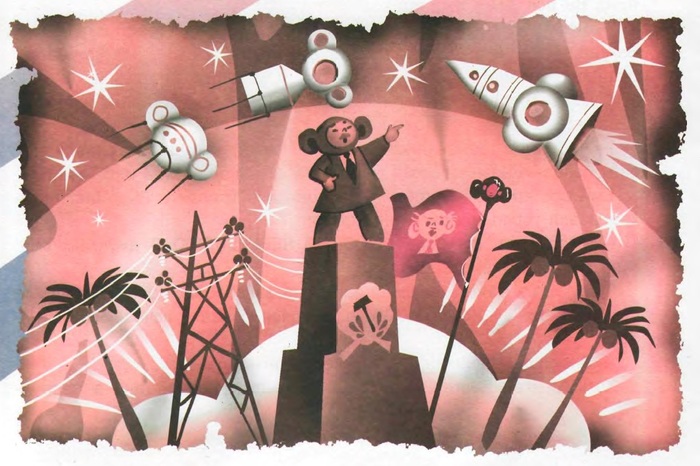

Пока взрослые заняты собой, дети изучают историю чебурашей и выясняют, что много лет назад это была величайшая цивилизация в мире, у которой были и фараоны, и космическая программа. И даже, судя по иллюстрациям, свой чебурашный Ленин.

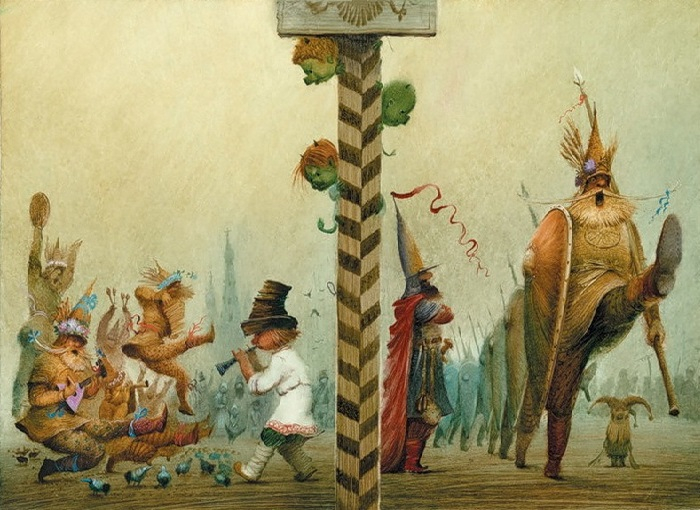

Иллюстрация из книги «Деревня чебурашей» (М.: Планета детства, 2011)

Крокодил Гена и Чебурашка появляются в «Деревне чебурашей» эпизодически, в качестве гостей. Они с удовольствием осматривают недавно открывшийся в деревне музей имени себя и дарят ему несколько экспонатов. Под конец крокодилу предлагается испытание: с завязанными глазами отыскать среди всех местных чебурашей своего Чебурашку. Оказывается, это совсем не трудно:

«— А как вы его узнали? <...>

— Очень просто, — честно ответил Гена. — Он пнул меня ногой».

Точная экранизация

Необходимо учитывать, что оценки того, что Успенский писал после 1991 года, разнятся. Для одних его поздние сочинения — необычные артефакты, которые впитали в себя эпоху и дали героям возможность взбунтоваться против своей «детскости», вступив в фазу вечного переходного возраста, а для других — противоречащие классическому канону и попросту менее удачные тексты.

Но даже если мы решим ограничить исследуемую нами художественную вселенную самой первой книгой серии «Крокодил Гена и его друзья» (1966), то в нашем распоряжении окажется много всего интересного и далеко не всегда известного. Скажем прямо, многие помнят Гену с Чебурашкой не столько по книжке, сколько по кукольному мини-сериалу Романа Качанова, лишь один эпизод которого, «Крокодил Гена» (1969), можно назвать экранизацией, да и то не дословной, а для остальных серий — «Чебурашка» (1971), «Шапокляк» (1974) и «Чебурашка идет в школу» (1983) — Успенский с Качановым разработали самостоятельные сюжеты.

Таким образом, мир Гены и Чебурашки в его изначальном виде — во многом неисследованное пространство. Главным открытием для зрителя мультфильмов, добравшегося до их литературного первоисточника, оказывается сам образ Чебурашки. Автор отнюдь не предполагал, что он станет кавайным талисманом олимпийских игр, влюбляющим в себя с первого взгляда. Изначально это был пугающе несуразный крупный зверь с маленькими ушами, и пресловутое «неизвестный науке» звучало в отношении него угрожающе.

Дело не только в том, что для экранной версии над персонажами поколдовал художник Леонид Шварцман, в то время как первые издания иллюстрировали Валерий Алфеевский и Геннадий Калиновский, мастера с принципиально иной творческой манерой. Успенский и в тексте настаивает, что внешне Чебурашка — совсем не милое существо. Из «вступления, которое можно и не читать» выясняется, что прототипом героя стала странная безымянная игрушка, которая была у автора в далеком детстве:

«Глаза у него были большие и желтые, как у филина, голова круглая, заячья, а хвост коротенький и пушистый, такой, какой обычно бывает у маленьких медвежат.

Мои родители утверждали, что Чебурашка — это неизвестный науке зверь, который водится в жарких тропических лесах.

Сначала я очень боялся этого неизвестного науке Чебурашку и даже не хотел оставаться с ним в одной комнате. Но постепенно я привык к его страшной внешности, подружился с ним и стал любить его не меньше, чем резинового крокодила Гену и пластмассовую куклу Галю».

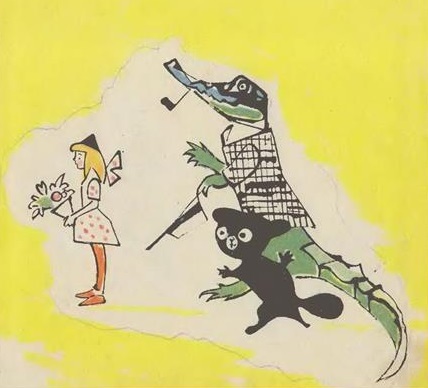

Галя, Гена и Чебурашка. Иллюстрация В. Алфеевского из книги «Крокодил Гена и его друзья» (М.: Детская литература, 1966)

Получается, что первоначально Чебурашка был скорее сородичем таких персонажей, как чудовище из «Аленького цветочка» или других подобных сюжетов — то есть тем, кого невозможно полюбить глазами, только сердцем. В связи с этим интересно проследить, насколько по-разному одни и те же сцены представлены в повести 1966-го и в мультфильме 1969 года.

У Качанова Чебурашке стоит только появиться, как он уже вызывает умиление и становится душой компании. Галя и Гена пытаются выяснить с помощью словаря, кто перед ними, но делают это скорее для порядка: когда Чебурашка предполагает, что из-за «неизвестности» с ним не станут дружить, его тут же горячо уверяют в обратном.

Книжные Галя с Геной тратят на идентификацию Чебурашки гораздо больше времени — видно, что их действительно интересует его видовая принадлежность. В какой-то момент они предполагают, что перед ними, возможно, хищник, и на всякий случай отодвигаются подальше, а на вопрос загадочного существа о возможной дружбе крокодил отвечает с осторожностью:

«Все зависит от вас. Если вы окажетесь хорошим товарищем, мы будем рады подружиться с вами».

То есть Успенский, с одной стороны, призывает не судить по одежке, а с другой, предупреждает, что никто не будет водиться с вами только за красивые глаза. При экранизации от этого посыла решили отказаться в пользу симпатичности персонажей, но отсюда не следует, что концепт страшного Чебурашки было в принципе невозможно реализовать. В советское время анимация порой предлагала зрителям и куда более жутких героев — вроде волшебников из «Халифа-аиста» (1981) или заглавного персонажа «Верлиоки» (1957).

Гена, Чебурашка и Галя. Иллюстрация Г. Калиновского из книги «Крокодил Гена и его друзья» (М.: Детская литература, 1977)

Конечно, все мы любим Чебурашку из мультфильма — он похож на котенка, а котята тоже всем нравятся, но зато книжный герой менее мягкотел и у него по-хорошему вздорный характер. Согласитесь, сложно представить, как кукольный Чебурашка кричит: «Ну погоди, несчастная Шапокляк! Я с тобой еще поквитаюсь!» или бьет вредную старуху палкой по носу, а книжному все это под силу.

Если бы в наши дни «Союзмультфильм» решился перезапустить генно-чебурашную франшизу, сделав упор на полное соответствие литературному первоисточнику — это был бы смелый и интересный с художественной точки зрения шаг, в духе недавно обнародованных намерений студии Warner Bros. перепридумать экранного «Гарри Поттера». Ну или пусть книжный и кукольный варианты встретятся друг с другом, как разные версии Питера Паркера в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», — да мало ли и других вариантов.

Становление антагониста

Популярность фильмов вроде «Джокера» (2019) и «Круэллы» (2021) позволяет предположить, что и у нас мог бы появиться байопик, раскрывающий детали жизни популярного злодея. Речь, конечно, о Шапокляк, про которую мы знаем крайне мало даже по меркам условной сказочной реальности. Всегда ли она была такой злыдней? Почему идеи вроде строительства Дома дружбы вызывают у нее желание объявить всем войну? Напрямую ни книги, ни мультфильмы об этом не сообщают, но кое-какие подсказки в них все-таки есть.

В «Крокодиле Гене и его друзьях» Успенский при первом появлении Шапокляк описывает ее внешность довольно скупо: «В комнату проскользнула маленькая юркая старушка. Она вела на веревочке большую серую крысу», — может показаться, что они очень похожи друг на друга, если даже не одного размера. Однако Алфеевский, очевидно, отталкиваясь от хлесткого и часто звучащего в книге слова «старуха», наделил Шапокляк внешностью высокой неопрятной женщины с выпученными глазами и длинными седыми волосами.

Лариска и Шапокляк. Иллюстрация В. Алфеевского с обложки книги «Крокодил Гена и его друзья» (М.: Детская литература, 1966)

Поведение пожилой и вечно раздраженной маргиналки при всей его вредительской направленности кажется детским. Кошелек на веревочке, швыряние бумажками, обидные надписи на заборе — все эти безобразия дошкольного уровня наводят на мысль об инфантильности героини, невротически «застрявшей» где-то в прошлом. На прошлое указывает и ее шляпное прозвище — Шапокляк. В книжке «Отпуск крокодила Гены» (1993) Гена рассказывает Чебурашке историю одноименного мужского головного убора:

«У [этой шляпы] внутри пружина. Эту шапку придумали в старину, тогда, когда вместо карет люди начинали водить машины. Если человек ехал в машине, он делал свою шляпу плоской, потому что машины были невысокими. А если он ехал в карете, он превращал свою шляпу в высокий цилиндр».

Именно от шапокляка отталкивался Шварцман, создавая для мультфильмов Качанова кукольную старушку — пожилую даму, одетую со вкусом, но старомодно и как-то «не по-нашенски».

Успенский упоминает, что однажды на приеме у врача Шапокляк была польщена тем, что ее сочли гражданкой другого государства:

«— Вы, наверное, иностранка! — догадался доктор.

— Да! Да! — радостно закивала головой Шапокляк.

Ей было очень приятно, что ее приняли за иностранку».

В совокупности несложно заключить, что Шапокляк — явление антисоветское, чужеродное, но при этом задавленное (в дословном переводе с французского chapeau claque означает «шляпа всмятку»), «бывшее» и на сегодняшний день практически безобидное. Разумеется, «смятость» характеризовала ее не всегда. В статье «Старуха Шапокляк как ушедший символ русско-имперской интеллигенции» Дмитрий Доронин делится любопытными соображениями:

«В молодости мой отец очень любил бега и регулярно ходил на Московский ипподром. <...> Основной публикой на ипподроме был, конечно, московский пролетариат.

И на фоне этого пролетариата очень выделялись пожилые осанистые женщины в необычных платьях с кружевами, которые молча, без криков и жестикуляции наблюдали за поединком наездников через лорнеты и пенсне <...> Через что прошли эти „старухи Шапокляк“ за свою жизнь? Откуда у них в 70-е годы в Советском Союзе были лорнеты? Что случилось с их отцами и мужьями в годы революции и репрессий?»

Ответить на эти вопросы в случае Шапокляк едва ли получится, поскольку насчет ее возможного прототипа бытуют разные мнения. Успенский видел в ней «скорее [первую] жену», его биограф Ханну Мякеля отдавал предпочтение матери писателя, а Леонид Шварцман, прямо как в анекдоте, срисовал кукольную Шапокляк со своей тещи. В общем, образ получился собирательный.

Но как раз собирательность и дает нам право на вымысел: почему бы не сделать байопик про старуху Шапокляк? Может получиться цепляющая за живое история о превращении энергичной интеллигентной девушки, которая попала в водоворот событий первой половины XX века, в полубезумную трагикомическую старуху.

Конечно, эксперименты в высокобюджетном кино — штука опасная. Гораздо надежнее — раз за разом воспроизводить с небольшими нововведениями кассовую схему хитового и совсем не мрачного «Чебурашки» — скорее всего, так и будет делаться.

И все же мало ли: а вдруг.

Другие материалы:

Зубная щётка для маньяка — как создавался мир «Молчания ягнят»

34 лучших роли Хоакина Феникса — в порядке возрастания восторга

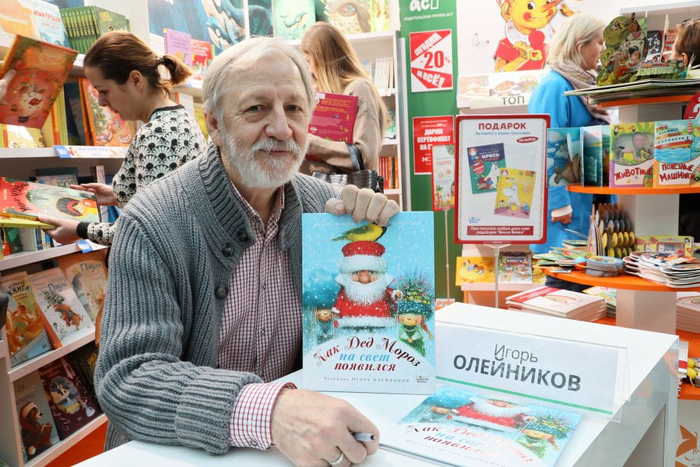

Игорь Олейников — художник-самоучка из России, который рисовал иллюстрации к сказкам и добился мирового признания

Скруллы, Крии и другие — гид по инопланетным расам Marvel

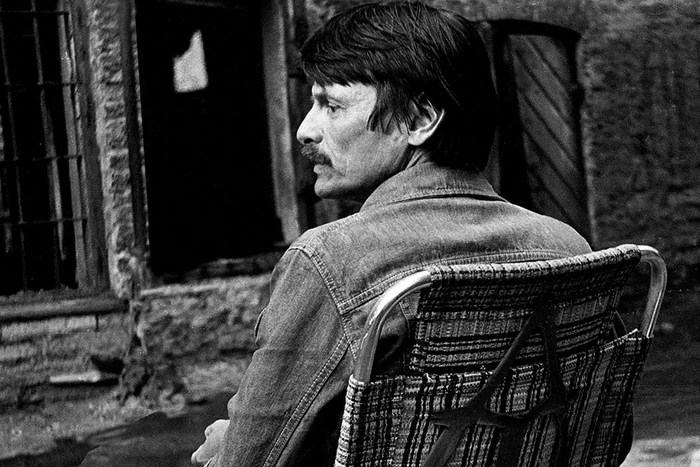

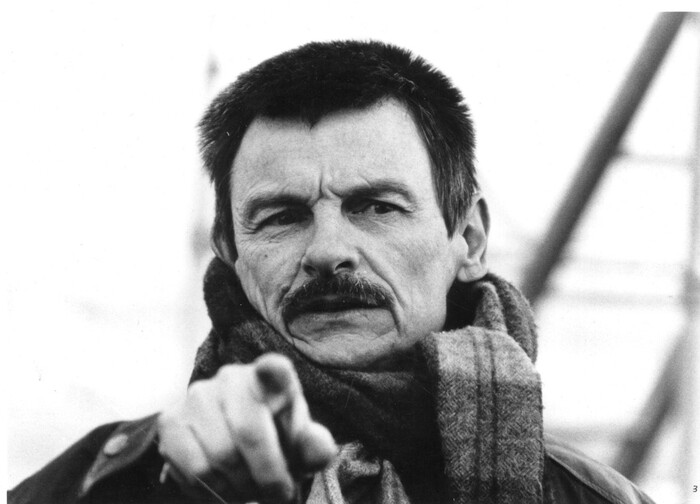

Андрей Тарковский — как начать смотреть его фильмы

5 сериалов похожих на «Черное зеркало»

Классика научной фантастики — Артур Кларк. 2001: Космическая одиссея

Одиссей из Великобритании — Артур Кларк

Пора вернуть свой долг народу! — к 200-летию революционного мыслителя Петра Лаврова

Классика кинофантастики — «Марсианин» (2015), реж. Ридли Скотт

«Ну, Котёночкин, погоди!» — о жизни и творчестве самого известного мультипликатора СССР

«Аватар» — каким был первый фильм, с которого началась колониальная экспансия Джеймса Кэмерона

10 самых старых немых хорроров — были сняты в начале XX века, а посмотреть их можно и сегодня

Кормак Маккарти — за что мы любим автора «Дороги» и «Старикам тут не место»

Шутки в сторону — 8 новых криминальных комедий

Русские герои в зарубежной литературе — как писали о России Жюль Верн, Александр Дюма и Вирджиния Вульф

Классика научной фантастики — Айзек Азимов. Цикл «Академия»

Дедушка Марвел — Мацист, первый супергерой

12 лучших экранизаций комиксов — без Marvel и DC

Сладость триумфа одежды будущего — трусЫ в раннесоветской литературе

Салман Рушди — писатель, заочно приговоренный к смерти аятоллой Хомейни

Звезды «Союзмультфильма» — 10 мультгероев советского детства

9 главных фильмов Канн-2023 — новый Скорсезе, драма про Освенцим и дурачества Мишеля Гондри

Гулливеркино — как уникальная анимация Александра Птушко повлияла на жанр сказки

Технологические пророчества — 6 явлений, которые предсказал сериал «Чёрное зеркало»

10 фантастических фильмов, на которые стоит потратить время — кино с задатками классики

17 мультфильмов Ghibli — все полнометражные ленты Хаяо Миядзаки в хронологическом порядке + ещё 6 картин других аниматоров

Сироты войны, биография Пазолини и воздушный шар графа де Местра — 5 интересных новинок итальянской литературы