История жизни Эрика Артура Блэра (настоящее имя Оруэлла) — сама по себе антиутопия. Автор девяти книг и множества эссе, очерков и рассказов, он получил признание и широкую известность уже в последние годы своей жизни, да и то лишь за два произведения. Большую же часть своих 46 лет он прожил в бедности, несчастье и необходимости постоянно соотносить собственные взгляды и убеждения с требованиями общества.

Ранние годы и первые рассказы

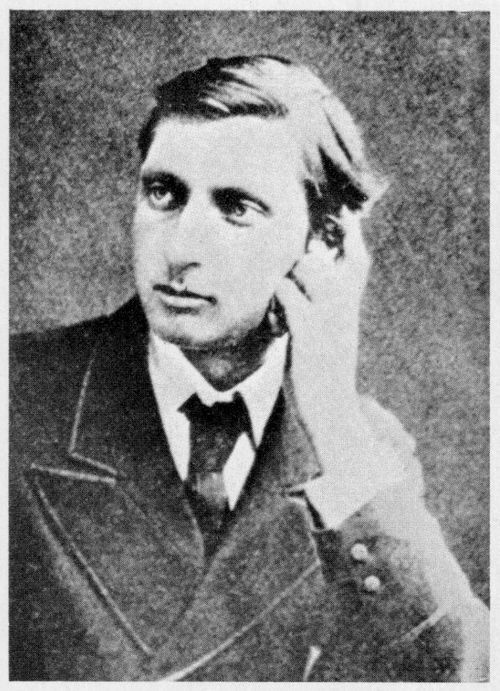

Будущий писатель родился 25 июня 1903 года в Индии в семье британского колониального чиновника. Он был белым, он принадлежал к правящему классу по праву рождения. В колониальной стране это автоматически означало, что ему предначертано стать чиновником. Большую часть детства и юности он провёл в Англии, где получил приличное образование в престижном Итонском колледже. А в 1922 году — вернулся в британскую колонию Бирму и стал сотрудником колониальной полиции.

Конец 1910-х. Эрик, мать Ида, младшая сестра Аврил и отец Ричард

Вполне обычный путь для добропорядочного английского буржуа, но Оруэлл чувствовал в этой предопределённости что-то неправильное. Это чувство подкреплялось ненавистью, которую местное население испытывало по отношению к европейским захватчикам (Бирма была насильно присоединена Британской Империей в 1885 году).

1923 год. Британские полицейские в Бирме. Эрик Блэр — во втором ряду, третий слева

Воспоминания об этом периоде жизни лягут в основу его первых рассказов: «Казнь через повешение» и «Как я стрелял в слона». Это совсем короткие истории, однако уже они наполнены размышлениями о природе власти, насилия и смерти.

Когда я увидел, как осуждённый делает шаг в сторону, чтобы обойти лужу, я словно прозрел, осознав, что человек не имеет никакого права оборвать бьющую ключом жизнь другого человека. Осуждённый не находился на смертном одре, жизнь его продолжалась, так же как наши. <...>

Он и мы вместе составляли единую группу движущихся людей, видящих, слышащих, чувствующих, понимающих один и тот же мир; но через две минуты резкий хруст возвестит, что одного из нас больше нет — станет одним сознанием меньше, одной вселенной меньше.

Джордж Оруэлл, «Казнь через повешение» (1931)

Фунты лиха в Париже

Несколько лет Оруэлл проработал на службе, которую искренне ненавидел, о чём позднее писал в нескольких автобиографических очерках. Так что в 1928 году, накопив некий первоначальный капитал, он вернулся в Лондон, шокировав этим поступком всех родных.

Бедняцкий квартал в Париже. Середина 1930-х

На службе он получал 33 фунта в месяц (около 150 000 современных рублей). Отказ от такого «хорошего места» очень плохо повлиял на его отношения с семьёй и, особенно — с отцом. Желание сына зарабатывать деньги интеллектуальным трудом казалось им чудачеством и блажью.

Оруэлл недолго задержался дома. Какое-то время он пытался снимать отдельное жильё в Лондоне, знакомясь со здешней окололитературной богемой. Но вскоре переехал в Париж, где гораздо дешевле жить — там его статьи и заметки действительно начали печатать в различных журналах и газетах.

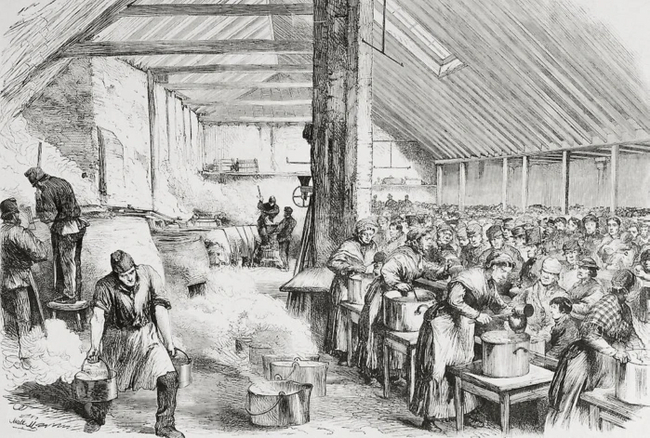

Однако этого было мало. Довольно скоро сбережения подошли к концу, и он был вынужден работать посудомойкой (plongeur) за 500 франков в месяц (около 35 000 рублей) плюс кормёжку. Почти половину этой суммы он отдавал за съёмную комнату.

Примерно в это же время у него случился «литературный выкидыш». В течение нескольких лет он писал роман, основанный на его собственном опыте жизни в Бирме. Книга должна была показать всю социальную несправедливость и порочность имперской системы господства европейцев в колониях. Однако ни одно из издательств не захотело печатать такую книгу.

Работая по 12-14 часов в сутки, живя на грани бедности и пребывая в постоянном стрессе, автор не нашел ничего лучше, кроме как сжечь своё нерождённое творение.

Фунты лиха в Лондоне

На какое-то время Оруэлл оставил свои мечты стать писателем. Он вернулся в Англию, помирился с родителями и несколько лет жил вместе с ними, переезжая из одного провинциального городка в другой — по мере того, как скудели скромные финансы семьи.

Семья и знакомые помогали ему устроиться: то школьным учителем, то продавцом в книжном магазине. Так постепенно он восстановил расшатанные нервы, чтобы вновь начать писать. Парижский опыт его жизни вскоре превратился в «Дневник мойщика посуды» — полухудожественное автобиографическое описание его жизни в Париже, где он в компании русского эмигранта сначала соглашается писать статьи для большевиков, а потом устраивается работать в ресторан. Сегодня это назвали бы гонзо-журналистикой.

Оруэлл всё-таки не зря вращался в кругах творческой молодежи Лондона. Одна из его знакомых — Мейбл Фирц, — вышла на лондонского издателя Виктора Голланца, который был известен своей симпатией к социализму. Описания парижского дна и жизни бедноты ему понравились. Однако повесть получалась слишком короткой, и тогда Оруэлл решился на отчаянный шаг.

В течение многих недель он одевался в обноски и вливался в жизнь лондонских бедняков — спал в ночлежках или прямо на улице, ел один хлеб, курил найденные в урнах бычки, специально нанимался на самую низкооплачиваемую работу. Получившийся рассказ с первоначальным названием «Ночлежка» стал второй частью его будущей книги. Добавив в текст больше подробностей, он отослал текст издателю, не забыв добавить в него свои соображения о судьбе низших классов двух европейских столиц.

Голланц дал добро, и в 1933 году книга вышла под названием «Фунты лиха в Париже и Лондоне». Не желая стеснять своих родителей, для которых подобные увлечения сына были шоком, Эрик Блэр выбрал псевдоним, навсегда войдя в литературу под именем Джордж Оруэлл.

Новый писатель

Итак, мечта сбылась. Оруэлл стал настоящим писателем. Однако за первый год продаж разошлось всего четыре тысячи экземпляров книги. Это означало, что зарабатывать одной только литературой он всё-таки не сможет, и ему пришлось вернуться к своей обычной работе.

Почти всё свободное время он писал новый роман «Дни в Бирме», который описывает опыт колониального чиновника. В ней есть и снобизм англичан, и ненависть местного населения к белым, и взаимная агрессия. А кроме того там есть безмерное одиночество главного героя Флори, в которого Оруэлл вложил собственные страхи и непонимание, для чего цивилизованным культурным европейцам необходимо железом и кровью удерживать контроль над чужой страной, где их все ненавидят.

Ни один английский издатель печатать антиколониальный роман не захотел. Через своего литературного агента писатель договорился о печати «Дней в Бирме» в США, где они вышли в октябре 1934 года в издательстве Harper and Brothers тиражом всего в 3 000 экземпляров. Это знакомство с цензурой он позднее опишет и разовьет во многих своих эссе.

Если издатели и редакторы так стараются не допустить в печать некоторые темы, то не потому, что опасаются преследования, а потому, что боятся общественного мнения. Самый худший враг, с которым у нас в стране сталкивается писатель или журналист, — это интеллектуальная трусость, и об этом, на мой взгляд, у нас говорят недостаточно.

Джордж Оруэлл, «Свобода печати» (1945)

В конце 1934 года Оруэлл вновь переехал в Лондон. Теперь у него есть связи, и найти какую-то работу и жилье не представляется проблемой. 11 марта 1935-го вышла третья его книга — «Дочь священника» — единственная, где главной героиней является женщина.

Дороти Хэар — дочка деревенского пастора, — милая, добродушная и очень набожная девушка. Однако, пережив приступ амнезии, она вынуждена скитаться по стране с группой бродяг и нищих, отчего её внутренний мир полностью меняется. По счастливой случайности она возвращается в отчий дом. Однако ни веры в Бога, ни человеколюбия в её сердце почти не осталось.

В этом романе Оруэлл провёл мысленный эксперимент: насколько наше мышление зависит от обстоятельств, в которых мы живём. И выводы он делает самые пессимистичные.

«Да здравствует Фикус», последнее его крупное художественное произведение довоенного периода, вышло в апреле 1936 года. И опять книга получилась автобиографичной. Герой, Гордон Комсток, отпрыск обедневшей аристократической семьи, получил хорошее образование и хочет быть поэтом. Однако жизнь бедняка не очень-то располагает к такой мечте.

Роман получился ответом Оруэлла на вопрос, что было, если бы ему так и не удалось издать свою первую книгу, и какую жизнь ему пришлось бы в таком случае вести. Но этот период для него теперь навсегда останется в прошлом. Имея за плечами четыре книги, наработанные связи и несколько лет непрерывной тяжёлой работы, он вплотную приблизился к тому, чтобы стать профессиональным интеллектуалом.

Оруэлл-публицист

С середины тридцатых Оруэлл активно публиковался в газетах и журналах — The Adelphi, The New English Weekly и других. Окончив Итон и будучи прирожденным букинистом, он отлично разбирался в литературе и скоро стал влиятельным критиком. Однако также его интересовала и политика.

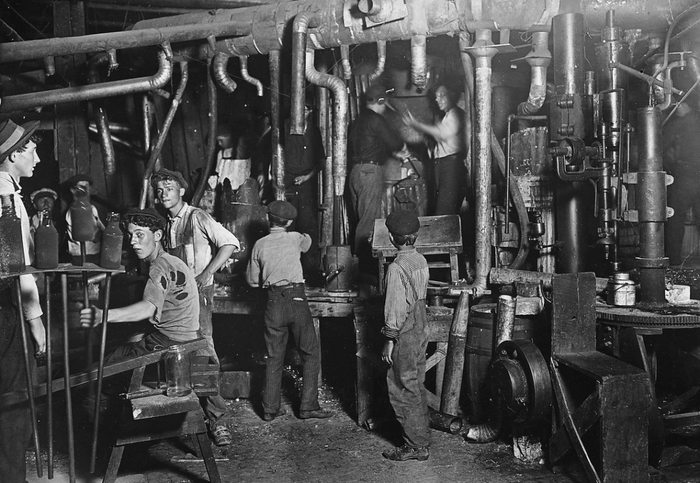

В 1936 году, по заданию Голланца, он отправился в промышленный центр северной Англии, Манчестер, где написал большой документальный очерк о жизни рабочих — «Дорога к Уиганскому пирсу». Эта книга до 2018 года в России не издавалась. А, между тем, там красочно описана жизнь людей, которые позже станут прообразом пролов в «1984» — скотские условия жизни, скотские условия работы, мизерная плата за труд. В то время, как правящие классы получают за счёт этого труда огромные барыши.

Оруэлл, который имел и собственный опыт бедности, всё больше политизировался и сближался с социалистами. Однако ему не нравился социализм, который предлагали в Советском Союзе.

В 30-х годах в среде западных интеллектуалов было модно любить СССР. Режим, который провозглашал своей целью осуществление марксистской утопии, у многих вызывал самые восторженные чувства. Особенно на фоне Великой депрессии и кризиса западной политики и экономики. Немногие ещё знали про чистки, лагеря, а также способы, которыми осуществлялась коллективизация и индустриализация. Немногие понимали, что диктатура пролетариата постепенно превращается в диктатуру одного человека.

Оруэлл, однако, был знаком с несколькими людьми, которые лично бывали в СССР и отнюдь не разделяли общей эйфории. Больше советского коммунизма их пугал, пожалуй, только немецкий нацизм.

Предположим, что программа Гитлера будет реализована. Он предполагает, что через сто лет будет существовать территориально непрерывное государство из 250 миллионов немцев, в котором будет вдоволь «жизненного пространства» (т.е. оно будет простираться где-то до Афганистана), жуткая безмозглая империя, в которой не происходит ничего кроме военной муштры и разведения всё нового пушечного мяса.

Джордж Оруэлл, рецензия на английское издание «Майн кампф» (1940)

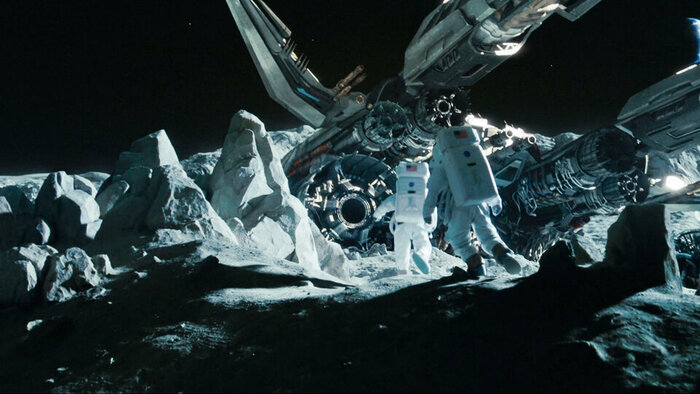

1936 год. Отряды милиции, Сарагосса

В 1936 году вспыхнула гражданская война в Испании. Гитлер и Муссолини, не стесняясь в методах, поддерживали генерала Франко, чья идеология очень близка к их собственной. На стороне республики же неожиданно оказался только Советский Союз.

Сталин предоставил левому социалистическому правительству финансовую помощь, оружие и военных советников с тем условием, что республиканская Испания будет вести просоветскую политику и установит у себя советский режим — такой, каким его понимали в Москве, то есть однопартийную диктатуру.

Сложность здесь заключалась в том, что изначально фашистам противостояла широкая коалиция Народного фронта, в которой кроме коммунистов были социал-демократы, левые либералы, анархисты и прочие левые партии и организации всех форм и расцветок. В качестве добровольца одной из таких организаций — Рабочей партии марсксистского единства (исп. Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), в декабре 1936 года Оруэлл прибыл в Испанию.

«Памяти Каталонии»

За последние три года, будучи журналистом, он вёл активную политическую полемику и нажил себе немало врагов. Консерваторов он не любил, потому что они оправдывали империализм и фашизм. А большинство левых превозносили сталинский СССР. И те, и другие отвечали ему взаимной неприязнью. Однако мало кто и из них отправился защищать свои взгляды на войну. А Оруэлл отправился.

Поначалу он был в восторге от того, что увидел в стане республиканцев. В письме своему школьному другу Сириллу Конноли он пишет: «впервые по-настоящему поверил в социализм». В добровольческих отрядах собрались сотни волонтёров из десятков стран. Она наравне делили тяготы армейской службы, вели общий скромный быт и одинаково верили, что общество не должно угнетать отдельного человека. Ради этой веры они и сражались.

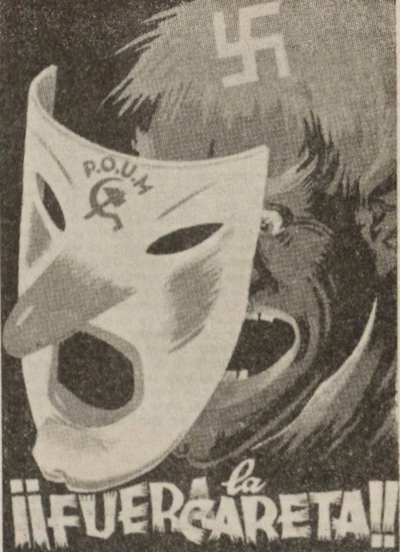

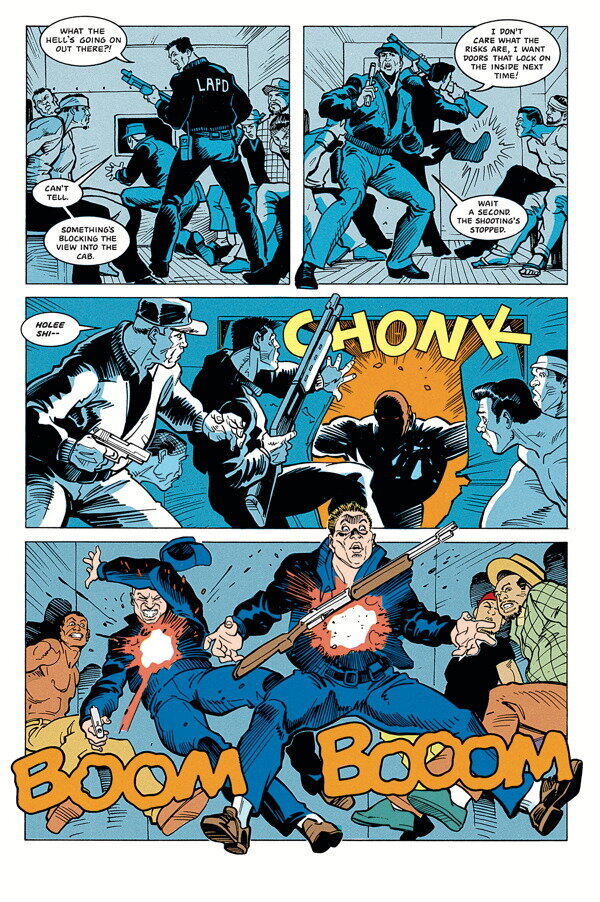

Однако POUM были анархистами. И официальное республиканское правительство видело в нём угрозу. Руководителей партии начали постепенно отжимать от руководящих постов, а военные отряды тем или иным способом старались ослабить. Одновременно закрутилось и колесо пропаганды, которая стала обвинять анархистов во всяческих грехах, и в первую очередь — в тайной работе на Франко.

Наши главные враги — фашисты. Однако в их число входят не только сами фашисты, но и работающие на них агенты […] Некоторые из них называют себя троцкистами — это имя замаскировавшихся фашистов, которые пользуются языком революции для того, чтобы породить путаницу. Я спрашиваю, если все это знают, если правительство это знает, почему же с ними не обращаются как с фашистами и не уничтожают их беспощадно?

Хосе Диас, Генеральный секретарь коммунистической партии Испании, 9 мая 1937 года

В мае 1937 года в Барселоне произошли настоящие стычки между правительственными войсками и отрядами POUM. Оруэлл в этот момент находился в увольнении и потому участия в столкновениях не принимал. Во второй половине месяца он вернулся на арагонский фронт и там во время боёв получил тяжёлое ранение в горло.

Несколько недель он провёл в госпиталях. Помимо прочего, от жизни в окопах обострились его хронические болячки в лёгких. Очевидно, что дальше в войне принимать участия он не мог, однако даже уехать из страны для него стало проблемой.

Антипоумовский плакат, 1937 год

Нескольких друзей Оруэлла арестовали по подозрению в шпионаже. В его отсутствие в гостиничном номере провели обыск — изъяли все документы, рукописи и письма читателей. Несколько дней он скрывался от полиции в трущобах Барселоны, пока британское консульство срочно готовило новый паспорт, по которому он мог бы покинуть страну — вот где пригождается прежний опыт бродяжничества. Наконец, он и ещё четверо англичан покинули Испанию. И вовремя: 13 июля в Барселоне коммунисты провели трибунал, на котором среди десятков прочих добровольцев POUM Эрик Блэр заочно обвинялся в шпионаже и измене родине.

Увиденное и пережитое повергло его в шок. Оруэлл был готов сражаться и убивать фашистов на фронте, но не был готов к тому, что убийства, аресты, пытки и заговоры совершаются в это же время в тылу, и что делают это люди, которые объявляют себя антифашистами. «В чём же тогда разница между Гитлером и Сталиным, — спрашивает он. — Если при всех идеологических различиях, они используют одинаковые методы?». Эта мысль останется с ним до конца жизни и станет определяющей для всего последующего творчества.

Сразу по возвращении из Испании он сел писать книгу воспоминаний «Памяти Каталонии», в которой изложил собственное видение испанской гражданской войны. Однако его постоянный издатель Виктор Голланц отказался печатать книгу с критикой коммунистов, так как это плохо бы отразилось на репутации всего антифашистского движения и могло повлиять на ход войны в Испании.

По той же причине многие из журналов и газет, с которыми обычно сотрудничал писатель, отказывались публиковать также его статьи и колонки. Он мог уйти к правым. Многие из профашистских издателей с удовольствием напечатали бы критику Сталина и коммунистов. Но к ним Оруэлл не желал идти из принципа.

Тем не менее, были у него и единомышленники. Издательство Time and Tide выпустило его рецензию на работу Франца Боркенау «Испанская арена», в которой автор популяризирует придуманный в фашистской Италии термин «тоталитаризм» и проводит параллели между тоталитарными режимами различных стран.

К весне 1938 года для «Памяти Каталонии» наконец-то нашёлся издатель. Им стал Фредерик Уорбург — один из основателей молодого просоциалистического издательства Secker & Warburg. Однако здесь судьба сыграла с Оруэллом злую шутку. Поскольку Уорбург только начинал своё дело, у него почти не было средств на рекламу и продвижение, из-за чего книга провалилась на рынке. В 1938 году из напечатанного полуторатысячного тиража удалось продать меньше половины.

Этот провал вместе с непрекращающимися нападками в левой прессе и серьёзными проблемами со здоровьем, привели к резкому ухудшению состояния Оруэлла. У него идёт горлом кровь. И летом 1938 года он попадает в больницу с подозрением на туберкулёз в обоих легких. В борьбе с болезнью он и проводит почти всё время до начала большой войны.

Вторая мировая война и работа на Би-би-си

В августе 1939-го Германия и СССР заключили пакт о ненападении. После этого многие английские интеллектуалы пересмотрели свои симпатии к Советскому Союзу. Так что теперь у Оруэлла было больше единомышленников, чем противников, и он мог нормально работать.

С начала войны вышли самые известные его эссе: «Моя страна, правая она или левая», «Литература и тоталитаризм», «Мысли в пути» и так далее. Также Оруэлл записался в лондонское ополчение, где в свободное время передавал наспех набранным гражданским добровольцам свой опыт, полученный в Испании.

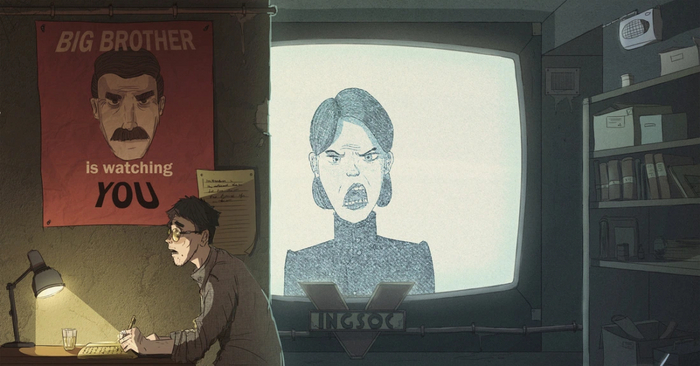

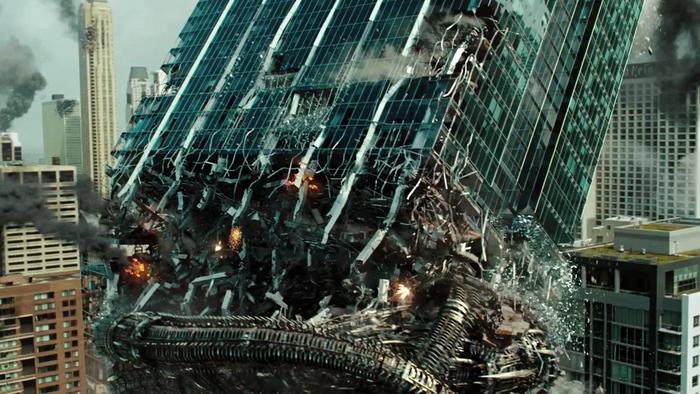

До 1941 года в Англии всерьёз опасались морского десанта Германии, а воздушные налёты и бомбёжки продолжались практически до самого конца войны. Этот эпизод Оруэлл впоследствии использует для описания быта Военно-воздушной зоны №1 в «1984».

В 1941 году он написал большое эссе «Лев и единорог: социализм и английский гений», в котором размышлял о том, что, несмотря на сложности предыдущих попыток построить социализм, у Англии, в которой сильны старые демократические традиции, возможно получилось бы примирить централизованную экономику, справедливое распределение благ и индивидуальную свободу. В этой брошюре впервые мелькает термин «английский социализм» — тогда ещё он не был окрашен тем зловещим циничным оттенком, каким предстал в «1984».

Тогда же Оруэлл познакомился с Артуром Кестлером. У этого немецкоязычного писателя еврейского происхождения была крайне насыщенная биография. В студенчестве он был ярым леваком, членом коммунистической партии Германии.

После прихода Гитлера к власти он эмигрировал в Париж, потом предпринял большое путешествие по СССР. После начала гражданской войны в Испании приехал туда военным журналистом, был схвачен франкистами и приговорён к смертной казни, однако после его обменяли на жену франкистского офицера. Тогда Кестлер вернулся во Францию и в последний момент перед самым немецким вторжением успел бежать в Англию.

Кестлер написал книгу «Слепящая тьма» (Darkness at Noon), которая произвела на Оруэлла глубокое впечатление. История повествует о вымышленном политическом деятеле некой неназванной коммунистической страны — Николае Рубашове, который во имя партийной идеологии вынужден жертвовать товарищами, соратниками, любимой женщиной, а под конец всё равно попадает за решетку по обвинению в госизмене и перед расстрелом добровольно даёт на самого себя показания.

Тюремная часть «1984» во многом копирует «Слепящую тьму», из чего можно вывести, что роман Кестлера оказал на Оруэлла гораздо более сильное впечатление, чем прочие книги подобного жанра. С замятинским «Мы» он познакомился уже после того, как начал работу над романом. А «Дивный новый мир» Хаксли хоть и читал ещё в молодости, но не воспринимал всерьёз.

Ещё одним кирпичиком будущего главного романа Оруэлла становится работа на Би-би-си. Зная антиколониальную и антиимпералистическую позицию писателя, его приглашают готовить эфир передач, вещающих на индийские колонии.

Черчилль обещал после конца войны предоставить Индии независимость. Однако местные националисты требовали права на самоопределение уже здесь и сейчас, что вынудило Великобританию проводить репрессии против индийской оппозиции. Ситуация в колонии была очень напряжённой. И боссы Би-би-си надеялись, что репутация Оруэлла окажет влияние на местную интеллигенцию и позволит поддержать статус-кво ещё несколько лет.

Получив возможность сделать что-то для победы в войне, Оруэлл согласился на предложение. Он старался разнообразить эфиры, приглашать на передачи людей с разными взглядами. Иногда это ссорило его как с начальством, для которого подобные «выходки» были слишком радикальными, так и с той частью левой интеллигенции, которая считала работу на правительственной радиостанции предательством.

В ноябре 1943 года, когда в войне наметился очевидный перелом в пользу союзников, Оруэлл оставил радио и решил сосредоточиться на публицистике и новой книге, которую он теперь видел в форме сказки.

«Скотный двор»

После ухода из Би-би-си он загорелся идеей написать художественное произведение на политическую тему. Тему вполне конкретную — перерождение революции и установление тоталитаризма под внешним социалистическим фасадом.

Это должно было стать его манифестом. Однако для того, чтобы любой манифест подействовал, его должно услышать достаточно много людей. А история с «Памятью Каталонии» показала, что с этим могут быть проблемы. И тогда Оруэлл решил облечь свою идею в традицию сказочной сатиры, которая со времён Свифта была в Англии в большом почёте.

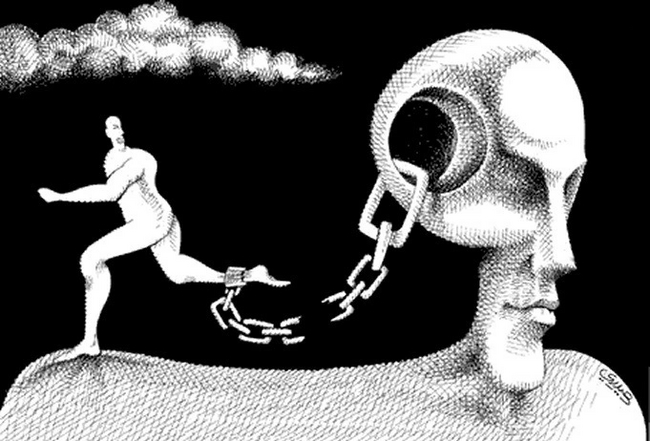

По легенде, которую писатель изложил в предисловии к изданию, сказка родилась, когда однажды за городом он увидел, как мальчик лет десяти гонит по узкой тропинке громадную упряжную лошадь и хлещет её всякий раз, когда она хотела свернуть. «Мне пришло в голову, — пишет он, — что если бы такие животные осознали свою силу, мы потеряли бы над ними власть, и что люди эксплуатируют животных примерно так же, как богатые эксплуатируют пролетариат».

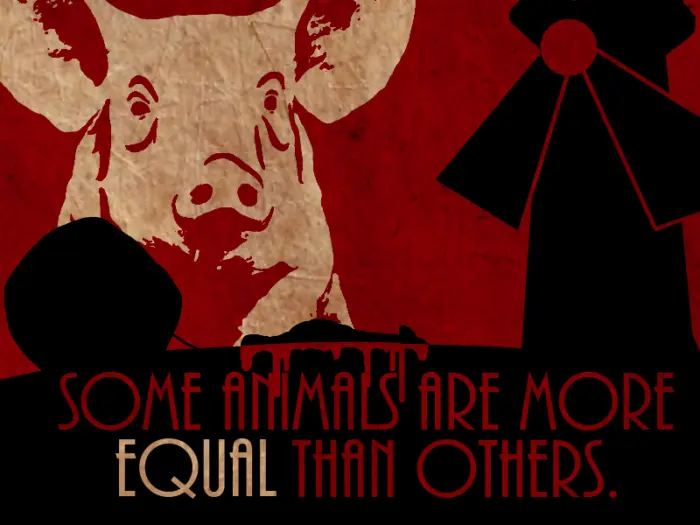

Так родилась притча о судьбе русской революции. Только вместо реальных исторических персонажей революцию против жестокого фермера-эксплуататора подняли животные, провозгласившие свою собственную звериную республику, где все животные свободны и равны. Однако, как оказалось, жажда власти оказалась свойственна не только людям, но и свиньям, которые постепенно захватили власть на ферме.

Это сравнение сталинского окружения со свиньями не нравилось издателям, которым Оруэлл принёс свою сказку. В мире ещё шла война, и сталинский СССР на восточном фронте теснил огромные силы вермахта, приближая общую победу союзников.

Ему рекомендовали внести правки и заменить свиней на каких-нибудь других животных, но Оруэлл, который раньше послушно уступал издателям, в этот раз упёрся и заявил, что «Скотный двор» должен выйти именно в том виде, в котором задуман.

Не желая сидеть без дела, Оруэлл принял приглашение журнала Observer отправиться в освобождённую Европу военным корреспондентом. Следуя за войсками союзников, он прибыл в Париж, где не бывал со времён молодости, а затем поехал в саму Германию — в Кёльн, где надеялся дождаться выхода своей новой книги.

Однако даже Уорбург, который раньше помог ему напечатать «Памяти Каталонии», оттягивал выпуск «Скотного двора» до осени 1945-го. Оруэлл боялся, что издание снова провалится и окажется никому не нужным, но на волне победы над фашизмом оно получило просто фантастический успех.

Первое английское издание насчитывало 4 500 экземпляров и разлетелось за неделю. Тогда Secker & Warburg напечатали второй тираж — вдвое больше. Он тоже распродался моментально. В Америке влиятельный литературный клуб назвал «Скотный двор» книгой месяца и за 1946 год произведение опубликовали суммарным тиражом в 600 000 экземпляров — большим, чем все предыдущие книги Оруэлла вместе взятые.

Чистый гонорар от продаж составил несколько десятков тысяч долларов. Такая бурная реакция, сравнимая с прорвавшейся плотиной превзошла самые смелые ожидания автора и даже немного напугала. Можно было ожидать, что пришедшая, наконец, слава станет причиной звёздной болезни. Однако у Оруэлла была уже вполне земная болезнь.

Полученный ранее туберкулёз так и не отпустил его окончательно, медленно подтачивая силы и здоровье. Сохранилась его большая переписка с друзьями, где он не раз говорит о том, что по всем прогнозам ему осталось жить максимум несколько лет. Поэтому на вырученные деньги он лишь снял дом на небольшом острове Джура у берегов Шотландии, где намеревался прожить эти несколько лет отшельником. Однако от чего он не собирался отказываться — это от публицистики и литературы.

Я никогда не был в России, и все мои знания о ней ограничиваются тем, что я прочел в книгах и газетах. И будь у меня такая возможность, я всё равно не захотел бы вмешиваться во внутренние советские дела: я не стал бы осуждать Сталина и его соратников только за их недемократические и варварские методы. Вполне возможно, что при том положении, в каком находится страна, они не могли вести себя иначе, даже имея самые лучшие намерения. Но с другой стороны, для меня было крайне важно, чтобы люди в Западной Европе увидели советский режим таким, каков он есть.

С 1930 года я не видел почти никаких признаков того, что СССР движется к социализму в истинном смысле этого слова. Напротив, по всем приметам он превращался в иерархическое общество, где у правителей так же мало оснований отказаться от власти, как у любого другого правящего класса.

Джордж Оруэлл, предисловие к украинскому изданию «Скотного двора» (1947)

Последние годы и «1984»

В 1947 году Оруэлл перебрался на остров, где после трёхмесячного перерыва, вызванного новым приступом болезни, продолжил журналистскую работу. Прошедший после выхода «Скотного двора» год оказался самым плодотворным в его жизни. Оруэлл написал сто тридцать статей и рецензий, то есть по две-три статьи в неделю. Помимо журналов Polemic, Horizon и Partisan Review он регулярно писал в четыре газеты: Tribune, Evening Standard, Observer и Manchester Evening News.

Из статей и эссе этого периода особо стоит отметить «Писатели и Левиафан» — о том, как опасно для творческих людей подстраивать свои произведения под какие-то идеологические рамки. А также «Заметки о национализме», в которых он описывал, как идеологические догмы изменяют восприятие и сознание людей. Однако, несмотря на всю занятость, главной его работой в эти годы стало написание последнего романа.

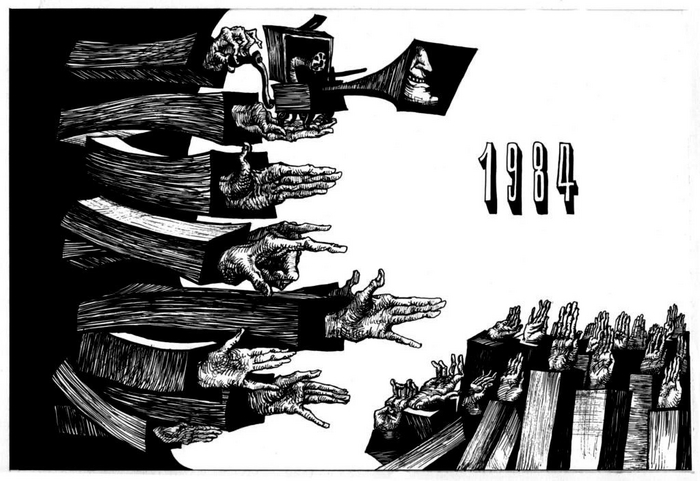

Глядя на детали биографии Оруэлла невольно в голову приходит мысль, что вся его жизнь была подготовкой к написанию этой книги. Все события, переживания, размышления за предыдущие годы нашли своё отражение в «1984» даже в мелочах: детство, служба в Бирме, бродяжничество, война в Испании, работа на Би-би-си, литературные и интеллектуальные интересы, круг знакомств.

Ошибаются те, кто говорят, что главную свою книгу писатель «увидел во сне» или создал посредством одного лишь воображения. Сырьё для такого творчества в первой половине ХХ века было разбросано повсюду. Нужно было лишь суметь его разглядеть и собрать вместе.

На мой взгляд, тоталитарные идеи засели в головах интеллигенции повсюду, и я просто пытался довести их до логического завершения. Действие книги происходит в Великобритании, чтобы подчеркнуть, что англоговорящие народы ничуть не лучше прочих и что тоталитаризм, если с ним не бороться, может восторжествовать где угодно.

Джордж Оруэлл, о романе «1984» (1948)

В черновом рабочем варианте книга называлась «Последний человек в Европе». И это название лучше всего передавало безысходность мира, объединившего в себе худшие проявления тоталитаризма, которые Оруэллу довелось увидеть в своей жизни, и возведшего их в энную степень.

К концу 1947-го черновик был готов. Как будто дожидаясь этого часа, организм Оруэлла сдался под напором болезни. С декабря 1947-го по август 1948-го он безвылазно провёл в больницах и санаториях, сражаясь с туберкулёзом. К осени ему стало лучше, и он вернулся на остров, чтобы переписать роман набело. Но и тогда ему приходилось работать в постели. Это последнее усилие окончательно надломило его: после того, как в декабре Оруэлл отослал распечатанный на машинке экземпляр издателю, он слёг уже окончательно, и оставшиеся два года жизни провёл в больничных палатах. Однако финал жизненного пути Оруэлла оказался скорее светлым, чем печальным.

Книга «1984» вышла в свет 8 июня 1949-го. 26 000 экземпляров в Англии и 460 000 в США только за первый год. Это был полный успех. И главным для писателя здесь были даже не деньги, к которым за короткий срок своей славы он так и не успел привыкнуть, а то, что его предостережение увидит как можно больше людей.

Прямо в больницу ему приходило множество писем — как от простых читателей, так и от коллег-интеллектуалов. Сам Олдос Хаксли, который когда-то преподавал юному Эрику Блэру курсы английской литературы в Итоне, писал, что хотя он и считает свой вариант будущего, представленный в «Дивном новом мире» более вероятным, это не отменяет того, что «1984» — замечательная и важная книга.

В последних своих эссе Оруэлл вывел и опубликовал два условия, которые должны соблюдаться, чтобы воспрепятствовать торжеству тоталитаризма во всём мире. Во-первых, это технический прогресс, без которого не может обходиться уже ни одно государство, и для поддержания которого нужны люди с хорошим образованием.

Во-вторых, это существование на планете сильных государств с либеральной политической традицией, которые одним фактом своего существования будут вынуждать тоталитарные и авторитарные страны оглядываться на эту традицию.

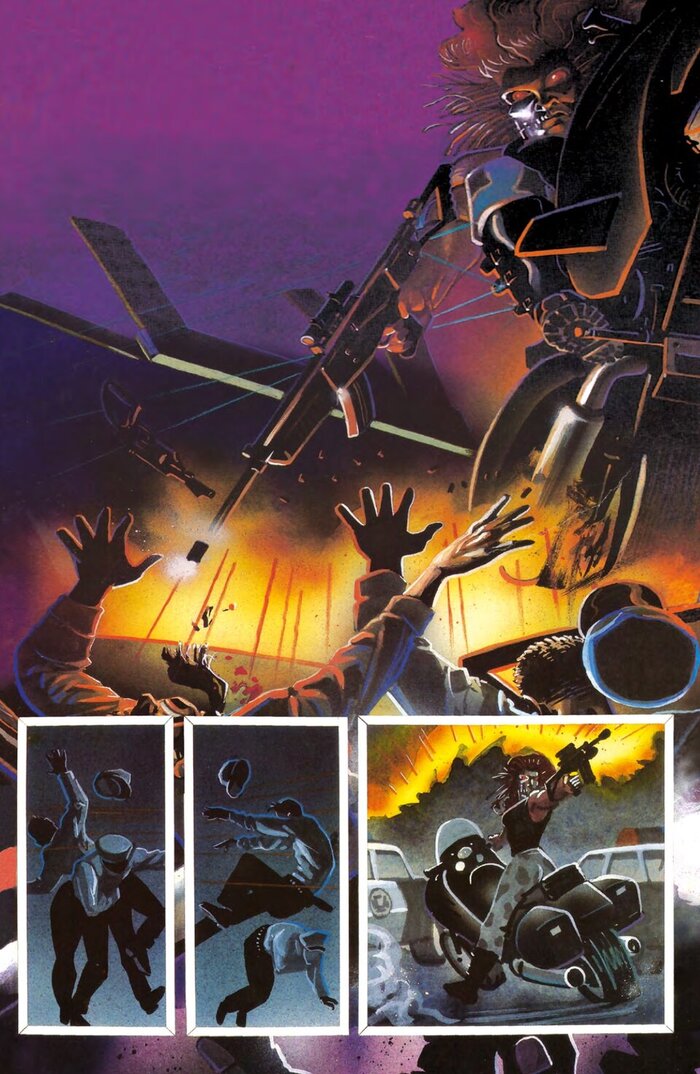

Малоизвестная экранизация 1956 года

Если бы правители всех стран мира, по сговору или из-за какой-нибудь крайней необходимости, согласились раз и навсегда установить тиранию и погрузиться в варварство, только тогда по Оруэллу на планете мог бы восторжествовать тоталитаризм — такой, каким он описан в «1984».

К концу 1949 года Оруэлл страшно ослабел, и уже не мог работать. Последним из опубликованных им текстов стала рецензия на биографию британского премьер-министра Уинстона Черчилля. В ночь на 21 января 1950 года у писателя снова начался сильный приступ болезни, пошла горлом кровь. Врачи ничего не смогли сделать. И той же ночью Эрика Артура Блэра не стало.