В этом году дружелюбному соседу, который раскачивается в паутине над Нью-Йорком, исполняется уже 61 год. За это время Человек-паук стал одним из самых узнаваемых и любимых супергероев в мире, про него написаны тысячи комиксов и снято 8 полнометражных фильмов. Рассказываем, в каком порядке стоит смотреть кинопохождения Питера Паркера. Бонусом - отличные мультфильмы и видеоигры из паучьей вселенной.

Как появился Человек-паук

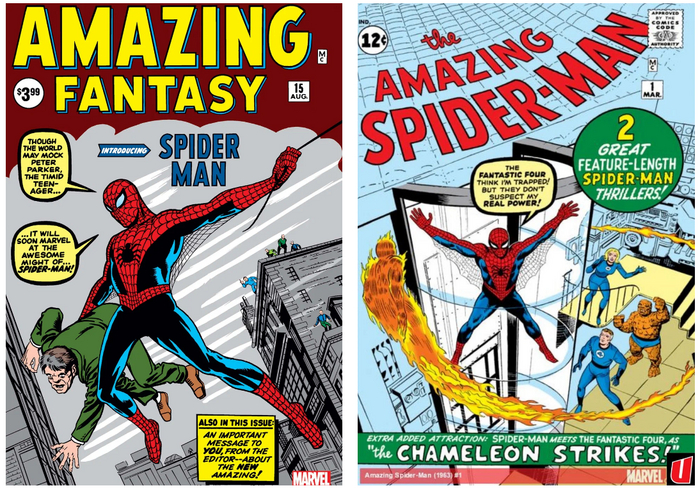

Его в 1962 году придумал сценарист Marvel Стэн Ли, уже создавший таких культовых супергероев, как Фантастическая четверка. Поначалу новый персонаж вызывал у многих сомнения: все-таки до этого героями были взрослые люди, а Ли предлагал читателям подростка-неудачника, который вынужден не только щеголять большой силой, но и принимать большую ответственность.

Однако герой пришелся по вкусу аудитории, и вскоре после дебюта в пятнадцатом выпуске антологии «Amazing Fantasy» (август 1962-го) Питер Паркер получил собственную серию. «The Amazing Spider-Man» выходит с марта 1963-го по нынешнее время, число выпусков уже перевалило за 900. Вдобавок к основной серии выпускаются другие (вроде «The Spectacular Spider-Man») и спин-оффы про прочих паукообразных супергероев — приятелей Паркера (например, про темнокожего подростка Майлза Моралеса).

Паркер принимает не только важное участие в комиксной вселенной Marvel (трудно представить глобальный кроссовер без его участия), но и стал важным лицом киноренессанса супергероики. В ХХ веке жанр был представлен преимущественно дешевым телеконтентом, но в наше время расцвел, собирая в прокате миллиарды долларов. И вряд ли это случилось бы без успеха фильмов Сэма Рэйми.

В каком порядке смотреть фильмы про Человека-паука?

Трилогия Сэма Рэйми ➝ Дилогия Марка Уэбба ➝ Киновселенная Marvel + Анимационная мультивселенная Sony

Почему стоит смотреть именно в таком порядке: Изначально все три серии существовали разрозненно, и смотреть их можно было как угодно. Режиссер Сэм Рэйми снял трилогию, действие которой происходит в собственной вселенной. Это же касается и дилогии Марка Уэбба — ее герои живут уже в другом мире. Казалось, что так будет всегда, потому что следующий Питер Паркер (Том Холланд) поселился в киновселенной Marvel. Но все изменилось в 2021 году после выхода блокбастера «Нет пути домой»: оказалось, что вселенные Рэйми и Уэбба существуют в КВМ на правах параллельных миров. И в этом фильме герои Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда помогают Паркеру-Холланду, в реальность которого проникли их заклятые враги. Так что теперь правильный порядок просмотра такой: перед «Нет пути домой» надо обязательно ознакомиться с трилогией Рэйми и дилогией Уэбба. Что из них смотреть раньше — неважно, но мы рекомендуем смотреть все эти фильмы в порядке их выхода.

Трилогия Сэма Рэйми

«Человек-паук» ➝ «Человек-паук 2» ➝ «Человек-паук 3: Враг в отражении»

1. «Человек-паук» (2002)

Старшеклассник-заучка Питер Паркер (Тоби Магуайр) получает суперсилы после укуса лабораторного паука. Теперь он может выпускать паутину из рук и лазать по стенам. Он анонимно участвует в подпольных боях ради наживы, затем из-за эгоизма становится косвенной причиной смерти своего дяди Бена (Клифф Робертсон). После этого Паркер решает стать бескорыстным супергероем, который борется с нью-йоркской преступностью. Параллельно он пытается добиться любви одноклассницы Мэри Джейн Уотсон (Кирстен Данст) и заработать денег. Для этого он устраивается фотографом в издание The Daily Bugle, которым руководит Джей Джона Джеймсон (Дж. К. Симмонс), ярый хейтер Человека-паука.

Центральным противником супергероя становится ученый и бизнесмен Норман Озборн (Уиллем Дефо), сошедший с ума из-за экспериментального газа и взявший псевдоним Зеленый Гоблин. Подвох в том, что Норман — отец Гарри Озборна (Джеймс Франко), лучшего друга Питера. В финале Паркеру удается спасти Мэри Джейн и других заложников, которых взял в плен Зеленый Гоблин, и победить злодея (тот умирает, случайно нанеся раны самому себе). А еще Питер решает остаться другом для Мэри Джейн, не желая подвергать ее жизнь опасности.

2. «Человек-паук 2» (2004)

Спустя два года ученый Отто Октавиус (Альфред Молина) во время неудачного эксперимента лишается жены и приобретает четыре механических щупальца, которые прирастают к его телу и начинают влиять на рассудок. Доктор Осьминог, как его метко называет газета The Daily Bugle, грабит банки, чтобы финансировать свои следующие опыты, и даже берет в заложники Мэри Джейн. Питер, который отдалился от девушки, вынужден сразиться со злодеем.

В финале Паркер противостоит Октавиусу; ученый жертвует собой, чтобы спасти город от ядерного взрыва. Гарри Озборн узнает личность супергероя, пленив его, а еще Питер сам раскрывает тайну своей личности Мэри Джейн. Девушка бросает своего жениха Джона Джеймсона (Дэниэл Гиллис), сына главреда The Daily Bugle, и становится девушкой Паркера. А Гарри, который давно мечтает отомстить Человеку-пауку за смерть отца, обнаруживает секретную лабораторию Зеленого Гоблина.

3. «Человек-паук 3: Враг в отражении» (2007)

Паркер счастлив в отношениях с Мэри Джейн и даже планирует сделать ей предложение. Но все идет не по плану. Он сливается с черным инопланетным симбиотом, который делает его еще сильнее, но вместе с этим Питер становится злее и эгоистичнее. Герой расстается с Мэри Джейн и сталкивается с новыми злодеями. Преступник Флинт Марко (Томас Хейден Чёрч) умеет контролировать песок, а Гарри Озборн мечтает отомстить Человеку-пауку.

Постепенно Питер понимает, что от костюма пора избавляться. Симбиот попадает в руки фотографу Эдди Броку (Тофер Грейс), которого уволили из The Daily Bugle из-за Паркера. Брок сливается с инопланетным сгустком, приобретает суперсилы и называет себя Веномом. Гарри понимает, что Питер не был виноват в смерти его отца, поэтому приходит ему на помощь, когда Веном держит в заложниках Мэри Джейн; также к ним присоединяется Флинт.

В финале Питер взрывает Венома и Брока, прощает Марко, который был виновен в гибели дяди Бена, и мирится с Гарри незадолго до его смерти. А еще Паркер добивается прощения Мэри Джейн.

Дилогия Марка Уэбба

«Новый Человек-паук» ➝ «Новый Человек-паук: Высокое напряжение»

4. «Новый Человек-паук» (2012)

Перезапуск франшизы с нуля — Марк Уэбб не опирался на трилогию Сэма Рэйми, а предложил свое видение героя — так часто бывает и в комиксах, когда за известную серию берется новый автор. Школьник Питер Паркер (Эндрю Гарфилд) увлекается наукой и проводит все время с ученым Куртом Коннорсом (Рис Иванс) из «ОзКорп». Курт работал с покойными родителями Питера и экспериментирует с межвидовой генетикой; один из пауков кусает Паркера, благодаря чему подросток приобретает суперсилы. Правда, паутину из рук он не выпускает — для этого ему приходится сконструировать специальные веб-шутеры. А еще Питер теряет дядю Бена (Мартин Шин), который наткнулся на грабителя, которого герой ранее не остановил.

Коннорс испытывает на себе формулу регенерации, чтобы отрастить отсутствующую руку, но вместе с этим превращается в огромного злобного Ящера. Человек-паук противостоит злодею и побеждает его. В процессе гибнет полицейский Джордж Стейси (Дэнис Лири), отец его возлюбленной Гвен Стэйси (Эмма Стоун). Питер дает клятву держаться подальше от его дочери.

5. «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» (2014)

Паркер продолжает супергеройствовать и избегать Гвен. Его старый друг Гарри Озборн (Дейн ДеХаан), сын смертельно больного бизнесмена Нормана (Крис Купер), становится главой «ОзКорп». А электрик компании Максвелл Диллон (Джейми Фокс), одержимый Человеком-пауком, падает в чан с угрями, приобретая суперсилы. Гарри хочется раздобыть кровь супергероя, чтобы излечиться от болезни, поэтому нанимает Электро. Но сыворотка на основе генетического материала Паркера превращает его в злобного Зеленого Гоблина.

Человек-паук побеждает Электро. В финале Гарри и Питер сражаются на башне. Герою удается одержать верх, но у него не получается спасти Гвен, она погибает. Паркер перестает быть супергероем, но позже все-таки возвращается к своему призванию. Зеленый Гоблин, оказавшийся в психиатрической больнице Рэйвенкрофт, планирует отомстить Человеку-пауку, собрав команду из могущественных суперзлодеев.

Киновселенная Marvel (КВМ)

«Первый мститель: Противостояние» ➝ «Человек-паук: Возвращение домой» ➝ «Мстители: Война бесконечности» ➝ «Мстители: Финал» ➝ «Человек-паук: Вдали от дома» ➝ «Человек-паук: Нет пути домой»

6. «Первый мститель: Противостояние» (2016)

Дебют супергероя в КВМ состоялся не в сольном фильме, а в блокбастере про гражданскую войну супергероев. Школьник Питер Паркер (Том Холланд) получил способности после укуса необычного паука и решил стать супергероем, но ничего этого в «Первом мстителе» мы не увидим. Зритель сразу знакомится с Паркером в модернизированном костюме, который сражается на стороне своего кумира и ментора Тони Старка (Роберт Дауни-мл.) После окончания боя в аэропорту Лейпциг/Галле подросток отправляется обратно в США.

7. «Человек-паук: Возвращение домой» (2017)

Питер мечтает стать настоящим Мстителем, но Старк его игнорирует. Поэтому он начинает геройствовать самостоятельно и противостоит Эдриану Тумсу по кличке Стервятник (Майкл Китон), который собирает оружие из остатков инопланетных технологий. Вместе с Тумсом работают подельники Джексон Брайс (Логан Маршалл-Грин) и Герман Шульц (Боким Вудбайн). Помогает Паркеру его приятель-гик Нед Лидс (Джейкоб Баталон), а вот тетя Мэй (Мариса Томей) о двойной жизни племянника ничего не знает.

Во время одной из стычек со злодеем Человек-паук спасает пассажиров парома, но недовольный им Старк, который прилетел на помощь, отбирает у протеже продвинутый костюм. Позже Питер узнает, что Тумс — отец его одноклассницы Лиз (Лора Хэрриер), к которой он испытывает симпатию. В финале Человек-паук побеждает Стервятника, который хотел выкрасть супероружие, и даже спасает ему жизнь. Старк предлагает Питеру присоединиться к Мстителям, но парень отказывается. В сцене после титров преступник Мак Гарган (Майкл Мэндо) пытается узнать у сидящего в тюрьме Тумса, кто скрывается под маской Человека-паука, но Стервятник не выдает Паркера. Зато тайна Питера становится известна его тете.

8. «Мстители: Война бесконечности» (2018)

Суперзлодей Танос (Джош Бролин) планирует уничтожить половину всей жизни, собрав Перчатку Бесконечности. Человек-паук отправляется в космос на инопланетном корабле, который атаковал Нью-Йорк. Вместе с ним летят Старк и Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч). Они прибывают на Титан, родную планету Таноса, где объединяют силы с Питером Квиллом (Крис Пратт), Драксом (Дэйв Батиста) и Мантис (Пом Клементьефф). Но им не удается остановить злодея — тот использует перчатку и многие живые существа по всей галактике распадаются на атомы. Один из них — Человек-паук.

9. «Мстители: Финал» (2019)

Спустя пять лет супергерои пытаются отыграть все назад и путешествуют во времени, чтобы собрать свою Перчатку Бесконечности. Халк использует ее, чтобы вернуть к жизни всех погибших после щелчка Таноса. Среди них — Человек-паук. Паркер принимает участие в финальной битве. Его наставник Старк использует перчатку, чтобы уничтожить Таноса, но умирает сам. Питер приходит на похороны Тони в конце фильма.

10. «Человек-паук: Вдали от дома» (2019)

Питер, Мишель Джонс-Уотсон (Зендея), Нед отправляются на каникулы в Европу с другими одноклассниками. В это время по всей планете активизируются некие Элементали, представители разных стихий. Укрощает их Квентин Бек, он же супергерой Мистерио (Джейк Джилленхол). Он представляется гостем из параллельной вселенной, становится приятелем Питера и принимает от него в дар специальные очки покойного Старка.

Вскоре оказывается, что Бек — мастер по спецэффектам (да, Элементали были не реальными), а технологии Железного человека могут сделать из него могущественного злодея. Человеку-пауку все же удается победить Мистерио. А еще Питер признается в своих чувствах ЭмДжей (ранее она разгадала тайну его личности). Но оказывается, что перед смертью злодей записал видео, где назвал настоящее имя Человека-паука и обвинил его в своих преступлениях. Это мы узнаем из сцены после титров, в которой также представлен журналист Джей Джона Джеймсон (его снова играет Дж. К. Симмонс).

11. «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)

Паркер сталкивается с последствиями того, что весь мир знает его тайну. Адвокат Мэтт Мердок (Чарли Кокс) помогает ему оправиться от обвинений в убийстве Мистерио, но это не сильно улучшает жизнь Питера. Тогда он решает обратиться за помощью к Стрэнджу. Тот должен заставить весь мир забыть, кто скрывается под маской супергероя. Но магия дает осечку, и в КВМ попадают злодеи из других фильмов про Человека-паука: Отто Октавиус (Альфред Молина), Норман Озборн (Уиллем Дефо), Флинт Марко (Томас Хейден Чёрч), Курт Коннорс (Рис Иванс) и Максвелл Диллон (Джейми Фокс).

Паркер пытается решить конфликт мирно, но в итоге злодеи убивают тетю Мэй. На помощь герою спешат альтернативные Паучки (их играют Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд). Они помогают Питеру победить и возвращаются в свои миры. Но заклинание Стрэнджа начинает работать в полную силу, и все на свете, в том числе другие Мстители, Нед и ЭмДжей, забывают его.

В сцене после титров нам показывают Эдди Брока / Венома (Том Харди), который тоже ненадолго заглянул в эту реальность и оставил в ней кусочек симбиота.

Что будет дальше с Человеком-пауком в КВМ?

Четвертый фильм про Паркера-Холланда находится в работе, но по состоянию на июнь 2023 г. его предварительное производство пока остановлено из-за забастовки Гильдии сценаристов. Также продюсер Эми Паскаль заявила, что в планы Sony входит создание фильма про Майлза Моралеса, темнокожего Человека-паука. Но станет ли грядущий проект частью КВМ — неизвестно.

А что не входит в канон КВМ?

У Sony и Marvel непростая история взаимоотношений. Первая компания обладает правами на экранизации «Человека-паука» — например, трилогию Рэйми и дилогию Уэбба она выпустила самостоятельно. Но творческий провал и слабые сборы последнего фильма с Гарфилдом («Новый Человек-паук: Высокое напряжение») заставили их задуматься о сотрудничестве с Marvel, ведь она успешно развивала свою киновселенную. Поэтому все следующие фильмы они выпускали совместно — речь идет о трилогии с Томом Холландом.

Однако Sony удерживает часть прав за собой, чтобы использовать отдельно. Так появилась их киновселенная, построенная вокруг знаменитых антагонистов Паркера (причем без самого Человека-паука!). Сейчас в эту франшизу входят две части «Венома» и «Морбиус». На ближайшее время запланированы «Крэйвен-охотник» (2023), «Мадам Паутина» (2024), «Эль Муэрто» (2024), триквел «Венома» (пока без даты) и еще ряд проектов, которые находятся на стадии концепта.

Вряд ли эти фильмы станут частью КВМ — у них смешанные критические отзывы и не всегда внушительные кассовые сборы. Хотя кое-что их связывает — Веном-Харди появлялся в «Нет пути домой», а в «Морбиусе» было камео злодея Эдриана Тумса (Майкл Китон), который переместился из КВМ в киновселенную Sony.

Анимационная мультивселенная Sony

«Человек-паук: Через вселенные» ➝ «Человек-паук: Паутина вселенных» + третья часть

Эти мультфильмы не часть КВМ, а вольные экранизации комиксов-кроссоверов, в которых встречаются разные альтернативные версии супергероя («Паукогеддон», «Паучьи миры» и др.)

12. «Человек-паук: Через вселенные» (2018)

После укуса радиоактивного паука школьник Майлз Моралес получает суперсилы. Он становится свидетелем битвы Человека-паука и злодея Уилсона Фиска, который хочет открыть портал в параллельные вселенные (на Фиска также работают Зеленый Гоблин и Бродяга). Супергерой погибает, а Майлз решает пойти по его стопам, надев похожий костюм.

Вскоре Моралес сталкивается с альтернативным Паркером из другого мира — взрослым Питером, который переживает кризис среднего возраста, развелся с Мэри Джейн и пережил смерть тети Мэй. Вскоре к дуэту присоединяются другие гости из параллельных реальностей: Женщина-паук (она же Гвен Стейси), Человек-паук Нуар (он прибыл из мрачных 1930-х), Свин-паук (это паук, который получил силы свиньи!) и школьница Пени Паркер, которая управляет механическом паучьим костюмом. Команда сражается с Фиском (он убивает Аарона, дядю Майлза, оказавшегося Бродягой) и побеждает. Герои разбредаются по своим вселенным. А в сцене после титров Мигель О’Хара, Человек-паук 2099, отправляется во вселенную мультсериала «Настоящий Человек-паук» (1967–1970).

13. «Человек-паук: Паутина вселенных» (2023) и Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (2024)

В сиквеле Майлз и Гвен путешествуют по мультивселенной, чтобы остановить злодея по прозвищу Пятно. Также герои расходятся во взглядах на борьбу со злом с командой Человека-паука 2099. Третья часть станет прямым продолжением второй. Релиз запланирован на март 2024 года. Также Sony работает над анимационным спин-оффом про женскую паучью команду.

Бонусная глава: хочу больше Паука!

Тележизнь героя в ХХ веке

«Удивительный Человек-паук»

Питер Паркер впервые попал на экраны задолго до трилогии Рэйми. Правда, речь, скорее, об экранах телевизоров. Речь о сериале «Удивительный Человек-паук» (1977–1979), в котором фотограф Питер Паркер (Николас Хэммонд) летал между небоскребов и сражался с преступниками. Увы, этому шоу отчаянно не хватало знаковых героев комиксов. Паркеру противостояли какие-то ноунеймы, придуманные специально для этого проекта. Пилотная серия, кстати, демонстрировалась в кинотеатрах, причем также за пределами США. Впоследствии вышло еще два фильма (представлявшие собой расширенные эпизоды сериала), которые также фигурировали в европейском прокате.

Другое важное появление супергероя состоялась… в Японии. Речь о сериале «Человек-паук» (1978–1999) и предшествующей короткометражке. Правда, там не было никакого Питера Паркера. Под красно-синим костюмом скрывался Такуя Ямасиро (Синдзи Тодо), а свои способности он получил из космоса и активно использовал огромного робота меха. Забавно, что «японский Человек-паук», долгое время бывший мемом, в итоге стал частью комиксного канона как аналог Паркера из альтернативной вселенной.

Важные мультсериалы

Человек-паук — еще и большой герой телевизионной анимации, которому посвящено более десяти мультсериалов; мы напомним только про главные. Анимационное шоу «Настоящий Человек-паук» (1967–1970) стало культовым; большинство мемов с супергероем в интернете были взяты именно оттуда. Другой важный мультсериал — «Человек-паук» (1994–1998), в котором появились десятки знаковых героев и союзников Питера Паркера, а многие сюжеты были прямо основаны на конкретных выпусках комиксов.

В 2024 году на Disney+ должен выйти мультсериал «Человек-паук: Первый год» (его заранее продлили на второй сезон). Он расскажет о становлении супергероя, причем проект не будет каноничным для КВМ, а станет самостоятельным шоу, действие которого разворачивается в альтернативной вселенной.

Человек-паук в видеоиграх

Питер Паркер уже давно рассекает по разным игровым платформам. Его виртуальное путешествие началось с игровых автоматов и первых компьютеров, а продолжается до сих пор уже на современных консолях. За это время вышло несколько десятков тайтлов; какие-то были основаны на комиксах, а некоторые даже становились играми-компаньонами к фильмам Рэйми и Уэбба.

Последняя важная игровая итерация супергероя — франшиза компании Insomniac Games. Сейчас в нее входят Spider-Man (2018, также в 2020 году вышла версия с обновленной графикой) и Spider-Man: Miles Morales (2020); играбельными героями выступают Питера Паркер и его протеже Майлз Моралес, а доступны тайтлы на консолях PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК. Осенью 2023-го должно выйти продолжение Spider-Man 2 (оно будет эксклюзивом PlayStation 5).

Вселенная Insomniac также пополняется комиксными мини-сериями (в официальной летописи Marvel этот мир называется Земля-1048), а местный Паркер даже поучаствовал в глобальном мультивселенском кроссовере «Паукогеддон».

Другие материалы: