8 сентября 1941 года немецкие войска окружили город Ленинград, началась блокада Ленинграда

Длилась до 27 января 1944 года — блокада продолжалась 872 дня. Как утверждал в 1977 году в своей книге Just and Unjust Wars американский политический философ Майкл Уолцер, «в осаде Ленинграда погибло больше мирных жителей, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки, вместе взятых»

Записки партизана

«На войне важно не то, кто кого перебьёт, а кто кого передумает!»

Именно этим лозунгом руководствовались партийные работники, в 1942 году организовывавшие партизанский отряд из… учёных и инженеров. В 1942 году немцы, захватив Ростов, подошли к Кубани и предгорьям Кавказа. Захват Краснодара и Кубани был неминуем, поэтому партийные органы загодя стали готовить диверсионно-партизанские отряды, которым предстояла действовать на оккупированной территории. Самым необычным отрядом была группа учёных-химиков и инженеров местного маслобойного завода и технологического института. Изначально группу должен был возглавить Евгений Игнатов. И он воспринял эту идею с энтузиазмом – привлёк друзей и коллег. И хотя все они проходили в своё время службу в армии, опыта партизанских действий у них не было.

Но такой опыт был у его отца - Петра Карповича Игнатова, который наводил шороху среди немцев ещё в Гражданскую войну. Тогда партийные работники быстро переориентировались и назначили Петра Карповича командиром отряда, а его сына – командиром минёров и разведчиков.

Состав потенциального отряда увеличился, в ряды бойцов вступали женщины: дочери, сёстры, жёны и матери бойцов. Группа увеличилась до почти шести десятков человек. Вот что писал Пётр Карпович (позывной «Батя») о своём отряде:

«Мой отряд почти целиком состоял из представителей кубанской казачьей городской интеллигенции. В него входили директора высших учебных заведений и крупных промышленных предприятий Краснодара, научные работники, инженеры, экономисты, высококвалифицированные рабочие. Многие среди них были почетные кубанские казаки, черноморцы — потомки славных запорожцев-сечевиков. Отряд имел резко выраженный «производственный» профиль — мы были минерами-диверсантами. Взрывали мосты, электростанции, склады, пускали под откос немецкие поезда, жгли колонны грузовых машин вместе с охранявшими их броневиками и танками. Вот «текущий счет» отряда. Взорвано и разрушено: пятнадцать паровозов с поездами, триста девяносто два вагона с войсками и грузами, сорок один танк, сто тринадцать автомашин, свыше ста мотоциклов с прицепами, тридцать четыре моста и уничтожено свыше восьми тысяч оккупантов.»

Учёные-партизаны были учёными во всём. Часто применялось комплексное минирование. То есть, не ограничивались одной мощной миной для взрыва основного эшелона или колонны техники, а, зная, что к месту крушения тут же прибудут два вспомогательных отряда с двух сторон, закладывали дополнительно еще две вспомогательные мины чуть поодаль по разным сторонам от первого запланированного места взрыва. Также, зная, что к месту произошедшей диверсии из ближайших занятых немцами населённых пунктов на подмогу немедленно выедут грузовики с гитлеровцами, на всех прилегающих к точке диверсии дорогах устанавливали взрывные фугасы. Дополнительно минировали не только трассы, но и обходные пути, в том числе и для живой силы противника. В итоге, при таком комплексном минировании в течение часа после первого взрыва срабатывали и все остальные заряды, и нанесенный противнику урон возрастал во много раз.

Или, к примеру, уничтожение солдат в дзотах. Сам дзот уничтожить без артиллерии невозможно, поэтому снайперы терпеливо выжидают, пока не появятся офицеры. Выстрел – и к раненому или убитому бросаются солдаты, которых ликвидирует снайпер с другой позиции. Когда становится ясно, что действует группа партизан, из окрестных частей прибывает артиллерия. Но место будущего расположения стволов просчитано и там уже заложены мины.

Взрывчатку делали сами, из животного жира и кислот. При чём делали они мины не только для себя, но и для других отрядов. В тылу у немцев, в горной глуши, они открыли «минно-диверсионный университет», где проходили практику минно-диверсионной работы лучшие и храбрейшие партизаны соседних отрядов.

При всей результативности этого малого отряда они потеряли за всю войну всего пять человек: один погиб в бою, двое (старшие братья Игнатовы) пожертвовали собой, двоих нашли и убили полицаи.

Боевой путь отряда и самого Петра Игнатова изложен им самим в целой серии книг, им же написанных:

«Братья-герои» (1944),

«Записки партизана» 1944,

«Жизнь простого человека»,

«Подполье Краснодара»,

«Наши сыновья» и других

Больше книг в моём Телеграмм-канале

История в фото. Подборка #12 (часть 2)

Орбитальная станция "Мир". 1995 год.

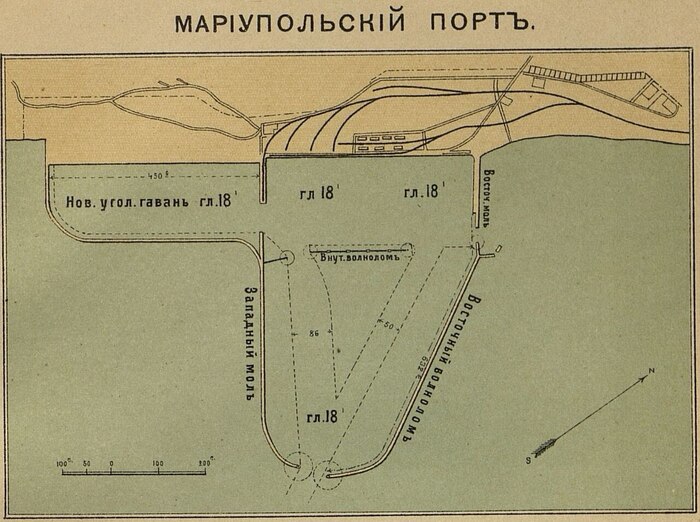

2. 2 сентября 1889 года торжественно открыт морской порт в Мариуполе.

9 июня 1808 года император Александр I подписал указ о создании в Мариуполе портового управления и карантинной заставы. Рождение Мариупольского порта было логическим продолжением бурного развития промышленности юга России во второй половине XIX века. В 1886 году в пяти километрах от города у Зинцевой балки началось строительство нового Мариупольского морского порта.

За три года было построено три мола и два волнолома, набережная, углублена гавань до 14 футов, проложено мощёное шоссе от города к порту, продлена железная дорога от станции Мариуполь к порту, построены различные портовые сооружения, установлено погрузочно-разгрузочное оборудование.

2 сентября 1889 года состоялось торжественное открытие Мариупольского порта — на набережную порта было подано 18 вагонов, гружённых углём. Эта дата считается началом эксплуатации порта.

3. Советские шахматисты претендент Гарри Кимович Каспаров и чемпион мира Анатолий Евгеньевич Карпов, защищающий титул, во время матча за первенство мира по шахматам в Колонном зале Дома Союзов. 1985 год

4. Уличный торговец, продающий мумии в Египте, 1865 год.

В конце XIX века в Египте, особенно в столице — Каире, процветал бизнес — торговля мумиями. Торговцы предлагали разные артефакты: от настоящих мумий до частей мумий и других предметов древнеегипетского искусства. Клиентами были как туристы, так и коллекционеры и исследователи.

5. Швеи в их традиционных костюмах позируют снаружи здания. Королевство Бутан, 1905 год.

6. Джек Николсон слушает музыку в своем доме, Лос-Анджелес, США, 1969 год.

7. Одри Хепберн прогуливается по рынку Стэнливилля. Демократическая Республика Конго. 1958 год.

8. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин за письменным столом. 1881 год.

Салтыков-Щедрин прославился своей искрометной сатирой, которая актуальна и по сей день. Однако фразу, авторство которой ему часто приписывают, он не произносил. Впервые выражение, соответствующее изречению «Если я усну, и проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу, не задумываясь: пьют и воруют» появилось у Михаила Зощенко в сборнике бытовых новелл и исторических анекдотов «Голубая книга» в 1935 году.

9. Бурлаки в Нидерландах. 1931 год.

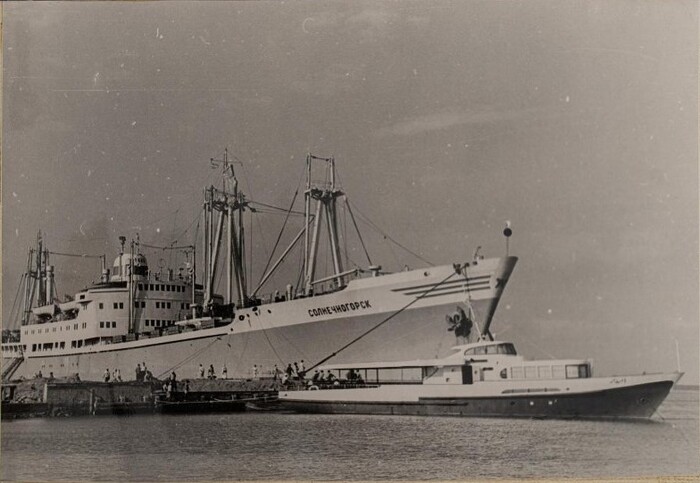

10. Советское судно «Солнечногорск» в порту Йемена. 1960 год.

11. Конару Макгрегору 6 лет. 1994 год.

12. Юрий Клинских (Хой) на даче в Воронеже. 1995 год

13. Символическое обозначение истока Нила у озера Виктория. Река Виктория-Нил. Уганда, 1977 год.

14. Телевизионная справочная на станции метро "Комсомольская-кольцевая". СССР, Москва, 1968 год.

15. Портрет И.В. Сталина на здании в восточной части Берлина. ГДР, 1950 год.

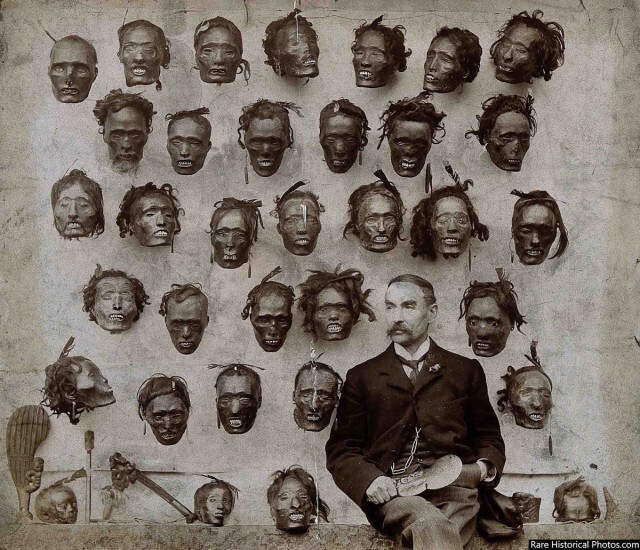

16. Британский генерал-майор Горацио Гордон Робли со своей коллекцией голов народа Маори. 1865 год

Маори сушили головы сами. У маори, высушиванию подвергались головы не только противников, но и почетных старейшин- "рангатира" со священными татуировками - "та моко". Сушеные головы предков были весьма почитаемы у маори. Генерал Робли, пользуясь отсталостью и колониальными отношениями с коренными народами, выменял у маори на мушкеты целую коллекцию сушеных голов.

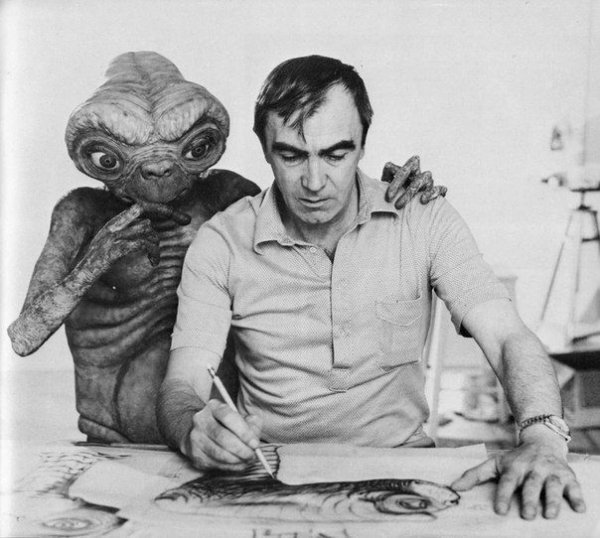

17. Итальянский мастер спецэффектов в кино Карло Рамбальди и созданный им пришелец из фильма "Инопланетянин", 1982 год.

28. 22 августа (4 сентября) 1913 г. экспедиция на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» под руководством Бориса Андреевича Вилькицкого открыла Землю Николая II (Северная Земля) и остров Цесаревича Алексея (Малый Таймыр).

Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана была сформирована во Владивостоке в августе 1910 г. В её состав были включены специально построенные для этих целей на Невском заводе в Петербурге в 1909 г. два транспорта ледокольного типа — «Таймыр» и «Вайгач» — водоизмещением 1,5 тыс. т каждый и мощностью машин в 1,2 тыс. л.с. Начальником экспедиции был назначен опытный гидрограф Иван Семёнович Сергеев.

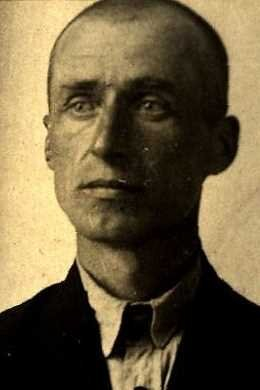

Генерал-лейтенант НКВД - Мешик Пётр Якимович

Пётр Якимович Мешик (9 января 1901, с. Борки Екатеринославской губернии — 1953, Москва)— генерал-лейтенант государственной безопасности, одна из заметных фигур в структуре НКВД–МГБ в годы войны и послевоенного времени.

Службу начал в органах ВЧК ещё в 1920-е годы, постепенно продвигаясь по служебной лестнице. С началом Великой Отечественной войны занимался борьбой с немецкими разведывательно-диверсионными группами, организацией контрразведывательной работы на прифронтовых территориях и в тылу.

В июле 1941 года был назначен наркомом внутренних дел Украинской ССР. В этой должности ему пришлось решать задачи по эвакуации, уничтожению вражеской агентуры и организации подпольных структур на оккупированных территориях.

После освобождения Украины Мешик принимал активное участие в борьбе с националистическим подпольем. Под его руководством проводились масштабные операции против ОУН и УПА, строившиеся на агентурной работе, внедрении сотрудников и создании комбинаций для ликвидации руководителей подполья. Эти действия позволили нанести серьёзный урон организационной структуре бандеровцев.

В начале 1950-х годов Мешик занимал ряд ключевых постов в МГБ СССР, оставаясь одной из фигур, ответственных за противодействие подпольным и шпионским сетям. В 1953 году, после ареста Абакумова и чисток в органах госбезопасности, был репрессирован.

Имя Петра Якимовича Мешика остаётся в истории как одного из руководителей советской госбезопасности, внёсших значимый вклад в разгром националистического подполья на Украине в 1940-е годы.

Заложницы "Кукольного дома"

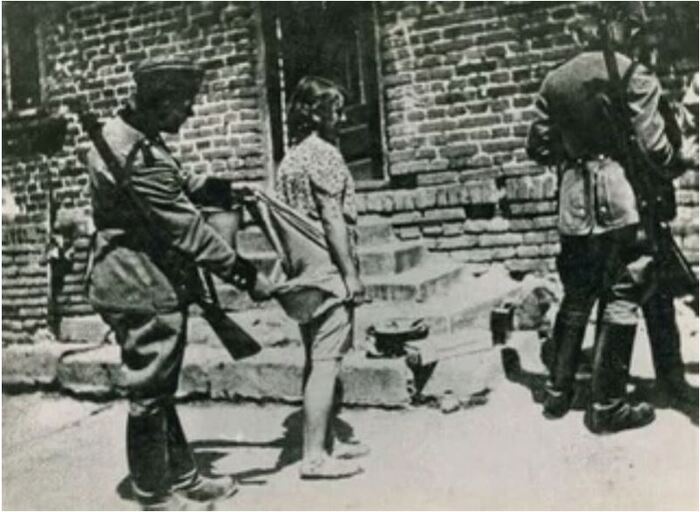

«Я наблюдала за молодой девушкой. У неё была красивая причёска, брови и ресницы были накрашены, на ней была красивая синяя рубашка с чёрным кружевом и синий халат. На ней были туфли на высоком каблуке. Она очень соблазнительно шла по блоку, и староста блока подвёл её к кровати. Она была так прекрасна для нас. Женщина с макияжем в Освенциме?» - из воспоминаний узницы концлагеря.

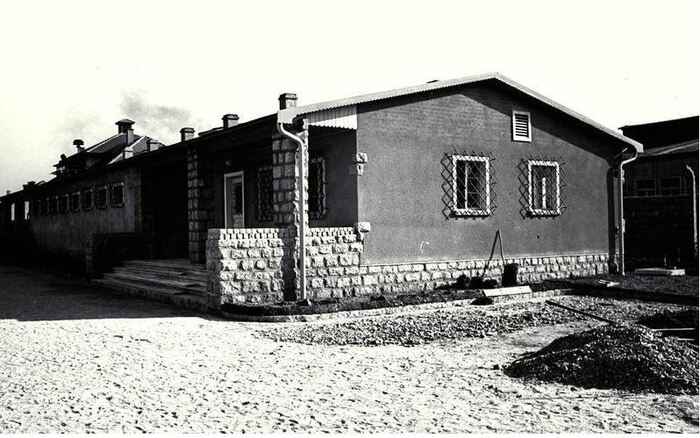

Приземистое серое здание зловещего вида находится прямо за воротами концлагеря Освенцим с печально известной надписью Arbeit Macht Frei ("Работа освобождает"). Это - Блок 24, где в годы Второй мировой войны находился публичный дом для заключенных, один из многих, созданных гитлеровцами в своих лагерях смерти по всей оккупированной Европе. Немцы называли эти "заведения" "Кукольными домами".

Приказ об открытии "Кукольных домов" на территории концлагерей отдал лично рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. План Гиммлера был прост: чтобы заключенные мужчины работали на благо Третьего Рейха усерднее, необходима была не только система наказаний, но и система поощрений. Посещение "Кукольного дома" как раз и должно было стать вознаграждением за усердный труд.

Первый "Кукольный дом" появился в 1942 году в концентрационном лагере Маутхаузен в Австрии. Затем аналогичные "заведения" открылись в Бухенвальде, Равенсбрюке, Флоссенбюргене и в Дахау.

В Освенциме "Кукольные дома", - а всего их в этом концлагере было два, - открылись несколько позднее, но они были самыми крупными из всех.

Заведение, расположенное у ворот Arbeit Macht Frei в Блоке 24, получило игривое название "Пуфф".

Ответственным за работу "Кукольных домов" в Освенциме Генрих Гиммлер назначил доктора медицины, гауптштурмфюрера СС Зигфрида Швела.

Швела на встрече с тюремными врачами разработал систему, по которой должны были работать заведения. В качестве "кукол" предполагалось использовать наиболее красивых узниц нееврейского происхождения. Прежде всего, такими женщинами должны были стать славянки - польки, русские, украинки. Важным моментом доктор Швела назвал стерильность как "кукол", так и заключенных мужчин, получивших право на посещение "Кукольного дома".

На одно посещение заключенному давалось пятнадцать минут. Охранникам-эсэсовцам предписывалось следить за происходящим через смотровые щели во избежание заговора.

В мае 1942 года Зигфрид Швела скончался от тифа, после чего руководителем "Кукольных домов" Освенцима стал эсэсовец Освальд Кадук.

Большинство работниц "Кукольных домов", как ни странно, были немками, отправленными в лагерь за политическую позицию или по уголовным статьям.

Если русских женщин в "Кукольные дома" загоняли по большей части насильно, то немок и полек заманивали обещаниями лучших условий жизни и питания.

Кроме того, славянских женщин мог посещать любой, в то время как к немкам ходили только немцы, в том числе, охранники и эсэсовцы.

Отбор узниц ненемецкого происхождения для работы в "Кукольных домах" был публичным. Эсэсовцы просто выстраивали женщин в шеренгу и отбирали самых красивых из них. Затем узницам предстояло пройти унизительный медицинский осмотр.

Следует сказать, что некоторые узницы, в основном польки и немки, стремились попасть в "Блок 24", так как условия жизни там были несравнимо лучше, чем в бараке:

"Женщины получали теплое жилье, у каждой из них была своя комната с хорошей мебелью. Им давали дополнительную еду с кухни СС, одежду и нижнее белье со складов, где хранились товары, украденные у людей, убитых в газовых камерах. Им оказывалась медицинская помощь. Благодаря этому им было гораздо легче выживать в лагере".

Заключенная Зофия Батор-Степьен вспоминала, как она попала в "Кукольный дом":

«Когда они объявили, что ищут волонтёров для выполнения несложной работы, я вызвалась помочь. Но я не знала, какую работу мне предстоит выполнять. Когда врач закончил осмотр, он спросил, знаю ли я, куда меня везут. Я ответила, что не знаю, но он сказал, что это будет легко и что я получу много денег».

Одна из узниц вспоминала, какое впечатление на нее произвел вид красивой женщины с макияжем, идущей мимо бараков Освенцима:

«Я наблюдала за молодой девушкой. У неё была красивая причёска, брови и ресницы были накрашены, на ней была красивая синяя рубашка с чёрным кружевом и синий халат. На ней были туфли на высоком каблуке. Она очень соблазнительно шла по блоку, и староста блока подвёл её к кровати. Она была так прекрасна для нас. Женщина с макияжем в Освенциме?»

Фотографом в Освенциме был Вильгельм Брассе, к которому нередко приводили для фотографирования работниц местных "Кукольных домов". Он вспоминал:

«Они вошли, смеясь и расслабившись. Все они были очень симпатичными. Они шутили и хихикали перед камерой. Восемь из них были польками, а семь — немками. Польские женщины были красивее. Немецкие женщины были полными и светловолосыми. Польские женщины были худыми и привлекательными. Я разговаривал с ними, и они были полны надежды. У них была надежда, и эта работа дала им её».

Уже вскоре стало понятно, что как система поощрения заключенных "Кукольные дома" не работают: большинство узников были так ослаблены и измождены, что вместо талонов к дамам просили увеличить пайку хлеба.

В результате "Кукольные дома" стали любимым местом для эсэсовцев, немецких солдат, а также охранников Освенцима из числа коллаборантов - украинцев, поляков и прибалтов.

Всего через "Кукольные дома" в десяти концлагерях прошло около 500 женщин. Шестьдесят процентов из них были немками, остальные - польки, советские гражданки и голландки. Евреек среди работниц не было.

"Кукольные дома" в Освенциме были закрыты в январе 1945 года, когда Красная Армия освободила концлагерь и дала его узникам свободу.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Дорогие читатели! В издательстве АСТ вышла моя вторая книга. Называется она "Узницы любви: "От гарема до монастыря. Женщина в Средние века на Западе и на Востоке".

Должен предупредить: это жесткая книга, в которой встречается насилие, инцест и другие извращения. Я отказался от присущей многим авторам романтизации Средних веков и постарался показать их такими, какими они были на самом деле: миром, где насилие было нормой жизни. Миру насилия противостоят вечные ценности - дружба, благородство и, конечно же, Любовь. В конечном итоге, это книга о Любви.

Тем временем, моя книга о русских женщинах в истории получила дополнительный тираж, что очень радует!

Прошу Вас подписаться на мой телеграм, там много интересных рассказов об истории, мои размышления о жизни, искусстве, книгах https://t.me/istoriazhen

Всегда ваш.

Василий Грусть.

ПС: Буду благодарен за донаты, работы у меня сейчас нет, а донат, чего греха таить, очень радует и мотивирует писать.

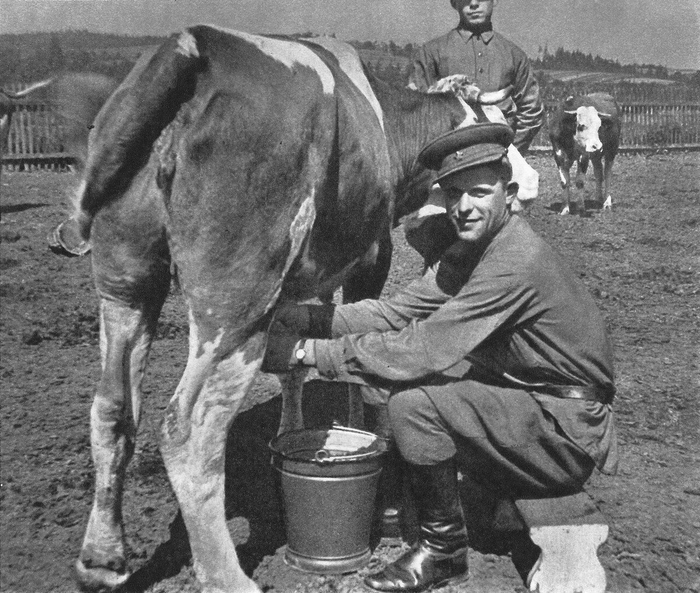

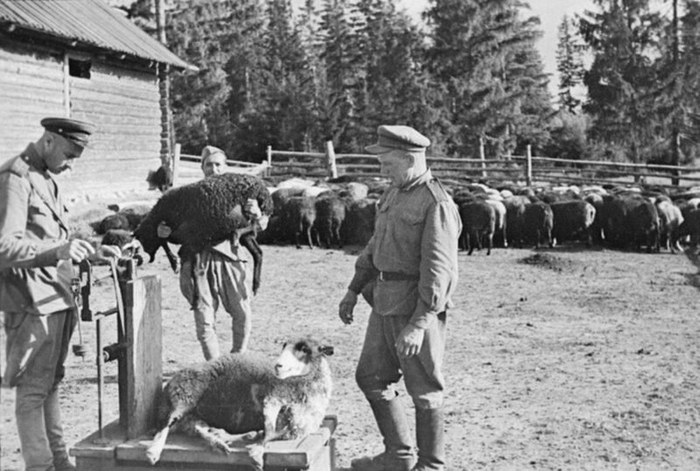

«Ни единой задержки в отпуске мясных продуктов воинским частям»

О награждениях военнослужащих армейских гуртов скота

В составе Красной Армии в числе разнообразных тыловых подразделений имелись довольно необычные формирования – гурты скота. Гурты скота входили в состав дивизий и армий, занимаясь снабжением войск мясом, которого многомиллионная армия требовала в большом количестве. Так, согласно нормам суточного довольствия красноармейцев и начальствующего состава боевых частей действующей армии, ежедневно солдаты и командиры боевых частей должны были получать 150 граммов мяса в день [1], тыловых частей – 120 граммов [2].

В открытых источниках имеются лишь обрывочные сведения о структуре и численности гуртов скота. Так, есть упоминание о существовании штата № 024/503, согласно которому численность гуртов определялась в 50 человек, набранных из негодных к строевой службе [3]. По другим данным, численность личного состава в дивизионном гурте составляла 9 человек [4].

Несмотря на скудные сведения об истории армейских и дивизионных гуртов скота, имеются многочисленные документы о представлении военнослужащих этих подразделений к правительственным наградам. Приведем несколько примеров таких награждений.

Капитан ветеринарной службы Валентин Петрович Кирьяков участвовал в Великой Отечественной войне с ее третьего дня – 24 июня 1941 года. К 1945 году он занимал должность старшего ветврача 144-го гурта скота 33-й армии. На этом месте офицер «своим ответственным и честным отношением к ветсанитарному обслуживанию поголовья достиг исключительно хороших показателей при условии частых перемещений хозяйств». Валентин Петрович обеспечивал профилактику эпизоотий, в результате чего за три года в гурте не было «отхода поголовья».

В наградном листе подчеркивалось, что «под его руководством хозяйство добилось повышения удоя молока с 7-ми до 14,7 литра на каждую фуражную корову. Благодаря чему хозяйство получило сверх плана 215000 литров молока, сметаны 12150 литров». Командование отмечало и прирост молодняка, доведенный до 900 граммов в день вместо имевшегося ранее роста в 400 граммов.

22 мая 1945 года ветеринар был представлен к награждению орденом Красной Звезды. Вышестоящее командование снизило статус запрашиваемой награды, и 5 июня 1945 года приказом военного совета 33-й армии Капитан ветеринарной службы Валентин Петрович Кирьяков был награжден медалью «За боевые заслуги». Кроме того, офицер был награжден медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Военную службу В.П. Кирьяков завершил 28 февраля 1946 года.

Еще одним ветеринарным врачом, отмеченным правительственной наградой, был Нестер Филиппович Шматок. В ряды Красной Армии он был призван в 1941 году и к концу войны имел звание капитана ветеринарной службы, занимая должность старшего ветврача гуртов. Военную службу офицер начинал в ветеринарном лазарете, а затем в подсобном хозяйстве, где «проделал большую работу по оздоровлению скота».

С февраля 1945 года Нестер Филиппович был переведен на службу в гурт скота, где осуществлял руководство ветеринарным составом. В новой должности офицер «Добился полной ликвидации ящура среди рогатого скота, а также обеспечил в ветотношении подготовку скота к отправке в СССР. Тов. Шматок мобилизовал личный состав гуртов на налаживание ухода и должного содержания скота».

7 июня 1945 года приказом Военного совета 61-й армии капитан ветеринарной службы Н.Ф. Шматок был награжден орденом Красной Звезды. Также офицер был отмечен медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Военную службу ветеринар завершил 25 декабря 1945 года.

Среди начальников гуртов скота встречались люди с богатой боевой биографией. Майор Виктор Михайлович Ходаков службу в Красной Армии начал в 1918 году. Рядовым бойцом он принимал участие в боях на Царицынском фронте. В 1937 году Виктор Михайлович был уволен из рядов РККА, но уже в следующем году восстановлен на службе. В 1939-1940 годах В. М. Ходаков принимал участие в Советско-финской войне в должности командира отдельного лыжного батальона. 3 марта 1940 года командир осколками снаряда получил ранение обеих ног.

В дальнейшем майор Ходаков принял под командование стрелковый батальон в 395-й стрелковой дивизии. На фронте командир воевал с первого месяца боевых действий. В июле 1941 года Виктор Михайлович получил легкое ранение руки, а в октябре 1942 года – ранение в живот и глаз.

После лечения офицер был переведен на тыловые должности: сначала в трофейные части, а затем начальником гурта скота № 239. В наградном листе говорилось: «со своими задачами вполне справляется, несмотря на тяжелые условия содержания большого гурта скота в зимних условиях, весь скот был сохранен без потери».

29 августа 1945 года приказом Военного совета 43-й армии майор Ходаков был награжден орденом Отечественной войны II степени. За выслугу лет офицер был награжден орденом Красной Звезды (1944) и орденом Ленина (1945). Военную службу Виктор Михайлович Ходаков закончил 13 мая 1947 года.

Среди рядового состава, служившего в гуртах, также встречались фронтовики. Красноармеец Бейсенбай Бекбаев воевал на фронте с 1942 года, получив три ранения. В дальнейшем солдат был переведен в армейский гурт скота № 254 на должность «бойца по переработке скотосырья» и кузнеца. Помимо своих непосредственных обязанностей, Б. Бекбаев отлично нес караульную службу. В наградном листе отмечалось: «За все время пребывания его в части не было ни единой задержки в отпуске мясных продуктов воинским частям и госпиталям по нарядам». Красноармеец Бекбаев был представлен к награждению медалью «За боевые заслуги», однако решением начальника тыла 8-й гвардейской армии награда была заменена на более высокую. В итоге, военным советом армии красноармеец Бекбаев 12 июня 1945 года был награжден медалью «За отвагу».

Но медаль «За боевые заслуги» боец все-таки получил. Спустя чуть более месяца – 14 июля 1945 года Бейсенбай Бекбаев был награжден этой медалью за участие в боях на берлинском направлении, когда несмотря на ранение он не покинул поле боя и продолжил уничтожать противника.

Таким образом, армейские и дивизионные гурты скота сыграли важную роль в снабжении действующей армии продовольствием. Солдаты и офицеры, служившие в этих подразделениях, нередко отмечались орденами и медалями. В целом же история армейских и дивизионных гуртов скота остается неизвестной и еще ждет своих исследователей.

Никита Москалев

Источники:

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 3296.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. ДД. 4826; 5787; 6202.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 1310.

ЦАМО. Шкаф 86. Ящик 15.

История в фото. Подборка #12 (часть 1)

На территории племенного репродуктора гибридных свиноматок совхоза "Прогресс". Молдавия, Кишинёв, 1976 год.

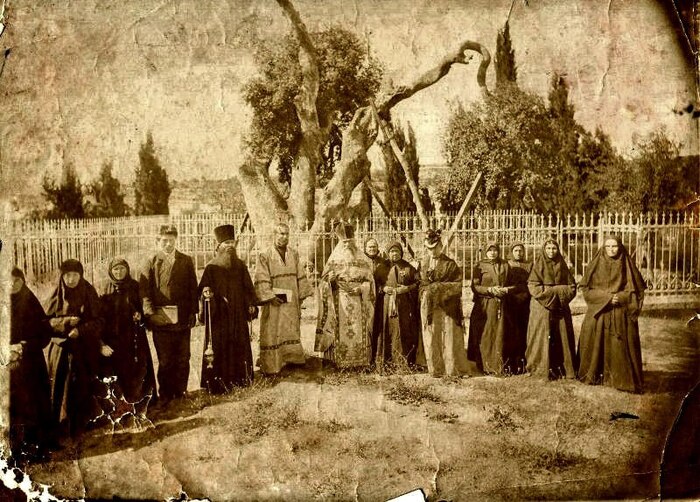

2. Паломники из России в Палестине у легендарного дуба Мамврийского. 1895 год.

3. И. И. Сикорский и император Николай II на борту «Русского витязя», лето 1913 года.

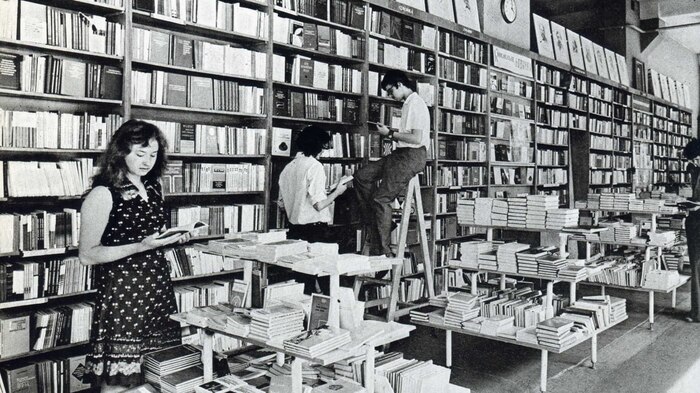

4. Книжный магазин "Кобзар" в Харькове. Украинская ССР. 1985 год.

5. Набережная в Ялте, конец октября 1953 г.

6. Невский проспект в Ленинграде. 1971 год

7. Лейтенант Кузьма Дудеев и старший сержант Иван Андреев водружают Красное знамя на квадриге Бранденбургских ворот в Берлине, 2 мая 1945 года.

8. Лодка с выжившими пассажирами Титаника. 15 апреля 1912 года.

9. Москва. Китай-город. Слева видна ц. Владимирской Божьей Матери. Китайгородская стена. "Шиповская крепость". Политехнический музей. Фото 1926 год,

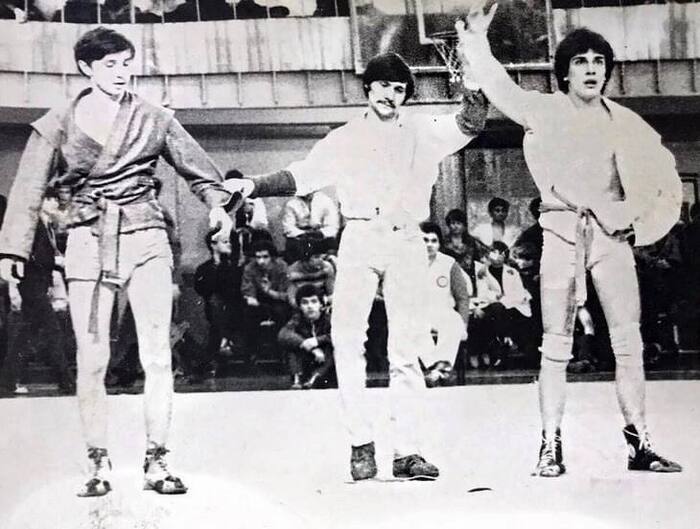

10. Молодой чемпион по самбо среди юниоров, мастер спорта СССР - Дмитрий Нагиев (справа). 1980 год.

11. Фрэнсис Форд Коппола, Аль Пачино и Дайан Китон на съемках фильма Крёстный отец. Нью-Йорк, 1971.

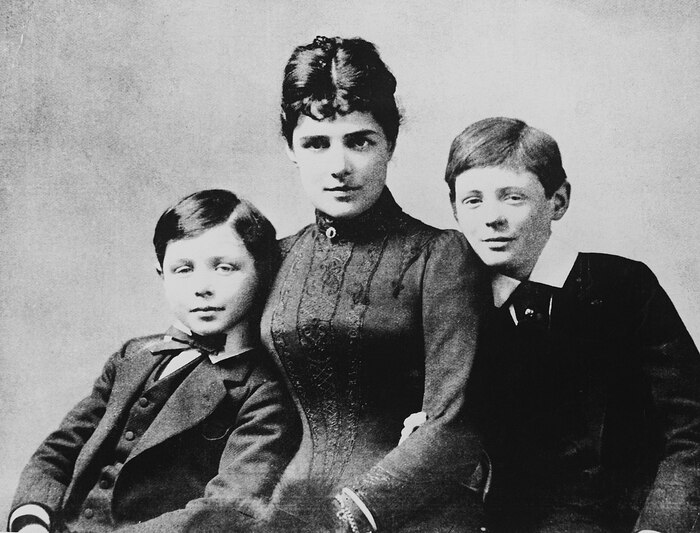

12. Дженни Черчилль со своими сыновьями Джоном (слева) и Уинстоном (справа). 1889 год.

13. Советские офицеры возлагают венок к могиле австрийского композитора Иоганна Штрауса-сына (25.10.1825 — 03.06.1899), похороненного на центральном кладбище Вены. Апрель 1945 год.

14. Реконструкция Ярославского вокзала в Москве. 1966 год.

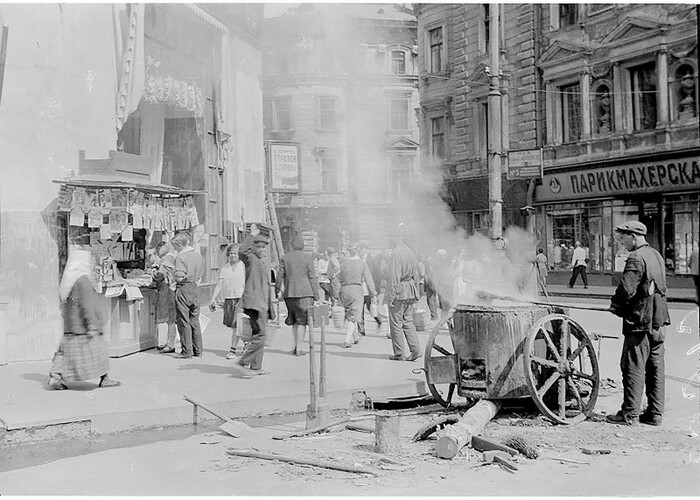

15. Москва, угол Петровки и Столешников. На заднем плане парикмахерская, которая была здесь и до революции, и всё советское время, и, кажется, даже до 21 века дожила. 1930 год.

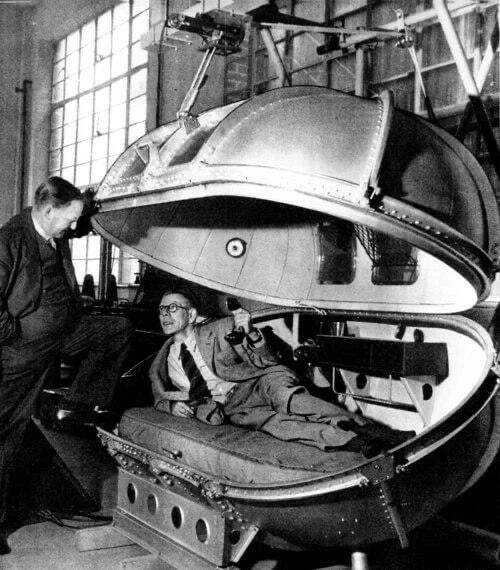

16. Врачи предупреждали Черчилля, что летать на высоте более 8000 футов опасно для человека его возраста и его физического состояния. В его личном самолете была установлена специальная барокамера с телефоном, пепельницей и системой кондиционирования воздуха. 1947 год.

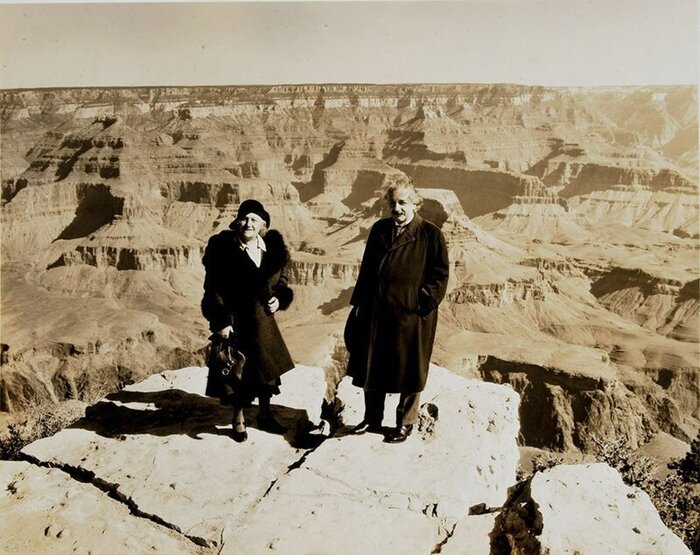

17. Альберт Эйнштейн со своей женой Эльзой, Большой каньон, 1931 год.

18. Группа Depeche Mode в 1982 году.

19. Авиаконструктор Михаил Леонтьевич Миль за работой. На столе размещен макет вертолета Ми-4. 1953 год.

20. Т-72Б и Ми-24П в Чечне. 1999 год.

21. Праздник Нептуна в пионерском лагере «Свитязь» в Белорусской ССР, 01 июня 1987 года

22. Учащиеся нью-йоркской школы парикмахеров учатся бритью тренируясь на воздушном шарике, 8 октября 1959 года.

23. Мясницкая улица в Москве 1912 год.

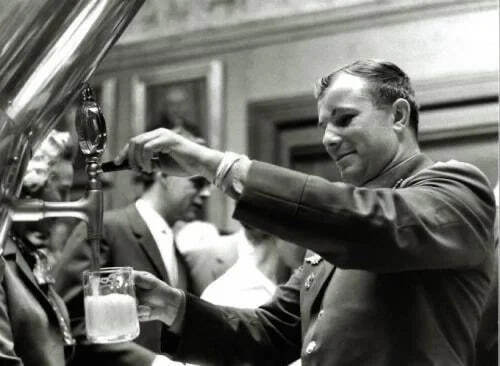

24. Юрий Гагарин угощается пивом на заводе Carlsberg. Дания, 1962 год.

25. Защищенный мешками памятник императору Николаю I на площади Воровского (с 1944 г. Исаакиевской площади) в Ленинграде. Над мешками вокруг памятника был сооружен защитный короб. 1941 год.