Остров сокровищ (1988).Песенка Шанс

Остров сокровищ (1988)-советский двухсерийный полнометражный мультфильм.▶️Песенка Шанс👇

Водолазы, как всегда, крутые

На танкере «Волгонефть-239» заделали трещину, а на «Волгонефть-212» сделали обтяжку трех люков балластных цистерн на правом и левом бортах.

Проще говоря, водолазы конопатят дыры, через которые возможен выход мазута. Посмотрим, как это отразится на дальнейших радиолокационных снимках: будут или нет течь после этого танкеры.

Водолазы, как всегда, крутые. Очень ждем уже откачки и поднятия кораблей.

https://t.me/ecozhora

Пожар на торговом судне (утечка топлива)

Причина ? За считанные секунды

больше видео тут https://www.youtube.com/@HeySailor_blog

и тут https://t.me/ei_moryak

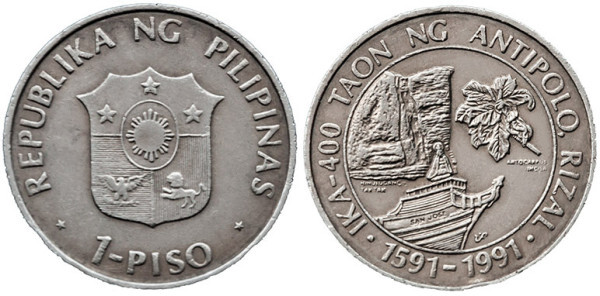

Корабли на монетах. Филиппины

Монетка эта в коллекции давно, только сейчас обратил на неё внимание.

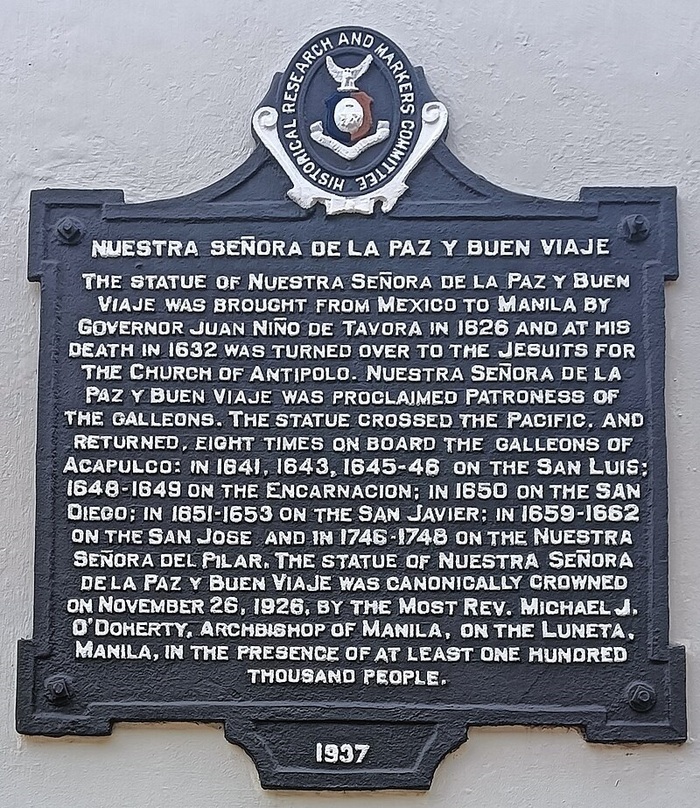

400 летие филиппинского города Антиполо. На реверсе монеты изображены четыре фрагмента, немного о них.

Город был назван в честь хлебного дерева ( Artocarpus blancoi ), которое на тагальском языке называется antipulo или tipulo , которое было в изобилии в этом районе.

Водопады Хинулуганг Тактак.

Народные предания говорят, что название произошло от большого колокола ( taktak ), который был брошен ( hinulog ) в водопад в 15-м или 16-м веке, потому что местные жители деревни посчитали его слишком громким. С тех пор это место стало известно как Hinulugang Taktak или место, где упал колокол.

Внизу монеты видим фигурку, стоящую на корабле.

Богоматерь мира и доброго путешествия, также известная как Богоматерь Антиполо и Дева Антиполо — римско-католический деревянный образ Пресвятой Богородицы XVII века. Мария , почитаемая на Филиппинах . Эта Черная Мадонна хранится в соборе Антиполо в горах Сьерра-Мадре.

Образ был привезен в страну генерал-губернатором Хуаном Ниньо де Табора из Мексики на галеоне El Almirante в 1626 году. Его благополучное путешествие через Тихий океан было приписано образу, которому было дано название «Богоматерь Мира и Доброго Плавания». Это было подтверждено позже шестью другими успешными плаваниями галеонов Манила-Акапулько с образом на борту в качестве его покровительницы.

Статуя пересекала Тихий океан шесть раз на борту следующих галеонов Манила-Акапулько:

Сан-Луис — (1648–1649)

Энкарнасьон — (1650)

Сан-Диего — (1651–1653)

Сан-Франциско Хавьер - (1659–1662)

Нуэстра-Сеньора дель Пилар - (1663)

Сан-Хосе — (1746–1748)

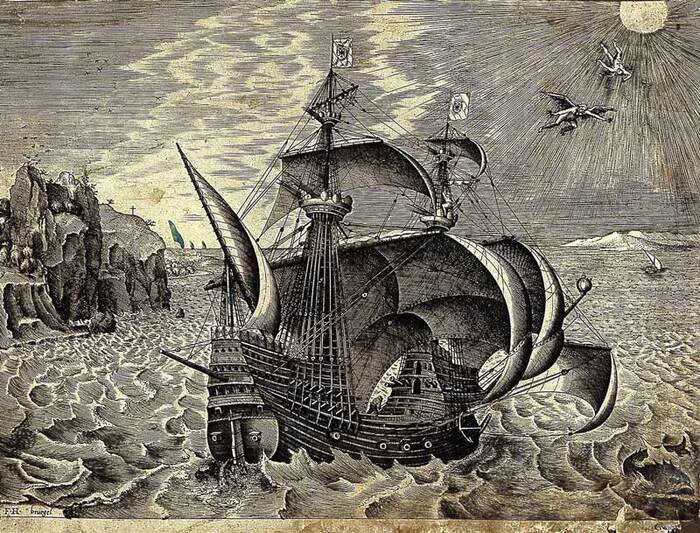

И теперь плавно переходим к носу корабля, изображенному на монете. Изображения как такового галеона Сан-Хосе не удалось найти. Но существуют немало изображений Манильских Галеонов.

Испанское присутствиев Тихом океане – это во многом история необыкновенных путешествий. Некоторые исследования, открытия и колонизации. Другие — коммерческие рейсы, совершаемые Манильским галеоном . Нао де Акапулько, Нао де ла Чайна, Нао де ла Седа или Галеон Манилы — это разные названия, под которыми известны судоходная линия и корабли, который охватывал маршрут Манила-Акапулько ежегодно (по одному рейсу в каждом направлении) с 1565 по 1815 год.

Это была самая длинная регулярная линия судоходства ( 250 лет ), самая длинная (около 30 000 км туда и обратно) и самая опасная ( 5-6 месяцев без захода в порт ) в истории человечества.

Это был подвиг мореплавания, который позволил осуществить первую глобализацию мировой торговли, контролируемой латиноамериканской монархией. А так же самая жестокая, кровавая и разрушительная экспансия в страны Южной и Центральной Америки.

Из мексикансого Акапулько был проложен маршрут в Индию и Юго-Восточную Азию.

Грузоподъёмность галеонов, ходивших в Атлантический океан, была равна примерно 600 тоннам. Манильские галеоны были крупнее, шире, грузоподъёмность (водоизмещение) некоторых достигала 2000 тонн. В некоторых рейсах использовались баржи, ведомые на буксире.

В зависимости от водоизмещения галеоны строились с числом палуб от двух до семи. Борт судна от киля к грузовой ватерлинии имел большой развал, а к верхней палубе — завал. При этом решалось несколько задач: увеличивалась грузоподъемность, затруднялся переход с судна на судно во время абордажа, повышалась остойчивость, так как орудия перемещались ближе к диаметральной плоскости судна и тем самым уменьшался кренящий момент; смягчалась сила удара волн о борт, поскольку волна отражалась вверх, и корпус не испытывал её прямого удара.

Среди недостатков галеона следует отметить низкую скорость, трудность управления и неспособность идти прямо против ветра или в крутой бейдевинд.

О монете. Рисунок реверса я уже разобрал, Аверс - герб Филиппин, номинал. Медно-никелевая монета, диаметр 29 мм. Монетный двор Манила, Филиппины.

мой жж - https://bench1968.livejournal.com/

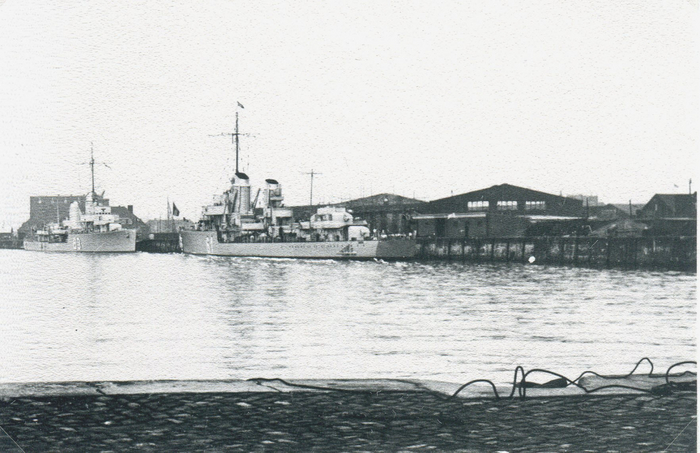

Гибель в холодных водах. Короткий боевой путь эсминца Bernd von Arnim

Норвежская кампания во Второй мировой войне ознаменовалась для Германии потерей ряда крупных надводных кораблей. Так, в боях за Нарвик был потерян эсминец Z-11 Bernd von Arnim, показывавший до этого себя очень достойно.

Немецкое командование стремилось увеличивать численность военно-морских сил, поэтому в середине 1930-х в серию пошла удачная разработка от Deutsche Werke под шифром тип 1934. Его развитие, тип 1934A, насчитывал 12 единиц, одной из который и стал Z-11 Bernd von Arnim. Эсминец был заложен на верфи Germaniawerft в Киле 26 апреля 1935 года и получил имя в честь командира миноносца G-42, потопленного британцами в 1917 году.

Технические характеристики выглядели следующим образом. Длина составляла 119 м, ширина 11 м, осадка 4,2, а полное водоизмещение достигало 3200 тонн. Энергетическая установка мощностью 69 000 л.с. состояла из двух паровых турбин Вагнера с редуктором, работавшими на два вала. Пар подавался шестью котлами высокого давления Бенсона с пароперегревателем, работавшими от мазута. Максимальная скорость составляла 38 узлов.

Вооружение эсминца насчитывало 5×1 127-мм орудий SK C/34 главного калибра, 2×2 37-мм, 6×1 20-мм зениток и два четырёхтрубных 533-мм торпедных аппарата. Кроме того, имелось четыре бомбомёта для сброса глубинных мин и рельсы на корме для установки минных заграждений — последних на борту могло быть до 60.

Z-11 Bernd von Arnim был спущен на воду 8 июля 1936 года, после достройки принят на вооружение 6 декабря 1938 года. До начала Второй мировой войны ничего примечательного с кораблём не произошло, а с началам боевых действий его определили на Балтику для борьбы с польским флотом.

После эсминец переориентировался на патрулирование залива Скагеррак для перехвата и досмотра судов нейтральных стран на предмет контрабанды. В ночь с 17 на 18 ноября 1939 года Bernd von Arnim вместе с ещё двумя эсминцами установил около 180 мин в эстуарии Темзы. Вылазка оказалась удачной — на минном поле погиб британский эсминец, траулер и семь других судов.

22 ноября Bernd von Arnim вошёл в состав эскадры, эскортировавшей линкоры Gneisenau и Scharnhorst через Северное море с целью их прорыва в Северную Атлантику. После возвращения на базу совместно с однотипными эсминцами Hans Lody и Erich Giese ему предстояло в ночь с 6 на 7 декабря установить мины вблизи города Кромер на британском побережье, но возникли неполадки. Два котла вышли из строя, их потушили, что вынудило эсминец вернуться в порт до выполнения своей задачи.

В начале апреля 1940 года Bernd von Arnim был назначен в первую группу кораблей в рамках подготовки к кампании в Норвегии. 6 апреля на его борт загрузились бойцы 139-го горнострелкового полка и штаб 3-й горнострелковой дивизии, и на следующий день он вышел в море. Утром 8 апреля начался шторм, что, впрочем, не помешало британскому эсминцу HMS Glowworm обнаружить немцев.

Британский эсминец HMS Glowworm в огне, фото сделано с одного из немецких кораблей, предположительно, с борта крейсера Admiral Hipper

Bernd von Arnim начал ставить дымовую завесу и повернул на северо-запад, развив скорость в 35 узлов. Это было ошибкой: корабль получил повреждения от волн, а двух членов экипажа смыло за борт. Командир корабля, корветтен-капитан Курт Рехель, был вынужден сбросить скорость до 27 узлов, что позволило британцами приблизиться и открыть огонь.

В течение часа эсминцы обстреливали друг друга, но из-за шторма ни один не добился попаданий. При этом Рехель сменил курс на северо-восточный, намереваясь встретиться с тяжёлым крейсером Admiral Hipper. Вскоре крейсер появился и огнём главного калибра потопил HMS Glowworm, дав возможность Bernd von Arnim беспрепятственно подойти к берегам Норвегии.

Утром 9 апреля немцы были у Офот-фьорда. Bernd von Arnim в составе эскадры из эсминцев Wilhelm Heidkamp и Georg Thiele под командованием Фридриха Бонте, прикрывшись снежной бурей, вошел во фьорд и подошел к пирсу порта Нарвика, после чего началась высадка десанта. Несколько минут спустя немцы были обнаружены броненосцем береговой обороны HNoMS Norge. Тот немедленно открыл огонь главным калибром, а в ответ Bernd von Arnim выпустил семь торпед.

В броненосец попали только две торпеды, но этого хватило, чтобы сдетонировали погреба боеприпасов. Норвежский корабль перевернулся и затонул. Bernd von Arnim спустил шлюпки и спас 96 норвежцев, после чего приступил к дозаправке от единственного немецкого танкера, пробравшегося до Нарвика. Как только топливо было передано, эсминец ушёл в южный рукав Офот-фьорда — Балланген-фьорд.

Броненосец береговой обороны HNoMS Norge, потопленный торпедами эсминца Bernd von Arnim 9 апреля 1940 года. Фото 1910 года

Перед рассветом 10 апреля пять британских эсминцев застали врасплох пять немецких эсминцев в гавани Нарвика, потопили два из них и тяжело повредили остальные, после чего попытались отступить, но теперь уже они были застигнуты врасплох немцами, поднятыми по тревоге в Херьянс-фьорд.

К завязавшемуся сражению приближались Bernd von Arnim и Thiele из Балланген-фьорда. Они пересекли курс британцев и открыли огонь с расстояния в 4 км. Первый в колонне корабль, HMS Hardy, был тяжело повреждён и выбросился на берег, «открыв» для огня следующий эсминец. HMS Havock не удалось повредить ни артиллерией, ни торпедами, и он отступил. Открылся третий — HMS Hunter. Его удалось поджечь и поразить торпедой, после чего британский корабль остановился и перевернулся. В него врезался следовавший следом HMS Hotspur. Остальным эсминцам противника удалось скрыться, но достигнутое было победой.

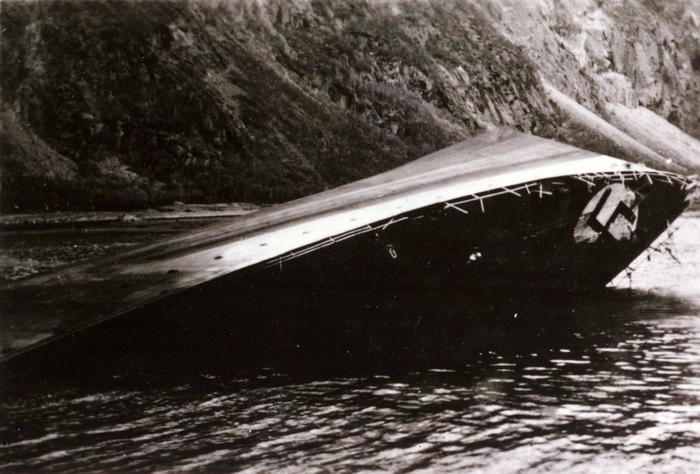

Останки эсминца HMS Hardy, потопленного артиллерией Bernd von Arnim и Thiele 10 апреля 1940 года. Фото сделано в июле 1962 года

Bernd von Arnim при этом был поражён пятью британскими снарядами, которые вывели из строя один котёл. Впрочем, возникшие проблемы удалось быстро устранить. Кроме того, на Bernd von Arnim были переданы шесть торпед от других сильно повреждённых немецких эсминцев.

Ночью 12 апреля стало известно о подготовке ещё одной британской атаки — на этот раз очень большими силами при поддержке авиации. Утром 13 апреля действительно появился противник (линкор Warspite и девять эсминцев), но гораздо раньше, чем их ожидали. Все пять исправных немецких эсминцев вышли в атаку. Bernd von Arnim сбросил торпеды на британские эсминцы, но не смог добиться попаданий и сразу же отступил в Ромбакс-фьорд, самый восточный из рукавов Офот-фьорда. Рехель надеялся устроить засаду на британцев, когда те доберутся до немецкого укрытия.

Однако он не учел почти полного отсутствия боеприпасов. Все торпеды были уже сброшены, а большая часть артиллерийских снарядов расстреляна еще накануне. Внезапность британской атаки не позволила немцам пополнить запас, так что у команды эсминца был небольшой выбор. Рехель посадил эсминец на мель, после чего приказал установить взрывчатку. Как только команда покинула борт, Bernd von Arnim был взорван.

Рехель и его люди смогли соединиться с наземными войсками и участвовали в норвежской кампании вплоть до июня 1940 года. Что касается эсминца Bernd von Arnim, то когда до него всё же дошли британцы, они обнаружили его лежащим на боку, а через некоторое время корабль затонул.

Таким образом, потеря Bernd von Arnim оказалась следствием ошибочного расчёта времени и плохого снабжения боеприпасами. У немцев не было под рукой транспорта снабжения, а привести его на место не удалось из-за второй атаки Королевского флота. Добившись особого успеха в бою 10 апреля, эсминец Bernd von Arnim в бою 13 апреля просто не смог оказаться на одном уровне подготовки с свежими силами противника.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией «Мира Кораблей»