Продолжение поста «Никак Фоллаут не сбывается, да что ж такое, говорили они!»1

UPD:

Если говорить о христианстве...То какой грех первичен? Похоть. Похоть в не моногамном обществе.

Причем не просто похоть. А похоть лучших мужчин и их многочисленных женщин.

Я считаю так. что для размножения нужно залезть наверх, стать вождем. Для этого надо гнобить остальных и копить деньги. То есть блуд дает сребролюбие и агрессию. Тех, кого ты унизил и ограбил, убил, пока лез наверх, у них проявляются зависть. Ты когда своих потомков в богатстве держишь,у них обжорства. У тебя куча жён, у остальных жён нет. То есть остальные не размножаются, что тоже грех. Ну и уныние у них появляется и лень. Зачем что-то делать, если детей у тебя всё равно не будет? Вот тебе и жизнь за компом у игр и соц сетей и пикабу...

Ты - весь такой альфач, лезешь наверх, и пока лезешь, всё вокруг тебя идёт винтом, грехом, страдают все, а не только ты.

То есть либидо - источник мортидо, а блуд - источник остальных грехов в нашем типе общества.

мммм... как похотливые животные, убивающие цивилизацию и белую расу, как заминусовали - то))) но пока минусов маловато. Обезьянки, минусуйте получше!

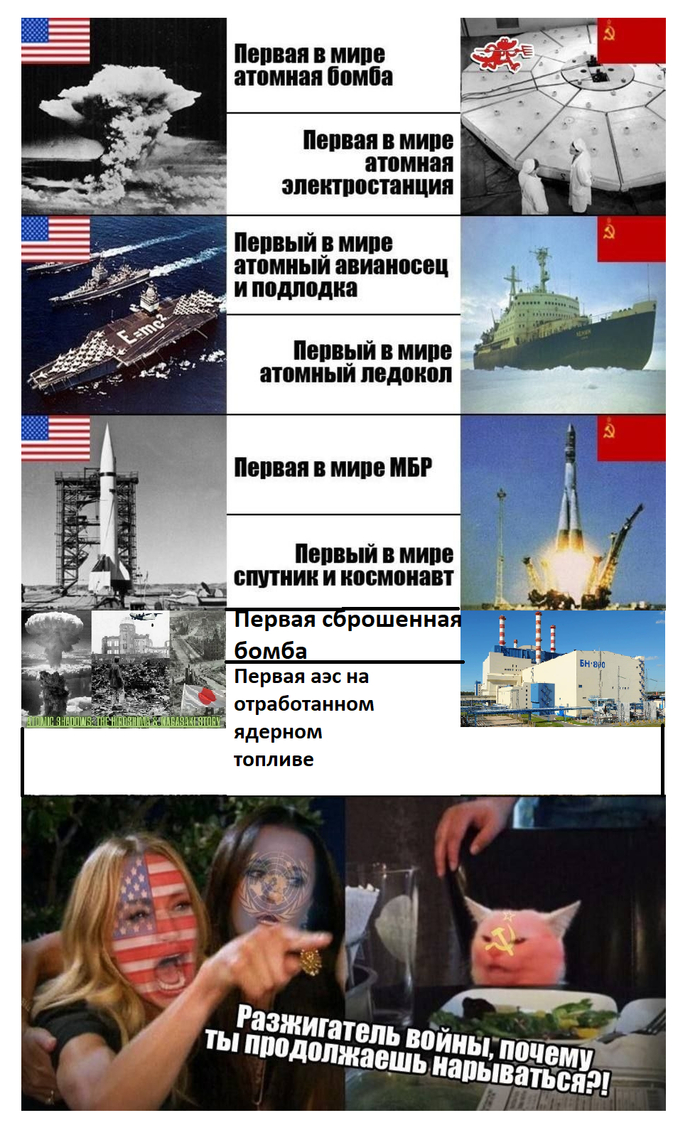

Понятно, что в мире всегда будут войны, или их начало - унижение, буллинг, грабёж. Однако откуда они берутся? И почему СССР по атомной ветке строил первым всё мирное, а сша - всё военное?

Фрейд говорил про либидо и мортидо. Потребность в сексе и убийстве. Но как они связаны? Я вам расскажу, как! Расскажу кратко и без эмоций. Если вам нужны длинные эмоции и война идеологий... Для этого прочтите вот эту мою статью.

Что такое война? Это отбор ресурсов. Зачем отбирать ресурсы? Чаще всего не потому что не хватает, а надо стать лучше, круче, богаче. Зачем становится богаче? Что бы занять место в иерархии. Зачем место в иерархии? Все выше и выше, деньги же жопой не сьешь? А для будущих своих потомков. То есть дело в половом отборе.

Отбор - это выявить 5% "лучших", а остальных загнобить. Выявляют лучших через механизм иерархии, который лучше всего выражается в двух вещах: в сексе, и в денежном механизме. То есть у женщин есть надобность в том, что бы вокруг мир был разделен на неудачников и лучших. На нищебродов и богачей, на инцелов и альфачей, причем среднего не дано. И самая сильная часть этого разделения должна проходить по сексуально репродуктивной линии.

Если ты хочешь себе размножения, ты будешь грабить и убивать других, даже если тебе лично ресурсов уже выше крыши, и детям твоим хватит, но либидо командует тебе, что у твоих потомков может быть много детей, потому мортидо говорит тебе унижать, грабить или убивать других.

Так что любовь = смерть, любовь = унижение в иерархическом мире.

Любовь = любовь только там, где иерархия хотя бы частично побеждена. Например, при социализме, или при пожизненной моногамии.

Что такое моногамия ? Это значит, что нет мужчин или женщин, у которых детей или половых партнеров больше, чем у остальных. То есть даже серийная моногамия - когда за жизнь у мужчины или женщины 4-5 супругов, это всё равно гарем, пусть и размазанный по времени. Это значит, что есть сексуально и репродуктивно лучшие.

В ссср где то годов до 1970тых не было явного имущественного разделения такого же плана, что в сша. Не было тех, кто в миллион раз богаче среднего человека. Не было и сексуально репродуктивного разделения, у всех были жены, мужья, дети.

Потому ссср меньше имел надобности воевать. Потому что внутри него люди друг друга меньше гнобили.

Однако потихоньку инстинкты взяли верх, верхушка коммунистической партии стала поебывать женщин. Появились цеховики. Потому в 1980 тых в кино появилась чернуха. А потом союз развалислся.

Дух сильнее тела, мораль крепче экономики. Где дух ослаб и мораль развалилась, там и появилась трещина, там и пошёл раскол государства.

Некоторые скажут, что моногамия и христианские отношения между людьми, то есть попытки гасить агрессию, были вшиты в христианство. И это христианство гасило те огромные волны разделения на богатых и нищих, которые шли в обществе с 10го по 19 тый век.

И потому неверно думать, что мораль и нравственность были в ссср сами по себе. Что это заслуга какого нибудь владимира красо солнышка, который из блуда в христианство перешёл. И спас землю матушку.

Я отвечу, что до 1920 года плюс минус христаинство среди среднего населения было развито везде. Урбанизация не была так сильна. Потому и блуд, и ненависть, и агрессия ещё не успели распространиться в постхристианских сообществах россии и запада.

Но в ссср блуд и ненависть были меньше, потому что с верхушки шло насаждение моногамии, а сама идеология уменьшала имущественное неравенство.

То есть имперское христианское величие россии важно, но в данном вопросе вторично.

«Росатом» изготовил первую партию ядерного топлива для атомного ледокола «Лидер»

На Машиностроительном заводе приняли первую партию ядерного топлива для головного судна нового поколения — ледокола «Россия» проекта «Лидер».

Как рассказали в Росатом, это топливо предназначено для реакторов РИТМ-400, которые будут в два раза мощнее установок, используемых на нынешних универсальных атомных ледоколах. Именно такие реакторы обеспечат судну беспрецедентную силу.

Ледоколы типа «Лидер» создаются для решения других задач, чем их предшественники. Если универсальные суда ценятся за манёвренность и способность заходить в устья рек, то главное преимущество «Лидера» — мощь. Суммарная мощность в 120 МВт позволит ему преодолевать лёд толщиной более четырёх метров, прокладывая широкие транспортные коридоры для караванов судов в самых тяжёлых ледовых условиях Арктики.

Дорогие друзья, самые мощные перегрузки возникают в результате автомобильных аварий,

покатушек в ракетных санях, кульбитов на реактивных самолётах, ну и по субботам, когда читаешь про родную промышленность.

Дан старт строительству седьмого атомного ледокола проекта 22220 «Сталинград». Габаритная длина универсальных атомных ледоколов проекта 22220 водоизмещением более 33,5 тыс. т превышает 173 м, ширина составляет 34 м, высота борта — более 15 м. Мощность судна на валах — 60 МВт, скорость хода по чистой воде достигает 22 узлов, ледопроходимость — до 3 метров. Расчетный срок службы 40 лет.

В Подмосковье введен в эксплуатацию инновационный научно-исследовательский центр «Августа» стоимостью более 8 млрд рублей. Он специализируется на проведении фундаментальных и прикладных исследований по химическому, биологическому и биотехнологическому направлениям с целью разработки инновационных решений в сфере агропроизводства и смежных с ним отраслей.

Завод по производству газотурбинного оборудования запустили в Татарстане. Он будет предоставлять полный цикл обслуживания и ремонта иностранных газовых турбин на территории РФ, способствуя энергетической безопасности и устойчивому развитию отрасли. На предприятии созданы новые технологии локализации восстановительного ремонта и производства газовых турбин. Также внедряются технологии 3D-печати.

ФосАгро запустила в Краснодарском крае производство гранулированного сульфата аммония. Сульфат аммония подходит для всех сельхозкультур. Запуск современного производства гранулы сульфата аммония в непосредственной близости от потребителей сделает эту марку доступнее за счет более простой и дешевой логистики, а также повысит надежность поставок.

Инженерный центр группы UMG разработал первый отечественный колесный промышленный перегружатель эксплуатационной массой 40,5 тонн. Максимальный радиус обработки груза E350WH составляет 16 м (на уровне земли), а максимальная высота достижения - 17,5 м. При максимальном рабочем радиусе перегружатель способен перемещать грузы весом до 4 тонн, объем грейфера может варьироваться от 0,8 до 1,5 кубометров в зависимости от вида перемещаемых грузов.

Navio представила автономный шаттл L5, который работает на электротяге и имеет модульную архитектуру интерьера. Он предназначен для пассажирских перевозок как в качестве маршрутного городского транспорта, так и трансфера в аэропортах, кампусах или курортных зонах. В шаттле смогут разместиться до 36 пассажиров. Navio L5 управляет система под контролем генеративного искусственного интеллекта, которая соблюдает ПДД и принимает безопасные решения о маневре.

В Солнечногорске компания Mixit запустила высокотехнологичный производственный комплекс. Новый завод по производству косметики позволит увеличить выпуск продукции вдвое — до 14 миллионов единиц в месяц. Инвестиции в проект составили 1,4 млрд рублей.

ООО «Т-Ком» запустило серийное производство сетевых коммутаторов. Продуктовая линейка включает 11 моделей, которые предназначены для построения корпоративных локальных вычислительных сетей. Оборудование востребовано в сегментах среднего и крупного бизнеса, государственном секторе, а также у операторов связи.

Новый терминал аэропорта Мурманска принял первый рейс. Новый терминал - это три этажа против двух в старом здании, 11 стоек регистрации в новом и всего три в старом, две ленты выдачи багажа против одной, два бизнес-зала вместо одного, парковка на 490 мест и площадь 7 тыс. кв. м.

«Термотрон-Завод» автоматизировал производство комплектующих для железных дорог и метрополитенов: стрелочных электроприводов и дроссель-трансформаторов. Эти комплектующие – неотъемлемая часть системы регулирования и обеспечения безопасности движения поездов. В результате модернизации ежегодный объем производства стрелочных электроприводов современных типов возрастет на 28% – до 3200 штук, а дроссель-трансформаторов на 54% – до 600 штук.

За новой порцией моральных шлепков и душевного хруста приходите ровно через неделю. Всегда пожалуйста.

#поравалить #всепропало

Для нового атомного ледокола «Чукотка» изготовили ядерное топливо

На Машиностроительном заводе «Росатома» завершили производство первой полной загрузки ядерного топлива для строящегося атомного ледокола «Чукотка». Это пятый корабль в серии проекта 22220.

Как сообщается, предприятие не только выполнило, но и опередило установленные сроки изготовления активных зон для нового судна. В состав поставки вошли все необходимые компоненты для двух реакторов ледокола: тепловыделяющие сборки, поглощающие элементы компенсирующих групп, стержни аварийной защиты и гильзы системы управления и защиты.

По данным завода, производственный цикл продолжается. Уже начата работа над изготовлением ядерного топлива для следующих ледоколов серии — «Ленинград» и «Сталинград».

В Санкт-Петербурге на Балтийском заводе приступили к созданию нового атомного ледокола «Сталинград»

Это уже седьмое судно в серии проекта 22220. Судно назвали в честь Сталинградской битвы, а дату начала строительства выбрали в память о начале контрнаступления советских войск 19 ноября 1942 года.

Строительство атомных ледоколов в России набирает обороты. За последние пять лет флот пополнился четырьмя новыми атомоходами. Благодаря серийному производству и новым технологиям строить такие сложные суда теперь получается быстрее — вместо семи лет на создание одного ледокола требуется около пяти.

«Объединенная судостроительная корпорация продолжает строить уникальный атомный ледокольный флот в интересах нашей страны. Сегодня мы вышли на беспрецедентные показатели — строим самую большую в истории серию из семи ледоколов. Только за два прошедших года мы спустили на воду атомоход «Чукотка» и заложили ледокол «Ленинград». Всего за последние пять лет ОСК передала заказчику четыре атомохода. Мы вышли на ритмичную работу и существенно сократили срок строительства атомных ледоколов с семи до пяти лет. Таких темпов мы добились в том числе благодаря внедрению передовой производственной системы, переходу на технологии крупноблочного строительства. И, конечно, самое главное — выходу на серию. Сегодня балтийцы, освоившие серийное строительство, демонстрируют значительный рост производительности труда и эффективно применяют уникальные отечественные технологии. Это дает уверенность в собственных силах и возможностях страны»,

— отметил генеральный директор ОСК Андрей Пучков.

Как рассказали в ОСК, новый «Сталинград» продолжит укреплять российское присутствие в Арктике. Все ледоколы этой серии создаются полностью на отечественных технологиях, что показывает способность России самостоятельно строить и развивать свой арктический флот.