Спасибо @McTuT3aXaTy6o6pa за донат, отправленный в поддержку моего блога!

23 мая 1430 года 18-летняя Жанна д’Арк круто перевернувшая ход Столетней войны в пользу французов, оказалась во вражеском плену. В этот день она во главе своего небольшого отряда совершила дерзкую вылазку на позиции бургундских войск, находившихся неподалеку от города Компьен. К ее несчастью, бургундцы, заметившие приготовления противника, успели развернуть свои войска, в результате чего французский отряд оказался в численном меньшинстве. Осознав оплошность, Жанна приказала своим людям немедленно возвращаться в Компьен, а сама осталась во главе арьергарда прикрывать их отступление. После того, как все французские солдаты оказались в безопасности за городскими стенами, в направлении города стала отступать и сама Жанна со своим отрядом, однако гарнизон Компьена закрыл крепостные ворота перед самым их носом. Жанна д'Арк была пленена настигшими ее бургундцами, которые вскоре после этого передали ее своим союзникам англичанам, а те, в свою очередь, перевезли захваченную Орлеанскую Деву в Руан, где 21 февраля 1431 года над ней начался инквизиционный процесс по обвинению в ереси.

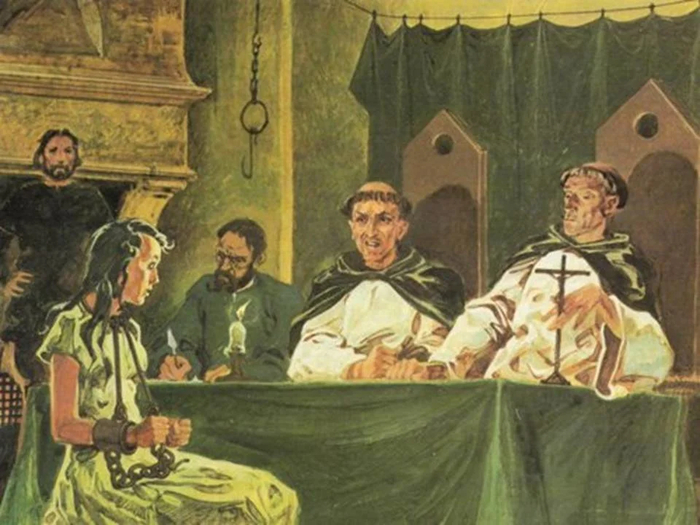

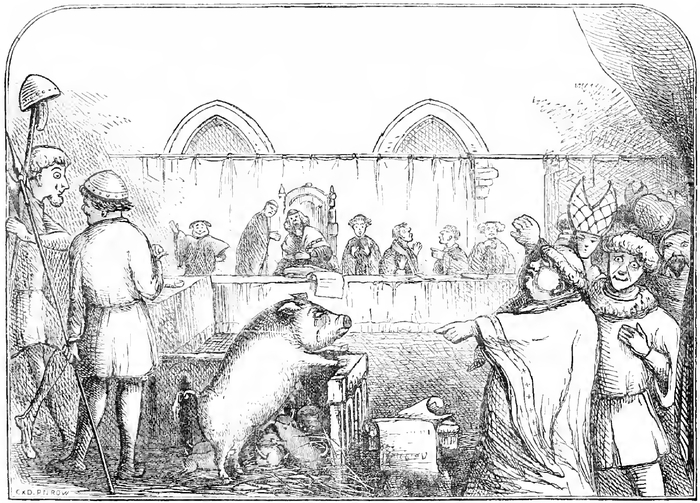

Приказ о начале суда над Жанной был подписан королем Англии Генрихом VI, что явно намекало о политической подоплеке этого дела. В своём письме английский король, а точнее регентский совет при нем (Генриху на то момент было 10 лет), приказал епископу Пьеру Кошону, назначенному председателем инквизиционного процесса, допрашивать и судить Жанну "согласно Богу, разуму, Божественному праву и святым канонам". С этого момента Орлеанская Дева потеряла статус военнопленной и стала подсудимой церковного трибунала, а значит, ее должны были перевести и в церковную тюрьму, дабы не дать "еретичке" возможность "проповедовать свою идейную заразу" среди уголовников. Это было непреложным требованием церковного судопроизводства, которое, впрочем, на Жанну так и не распространилось, ведь она осталась сидеть в королевской тюрьме, условия в которой были гораздо хуже, чем в церковных застенках, до самого окончания процесса. Стоит отметить, что Пьер Кошон был выбран в качестве судьи отнюдь не случайно. У него были личные причины ненавидеть Жанну д'Арк, так как войско Орлеанской Девы дважды заставляло епископа бежать из его владений, в результате чего он лишился всех своих земель и сбережений, после чего просто возненавидел "проклятую еретичку".

Так как англичане обвиняли Жанну в сношении с дьяволом, указывая на то, что голоса, которые она слышала, исходили от Черта, а не от Бога, инквизиция направила на родину девушки комиссию, призванную найти доказательства вины Жанны. Однако следователям так и не удалось собрать против нее ничего компрометирующего. Сохранилось свидетельство одного богатого руанского горожанина, Жана Моро, который утверждал, что был знаком с человеком, которому поручили вести следствие в Домреми - родной деревне Жанны: "Этот человек стал мне плакаться, что ему не выплатили денег, потому что собранную им информацию епископ Кошон счел негодной. И в самом деле, все то, что говорили в Домреми о Жанне, - заявил мне этот следователь, - я хотел бы слышать о своей собственной сестре! ".

Также Жанну проверили на девственность, ведь в те времена твердо верили, что любая колдунья должна была отдаться дьяволу во время своего первого участия в шабаше. Однако и тут инквизиторов ждало разочарование, ибо освидетельствовавшие девушку повитухи однозначно признали ее непорочной.

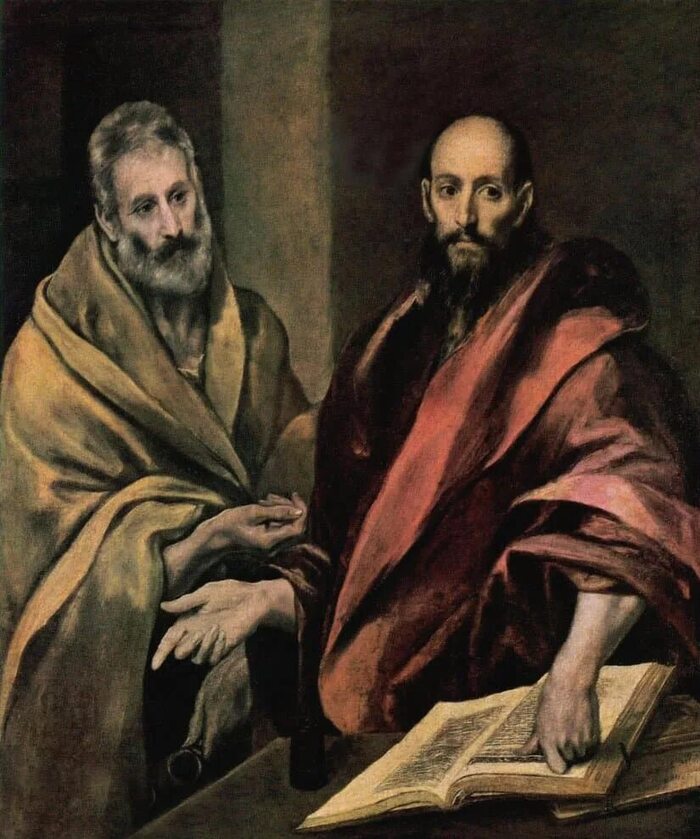

Первое открытое заседание суда на Жанной д’Арк состоялось 21 февраля 1431 года. На нем юной девушке пришлось в одиночку противостоять нескольким десяткам мужчин, среди которых были доктора богословия и канонического права, бакалавры и священнослужители разного чина. Вопреки традициям суда инквизиции адвоката Жанне не предоставили. В начале заседания епископ Кошон предложил подсудимой встать на колени и поклясться говорить правду и только правду. Жанна же в ответ на это заявила, что она не знает, о чем ее хотят спрашивать, и что, может быть, ее будут спрашивать о вещах, о которых она ничего не сможет сказать. Что же касается откровений, полученных ею от Господа Бога, то о них она не скажет ни слова, даже если ей за это захотят отрубить голову. После нескольких минут спора с Кошоном Жанна, стоя на коленях, поклялась давать показания лишь о том, что относится, по ее мнению, к существу дела. Всего во время первого допроса Жанна ответила на 9 вопросов, касающихся ее биографии (имя, место рождения и т.д.).

Также Кошон предложил подсудимой прочесть "Отче Наш", что было своего рода ловушкой, так как по инквизиционным правилам любая ошибка или даже случайная запинка во время чтения молитвы могла быть истолкована как признание в "ереси". Жанна с честью сумела выйти из сложного положения, предложив Кошону сделать это во время исповеди - как духовное лицо, епископ не мог ей отказать, и в то же время, по церковным же законам был бы вынужден хранить в тайне все услышанное им.

В завершение первого заседания Кошон запретил Жанне покидать без его разрешения тюремную камеру в замке, заметив, что попытка бегства будет рассматриваться как неоспоримое доказательство ереси. В ответ на это возмущенная Жанна заявила, что не принимает этого запрета, ибо "пытаться бежать - это право каждого узника", а значит, если ей удастся бежать, никто не сможет упрекнуть ее в нарушении клятвы, потому что она никому ее не давала. На этом утомленный Кошон объявил заседание закрытым.

В течение следующих двух недель состоялось еще пять публичных допросов, на которых Жанне задавали десятки каверзных вопросов, на которые она зачастую давала довольно ироничные ответы, чем с каждым днем все больше вызывала симпатию у участников заседаний. Расставляя перед подсудимой ловушки, инквизиторы спрашивали у нее - "Знает ли она через откровение свыше, что ее ждет вечное блаженство? Полагает ли, что уже не может больше совершить смертный грех? Считает ли себя достойной мученического венца? " На такие вопросы нельзя было дать ни положительного, ни отрицательного ответа. Если, например, объявить себя неспособной совершить смертный грех, то это значило бы впадание в грех гордыни, если же признать себя способной совершить смертный грех, то это соответствовало бы признанию себя орудием дьявола. Прекрасно понимаю хитрость своих оппонентов, Жанна осмотрительно отвечала: "Мне об этом ничего не известно, но я во всем надеюсь на Господа".

Чтобы запутать девушку, следователи часто и бессистемно задавали одни и те же вопросы. Обладая отличной памятью, девушка нередко поправляла их: "Я уже отвечала на это, справьтесь у секретаря". Когда же секретарям запрещали записывать ее ответы под предлогом, что это не относится к сути дела, она с укоризной отмечала: "Вы записываете только то, что против меня, и не желаете писать того, что говорит в мою пользу". А однажды, когда ей прочитали ее же показания, искаженные до неузнаваемости, она пригрозила инквизиторам - "Если вы позволите себе еще раз так ошибиться, я надеру вам уши". В конце концов, опасаясь, что смелость и искренность Жанны создаст вокруг нее ореол несправедливо обвиненной, Кошон распорядился проводить допросы в закрытом режиме.

Главным же предметом интереса следователей были голоса, которые слышала Жанна - "Когда подсудимая впервые услышала таинственный голос? Когда он говорил с ней в последний раз? Сопровождался ли он появлением света? Откуда этот свет исходил? Кто из святых явился ей первым? Как она узнала в нем архангела Михаила? Как она отличала святую Маргариту от святой Екатерины? Какие на них были одежды? Как они говорили – вместе или порознь? И на каком языке? " На одни вопросы Жанна отвечать отказывалась, так как ей "это было запрещено свыше", на другие же она отвечала с привычней ей издевкой. Так, на вопрос - "Был ли явившийся к ней архангел Михаил нагим? " - она ответила, что "не надо думать, что Господу не во что было его одеть". А на вопрос - "На каком языке говорили с ней святые? "- она ответила, что на прекраснейшем, и она их хорошо понимала.

В целом же, Жанна отвечала на вопросы следователей прямо и просто. "Да, она слышала голоса. Слышала так же явственно, как слышит сейчас голос следователя. Да, она видела святых. Видела так же ясно, как видит сейчас перед собой судей. Да, она не только видела и слышала своих святых, но и обнимала их. Это по их воле она оставила Домреми и пошла на войну. Да, она уверена, что именно ее избрал Господь для спасения Франции."

В общем-то, то на основании таких ответов сейчас человека закрыли бы в психбольнице, но в Средневековье дела обстояли несколько иначе. Католическая церковь никогда не отрицала возможности непосредственных контактов между человеком и Богом. Более того, на признании возможности таких контактов основывалось само представление о святых. Трудность заключалась только в том, как отличить "божественное откровение" от "дьявольского наваждения". Богословская наука оживленно дебатировала этот вопрос на протяжении нескольких столетий и, в конце концов, сумела прийти к выводу, что все дело заключается в личности "ясновидящего", в его поведении и, что особенно важно, в его целях. Если он, с точки зрения церкви, преисполнен христианского благочестия и ставит перед собой добродетельную цель, значит, он осенен "святым духом". Любые же отклонения от норм христианской морали указывали на дьявольский источник вдохновения. Именно поэтому судьям во что бы то ни стало нужно было обнаружить в поступках Жанны отклонения от норм христианской морали, ибо только обнаружив их, они получали право говорить о сатанинском источнике ее откровений.

Важнейшей уликой против Жанны был ее мужской костюм, ведь, как гласила древняя церковная заповедь: "Да не наденет жена мужское платье, а муж - женское; содеявший это повинен перед Господом". К вопросу об мужской одежде инквизиторы возвращались снова и снова - "Почему она носила мужское платье? Почему она до сих пор его носит? Требовали ли этого ее святые? Откажется ли она от него?" На что Жанна отвечала: "Да, она отказалась бы от мужского платья, если бы судьи отпустили ее на свободу. Нет, святые пока еще не велели ей менять одежду. "

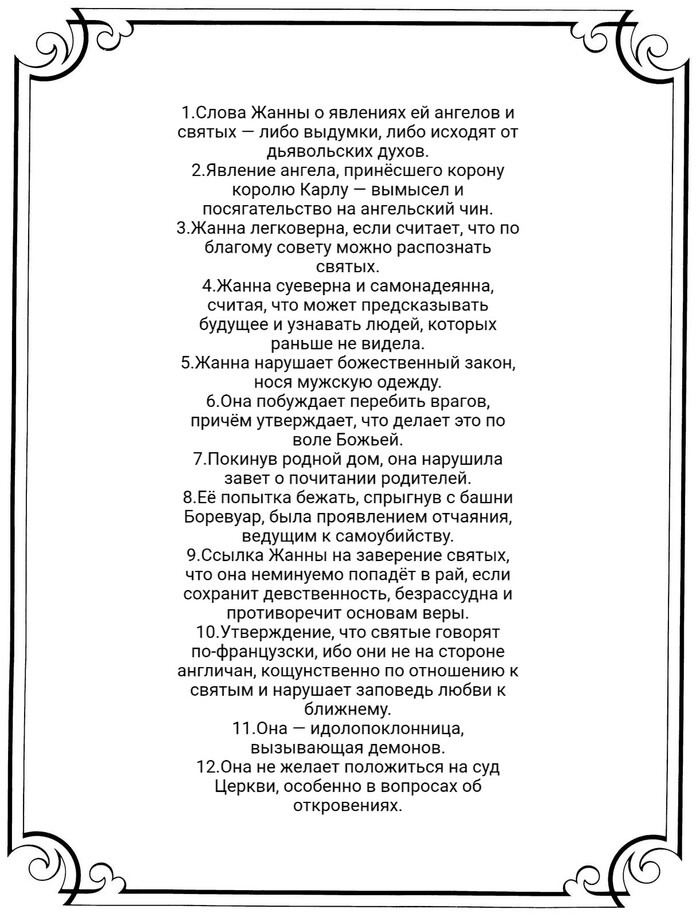

В конце концов, парижские эксперты-богословы, к которым обращался инквизиционный суд для экспертизы, ухватившись за факт признания подсудимой ношения мужской одежды, квалифицировали поведение Жанны как нарушение святых заповедей и канонических установлений и порекомендовали суду признать ее виновной в богохульстве.

Утром 15 марта в камеру Жанны вошёл следователь Жан де Ля Фонтен, который часто замещал на допросах епископа Кошона. Жанна ждала привычных вопросов о голосах и видениях, однако на этот раз вопрос оказался неожиданным: "Согласна ли ты передать свои слова и поступки на суд нашей святой матери церкви? " Жанна, не поняв, что от нее хотят, попросила уточнить, о каких поступках идет речь. - "О любых. Обо всех вообще, — сказали ей. - Желаешь ли ты подчиниться воинствующей церкви? " Подсудимая не знала, что такое "воинствующая церковь", а поэтому ей объяснили, что есть церковь торжествующая, а есть церковь воинствующая. Первая - небесная, вторая - земная, во главе с римским папой. Воинствующая она потому, что борется за спасение человеческих душ. Немного подумав, Жанна сказала, - "Я не могу вам сейчас ничего ответить. " Следователь не настаивал на немедленном ответе и перешел к другим предметам.

Так была расставлена ловушка, в которую судьи рассчитывали завлечь Жанну. Их расчет строился на том, что она была глубоко убеждена в божественном характере своей миссии. Вопрос о подчинении воинствующей церкви был поставлен так, что девушка, считавшая себя избранницей Бога, увидела в этом требовании посягательство на свое избранничество. И когда на следующем допросе 17 марта у нее вновь спросили, желает ли она передать все свои слова и поступки суду воинствующей церкви, Жанна ответила, что она пришла к королю Франции от Бога. Она сказала, что действовала по его повелению, и на суд этой церкви она передает все свои добрые дела, прошлые и будущие. Что же касается подчинения церкви земной, то тут она ничего не может сказать.

Ничего большего судьям и не требовалось. В их глазах подсудимая отказалась признать над собой власть земной церкви, что было неопровержимым доказательством ереси. В тот же день допросы были прекращены, а вскоре после этого парижским доктором теологии Николя Миди был составлен обвинительный приговор. Он состоял из двенадцати статей, каждая из которых представляла собой подборку модифицированных показаний Жанны. Так, например, в восьмой статье, в которой ее обвиняли в попытке самоубийства и в которой шла речь о ее прыжке с башни Боревуар, воспроизводились слова Жанны о том, что она предпочитает смерть английскому плену, но опускалось то место из ее показаний, где она говорила, что, бросившись с высокой башни, она думала не о смерти, а о побеге. В таком же духе были обработаны и другие ее показания.

Процесс вступил в заключительную стадию. Теперь перед судьями встала новая задача: заставить Жанну отречься от своих грехов. Причем сделать это Жанна должна была публично, что, по замыслу организаторов процесса, окончательно развенчало бы Деву в глазах ее религиозных поклонников, а поэтому серьёзная болезнь Жанны, постигшая ее 16 апреля, сильно встревожила инквизиторов. Когда прокурор д’Этиве сообщил английскому наместнику о том, что "подлая девка, должно быть, какой-нибудь дряни наелась", он распорядился немедленно позаботиться о больной как следует, так как король "ни за что на свете не хотел бы, чтобы она умерла естественной смертью". В результате хорошего ухода, к великой радости своих мучителей, Жанна выздоровела.

Подсудимую вновь начали призывать покается в своих грехах, однако она вновь отвергла все выдвинутые против нее обвинения. Раздраженный Кошон 12 мая поставил на совете инквизиции вопрос о том, не применить ли к подсудимой пытку. К счастью для Жанны, десять советников высказались против этого, мотивируя это тем, что "не следует давать повода для клеветы на безупречно проведенный процесс".

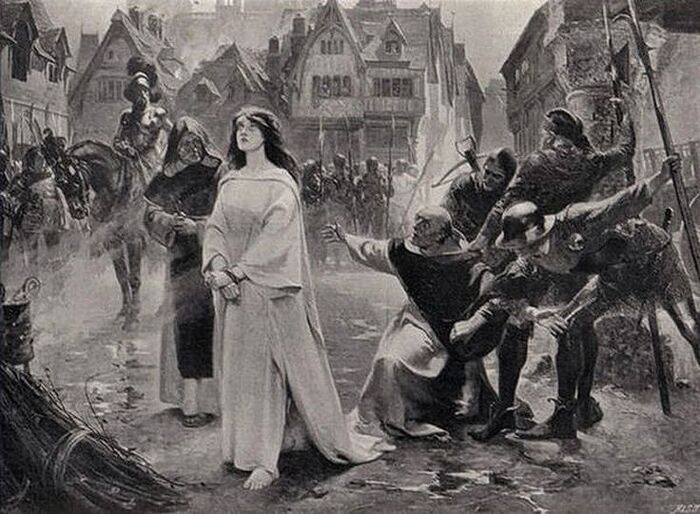

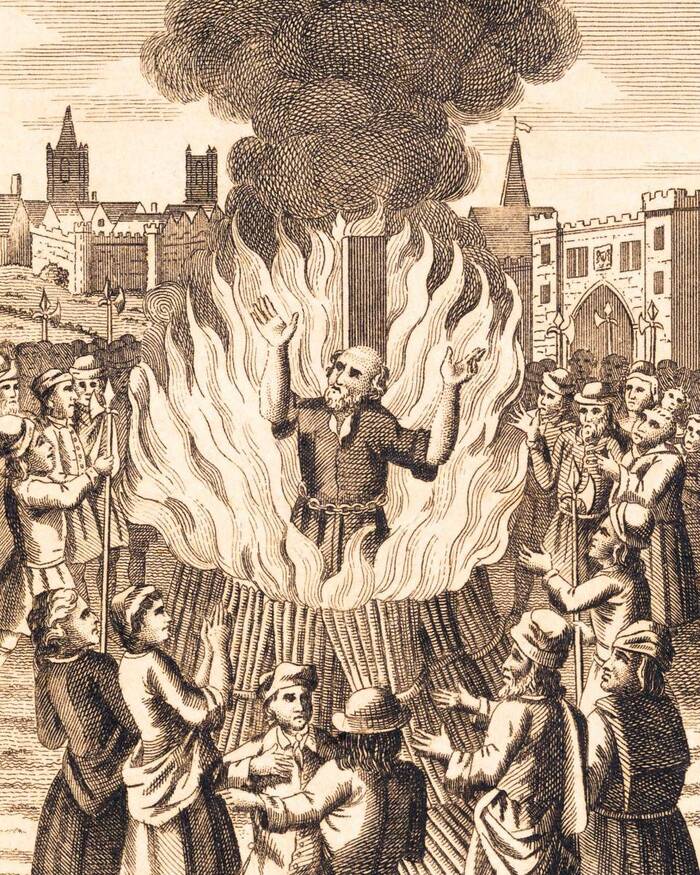

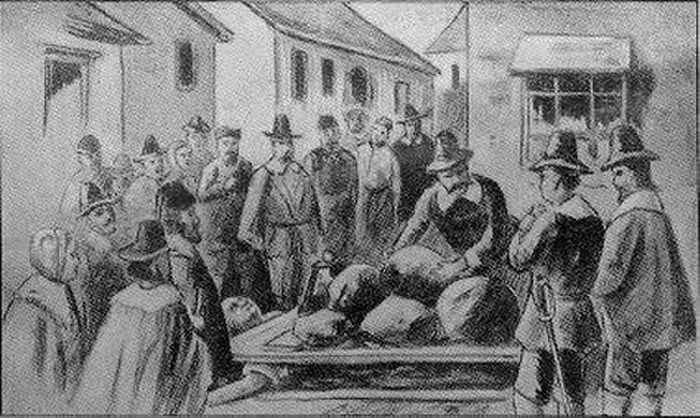

Рано утром 24 мая Жанну д'Арк привезли на кладбище аббатства Сент-Уэн, на котором соорудили два помоста. На большом помосте разместились судьи и именитые гости, приглашенные поприсутствовать на церемонии оглашения приговора, а на малый поднялась сама Жанна. Огромная толпа горожан заполнила пространство между двумя помостами, а поодаль стояла телега палача, уже готовая отвезти осужденную к месту казни. Епископ Кошон огласил приговор, который признал обвиняемую виновной в ереси и утвердил ее передачу в руки светской власти, которую просил обойтись с Жанной снисходительно и "без повреждения членов". В те времена эта формулировка означала казнь на костре.

Кошон читал медленно и громко. Он словно ждал чего-то, и это "что-то" вскоре произошло. Прервав епископа на полуслове, Жанна закричала, что она согласна подчиниться во всем воле святой церкви, что если священники утверждают, что ее видения и откровения являются ложными, то она не желает больше защищать их. Другими словами, Жанна произнесла слова покаяния, и ожидавший ее смертный приговор тут же заменили другим, который судьи заготовили заранее, рассчитывая на то, что обвиняемая отречется. В новом приговоре говорилось, что суд учел чистосердечное раскаяние подсудимой и снял с нее оковы церковного отлучения. Но так как подсудимая тяжко согрешила против Бога и святой церкви, ее осуждали "окончательно и бесповоротно на вечное заключение, на хлеб горести и воду отчаяния, дабы там, оценив милосердие и умеренность судей, она оплакивала бы содеянное и не могла бы вновь совершить то, в чем ныне раскаялась".

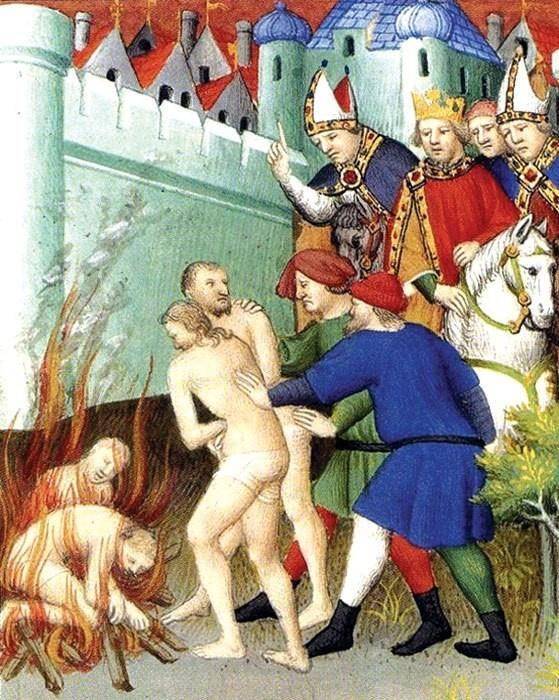

Вырвав у Жанны слова покаяния, организаторы процесса вовсе не полагали дело законченным. Оно было сделано лишь наполовину, ибо за отречением Жанны должна была последовать ее казнь. Святая инквизиция располагала для этого проверенным средством, нужно было лишь доказать, что после отречения Жанна совершила "рецидив ереси", ведь по закону человек, повторно впавший в ересь, подлежал немедленной казни. А в том, что Жанна, приговоренная к пожизненному тюремному заключению, рано или поздно совершит нечто такое, что можно будет расценить как вторичную ересь, никто не сомневался. Долго ждать не пришлось. Уже 27 мая было объявлено, что осужденная вновь надела мужской костюм. На вопрос Кошона, зачем она сделала это, Жанна ответила, что "сделала это по своей воле, так как, находясь среди мужчин, приличнее носить мужской костюм, нежели женское платье. " Вечером того же дня был созван трибунал инквизиции, которой признал Жанну вторично впавшей в ересь.

Позднее, во время процесса реабилитации Жанны д'Арк, некоторые свидетели, допрошенные следственной комиссией, выдвинули версию, согласно которой английские стражники насильно заставили Жанну надеть мужской костюм. Особенно подробно рассказал об этом судебный исполнитель Жан Массьё: "Вот, что случилось в воскресенье, 27 мая: "Утром Жанна сказала своим стражникам-англичанам: „Освободите меня от цепи, и я встану“ (на ночь ее опоясывали цепью, которая запиралась на ключ). Тогда один из англичан забрал женское платье, которым она прикрывалась, вынул из мешка мужской костюм, бросил его на кровать со словами „Вставай! “, а женское платье сунул в мешок. Жанна прикрылась мужским костюмом, который ей дали. Она говорила: „Господа, вы же знаете, что мне это запрещено. Я ни за что его не надену“. Но они не желали давать ей другую одежду, хотя спор этот длился до полудня. Под конец Жанна была вынуждена надеть мужской костюм и выйти, чтобы справить естественную нужду. А потом, когда она вернулась, ей не дали женское платье, несмотря на ее просьбы и мольбы... Все это Жанна мне поведала во вторник после Троицы в первой половине дня. Прокурор вышел, чтобы проводить господина Уорвика, и я остался с ней наедине. Тотчас же я спросил у Жанны, почему она вновь надела мужской костюм, и она ответила мне рассказом, который я вам передал".

Другие участники процесса выдвинули версию, что Жанна надела мужской костюм, чтобы защититься от стражников, пытавшихся ее изнасиловать. Как бы то ни было, Жанна снова надела мужской костюм, а это было свидетельством рецидива ереси. 29 мая трибунал инквизиции принял решение о ее выдаче светским властям. 30 мая 1431 года окончательный приговор Жанны д’Арк об отлучении от церкви как вероотступницы и еретички и предании светскому правосудию был оглашен на площади Старого Рынка в Руане. В тот же день последовала ее казнь. Жана д'Арк была сожжена на костре, а ее пепел рассеян над Сеной.

Уже после окончания Столетней войны Карл VII организовал расследование процесса над Жанной, которое пришло к выводу о том, что в ходе суда допускались грубейшие нарушения закона. Был организован новый процесс, и 7 июля 1456 года судьи зачитали вердикт, который гласил, что каждый пункт обвинения против Жанны опровергается показаниями свидетелей. Первый процесс был объявлен недействительным, а доброе имя Жанны было восстановлено. В 1909 папа Пий X провозгласил Жанну блаженной, а 16 мая 1920 года папа Бенедикт XV причислил Орлеанскую Деву к лику святых.

В следующей части этого цикла речь пойдёт об еще одном инквизиционном процессе, состоявшимся в 1440 году. На нем в качестве обвиняемого предстал один из ближайших сподвижников Жанны д’Арк барон Жиль де Ре, который впоследствии послужил прототипом для фольклорного персонажа из сказки Шарля Пьеро "Синяя Борода".