Представьте себе ощущения археологов, раскопавших ТАКОЕ

Эта великолепная римская мозаика изображает девять муз. В центральном круге – Каллиопа, муза эпической поэзии. Музы, согласно греческой мифологии, управляли искусством и науками, вдохновляя художников и мыслителей.

Мозаичный пол вместе с рядом других изысканных мозаик и настенных росписей археологи нашли при раскопках здания в древнем городе Зеугма на юго-востоке Турции. Находка сделана в 2007 году.

В честь такой красоты найденное строение так и назвали – «Дом муз». Построенная в конце I века, вилла была расширена и переделана на рубеже II и III веков. Зеугма была тогда одним из важнейших городов на восточной границе Римской империи.

Увы, здание было разрушено сасанидами, которые разграбили город в 252 году, но впечатляющие мозаичные полы виллы отлично сохранились под слоем щебня.

Несколько лет назад в «Доме муз» открыли музей, один из крупнейших музеев мозаики в мире. В нем представлено около 1700 квадратных метров мозаик, многие из которых буквально спасены.

Дело в том, что после сооружения плотины на Евфрате часть древнего города была затоплена. Под водой оказались десятки зданий, и археологические раскопки едва коснулись того, что осталось.

Кстати, в российских соцсетях можно найти множество постов о том, что надписи на мозаике сделаны кириллицей!!!! Задолго до Кирилла и Мефодия!!!!! Смотрите, вот буква Ф, вот буква П, в латыни таких не было!!! Учёные скрывают, что древние римляне были славянами…

Дорогие срыватели покровов, познакомьтесь: греческий алфавит (на основе которого была создана кириллица). На востоке Римской империи греческий использовали со времён завоевания этих территорий Александром Македонским.

Древняя одежда и обувь : что это было, и что появилось раньше?

Есть несколько гипотез о том, как появились одежда и обувь как явление.

⚫ Начать стоит с того, что люди как таксон стали почти безволосыми примерно на этапе эректусов, 1,6 -1,5 млн. лет назад.

Тогдашние хомо прошли ряд мутаций, позволяющих им избавится от шерсти и толстой шкуры.

Шерсть защищает от ультрафиолета, согревает, уберегает от осадков, от насекомых, позволяет легче переносить удары и падения, преодолевать острые камни, сучья и колючки.

Но при наличии шерсти шкура животного имеет большую толщину, и она устроена иначе, чем наша кожа.

Поэтому изменения морфологии были процессом, связанным с целым рядом особенностей в образе жизни эректусов. То есть, они стали жить сильно иначе, чем другие виды хомо, и это отразилось на их внешности и устройстве тела — оволосение стало зонированным, и очень важным изменением стало наличие шевелюры на голове.

* Есть публикации о том, что на самом деле у обезьян и людей до сих пор одинаковое количество волосков / волосяных луковиц на теле, просто у людей они реденькие и тонкие.

Но сами понятия "редкие и тонкие" — уже' показывают прямую разницу.

Поэтому некорректно сравнивать именно количество волос, важнее то, что шкура человекообразных и кожа человека имеют ряд важных морфологических отличий.

Изменения образа жизни развитых хомо, их расселение из Африки, и многочисленные скрещивания между разными ранними популяциями, живущими в разнообразных природных зонах — приводит к следующим явлениям :

• кожа становится более тонкой, и теряет шерсть, но при этом получает механизмы защиты от ультрафиолета и бóльшую чувствительность;

• поэтому эректусы уже могли бы создавать себе и более защищенные укрытия-хижины, и изготавливать простую одежду, обувь, сумки и ремни, возможно и какие-то покрытия на голову (своего рода, примитивные "панамки").

Но скорее всего никто и ничто не мешало предкам людей иметь и то, и другое в любой период их истории.

Вряд ли наши первопредки задумывались бы о том, что именно сперва им "изобрести", потому что в Природе живые существа просто что-то делают и используют, и всё.

Если учесть, что первые люди сразу стали исследовать мир вокруг себя, и искать место для жизни, а значит — много ходить по любым природным зонам, то ноги у них уставали, а иногда и травмировались.

Поэтому приспобления для защиты ступней могли появиться рано, около 2 млн. лет назад.

При этом мы не знаем никаких находок одежды, обуви и иных приспособлений для защиты тела такого периода, поскольку они были органическими и не сохранились.

Как реконструировать наличие одежды?

Известные находки следов одежды относятся к периоду неандертальцев и сапиенсов. "Следами" можно назвать и изучение эволюции паразитов, таких, как вши, особенно платяные, которые появились от 107 до 80-70 тыс. лет назад.

Их исследование показывает именно формирование отдельного подвида, а это значит, что он формируется раньше, чем закрепляется его морфология.

Только с этого периода можно точно говорить о наличии одежды у неандертальцев, денисовцев и сапиенсов. Но, опять таки, никаких следов такой одежды пока не обнаружено.

Хотя наука не стоит на месте, и может быть, какими-то способами будет возможно найти эти следы в почве при раскопках захоронений.

Об их обуви в эту эпоху тоже неизвестно ничего, и нет прямых подтверждений её наличия и видов.

При этом ученые могут умозрительно реконструировать природные условия для тех или иных находок костей.

Например, нашли останки какого-либо хомо в определенном геологическом слое. Ученые, по разным другим находкам могут представить себе экосистему той эпохи, средние температуры, количество осадков, животный и растительный мир.

Исходя из этого исследователи строят предположения о том, могли ли обитающие там хомо строить себе защиту от холода или жары, от осадков и ветров, могли ли иметь одежду для детей и самих себя.

Кто первым из хомо создавал настоящую одежду ?

Скорее всего неандертальцы и денисовцы.

Именно они сформировались в Южной и Средней Европейской зонах, где присутствует сезонная цикличность, есть теплое и холодное время года, а с Севера дуют ледяные ветры.

Пришедшие позднее сапиенсы могли видеть их одежду, обувь, принципы постройки и укрепления защищённых жилищ.

Но при этом сапиенсы могли иметь больше аксессуаров, таких как сумки-торбы, портупеи из кожи и волокон, корзины и циновки, и что-то еще, в том числе колчаны для оружия и прочные сумки для инструментов.

Орудия неандертальцев и денисовцев были намного проще, чем у сапиенсов, поэтому наши древние предки могли хранить самые лучшие орудия и оружие, потому что при освоении новых пространств они не могли сразу изготовить всё нужное.

⚫ Как всё начиналось.

Бытует мнение, что первобытные люди шастали голенькими, потому что тепло, светло, а там, где мухи кусают — они постоянно не шастали.

В руке каждого обязательно должна быть палка-копалка, камень или дубина, и это только в левой. Правую он героически поднимал вверх, или сжимал в кулак. Очевидно, чтобы художники быстренько зарисовали красивого такого, особенно в повороте три четверти, и в шкуре.

⚫ Шкура.

Шкуры как одежда — занятие хлопотное, потому что её надо правильно выделывать.

Выделка шкуры требует : навыков и знаний как это слелать, времени и всяких ингредиентов и приспособлений.

Потому что невыделанная шкура — загнивает, воняет и лезет шерстью.

Когда же начали выделывать шкуры?

Наверняка тогда, когда потребность укрываться от холода и непогоды, особенно для потомства, стала необходимостью.

И, скорее всего, это было в Европе.

Предки людей вышли из Африки, расселяясь всё дальше в Европу и Азию.

Это происходит примерно чуть позже 2 млн. лет назад, в период существования человека прямоходящего, хомо эректусов.

Именно этот вид стал уходить из Африканской прародины, и при этом группы должна были иметь всё необходимое для выживания и размножения.

Расселение занимало тысячи лет, за время которых популяции эректусов проходили самые разные природные зоны, хотя они выбирали, разумеется, наиболее благоприятные. Тем не менее, укрываться от непогоды Северного полушария им как-то было нужно, и при переходах преодолевать каменистые и песчаные зоны.

Поэтому защита ног действительно могла быть.

При пеших или водных путешествиях нужно было где-то хранить какие-то орудия, веревки, иные предметы, переносить на себе детей.

Это значит, первобытные люди уже имели навыки для создания защиты тела, и предметы для переноски необходимого, например, сумки и корзины, возможно, и шкуры.

Переноска на себе, например, детей и тяжелых орудий, уже' сильнее напрягала ноги. Это значит, что им нужна хоть минимальная защита.

То есть обретение умений по выделке шкур, плетению веревок и корзин, и изготовлению сосудов для воды были уже у очень ранних предков — эректусов, начав расселение примерно полтора миллиона лет назад.

Эректусы освоили всю, доступную им тогда, Евразию, пережив несколько оледенений и потеплений, периоды вулканической активности при дрейфе Индостанской плиты, и изменения в развитии животных.

Они имели орудия и навыки сооружения плотов и лодок, и, соответственно, могли иметь и всё необходимое, чтобы не мерзнуть и пережить дождливый период.

Из чего и как любые древние виды людей могли бы делать защиту стоп?

Одежда и обувь тогда ещё не изготавливались массово , поэтому в дело шли те же шкуры, и иногда и стебли растений.

Например, что-то типа плетеных шлепанцев с привязываемой к стопе подошвой, или что-то вроде лаптей — вполне могли быть.

Может быть были и какие-то кожаные тапки.

Это позволяло беречь ноги беременных, детей, которых невозможно вечно носить на себе, а ножки у них намного мягче.

Древние стопы первобытных людей почти не имели современных проблем : огрубелой кожи, мозолей, врастающих ногтей, практически не было столько плоскостопия.

Это потому, что они передвигались по естественным поверхностям, часто ходили по сырым местам и бывали в воде — кожа стоп была плотной, но гибкой, и ороговевший слой просто снимался при ходьбе естественным путем.

Размеры ноги были те же самые, в зависимости от роста и телосложения.

Итак, какие-то покрытия для ног из травы, лиан, луба и кож — скорее всего, у предковых форм людей и у поздних ветвей хомо, могли быть.

Это были плетеные подошвы или простые кожаные тапки, различные лапти.

Они предназначались для комфортных переходов, для защиты ног у детей и матерей, прежде всего.

Шкуры для многих целей как стали использовать примерно полтора миллиона лет назад, так они и остаются в употреблении до сих пор.

⚫ Лубочные формы одежды и иных изделий.

Луб это часть коры деревьев, его используют для плетения из полосок, или делая тонкие нити. Это позволяет получать веревки, или нитки для полотна. Между ними можно вылетать шерсть или птичий пух.

Из измельченного луба до сих пор делают плотную натуральную бумагу, тонкие веревки и канаты в Японии, Корее и Китае, и иных Азиатских странах.

При переходе к неолиту люди уже чаще оставались в какой-либо местности, осваивая её ресурсы и преобразуя природу под себя. До этого они просто выбирали всё вкусное и полезное на местности, а зачем искали другое место, и такой образ жизни приводил к тому, что такая опустошенная местность восстанавливалась несколько месяцев или даже лет. Поэтому охотникам-собирателям нужны были огромные природные пространства, где они могли бы брать всё, что им захочется.

При новой форме ведения хозяйства они могли огораживать какие-то водоемы, чтобы ограничить уход рыбы, или уберечь её от водных хищников-конкурентов.

Могли впервые высаживать вкусные им растения, от тыквенных и злаковых до фруктовых кустов и деревьев.

При раскопках находили различные органические остатки, и ученые выяснили, что на Ближнем Востоке первобытные охотники-собиратели начали именно искусственно рассаживать полезные растения.

Это видно по тому, что в слоях почвы до остатков фруктовых деревьев или не было никаких следов иных деревьев, или там росли какие-то другие деревья, и в поздних слоях их нет.

И впервые они стали делать одежду из луба.

Для этого необходимо снять кору с молодых деревьев или больших кустарников.

Верхняя часть коры снимается, остается часть над древесиной. Её можно расчесать или вручную разделить на нити.

Надо отметить, что такое полотно сильно напоминает современную грубую мешковину, оно тяжелое, плохо сгибается. У славян такая ткань называется "дерюга, деруга, дерюжка", от слова "драть", раздирать что-либо на полоски и вязать или плести из них.

Плели они, да и другие народы, из луба и различные формы лаптей и подобной обуви.

Луб был долгое время доступен на территории Благодатного Полумесяца, где и начался переход к неолита.

Но с развитием оседлости и возрастанием эксплуатации природных ресурсов растительность постепенно была сведена под корень, и древние леса исчезли (21:06), сюда же добавилось изменение климата.

Это повлияло на все экологические системы Ближнего Востока.

Древесину использовали не только для получения луба, разумеется, а вообще широко применяли в хозяйстве, что естественно при оседлом образе жизни.

Таким образом лубяные изделия были одними из первых изделий для одежды и обуви, получаемых с помощью кропотливого ручного труда.

Луб до сих пор используются на разных континетах, поскольку доступен и пригоден для получения легких натуральных изделий.

Ткани изо льна, хлопка, конопли и крапивы.

После деградации экосистем первых протоцивилизаций неолита на Ближнем Востоке, и обезлесивания региона, взгляд людей обратился на доступные волокнистые растения.

Это : лён, конопля, крапива (в более северных регионах), ковыль, особенно эспарто, из которого до сих пор делают обувь эспадрильи, и иные подобные растения, а чуть позднее и хлопок.

Безусловным лидером в возделывании является лён.

Это достаточно древнее культурное растение, которое выращивают по всей Евразии уже много тысяч лет. Все виды льна неприхотливы и требуют минимум усилий по выращиванию, сбору и обработке.

Льняные ткани разной толщины и плотности, веревки, мешковина, домашний текстиль, кухонный и постельный — ценились издревле и повсеместно.

Одной из самых древних находок являются цветные (окрашенные) нити из пещеры Дзудзуана в совр. Грузии, где люди жили от 40 до 30 тыс лет тому назад.

Это значит, что лён точно уже был известен с этого периода, а возможно, и ранее.

Самые тонкие и красивые ткани делалались и до сих пор создаются в Северной Африке и на Ближнем Востоке, также отменное качество имеет европейский текстиль.

Изо льна делали не только ткани и мешковину, но и плотные доспехи : этруски, древние греки (н.:, войска Александра Македонского), и иные — ценили одежду и доспехи из льна за удобство, легкость и хорошие защитные свойства — на солнцепеке не жарко, легко стирать, легко изготовить, стоит дешево.

Таким образом, в эпоху неолита начинается массовое производство одежды и обуви из волокнистых растений.

До этого — люди просто выбирали в природе то, что им подходило, изготовление было по необходимости.

⚫ Шерсть

Выделка шерсти началась достаточно рано.

Скорее всего, её начали собирать в умеренных широтах Евразии, когда после весенней линьки на ветвях деревьев и кустов оставались клоки шерсти самых разнообразных животных.

До сих пор по весне их можно видеть в наших лесах, а в древности, когда живности было в разы больше — и подавно.

Сейчас некоторые любители поделок из шерсти ходят по лесам весной, чтобы набрать этих диких клочков волокон.

Из дикой шерсти невозможно получить качественную нить, вязание и плетение будет достаточно грубым и колючим, потому что шерсть должна быть тонкой и мягкой, её нужно вычесывать с помощью специальных частых гребней, которых еще не было в палеолите.

Настоящая выделка шерсти прирученных коз и овец, а в Южной Америке и лам — начинается в неолите.

Довольно быстро люди научились выделывать самые разные виды тканей и вязанного полотна, с окраской и узорами.

Шерсть навсегда является востребованной в горах на всех широтах, и в умеренных и холодных зонах планеты.

Навыки производства шерсти отсутствуют только у некоторых островитян Тихого океана и автралийцев, индейцев Амазонии, и изолированных экваториальных племенах Африки, потому что у них не было одомашненных коз и овец; а в Евразии, в развитых цивилизациях Южной Америке и северной Африке это производство шерсти существовало с периода среднего и позднего неолита.

Из шерсти делали верхнюю одежду, в основном накидки, пояса, что-то типа жилетов, шапки и капюшоны, носки.

Также, шерсть валяли, делая достаточно большие куски полотна.

В период неолита еще не существовало специальных тонкорунных пород для получения лучшей шерсти, это произойдет уже в исторический период, когда появятся специализированные популяции и породы мелких копытных животных в разных регионах.

Судьба амазонок, загробное вино римлян, самый древний кратер, зверская чесотка | Новости науки

Судьба амазонок, загробное вино римлян, самый древний кратер, зверская чесотка | Новости науки

https://oper.ru/news/read.php?t=1051626833

00:00 Начало

00:38 Возвращение с обратной стороны Луны

03:22 Заразная зверская чесотка

06:15 Древнеримское вино из некрополя

08:45 Перспективы IT на производстве

13:20 Культ вуду и королевская стройка

17:40 Судьба реальных амазонок

Аудиоверсия:

https://oper.ru/video/getaudio/nauka_voodoo.mp3

Эти каменные иглы - древнейшие в мире, им около 9000 лет

В 2020 году археологи, проводившие раскопки в западном Тибете, рядом с озером Сиада, обнаружили шесть необычных каменных артефактов.

Это маленькие, около 3 см в длину, вытянутые предметы с заостренным кончиком с одной стороны и отверстием с другой. Авторы находки полагают, что обнаружили древнейшие в мире каменные швейные иглы. Установленный возраст находок - от 8500 до 9000 лет.

Новое открытие кардинально меняет представления ученых об истории игл. Считается, что появление этих замечательных инструментов позволило древним людям создавать более прочную одежду и укрытия, а значит, более комфортно чувствовать себя в холодном климате. Археологи находили и гораздо более древние иглы, но сделанные из кости. Например, костяной иголке из Денисовой пещеры может быть несколько десятков тысяч лет. Древнейшей каменной иглой до этого считалась находка в китайской провинции Хэнань, и ей всего 2700 лет.

Материал, из которого изготовлены новые находки - тальк, актинолит, серпентин и тремолит. В углублениях на игле №6 видны следы красного пигмента, который исследователи определили как охру. По мнению специалистов, это означает, что игла могла использоваться в каких-то ритуалах.

Полностью сохранились лишь два из шести изделий. Самую длинную иглу, №1, тщательно изучили, стараясь выяснить, каким способом её изготовили. Археологи даже попробовали воспроизвести подобную иглу путём шлифовки и сверления заготовки, с помощью каменных орудий. Процесс оказался достаточно трудоёмким – изготовить такую вещь из камня гораздо сложнее, чем из мягкой кости. Зато каменная иголка годится для прокалывания более прочных материалов. С её помощью могли, например, сшивать шкуры, используемые для сооружения навесов.

Однако не все эксперты согласны, что предметы, обнаруженные у озера Сиада, это именно швейные иглы. По мнению некоторых специалистов, найденные иглы слишком тупые для шитья, и могли играть роль личных украшений. По мнению других, изделия могли использоваться для изготовления рыболовных сетей, поскольку их нашли возле водоёма.

А вы как считаете, что делали с помощью этих штук?

Любите археологию? Поддержите наш проект тут, на Пикабу, любым донатом. И обязательно пишите в комментариях, какие темы вам наиболее интересны.

«Мой день продолжался 36 часов»: интервью с Львом Клейном

Пять лет назад не стало одного из самых знаменитых археологов нашей страны, культурного антрополога и историка Льва Клейна. В студенческие годы он выступал против господствовавшего в то время "нового учения о языке", со времени обучения в аспирантуре — против антинорманизма, доминировавшего во взглядах советских археологов на вопрос происхождения Киевской Руси. Незадолго до смерти Лев Самуилович дал интервью нашему корреспонденту. Беседа получилась честной и интересной — и сегодня мы её решили опубликовать здесь, на Пикабу.

- Лев Самуилович, добрый день! Вы очень дороги нам и нашим читателям, и мы бы хотели побольше узнать о вашей карьере и жизни. Скажите, пожалуйста, кто вас вдохновлял на занятие наукой? Может быть, профессора, у которых вы учились, или знаменитые археологи, с которыми вам довелось встретиться?

- О моей жизни написано порядочно, так что узнать можно из литературы. Есть ругательная книга (D. Фомин «Голый конунг»), есть хвалебная (St. Leach «A Russian perspective of theoretical archaeology. The life and work of Leo S. Klejn»). Есть мои мемуары «Трудно быть Клейном», вышедшие двумя изданиями (питерским и донецким) – это сведения из первых рук.

Профессора, у которых я учился – прославленный В. Я. Пропп, знаменитый М. И. Артамонов, да и другие, которых я слушал, будучи студентом (Б. Б. Пиотровский, А. П. Окладников, М. П. Грязнов и др.), конечно, формировали мою стезю в науке, но сказать, что именно они и только они вдохновляли меня, не могу. Скорее меня вдохновляли проблемы, стоявшие перед наукой, и перспективы их решения. А в понимании и реализации этих проблем сказывалась и деятельность этих учителей и, может быть, ещё больше образы из истории науки, нашей и мировой, история науки – Монтелиус, Софус Мюллер, Чайлд, Шлиман, Городцов… В том числе и образы неоднозначные – Косинна, Рыбаков. Конечно, очень вдохновляла атмосфера большой науки в Ленинграде – Петербурге, дискуссии, успехи друзей и учеников.

- Вы занимались наукой при советской власти. Расскажите, пожалуйста, каково было работать археологом в СССР? Что изменилось с тех пор?

- Как и многие другие науки, имеющие дело с социокультурной сферой, археология испытывала тяжкий гнёт догматической идеологии. Она была отрезана от мировой науки, работала в изоляции. Многое было запретно – скажем, миграции. Нечто иное было обязательно – матриархат, примат материального над духовным и т. п. Нужно было признавать догмы столетней давности, давно опровергнутые мировой наукой. Работать приходилось в этих пределах – между запретами и обязательными положениями. Контакты с иностранными коллегами были тоже под запретом.

С другой стороны, для московских и ленинградских археологов были открыты материалы ряда периферийных областей тогдашнего СССР, книги были дешевы, некоторые раскопки государство щедро финансировало.

Сейчас догматическое воздействие советского марксизма снято, контакт с мировой наукой восстановлен, археологов не загоняют в концлагеря за их научные взгляды, работать можно гораздо более свободно. Но восстановление тоталитаризма возможно, силы жаждущие этого значительны, полного ощущения светлых перспектив нет. В новой ситуации многое изменилось к худшему. Я уж не говорю о том, что для москвичей и петербуржцев закрылся широкий доступ к древностям Украины и Закавказья. Нарушены связи между наукой России и её бывших периферий – Украины, Закавказья, Средней Азии. Даже книгообмен центров с областями самой России – Сибирью, например, - сломан. Финансирование археологии вообще у нас резко упало, а поездки за рубеж для учёных стали свободнее, но экономически если не труднее, то и не легче.

- Если бы удалось изобрести машину времени, и вы снова стали подростком… Вы бы опять пошли в археологию или выбрали что-то иное?

- Не знаю. Ведь выбор определяется способностями, склонностями и возможностями, а последние от меня не зависят, это дело случайности (по крайней мере, мой выбор определялся так). Я первоначально поступал на филологию, интересовался фольклористикой. Потому и стремился к Проппу. Археологией занялся, исходя из интереса к происхождению фольклорных мотивов, а когда мне был отрезан путь на филфак, по совету Проппа подался на истфак, на археологию, и долго занимался на двух факультетах одновременно. Археология перевесила в конце, по сложившимся обстоятельствам. Но, как Вы знаете, всю жизнь делал длинные экскурсы в филологию, антропологию и историю.

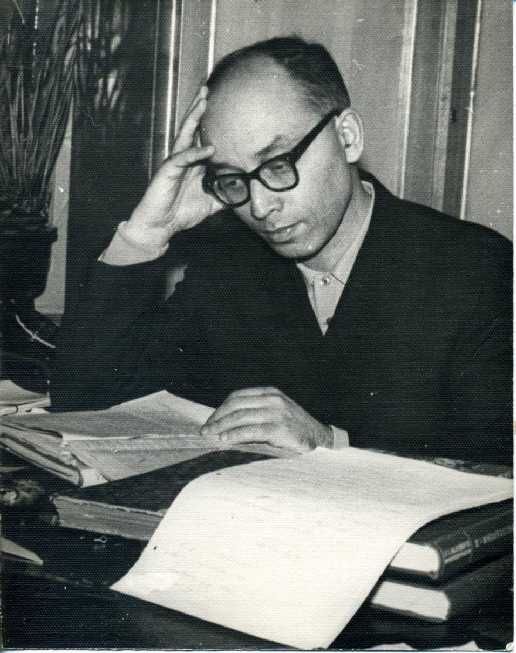

Клейн во время доклада в Институте археологии Академии наук СССР, 1950 год. Фото из личного архива Льва Клейна

- Как вы организуете свой день? Наверное, большая часть уходит на написание новых статей и книг?

- Организация дня у меня была разной в разные периоды жизни. Когда я работал в Университете, естественно, всё подстраивалось под расписание занятий. Ведь лекционная нагрузка у советских преподавателей была чрезвычайно велика. Когда я был аспирантом, я сделал себе свое деление времени на дни. Мой день продолжался 36 часов: 24 часа сплошного сидения над литературой, 10 часов сон, 2 на всё остальное. Очень было продуктивно, хотя, наверное, и разрушительно для здоровья. Когда оставил преподавание – тоже свободное расписание, но уже с нормальным днем. В 7 встаю, в 10 -11 ложусь.

Сказать, что всё время уходит на написание книг и статей, не могу. Я как раз пишу очень мало и скупо. Большую часть времени, отводимого на занятия, уходит на продумывание проблемы, поиски нужных материалов, сортировку материала, анализирование, раскладывание таблиц и карточек, упорядочивание, вычерчивание схем и таблиц, карт. На всё то, что в книгу, может, и не попадет, а определит ее содержание. Словом, многие представляют себе нашу деятельность состоящей из двух этапов: 1) постановка задачи и сбор материала, 2) написание работы. У некоторых это в самом деле так – это если работа вторична и несамостоятельна. Если подходить серьезно, то между постановкой задачи и написанием статьи или книги, лежит основной этап – исследование. На него уходит основное время.

Для проверяющих это очень трудно уловимо. Внешне учёный вроде бы ничего не делает. Он думает, мыслит.

- У многих учёных есть проблема - они погрязают в рутине и теряют вдохновение. Подскажите, пожалуйста, как этого избежать.

- Ну, прежде всего необходимо, чтобы сохранялись стимулы к научной работе, а это зависит от общей ситуации с наукой в стране или регионе, также от личных обстоятельств учёного. А вот конкретные психологические средства, помогающие восстанавливать вдохновение при всяком начале работы, могу подсказать. Это два фактора. Первое – очень удобное устройство рабочего места, чтобы оно влекло к работе, а второе – постоянный режим работы. Они позволяют выработать условный инстинкт: сел на место в одно и то же время – и сразу пришло вдохновение.

- А чем вы увлекались, кроме науки, и чем увлекаетесь сейчас?

- Увлекался разными вещами: много занимался музыкой – в детстве концертировал, играл на рояле с оркестром, в юности руководил ансамблем. Немного позанимался современными танцами. Играл в волейбол. Неплохо рисовал – был карикатуристом. Занимался общественной деятельностью – в молодости руководил университетским СНО. Но с возрастом интересы сужались, концентрировались на науке.

- До последнего времени вы активно полемизировали с лжеучёными, такими, как Анатолий Клёсов. Какие способы эффективной борьбы с лженаукой вы можете назвать? А какие способы вы считаете неэффективными?

- С ними лучше всего бороться путем просветительской работы, публичным разоблачением в СМИ. Особенно важно доказать властям ложность и вредность их учений, потому что власти падки на лёгкие и простые решения сложных вопросов, а когда эти лжеучения обретают поддержку властей, вред их многократно усиливается (вспомним Лысенко). Неэффективными способами борьбы я считаю политику замалчивания и запреты на публикацию. Они всё равно найдут возможности обойти эти запреты, да ещё будут выглядеть гонимыми и такими, которых цеховые учёные боятся, поскольку они правы.

- Если бы вас попросили назвать пять главных советских и российских лжеучёных, кто бы попал в этот список?

- Кроме Клёсова я бы назвал Тюняева, Чудинова, Фоменко.

- Дайте, пожалуйста, совет молодым людям и девушкам, которые хотят связать свою жизнь с археологией. Какими качествами нужно обладать, чтобы стать хорошим археологом?

- Ровно полвека назад я поместил в журнале «Юность» (№7) статью «Археология под золотой маской», где рассматривал именно эту проблему.

Археолог должен представлять себе, что романтика экспедиций – это лишь часть профессии, да она и приедается. Он должен быть терпелив, готов к рутинному, муторному и монотонному труду, высокие цели которого ещё когда скажутся. Желательны хорошее здоровье, выносливость, умение общаться с людьми. Неплохо, если есть хорошие способности к рисованию. Разумеется, он должен быть честен и бескорыстен. Если для других это просто привлекательные черты, то для археолога это профессиональное требование, потому что раскопки – это неповторимый эксперимент. Это не только открытие, но и уничтожение памятника. От него только и остается, что твой чертеж и собранные находки. Нечестное действие, какая-то фальшь в записи, в зарисовке – и поди проверь! Это ведь единственное сообщение!

Я бы ещё сказал, что от археолога ожидается большая широта интересов, потому что археологу приходится решать самые разнообразные проблемы и привлекать разные науки на помощь. В идеале археолог должен уметь всё.

Чернокожие кроманьонцы – Станислав Дробышевский | Лекции по антропологии | Научпоп

Действительно ли древние кроманьонцы были чернокожими? Какие находки антропологов этому свидетельствуют? Когда они стали белыми? Почему у древних сапиенсов появилась белая кожа? Об этом и многом другом рассказывает Станислав Дробышевский, антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Анатомия автогонщика

Возможно что в видео приврали для красного словца, но в деталях.