При изучении творчества любого поэта или писателя естественно задаться вопросом: какие темы занимали его более других? Проще говоря: о чем он писал?

Рассказывая о Пабло Неруде, точнее всего будет сказать: обо всем. Такой ответ может показаться малоосмысленным — но что ж поделать, если так оно и было? Сам поэт с молодости идентифицировал себя как «бесконечного человека»: такое определение стояло в названии его поэмы 1926 года. С годами его интерес не потерял своей широты — незадолго до смерти Неруда признавался:

«Я — всеяден. Мне нужны все чувства, люди, книги, события, битвы. Я бы съел всю землю. И выпил бы все море».

[перевод Эллы Брагинской и Людмилы Синянской]

Рассказывая же о своем творческом кредо, поэт пояснял:

«Мне захотелось стать поэтом, который... сумел бы перейти от эмоций или видений конкретного момента к более широкому обобщению... Я хотел слить воедино человека, природу, страсти и события и чтобы все это развивалось во взаимосвязи» [перевод Льва Осповата].

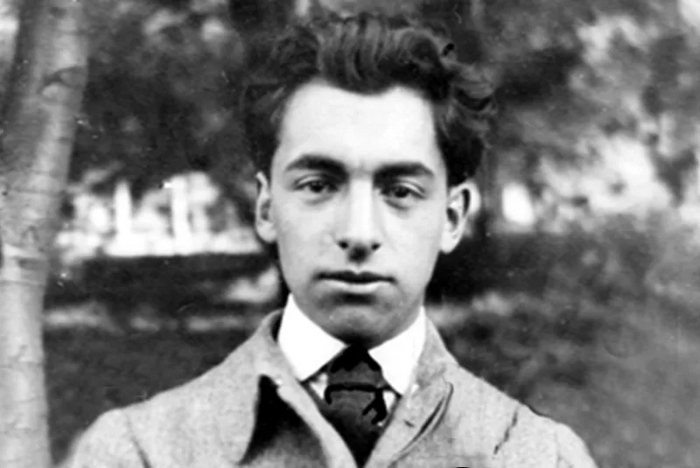

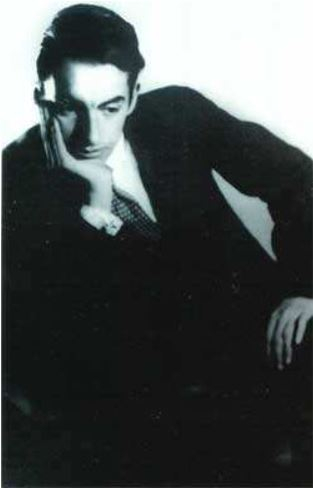

Впрочем, Неруда взялся за столь масштабную задачу не сразу. Первые два сборника, сделавшие молодого поэта (ему не было и двадцати) знаменитым, — «Собранье закатов» (1923) и «Двадцать стихотворений любви и одна песня отчаяния» (1924) — не претендовали на то, чтобы охватить и связать все сущее. Они лишь представляли собой некоторое обобщение ощущений, пережитых поэтом. Первый сборник Неруда характеризовал как «своеобразный дневник того, что происходило внутри меня самого или же вне меня, но в том свете, в каком это воспринималось мной»; работая над вторым, он также черпал вдохновение в переживаниях своей юности.

Однако в следующих книгах Неруда уже приближается к решению своей масштабной задачи. Сами их названия говорят об этом: «Попытка бесконечного человека», «Местожительство — Земля»...

Огромным достижением на пути, который избрал себе Неруда, стала поэма «Всеобщая песнь», начатая в 1938-м и законченная в 1949 году (снова обратите внимание на заглавие). Задумывалась она как поэма, посвященная Чили, но впечатления от поездок по многим другим странам Латинской Америки, особенно на развалины древнего города инков Мачу-Пикчу в Перу, расширили первоначальный замысел: «Та поездка переменила все планы. С вершин Мачу-Пикчу мне предстала Америка во всей ее цельности».

Монументальная поэма стала своего рода поэтической энциклопедией Латинской Америки, повествуя о ее истории и современности, ее людях и природе. Думается, принимая в 1971 году решение о присуждении Неруде Нобелевской премии, члены комитета имели в виду в первую очередь «Всеобщую песнь» — ведь награжден Неруда был «за поэзию, которая со сверхъестественной силой воплотила в себе судьбу целого континента».

Америка, я обитаю в твоем чреве, в твоем

миндальном закате, в твоих родовых схватках,

в землетрясеньях, в сельских поверьях, в пепле,

осыпающемся с твоих ледников, в твоем пространстве,

в чистом и неприступном твоем просторе,

в твоей замкнутой сфере,

в окровавленном когте кондора, в твоих неграх,

в «умиротворенной» и попранной Гватемале,

в молах Тринидада, в Гуайре,

ты моя ночь,

ты мой день,

ты мой воздух: тобою

я живу, страдаю, умираю и восстаю из мертвых.

[перевод Сергея Гончаренко]

В 1950-е годы Неруда предпринял попытку осмыслить основу жизни и ее малых, обыденных явлений: он сочинил три книги од «изначальным вещам». Что же это за вещи? Самые разные — от микроскопических частиц и пылинок до солнца и звезд: в сборниках есть стихи, посвященные атому, апельсину, воздуху, жизни, критике, магнолии, настоящему, печени, портовым водам, счастливому дню, часам посреди ночи, человеку в лаборатории, якорю, ясности...

Расположил их Неруда в алфавитном порядке, что придавало сборникам сходство с энциклопедией и подчеркивало: для Неруды нет более и менее важного — значимо все. Не только жизнь и море, но и корабль в бутылке, и носки. Да он прямым текстом признавался:

Люблю

всевозможные вещи,

любые,

не только отличные,

но и ничтожные,

малые,

м а л е н ь к и е...

[перевод Маргариты Алигер]

Неруде важна была уникальность каждой вещи (которые в его стихах порой оживали: «я различаю молящий голос вещей, которому нет ответа», — писал он в другом сборнике), неповторимость каждого явления. После од вещам Неруда, сохраняя интерес ко всему на свете, отходит от стремления объять все в одной книге; следующие его сборники становятся более тематическими.

Одни книги стихов отличает социально-политическая направленность, в других сборниках поэт продолжает писать об истории, географии, природе Америки, по-прежнему работая глубоко, основательно: «Камни Чили», «Птицы Чили» — можно решить, что это энциклопедии или фундаментальные научные труды, если не знать, что Неруда так озаглавил свои сборники стихов.

Пишет Неруда и о любви: упомяну известный сборник «Сто сонетов о любви» (1959) и приведу фрагмент из сонета XVII:

Я мог бы полюбить тебя, как любят

Изысканность алеющих топазов,

В которых, точно лепестки гвоздики,

Горит застывшими стрелами пламя

Но я люблю тебя, как любят чудо,

Как таинство, Невидимое глазу,

Непостижимость меж душой и духом.

[перевод Марии Сердюковой]

Добавлю несколько слов о политических воззрениях поэта. Неруда не остался в стороне от событий, происходивших в Чили в середине 1920-х годов: военные перевороты, противостояние рабочих и студенчества буржуазному правительству... «С той поры навсегда политика и поэзия в моей жизни слились неразрывно», — вспоминал он.

Огромное впечатление произвела на него Гражданская война в Испании, в начале которой Неруда служил консулом в Мадриде и видел разворачивающиеся события собственными глазами. Неруда с молодости придерживался левых взглядов, в зрелые годы входил в ЦК Коммунистической партии Чили и на склоне лет даже выдвигался на пост президента страны, но снял кандидатуру в пользу Сальвадора Альенде.

Взгляды Неруды не могли не отразиться в его творчестве. Обращаясь к истории человечества, он славил героев освободительных войн и революций: индейцев, защищавших свои земли от конкистадоров; героев войны за независимость Чили; республиканцев, сражавшихся против Франко; советских воинов, вставших на пути гитлеровских армий; кубинских революционеров. «Битвы древности представились мне в живой связи с борьбою сегодняшнею», — пояснял Неруда. Наиболее известными произведениями «военно-революционной» тематики стали сборник «Испания в сердце», три «Песни любви Сталинграду» и книга «Песня о подвиге», посвященная кубинской революции.

И перебиты лапы супостата,

чудовища, не знавшего пощады.

Торчат в сугробах сапоги, когда-то

грозившие пройти по Сталинграду.

[перевод Сергея Гончаренко]

***

Хотелось бы еще рассказать об образах, которые использовал Неруда в своем творчестве, — но эта тема представляется слишком сложной и объемной. Напишу лишь об одной их разновидности. Неруда очень часто обращался к образам природы. В его стихах — цветы и камни, солнце и луна, реки и моря, деревья и птицы, равнины и горы, пшеница и звезды. Природа, однако, интересовала поэта не столько сама по себе, сколько — вспомним цель, которую Неруда поставил перед собой, — в ее неразрывной связи с человеком, который из этой природы и вышел:

Пишу для земли, едва лишь обсохшей, едва

успевшей покрыться цветами, пыльцой, свежей известкой,

пишу для кратеров, чьи купола меловые

круглятся, пустые внутри, рядом с девственным снегом,

обращаюсь к железистым испареньям,

вырывающимся из бездонных расщелин,

разговариваю с лугами, у которых — не имена, а приметы:

лишайники, или выгоревшие тычинки, или терпкие заросли,

где изнывает кобыла.

Откуда и взяться мне, как не из этих первичных

материй, которые переплетаются, вьются, теснятся...

[перевод Льва Осповата]

О связи человека и его творчества с природой и другое стихотворение:

Во всем растущем человек растет,

растет с рекой, растущей из истока,

и с деревом, растущим молчаливо.

Вот так же и слова мои —

растут,

растут из тишины, где тьма и корни,

из зерен, чьих ростков не удержать,

из дней пшеничных

и воды безбрежной,

растут от солнца, застланного тучей,

хотя оно об этом не просило,

от лошадей, вспотевших под дождем.

[перевод Павла Грушко]

Какая прекрасная перекличка с ахматовскими «Тайнами ремесла»!

Когда б вы знали, из какого сора

Растут стихи, не ведая стыда,

Как желтый одуванчик у забора,

Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,

Таинственная плесень на стене...

И стих уже звучит, задорен, нежен,

На радость вам и мне.

В стихах Неруды человек буквально срастается с природой:

Печальных рук сухие кисти

На горизонт роняет осень.

И сердце сбрасывает листья.

[перевод Анатолия Гелескула]

А вот он пишет в оде Федерико Гарсиа Лорке, с которым был дружен:

... я бы сделал это ради того дерева, в котором ты ветвишься,

ради золотистых вод,

которые гнездятся в тебе,

ради вьюнка, обвившего твои кости,

который рассказывает тебе тайны ночи.

[перевод Валерия Столбова]

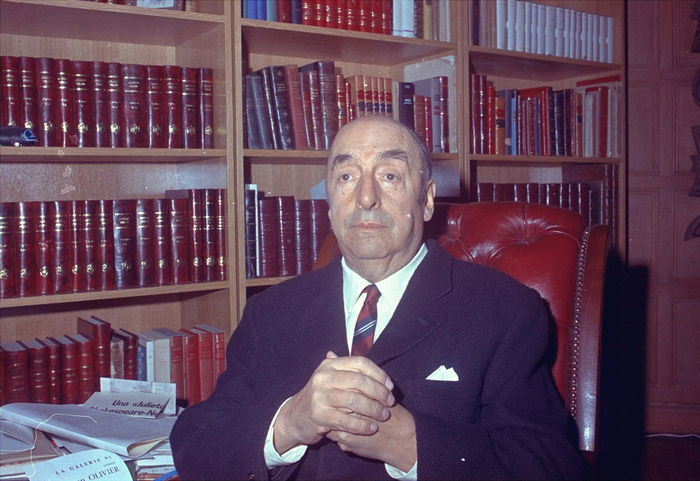

Сделаю небольшое отступление. Быть может, вы, читатель, поинтересуетесь: с чего стоит начать знакомство с творчеством поэта Неруды? Отвечу неожиданным советом: на мой вкус — с прозы. А именно с воспоминаний «Признаюсь: я жил». Эта поэтичная книга, проникнутая добрым юмором, — великолепное, яркое, объемное повествование об удивительных приключениях, в которых довелось участвовать поэту, о его друзьях и недругах, о его жизни. Как и все, сочиненное Нерудой, она написана с любовью и вниманием к человеку и всему живому и неживому. И что для нас сейчас особенно важно, в ней можно найти объяснение многим секретам и загадкам творчества Неруды.

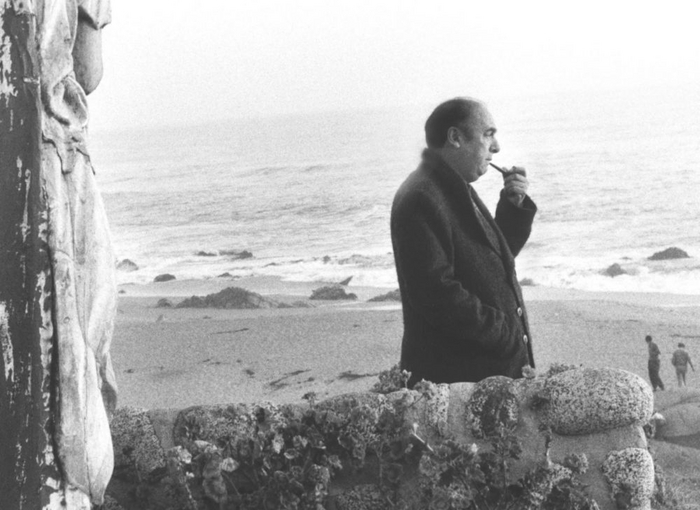

На первых же страницах книги Неруда делится своими детскими впечатлениями от встреч с природой: маленьким он проводил много времени в лесах неподалеку от городка Темуко, где жил в детстве.

«Неприрученный аромат лавра, хмурый запах больно западает в душу... Кипарис заступает мне путь. Этот мир раскинулся ввысь — по вертикали: птичьи народы, континенты листвы... Я спотыкаюсь о камень, а под ним — ямка, уже открытая до меня, обитаемая; громадный, рыжий, мохнатый паук уставился на меня — замер, огромный, как краб...»

[перевод Эллы Брагинской и Людмилы Синянской]

Не отсюда ли любовь Неруды к природе, его стремление понять свою связь с ней? Пожалуй.

«Так на бескрайнем берегу или в глухих горах началось общение моей души, иными словами, моей поэзии с землею, самой одинокой землею на свете. С тех пор прошло много лет, но это общение, это откровение, это единение с пространством и миром никогда не прекращалось и проходит через всю мою жизнь».

[перевод Эллы Брагинской и Людмилы Синянской]

Зададимся другим вопросом: откуда в стихах Неруды столько дождя — он и сам обыгрывал это в стихотворении «Некоторые объяснения», посвященном Гражданской войне в Испании:

Вы спросите: «А где сирень?

И почему в его стихах нет маков?

Где дождь — он то и дело барабанил

по его словам, переполняя их

прорехами и птахами?»

[перевод Павла Грушко]

Да все оттуда же, из детства:

«Дождь шел месяцами, шел годами. Долгие стеклянные иглы дождя разбивались о крыши, дождь накатывался прозрачными волнами на стекла, и каждый дом под ливнем был словно корабль, с трудом пробиравшийся в порт через этот океан зимы».

[перевод Эллы Брагинской и Людмилы Синянской]

Прочитав мемуары, мы поймем, какие закаты дали название первой книге Неруды и что он имел в виду, адресуя Лорке слова «ибо во имя твое красят в голубой цвет больницы», и почему такой грустью и горечью проникнут сборник «Местожительство — Земля. I»... И еще многое другое.

Но читать Неруду все равно трудно. Эксперименты с языком, неочевидные образы, ассоциации и метафоры, длинные предложения в десятки строк с перечислениями, повторами и ускользающим смыслом, напоминающие поток сознания; многие строки поэта и вовсе выглядят так, будто сгенерированы компьютерной нейросетью.

... Какого цвета на запах

синие слезы фиалок?

... Сколько сферических метров

от солнца до апельсинов?

[перевод Павла Грушко]

Не добавляет ясности и присущая творчеству Неруды амбивалентность, противоречивость:

... а там, как негр повешенный,

был мертв, как прежде, корморан,

был жив, как прежде, корморан,

был жив и мертв, и был он крест...

[перевод Овидия Савича]

Во второй половине 1920-х — первой половине 1930-х Неруда не чуждался и сюрреализма. Процитирую фрагмент уже упоминавшегося посвящения Лорке:

Когда ты летишь, одетый в персиковую нежность,

когда ты смеешься смехом риса, взметенного ураганом,

когда перед тем, как запеть, ты весь встрепенешься,

вздрогнут губы, артерии, пальцы, —

я готов умереть во имя твое,

я готов умереть во имя багряных озер,

на которых ты живешь посередине осени

вместе с павшим конем и окровавленным богом;

я готов умереть ради кладбищ,

они ночью среди затопленных колоколов

текут со своими водами и могилами,

словно реки из пепла и праха...

[перевод Валерия Столбова]

Сочинения Неруды, пожалуй, часто получались похожими на неупорядоченное нагромождение словесной породы. Испанский поэт Хуан Рамон Хименес назвал Неруду «великим плохим поэтом», позже добавив определение «великий поэт хаоса». Эпитет «великий» был дан им Неруде за размах и силу его стихов, а «плохой» — за их беспорядочность.

Много лет спустя председатель Нобелевского комитета Карл Рагнар Гиров отметил, что, хоть он и поддержал кандидатуру Неруды при выдвижении его на Нобелевскую премию, «его [Неруды] выходящее из берегов поэтическое творчество может вызвать подозрение <...> что такое лирическое половодье на самом деле в высшей степени бесформенно». Упрекали Неруду и за то, что среди стихотворений замечательных и даже гениальных у него довольно много пустой породы. «Читая его, я обратил внимание на то, как часто эти огромные волны слов оставляют не ощущение богатства золотых крупиц, а скорее чувство пустоты», — признавался член Нобелевского комитета, писатель Эйвинд Юнсон.

В предисловии к книге «Признаюсь: я жил» Неруда пояснял:

«Воспоминания поэта не похожи на обычные мемуары. Такие мемуары пишутся человеком, который пережил, может, и меньше, но сфотографировать ему удалось больше, и он воссоздает события скрупулезно, с мельчайшими подробностями. Поэт же дарит нам галерею видений, рожденных огнем и мраком его эпохи».

[перевод Эллы Брагинской и Людмилы Синянской]

Это было сказано про книгу воспоминаний, но то же можно заметить и в отношении поэтического творчества Неруды. Он не был фотографом: даже рассказывая о чем-то конкретном, он стремился не предъявить читателю точное изображение, а развернуть перед ним всю сопутствующую «галерею видений», пусть мимолетных; предъявить все свои ощущения, подчас смутные и противоречивые. Исследователь латиноамериканской литературы и переводчик Неруды Лев Осповат подчеркивал, что поэт чаще всего создавал образы на основе ассоциации чувств, что рождало общий эмоциональный фокус из разнородных и, казалось бы, несоизмеримых деталей:

...я, запертый в непроницаемой скорлупе враждебного пространства,

будто официант, получивший пощечину, или же хрипловатый колокол,

или треснувшее зеркало, или, наконец, заброшенный дом,

в который затемно вваливаются бродяги

и где вместо цветов пахнет скинутым на пол бельем...

[перевод Сергея Гончаренко]

Неруду лучше не понимать, а чувствовать: Маргарита Алигер, много переводившая Неруду, писала автору «Ста сонетов о любви», что эти стихи «так насыщены воздухом, ветром, музыкой и свежестью Вашего берега, что иные их строки я ощущала почти физически, как соленые брызги на коже, как соленый налет на губах». Но в этом и кроется сложность: создаваемые образы часто апеллируют к личным переживаниям и опыту автора и потому могут оставаться неясны читателю. Алигер писала про «странные ритмы» Неруды: «это ритмы океана, ритмы, в которых живет Пабло, ритмы, которые живут в Пабло, которые слышит только он».

Впрочем, далеко не все стихи Неруды тяжелы для восприятия. Некоторые вполне конкретны и даже прозрачны:

Как мы искусны в деле истребленья,

с какой научностью корчуем память!

Опять на ранах выросли цветы.

Опять цветы? Ну что ж, ребятки, снова

готовьтесь убивать, и умирать,

и разбивать на крови цветники.

[перевод Павла Грушко]

И сразу вспоминается «Шествие» Иосифа Бродского — написанное раньше, но едва ли известное Неруде:

всегда и терпеливы и скромны,

мы жили от войны и до войны,

от маленькой войны и до большой,

мы все в крови — в своей или чужой.

Неруда не стеснял себя никакими «нормами» объема: поэма «Всеобщая песнь» насчитывает 15 000 строк, некоторые стихотворения — одну. Из однострочий мне более всего нравится «Спящая вода»:

Прыгать люблю в воду, чтобы упасть в небо.

[перевод Дмитрия Кузьмина]

Пожалуй, стихи Неруды чаще кажутся затянутыми, чем лаконичными. Но сам поэт отвергал обвинения в склонности к длиннотам:

«Кто вправе навязать поэту стихи более короткие или более длинные, более узкие или более широкие, более красные или более желтые? Это определяет поэт — их создатель. Определяет своим дыханием, своей кровью, своей мудростью и своим неведением, потому что на всем этом замешивается хлеб поэзии».

[перевод Эллы Брагинской и Людмилы Синянской]

Первые два его сборника были сравнительно традиционны по форме. Но после их выхода поэт практически отказался от рифмы, с тех пор крайне редко предлагая читателю рифмованные стихотворения, — в чем вы уже успели убедиться. Первое время его стихи еще сохраняли ритм, но вскоре в большинстве своем утратили и его. Илья Эренбург, приятельствовавший с поэтом и переводивший его, пояснял:

«Очарование поэзии Неруды — в органической связи слов, образов, чувствований; они не нуждаются ни в корсете стихотворного размера, ни в бубенцах рифм».

Приверженность Неруды стиху без рифмы и размера — т. е. свободному стиху, или верлибру, — создавала трудности переводчикам его творчества на русский язык. Дело в том, что в конце 1930-х годов, когда в СССР заинтересовались творчеством Неруды, свободный стих в нашей стране находился под негласным идеологическим запретом. В связи с этим в отечественной школе сложились два основных подхода к переводу стихов Неруды: представители одного (к ним можно отнести того же Эренбурга) сохраняли природу оригинала, переводя стихи Неруды верлибром. У других же, опасавшихся работать с этим типом стихосложения (а быть может, предполагавших, что он окажется непривычен массовому советскому читателю), на выходе получался силлабо-тонический (т. е. имеющий стихотворный размер), а иногда даже и рифмованный стих. «Он переводит рифмованными виршами белые стихи, честное слово», — писал Эренбург Николаю Тихонову про Федора Кельина.

Дополнительную трудность представляла уже упоминавшаяся амбивалентность, из-за которой разные переводчики могли переводить один и тот же фрагмент едва ли не противоположным образом. Вот для примера кусочек из «Осенней бабочки» в переводе Анатолия Гелескула:

Мне говорили: — Ты не болен.

Все это бред. Тебе приснилось.

Я тоже что-то говорил им.

И лето жатвою сменилось.

И более поздний вариант Андрея Щетникова:

Они сказали: ты не болен.

Не беспокойся. Это ветер.

Я молча посмотрел на поле.

И ничего им не ответил.

В стихах Неруды — пусть не во всех, но во многих — потрясающая жизненная сила и яркое ощущение жизни. Ощущения человека, который чувствовал так много.

Дай мне, небо, один только день прошагать от звезды до звезды,

ступая по свету и пороху, кровь мою проливая,

чтоб добраться туда, где рождается дождь! Хочу я

брести по теченью реки Тольтен, провожая бревна

из лесопилок, хочу выходить и входить в харчевни,

грохая по полу мокрыми сапогами,

отыскать дорогу по снегу, что излучает орешник,

растянуться в коровьем хлеву, умереть и вернуться к жизни,

разгрызая пшеничные зерна.

[перевод Льва Осповата]

В его стихах — любовь к жизни во всех ее проявлениях, любовь к человеку и всему сущему.

И простые в общем-то желания:

Не хочу, чтобы кровь

вновь пропитала фасоль, хлеб,

музыку, — хочу, чтобы вместе со мной

рудокоп с дочкой,

адвокат, и моряк,

и мастер, делающий игрушки,

пошли в кино, а после сеанса

выпили самого красного вина.

[перевод Павла Грушко]