Жизнь и смерть, душа, рай и ад...

11 постов

11 постов

15 постов

4 поста

14 постов

10 постов

45 постов

105 постов

20 постов

46 постов

10 постов

6 постов

9 постов

19 постов

3 поста

7 постов

29 постов

3 поста

110 постов

27 постов

18 постов

25 постов

42 поста

15 постов

39 постов

5 постов

6 постов

14 постов

38 постов

9 постов

Сегодня день прославления блаженной Ксении в лике Святых.

Святая блаженная Ксения родилась между 1719 и 1731 годами. О родителях святой, ее детских и отроческих годах ничего не известно. Известно только, что отца блаженной звали Григорием.

По достижении совершеннолетия Ксения Григорьевна сочеталась браком с придворным певчим, полковником Андреем Феодоровичем Петровым, и жила с супругом в Санкт-Петербурге. Но недолго судил Господь молодой чете идти вместе по жизненному пути: Андрей Феодорович внезапно скончался, оставив супругу вдовою на двадцать шестом году ее жизни.

Это трагическое событие изменило жизнь молодой женщины. Она была глубоко потрясена тем, что ее муж скончался без должного христианского приготовления и не успел принести покаяние. Ксения решила, что подвигом жизни она вымолит у Бога прощение прегрешений раба Божиего Андрея.

В день похорон мужа Ксения Григорьевна надела его одежду и всем, обращавшимся к ней с соболезнованиями, говорила, что умер не Андрей Федорович, а умерла его супруга Ксения Григорьевна. С этого момента она действительно умерла для мира, приняв на себя тяжелейший подвиг – подвиг юродства Христа ради.

Она сразу как бы забыла все земное, человеческое, все радости и утехи, и вследствие этого многим казалась как бы сумасшедшей, лишившейся рассудка. Так на нее стали смотреть даже ее родные и знакомые, и особенно после того, как Ксения раздала решительно все свое имущество бедным, а дом подарила своей хорошей знакомой, Параскеве Антоновой. Родные Ксении, полагавшие, что молодая вдова лишилась рассудка из-за свалившегося на ее плечи горя, подали даже и прошение начальству умершего Андрея Феодоровича, прося не позволять Ксении в безумстве раздавать свое имущество. Начальство умершего Петрова вызвало Ксению к себе, но после разговора с ней вполне убедилось, что Ксения совершенно здорова, а потому имеет право распорядиться своим имуществом, как ей угодно.

Освободившись от всех земных попечений, святая Ксения шла тяжелым путем юродства Христа ради. Облачившись в костюм мужа, то есть надев на себя его белье, кафтан, камзол, она все так же уверяла людей, что Андрей Феодорович жив, а умерла его супруга Ксения. Она никогда не откликалась, если ее называли Ксенией Григорьевной, но всегда охотно отзывалась, если ее называли Андреем Феодоровичем.

Какого-либо определенного местожительства Ксения не имела. Большей частью она целый день бродила по Петербургской стороне и по преимуществу в районе прихода церкви святого апостола Матфия (ныне – улица Большая Пушкарская, дом 35), где в то время жили в маленьких деревянных домиках небогатые люди. Странный костюм бедной, едва обутой женщины, не имевшей места, где главу приклонить, ее иносказательные разговоры, ее полная кротость, незлобие давали нередко злым людям и особенно уличным мальчишкам повод и смелость глумиться над блаженной. Блаженная же все эти поношения сносила безропотно. Лишь однажды, когда Ксения уже стала почитаться за угодницу Божию, жители Петербургской стороны видели ее в сильном гневе. Издевательства мальчишек в тот раз превысили всякое человеческое терпение, они ругались, бросали в нее камнями и грязью. С тех пор местные жители положили предел ее уличному преследованию.

Мало-помалу к странностям блаженной привыкли. Когда костюм Андрея Федоровича истлел и распался, святая облачилась в лохмотья. Ей стали предлагать теплую одежду и деньги, но Ксения ни за что не соглашалась променять лохмотья и всю свою жизнь проходила в красной кофточке и зеленой юбке или наоборот – зеленой кофточке и красной юбке. Вероятно, в память о цветах форменной одежды мужа. Милостыню она также не принимала, а брала лишь от добрых людей «царя на коне» (копейки с изображением всадника[1]) и тотчас же отдавала этого «царя на коне» таким же беднякам, как и сама она.

Бродя целыми днями по улицам Петербурга, Ксения изредка заходила к своим знакомым, обедала у них, беседовала, а затем снова отправлялась странствовать. Где она проводила ночи, долгое время оставалось неизвестным. Этим заинтересовались не только жители Петербургской стороны, но и местная полиция, для которой местопребывание блаженной по ночам казалось даже подозрительным. Решено было разузнать, где проводит ночи эта странная женщина и чем она занимается. Оказалось, что Ксения, несмотря ни на какое время года и погоду, уходила на ночь в поле и здесь в коленопреклоненной молитве простаивала до самого рассвета, попеременно делая земные поклоны на все четыре стороны.

В 1786-1790 годах под руководством священника Георгия Петрова и по проекту архитектора Алексея Иванова на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге была построена каменная Смоленская церковь. Рабочие, трудившиеся на строительстве храма, замечали странные вещи. За время их отсутствия, ночами, кто-то носил кирпичи на леса строящейся церкви. Наконец они решили разузнать, кто мог быть этот даровой неутомимый работник, каждую ночь таскающий для них кирпич. Оказалось, что это была раба Божия блаженная Ксения.

За великие ее подвиги и терпение Господь еще при жизни прославил свою избранницу. Раба Божия Ксения сподобилась дара прозрения сердец и будущего. Она предрекла кончину императрицы Елизаветы Петровны (1762) и молодого императора Иоанна Антоновича (1764), помогла одной девице избежать брака с беглым каторжником, выдававшим себя за убитого им полковника.

Уча людей правдивости, блаженная Ксения нередко открывала и тайны тех лиц, кого она навещала. Купчихе Крапивниной предсказала кончину прикровенно, говоря: «Зелена крапива, но скоро увянет», а одной бедной девице – замужество.

Однажды она сказала своей старой знакомой Параскеве Антоновой, той самой, которой подарила дом, чтобы та немедленно шла на Смоленское кладбище: «Вот ты тут сидишь да чулки штопаешь, а не знаешь, что тебе Бог сына послал!» Параскева в недоумении пошла в сторону кладбища и вдруг увидела толпу народа. Оказалось, что экипаж задавил насмерть беременную женщину, которая успела перед кончиной разрешиться от бремени мальчиком. Параскева взяла его себе, и так как не могла нигде отыскать отца младенца, усыновила его. Воспитанный ею приемный сын почитал ее как мать и в старости берег покой Параскевы, которая благодарила блаженную за великую радость.

Жители Петербургской стороны замечали, что если блаженная возьмет на руки больное дитя или благословит его, оно непременно выздоровеет. Если возьмет какую-нибудь мелочь из лавки купца – торговля будет успешной. Если она зайдет в дом, то в доме будут царить мир и согласие.

Блаженная Ксения несла подвиг добровольного безумия 45 лет и скончалась около 1803 года. Тело ее было погребено на Смоленском кладбище. И много знамений милости Божией начало совершаться у ее гроба. По совершении панихиды над ее могилкой страждущие получали исцеления, в семьях водворялся нарушенный мир, нуждающиеся получали им необходимое.

Люди, почитавшие блаженную Ксению, разбирали землю с ее могильного холма, так что холм насыпали несколько раз. Позже на месте холма была положена каменная плита, которую также разбирали по камушкам. В третьей четверти XIX века на этом месте была построена маленькая часовня, а в 1902 году по проекту архитектора Александра Всеславина была возведена большая каменная часовня. В советские годы часовню закрыли, но никакими усилиями безбожников невозможно было заглушить в народе память о блаженной и веру в ее молитвенное предстательство пред престолом Божиим.

Другое памятное место, связанное со святой Ксенией, находится на Петроградской стороне – это улица Лахтинская, где Ксения жила с супругом. Дом их находился либо в начале улицы, впоследствии названной по имени ее мужа – «Андрея Петрова» (с 1877 года – Лахтинская), то есть около Большого проспекта, либо между домами 15 и 19 по Лахтинской улице (в 2019 году здесь был возведен храм святой Ксении Петербургской).

После многолетнего народного почитания блаженная Ксения Петербургская, Христа ради юродивая, была причислена к лику святых 6 июня 1988 года на Поместном Соборе Русской Православной Церкви. А еще ранее – 24 сентября 1978 – Ксения Петербургская была канонизирована Русской Православной Церковью Заграницей. Храмы во имя святой Ксении находятся во многих странах мира, а изображение ее можно увидеть даже на новозеландских монетах.

В 2012 году остров Ниуэ выпустил в обращение памятную монету номиналом 1 новозеландский доллар с изображением на её оборотной стороне блаженной Ксении Петербургской на фоне часовни Смоленского кладбища. Монета изготовлена из серебра 925 пробы, весом 26,15

p.s. Добавлю от себя, как от человека, который лично прочувствовал силу и быстроту её молитвенного ходатайства к Господу. Я не удивляюсь тем потокам людей, которые приходят к могилке блаженной Ксении с какими либо жизненными скорбями или в знак благодарности за оказанную помощь. В эти, первые дни июня, я планирую посетить Смоленское кладбище и поблагодарить блаженную Ксению за её помощь.

Очередь к часовне в честь Ксении Петербургской на Смоленском кладбище г.Санкт-Петербурга, на месте погребения святой.

✒️ На все ваши вопросы или пожелания, отвечу при непосредственном общении в Telegram: t.me/Prostets2024

✒️ Простите, если мои посты неприемлемы вашему восприятию. Для недопустимости таких случаев в дальнейшем, внесите меня пожалуйста в свой игнор-лист.

✒️ Так же, я буду рад видеть Вас в своих подписчиках на «Пикабу». Впереди много интересного и познавательного материала.

✒️ Часть материалов для людей ищущих истину, неверующих и атеистов:

📃 Серия постов: Вера и неверие

📃 Серия постов: Наука и религия

📃 Серия постов: Вечный Человек

📃 Серия постов: Перерастая Докинза

📃 Серия диалогов неверующего со священником: Диалоги

📃 Пост о “врагах” прогресса: Мракобесие

✒️ Часть материалов для христиан и прочих религиозных конфессий:

📃 Серия постов: Дух, душа и тело

📃 Серия постов: Умное делание

📃 Серия постов: Добродетели человека

📃 Серия постов: Что отдаляет нас от Христа

📃 Серия постов: Православие это...

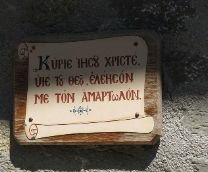

Безоружный не воин. Но не всякая молитва — оружие. Чем можно бить врага на поражение, в этом нам предстоит разобраться.

Надо сразу же пояснить, что мы будем обсуждать молитву деятельную. Такое определение дается в аскетике самой начальной степени умно-сердечной молитвы. Приходят к ней далеко не все и не так скоро. Каждый начинает с самого обычного молитвословия и, когда преуспевает, то восходит на первую ступень, овладевает так называемой словесной молитвой. Если духовное развитие в этом направлении продолжается, то показателем его станет постепенный переход к молитве умной, а затем к сердечной, или, что то же самое, к умно-сердечной.

Все эти виды молитвы именуются деятельными. Деятельная, или, как иногда говорится, делателъная или же трудовая, молитва принципиально отлична от молитвы благодатной, которая бывает доступна на более высоких уровнях духовной жизни. После того как обретена молитва умно-сердечная деятельная, уже с ее помощью достигается особое состояние бесстрастия — начального бесстрастия. И тогда человеку может быть дарована Богом благодатная умно-сердечная молитва, называемая созерцательной. После чего открывается путь к стяжанию совершенного бесстрастия. Это уже высокие степени духовной жизни, достигаемые не так часто и доступные лишь незаурядным подвижникам.

Предметом нашего интереса и нашего разговора будет прежде всего молитва умно-сердечная деятельная, та, что теоретически доступна для всякого христианина. О самом термине деятельная надо сказать, что он происходит от названия того периода духовной жизни, в котором все мы находимся. До тех пор пока мы не обретем бесстрастного состояния души, состояния начального бесстрастия, пока не обновим нашу ветхую природу и не перейдем из нижеестественного состояния бытия в естественное, до тех пор будет длиться деятельный период, в течение которого и молитва может иметь только деятельную форму. Это означает прежде всего, что она совершается при значительном усилии самого человека, которому Господь неприметно помогает.

Иначе обстоит дело с молитвой благодатной. Там уже не человеческие усилия имеют решающее значение. Там Сам Дух Святой молится в человеке, не отходя, не покидая его сердца. Тот, кто одолевает деятельный период и входит во второй период духовной жизни, период благодатный, или созерцательный, тот способен силой Святого Духа созерцать мир неземной, духовный. Способен в Духе Святом вступать в живое общение с Богом. А через это все более освящаться и приближаться к Богу. Это и есть цель, к которой ведет путь умного делания. А наша задача-минимум стяжать молитву умно-сердечную деятельную.

Ради практического решения этой задачи мы и начинаем наш разговор, начало которому полагает данный цикл бесед. Постепенно, уже в следующем цикле, предполагается подойти к обсуждению конкретных отеческих приемов и методов, позволяющих выйти на те рубежи, где обычная словесная молитва преобразуется силой Божественной благодати в умную и в сердечную. Преобразуется, конечно, при том условии, что человек держится правильного пути и что ему удалось миновать те западни и ловушки, о которых нам еще предстоит говорить.

Молитва деятельная, как было сказано, принципиально отлична от благодатной. И это необходимо ясно осознавать. Если благодатное созерцание даруется Богом тем, кто уже в основном победил свои страсти, то деятельный вид сердечной молитвы доступен для всех, кто к тому правильно подготовлен.

Последняя оговорка не мелочь. О правильном делании сказано: «многие трудятся, многие страдают, многие подвизаются, но увенчаны будут только подвизающиеся законно». То есть в традиции аскетических принципов, освященных авторитетом святых.

И что особенно важно, деятельная умно-сердечная молитва доступна для всех, а значит, и для человека, еще не очищенного от страстей. Всем нам, несмотря на все наши немощи, на нашу греховную страстность, можно приобщаться к этому виду молитвы. Более того, она даже необходима, как раз для того, чтобы преобразить наше ветхое естество.

Главное достоинство деятельной умно-сердечной молитвы в том и состоит, что она есть основное орудие очищения внутреннего человека. Она «есть духовное художество, которое... совершенно избавляет человека от страстных помыслов, и слов, и худых дел». С ее помощью можно в совершенстве очистить ум, сердце, всю нашу душу и выйти из страстного состояния.

Совершенство, конечно, здесь относительное. Исходим из нашего наличного нижеестественного состояния и под совершенством разумеем здесь так называемое начальное бесстрастие. Совершенное же совершенство, то есть полное очищение от страстных начал, вершится тайнодействием Духа Святого в душах тех исключительных подвижников, которые сподобились войти во второй, созерцательный, а затем и в третий период духовной жизни, в период обожения человека.

А вот для возрастания в такую меру человек деятельного периода более всего и нуждается в сердечной молитве. Именно при ее содействии сила Божия самым действенным образом исцеляет душу. И, наконец, именно она и приводит к стяжанию молитвы благодатной, к обретению созерцательного дара, ко вхождению во второй период духовной жизни.

p.s. Больше тематического материала в Telegram-канале: Iisusmolitva

Отношение к старению, как к проклятию, рождено атеистическим сознанием

В детстве я хотела быть старушкой, поскольку окружавшие меня деревенские бабушки выглядели олицетворением уюта, основательности, доброты. В скромных ситцевых платьях и белых платочках, за прялкой или вязанием, они казались сказочными героинями и в то же время хранили большой житейский опыт. Знали деяния святых, местную историю, забавные байки, пословицы и народные песни. Их возраст не напоминал о бренности бытия, эти бабушки — церковницы, песенницы, рукодельницы и огородницы казались вечными — сколько вождей и войн они пережили!

При них пьяный комсомолец сжёг местную церковь, на месте церкви после войны поставили памятник солдатам, а потом появилась новая церковь — по ходатайству этих бабушек. При них бушевала антоновщина, забирали зерно продотрядники, создавались колхозы, уходили на фронт земляки… Но несмотря на все потрясения, эти женщины оставались деятельными, уверенными в себе, и многие дожили до правнуков.

В деревенской старости была особая философия, особое отношение к жизни, радикально отличающееся от городского. Гармония, покой, близость к природе.

Переехав в Москву учиться, а потом работать, я попала в окружение молодящихся женщин. В тридцать они хотели выглядеть на двадцать, в шестьдесят на сорок. У кого-то это получалось элегантно, как у коллеги И, обладающей тонким вкусом; у кого-то нелепо, как у коллеги К, в пятьдесят надевающей красные колготки под мини-юбку. От визитёров-мужчин дамы ждали комплиментов и тортиков с шампанским, хотя к чему бы носить им тортики с шампанским?

Утратив ощущение реального возраста, некоторые выставляли себя на смех. Так произошло с коллегой С. Эта пышная дама с чертами римской матроны проводила рабочее время в Моём мире на майл.ру, где её поразила стрела Амура.

Коллеге С было 54 года, а объекту её страсти — 24, звали его Стасиком. В Моём мире её окружало сборище бездельников, часами пересылающих другу другу картинки с цветами, зверюшками и афоризмами. От обмена картинок наша коллега и Стасик перешли к обсуждению житейских проблем. Вскоре С призналась нам, что без ума от молодого человека. На фото мы видели паренька небольшого роста с мелкими, но приятными чертами лица.

Стасик не был альфонсом, но, видимо, у него имелись проблемы в общении с девушками. Поэтому виртуальная дружба с женщиной предпенсионного возраста стала заменой реальных отношений с ровесницей. Страсти кипели нешуточные. Я и другая коллега, делившие кабинет с пылкой С, словно смотрели сериал. Та признавалась, что после ссор с мальчиком рыдает в подушку. Наконец, С начала приглашать Стасика в Москву. Тот приехал. И что же? Оба в первый же день были разочарованы. Она, наконец, увидела, как юн её воздыхатель, а Стасик, видимо, тоже вернулся в реальность перед лицом пожилой дамы. Он возвратился домой, переписка постепенно затихла. Коллега С помрачнела, разочарование было для неё большим ударом. Вскоре она уволилась и умерла.

Стоит отметить, что увлечения пожилых мужчин девушками выглядели не менее странно. Культ молодости часто ставит в неловкое положение тех, кто пытается игнорировать свой возраст. Молод душой — не всегда означает — энергичен и весел, иногда — просто глуп.

От своей семидесятисемилетней знакомой, которая работает в школе уже полвека, и легко находит общий язык с новыми поколениями учеников, я услышала такую фразу: «Стареть нужно с достоинством». Она никогда не закрашивала седину, отказалась от косметики, ходит в храм.

Психологи считают, что гнаться за уходящей молодостью нас вынуждает общество. Работающие пенсионеры боятся, что начальство вспомнит про возраст и уволит.

Зрелые женщины жаждут внимания темпераментных юнцов. А пожилые мужчины стараются подцепить девушку как показатель своего статуса. К тому же уход за внешностью это борьба со страхом смерти. Хотя ухоженный внешний вид не говорит о том, что всё в порядке с организмом. Более того, некоторых «звёзд» российской сцены уколы ботокса и липосакция довели до серьёзных заболеваний.

Что интересно, даже религиозная пресса следует моде на «вечную молодость», видимо, в погоне за трафиком. На днях я с удивлением прочла на сайте «Православие и мир» большой материал, где были собраны высказывания блоггеров о своих бабушках, которых достигли спортивных успехов и теперь в 90 лет могут задрать ногу выше головы — фото были соответствующие. При этом о благочестии «спортсменок» упомянуто не было, оно и понятно — не сочетается сальто с причастием. Также блоггеры хвастались бабушками-модницами, которые в 70-80 лет бегают к косметологам, обожают шансон и ждут в подарок хороший крем от морщин.

Мы никогда не слышали о православных старцах и старицах, занимающихся фигурным катанием или боксом. Физические нагрузки они заменяли трудом — строили и расписывали храмы, возделывали землю, рыбачили, рубили дрова. Клали сотни поклонов перед иконами. Оптина не Шаолинь, где монахи занимаются боевыми искусствами. У России свои примеры праведной жизни.

Было бы естественно увидеть на религиозном сайте рассказы о бабушках-молитвенницах и трудницах, которые дали внукам высокий духовный пример. Но увы, старушка, склонённая перед иконой, менее актуальна, чем севшая на шпагат…

Отношение к старению, как к проклятию, рождено атеистическим сознанием, которое видит себя только телом, одряхление которого означает близость смерти.

Поэтому тело мажут кремами, тренируют, пичкают биодобавками, порой шарлатанскими, и при виде каждого прыща предполагают самое худшее. Я видела, в каких паникёров превращались мужчины, считающие себя героями, если речь заходила о их здоровье. Стонущий и рыдающий громила, боксёр-любитель, распластанный на диване, вкушающий аюрведические снадобья — такого человека мне приходилось наблюдать не раз.

Православие не отрицает ни медицины, ни спорта, но делать культ из того или другого считает абсурдным. А как же душевное здоровье? Душевная чистота? Душевная сила?…

В юности я знала студента, увлечённого спортом. Он качался на тренажерах, принимал препараты, чтобы нарастить мышцы, и выглядел атлетом. Своим красивым телом парень решил воспользоваться прагматично — оставил подружку-провинциалку, прощавшую ему грубость, и сошёлся с одинокой москвичкой, зрелой женщиной, к которой перебрался из общаги. При этом периодически задумывался о самоубийстве, то приглядываясь к крюку для люстры, то к трубе отопительной батареи. Когда-то его дядя застрелился, что запомнилось парню.

Через много лет я, считавшая, что студент давно стал респектабельным столичным жителем, узнала, что он повесился в 25 лет прямо под Новый год. Груда мускулов — в гробу. Может быть, стоило иногда вместо спортзала заглядывать в храм? Вот только много в нашей стране семей атеистических, по сути забесовленных, где в каждом поколении совершают суицид или верят в колдунов.

Сейчас я уговариваю одного товарища, уже немолодого, мать которого переживает тяжёлый психологический кризис, направить старушку в храм. Куда там! Мужчина гордо заявляет, что он атеист и в его семье тоже все атеисты. «Что ж, пусть Вы не верите в Бога, но дайте своей матери психологическую отдушину, — говорю я. – В церкви она посоветуется со священником, исповедуется, помолится за близких людей. Это снимает груз с души и даёт надежду». Я долго уламывала идейного безбожника, наконец, он сказал: «Хорошо, я передам ей Ваш совет. Но не сейчас. Ведь на улице плохая погода — гололёд». Он таки нашёл причину не заводить с матерью разговор о церкви, а та и не подумает об этом сама.

Священник и публицист Андрей Ткачёв в одной из проповедей поделился воспоминанием о том, как в юности, считая всех стариков умудрёнными людьми, пытался узнать у них, как следует жить. Но эти люди не могли ответить юноше ничего внятного — их сознание осталось незрелым. Напрасно ждал он от советских пенсионеров даже не философских размышлений, а простых советов, что стоит построить дом, создать семью, трудиться честно, поступать благородно.

Священник констатирует: «Это великая печаль. И это причина того, что не живут до 100 лет, 120, 140, и так далее. Зачем тебе жить долго, если нет ума? Это трагедия мира. Печаль. Но это факт!»

Если молодого монаха называют старцем, в Православии это считается комплиментом — признанием мудрости, которой достиг человек.

Старость в авраамических религиях — возраст духовных прозрений, величия, опыта.

Большинство святых именно к старости достигают совершенства, когда утихает борение страстей, исчезают иллюзии, а пришедший за советом мирянин виден как на ладони, включая тайные помыслы и неисповеданные грешки.

Библия считает долголетие, величественное и благое, следствием нравственного состояния человека. Она сообщает о том, что Адам и его ближайшие потомки жили не менее 900 лет, потомки Ноя 300-500 лет, Авраам 175, Исаак 180, Иаков 147, Иосиф 110, Моисей 120, Иисус Навин 110. Но поскольку сознание человечества в целом становилось всё более греховным, продолжительность жизни постепенно уменьшалась.

Тем не менее, среди христианских подвижников немало тех, кто достиг более 80-100 лет. В интернете нет единого списка христианских старцев-долгожителей, поскольку эта религия никогда не делала акцент на долгожительстве как самоцели, важны были духовные подвиги. Но можно найти немало житий, где указан преклонный возраст святых. Дорофей Тирский прожил 107 лет, Иоанн Безмолвник 104 года, Павел Фивейский 113 лет, из которых 91 год в отшельничестве, Антоний Великий 105 лет.

Стоит отметить, что важным является то, когда подвижник ушёл в монастырь или скит, поскольку треволнения грешного мира подтачивают здоровье. Например, Паисий Святогорец, мудрость которого я очень ценю, прожил 69 лет, не так уж и много, но следует учесть, что его детство и молодые годы были омрачены межнациональными конфликтами, а потом войной, в которой святому пришлось участвовать.

Учёные отмечают, что в обителях Афона средняя продолжительность жизни 87-89 лет, есть те, кто доживает до 90-100 лет. В интернете можно найти информацию о питании и распорядке дня местных монахов, что называют тайной афонских старцев. На самом деле это обычный умеренный рацион без фастфуда и мясных продуктов. Основа питания – рыба, овощи, бобовые, масло оливковое. Разумеется, монахи соблюдают постные дни, когда многие заменяют трапезу горстью сухофруктов и орехов. Встают и ложатся с солнцем, что соответствует биологическому ритму человека. Согласитесь, ничего сверхъестественного.

Но, думаю, настоящая афонская тайна существует, и заключается она не в режиме и диете, не в рыбе под оливковым маслом. Монашеская тайна скрыта в душе — в победе над страстями и обретении благодати Божией. Чтобы постичь это, не каждому хватит века!

P.S. Кстати, про коллегу С и её бойфренда Стасика. В одной из социальных сетей ко мне в друзья попросился молодой священник – его тёзка и однофамилец. Внешне похож, только тот, прежний Стасик был улыбчивым, в яркой футболке и джинсах, а этот – бледный, задумчивый, в чёрной рясе. Неужели такой путь выбрал паренёк, который когда-то ввёл в искушение мою пожилую коллегу? Точно сказать не могу — не спрашивала.

Марина Струкова

P.S.

✒️ Я не отвечаю здесь на комментарии к своим постам. Все свои вопросы или пожелания пишите в Telegram: t.me/Prostets2024, на которые я обязательно отвечу.

✒️ Простите, если мои посты неприемлемы вашему восприятию. Для недопустимости таких случаев в дальнейшем, внесите меня пожалуйста в свой игнор-лист.

✒️ Так же, я буду рад видеть Вас в своих подписчиках на «Пикабу». Впереди много интересного и познавательного материала.

✒️ Предлагаю Вашему вниманию прежде опубликованный материал:

📃 Серия постов: Семья и дети

📃 Серия постов: Вера и неверие

📃 Серия постов: Наука и религия

📃 Серия постов: Дух, душа и тело

📃 Диалоги неверующего со священником: Диалоги

📃 Пост о “врагах” прогресса: Мракобесие

Нынешний праздник установлен по случаю избавления Москвы от нападения Махмет Гирея, казанского хана. В 1521 году предводительствуемые им крымские и ногайские татары, в соединении с казанскими, двинулись к московским пределам с такою поспешностию, что великий князь Василий Иоаннович едва успел выслать войска свои на берега Оки, дабы удержать стремления их. Победивши воевод русских, они предали огню селения от Нижняго Новгорода до Москвы реки, пленили несметное число жителей, продавали невольников целыми толпами, слабых и престарелых морили голодом, и оскверняли святыню храмов Божиих. 29 июля Махмет, среди облаков дыма, под заревом пылающих деревень, стоял уже в нескольких верстах от Москвы, куда стекались беззащитные жители окрестностей с своими семействами и имуществом. Улицы запрудились обозами, пришельцы и граждане, жены, дети, старцы, искали спасения в Кремле, толпились в воротах и теснили друг друга. Митрополит Варлаам усердно молился с народом, и Бог внял молитвам бедствующих. Бояре московские, вынужденные крайностию своего положения, именем великого князя обязались платить хану казанскому дань по уставу древних времен, и тем склонили его отступить от столицы.

Но не столько это обязательство, уничтоженное почти в то же самое время успехами нашего оружия, сколько сверхъестественное содействие Промысла спасло тогда Москву, а с нею и всю Россию. Летописцы повествуют, что татары хотели выжечь московские посады, но увидели вокруг города безчисленное войско российское и с ужасом известили о том хана, который, не поверив им, послал других удостовериться в справедливости сего донесения. «И видеша того сугубейшее воинство русское, сказаша ему; – и третие посла некоего от ближних увидати истину, – и трепеща прибеже и вопия: о царю, что косниши? Побегнем; грядут на нас безмерное множество войска от Москвы, и побегоша». Это чудное видение, устрашившее врагов, по вере современников, было следствием заступления Божией Матери, двукратно уже в прежния времена спасшей столицу православного царства русского от неприятельских нападений. И потому новый опыт милосердия и покровительства Ея сопровождался изъявлением новых знаков благодарности со стороны русских: установлен в Москве особенный крестный ход в монастырь Сретения и положено праздновать ежегодно 21 мая (старый стиль) в честь Владимирской иконы Богоматери. Во дни троекратного избавления столицы российской от Тамерлана, Ахмата и Махмет-Гирея, церковь радостно вопиет: «днесь светло красуется славнейший град Москва, яко зарею солнечную восприемши, Владычице, чудотворную Твою икону. Молися из Тебе воплощенному Христу Богу нашему, да избавит град сей и вся грады и страны христианские невредимы от всех навет вражиих, и спасет души наша, яко милосерд.»

Так благотворно было заступление Божией Матери за наше отечество; так могущественно было Ея ходатайство в ответ на обращенные к Ней мольбы православного русского народа.

P.S.

✒️ Я не отвечаю здесь на комментарии к своим постам. Все свои вопросы или пожелания пишите в Telegram: t.me/Prostets2024, на которые я обязательно отвечу.

✒️ Простите, если мои посты неприемлемы вашему восприятию. Для недопустимости таких случаев в дальнейшем, внесите меня пожалуйста в свой игнор-лист.

✒️ Так же, я буду рад видеть Вас в своих подписчиках на «Пикабу». Впереди много интересного и познавательного материала.

✒️ Предлагаю Вашему вниманию прежде опубликованный материал:

📃 Серия постов: Семья и дети

📃 Серия постов: Вера и неверие

📃 Серия постов: Наука и религия

📃 Серия постов: Дух, душа и тело

📃 Диалоги неверующего со священником: Диалоги

📃 Пост о “врагах” прогресса: Мракобесие

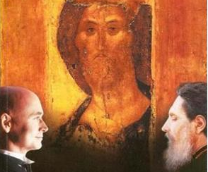

В сегодняшнем Евангелии есть слова, которые могут обрадовать всякого человека, если он найдет в себе правдивость и силы посмотреть на себя и на свою жизнь без лжи.

Евангелие не сообщает нам имени женщины-самарянки, но Предание Церкви его сохранило, и мы называем ее по-гречески – Фотини, по-русски – Светланой, на кельтских языках – Фионой, на других западных языках – Клэр. И все эти имена говорят нам об одном: о свете. Повстречав Господа Иисуса Христа, она стала светом, в мире сияющим, светом, который просвещает тех, кто встречается с ней.

Самарянка пришла к колодцу не из духовных соображений: она просто пришла, как приходила каждый день, чтобы набрать воды, – и встретила Христа. Каждый из нас может встретить Христа на каждом шагу жизни, когда мы заняты самыми обыденными делами, если только сердце наше настроено правильно, если мы готовы к тому, чтобы принять благовестие, услышать – и ставить вопросы! Потому что самарянка ставила Христу вопросы; и то, что она услышала в ответ, настолько превосходило ее вопросы, что она узнала в Нем пророка, а потом и Христа, Спасителя мира.

Христос, обращаясь к самарянке, ей говорит: Как хорошо ты сказала, что у тебя нет мужа – поистине ты правду сказала!.. Разумеется, не хвалил ее Господь за прошлую жизнь, но за то, что она была способна правдиво и истинно на эту жизнь посмотреть и правдиво о ней сказать: Как хорошо, что ты так сказала, ты правду рекла...

Дальше разговор вдруг меняется: в то мгновение, когда она видит, что этот Человек может говорить не о земном, а о чем-то более глубоком, более основном, она уже не спрашивает Его о воде, о колодце, – она Ему говорит: Наши отцы поклонялись на этой горе, а вы говорите, что в Иерусалиме надо поклоняться Богу; где же правда?.. Все забыто: и черпало забыто, и жажда, и далекий путь из Самарии, – остался один основной вопрос: где поклоняться Богу, как поклоняться так, чтобы Господь это поклонение принял? И потому что эта женщина имела правду в своем сердце и была способна без лжи на себя взглянуть, без лжи сказать о себе истину, Христос ей открыл, что Богу надо поклоняться в духе и истине.

Бог может спасти каждого из нас, но Он ничего не может сделать, если мы лжем перед собой и лжем перед Ним. Он может спасти того грешника, которым мы являемся, Он не может спасти того иллюзорного праведника, которого мы стараемся представить собой и которым мы не являемся. Если мы хотим поклониться Богу, то мы должны поклониться Ему в истине, в правде, в честности и в доброй совести, – тогда Бог делается нам доступен.

И еще: поклоняются Богу и не тут или там, поклоняются Богу в духе своем и в сердце своем, всей правдой, всей истиной, всем пламенем своей жизни. Поклонение Богу не заключается в том, чтобы в одном или ином месте приносить Ему молитвы, которые с кровью вырвались когда-то из чужих сердец; поклоняться Богу – это значит стоять во всей правде и неправде своей перед Богом, но истинно перед Ним стоять, видеть в Нем своего Господа и Бога и поклоняться перед Ним, видеть в Нем то, что Он представляет: святое, дивное, прекрасное.

Если мы так поклоняемся Богу, то это поклонение должно пойти далеко за пределы хвалебных песней церковных или даже покаянных наших слов; поклонение Богу должно стать всем в нашей жизни. Каждый раз, как мы творим правду и правду говорим, каждый раз, когда мы творим добро и проявляем любовь, каждый раз, когда мы достойны своего имени человека и имени Божия, мы поклоняемся Богу духом и истиной.

Вот станем этому учиться; но начать мы можем только с того, чтобы перед собой, перед Богом, перед людьми встать в правде нашей, какие мы есть, и поклониться всей жизнью нашей, и словом и делом. Аминь.

Постоянно возникающий у Ричарда Докинза, как и у других атеистических авторов, риторический прием состоит в проведении ложных аналогий, обращающихся к эмоциям, а не к логике читателя. Выглядит он примерно так: «Вы, наверное, знаете о несомненно ложном веровании Х. Даже забавно, как люди могут верить в такую чепуху. Ну так вот, христианская вера – это то же самое».

Нам рассказывают о каких-то причудливых и нелепых верованиях, вроде убеждения каких-то странных людей в том, что знаменитый певец Элвис Пресли воскрес из мертвых (поиск по фразе «Elvis Presley risen from the dead» ничего похожего не выдает, но поверим Докинзу на слово, что такой культ существует), и потом говорят – ну вот, и с Воскресением Иисуса то же самое.

Этот приём работает не на уровне логики, а на уровне воображения. Сначала в голове у читателя создают яркий образ каких-то явно странных и нездоровых людей, верящих в глупые и нелепые вещи, а потом под этот образ странности и нелепости подставляются христиане. Я не стану обвинять Докинза в манипуляции – я совсем не уверен, что он делает это сознательно. Но в любом случае это не является рациональной аргументацией.

Такие аналогии в лучшем случае помогают понять позицию говорящего – «я считаю христиан такими же глупыми, как (предполагаемых) верующих в воскресение Элвиса». Но это ровным счетом ничего не говорит нам об основательности самой веры в Воскресение Иисуса.

Рассмотрим некоторые аналогии подробнее.

Докинз сравнивает передачу возвещения об Иисусе с «испорченным телефоном» – знакомой многим игрой, когда люди, например, дети на дне рождения, выстраиваются в ряд, крайний в ряду шепчет на ухо соседу какую-нибудь фразу, тот передает его дальше как услышал, наконец, последний в ряду произносит эту фразу громко вслух, и все со смехом убеждаются, как сильно она исказилась, пока шла по цепочке.

Почему аналогия с «испорченным телефоном» совершенно неосновательна? Во-первых, в игре сообщение передается по цепочке толщиной только в одного человека. Во-вторых, никто из участников не стремится передать сообщение неизменным – всё веселье возникает именно при его искажении. Стоит убрать один из этих факторов – и аналогия пропадает. Если мы имеем дело не с забавляющимися участниками вечеринки, а, скажем, с посыльными офицерами, передающими по цепочке важный приказ, мы уже вполне уверены в их способности передать сообщение достаточно точно.

А если цепочка, по которой передается сообщение, намного толще – его слышали и передают дальше десятки и сотни людей, то аналогия с «испорченным телефоном» пропадает полностью.

Рассказы об Иисусе были важны для тех, кто их передавал – важны настолько, что они были готовы умереть за них. Они передавались внутри общины, которая хорошо помнила, что произошло на самом деле.

Мы можем вспомнить примеры того, как в Церкви прихожане вспоминают почившего любимого священника. Они бережно хранят его наставления, вспоминают о случаях, в которых проявился его добрый характер, наконец, выпускают книги воспоминаний о нем, и нам в голову не приходит говорить, что все это неправда, потому что «испорченный телефон». Мы понимаем, что множество живых свидетелей служения этого пастыря не дадут возможности пуститься в необузданные фантазии. Это верно и в светском контексте – мы обычно доверяем воспоминаниям студентов о любимом преподавателе. Конечно, на протяжении поколений исторические фигуры могут обрастать легендами, и Докинз много об этом пишет.

Но мы едва ли можем отнести это к истории Иисуса. По мнению специалистов по Новому Завету, в том числе неверующих (таких, как Барт Эрман), никаких «многих поколений» между земной жизнью Иисуса и возвещением о Его Воскресении не прошло. О Воскресении Иисуса возвещали Его ученики, люди, которые знали Его лично. Конечно, тот же Эрман не признает реальность самого Воскресения – он полагает, что «последователи Иисуса верили, что Он воскрес из мертвых по единственной причине – что некоторые из них (я не думаю, что мы знаем, сколько их было) имели видения Его после смерти».

Конечно, «теорию галлюцинаций», которую тут выдвигает Эрман, трудно счесть убедительной, но мы сейчас не о ней. Эрман признает, что возвещение о Воскресении исходит именно от учеников Иисуса, а не формируется, как миф, на протяжении многих поколений.

Докинз приводит примеры неосновательных слухов и выдуманных историй и пишет: «Это, к несчастью, верно – и интернет делает это ясным как никогда, – что люди выдумывают разные вещи. А слухи и сплетни распространяются, как эпидемия, независимо от их истинности... Не могло ли то же самое произойти с историями о чудесах Иисуса и Его воскресении?»

В чем здесь логическая ошибка? Люди могут врать – это несомненно. Есть множество примеров того, что люди врут. Следует ли из этого, что все люди всегда врут, и никакие вообще сообщения не заслуживают доверия?

Как вообще из той бесспорной истины, что люди могут врать и тиражировать ложные слухи, следует, что данное конкретное сообщение – ложно?

Допустим, я заявлю, что Докинз, еще когда он активно занимался биологией, намеренно фальсифицировал результаты своих исследований. Когда разгневанные сторонники Докинза потребуют от меня доказательств, я заявлю: «Вот, в истории науки множество фальсификаций. Увы, но ученые фальсифицируют исследования, это бывает». Сочтет ли это кто-нибудь доказательством фальсификаций, совершенных именно Докинзом? Как из того, что фальсификация исследований, вообще говоря, бывает, следует, что конкретно Докинз в ней повинен? Как из того, что люди вообще могут врать и распускать неосновательные слухи, следует, что мы можем обоснованно обвинить в этом апостолов?

Здесь к неосновательным аналогиям добавляется избирательное недоверие. Докинз и другие авторы, которые полагают, что мы не можем доверять апостолам, потому что людям вообще случается выдумывать, в то же время доверяет историкам вообще, как и свидетельствам, на которые они опираются. Это не исключительная особенность Докинза, но он проявляет эту черту с какой-то поразительной непосредственностью.

Почему-то когда речь идет о сообщениях, которые можно употребить в целях антирелигиозной пропаганды, они воспринимаются с полным доверием. Предположения, что сами эти сообщения (об ужасах инквизиции, например) могут быть недостоверны, преувеличены или прямо созданы пропагандой в ходе многочисленных исторических конфликтов, даже не рассматриваются. Но вот когда речь идет о свидетельствах в пользу христианства, включается крайнее недоверие, которое совершенно лишило бы нас возможности заниматься какой бы то ни было историей, если бы мы применяли его в других случаях.

В главе «Религия и дружелюбие – результат эволюции?» (Did we evolve to be religious? Did we evolve to be nice?) Докинз предлагает свои, материалистические объяснение религии – вернее, даже не свои лично, а принятые в атеистической среде. Одну из причин возникновения религии Докинз (видимо, следуя своему другу и соратнику, философу Дэниэлу Дэннету) описывает примерно так: для наших предков в саваннах Африки было гораздо безопаснее принять камень за хищника, чем хищника за камень. В первом случае вы просто зря понервничаете, а во втором – лишитесь жизни. Поэтому мы склонны видеть повсюду «кого-то», а не «что-то» – это не ветер шевелит высокую траву, а к нам подкрадывается тигр.

В итоге мы, люди, склонны одухотворять безличные явления природы – не огонь, а личностный бог огня, с которым важно наладить отношения, не ветер, а бог ветра, и так далее. А там дело дошло и до библейского Бога...

Есть несколько причин, по которым эта (и аналогичные) теории ничуть не годятся для опровержения христианской веры, и мы рассмотрим их подробно.

Первое. Подобного рода квазинаучная критика религии исходит из того, что если вы придерживаетесь каких-то представлений по внерациональным причинам, эти представления, должно быть, ложны. Если мы укажем на какие-то внерациональные причины религии, мы тем самым ее опровергнем. Но это – логическая ошибка.

Субъективные причины, по которым люди придерживаются каких-то представлений о мире, ничего не говорят нам об истинности или ложности самих представлений.

Приведу пример. Я нередко читаю (в англоязычном интернете) рассказы о так называемой «деконверсии», то есть отпадении от веры в атеизм. Конечно, история каждого человека уникальна, но многие из них похожи. Юноша из маленького американского городка, воспитанный в строгой верующей семье, уезжает в колледж и, как это бывает с юношами, «и жить торопится, и чувствовать спешит», так что воспринимает библейское требование воздерживаться до брака как невыносимо тягостное. И тут, кстати, ему объясняют, что Бога нет, и он – с огромным облегчением – волен следовать своим желаниям. Причины, по которым этот юноша избирает атеизм, носят гораздо более гормональный, чем рациональный характер, чего он особенно и не скрывает. Но доказывает ли это ложность атеизма? Нет. Человек может разделять – или не разделять – какие-то воззрения по самым разным причинам. Ему так комфортнее. Его обидели в одном лагере и ласково приняли в другом. Он влюбился в верующую/неверующую девушку. Ему хочется вписаться в компанию. Все это вообще никак не соотносится с истинностью или ложностью самих воззрений. Причины, по которым люди принимают определенные взгляды, могут быть самыми глупыми и иррациональными, а сами взгляды объективно истинными. Допустим, что мы верим в Бога, потому что наши африканские предки предпочитали видеть в траве тигра, даже если его там не было. Это никоим образом не очевидно, но допустим. Что это доказывает в отношении устройства мироздания? Абсолютно ничего.

Второе. Мы можем придумать совершенно аналогичное объяснение атеизму. Сам Докинз пишет, что склонность повсюду видеть «кого-то»: крадущихся тигров, духов огня и воды, которых надо задабривать приношениями, и т.д., должна уравновешиваться способностью блокировать ложные сигналы тревоги, иначе наш предполагаемый эволюционный предок будет слишком напуган воображаемыми тиграми, чтобы заниматься поисками пищи и самок.

Но если объяснять религию ошибочным срабатыванием сигнала тревоги – мы считаем, что там «кто-то», хотя там только ветер подул, то с таким же успехом можно объяснять атеизм ошибочным срабатыванием блокировки сигнала.

Эволюционное объяснение атеизма могло бы выглядеть примерно так: «Те особи, которые повсюду видели опасность, тигров, разгневанных духов, божеств огня и воды, очень нервничали, хирели, непродуктивно тратили время и силы на попытки задобрить духов и в итоге не могли нормально искать пищу или ухаживать за самками и не оставили потомства. Зато те, которые проявляли храбрость и смело шагали в неизвестное, хотя иногда и погибали, в целом были гораздо более успешны. Они и передали нам гены атеизма, научающие нас, чтобы мы смело утверждали, что нет тут никаких тигров, а также сверхъестественных существ. А поскольку у атеизма есть простое и понятное эволюционное объяснение, он должен быть ложен». Примут ли наши оппоненты такое «опровержение» атеизма всерьез? Едва ли. Но почему?

Потому что атеизм есть некая система воззрений, которую нужно критиковать рационально, а не рассказывая истории про предполагаемых африканских предков? Ну так и христианский теизм есть система воззрений, против которой ее оппонентам также мало помогают художественные рассказы из жизни обезьян.

Мы можем обратить внимание на интересный эффект «слепого пятна»: атеистическим критикам веры в голову не приходит подойти к собственным воззрениям с теми же приемами, что и к воззрениям оппонентов.

Третье. Этот эффект слепого пятна проявляется и в том, что эволюционная (как и вообще биологическая) критика религии, сведение нашего религиозного сознания и мышления к природным, до-рациональным, до-сознательным причинам совершенно упускает из вида, что в материалистический картине мира, которой придерживаются Докинз со товарищи, не только наша религиозность или нравственность, но и вообще любые наши черты, качества и способности, включая нашу рациональность и способность к познанию, имеют эволюционное происхождение. Если это подрывает доверие к нашему религиозному мышлению, то почему не к любому мышлению вообще?

Можно нападать на мою веру, говоря, что она детерминирована эволюционно и биологически, но ведь в таком случае и атеизм Докинза точно так же детерминирован эволюционно и биологически. Более того, в атеистической картине мира его атеизм, как и моя вера, определяется поведением материи в коре его головного мозга, то есть неизбежно сводится к до-рациональным и до-сознательным причинам. И если сведение к таким причинам дискредитирует мой теизм, то почему не атеизм самого Докинза?

Как мы вообще можем быть уверены в нашей способности познавать истину, если все нашим способности, включая когнитивные и интеллектуальные, сформированы слепым и, как предполагается, никем не направляемым процессом эволюции?

Как отмечает, например, американский философ Альвин Плантинга, эволюция не поощряет поиск истины – она поощряет поведение, которое помогает особи выжить и оставить потомство, а это совершенно не обязательно связано с познанием истины.

Конечно, бывают истины узко практического характера: тигры кусаются, огонь жжется, такие-то коренья съедобны, а такими-то можно жестоко отравиться. Но бывают истины, о которых мы спорим с Докинзом: как устроено мироздание? Каков смысл жизни? Каковы наши нравственные обязанности?

К истинам такого рода эволюция, как минимум, равнодушна.

Статистически люди верующие имеют больше детей, то есть продвигают свои гены гораздо успешнее атеистов. Эволюция явно не поощряет атеизм, и мы должны признать, что: либо атеизм ложен, либо эволюция поощряет «религиозные заблуждения». Но если эволюция поощряет заблуждения – лишь бы они помогали выжить и размножиться – то как вообще наша способность к познанию истины могла бы выработаться в ходе эволюции?

Четвертое. Является ли такое объяснение религии сколько-нибудь «научным»? Научная теория должна удовлетворять ряду критериев, в частности, так называемому критерию фальсифицируемости – то есть допускать возможность получения данных, которые бы ее опровергали. Этот критерий выдвинул в 1935 году теоретик науки Карл Поппер, который обратил внимание, что некоторые теории, претендующие на научность (например, марксизм или психоанализ), невозможно подвергнуть экспериментальной проверке – их сторонники будут интерпретировать абсолютно любые события и любое поведение людей как подтверждающие их взгляды.

По этой же причине объяснения религии, которые выдвигает Докинз, также не могут быть подвергнуты проверке. Мы можем найти «эволюционные причины» чему угодно. Религии, атеизму, распущенности, верности, жадности, щедрости, агрессии, кооперации – не существует в принципе и не может существовать вообразимого явления человеческой психики, которому бы Докинз (и иже с ним) не нашел бы эволюционного объяснения. Но это уже выводит его построения за рамки собственно науки.

Пятое. Возникновение какой именно религии это должно объяснять? Примем на минуту, что анимизм возник из эволюционной склонности людей одушевлять неодушевленные предметы и явления природы. Как это опровергает христианскую веру, которая с анимизмом никак не связана? Как мы видим в тексте Докинза, он не может провести различение между анимизмом, суевериями вида «если я одену полосатые носки, мне повезет в карты», идеей, что раз огонь надо кормить, он, видимо, является живым существом, и библейской верой в Бога. Это обычная проблема «научных атеистов», которые делят человеческие воззрения на «атеизм» и «религиозные верования», не отдавая себе отчета, что эти верования являются очень разными, и критика, высказанная в отношении некоторых из них, просто не будет иметь никакого отношения к другим.

Здесь мы, как в примере с «воскресшим Элвисом», имеем дело не с «объяснением путем указания причин», а «объяснением путем ложных аналогий». Люди в африканской саванне думают, что в траве прячется тигр, хотя её просто колышет ветер, а тигр порожден их слишком настороженным воображением – подобно этому люди в церквях поклоняются воображаемому Богу. Но подобного рода объяснение обращается к нашему воображению, а не к логике. С логической точки зрения оно совершенно неосновательно.

Завершая этот обзор последней книги Ричарда Докинза, хочется охарактеризовать ту разновидность атеизма, которую она представляет. Ассоциация, от которой тут трудно отделаться, – это персонаж сказочных повестей шотландского писателя Дж. М. Барри Питер Пэн – мальчик, который не хочет взрослеть, и ему это удается. Атеизм Докинза напоминает о пятнадцатилетнем подростке, которому никогда не будет шестнадцать. Есть вещи трогательно-естественные для этого возраста, и кто в пятнадцать лет не считал себя умнее всех? Но со временем неизбежно происходит какое-то развитие: юноша читает книги, беседует с людьми, приобретает знания и опыт, и та простая, ясная и убедительная картина мира, в которой он мог свысока смотреть на этих глупых взрослых, которые не понимают элементарных вещей, неизбежно разваливается.

Но у Докинза с 2006 года, когда вышла книга «Бог как иллюзия», и до 2019 года, когда была издана «Перерастая Бога», не произошло никакого развития; он застрял на тех же доводах, которые были уже многократно рассмотрены и опровергнуты.

Этот извод атеизма оказывается поразительно чужд тем добродетелям, которые он прославляет – интеллектуальной открытости и честному поиску истины, и склонен к копированию пороков, которые обличает – слепой приверженности сложившимся взглядам и нежеланию рассматривать данные, которые могут поставить их под вопрос.

Конец. Кто читал, тот молодец!

Почему именно в молодости человек выбирает свою судьбу? И как здесь может помочь Православие?

На эти и другие вопросы ответил профессор Московской академии Алексей Ильич Осипов в своей лекции «Церковь и молодежь».

Придя сюда, в это здание, я почти заблудился – тут, в некотором смысле, лабиринт. И наша сегодняшняя жизнь в России – это тоже, в своём роде, лабиринт, из которого не знаешь, как выбраться. Когда-то было проще: были атеизм и религия, всё было ясно, была идеология, все строили прекрасное будущее: кто сознательно, кто с усмешкой – общий вектор был всем понятен.

Сейчас мы попали в совершенно иное положение, когда очень многие люди не знают, куда идти. Произошло такое столкновение разных мировоззренческих систем, религий, сект, идеологий, политических воззрений, что человек действительно оказывается в лабиринте. Где выход, какова цель?

Мне вспоминается одна история из Древней Греции: знаменитый Пифагор пришёл к одному князю по имени Леон, представился. Тот спрашивает: «Кто ты будешь?» Пифагор ответил: «Я просто философ». – «Философ? А кто это такой?» Пифагор тогда ответил интересную вещь: «Вы же знаете, что такое торжище, рынок? Люди там толпятся, шумят, торгуются, спорят, обманывают друг друга, а некто сидит в стороне, на возвышении, и только смотрит на всё это».

Смотрит и оценивает. Он ищет смысл, рассматривает эту жизнь. И когда он находится один, то он может найти смысл. Увлечённый вовлекается, занимается мелочами, спорит, дело может дойти до серьёзных конфликтов из пустых вещей. Люди семейные знают, из чего разгораются пожары, которые сжигают весь дом, разрушают семью.

Так на что смотрит философ? Сейчас каждого думающего человека мучает мысль, которая вызывает страдание от невозможности решить её. Мы не знаем, куда идти. С одной стороны находится мощный поток, с другой – слабый, который не имеет таких средств, чтобы выразить себя в полную силу.

Вспоминается «Одиссея» Гомера. Одиссей после Троянской войны долгое время путешествовал по морю, попал на остров к волшебнице, которая влюбилась в Одиссея, своими чарами обворожила его, и он с друзьями остался там. Наслаждается жизнью, все блага реальные и волшебные перед ним, но проходит время, и он вспоминает: его дома ждёт красавица-жена Пенелопа, а чем он здесь занимается? Где друзья?

С этими вопросами, поставленными самым решительным образом, он обратился к волшебнице. Она сначала не хотела ему говорить, но поскольку он требовал, говорит: «Ну, иди, посмотри». Перед ним прекрасный чистый загон, беленькие, чистенькие свиньи, которые хрюкали от удовольствия, пожирая свой корм. Само блаженство было написано на их физиономиях и маленьких хвостиках, которыми они крутили от восторга. Не жизнь, а блаженство. Правда, на Одиссея это произвело совершенно другое впечатление: он настолько был возмущён, что его друзья, сподвижники по войне, люди превратились в свиней, что потребовал, чтобы они возвратились в своё состояние.

Какую мысль Гомер проводит: два совершенно различных мировоззрения противостоят человеку. Одно из них говорит, что человек должен быть человеком. Другое говорит: нет, человек – это очень скучно, это даже страшно, лучше быть свиньёй: ни о чём не надо думать, вся цель жизни в том, чтобы найти корм и от удовольствия хрюкать.

Один из сподвижников Дарвина, его друг Уоллес, который так же был увлечён теорией эволюции, прочитав его «Происхождение видов», написал ему краткую записку: «А зачем надо было дикарю иметь ум философа?» Речь шла о предшественнике человека, о том, откуда возник человек.

Все животные отлично приспособлены к жизни, так зачем эволюции – если она действительно имела место, — нужно было порождать ум, ум философа, из-за которого у человека возникают ужаснейшие вопросы, которые только мешают жить, из-за которых некоторые кончают с жизнью. Это простой, но самоубийственный вопрос: а зачем я живу? Какой смысл в моей жизни? Каждый день умирают люди, их хоронят, говорят об этом, будто не знали, что человек приговорён к смерти с рождения. С изумлением, удивлением говорят: «Как? Разве?!»

Это говорит не разум, а чувства. Разум прекрасно знает, чувства протестуют. Сама душа человеческая против этого. Потрясающее несоответствие между смертью, которая неминуема, и жизнью, которой человек живёт, и в себе самом чувствует, что она закончиться не может. Это парадокс, который выходит за границы моего внутреннего душевного понимания.

Зачем нужен ум философа, к чему он привёл? Наше поколение, как ни одно предыдущее, убедилось, к чему приводит этот ум человечество. Когда-то думали, что человечество развивается, и развивается его ум, душа, то, что именовалось всегда гуманностью и гуманизмом. Напротив, история свидетельствует о другом: чем дальше в лес, тем больше дров. Недаром Фромм говорил: «История человечества написана кровью, это история непрекращающегося насилия».

Когда-то наивные гуманисты думали, что это только сейчас, люди не понимают многого, а пройдут столетия, и на земле будет рай, ибо девиз: homo homini deus est — «человек человеку божество». Если бы они воскресли в ХХ веке, как бы они были разочарованы, увидев, сколько войн, революций, смертей люди сотворили.

Куда же ведёт нас этот ум? Ум не должен вести к тому, что мы наблюдаем.

Научно-технический прогресс, который обещал нам столько благ, дал нам эти блага: радио, телевидение, самолёты, мобильные телефоны. Скоро человека будут делать, каким угодно, генная инженерия открыла колоссальные возможности. Учёные уже дрожат от страха, что ожидает человечество. Наш ум уже привёл мир к такому состоянию, что мы на грани гибели. Скоро вместо хлеба и соли будут подносить бутылочку чистого воздуха и стакан воды – это будет лучший подарок.

Учёные говорят, что уровень углекислоты в воздухе за ХХ век увеличился на 20-21 %. А если увеличивается углекислота – увеличивается живая масса, она этим же питается. И вдруг оказалась, что биота не откликнулась на это увеличение. Начинаются необратимые процессы. Учёные с печалью утверждают, что недалеко то время, когда эти процессы приведут к глобальной катастрофе, причём такой, которую невозможно будет остановить никакими техническими средствами.

Мы об этом слышим и думаем: ну да, когда-нибудь это произойдёт, когда-нибудь и солнце погаснет, через миллиарды лет. Но учёные говорят, что эта катастрофа моментально или почти моментально, исходя из тех условий, которые мы имеем, может произойти уже в середине XXI-го века. Кто интересуется этим подробнее, могут об этом почитать. Об этом хорошо пишет академик Моисеев в своей книге «Быть или не быть человечеству?». Это не религиозные книги или пророчества, не фантазии – это строгие научные выкладки.

Тем более надо учитывать, что сейчас каждый день открывается что-то новое, что только ускоряет тот процесс, о котором мы сейчас говорим. Как прав был Уоллес, правда, он спросил только об одной части нашей бедной головы: «Зачем дикарю ум философа?», но тут не только философия, тут прагматика, которая ведёт нас к неминуемой гибели. В конце концов, философские и социальные концепции, разработанные умниками, ведут нас туда, к гибели в середине XXI века. К этому стоит прислушаться, хотя древнюю пророчицу Кассандру ненавидели и проклинали, потому что она предсказывала трагические события, но, увы, это пророчества сбывались.

Итак, мы, нынешнее поколение, видим – не верим, не предполагаем, а видим – куда мы идём. В чём причина? Есть ли какой другой вариант жизни? Причина уже всем ясна: полный отрыв научно-технического прогресса от нравственного закона, религиозных требований, этических норм. Нас десятилетиями убеждали, что наука против религии, не атеизм, а именно наука.

Чуть-чуть ошиблись: наука – против атеизма. Наука считает, что познаваемый мир бесконечен, и любые наши знания есть только островок в океане непознанного, поэтому даже если бы не было Бога, наука никогда не могла бы об этом сказать. Напротив, лучшие умы приходят к тому, что такой мир мог возникнуть только, если есть Высший Разум, который религия называет Богом.

Есть два различных, несводимых друг к другу понимания жизни. Первое – это вот эти хрюкающие свинки, которым ничего больше не нужно, и этот тип жизни нам внедряется по всевозможным каналам: радио, телевидение, пресса. Как-то по радио корреспондент спрашивает психолога: «Многие подростки сейчас интересуются смыслом жизни – как вы могли бы оценить это?» Психолог, врач Нечаева отвечает: «Это очень опасно». Опасно – он ведь станет человеком… Нас хотят превратить в хрюкающих свинок, не думающих о нравственности, Боге, смысле жизни.

Слава Богу, сейчас есть возможность сказать и о другом. Оказывается, те, кто пошли по этому свинскому пути, не получают того, что думают. Для свиньи достаточно корма, для человека – нет. Психолог Юнг говорил, что больше половины его пациентов приходят по причине потери смысла жизни. И это в Западной Европе, обеспеченные пациенты, у которых «корма» достаточно. На одной из встреч в Финляндии один из финнов сказал: «Согласно некоторым исследованиям, больше половины людей на Западе потеряли смысл жизни. Мы уже убедились, что предметом работы психиатров будут являться чувства уныния, тоски в гораздо большей степени, чем само страдание. Поводом к самоубийству всё чаще становится экзистенциальная опустошённость человека».

Когда наши приезжают на Запад, то ахают: тротуары порошком моют, всюду цветы, в магазинах полно, рай земной. Но всё надоедает очень скоро, и человек приходит к диким вещам. Аморализм начинается от пресыщенности. Как в «Камо грядеши» — когда Петроний устраивал пиры, то на десерт подавали соловьиные язычки. Человек с ума начинает сходить.

Антонов, наш современный писатель, правильно сказал: человек, который в материальных благах уже не нуждается, а потребностей в духовном развитии не воспитал – страшен.

Православие предлагает нечто иное. Есть странные стереотипы, данные подчас врагами христианства, или людьми непонимающими, будто христианство утверждает: дух, аскеза – и больше ничего, тело – это враг, то, что надо мучить, уничтожать. Ничего подобного: христианство утверждает, что человек – это душа и тело, но первичной, управляющей должна быть душа, ум, совесть. Без этого человек погибнет. Переверните человека с ног на голову – он погибнет. Человек – не животное, он нечто другое, в чём есть ум и совесть.

Христианство утверждает, что смысл жизни не в этой жизни самой по себе – эта жизнь имеет огромное значение для жизни, но не в этой жизни, но уже здесь этот смысл открывается. Есть Бог, есть вечность, душа, человека ожидает вечность, причём та вечность, в которой человек находит полное удовлетворение тем исканиям, идеалам, которые чувствует в своей душе. Этим идеалом является Бог, Который не есть существо, сидящее где-то на другой планете, Бог есть Дух, то, что не ограничено ни пространством, ни временем. Христос сказал: «Царство Божие внутрь вас есть».

Человек есть образ Божий, а не животное, в нём присутствует возможность стать богоподобным существом. Для этого есть нормы христианской жизни. Христианство настаивает, что человеком может стать только тот, кто станет христианином, т.е. будет жить согласно нравственным требованиям христианства. Речь идёт не о требованиях Бога, а о существующих нравственных и духовных законах, которые столь же объективны, как и законы физического мира.

Третий закон Ньютона гласит: чем сильнее ты ударишься о стену, тем больнее тебе будет. Христианство говорит: чем сильнее ты возненавидишь кого-то, тем больший вред ты причинишь себе. Христианство называет грехом всё то, что является нарушением законов человеческого бытия. Например, экологический кризис является следствием греховного отношения людей к тем закономерностям нашего мира, которые мы постепенно постигаем.

Не Бог бьёт человека, а сам человек наказывает себя, Бог не может нарушить свободу человека, мы обладаем свободой добра и зла. У Максима Исповедника, замечательного духовного писателя VII-го века есть такие слова: твоим богатством является только то, что ты отдал другим. Поэтому, делая другому зло, это зло является моим.

Христианство утверждает первичность духовного начала, т.е. всё основное в человеке находится в его душе, которую никто не видит, не слышит, не знает. Внешние наши действия – это проявления нашего духа. Христианство призывает, чтобы наш дух был свят. Никто ведь не хочет жить в обществе обманщиков, лицемеров, злодеев, все чувствуют, как прекрасно быть среди порядочных людей. Как хорошо сказал Чехов: «У человека всё должно быть прекрасно: и мысли, и желания, и чувства, и лицо, и руки, и одежда». К этой красоте зовёт христианство, но утверждает, что красота эта начинается внутри человека.

Если я увижу своего друга, знакомого в грехе: напился, например, — то могу всем рассказать об этом, и всадить нож в своё сердце, а могу покрыть его грех молитвой. Основной закон христианства – это закон любви, сочувствия, сострадания. Только следуя этому закону, можно стать человеком. Христианство даёт возможности этого.

То благо, к которому мы часто неосознанно стремимся, обусловлено нашей свободой в духовной области. Человека счастливым делает только внутреннее состояние его души, его отношение к голосу совести. Там, где нет любви – нет истины, нет добра, нет правды.

Сейчас все говорят о любви, все фильмы об этом, но никто и никогда не говорит, как приобрести это. Мы все знаем, чувствуем, что счастлив тот, у кого есть любовь. Но мы ищем случайного, а христианство показывает прямой, правильный путь к этому величайшему достоянию. Дар любви присутствует в человеке, потому что он – человек, вся суть только в том, сумеем ли мы раскрыть этот драгоценный ларчик.

Христианство предлагает молодому человеку поверить в одну важную мысль: у Владимира Соловьёва есть такие слова: «И ад, и земля, и небо с особым участием смотрят на человека в ту роковую пору, когда в него вселяется эрос». На определённом этапе жизни с человеком происходят серьёзные изменения в психологии, это период, когда человек может стать прекраснейшим существом или превратиться в грязь.

В фойе одной из старых гостиниц на двух стенах были изображены две картины, слева и справа. Слева был изображён хоровод девушек и парней в чистой сверкающей одежде с высоко поднятыми горящими факелами, атмосфера торжества и радости. Невольно каждый приходящий зачарованно глядел на это.

А на другой стене было то, от чего сжималось сердце: угасшие и упавшие факелы, мрак, пронизывающий атмосферу, и змееподобно переплетающиеся тела тех, кто здесь был и стоял…

Именно в эту пору решается судьба и будущее счастье человека. В старых романах великолепно было описано чувство любви. Возьмите «Дворянское гнездо» — это искусство, гении писали! Как они описывали чувства, как люди могли переживать, и сейчас многие переживают. Говорят об этой любви: «Это то, выше чего на земле нет ничего».

Но тот, кто не останется в эту пору с высоко зажжённым факелом, теряет самое драгоценное в его жизни. Каждому дана чаша любви: её можно сохранить, а вступив в брак, испить её полное блаженство, а можно расплескать по каплям. Блуд приводит к разрыву душу, к опустошению души, блуд убивает душу. Человек становится неспособным к любви, начинаются игры в любовь. Теряются чувства, остаётся одна биология.

Берегите это сокровище, которое на религиозном языке называется целомудрием, не дайте ему упасть и быть втоптанным в грязь! Для молодёжи важно сохранить это сокровище, не поддаваться негодяйской пропаганде, когда человека хотят превратить в скотину. Нужно сохранить и донести до брака, чтобы узнать, что выше этого счастья не может быть.

Христианством жил наш народ тысячелетие, и мы видим, какое счастье было в тех семьях, в которых был сохранён этот залог, данный человеку. Пропаганда безобразного образа жизни идёт не от друзей, это надо понять и бросить это.

– Спасутся ли после смерти члены секты «Адвентисты седьмого дня»? В чём различие между Православием и адвентистами?

– Речь идёт не только ведь об адвентистах, а вообще – спасутся ли люди неправославные: католики, лютеране, баптисты, мусульмане, индуисты. Это один из трудных вопросов. Трудность в том, что с одной стороны, мы имеем множество утверждений, в том числе и авторитетных, о том, что спасение только в Православии. С другой стороны, мы имеем не менее сильное утверждение Евангелия, которое гласит: «Бог есть любовь». Он знал, для чего и кому даёт бытие.

Если Бог есть любовь, и Он знал, что кто-то погибнет, то мы оказываемся тут в неразрешимой ситуации. Если Он – любовь, то не должен был давать бытие, ибо Он ведь знал, что человек использует во зло свою свободу. А если Он дал это – тогда, может быть, Он и не любовь?..

В мусульманстве и иудействе всё проще: там Бог милостивый, но и справедливый: каждому по его делам, поэтому одни пойдут в рай, другие – в ад. Христианство говорит: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, чтобы каждый верующий не погиб, но имел жизнь вечную».

В настоящее время на земном шаре больше 6-ти миллиардов человек, а православных – 170 миллионов. Причём 170 миллионов – по статистике, тех, кто называет себя так, а кто из них настоящие, кто живёт по-христиански?

Ответ на этот вопрос можно дать только тот, который исходит из почти последних строк Евангелия: кто первый вошёл в рай? – Разбойник. Покаявшийся на кресте. Это было не случайно, а промыслительно, что рядом со Христом были распяты два разбойника. Не адвентист, а разбойник и убийца оказался первым в раю.

Православие действительно истинный путь. Все прочие пути: иных христианских конфессий, иных религий, нерелигиозные пути – я считаю ошибочными. Но когда меня спросят: погибнет или спасётся вот этот адвентист – я вешаю на свой рот вот такой замок: не знаю, кто спасётся. Никому и в голову не могло прийти, что первым в рай войдёт разбойник. Это антирелигиозная вещь: ни одна религия не согласится, чтобы первым в рай вошёл негодяй. Поэтому мы должны рассуждать о путях религиозного спасения, но когда дело касается оценки конкретного человека – я молчу.

Во время Второй мировой войны было, наверно, всего три случая, когда лётчик падал со сбитого самолёта без парашюта и оказывался невредимым, попадал в толщу снега под откос. Поэтому «не судите, да не судимы будете», людей не судите, а мировоззрения – важно. Прыгать надо только с парашютом.

– Согласны ли Вы со знаком равенства между любовью и жертвенностью? Может ли быть счастливым брак, когда приносят себя в жертву?

– Жертвенность является одним из важнейших условий любви, но нет любви там, где нет христианского смирения. Под смирением часто понимают какое-то рабство, покорность, забитость, пассивность – ничего подобного, самые смиренные люди были величайшими героями. Митрополит Филипп, когда Иван Грозный пришёл в храм, при всех обличил того, зная, что ему грозит гибель. И таких примеров множество, смирение – это потрясающее мужество.

Под смирением в христианстве понимают видение того, что я совсем не тот, каким должен быть. И когда я вижу себя несоответствующим тому, каким должен быть, и другого, такого же, то я и отношусь к нему соответствующе: больной больного не осуждает.

Как писал Макарий Великий, которого называли земным богом: «Боже, очисти мя, грешного, яко николиже сотворих благое пред Тобою». Даже добро сделаю – и тут же тщеславие. Как у Феофана Затворника сказано: «Сам дрянь дрянью, а всё твердит: «Несмь, якоже прочии человецы»».

Поэтому истинная любовь может быть там, где есть вот это христианское смирение. Тогда оно всегда сопрягается с великодушием, я сочувствую человеку, потому что знаю, что у меня самого ещё хуже. Не потакательство, а сочувствие. Это сочувствие даёт правильное отношение к человеку. Сочувствие ведёт, конечно же, к жертвенности, ибо подчас у человека такие недостатки, что надо или пожертвовать своим самолюбием, или разрушить семью. В этом смысле можно согласиться, что любовь там, где есть самопожертвование.

Если этого нет с другой стороны, то должна исполнять это хотя бы одна сторона. Апостол Павел справедливо пишет: «Не спасётся ли муж неверующий женою верующею», — или наоборот. Под верующим понимать надо не того, кто верует, что есть Бог, Христос, что Он жил две тысячи лет назад и прочее. Не об этой вере идёт речь: «Бесы веруют и трепещут». Под верующим понимается тот, кто живёт по тому правилу, образу, которое указывает Евангелие, стремится жить. Не суди, не злись, не притворяйся, не лукавь, не лицемерь – говорит Христос. Если бы я был верующий – я бы изо всей силы старался этого не делать. Не верю – потому так спокойно это делаю. Бесовская вера: признаёт, что есть Бог и Христос, проку только нет никакого от этого. Вера – только тогда, когда претворяется в действие.

Поэтому если одна сторона, верующая этой евангельской верой, живёт так, то другая сторона, тронутая этой верой, сама начнёт жить так же. Нет более убедительных средств в христианстве, как только собственный пример.

– Вы говорили, что философ не вовлечён в жизнь, и у него есть возможность со стороны взирать на неё. Но философ всё же человек, и мы лишь со стороны смеёмся над сварливой женой Сократа. Как найти возможность человеку взглянуть на жизнь со стороны, непрерывно участвуя в ней?

– Я не люблю употреблять иностранные термины, но тут вынужден употребить такой: нужно объективировать себя, т.е. посмотреть на себя со стороны. Простой пример: я услышал, что кто-то сделал дурное, и у меня тут же порыв — рассказать это соседке или другу. Нужно посмотреть на себя со стороны: сделаю я это или нет, расскажу или сдержусь. Вот такой философский взгляд на себя чрезвычайно полезен, когда мы имеем евангельские критерии жизни.

– Очень хочется жить по заповедям Божьим, быть подобающим христианином, но выходишь из дома – и масса искушений. Я согласна, что всё происходит с нами по воле Божьей, но где воля Божия, а где – моя? Как разграничить?

– У нас есть разум и совесть. По геометрии нас учили: если пересекаются две линии, то в этом пересечении есть точка. Мы читаем Евангелие, знаем, что хорошо, а что плохо, совесть нам подсказывает – я имею знания. Я могу руководствоваться этим знанием, понимая, что Бог не может коснуться моей свободы. Я настаиваю на этом – моей свободы желания добра или зла. Я не могу делать всё, что мне хочется, но могу выбирать между добром и злом. Бог не может меня заставить делать добро помимо моей воли.

Поэтому я знаю, что делаю я – совесть и разум мне об этом говорят, надо следовать этому. А когда мы говорим, что делает Бог – это всё то, что с нами случается совне, а это случается в соответствии с нашим духовным состоянием. Мы можем менять нашу внешнюю жизнь, только меняясь сами.

Нельзя понимать промысл Божий так, что он действует на нас безусловно, нет, он призывает нас к действию. Если понимать так, что как делает Бог – так и нужно, то мы попадём в очень затруднительную ситуацию: если упал в лужу, то не смей подниматься – ведь по промыслу Божьему упал. Нет, основной принцип христианства выражается с помощью греческого слова синергия, т.е. совместное, Бог ничего не может сделать со мной без меня, с моей свободой. И я ничего не могу сделать без Бога – Бог есть дух, живущий во мне. Степень моего произволения жить по Богу и определяет характер моей жизни.

Поэтому насчёт искушений замечательно говорят отцы: «Не искушен – не искусен». Искушения нам нужны, поскольку мы находимся в состоянии гордости и самомнения, пока мы таковы – Бог отступает от нас. Мы как бы говорим: Господи, отойди, я сам. И Он отходит. А мы плюх – и в грязную лужу. И всю жизнь плюхаемся туда, не понимая, что причиной является наше самомнение. Если бы мы действительно обратились к Богу с искренней молитвой: «Господи, помоги мне, я вижу, что я никто и ничто пред Тобою», — но это так трудно, что просто удивительно.

Трагедия Иуды Искариотского навсегда осталась запечатленной в евангельской истории как назидательный пример страшной судьбы предателя. Но встречается и другое мнение: Иуда, мол, был непонятым героем. В чем ошибочность такого мнения, противоречащего всей христианской традиции, и в чем заключается опасность предательства, расскажет Павел Владимирович Кузенков.

– Павел Владимирович, где берет свое начало идея, что Иуда Искариот не предатель, а тот, кто выполнил «повеление Божие о предательстве»?

– Эта идея берет начало от наивного увлечения формальной логикой. Рассматривая причинно-следственную связь евангельских событий, можно умозаключить, что раз искупительная жертва Господа на Голгофе явилась следствием предательства Иуды, то и грех Иуды играет некую важную роль в божественном Промысле. Существовала даже целая гностическая секта «каинитов» – поклонников Иуды, который якобы совершил «тайну предательства» по поручению Христа.

Но такие рассуждения опровергались святыми отцами. Так, патриарх Фотий приводил в пример императора Диоклетиана: он казнил множество христианских мучеников, которые благодаря этому попали в рай. Но, говорил святитель, мы не благодарим Диоклетиана, ибо для духовной оценки человеческого поступка важен замысел. Всемогущий Бог даже худые замыслы часто направляет ко благу — но это не значит, что злодеи и грешники выполняют волю Божию. Человек совершенно свободен в своем выборе между добром и злом, и за этот выбор он и ответит перед Богом.

Иуда был абсолютно свободен в своем выборе

У того же Иуды был выбор, он был абсолютно свободен. Когда Христос, видя и зная намерение Иуды, сказал ему: «Что делаешь, делай скорее» (Ин. 13:27), он вовсе не побуждал его к предательству. Господь этими словами пытался пробудить совесть Иуды, как бы торопя его с выбором: «Если решился на злодеяние – делай: да – да, нет – нет». Никто из апостолов не понял тогда этих слов, а Иуда, конечно же, понял сразу. В этот момент он еще мог раскаяться – но гордыня пересилила совесть. Впрочем, ненадолго: потом, когда дело уже было сделано, совесть опять заговорила, и голос ее стал настолько невыносимым, что Иуда не смог дальше жить и покончил с собой.