Жизнь и смерть, душа, рай и ад...

11 постов

11 постов

15 постов

4 поста

14 постов

10 постов

45 постов

105 постов

20 постов

46 постов

10 постов

6 постов

9 постов

19 постов

3 поста

7 постов

29 постов

3 поста

110 постов

27 постов

18 постов

25 постов

42 поста

15 постов

39 постов

5 постов

6 постов

14 постов

38 постов

9 постов

На пятой неделе Великого поста Церковь снова обращает души и сердца верующих к чтению покаянного канона Андрея Критского. Какова причина этого повторного пения канона?

На пятой неделе Великого поста Православная Церковь снова обращает души и сердца своих верных к чтению покаянного канона святителя Андрея Критского. Причину этого мы можем увидеть в соответствующем синаксаре: «Поскольку Святая Четыредесятница близится к концу, то, дабы люди, сделавшись беспечны, о духовных подвигах не вознерадели и от целомудрия вконец не отвратились, то величайший Андрей, повествуя в песнопениях канона своего о добродетели славных мужей и здесь же – об уклонении от нее негодных, предрасполагает ослабевающих, как некий наставник, доброразумнее быть и мужественно вперед простираться».

Всех тем, образов и примеров заключенных в этом великом аскетическом произведении не охватишь, поэтому давайте обратимся к «добродетелям» некоторых «славных мужей», о которых нам повествует святитель Андрей, и соотнесем свою жизнь с ними.

Многие из нас, кажется, неплохие христиане: в храм ходим, с определенной регулярностью причащаемся, молитвенные правила выполняем, посты соблюдаем. Но при этом, чем бы ни занимались, яд греха проникает всюду. По большому счету все наши добрые дела, все наши духовные усилия довольно быстро «затмеваются» пороком.

Когда весь ворох своих пороков и грехов, совершенных за всю прошедшую жизнь, представляешь лежащими на одной «чаше весов», то задаешь себе вопрос: а что я могу положить на «чашу» противоположную?

С определенной осторожностью можно сказать, что «чистыми» в очах Божиих мы становимся, причащаясь Его Пречистых Тела и Крови и едва отойдя от Чаши. Но в том нет нашей заслуги. Литургия в скором времени заканчивается, и мы снова быстро наполняемся грехом. Потому святитель Андрей обращается к образу Авеля и восклицает:

«С Авелем, Иисусе, я не сравнялся в праведности, даров Тебе приятных не приносил никогда, ни дел богоугодных, ни жертвы чистой, ни жизни непорочной».

В этих словах мы видим и укрепление для тех, кто уже немного подустал от понесенных трудов, и укор тем, кто проходит пост, не особо себя утруждая. Как важно прочувствовать это отсутствие добрых дел и непорочной жизни. Когда весь ворох своих пороков и грехов, совершенных за всю прошедшую жизнь, представляешь лежащими на одной «чаше весов», то задаешь себе вопрос: а что я могу положить на «чашу» противоположную?

От этого образа становится не по себе. А ведь столь недосягаемое для нас бесстрастие это, если угодно, все лишь «выход в ноль»: «Погубил я первозданную красоту и благолепие мое», – читаем мы во второй песни канона. В определенном смысле можно сказать, что все наши духовные усилия – это еще не качественный рост ввысь, а только стремление выбраться из той «ямы», в которой оказалось человечество. Пусть же слова святителя Андрея станут для нас стимулом возбуждающим ревность в подражании праведности Авеля в оставшиеся три недели поста.

* * *

Далее перед нами всплывают вечные покаянные образы царя Давида, блудницы и мытаря. И если в Авеле мы не видим никакого порока, он для нас некий идеал изначально, то здесь налицо возможность восстания даже с самых «темных» глубин человеческой испорченности. Если это было доступно им, то доступно и нам.

Святость жизни одного человека сохранялась в роду, служила примером для взращивания святости в потомках, давала добрый плод в последующих поколениях.

Святитель Андрей косвенно затрагивает еще одну важную тему, заставляющую ужаснуться собственных грехов.

«Всех, живших до закона, – пишет он, – взором перебрав, о душа, Сифу не уподобилась ты, ни Еносу не подражала, ни Еноха переселению, ни Ною, но оказалась скудна праведных жизнью».

Перечисленные имена ветхозаветных праведников здесь не зря упомянуты в соответствующем порядке. Сиф был отцом Еноса, Енос прапрадедом Еноха, а Енох прадедом Ноя. Святость жизни одного человека сохранялась в роду, служила примером для взращивания святости в потомках, давала добрый плод в последующих поколениях. Нельзя не сказать, что этот процесс может происходить и со знаком «минус».

Грех, порожденный нашей порочной жизнью – это не только наше личное дело. Вокруг нас много других людей, у каждого есть близкие и родные, которым мы, христиане, подаем далеко не самый лучший пример. Иногда наше поведение приводит и к тому, что мы становимся разносчиками греха, «заражаем» им окружающих. Тогда и отвечать уже будем не только за самих себя, но и за тех, кого соблазнили.

Мы не святые, но милосердие Божие покроет многие грехи наши за одну обращенную к Нему душу.

В каждом человеке есть порочные наклонности, болезни за которые нас улавливает враг рода человеческого. Но в каждом человеке есть и, как писал заключенным доктор Гааз, «частичка сущности», предназначенная для любви Божественной. Здесь, может быть, и не нужно слово, не нужна яркая проповедь, но наше покаяние, наш духовный труд и дерзновение могут стать тем «крючком», который сможет зацепиться в ближнем за эту «частичку сущности». Мы не святые, но милосердие Божие покроет многие грехи наши за одну обращенную к Нему душу.

* * *

Затем святитель Андрей обращается к образу Авраама, его ревности и вере:

«Об Аврааме слышала ты, душа моя, в древности оставившем землю отеческую и сделавшемся пришельцем; его решимости подражай».

Даже в сегодняшних условиях любой переезд семьи с одного места жительства в другое – событие не самое легкое, что уж говорить о древних временах. Но Авраам был верен Богу до конца. Нам же этой решимости часто не хватает.

Покаяние и слезы не возникнут просто так, все должно начинаться с вполне определенной работы, с вещей простых и доступных, таких как самоограничение, пост, молитвенные усилия, но мы слишком привязаны к заботам земным.

О духовной жизни мы уже много знаем, много читаем, но все это для нас, как правило, остается теорией. Мы вроде и понимаем, как надо, а не делаем. Нам часто вот этого «чуть-чуть» и не хватает. Покаяние и слезы не возникнут просто так, все должно начинаться с вполне определенной работы, с вещей простых и доступных, таких как самоограничение, пост, молитвенные усилия, но мы слишком привязаны к заботам земным. Нам недостает этой самой решимости, чтоб разорвать зависимость и совершить, подобно Аврааму, скачок веры. Только в таком случае мы сможем действительно стать хоть на чуточку ближе к блаженной вечности: «О лестнице, Иакову показанной, ты знала, душа моя, ведущей от земли к небесам, почему же не стяжала ты восхождения твердого – благочестия?», – дает нам еще один образ святитель Андрей.

Разговор о патриархе Иакове продолжается чуть дальше и переходит в воспоминание о его женах, ради сочетания с которыми он вынужден был и «зной дневной претерпеть», и «мороз ночной» перенести «на всякий день прибыток творя, пася, сражаясь, рабски служа». В покаянных речах творца канона Рахиль и Лия становятся образами аскетических добродетелей. Лия – как многодетная женщина – деянием, а Рахиль – как полученная в результате многих трудов – познанием.

Вера должна быть деятельной, а иначе все наши воззвания и молитвы не будут иметь никакого смысла.

Здесь невольно вспоминаются слова святителя Тихона Задонского, который говорил, что Христу противится не только тот, кто Его учение не приемлет и не признает Его за Спасителя мира, но и тот, кто заповедей Господних не исполняет, не делает, что Он повелевает. Вера должна быть деятельной, а иначе все наши воззвания и молитвы не будут иметь никакого смысла. Познание же Бога невозможно, как говорил преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, без поочередного прохождения всех ступеней, первая из которых и есть покаяние, ведь «напрасно стремится к созерцанию Бога тот, кто не уклоняется от нечистоты пороков. Ибо Дух Божий удалится от лукавства и не будет обитать в теле, порабощенном греху».

Не забывает святитель Андрей и об Иове Многострадальном, являющимся нам образцом мужества и твердости воли: «Чертогом своим считал он гноище и язвы – жемчугами». И пусть, узнаем мы из дальнейших строк, наша жизнь преисполнена боли и страданий, но время ее кратко, а потому, если мы действительно живем в «зоне видимости» жизни вечной, то и не имеем права тратить драгоценные минуты и быстротечные года на вещи второстепенные.

Давайте вспомним слова отца Серафима (Роуза), который говорил, что уже позже, чем мы думаем. Пускай он относил их к последним временам существования этого мира, но и прямо сегодня, прямо сейчас, как писала Марина Цветаева: «В Бессмертье что час – то поезд!».

Не будем же расслабляться, а то вдруг еще немного и мой «поезд» придет. Строки же великого покаянного канона да будут в помощь всем нам.

Протоиерей Владимир Долгих

P.S.

✒️ Я перестал читать комментарии к своим постам и соответственно не отвечаю на них здесь. На все ваши вопросы или пожелания, отвечу в Telegram: t.me/Prostets2024

✒️ Простите, если мои посты неприемлемы вашему восприятию. Для недопустимости таких случаев в дальнейшем, внесите меня пожалуйста в свой игнор-лист.

✒️ Так же, я буду рад видеть Вас в своих подписчиках на «Пикабу». Впереди много интересного и познавательного материала.

✒️ Предлагаю Вашему вниманию прежде опубликованный материал:

📃 Серия постов: Вера и неверие

📃 Серия постов: Наука и религия

📃 Серия постов: Дух, душа и тело

📃 Диалоги неверующего со священником: Диалоги

📃 Пост о “врагах” прогресса: Мракобесие

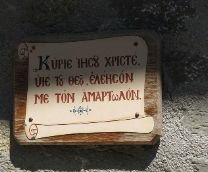

Ты прочел в Евангелии слова Христа: «Всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа Святаго не простится, ни в этом мире, ни в будущем». И спрашиваешь, что такое хула на Духа Святаго?

Это хула на Духа Святаго. Безбожник, ненавистник и гонитель истины Божией хулит Духа. Самоубийца, возненавидевший жизнь и убивающий ее в себе, хулит Духа. Ибо Дух Святый назван Духом истины и жизни Подателем.

В Евангелии от Иоанна написано, что Господь Иисус Христос трижды назвал Духа Святаго Духом истины (Ин. 14, 17, 15:26, 16:13). Кто, отрекаясь, высмеивает истину, тот отрекается от Духа Святаго и высмеивает Его, ибо Он – Дух и Истина.

Почему этот грех не простится, спрашиваешь ты, в то время как другие грехи простятся? Ведь простились же Закхею сребролюбие, блуднице – плотские грехи, разбойнику на кресте – насилие, и многим другим прощены их грехи. Почему же не простится отрицание истины, безверие и высмеивание Бога Духа? Потому, что тех грехов люди стыдились и каялись в них, а здесь нет этого. Там люди грешили, но стыдом и страхом были связаны с Богом. Здесь же связь с Богом прервана, и человек-безбожник бесконечно далеко, полностью отошел от Бога. Там – слабость, здесь – упорство воли. Там душа скитается во мраке, но ищет света. Здесь душа, скитаясь во мраке, мрак называет светом. Когда у человека нет воли ко спасению, Бог не хочет насильно спасать его.

Самоубийство, ненависть к жизни в себе, тоже хула на Духа Святаго, ибо Дух Святый назван Подателем жизни. Когда человек принимает жизнь от Духа жизни и по незнанию, откуда им получен сей дар, не благодарит Бога, то простится ему. Если же некто, приняв от Духа жизнь, с презрением отвергает ее, не простится ему ни в этом веке, ни в будущем. Чтобы это понять, разберемся, что значит «простить». Простить грешнику грехи – значит вернуть ему всю полноту жизни, заново даровать ему жизнь. Но, если кто-то не желает жить, презирает и ненавидит жизнь, Богу больше нечего дать ему и Он вычеркивает его из Книги жизни.

Молись Богу, чтобы сохранил тебя и твоих близких от смертного греха – безумного бунта твари против Творца.

От Господа тебе здравия и милость.

"Ответ на письмо". Святитель Николай Сербский (Велимирович)

P.S.

✒️ Я перестал читать комментарии к своим постам и соответственно не отвечаю на них. На все ваши вопросы или пожелания, отвечу в Telegram: t.me/Prostets2024

✒️ Простите, если мои посты неприемлемы вашему восприятию. Для недопустимости таких случаев в дальнейшем, внесите меня пожалуйста в свой игнор-лист.

✒️ Так же, я буду рад видеть Вас в своих подписчиках на «Пикабу». Впереди много интересного и познавательного материала.

✒️ Предлагаю Вашему вниманию прежде опубликованный материал:

📃 Серия постов: Вера и неверие

📃 Серия постов: Наука и религия

📃 Серия постов: Дух, душа и тело

📃 Диалоги неверующего со священником: Диалоги

📃 Пост о “врагах” прогресса: Мракобесие

Пример богоугодной жизни укрепляет теоретическое знание и дает ему практическое подтверждение. Это касается не только богословских наук, но и всех других. Всякое знание, которое открывают человеку науки – дар Божий людям, оно являет присутствие Божие в этом мире.

Совсем другое дело практическое применение этого дарованного знания. Оно зависит от качества нашей жизни – с Богом или против Бога. Поэтому оно может быть использовано и на пользу, и во вред человечеству. Ничего из того, что было открыто наукой, Господь не даровал во вред, все даровал исключительно на пользу, только на пользу. Только сама человеческая поврежденная свободная воля, которая утратила страх Божий, превратила добро, дарованное Господом, в зло, от которого мы страдаем и мучаемся в этом мире.

Старец Фаддей (Витовницкий)

P.S.

✒️ Я перестал читать комментарии к своим постам и соответственно не отвечаю на них. На все ваши вопросы или пожелания, отвечу в Telegram: t.me/Prostets2024

✒️ Простите, если мои посты неприемлемы вашему восприятию. Для недопустимости таких случаев в дальнейшем, внесите меня пожалуйста в свой игнор-лист.

✒️ Так же, я буду рад видеть Вас в своих подписчиках на «Пикабу». Впереди много интересного и познавательного материала.

✒️ Предлагаю Вашему вниманию прежде опубликованный материал:

📃 Серия постов: Вера и неверие

📃 Серия постов: Наука и религия

📃 Серия постов: Дух, душа и тело

📃 Диалоги неверующего со священником: Диалоги

📃 Пост о “врагах” прогресса: Мракобесие

Замечательный вопрос, наверное, он волнует большинство граждан нашей страны. Я не являюсь атеистом, скажу больше, я не являюсь верующим в душе, а я являюсь православным христианином. Поэтому я верю и сердцем знаю, что после смерти всех нас, атеистов, мусульман, буддистов, христиан, ждёт одно и то же - встреча с Господом нашим Иисусом Христом.

А вот как пройдёт эта встреча зависит от того, как мы живём здесь и сейчас, в нашей земной жизни. Для тех людей, которые уверовали и узнали Бога в этой земной жизни, для тех, кто ждал этой встречи, как говорил апостол Павел, что для него жизнь – Христос и смерть – приобретение, для них эта встреча будет радостной и давно ожидаемой.

Для тех, кто верил в Бога, но при этом много, как говорит наша молодёжь, накосячили, им будет стыдно на этой встрече с Богом. Им будет стыдно от того, как они воспользовались теми дарами, которые дал им Бог. Но и эта встреча будет им в радость. Мы все помним встречу отца и блудного сына, когда сыну очень стыдно, но отец прощает его и одевает в лучшие одежды.

Для тех, кто были атеистами в этой жизни, эта встреча может проходить по-разному. Для кого-то это будет встреча слепого со светом. Есть видео в интернете, как не слышащие люди, благодаря современной медицине, впервые слышат звуки. И можно увидеть лицо человека, совершенно потрясенного от услышанного. Вот подобного рода будет выглядеть эта встреча с Богом. Так Ты всё-таки есть?

Для кого-то это будет встреча ненависти – так это был Ты всё время? А для кого-то не будет и встречи, ведь мы всегда можем закрыть глаза и сказать, что мы ничего не видим и видеть не хотим. Для тех же, кто шёл сознательно против Бога, для них, к сожалению, будет то самое озеро огненное и червь не усыпаемый. Но не потому что Бог их туда ввергнет, а потому что они сами изберут этот путь, так как они всё равно будут против Бога и там. Для них согласиться с любовью Бога будет мучительнее, чем пойти в муку вечную. Так что не тратьте время нашей жизни зря.

Отвечал протоиерей Максим Первозванский

P.S.

✒️ Я почти не читаю комментарии к своим постам и соответственно редко отвечаю здесь на них. На все ваши вопросы или пожелания, отвечу в Telegram: t.me/Prostets2024

✒️ Простите, если мои посты неприемлемы вашему восприятию. Для недопустимости таких случаев в дальнейшем, внесите меня пожалуйста в свой игнор-лист.

✒️ Так же, я буду рад видеть Вас в своих подписчиках на «Пикабу». Впереди много интересного и познавательного материала.

✒️ Предлагаю Вашему вниманию прежде опубликованный материал:

📃 Серия постов: Вера и неверие

📃 Серия постов: Наука и религия

📃 Серия постов: Дух, душа и тело

📃 Диалоги неверующего со священником: Диалоги

📃 Пост о “врагах” прогресса: Мракобесие

У евреев не было слова «совесть». Сама совесть была. Без нее нельзя. Но слова не было. Все оттенки моральных состояний традиционно выражались вариациями на тему «страха Божия». Язычники же, не имевшие таких емких словосочетаний, связанных с Единым, искали свои адекватные термины.

Евреи могли презрительно относиться к самой идее того, что за пределами Израиля возможны успешные духовные поиски. Их избранность и долгое хранение истины в одиночестве лучше всего способствовали развитию чувства религиозного высокомерия. Но духовная гордость, помноженная на презрение, и априорная убежденность в чьей-то бесплодности и бесполезности — плохие товарищи. Слово «совесть» тому доказательством.

И в греческом, и в русском, и в английском, и еще, вероятно, во многих языках это слово сконструировано одинаково. В нем заключена идея со-присутствия, со-существования. Есть некий голос во мне, который, в сущности, не мой. Звуча во мне, но частью меня не являясь, этот голос реагирует на события, совершаемые в моральной области. Он неподкупен, этот голос. Случись что-либо не по его воле — и он тут же начинает звучать. Причем заставить его замолчать не в силах человека. Этот голос способен казнить и мучить, он способен утешать и дарить внутреннее блаженство, иногда — посреди физических мук. «Голосом Бога» стали называть этот голос бывшие язычники, познавшие Бога. И даже отказавшиеся от Бога бывшие христиане (хоть плач, хоть смейся) называли его «внутренним комиссаром» (Фурманов, например).

Само появление термина связывают с философской школой стоиков. И термин оказался так удачен, он так виртуозно вскрывал одну из жгучих тайн внутренней жизни, что прочно вошел в Священное Писание там, где нужно было обращаться не к евреям, а к представителям эллинистического мира.

Вот Павел говорит о язычниках, что «дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Рим. 2:15).

Апостол язычников учит тому, что цель проповеди есть «любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры» (1 Тим. 1:5).

Он же говорит, что «для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть» (1 Тит. 1:15).

Таких мест больше всего у Павла. Это объясняется как близким знакомством апостола с эллинской мудростью, так и необходимостью общаться с паствой на понятном ей языке. Другие авторы Нового Завета находятся в большей зависимости от традиционной еврейской терминологии. Их язык по-еврейски классичен и сформирован псалмами Давида и речами пророков. Пример подобной речи — слова Иоанна Богослова: «Если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все» (1 Ин. 3:20). Внутренняя жизнь привычно описывается состояниями сердца, этого главного органа богопознания и источника нравственных движений.

Один только раз Иоанн пользуется словом «совесть» — когда рассказывает историю женщины, схваченной в прелюбодеянии. Рассказ этот настолько уникален, что на нем стоит остановиться.

Согрешивших так, как эта женщина, закон велит бить камнями. На практике же подобная казнь настигала далеко не всякого прелюбодея или прелюбодейку. В худшие времена, когда обман и насилие, идолопоклонство и прелюбодеяние умножались безмерно, в случае строгого соблюдения закона камнями побивать пришлось бы чуть ли не весь народ. Но высказаться вслух против заповеди, данной Моисеем, означало подписать себе смертный приговор. Всего естественнее от Христа — в целях самосохранения — ожидали услышать: «Как написано, так поступайте».

Будь эти слова произнесены, они прозвучали бы жутким контрастом на фоне всего учения Спасителя об очистительной силе покаянии и милости к падшим. И Христос сразу ничего не говорит. Он удерживает молчание и даже не смотрит на пришедших, наклонившись к земле. Господь что-то пишет перстом на прахе, и, как знать, не о том ли прахе, из которого создан человек, Он в это время думает. Но вот, подняв лицо, Спаситель говорит кратко и повелительно: «„Кто из вас без греха, первый брось на нее камень“.

И опять, наклонившись низко, писал на земле» (Ин. 8:8).

Вот тут-то и вступает в свои права совесть. Она молчала, пока не заговорил Христос. Когда же голос Его достиг слуха человеческого, то голос Его же ожил в глубине души.

Обличаемые совестью, люди, недавно требовавшие казни, начинают уходить. Причем первыми уходят старшие. Эта деталь удивительна, поскольку, миновав бурные годы молодости, от многого мирского отказавшись по причине преклонных лет, состарившись над изучением Писаний, эти старшие могли удобно уверовать в «свою праведность». Но нет! Совесть ожила в них первых, потому что для совести все события жизни человека произошли сегодня и срока давности для грехов и преступлений нет.

Люди молча уходят, и когда Христос опять поднимает лицо, Он видит перед Собою одну лишь женщину, чья жизнь и смерть только что зависели от одного Его слова. «Женщина! Где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» — спрашивает Господь. И слыша в ответ: «Никто, Господи», — говорит: «И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин. 8:10–11).

Мы так часто ищем прямых указаний. Мы так жадны до резких, как посвист розги, слов «да» и «нет». В очередной раз, когда мы приступим к кому-либо со словами: «Не юлите. Говорите прямо. Вы за или против», — давайте вспомним этот кусочек Евангелия. В нем содержится ответ, вернее, в нем содержится творческий подход к поиску ответа. Этот творческий подход звучит просто: «Спроси у совести. Прислушайся к ней».

Заметим также, что помилование женщины было связано с тем, что осуждавшие ее не были безгрешны. Именно общность греховного опыта, обретаемая на глубине сердца, заставляет нас удерживать гнев, закрывать уста, смиряться. Мы разные снаружи, но находимся в одной и той же беде внутри. И если Симеон Новый Богослов или другой, подобный ему, святой муж в молитвах называет себя виновным во всех противоестественных страстях, то это не от греховных фактов жизни. Это от той глубины, на которую сошел его молящийся ум. Там, на глубине, он увидел себя соединенным со всей человеческой природой и грехи всего человечества ощутил, как свои.

Итак, мы, коль скоро заговорит в нас разбуженная Богом совесть, отказываемся считать себя более праведными, чем кого-либо. Поэтому мы и способны прощать. Но слова Христа: «И Я не осуждаю тебя», — рождены иным опытом.

Христос прощает нас не потому, что Сам грешен. В Нем нет греха, и Ему не надо вынимать из глаза бревно, чтобы затем помочь ближнему расстаться с сучком. Христос прощает и милует единственно из любви, что нам, признаться, совсем непонятно.

Любовь во Христе не ищет ответной благодарности. До сих пор, уже после Креста и Воскресения, Он терпит выпады против Себя, насмешки над Собою, хулу на Себя.

Его любовь не находится в зависимости от чувства крови, от родственной привязанности или еще чего-то земного. Его любовь не страстна, не взвинченна, не экзальтированна. Умея любить и будучи Любовью, внешне Он царственно спокоен.

Наша же любовь, эгоистичная, истеричная, ждущая взаимности, чувствительная к обидам, истощающаяся со временем, даже и любовью не достойна назваться на фоне любви Христовой.

Он прощает нас потому, что любит, а не потому, что Сам виноват.

Теперь, когда мы, размышляя о Благословенном Спасителе, на краткое время дали уму возможность взлететь и, распластавши крылья, парить в высоте, нужно снова спуститься на землю. Нужно спуститься в гущу повседневных событий, посреди которых глаз реагирует на свет, кожа — на перемену температуры, ухо — на звук, а совесть — на любое событие, связанное с нравственностью. Иногда этот голос тих, как шепот, а иногда кажется назойливым, как жужжащее насекомое. Но самое страшное состояние — это когда он замолкает. Это — состояние внутренней смерти, и апостол Павел называет таких изнутри мертвых людей «лжесловесниками, сожженными в совести» (1 Тим. 4:2).

В идеале же голос этот есть голос Самого Христа, Который, «когда выведет Своих овец, идет перед ними; а овцы за Ним идут, потому что знают голос Его» (Ин. 10:4).

P.S.

✒️ Я почти не читаю комментарии к своим постам и соответственно редко отвечаю здесь на них. На все ваши вопросы или пожелания, отвечу в Telegram: t.me/Prostets2024

✒️ Простите, если мои посты неприемлемы вашему восприятию. Для недопустимости таких случаев в дальнейшем, внесите меня пожалуйста в свой игнор-лист.

✒️ Так же, я буду рад видеть Вас в своих подписчиках на «Пикабу». Впереди много интересного и познавательного материала.

✒️ Предлагаю Вашему вниманию прежде опубликованный материал:

📃 Серия постов: Вера и неверие

📃 Серия постов: Наука и религия

📃 Серия постов: Дух, душа и тело

📃 Диалоги неверующего со священником: Диалоги

📃 Пост о “врагах” прогресса: Мракобесие

Один человек очень мечтал побывать в Ленинграде, в Санкт-Петербурге нынешнем. Это дело происходило до переименования, до возвращения старого имени этому чудному городу. Очень мечтал поехать в Ленинград для того, чтобы побывать в Эрмитаже.

Он наслышан был об Эрмитаже, он читал проспекты путеводителей по этому удивительному музею. Шутка, ли сказать, если простоять возле каждого экспоната минуту, то, войдя туда 18-летним юношей, пришлось бы выйти оттуда 70-летним стариком. Только минуту. А некоторые картины завораживают и требуют внимания. И полчаса, и час можно возле них стоять.

Так вот, он много был об этом наслышан и поехал туда с тем, чтобы собственными глазами посмотреть на сокровища этого музея. Приехал, купил билет, но почему-то зашел не в обычный вход, куда заходили люди, чтобы дальше идти по экспозиции, а зашел в какую-то каптёрку.

И там он увидел вёдра, швабры, тряпки, спецодежду уборщиков, которые работают по вечерам, когда уходит посетитель. И он очень расстроился. Уехал домой и сказал тем, которые знали о его путешествии, что это все какой-то большой обман, какая-то фикция, что в Эрмитаже берут деньги за то, чтобы человек посмотрел на какие-то ведра и швабры.

И вообще это была какая-то обидная фальшь, кошмар вообще. Он был потрясен, духовно потрясен из-за того, что не увидел того, что хотел, а увидел какую-то грязную подсобку.

Вот священник, говоривший об этом, имел в виду, что мы часто, приходя в церковь, или говоря о церкви, или интересуясь церковью, именно похожи на людей, которые покупают билеты, заходят в каптёрку, в подсобку со спецодеждой, с вёдрами и мастикой. И думаем, что вот это есть Эрмитаж.

А всё богатство церковной жизни остаётся вне нашего сознания, за пределами нашего сознания. Это жуткая ошибка и величайшая беда.

Спросишь человека:

"Ты что о церкви знаешь"?

И он начнет тебе перечислять. Какие-то скандалы, какие-то слухи, какие-то политические инсинуации, что-то еще, что-то еще. Спрашиваешь его:

"А дальше? А что еще ты знаешь"?

А он больше не знает ничего. Его знания о церкви на уровне ведра с тряпкой.

Человеку свойственно замечать то, что у него внутри. Вообще вещи, которые мы замечаем в окружающем мире, это актуализированные вещи, живущие в нас самих. Мы не замечали бы многих вещей снаружи, если бы мы не носили их внутри.

Кстати говоря, есть повод подумать о том, что ближний наш, так сказать, это зеркало наше. Если тебе кажется, что все кругом хамы, то я боюсь тебя огорчить, но, скорее всего, хам ты сам. Если тебе кажется, что все кругом лгут, то вряд ли ты правдив. Чисто ему всё чисто.

Если человек не разбирается в марках машин, то для него все машины, проезжающие по улице, это такие железные домики на четырёх колёсах. Он не знает, какие-то марки, он не разбирается в них.

А вот специалист знает, какого года, какая серия, какой выпуск, кто сделал, какие особенности двигателя и так далее. Он знает это, то есть он замечает это, может думать об этом, может завидовать владельцу, может просто радоваться о ком-то, может свистом осуждения сопровождать какую-нибудь старую колымагу, потому что он знает это.

Мы замечаем в окружающем мире только то, что у нас внутри. Если бы у нас чего-то внутри не было греховного, мы бы этот грех в мире не замечали. В переводах Маршака есть изрядная доля детской английской поэзии. У него есть такое стихотворение про кошечку. Он говорит:

- Где ты была сегодня, киска?

- У королевы английской.

- Что ты видала при дворе?

- Видала мышку на ковре.

То есть, конечно, человек замечает только то, что у него внутри. И было бы странным требовать каких-то постижений, каких-то глубоких вещей от человека, чей уровень находится гораздо ниже всех этих духовных вещей.

Так вот, дорогие христиане, дорогие и сочувствующие христианству, и просто, дорогие телезрители и слушатели, необходимо войти внутрь Эрмитажа, необходимо заняться изучением сокровищ, представленных для всеобщего обозрения для того, чтобы обогатиться тем, что обогащает всех.

То есть сокровища открыты. Цена за вход невелика. То есть можно войти и насытиться. Приступите, как говорит Господь:

"по воскресенью, разложив на ней земле, хлеб и рыбу, придите, обедайте".

Или же в притчах он говорит, что:

"тельцы мои, закланы, всё готово, насыщайтесь".

То есть присутствуют в церкви огромные глубины и великие широты. И любящему Бога радостно говорить слова апостола Павла, что "известихся", так говорит апостол Павел, то есть "убедился" по-русски, что никакая тварь, то есть ни что сотворённое, ни широта, ни глубина, ни высота, ни ангел, ни начало, ни господство, ни смерть, ни жизнь не разлучит нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем.

Это глубина церковной жизни. Знание сплетен не делает человека ближе к Богу, не делает его даже информированием, скажу, потому что есть информация ценностная, есть информация мусорная. Голова не должна быть мусорной свалкой, ящиком, куда бросаются порванные, использованные канцелярские бумаги.

Это касается не только людей неверующих, которые замечают, какие часы у патриарха, например, или которые замечают, на какой марке машины проехал какой-нибудь священник. Хотя я не против того, чтобы часы были не дороже 100 долларов и машина была скромная. Не против этого.

Хотя и сильно, и не за, потому что это не главное. Иоанн Кронштадтский имел собственный пароход, как бы сказать, не зная об этом. 24 часа в сутки он думал только о Боге. Он совершал миссионерские поездки по великим рекам, в каждом городе, в каждом порту, на каждой пристани он останавливался и совершал молебны и литургии, проповедовал. То есть он не тешил свою гордыню обладанием.

И дарили ему огромные куски, отрезы дорогих материй, из которых ему шили рясы или облачения. Но он не ходил в них, как павлин, для того, чтобы покрасоваться собой перед зеркалом. Он, повторяю, забывал об этом, когда погружался в молитву и умом в Бога на молитве.

Так что обладание бывает разным. Бывает кичливое, плебейское обладание цацкой, ради того, чтобы погордиться и показать себя. А бывает настоящее, ценностное, качественное житие, при котором внешнее не играет такой большой роли.

И это проблема не только не верующих людей, которые не знают церкви, они не ходили по этим залам, они не стояли возле этих картин, если мы используем аналогию с Эрмитажем. Они заходили в каптёрку, дальше свой нос они не высовывали. Это касается и верующих людей тоже, потому что многие пытаются зайти в церковь с чёрного хода.

Говорят:

"Я был там, я ездил к этому, я разговаривал с этим, а я это вот знаю, а мы вот с этим, например, я с таким-то священником на рыбалку ездил, в баню ходил".

Это тебя к церкви ближе не ставит.

"А я слышал такие разговоры между попами, они вот такое там говорят, кажется, что-то затевается, церковь недобрая".

Некоторые верующие об этом сильно тревожатся.

Накапливание околоцерковных слухов, близкое знакомство с тем или иным священником, или епископом, или даже патриархом никак вас автоматически ближе к Богу не делает. Не делает. Поэтому необходимо и верующим людям, так сказать, сконцентрировать своё духовное зрение, сфокусировать взгляд своего внутреннего ока на главном.

Ну, а что, собственно, главное? Главное – это воскресший из мёртвых Господь Иисус Христос, новый Адам, родоначальник новой жизни, великий архиерей, прошедший небеса со своей кровью, вошедший во святая святых и ходатайствующий за нас пред лицом своего Отца. Он главный.

Вот на этом нужно, собственно, и сконцентрировать свое внимание. Если у нас этого нет, то все остальное будет не в пользу. Если у нас это есть, тогда все остальное будет полезно. Всякое лыко в строку.

Нет бесполезных знаний для человека, у которого есть фундамент. Для человека, у которого нет фундамента, любое количество информации, знаний поверхностных, обрывочных превращается в неоформленную груду, такую деструктивную, совершенно не структурированную груду хлама, которым он пользоваться не может.

И к большому стыду и большой горечи я хочу сказать о том, что у многих из нас нет мировоззрения. У многих из нас не расставлены акценты в жизни. Зачем жить? Как жить? Что делать можно? Что делать нельзя ни в коем случае? Куда стремиться? Куда отдать свое сердце? В какие руки отдать свое сердце? Отдавайте свое сердце в руки воскресшего Христа.

И в Эрмитаж, заходя, помните о том, что даже если случайно вы зашли в каптёрку, потому что каптёрка есть там, и туалет есть в Эрмитаже, кстати, но это не Эрмитаж сам по себе. Это его инфраструктура обслуживающая.

Идите дальше. Идите к сокровищам. Идите к главному. Потому что время очень коротко, жизни не так много всем осталось. Идите к главному.

Протоиерей Андрей Ткачев

P.S.

✒️ Я почти не читаю комментарии к своим постам и соответственно редко отвечаю здесь на них. На все ваши вопросы или пожелания, отвечу в Telegram: t.me/Prostets2024

✒️ Простите, если мои посты неприемлемы вашему восприятию. Для недопустимости таких случаев в дальнейшем, внесите меня пожалуйста в свой игнор-лист.

✒️ Так же, я буду рад видеть Вас в своих подписчиках на «Пикабу». Впереди много интересного и познавательного материала.

✒️ Предлагаю Вашему вниманию прежде опубликованный материал:

📃 Серия постов: Вера и неверие

📃 Серия постов: Наука и религия

📃 Серия постов: Дух, душа и тело

📃 Диалоги неверующего со священником: Диалоги

📃 Пост о “врагах” прогресса: Мракобесие