Жизнь и смерть, душа, рай и ад...

11 постов

11 постов

15 постов

4 поста

14 постов

10 постов

45 постов

105 постов

20 постов

46 постов

10 постов

6 постов

9 постов

19 постов

3 поста

7 постов

29 постов

3 поста

110 постов

27 постов

18 постов

25 постов

42 поста

15 постов

39 постов

5 постов

6 постов

14 постов

38 постов

9 постов

В семинарии мы слышали скучные рассказы о святых отцах, учили о сочинениях их в церковной истории и истории проповеди. Но никогда и никто не брал в руки ни одной книги из их творений. Боюсь обвинять, но сомневаюсь, чтобы и сами учители интересовались ими – вне учебника... Но пока, собственно, не о них хочу говорить, а лишь об одном случайном отрывке.

В академии (не сразу) мне пришлось читать творения св. Иоанна Златоуста, кажется, толкование на книгу Бытия. И вот в одном месте я встретил у него мысль приблизительно такую: если ты – советует он слушателям его бесед, – чего-либо не понимаешь в Писании, то не печалься об этом, а прими просто на веру, без рассуждения, ведь это же есть Божие Слово, а Бог говорит одну истину... Принимай же ее со всею несомненностью по одному тому, что она есть Слово Бога...

Нечто подобное, хоть и в других выражениях, прочитал я тогда и, как бывший семинарист, воспитанный в идолопоклонстве уму, задумался с сомнением: да неужели сам Златоуст верит и думает так, как говорит другим? Неужели он так просто верит Слову Божию, как какая-нибудь деревенская крестьянка?

И признаюсь: не поверил я тогда даже Златоусту... Нет, думалось, это он в педагогических целях лишь простецов убеждает так просто думать и веровать в Слово Божие, в Писание: а сам – не может так думать. Да это для него, – судил я по себе, – и невозможно. Как? Он, такой гениально-умный и ученый человек, и чтобы он так по-сельски просто веровал?! Невозможно!

Это не вмещайтесь в мою голову...

Увы! Я еще не был сроден ему с этой стороны, а потому и «не вмещал (Ин. 16, 12) его. И нескоро я мог вместить. Почему же? Этот случай дает мне возможность поднять общий вопрос о значении для живой веры Слова Божия или Священного Писания.

Может быть, покажется некоторым странным: как это я, семинарист, да еще и верующий семинарист, так недоверчиво отнесся к словам Златоуста, а точнее, к силе Писания? Приподниму немного завесу над этой странностью – не всем, вероятно, известною.

У нас, в духовном училище, а еще более в семинарии, установилось чрезвычайно нелепое отношение к Библии, к текстам, к Слову Божию: холодное недоверие... Еще когда мы учили Катехизис м. Филарета в школе (вещь, достойная всякого уважения для начинающих), то приводимые тексты никогда не действовали на нас убедительно. Например: Бог вездесущ. Откуда видно? И тотчас приводятся слова Псалмопевца: «Камо пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего камо бежу? Аще взыду на небо, Ты тамо еси: аще сниду во ад, тамо еси» и т. д. и т. д. Вопрос доказан и исчерпан... Мы выучивали, отвечали. Но не убеждались. Что же это за доказательство, думалось в маленькой головке нашей. Ведь Слово Божие и Бог – это все вместе соединено... Это же верующий исповедует лишь свою веру. А мне нужно какое-то постороннее доказательство, что это действительно, объективно, верно... Как это можно было сделать? Ответ готов: умом. Вся школьная мудрость пропитана была верою в превосходство разума над верою, рационализмом, схоластическим методом доказательств предметов веры... Но ума в духовной школе не упражняли ни учителя наши, ни тем более мы, младенцы. И потому оставались мы неудовлетворенными...

А в семинарии еще более возросло это холодное отношение к Библии. Начать с того, что мы никогда глубоко не только не чувствовали сердцем, но даже и не задумывались над самыми этими словами: слово, речь, беседа, откровение Божие... Бог говорит... Правда, что-то в 1-м классе говорил нам преподаватель Св. Писания Л. по этому поводу: о важности, о ценности, о благоговейном отношении****. и проч. Но все это летело мимо сердца нашего: не к чему было прилепиться, – не любили мы еще Слова Божия... А лишь любовью дается знание (1Кор. 8, 3). И мы очень редко, лишь в ответах, называли Писание «Словом Божиим», а большей частью говорили о Библии или о Священном Писании, или короче – о Писании. И хотя нас учили, что перед чтением «Слова Божия» нужно помолиться, перекреститься и даже поцеловать его, но никогда мы этого не делали (и не помню, чтобы делали и сами учители). Если бы они это сделали, что, собственно, было бы и верно, и прекрасно, и поучительно для нас, – то мы бы потихоньку над таким чудаком смеялись бы. А вот когда стояли в храме, и на всенощной, в чинном порядке, подходили и прикладывались к Евангелию, – то это было совершенно естественно и почтенно, и благоговейно... И слушали в церкви Евангелие с истинной верой и святым благоговением... Но на уроках было совершенно иное: учеба, что ли, но только мы не оказывали никогда почтения к Библии. Ни к ее внутреннему содержанию, ни даже по внешности. Нам в 1-м же классе семинарии раздавалось от Синода в дар по экземпляру Славянской Библии – на весь курс учения. Мы брали ее и равнодушно, с другими учебниками, клали в парты. Были, говорят, иные примеры, будто при окончании семинарии ученики со злорадством рвали Библии и разметывали по классу. Я не помню такого повального безобразия. Разве один-два из озорников, да и то в первых классах, рвали святую книгу, но другие этого не делали, а просто не интересовались. И так-то к 6-му классу у многих из нас Библии куда-то пропадали... Не знаем куда. А в последних 2 классах мы пользовались уже русско-славянским Новым Заветом.

Но если Библия была таким же учебником, как и другие (история, алгебра, геометрия, психология и проч.), то и отношение к ней было совершенно подобным: холодным. Раз учебник, то уже неинтересно! Вот если было бы что запрещенное, недозволенное – тогда иное дело. И внутренне Библия нас никогда не захватывала. Не то, что мы не верили в содержание ее: все принимали, но ко всему относились равнодушно: создание ли мира из ничего; переход через Чермное море, чудо Ионы во чреве кита25, и проч. – всему веровали: а наука школьная еще и доказывала возможность чудес, стараясь свести на самую малость тайну чуда, но зато – объяснить по возможности более естественно, реально. Ну, кит-де, может быть, и не собственно кит с его малым горлышком, не способным будто проглотить человека*****, а китообразная акула, или вообще большая рыба, в просторечье называемая китом, и т. д. Или вода не просто расступилась на две стены: по правую и левую сторону евреев (Исх. 14, 22), как это очевидно сказано в Писании, – а вот ветер согнал ее с залива в море (о ветре тоже упоминается, Исх. 14, 21). Конечно, учители не отрицали слов Писания, но им все же хотелось доказать как-нибудь естественно, а не сверхъестественно. И мы, семинаристы, именно этого, умственного доказательства, хотели. А простой веры мы (вероятно, и учители) боялись – как дела если не невозможного, то малодостоверного... Так уж поставлена была вся наша школа: схоластически-рационально. Конечно, не всегда этот метод был бесплоден, – для сердца. Например, припоминаю сейчас чуть ли не единственный случай о космологическом доказательстве бытия Божия... Я еще был мальчиком 1-го класса семинарии; со мною шел воспитанник 5-го класса, А-в, по берегу реки Цны, и почему-то заговорили о Боге: он мне рассказал (из курса философии в 4-м классе семинарии) об этом доказательстве: всему есть причина и начало, нужна она и для мира, сам он из ничего не мог явиться; следовательно – нужно было творческое действие иной Первопричины, т. е. Бога. Следовательно, Бог есть.

И когда я услышал это, мое верующее сердечко так порадовалось и заиграло, что я чуть не видел уже Его, «Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым...» Очень радовался... Сердце мое всегда искало подкрепления в своей вере. После я узнал и о кантовском критицизме всех доказательств но тогда я рад был. И другие рациональные объяснения все же помогали держаться вере против волн сомнения и натиска неверия. Спасибо за то и семинарским наукам...

Но, как я уже повторял, еще больше было вреда от этого умственного метода: мы приучились бояться тайн, унижали простую деревенскую веру, считали ее недостойною образованных людей нашего интеллигентного века. И потому Писание нам было неубедительно: оно не доказывало, а лишь утверждало. Мы же хотели доказательств, оправдания его со стороны. Таким образом, получалось полное извращение: Бог чрез Писание хотел открыть и утвердить истину – о мире, о человеке, истории, спасении, – чтобы люди не мучились неведением или не впадали в ложь. А мы Богу (!) не доверяли, а требовали еще подтверждения Ему... Не нелепо ли? Читал я, как некий ученый англичанин поднес своему королю большое ученое сочинение – в защиту Библии. Король принял, поблагодарил, но разумно заметил: «Я доселе думал, что все прочее нуждается в защите и доказательстве Библиею, а вы защищаете ее саму?» Король был, несомненно, и более верующим и даже более умным, но, следовательно, логичным человеком, чем ученый...

Вот то же самое было и с нами – духовниками и особенно семинаристами. Только, к несчастью, у нас не было таких королей вокруг и не было еще своего «царя в голове» и опыта. У нас было мало еще подлинной, горячей, глубокой веры в Бога; но не хватало еще и глубины ума, чтобы понять действительную важность и чрезвычайное значение для истины Слова Божия.

Вот почему я не поверил и святому гениальному Златоусту, его искренней простоте. Но, с другой стороны, не мог я заподозрить его и во лжи, хотя бы и благонамеренной, ради «малых сих»: это не мирилось со святостью его лика и с искренностью тона. И я так и остался в раздумье, а больше не верил ему... Чего сам не переживешь, тому и в других не веришь! (все по тому же закону познания – сродству).

Я много раз замечал, как неверующие люди не верили моей искренности в вере. А я не мог понять: как было можно, например, не читать Горького и даже не интересоваться вообще литературой? И когда я от одного ученейшего богослова услышал об этом – то искренно ... пожалел его: какой он необразованный! И как многого лишается!

Все мы меряем – по себе, по своей мерке... И я – долгое еще время – продолжал оставаться при семинарской урезанной одежке: не придавал силы Писанию. Я предпочитал ему – науку, ум, доказательства...

Но постепенно, в течение, может быть, двух лет, я вырос и разобрался в совершенной искренности Златоуста и абсолютной верности его совета... Это продолжало уясняться мне и после; и теперь я сведу воедино свои опыты о Писании, точнее и лучше, – о святом Слове Божием, чтобы поделиться и с вами.

Да, мы, семинаристы, глубочайшим образом были не правы в своем отношении к нему, как со стороны веры, так и со стороны разума. Это теперь мне очень ясно представляется и легко доказать. Со стороны веры – проще всего. Если я – верующий (а мы были верующими, только не глубоко, не живо), то для меня Библия есть Слово Божие, т. е. через него говорит Сам Бог, Дух Божий. «Все Писание богодухновенно» (2Тим. 3, 16). Так как же я могу не принимать его? Как могу сомневаться? Как могу еще ему искать в чем-либо низшем опору? – Совершенно очевидная нелепость! Так почему же мы не видели ее тогда? Потому что недостаточно веровали, слабо веровали, не живо веровали... Вера была по преданию больше... А еще и потому, что были вот заражены чрез меру школьной верой в ум, – как и все интеллигенты этого периода (XIX века, особенно второй его половины).

Но потом я подошел к вопросу о Слове Божием – от разума. Это было уже после, когда я постепенно выяснил себе основы религиозной и всякой иной гносеологии (теории познания). Тогда я увидел совершенную – до самоочевидности – несостоятельность ума в области предметов веры, полную непригодность, неприложимость, даже противозаконность его в несвойственной ему сфере мира сверхъестественного... Я, к счастью моему, совершенно разочаровался в самодержавии ума и знания; разбил этого идола вдребезги и выбросил за борт души своей и своего же ума: умом я освободился от мнимых цепей ума. И какую я получил от этого свободу! Но об этом речь впереди... Пока же приложу эти выводы к Слову Божию... Когда я разбил цепи ума, одновременно я понял (постепенно, конечно), что для подкрепления основ и частных истин веры мне нужен не ум неспособный, а самооткровение того мира. Я уже знал, что путь всякого познания – непосредственное откровение самого бытия познающему, точнее – воспринимающему субъекту. И этот же путь единственно приложим и в религиозном познании: Бог, Его истины открываются Им Самим... Иначе не может быть. Это есть так – по целому ряду соображений. Это самоочевидно. А если бы и не было еще очевидно, то должно быть пока принято по доверию к достоверному свидетелю истины: Богу. Другой основы истины нет. Так разум же привел меня и к вере: а себя он отвел как несостоятельного тут учителя... Подробнее изложу мысли после. И я внутренне – и по вере, и от ума – понял Златоустов совет о простоте восприятия Писания... И мало-помалу твердо стал на эту почву и стою на ней доселе... Правда, у меня уже получилось это теперь не совсем просто: нужно было пройти немалую школу борьбы философской против же философии, понять и одолеть фальшивый путь рационализма, воротиться к познанию исключительной важности откровения; нужно было вырастать и в вере; нужно, – кратко говоря, – воротиться снова к простоте веры. Но эта новая простота уже была не прежняя, детская, простота по традиции, и даже не от сердечного влечения собственной моей души к нерассуждающей вере – нет, новая простота прошла чрез испытательный огонь знания, через иной опыт в духовной жизни; и потому можно сказать, что она есть сознательная простота, осознанная, оправданная... И теперь она – прочнее чем неискушенная, детская простота. Я теперь уже не боюсь ни тайн, ни чудес, не ищу ветра для стен воды, ни китообразной акулы для Ионы. Я верю Писанию так, как оно есть, ибо оно есть СЛОВО, ОТКРОВЕНИЕ САМОГО БОГА! А я верю в Бога... Почему я верю – и как именно верю – это уже иной вопрос; о нем дальше. Но я верю. Верю – ну хотя бы потому, что иного фундамента для истины у меня не существует – после раздробления ума. Но есть еще и другие основания к этому. И я становлюсь на фундамент Писания, опираюсь на Слово Божие. Оно для меня стало авторитетом. И теперь я вот как поступаю. Когда перед моим сознанием станет какой-нибудь непостижимый для ума вопрос – я обращаюсь к Божьему откровению и смотрю: что оно, что САМ БОГ говорит? И хотя бы я абсолютно ничего не понимал умом, – теперь меня эти непонимания ни в малейшей степени не беспокоят, как было в семинарии; даже я рад этой непостижимости: так должно именно быть для ума, хотя бы это противоречило – как неверно говорят о различии, о противоположности, но не о противоречии разных миров – моему уму; я спокойно читаю Слово Божие и сказанное принимаю совершенно мирно и убедительно: САМ БОГ СКАЗАЛ! ЧЕГО БОЛЬШЕ? ЧЕГО ПРЕКРАСНЕЕ? ЧЕГО ДОКАЗАТЕЛЬНЕЕ? – Возьму я совершение Таинства Евхаристии... Страшно для ума и подумать: хлеб и вино претворяются в Тело и Кровь Христовы... Уже это теперь не хлеб и не вино, а САМ ХРИСТОС ЖИВОЙ! Сам Богочеловек, Бог!..

Я лично слышал, как неверующий собеседник с нескрываемой улыбкой всепонимающего человека сказал мне, что он не только сам не верит этому, но и уверен, что и я, как образованный интеллигент, тоже не верю в эту невозможную вещь и обманываю других, будто верю... Я совершенно прекрасно понимал все его неверие: оно мне было давно знакомо. Но он не мог понять меня, ибо мой опыт веры и знания ему не был еще доступен. Я ему заявил и заявляю, что я совершенно верую в непреложность истины пресуществления хлеба и вина в Тело и Кровь...

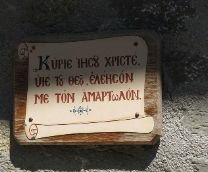

Но неужели же мой ум не разочаровывался этим очевидным недоумением и не смущался сомнением: как это все может быть? – О, очень много раз! Не всегда и от веры приходили. Они очень разнообразны. Но сейчас, при речи о Писании, я укажу лишь на одно из них. Почему я верую в это? Это совершенно категорически и многократно утверждал Сам Господь Иисус Христос, Сама Истина («Аз есмь... Истина», Ин. 14, 6): «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое... Пейте из нее (чаши) все, ибо сие есть Кровь Моя...» (Мф. 26, 26–28). «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне» (Ин. 6, 56)... Этим соблазнились плотские умом иудеи и даже некоторые из учеников Иисусовых – и совсем отошли. Но Он их не остановил, не сказал, что они напрасно поняли Его просто, а не символически. Наоборот, Он даже и к двенадцати обратился: «Не хотите ли и вы отойти?» – так спрашивает уверенная в себе, не боящаяся слабости человеческой Истина!.. И двенадцать не отошли. Петр говорит: «Господи! К кому нам идти?» – Некуда! Воистину больше не к кому. А к Тебе можно и должно, ибо Один «Ты имеешь глаголы вечной жизни» – и спасительной, и несомненной, истинной (Ин. 6, 67–69). Так и я... Вопрос опять другой: почему именно я верую в Господа Иисуса Христа и, следовательно, в Его Евангелие... Об этом расскажу дальше. Но уж если я верую в Него, то принимаю Его Слова, Его откровения как нерушимо достоверные: Бог сказал! Конец всяким вопросам! Так есть! Такова истина! И я принимаю во всей полноте и глубине Тайну для ума, но истину для души – о Теле и Крови!..

И не всегда эти вопросы возникают. Хотя, как известно, мы не вольны в логических ассоциациях идей; и они могут приходить вопреки даже желаниям нашим; но все же обходится и без вопросов. А если и приходят – то отодвинешь их рукою всей предыдущей веры, ума и опыта – спокойно и твердо совершаешь дальше таинство...

Многие исследователи и защитники Евангелий старались выяснить: на чем основывается достоверность этих источников нашей веры? И ответов было много – чуть не с самого появления Евангелия и посланий – и до наших дней. Есть целый ряд брошюр, в коих собран этот материал. Я не буду сейчас подробно останавливаться на нем. Упомяну лишь, для примера, интересное предисловие светского писателя, адвоката СПб Б. Гладкова26. В предисловии к своему толкованию Евангелия он сообщает из своей автобиографии, что был, как и многие из его товарищей и современников, неверующим, мучился неудовлетворенностью, удивлялся миру душевному у христиан – и заинтересовался, на чем же он у них покоится? – На вере во Христа Спасителя. А на чем стоит их вера? – На Евангелии прежде всего. Каков же источник достоверности его? Несомненно ли оно? – И он решил обследовать вопрос историко-критически: давно ли и несомненно ли записаны Евангелия. И оказалось, что есть исторические свидетельства еще от первого века, а уже о втором веке и говорить не приходится, – из коих ясно становится, что Евангелия были весьма близки к самим событиям их; еще живы были свидетели или, по крайней мере, слушатели очевидцев Христа.. И Гладков принял Евангелия и с ними и веру во Христа... Очень интересное и поучительное для начинающих предисловие... О. Иоанн Кронштадтский очень одобрял печатание этой книги.

Есть и другие подобные брошюры... Но я не очень ценю этот метод – хотя и признаю его относительную ценность, особенно для людей, еще не оторвавшихся от поклонения уму и науке; а мне теперь это представляется довольно скучным. Я читал этот материал без сердечного трепета; может быть, в семинарии читал бы с удовлетворением, но тогда я еще верил в ум.

Поэтому для меня более убедительным представляется несколько иного плана метод: внутренней достоверности Евангелия.

Я это давно узрел – и доселе постоянно переживаю. Но расскажу сначала о постороннем свидетеле. У меня есть друг, христианин из евреев, ученейший философ мирового масштаба, профессор университета Ф27. Я однажды спросил его, каким образом он, еврей, очень ученый человек, пришел к христианской вере? И притом искренно, никем не принуждаемый... Да еще и после того, как прожил со своей женой-христианкой 13 лет в еврействе, точнее, в интеллигентском индифферентизме. И он мне написал, что его привело к вере Евангелие... Чем же именно? – Своею внутренней достоверностью... То есть ему, как очень умному, непредубежденному и искреннему человеку, при чтениях Евангелий стало простой очевидностью, что написано оно очевидцами, совершенно искренними людьми; что это не поэтическое легендарное сочинение, а бесхитростные записи «о совершенно известных между нами событиях» (Лк. 1, 1).

Как философ, он не боялся – подобно другим недорослям мысли – ни чудес, ни некоторых мелких разночтений между четырьмя евангелистами: не все было и просто, и понятно. Но все это меркло пред очевидною несомненностью реальных фактов. И оставалось одно из двух: или упорно, вопреки своей же совести и уму, не верить, или наоборот, принять факты, т. е., как говорится, поверить; хотя здесь для ученого ума, собственно, и не нужно было веры, как «уверенности «в невидимом» (Евр. 11, 1), а простое приятие увиденного другими, но достоверными, «бывшими с самого начала очевидцами и служителями Слова» (Лк. 1, 2). Он не стал упорствовать: ему, как умному и искреннему человеку, это было бы невыносимо. И крестился... К радости, конечно, семьи, которая никогда не смела «ученого учить...» Интересно, однако, что потом он все же поддался налетам сомнений – притом совсем логически неоправданным – это весьма показательно: тут мы стоим уже перед другим способом утверждения веры – благодатно-опытным и, следовательно, этот естественный путь принятия веры – по доверию к достоверным свидетелям и по принудительной достоверности событий – еще не решает всего дела. И понятно: пока сам человек не воспримет чего-либо лично, непосредственно, до тех пор нам чужие свидетельства представляются полумертвым чужим капиталом, которым мы лишь временно пользовались. И совсем уже иное дело, когда те же самые достоверные свидетельства ложатся под готовую уже веру (будь она традиционная детская или же уже и опытная, своя), тогда и чужие сообщения будут радостно восприниматься, как и наши собственные. Однако и без нашей веры несомненная внутренняя достоверность Евангелий приводила не только ученого философа, но и миллионы других людей к вере.

Фрагмент из труда "О вере, неверии и сомнении". Митрополит Вениамин (Федченков)

15. Ум, обращаясь к зримым вещам, естественным образом мыслит их посредством чувств. Ни ум, ни естественное мышление, ни вещи и ни чувства не суть зло, ибо они – создания Божии. Что же тогда зло? Ясно, что оно есть страсть естественного мышления, которая не может существовать при [правильном] пользовании умозрениями, когда ум бодрствует.

16. Страсть есть противоестественное движение души по направлению либо к неразумной любви, либо к неразборчивой ненависти, питаемой к кому-либо из-за чего-нибудь чувственного. Например, [движение] к неразумной любви либо к явствам, либо к женщине, либо к богатству, либо к преходящей славе, либо к чему-нибудь чувственному или ради них. А [движение] к неразборчивой ненависти – также по отношению к чему-нибудь из названного или ради них.

17. Или еще: порочность есть неправильное использование мыслей, за которым следует злоупотребление вещами. Например, если это касается женщины, то правильное использование брака имеет целью деторождение. Но кто имеет в виду при этом [одно] сладострастие, тот ошибается относительно пользы [брака], считая за благо то, что не является таковым. И вступая в брак, он злоупотребляет женщиной. Подобным же образом дело обстоит и с другими вещами и мыслями.

"Главы о любви" преподобного Максима Исповедника, вторая сотица.

Преподобный снова говорит про ум, потому что там и проходит вся игра нашей жизни. Когда ум, – говорит он, занимает себя зримыми вещами, то это как ангел, который смешивается с плотью, – разве такое возможно! Ум сотворен чтобы обращаться к Богу, это его природное свойство. Когда же он занимается видимыми, материальными вещами, то мыслит посредством чувств, коль скоро умные (духовные) чувства у него атрофируются, и остаются для употребления только естественные, природные, плотские. То есть ум мыслит тогда посредством зрения, вкуса, обоняния, слуха, осязания; это как если кому-то вытащили сердце, потому что оно плохо работает, и вставили бы вместо него пластмассовое, или пластиковый желудок, или искусственные глаза.

Ум имеет свои собственные чувства, посредством которых он зрит Бога, осязает Бога. Но когда царь превращается в бродягу и скитается по весям, то вполне естественно, что он начинает мыслить посредством физических, а не умных чувств. Чтобы увидеть звезды нужен глаз для макромира, то есть телескоп. Если ты будешь пытаться увидеть их обычными глазами, которыми мы смотрим на физические предметы вокруг нас, то у тебя ничего не выйдет, ничего не увидишь. Таким же образом ты ничего не добьешься, если хочешь увидеть и растолковать вещи умом, который занят физическими предметами.

Но где же находится зло? В уме? Но ум не зло. Мыслить естественно — тоже не грех, у нас есть такое право, мыслить естественно.Также и вещи, и чувства — не суть зло. Почему же ты, святый отче, тогда ругаешь меня, что я мыслю моими плотскими очами?

Приведем пример. Я вижу как кто-то сплетничает, а потом к нему присоединяется другой, и тоже начинает сплетничать. Тогда я говорю себе: он же его совращает, надо их разделить, так он только навредит второму, ведь «худые сообщества развращают добрые нравы».Ты сразу приходишь к некоему выводу, мысли, но эта мысль естественного чувства, (простого) природного опыта. И что, разе она тем самым неверна? Кажется, будто верна, но если изучить дело в духе Божьем, то окажется, что ничего такого нет. Мы, люди, в большинстве своем думаем, что мыслим наиболее совершенным и правильным образом. Да, это всё (может быть) правильно в высшей степени, но в плане естественного, чувственного мышления. Если взглянуть на это с точки зрения Бога, дело меняется.

Все вещи могут быть рассмотрены исходя из двух способов зрения и толкования — чувственного и духовного. Последнее означает некое духовное понимание и видение вещей. Эти два способа могут совпадать, как, например, могут совпасть физический и духовный закон; но они также могут быть страшно далеки друг от друга, измерение истины может быть настолько таинственным (мистическим), настолько глубоким, что (при поверхностном взгляде) ничего не поймешь. Отсюда тот, кто мыслит некими моральными категориями, исходит из общепринятого поведения людей; но тот, кто действует по наитию, кому открывается и светит (истина) благодаря его подвижничеству, может на тот же вопрос дать противоположный ответ. А ты будешь только теряться и недоумевать: «Как, разве у нас есть две морали, две догматики, два Бога и два евангелия?» Нет, – есть только одно, но каждый видит его по-своему.

Они – суть Божии создания. Ни чувства, ни вещи, ни ум, мыслящий естественно — не являются злом. Они не греховны, так как устроены Богом. Разве плохо, если, например, я увижу что ты уже носишь очки и скажу: «поделом тебе, нечего было читать в детстве с близкого расстояния». Нет, сама мысль согласно природе (вещей) — не зло. Что же тогда зло? Очевидно, что оно есть страсть естественного мышления. И она могла бы не иметь места в употреблении умозрений, если бы ум бодрствовал.

Духовные, или умные чувства касаясь Бога, воспринимая божественную благодать, и становясь причастниками божественной энергии, дают нам духовное видение (вещей). И наоборот, чувственное знание и опыт — суть нечто внешнее, плотское, и в то же время душевное. Поэтому оно так эмоционально, так сильно и трогательно, так ощутимо.

Приведем такой пример. Некий святой выходя из своей кельи видит проходящую мимо грешную женщину. Видя ее красоту, он говорит: «Полюбуйтесь, какой красотой Бог наделил человека! Подумать только, насколько тогда прекрасен сам Бог!» Он смотрит на эту женщину не плотским, точнее, не чувственным взглядом.

Я же могу смотреть на нее, какая она красивая, и чувствовать как эта красота на меня давит. Это нечто, что потрясает мое существо, потому что мой глаз смотрит плотским чувством, а не духовным зрением. В этом случае ум не видел своими умными очами. Конечно, как говорится, «ум видит, и ум слышит»,но ум может смотреть либо своими собственными очами, либо телесными. Телесное зрение слишком чувственно, слишком восприимчиво, оно пленяет, поглощает тебя, это некая страсть, которой и поддается главным образом ум.

Итак, зло есть страсть естественного мышления, то есть тенденция, привычка ума мыслить согласно физической природе вещей. Как малое дитя привыкает ходить на четвереньках, так и ум привыкает смотреть не своими (чужими) глазами, то есть физическими, плотскими глазами, отчего он склонен видеть лишь естественные смыслы, а значит склонен вообще все время что-то мыслить.

Что, например, он мыслит? Ну, скажем, что мой посох испортился, треснул, его надо заменить, так как опираться на него опасно. Или я вижу кого-то, и думаю, что хотел сказать ему, говоря себе, что надо не забыть об этом. – Это и значит, что ум занят мыслью, склоняется к чувственным вещам.

И она (страсть) могла бы не иметь места в употреблении умозрений, если бы ум бодрствовал. Если бы ум не занимался поверхностными вещами, но постоянно бы бдел и мыслил Бога, то не имел бы вообще умозрений для употребления, то есть не полнился бы мыслями, был бы пуст, взыскуя единого только Господа Бога. Тогда Бог мог бы стать для него видимым чувствами духовного умозрения.

Следовательно, зла как такового нет. Единственное зло для нас — это когда ум привыкает мыслить по-плотски, согласно человеческой логике. Наш ум постоянно полон мыслей, одна мысль следует за другой, нас занимают проблемы и идеи, мнения и желания. Когда же человек постоянно обращен умом к Богу, то будучи ничем (другим) не заполнен, он может наполниться Богом. Так и живут святые люди.

Святой имеет Бога, и знает, что принадлежит к единой Церкви, Церкви святых. Он также знает, что грешен, что он чадо Адама, и что заново рожден от второго Адама, Христа. Мы же, напротив, заблуждаемся, когда смотрим только на одну из наших составляющих, на благодать Божию, и думаем что мы святые, не видя всего нашего остального (греховного) бремени. Святые имеют целостное видение: они видят как свою греховность, так и святость, благодать и любовь Божию, к которой они причастны.

Святые знают что они святы в том смысле, что причастны жизни святого Бога, переживают в себе полноту святого Бога и Его присутствие; но знают также, что они грешники. В этом как раз и заключается святость — не жить во грехе, зная, что грех кроется в твоих членах. Поэтому они отрицаются самих себя и становятся душистыми сосудами Св. Духа, тогда как Святой Дух, будучи Святым освящает их, и таким образом они имеют дерзновение у Господа.

Мы впадаем в самолюбие, эгоизм в том случае, когда зная о своей добродетели, мы, во-первых, забываем о своем грехе, кто мы есть, и во-вторых, приписывая самим себе то, что от Св. Духа. Мы думаем: я свят, у меня нет того или другого греха, а есть такая и другая добродетель… Эгоизм и есть ошибка в суждении мысли. Тот, кто думает, что он святой, – судит и делает выводы по-человечески, по-плотски. Но настоящий святой мыслит и судит не по-человечески, но согласно священному наитию и просвещению, поэтому и не ошибается. Отсюда святой имеет дерзновение перед Господом и говорит: «во имя Господа Иисуса Христа, востани» – и мертвый востает. В то же время он молит о своей греховности, так как знает о двойственности природы человека, что человек одновременно перстен и духовен, что он рожден от Адама и Евы, но что в него также воплотился сам Господь Христос.

Святой, конечно, может пасть, и первое его падение заключается в том, что он возвращается к самому себе, к любви к себе, к своему Я; а второе падение, более существенное, в том, чтобы ошибаться в суждении, потому что это завершение падения. То есть падение, начиная с одного, завершается другим. Когда святой возвращается к самому себе, он уже пал, орел превращается в развалину, а потом, согрешив вторым падением, подыхает. Впрочем, он может и покаяться, но тут понадобятся годы слез, стенаний и воззваний ко Господу. Великое это зло, очень великое. А то, что древние каялись единожды — было немалым делом, имело глубочайший смысл.

Толкования схиархимандрита Эмилиана (Вафидиса)

Этот материал, некий ответ одному атеистическому комментарию к моему посту

Я не знаю, что за фантазии сюда вкладываются. Преисподняя и нечисть? Так это вообще очевидная глупость верующих, да еще и не понимающих о чем говорят. Это у этих людей есть круги ада, котлы и черти с вилами. Это те самые люди, которые библию то нормально не читали. Те самые для которых Пасха, это праздник, а не празднование убийства младенцев египетских. Да что говорить, это те люди, которые искренне верят, что это вера про них, когда эта вера придуманная евреями и для евреев. Это они "богоизбранные", а остальные никто. Но я отвлекся...

Да, Вы правильно написали, что есть люди, которые нормально не читали Библию. Люди, неправильно читающие Библию, понимают её соответственно неправильно. Сама мысль неверующего чтеца и толкователя Библии о том, что он правильно понимает Библию, а верующие неправильно, говорит об особом состоянии его личности. Мой собеседник не понимая различия между ветхозаветной Пасхой и Пасхой новозаветной, «праздником праздников» и «торжеством торжеств», берётся учить и рассуждать об этом, искажая и принижая, а так же возводя до уровня примитива Библейские события.

Быть может я принижаю религию? Так я понимаю как и из чего происходит религия, примерно как развивалась, и поэтому говорю правду, которая режет глаз и о верующего.

С такими "знаниями", пора уже в Духовной Академии преподавать, семинаристам правду-матку резать.

Пошлость? А в чем пошлость?

Слава Богу, что до пошлости Вы пока не опустились, за это спасибо. Пошлости достаточно в прочих комментариях к моим постам.

А вот "низводить до примитива"... Ну так все основано на примитиве. Сначала есть "2+2=4", а потом уже есть "2*2=4", а потом деление, дроби, отрицательные числа и прочие интересные вещи. Все по кирпичику от примитива до невероятных вещей. Вещей, благодаря которым мы можем позволить себе пить, есть и переписываться находясь за многие километры друг от друга. Причем это все создано без капли религии. Тут нет месту молитве, богу и прочему. Из примитива в космос....

Примитивность — это, в общем случае, отсутствие знаний (духовных), жизнь на уровне инстинктов, полное отсутствие духовности в человеке. Человек, в котором полностью атрофировано духовное чувство, живёт и мыслит примитивным образом, соответственно в таком человеке нет места молитве и Богу, как Вы правильно заметили. Отсутствие в человеке духовности, никак не влияет на его земные достижения, типа полёта в космос или погружения на дно Марианской впадины.

Чувства человека? Идут от примитива, до сложных вещей.

"Владение пятью чувствами будто есть очень простое дело, но я тебе скажу, что, кто властвует над пятью чувствами, тот властвует над всею вселенною и над всем, что в ней, ибо у нас все бывает от них и через них. Преподобный Симеон Новый Богослов

Под влиянием страстей человек бывает неспособным управлять своими чувствами, желаниями и даже мыслями, ибо разум его, который по мысли святителя Тихона Задонского, бывает «грехом как тьмою помраченный»

Ум человека порабощен чувственным страстям и в таком состоянии ему очень далеко до сложных (духовных) вещей. Примитив, это его сфера деятельности.

Есть две причины тому, что ум порабощен чувственным похотениям. Первая и главнейшая причина состоит в том, что после грехопадения Адама во все человеческое существо проникла страстность. В страсти человек зачинается и возрастает в утробе матери, как о том говорит пророк Давид: Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя (Пс. 50, 7).

Второй причиной является то, что человек все детские годы, по несовершенству своего разума, не может заставить ум руководить чувствами и направлять их к духовному наслаждению. В это время чувства подчинены телу, которое пользуется ими не только в необходимом для жизни, но и в страстях своих, подчиняя и самый ум, несовершенный и несмышленый, чувственному наслаждению. И примерно до пятнадцатилетнего возраста, пока не достигнет человек зрелости полного развития, ум руководится чувствами: глаза привыкают пристрастно смотреть на красоту телесную, уши услаждаются приятной мелодией, нос привыкает обонять сладость ароматов, язык и уста стремятся к изысканным кушаньям, кожа привыкает к осязанию мягких и приятных для тела одежд.

И как после сего убедить человека, что не в этом состоит истинная радость, что это не духовное услаждение, а плотское, животное? И что поможет человеку избавиться от подобного порабощения чувствам? Может быть, ум? Он хотя и понимает, что такое состояние свойственно бессловесным животным, но, сам навыкнув в первые годы своей жизни находиться под властью чувств и почитать за благо свое им подчинение, и в зрелом возрасте оказывается скованным, как железными оковами, этими пятью чувствами. Ум страдает оттого, что, будучи сотворенным царем над телом, стал рабом ему и все же волей-неволей склоняется к услаждению чувств.

Что же убедит человека в необходимости выйти из такого жалкого состояния? Может быть, воображение? Но и оно полно страстными образами и идолами чувственных наслаждений, которые столько лет занимали его, что фантазия скорее возбудит в уме и чувствах сладостное воспоминание о них, чем воспрепятствует желанию погрузиться в них снова. Может быть, сердце? Увы, сердце само исполнено чувственных похотений и склоняет некоторым образом и ум, и воображение, и тело к удовлетворению их.

Но это не все. Сам сатана, который является господином всех телесных похотений, щекочет и ум, и сердце, и все чувства.

Религия? От примитивной веры в духа огня, до громовержца и потом единого бога. Компьютеры от 0 и 1, до миллионов вычислений в секунду. Весь окружающий человека мир построен человеком и наукой, без капли бога. Все хорошее что достигли люди, благодаря людям и их труду, как и все плохое.

А вот бог... Бог лично ничего не сделал. Даже почесаться за ухом меня не заставил. Бог это не примитив, это несуществующая вещь, придуманная людьми, в попытке объяснить мир, не изучая его. Затычка для мышления, где вместо исследовательского любопытства - костыль для ничего не деланья. Вера это примитивнейшая вещь - лень. Костыль. Затычка.

Про то, что всё плохое исходит от людей, это чистая правда, Бог тут не при чём. Ну, а остальное, это из серии - «Я & САМ». О самости ниже напишу. А Бога вот зря уничижаете...

Разве не страшно Бога великого и страшного уничижать? Ответ. Подлинно страшно, но и бесстыдно. Страшно, потому что унижающим Страшный Божий Суд и страшная мука следует. «Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь. И еще: Господь будет судить народ Свой. Страшно впасть в руки Бога Живаго» (Евр.10:30-31)! Бесстыдно, потому что люди уничижают Того, Который их по образу Своему создал, и питает, одевает, и солнцу Своему на них сиять повелевает. Об этом должно людям плакать и рыдать, об том ужасаться и трепетать. Святитель Тихон Задонский

От нас потребуют отчета не только за слова и дела, но как за целое время, так и за самую малую и краткую часть времени. Святитель Григорий Богослов

И вот когда слабая личность, решившая все свои проблемы затычкой, встречается с сильной личностью, которая отвечает сама за себя, которая сама решает, а не фантазии других людей... Вот тогда слабым личностям начинает мерещится всякое демоническое. Ведь легче поверить, что другой человек одержим, чем признать что сам слаб и безволен. Человек с характером тряпки вечно демонизирует сильных людей.

Теперь попытаемся трезво оценить и понять, что же на самом деле представляет собой сильная личность. Вот понимание современного неверующего человека об этом:

«Сильная личность - это человек с уверенностью в себе, высокой эмоциональной стабильностью и способностью преодолевать трудности, сохраняя свои ценности и принципы».

Сам сильный, сам отвечаю, сам решаю, сам за себя, сам, сам, сам… Я, Я, Я,...

Каков характер самости? Когда мы не доверяем.

Как она проявляется внутри человеческой личности? Самость рождается, когда мы другим не доверяем. Когда мы боимся других, когда нам нужно оружие против других, тогда нам необходимо иметь своё «Я», потому что жизненный путь, на котором мы находимся, ошибочен. Мы думаем только о себе самих, и мы видим только своё «Я». Самость, это чувство собственной значимости, завышенное мнение о себе, страсть ума, форма гордыни, проявляющаяся в стойком, чрезвычайно преувеличенном мнении о собственной персоне (достоинстве, личных качествах, талантах, положении в обществе и прочем).

Когда я хочу удовлетворить самого себя, это удовлетворение приобретается путем ущемления свободы ближнего. Тогда моё «Я» становиться моим господином, моим богом, и нет большего, чем это, искушения. Нам может казаться самость неким алмазом, который сияет как солнце, но, как известно не все, то золото, что блестит. Самость – это просто огонь без света и тепла, огонь без жизни. Она кажется разносторонней и имеющей много возможностей, – но какие возможности она может иметь? Что такое самость? Это всего лишь средство моей самозащиты, как если бы я был на войне, как если бы каждый встречный был бы мне врагом, и я пекусь единственно о том, чтобы одержать победу.

Самость, не что иное, как гордость, а это корень грехов. Когда Сатана, первый и наивысший из Ангелов, отвернулся от Бога и сказал: «Я хочу поставить свой престол выше всего и быть как Он». Этот момент зародил историю самости, действительность её существования – хотя по существу самость не является действительностью, но непринятие действительности.

Отпадающий от Бога на чём другом может остановиться как не на себе? И останавливается. Вот и самость… Самость совершенно не имеет никакого отношения к сильной личности. Вам не нравится демонические упоминания, но человек находящийся в самомнении, великолепная и любимая игрушка в руках демонов. Разве сильная личность может быть манипулируемой игрушкой?

Самоуверенная «сильная» личность не может существовать без комфортных для него условий жизни и среды обитания. Он готов и может преодолевать некоторые жизненные трудности, сохраняя свои ценности и принципы. Смыл и цель всех этих преодолеваемых «трудностей» для такого человека, сводится к одному - лучшему месту «под солнцем». Такой тип личностей доминирует в современном мире и на пути к своей самоцели «сильную» личность «пожирает» более «сильная» личность и так происходит бесконечно. На самом деле большие глупости делают те, кто считает себя сильным и смелым.

Наша самость и самоуверенность в себе, как воздушный шарик, который при неблагоприятной для него температуре лопается и разлетается на мелкие кусочки. Глобальные изменения жизни таких людей, в виде серьёзных трагедий, тяжёлых скорбей или смертельных болезней, быстро приземляют «сильную» и самонадеянную личность, оставляя её один на один со своей внутренней пустотой. В такие моменты большинство «сильных», становятся реально немощными и слабыми. Не зря сегодня так востребованы услуги разнообразных психологов, психоаналитиков и прочих врачей психиаторов. Не зря сегодня открыто множество медицинский учреждений под разнообразными названиями типа "Клиника для восстановления психоэмоционального состояния", "Центр постстрессовых состояний", "Коррекция психоэмоционального состояния", "Психотерапевтическая клиника" и так же прочие реабилитационные заведения других профилей.

Сила воли. Любой человек имеет силу воли, это одна из врожденных и естественных сил человеческой души. Сила воли помогает нам достигать жизненных планов и целей, служить своим идеалам, она не связана напрямую с духовно-нравственным совершенством человека и может быть направлена как на добро, так и на зло. Волевой человек далеко не всегда способен употребить свою волю на служение добру и во благо окружающим. Отсутствие духовной рассудительности может постепенно довести человека с сильной волей до таких извращенных форм, как тирания и жестокость.

Сила духа – сила высшей сферы человеческой души, которая в православной аскетике именуется духом. Дух по своей природе всегда обращен к Богу, и он не может считаться сильным, если в человеческом сердце еще не изжиты грубые страстные влечения. Действие духа всегда руководится Промыслом Божиим и направлено только на добрые деяния, угодные Богу. Чем ближе человек к познанию истинного Бога, чем более его сердце освящено действием Божественной благодати, чем более свободно оно от страстей – тем сильнее дух человека. Человек, сильный духом, будет обладать и силой воли, так как дух, подкрепляемый Божественной благодатью, подчиняет себе все силы души.

Сильный духом человек. Выражение «сильный духом», сегодня весьма расплывчато и смутно. В зависимости от духовно-нравственных ценностей каждый вкладывает в него свое значение. Но Бог есть Дух и это изъяснение расставляет всё на свои места. Чем ближе человек к познанию истинного Бога, чем более его сердце освящено действием Божественной благодати, чем более свободно оно от страстей – тем сильнее дух человека. Это и есть истинно сильный человек, человек сильный ДУХом.

Человек, зависящий от собственных страстей, не является сильным человеком, он слаб, так как не является свободным, он является заложником и рабом своих страстей. Страсти человека разнообразны, это гневливость, завистливость, обидчивость, развратность, тщеславность, жадность, раздражительность, гордость и многие другие. Мы слабы перед ними, они руководят нами, но мы продолжаем считать себя сильными. Это ли не абсурд?

Ну а что всё таки вера человека, которую автор комментария называет ничегонеделанием, костылём и затычкой? Дай Бог нам всем встать на путь веры, на путь познания своего внутреннего ничтожного и слабого человека, увидеть себя таким какой я есть на самом деле, а не то что Я вообразил о себе САМ.

«Человек чувствует себя ничтожным, потому что сознаёт своё ничтожество; этим-то он и велик». Блез Паскаль — французский математик, механик, физик, литератор, философ и теолог.

Такое понимание своего внутреннего - я, дорогого стоит и это может сделать только сильная личность. Вести борьбу со своими страстями, это удел человека с сильным духом. Бог же в этой борьбе, наш надёжный Помощник и Источник духовных сил.

Помоги всем нам Господи!

Кажется, я уже мимоходом упомянул, что вера, доверие ставит вопрос об ответственности того, кому доверяют. Редко, однако, говорят об ответственности Бога перед сотворенным Им миром; вместе с тем, это основная трудность, какую встречают не только неверующие, но, порой, и верующие. Какое положение занимает Бог по отношению к миру, который Он создал – непрошено, без участия этого мира – и который находится в течение тысячелетий в таком трагическом, порой мучительном состоянии? Неужели все сводится к тому, что Бог односторонним действием Своей воли вызвал к бытию целое мироздание и когда-то потом встретится с ним снова лицом к лицу уже не как Творец, а как Судья? Где же правда, где же справедливость? Где лежит возможность для мироздания себя осуществить как бы перед лицом строгого, сурового Бога и в отсутствие Его? На эту тему мне хочется сказать несколько слов.

Во-первых, нечто о творении. Бог действительно, для верующего, является Творцом мира. Но акт творения не так прост, как кажется. Он не заключается в том, что всемогущий Бог решает почему-то, по непонятным для нас причинам, создать целый мир и затем следить за его развитием и ожидать момента последнего суда. Это выглядит почти как эксперимент: что получится? Однако это не так. В основе творческого акта Божия нечто гораздо большее. Бог создает этот мир; и одновременно призывает его к такой полноте бытия, которая заключается в том, чтобы все разделить с Богом, участвовать в Его вечности, в Его жизни; как апостолы говорят в своих посланиях, цель мироздания – для человека стать участником самой Божественной природы (2Пет. 1, 4), а для мира дойти до такого состояния, когда Бог будет все во всем (1Кор. 15, 28), то есть как тепло, как огонь проникает все и делает мир участником вечной жизни. Это – в основе; человек призван к тому, чтобы стать соучастником жизни Божией; и Бог, творя человека, Себя отдает. Он не только вызывает к жизни какое-то жалкое существо, которое во всем будет от Него зависеть; Он вызывает к бытию существо, которое будет стоять лицом к лицу с Ним, полноправно; которое лицом к лицу будет с Ним общаться. Но ведь общение в каком-то отношении значит самоограничение; творя человека, творя мир, Бог ставит перед Самим Собой собеседника, которого Он должен принять, каков он есть и каким он себя сделает свободной своей волей. В этом, со стороны Бога, акт истинной любви и очень редкой в нашем опыте справедливости.

Ибо справедливость не является тем, чем мы часто ее считаем, как мы ее часто видим: способностью распределять или правом награждать и наказывать. Справедливость начинается в том момент, когда мы с риском, с опасностью иногда для нашей жизни, при ограничении нашего бытия соглашаемся на существование, на динамическое становление другой личности. И признаем за ней право быть собой, а не только отражением нашей жизни. Таков творческий акт со стороны Бога. Бог нас вызывает в бытие, ставит нас перед Собой и предлагает все, что Он есть, все, что у Него есть, разделить с нами; в нашей власти – принять или отказать. Со стороны Божией это готовность до конца Себя отдать нам. Бог нас творит не актом простой воли, Он нас творит в акте глубочайшей самоотдающейся, самоотверженной любви. Отношения между тварью и Богом начинаются с любви. Он нас вызывает быть самими собой лицом к лицу перед Ним.

Но не этим кончается соотношение между Богом и человеком. В течение тысячелетий, миллионов, может быть, лет, о которых говорят и Священное Писание, и наука, человек ищет своего пути в становлении, вырастает в меру своего человеческого достоинства. И вместе с этим так часто человек свое достоинство забывает, мельчает, делается недостойным самого себя, не говоря уже о своем божественном призвании. И Бог его не оставляет. Вся история человечества говорит о том, как человек чует тайну Божию и в этой тайне Божией, через нее, в глубинах этой тайны находит самого себя, находит свое величие, находит образ или отображение того человека, которым он должен стать в конечном итоге. Бог говорит на протяжении всей истории многообразно, различными путями, через людей ясного ума и чистого сердца, через людей просвещенных, просветленных; говорит через ужас жизни, говорит через совесть, говорит через красоту, говорит через события, призывая человека вырасти в полную меру. Но Он не только говорит; говорить легко, призывать не трудно, требовать – не стоит ничего. Он делается соучастником человеческой жизни и человеческой трагедии, Он становится человеком; Он воплощается; Бог входит в историю; Бог на Себе несет ее тяжесть; Бог погружается в наш мир, и этот мир всей тяжестью, всем ужасом своим смертоносно ложится на Его плечи. В этом Божия предельная ответственность за Свое первичное решение, за основоположный акт творения. Этим Бог Себя как бы “оправдывает” перед нами. Он не зритель, Он не стоит в стороне; Он входит в гущу, в трагедию жизни и с нами в ней участвует. Этого Бога человек может принять, этого Бога человек может уважать; Ему можно довериться, Ему можно быть верным, можно видеть, что этот Бог так верит в человека, такую надежду на него возложил, так его полюбил до смерти, и смерти крестной, что можно за Ним идти, куда бы Он ни пошел: на смерть, на жизнь. Бог берет на Себя последнюю ответственность за судьбы мира, спасает мир воплощением и крестной смертью Христа.

Что же это значит? Почему смерть одного человека, Иисуса Христа, рожденного от Девы в Вифлееме, может перевесить собой весь грех человеческий? Чем эта смерть отличается от всех смертей? Она не более страшна, чем смерть, которую претерпевали в течение тысячелетий люди, стоявшие за свои убеждения, или люди, просто охваченные событиями земли. Люди страдали физически больше, чем Христос страдал на кресте; рядом с Ним два разбойника были распяты, они умирали той же смертью, что и Он. Почему же их смерть не имеет такого значения, как смерть Христа? Почему Христос – Спаситель, а эти два разбойника – не спасители мира? Скажете: один из них был злодей, а другой покаялся; злодей, конечно, не мог спасти ни себя, ни других, он только претерпевал жестокую смерть за свои злодеяния. Пусть так; а другой, который на кресте изменился, который хоть напоследок вошел в Царство справедливости, правды, любви, в конечном итоге, – чем его смерть так незначительна и чем значительна смерть Христа?

Христос – Сын Божий, Бог, ставший человеком; но Его смерть не тем значительна, что умирает в человеческой плоти Сам Бог, потому что по Божеству Своему, как Бог, Он не умирает; смерть касается Человека Иисуса Христа. В чем же ужас, и величие, и значение этой смерти? Мне кажется, вот в чем. Когда мы думаем о Христе, Боге, ставшем человеком, мы часто видим Его участие в нашей человеческой судьбе сначала в том, что Он просто стал человеком, что Безграничный был ограничен, что Вечный вошел во время, что Бог таким полным, совершенным образом соединился с тварью. Дальше мы видим, что вошел-то Он в мир грешный, в мир страшный, в мир, оторвавшийся от Божественной жизни, со всеми последствиями смертности, голода, отчужденности, жестокости, со всем тем злом, которое приводит в такой ужас каждого из нас, когда мы о нем думаем, когда мы его переживаем. Это все правда. Христос жаждал, алкал, уставал, скорбел, был окружен ненавистью, встречался с ужасами болезни, смерти, беспощадности, несправедливости; принадлежал стране, которая была оккупирована вражескими солдатами, претерпевала унижения – все это правда; правда и то, что, как человек, Он умер на кресте.

Но мог ли Он умереть? Ведь смерть заключается, в конечном итоге, в том, что, оторвавшись от Бога или не включившись в Божественную жизнь, мы не можем обладать вечной жизнью. Мы смертны по нашей оторванности от Бога. Как же Он мог умереть, когда Он Сам – Бог? Не напрасно мы поем на Страстной: О Жизнь вечная, как Ты умираешь? Свет невечерний – как Ты потухаешь? Каким образом может умереть Тот, Который есть Сам Бог? Как может подвергнуться смерти человеческая плоть, которая соединена, пронизана Божеством? И действительно, святой Максим Исповедник об этом уже давно, в VI веке, говорил, что в самой тайне Воплощения Иисус Христос был за пределами смерти, потому что был един с Самим Богом, был Богом воплощенным. Как же Он умирает?

Умирает Он потому, что принимает на Себя безграничную, всеконечную солидарность с человеком. Он берет на Себя судьбу человека в его оторванности от Бога, в его богооставленности, в его нищете. Вспомните слова Христа, самый страшный крик в истории, который был услышан с креста: Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил? (Мф. 27,46). Это крик Спасителя, умирающего на кресте. Как же мог Он, Который есть Бог, кричать эти слова, выражающие всю трагедию человечества, весь ужас и жизни, и смерти? Мы этого объяснить, понять не можем. Но случилось то, что в какой-то момент Христос взял на Себя единственный, конечный ужас человеческого существования и бытия: потерю Бога, обезбоженность, которая есть единственная сила, способная убить человека. Он взял на Себя судьбу грешника, то есть человека, который без Бога, и от этого, как всякий грешник, как всякий человек – умер; умер от потери Бога; умер, потому что захотел испытать и пережить то, что является ужасающей судьбой всякого человека: ужас ограниченности временем и пространством, потерю вечности, потерю Бога.

Вот почему смерть Христа, невозможная и воспринятая вольной волей, является единственной во всей истории. Бессмертный умирает, потому что захотел во всем уподобиться человеку, не разделив с ним греха. Но тогда – каким нам представляется Бог?! как Он велик, какова Его?! Как нам представляется человек, его значительность для Бога?! Ведь Христос соглашается не просто умереть – умереть этой смертью по любви к человеку. Эта смерть охватывает тогда не только праведника, не только верующего, не только человека, который понимает и знает, что происходит, – она охватывает всех: нет безбожника на земле, который так пережил обезбоженность, потерю Бога, как ее испытал в момент смерти Сын Божий, ставший сыном человеческим. Тайна Христа заключает в себе всю тайну человеческого существования, весь ее ужас и всю ее славу; никто не оказывается вне тайны спасающего Христа. Бог действительно до конца, трагично и величественно, в беспредельном смирении отдает Себя на спасение мира и этим до конца осуществляет ответственность Творца за судьбы мира, который Он создал Своей волей и который Он доведет до победного конца, когда действительно человек Его познает и станет участником Божественной жизни, когда действительно вся тварь будет охвачена Божественным присутствием и воссияет вечной и Божественной славой.

Украинский философ Григорий Сковорода сказал в одном из своих писаний, что в жизни замечательно устроено: вещи нужные несложны, а вещи сложные не нужны. Конечно, такие слова можно развить в карикатуру. Но если принять их с трезвостью, то можно увидеть в них указание и на то, как можно жить. Мы очень часто не умудряемся жить, потому что чрезмерно усложняем жизнь. Мы стараемся делать невозможное, проходя мимо возможного. Мы думаем, будто только то достойно нас, что так велико и так далеко, что мы его никогда не достигнем. И если применить этот принцип к евангельским заповедям, то мы можем найти в Евангелии, в словах Спасителя Христа заповедь, указание чрезвычайно простое на вид, но с которого мы все можем начать. Это заповедь о том, что мы должны любить ближнего, как самого себя (Мк. 12, 31). Это подразумевает, что мы себя самих должны любить.

И вот на этом мне хочется остановиться; потому что если мы не сумели себя любить, мы не сумеем любить кого бы то ни было. Жизнь, опыт показывает, что мы можем одарить других только тем доверием, которое способны дать себе, той любовью, которую можем дать себе, и т. д. Мы можем дать только то, что у нас есть. И если у нас нет определенного отношения к себе, мы не можем иметь этого отношения к другим. Без уважения к себе мы других не уважаем; без любви к себе – правильно понятой – мы не можем любить других.

Конечно, надо понять, что такое эта любовь к себе. Это не любовь хищного зверя, который считает, что все вокруг существует для него, который рассматривает всякого человека как возможную добычу, который все обстоятельства рассматривает только с точки зрения самого себя: своей выгоды, своего удовольствия и т. д. Любовь к себе – что-то гораздо большее. Когда кого-нибудь любишь, желаешь ему добра; чем больше любишь, тем большее добро ему желаешь. Я говорю о большем добре, а не о большем количестве добра. Мы желаем любимым самого высокого, самого светлого, самого радостного. Мы не желаем им большего количества тусклой, мелкой радости; мы желаем им вырасти в такую меру, чтобы их радость была великая, чтобы в них была полнота жизни. Вот с этой точки зрения надо уметь и себя любить.

Одна вещь нам очень мешает любить себя: это то, что некоторые вещи в нас самих нам противны, нам не нравятся, от некоторых вещей нам делается стыдно. Если мы хотим начать себя любить творчески, так, чтобы стать действительно человеком в полном смысле этого слова, осуществить все свои возможности, мы должны принять – хотя бы предварительно – все, что в нас есть, не разбирая, что нам кажется хорошим или привлекательным, а просто все, без остатка. Христос в одной из Своих притчей говорит ученикам, которые думали, что надо вырвать зло, чтобы осталось только добро: нет, на поле оставляют плевелы и пшеницу расти вместе, пока их нельзя ясно друг от друга отличить; иначе, при желании вырвать плевелы, вы вырвете непременно и пшеницу (Мф. 13,24–30).

Так и в нас. Иногда есть в нас свойства, которые сами по себе ничем не хороши, но которые пока – единственная опора в нашей жизни. Есть интересный рассказ из жизни Ганди. Его упрекали в том, что он подстрекал бедноту к забастовке: это-де не соответствовало дальнейшей его деятельности; и он дал замечательное объяснение. Он говорит: эти люди были трусы; я их научил насилию, чтобы победить трусость; а когда трусость в них была побеждена, тогда я их научил любви, чтобы победить насилие.

Так бывает с каждым из нас. В нас есть свойства, которые неприглядны, но в данное время ничем не могут быть заменены. Человек, который труслив, с радостью назовет свою трусость кротостью и смирением. Ни в коем случае нельзя ему дать это сделать. И когда у нас самих есть это поползновение перекраситься, назвать трусость смирением, назвать жадность любовью, надо остановиться и сказать: Нет, не лги! Будь правдив! Потому что то, чем ты являешься, – это настоящий человек, а тот фальшивый образ, который ты стараешься создать о себе – сплошная ложь, такого нет; и поэтому этот несуществующий человек никогда никем стать не сможет. Тогда как тот человек, которым ты являешься, который тебе, возможно, даже очень не нравится, может измениться к лучшему.

Мы должны относиться к себе, как художник относится к материалу: принимать в учет все свойства этого материала и на основании этого решать, что можно сделать. Как художник должен проявить большое понимание своего материала и иметь представление о том, что он хочет из него сделать, так и человек, не отвергая в себе ничего, трезво, смиренно принимая себя, какой он есть, должен одновременно иметь высокое представление о Человеке, о том, чем он должен стать, чем он должен быть.

И сверх того – и это чрезвычайно важно – нужна готовность бороться, готовность побеждать, готовность творить ту красоту, которую он задумал или в которую поверил. Художник, кроме понимания своего материала и представления о том, что он хочет сделать, должен еще развить в себе и упорство, и любовь к труду, и технические способности; это все требует громадной дисциплины в художнике, во всяком творце – будь он писатель, живописец, скульптор, – и этого же требует от нас жизнь. Без дисциплины мы не можем добиться ничего. Но дисциплина может быть разная. Это может быть механическое выполнение каких-то требований, и это может быть живое творчество, которое требует, чтобы все силы наши были собраны воедино. Подвигом, вдохновением, упорным трудом строится человек; и человек должен себя так любить, так ценить, так уважать свое достоинство человеческое, чтобы понимать: нет такого усилия, которое не стоило бы приложить для того, чтобы стать достойным своего человеческого призвания.

Абсолютное условие любви – это открытость; в идеале – взаимная, но порой – открытость со стороны одного любящего человека такая, что ее хватает на двоих. Но открытость нам бывает страшна. Открыться значит стать уязвимым; открыться значит зависеть в своей радости и в своей боли от другого человека. А это сделать можно, только если в нас хватает веры в другого человека.

Вера бывает разная. Бывает простая, детская, чистая, светлая вера: доверие, доверчивость, незнание зла, бесстрашие оттого, что никогда не была испытана жестокость, беспощадность, боль, которая наносится злостно и намеренно. Такая доверчивость не может быть названа зрелой верой; она – начало веры, она открывается в ранние годы; она иногда сохраняется в очень чистых и детских душах; но в ней чего-то не хватает. Да, она открывает человека ценой большого страдания, но вместе с тем не защищает другого человека от ошибок, потому что мы несем ответственность за тех людей, которым открываемся. С одной стороны, они могут нам нанести боль, раны (не говоря о радости, которую они нам приносят). Но с другой стороны, если мы безответственно отдаемся в их власть, может открыться в них все дурное или не открыться, не оправдаться то светлое и большое, что есть в человеке.

Поэтому доверчивости недостаточно; должна быть другая, более зрелая вера. Во-первых, вера в человека, основная, глубинная вера в то, что в каждом человеке есть свет, правда и бесконечные творческие возможности к становлению; что если ему помочь, если его поддержать, если его вдохновить, тот хаос, который нас часто пугает в человеке, может родить звезду. Такая уверенность – это уверенность в том, что в человеке есть свет, есть правда, и что они могут победить. И в этой уверенности, в этой вере нет наивности; она вырастает с опытностью, которая зиждется на знании самого себя и на знании жизни и людей.

Но на пути к этому мы постоянно имеем дело – и другие в нашем лице имеют дело – с людьми, которые находятся в стадии становления, то есть с людьми, в которых свет и тьма борются – и борются иногда жестоко. И когда мы открываемся в акте веры, мы должны заранее признать свою уязвимость и на нее пойти. Уязвимость не обязательно дурное свойство. Уязвимость бывает горькая, тяжелая: уязвленное самолюбие, чувство обиды, чувство униженности тоже принадлежат к этой области уязвимости. Но не о них идет речь в любви, а о способности быть раненным в сердце – и не отвечать ни горечью, ни ненавистью; простить, принять, потому что ты веришь, что жестокость, измена, непонимание, неправда – вещи преходящие, а человек пребывает вовеки.

Очень важно выбрать эту уязвимость. И умение пронести эту готовность верить до конца и любить ценой своей жизни для того, чтобы не только ты, но и другой вырос в полную меру своих возможностей, – это подвиг. Это нечто великое, это подлинное творчество: из человека, который еще себя не осуществил, мы осуществляем Человека, мы становимся тем, чем мы можем быть и стать, и мы другому помогаем стать всем тем, чем он способен быть. В этом есть момент очень серьезной ответственности. Обыкновенно, говоря об ответственности, мы понимаем это слово как подотчетность: придется мне дать ответ – за свои слова, за свои действия, за свою жизнь. Но не только в этом ответственность. Ответственность заключается также в способности отозваться на человека, ответить ему – любовью, пониманием, верой, надеждой. В этом смысле всякая любовь в себе содержит ответственность. Ответственность перед тайной человека, ответственность перед его будущим. И опять-таки, эта ответственность, как и всякая другая – например, гражданская – осуществляется какой-то ценой.

И эта ответственность в любви сочетается тоже с требовательностью. Любить расслабляющей любовью, любить такой любовью, которая все допускает и позволяет человеку становиться все мельче и мельче, все более жестоким, все более себялюбивым, – это не любовь. Это – измена. Любовь должна быть требовательной. Не в грубом смысле, не так, как мы часто действительно требуем от других того, чего сами не согласны делать, что для нас кажется слишком трудным, налагая на них бремена, которые мы не способны или не хотим нести. Нет, требовательность в любви сказывается прежде всего в том, чтобы любимого человека вдохновлять, чтобы его уверить в том, что он бесконечно значителен и ценен, что в нем есть все необходимое, чтобы вырасти в большую меру человечности.

Для этого тоже нужна с нашей стороны неколеблющаяся вера, потому что это не всегда очевидно; бывают моменты, когда блеснет перед нами светозарный образ возможного человека – и потухнет: жизнь заглушила самый высокий порыв. Вот тогда наша вера должна быть зрячая, наша надежда – пламенная, наша любовь – неколебимая; тогда мы должны со всей внимательностью, со всей опытностью помочь человеку вырасти; и только если мы так веруем, с готовностью быть открытыми до последней уязвимости и требуя от другого, чтобы он был всем, чем он способен быть, мы имеем право говорить о том, что мы его подлинно, серьезно, творчески любим: не ради себя – для него.

Митрополит Сурожский Антоний (Блум)

Вера и разум в их существе и взаимных отношениях служат неисчерпаемою, вечною темою религиозно-философской мысли. Не видится конца опытам решения проблемы веры с разных точек зрения и разными способами: ею занимаются не только богословы, но и философы, психологи, даже медики (психиатры), словом – все, интересующиеся религиозными вопросами, – всем проблема веры представляется и важною, и интересною. К сожалению, далеко не всегда мы находим здесь внимание к решающей все дело методологической стороне вопроса. Достаточно сказать, что часто вопрос об отношении веры и разума в христианской религии решается без обращения к учению самой христианской религии об этом, заключенному в Библии. А как уместно и естественно было бы, кажется, обращение здесь именно к Библии! Конечно, в богословии делалось и делается это, но исчерпывающей вопрос работы здесь тоже не сделано. Вот почему остается пока место всяким новым опытам в этой области. Здесь же оправдание и для предлагаемого библейско-апологетического очерка, предназначаемого послужить выяснению истины и опровержению ложных понятий о вере путем изложения библейского учения (библейской гносеологии).

Библия не имеет целью делать из нас ученых, и мы не найдем в ней ученых психологических трактатов о вере и разуме, точно так же метафизических рассуждений об основе и сущности познания, но она дает нам настолько же простой, сколько и глубокий взгляд на сущность познания, на его органы – веру и разум. Простота, соединенная с глубиною, в данном случае, как и всегда, – вот свойства библейского учения о вере и разуме.

Тем менее может быть понятна эта глубокая простота нашему мудреному и лукаво мудрствующему времени, – такая широкая бездна лежит между Библиею и нашим временем, чужим духу и языку библейского миросозерцания. Отсюда современному богослову грозит опасность исказить чрез привнесение своего чистоту библейского учения, его истинный смысл.

Как же быть? Для нас опорой в данном случае послужила святоотеческая литература. Руководство ее в настоящем случае мы признали необходимым на том основании, что видим в ней полное, можно сказать, выражение не только духа, но даже буквы, языка Библии, простого и величественного, глубокого смыслом.

Не немцы с их учеными, толстыми и безжизненными водянистыми комментариями введут нас в понимание Библии, а те, которые так сроднились душею своею с Библией, что и мыслили, и говорили по-библейски, – лишь отцы и учители Церкви. Удивительное единство в духе и строе их миросозерцания, согласие их в целом лучше всего говорят за истину святоотеческого миросозерцания. Поверяя свое понимание новозаветных писаний святоотеческим, мы, кроме того, старались искать истинный смысл писаний в самых писаниях – при помощи сличения параллельных мест и контекста. В результате получилось довольно цельное, стройное учение о вере и разуме и их взаимном отношении.

Чтобы быть понятными в самом изложении этого учения, сначала представим его в виде схематическом.

Знание принадлежит рассудку и вере: нет веры без знания, нет знания без веры – то и другое суть необходимые, самою природою связанные, элементы в процессе познания: познание есть синтез веры и рассудка. Главная роль в познании все-таки принадлежит вере.

Вера – акт познания синтетический, посредством веры мы постигаем истину во всей ее цельности, как нечто непосредственно данное; рассудок – акт аналитический, чрез него мы созерцаем истину не в ее непосредственной цельности, не как целое, но как расчленение единого целого на его части; чрез рассудок созерцание истины распадается по логическим категориям. Первый акт относится ко второму как ощущение к рефлексии. Очевидно, без первого акта познание никоим образом не может состояться: вера является источником знания, материальным началом его; она ставит нас лицом к лицу с недоступною рассудку сущностью вещей, она – око, которым мы видим сверхопытную действительность, она – чувство, которым мы воспринимаем существенность; по отношению к существенности вера то же, что ощущение по отношению к внешнему миру. Рассудку принадлежит лишь формальная роль в познании. Данное ощущение истины рассудок разлагает на ясные логические категории и делает его достоянием нашего личного сознания, нашею личною, так сказать, собственностью.

Без рассудка может состояться познание, хотя ему не будет доставать ясности; это будет знание безотчетное, непосредственное (внутреннее созерцание). Объем и глубина познания зависят от веры: они пропорциональны глубине и ясности веры, рассудок же не может дать больше того, что дает вера; он не хозяин, а слуга веры в познании, его дело принимать лишь то, что дает вера: вера дает материал, рассудок перерабатывает его сообразно с законами своей природы, облекает его в логические формы. Материальная необходимость знания зависит от веры, а не от рассудка: в вере, внутреннем чувстве, мы имеем непоколебимое свидетельство достоверности той или иной истины (от рассудка зависит лишь формальная правильность познания): ставить в зависимость, поэтому, материальную необходимость знания от рассудка, делать рассудок судьею веры нельзя, всегда должно помнить, что область логических категорий и форм далеко не исчерпывает собою область внутренне созерцаемого верою, от последней остается всегда нечто такое, что не может укладываться ни в какие узкие логические формулы, и потому содержание знания в двух моментах познавательного процесса всегда бывает не адекватно: переходя из первого во второй момент, оно проигрывает в содержании. Рассудок относится к вере как наука к жизни, как сознание законов, например, любви к самой любви в смысле живого психического процесса.

Итак, рассудок не может быть судьею вере, ценить достоинство ее свидетельств своею меркою: он слеп, не постигает существенного в вещах, и эта существенность вовсе не обнимается наличною совокупностью его форм и законов.

Если фундамент познания вера, то ясно, что его правильность зависит не столько от рассудка, сколько от веры. Все условия истинного познания сводятся к условиям, повышающим энергию синтетической познавательной способности веры. Сила и ясность созерцания находятся в прямой зависимости от степени сродства, которое существует между нашею душою и миром сверхопытной действительности, и так как человек – существо свободное и духовно-нравственное устроение его личности во власти его самого, то отсюда следует, что и это сродство лежит на нашей личной ответственности.

Душа, все симпатии которой лежат на стороне этого видимого, конечного и феноменального мира, ищущая здесь удовлетворения всем своим стремлениям сердечным и умственным, чужда миру сущности. Существует же это сродство в душе, которая любит не этот, а тот мир, жизнь которой определяется законами не этого мира, но того мира; главный же закон того мира – любовь. Отсюда тесная связь познания с нравственною настроенностью личности: истина открыта лишь любящим, исполняющим нравственный закон Божий, и закрыта для безнравственных, этих «зрячих слепцов».

Таково учение Нового Завета о познании. Оно идет вразрез с принятыми на этот счет взглядами в наше время, которое любит разделять глубокою бездною знание и сердце, веру и рассудок, которому кажется диким требование от познающего субъекта гармонической, духовной цельности. Однако истину этого требования понимали и понимают многие, но все непременно предчувствуют. Нам известны из первых, например, И. В. Киреевский и А. С. Хомяков. Считая рассудок неспособным быть реальным критерием и источником познания, думая, напротив, что для рассудка закрыта истинная, живая действительность, они в вере видели основание знания, признавал за рассудком лишь функцию логического выражения и аналитического раскрытия истины, созерцаемой верою, а коренное условие для правильности познания во «внутренней цельности бытия», как выражается Киреевский, т. е. именно в том, о чем говорилось выше.

Не для защиты изложенного нами учения, но для того, чтобы сколько-нибудь приблизить, так сказать, его к сознанию читателей, выслушаем главные основания, на которых Киреевский и Хомяков строят свой взгляд. «Для одного отвлеченного мышления, – говорит Киреевский, – существенное вообще недоступно, только существенность может прикасаться существенному. Отвлеченное мышление имеет дело только с границами и отношениями понятий. Законы разума и вещества, которые составляют его содержание, сами по себе не имеют существенности, но являются только совокупностью отношений (Полн. собр. соч., т. 2, с. 355). В другом месте он же говорит, что философии, утверждавшейся на одном чистом мышлении, «была доступна истина только возможного, а не действительного, закон, а не мир, в котором закон проявляется». Более точное разъяснение этого факта дает Хомяков «знанию рассудочному в предмете доступен только закон его, а не действительность. Знание, противопоставляясь познаваемому, ставит его в отрицательное отношение к себе, но всякое отрицание ставит отрицаемое уже как только возможное, а не действительно сущее, оставляя действительность за самим собою. Оно есть перевод действительного в область возможного, в закон» (Собр. соч., 1861, т. 1, с. 274). Но понимать законы какой-нибудь вещи еще не значит понимать самую вещь. «Человек может понимать все законы какого бы то ни было нравственного побуждения, не постигая нисколько действительности этого побуждения, любви» (ibid., 281).

Итак, знание есть синтез веры и рассудка, где истина сперва ощущается в сердце, а потом постигается умом, и определяется характером цельной личности познающего субъекта. За это говорит наблюдение и, если угодно, внутренний опыт каждого. Последнее основание того, почему мы в области религиозно-философского знания одно считаем истиною, а другое ложью, – воля, сердце, соответствие или несоответствие познаваемого с нашими стремлениями, идеалом, общим складом духовным.

Так называемого беспристрастного, чистого мышления, в котором человек не был бы так или иначе заинтересован, здесь не бывает. Воля представляет нашему сознанию объект для познания, она направляет в желанную для нее сторону мышление субъекта, она начинает, словом, познавательный процесс, она же и заканчивает его, ибо всякое убеждение, непоколебимое знание, предполагает в субъекте горячее участие, любовь к дознанному мышлением положению.

В правильности этого наблюдения нельзя сомневаться, можно сомневаться только в законности постоянного участия сердца в познании, но не в самом участии. Факт постоянного соединения воли с познанием признают даже те, которые считают это соединения незаконным, например, Паскаль. «Есть, – говорит он, – два пути, на которых образуются наши убеждения. Естественный путь – путь рассудка… но обыкновенный, хотя и противоестественный, – путь воли, ибо все люди почти всегда определяются в своих убеждениях не столько доказательствами, сколько склонностями («Мысли о религии»).