Православие это...

105 постов

105 постов

19 постов

3 поста

110 постов

25 постов

42 поста

15 постов

39 постов

9 постов

11 постов

15 постов

4 поста

14 постов

10 постов

45 постов

20 постов

46 постов

10 постов

6 постов

9 постов

3 поста

7 постов

29 постов

27 постов

18 постов

5 постов

6 постов

14 постов

38 постов

Наше время – эпоха революций социальных и нравственных, потрясающих мир. Нарастает процесс ревизий и реформаций во всех областях общественной, культурной и нравственной жизни, переиначивания морали, ломки мировоззренческих понятий, ломки человеческих взаимоотношений, катастрофического распада семьи, эмоционального охлаждения людей друг к другу. Идет растление нравов и апология греха через искусство, литературу и средства массовой информации. Нравственность и целомудрие воспринимаются как противостояние природе, которая мстит за это неврозами и фобиями. Телевизионные передачи превращаются в инъекции разврата, жестокости и гордыни. Сознание людей все более секуляризируется. Вседозволенность похоти развивается параллельно с вседозволенностью ума (причем ум отождествляется с одной из своих сил – рассудком). Вследствие этого притупляются религиозные интуиции человека, дух входит в себя и пребывает как бы в летаргическом сне, в состоянии, которое нельзя назвать ни жизнью, ни смертью.

Но у человека в душе остается некое чувство тайны вечности, которое не может удовлетворить ни позитивизм, ни атеизм. Поэтому человек полностью не порывает с религией, ищет компромиссов, которые давали бы простор его интеллектуальному произволу, не препятствовали бы похотям души и тела и, в тоже время, в какой-то мере удовлетворяли бы его религиозное чувство. Общее падение духовности явилось питательной почвой для модернизма, который обещает создать новое, облегченное для воли, уютное для страстей, нестесненное догматами и канонами для гордыни ума либеральное и гуманистическое христианство. В таком случае человек может посещать богослужения, совершать молитвы, и в тоже время заниматься йогой, медитациями, заимствованными с Востока, быть завсегдатаем рок-концертов, участвовать в создании при монастырях литературных и спортивных кружков, и при этом считать себя православным христианином, разумеется, называя себя не рабом Божиим, а сыном Божиим.

Евангельское учение и высокие идеалы христианства кажутся таким людям не родными и естественными душе, а какой-то недостижимой, красивой абстракцией, которую невозможно воплотить в жизнь, а иногда – насилием над человеческой природой, которая отвечает на эти принуждения болезненными комплексами и патологиями. Модернисты стремятся заменить аскетизм – наслаждением падшей человеческой природы; в этом смысле он представляет собой апологию страстей и подгонку под них христианства. Модернисты хотят создать унианальное христианство, где добро мирно уживалось бы со злом, Логос Христа заменить логосом Гераклита. Один из видных декадентов писал:

«Хочу, чтоб всюду плавала, моя ладья. И Господа и дьявола, готов прославить я» (Брюсов).

В наше время нравственной деградации и узаконения того, что раньше считалось извращением и позором, жить по-христиански – уже подвиг. Нравственность является одним из органических элементов религии. С ее падением религия перестает быть внутренней жизнью человека и переходит на периферию его сознания. Здесь возможно несколько путей исхода. Первый, – борьба за нравственность, противостояние соблазнам мира, как концентрату страстей, атмосфере, наэлектризованной похотью, гордыней и эгоцентризмом, в которой живет человек.

Второй путь: гностицизм и скептицизм, как системы отрицания, как удобный способ отделаться от собственной совести и размышлений о смысле человеческого бытия, при этом религиозные вероучения и нравственные принципы воспринимаются как релятивистские понятия.

Третий путь: удовлетворение исковерканного мистического чувства через восточные пантеистические религии и оккультизм.

Четвертый путь: либеральное христианство – компромисс между христианством и миром, который снимает моральную ответственность с человека. Это христианство не духовной радости, а хорошего настроения. Оно похоже на медицину, которая не лечит, а успокаивает больного, что он здоров, скрывая от него, что его внутренности разъедает рак. Это христианство с гусем на вертеле в четыредесятницу и концертами в страстную седмицу, христианство, где земля и небо поменялись своими местами.

Евангелие не от мира, но с небес, – это голос вечности, который открывает нам, что сам человек создан для вечности. Евангелие обличает мир в его грехах, поэтому мир возненавидел Христа и Его последователей.

Модернизм – это мастерская для производства лжехристов, котел красильщика, в котором церковную ризу можно выкрасить в любой цвет. Модернизм не имеет никаких научных, культурных и теологических оснований. Это белый флаг, выброшенный перед агрессией секуляризма. Однако он соответствует настроению значительной части общества и его принимают без рассуждения, принимают потому что хотят вместо суровой реалии верить в розовую утопию.

Одна бедная женщина каждое утро пекла две лепёшки. Одну для членов семьи, а вторую, дополнительную, для случайного прохожего. Вторую лепёшку женщина всегда клала на подоконник, и любой проходящий мимо человек мог её взять.

Каждый день, когда женщина клала лепёшку на подоконник, она возносила молитву за своего сына, ушедшего из дома искать лучшую долю. В течение многих месяцев мать ничего не знала о своём мальчике и всегда молилась о его безопасном возвращении.

Вскоре она заметила, что какой-то горбун приходит каждый день и забирает вторую лепёшку. Но вместо слов благодарности, он только бормотал: «Зло, которое вы делаете, остаётся с вами, а добро возвращается Вам!» — и продолжал свой путь. Это продолжалось день за днём. Не получая ожидаемых слов благодарности, женщина чувствовала себя обманутой. «Каждый день этот горбун произносит одно и то же! Но что он имеет в виду?»

И однажды, будучи особенно раздражённой, она решила покончить с этим. «Я избавлюсь от этого противного горбуна!», — сказала она себе и добавила яд во вторую лепёшку. Но когда она собралась положить её на подоконник, руки женщины задрожали. «Что же я делаю?» — подумала она и немедленно бросила ядовитую лепёшку в огонь, приготовила другую и положила её на подоконник.

Горбун, как обычно, взял лепёшку, пробормотав неизменные слова: «Зло, которое вы делаете, остаётся с вами, а добро возвращается вам!», — и продолжил свой путь, не подозревая о бушующих внутри женщины эмоциях.

В тот же вечер кто-то постучал в дверь. Когда женщина её открыла, она увидела своего сына, стоящего в дверном проёме. Выглядел он ужасно: голодный, худой, слабый, в рваной одежде.

— Мама, это просто чудо, что я здесь! Я был от дома всего лишь на расстоянии одного километра, но был так голоден, что упал в обморок. Я, наверное, умер бы, но именно тогда какой-то старый горбун прошёл мимо и был так добр ко мне, что отдал целую лепёшку. И сказал, это его единственная еда на целый день, но он видит, что я нуждаюсь в ней больше, чем он.

Когда мать услышала эти слова, её лицо побледнело, и она прислонилась к двери, чтобы не упасть. Она вспомнила отравленную утреннюю лепёшку. Ведь если бы она не сожгла её в огне, её собственный сын погиб бы! Вот тогда женщина поняла смысл слов: «Зло, которое вы делаете, остаётся с вами, а добро возвращается вам».

Один из принципов работы сердца можно пояснить на примере сердца телесного, ибо, как было уже сказано, между сердцем духовным и вещественным есть определённое соответствие. Сердце как физиологический орган обеспечивает через кровообращение всё человеческое тело питательными веществами и жизненной силой. Исполняя эту работу, оно одновременно и принимает в себя, и износит из себя кровь. Нечто подобное совершает и душевно-духовное сердце. Оно впитывает в себя все впечатления внешнего мира, в том числе и духовные, таинственно объединяет их в себе, переживает их и реагирует на них через изменение настроения, желания, эмоции, помыслы, побуждая человека к определенным поступкам, и т. д.

После грехопадения сердце человека «вдыхает» в основном внешние впечатления, а «выдыхает» помыслы и желания, чаще всего суетные, земные, нередко греховные – собственное «хочу». Такое сердце не может в полной мере реализовать своё предназначение. Предназначение же это – не столько в том, чтобы чувствовать и адекватно реагировать. Сердце есть орган преображения и совершенствования человека. Личный опыт жизни, собираемый в сердце, освящается благодатью Божией. Но для этого божественная благодать должна беспрепятственно входить в сердце. Если по какой-то причине вход ей закрыт, сердце бессильно исполнить своё истинное предназначение, хотя бы и желало того.

Упрощенно сердце можно представить как плавильную печь, в которую попадают предметы разного рода и преображаются под действием огня. Если сердце человека горит божественным пламенем, то всё греховное в нём постепенно сгорает, а всё доброе очищается и становится бесценным вечным сокровищем души. Если же сердце объято пламенем греховных страстей, то оно стремится воспринять только то, что поддерживает этот огонь, а всё доброе, противодействующее страстям, отвергает. Такое сердце становится личным крематорием, преддверием ада. Оно производит в основном греховный пепел и шлак, порождая предчувствие вечных мук.

Большинство людей находятся в промежуточном состоянии: в их сердцах происходят более сложные процессы, постоянно идёт борьба добра со злом. При недостатке любви к Богу греховные пристрастия, проникшие в сердце, не сгорают полностью, но лишь вытесняются из сознания, как бы прячутся, и снова обнаруживают себя в соблазнительных ситуациях в виде помыслов, желаний, воспоминаний и т. д. Поэтому грехи легко повторяются, а их внутренние причины остаются сокрытыми от сознания человека. По причине временного молчания страстей, духовной слепоты и самооправдания люди часто не замечают в себе корни грехов и потому могут считать себя даже праведниками. Только святым даёт Бог видеть в себе скрытую греховность, отчего они и сознают себя великими грешниками, даже обладая явными свидетельствами собственной святости.

В то же время по милости Божией люди, поработившие себя греху, не способны полностью уничтожить в себе богодарованное начало – образ Божий, поэтому даже глубоко ниспав в грех, они чувствуют приглушенные укоры совести, и если ещё не переступили порог телесной смерти, могут возродиться и наполнить своё сердце божественной благодатью.

Подлинное преображение возможно лишь в случае, если человек имеет благодатное единство с Богом. Тогда его сердце, наполненное благодатью, имеет силу для такого преображения. Преподобный Макарий Великий учит: «На скрижалях сердца благодать Божия пишет законы Духа и небесные тайны, потому что сердце владычественно и царственно в целом телесном сочленении. И когда благодать овладеет пажитями сердца, тогда царствует она над всеми членами и помыслами: ибо там ум и все помыслы, и чаяние души. Почему благодать и проникает во все члены тела». В этом случае человек во внутреннем плане соединяется с той благодатью, которую стяжал в своём сердце, и становится способным отреагировать на события богоугодно и содействовать преображению окружающего мира.

p.s. Прошу прощения, если мой пост оказался для кого то неприемлемым. Для недопустимости такого случая в будущем, внесите меня пожалуйста в свой игнор-лист.

Ложная цель в жизни – это нарушение заповеди «Не сотвори себе кумира».

Сегодня кумир – это не обязательно рукотворное изображение идола, спектр идолопоклонства стал значительно шире. В ряде случаев роль идолов или кумиров могут играть даже те вещи, предметы, объекты, за которыми её не сразу и разглядишь. Рассмотрим главные формы идолопоклонства.

При этом необходимо различать смысл (цель) жизни и жизненные цели, которые отличаются, как стратегическая и тактические задачи. Многим известно расхожее выражение, что главное в жизни – вырастить сына, построить дом и посадить дерево. Это хорошие тактические задачи, но ошибочные как жизнеполагающие, абсолютные, высшие. Сын в течение нескольких десятилетий точно умрёт, дом рано или поздно снесут, а дерево засохнет. Поэтому истинный, божественный смысл – вне этого изменчивого мира.

Если рассуждать экономическими категориями, то инвестировать основные усилия, свою жизнь в тленное, временное – безрассудно, бессмертную душу может удовлетворить лишь бесконечная радость, вечное блаженство. Следует инвестировать жизнь в «долгосрочные активы» – святые добродетели, духовно-нравственное совершенство, единство с Богом и Его угодниками.

Человек призван стать богом по благодатной причастности к Богу. Как принц является принцем не сам по себе, а в силу того, что является сыном короля и не отказывается от этого дара и ответственности за него, так и человек становится богом по благодати, когда признаёт Вседержителя своим Отцом и не отказывается от исполнения сыновнего долга.

Обратим внимание, что ошибочный главный смысл жизни не обязательно плохой (греховный) сам по себе, он плох в первую очередь тем, что занял неподобающее место в иерархической системе ценностей человека. Хорошо быть учителем или врачом, но передача знаний или врачевание людей являются ошибочными главными целями жизни, т. к. они конечны.

Обобщённо можно выделить три группы кумиров: социум в целом, отдельные люди или сам человек.

1. Смысл жизни в детях.

Особенно ярко недостаток такого воззрения проявляется в рамках представлений о том, что, умирая, человек «уходит» навсегда. Что же за смысл в тех, кто вслед за тобой исчезнет из этого мира в течение нескольких десятков лет? А если детей не будет, то, получается, что человек станет бессмысленным существом?

Представление о том, что смысл жизни некоторых людей состоит в размножении, в том, чтобы являться лишь средством для счастья других, нельзя назвать не только универсальным, но и человечным. С одной стороны, оно лишает смысла жизни одиноких и бездетных, с другой – лишает человека его высочайшего статуса в сотворённом мире. Каждый человек создан для того, чтобы стать богом по причастности к Богу, кастовость здесь не применима, Бог не создавал людей 1-го, 2-го и 3-го сортов.

Для человека, хоть многодетного, хоть бездетного, жизненно важно самому возрасти возрастом духовным, достичь вечной блаженной жизни в Царстве святых. Что же касается родительских обязанностей, то важно не просто растить и воспитывать своих чад, но растить и воспитывать так, чтобы это соответствовало их высшему предназначению.

2. Смысл жизни в счастье будущих поколений.

Примером может явиться утопическая попытка построения коммунизма в ряде стран.

Здесь опять же человек становится лишь средством, винтиком в достижении некой «высшей» воображаемой цели, а не высшим творением.

3. В том, чтобы оставить что-то после себя потомкам (научные открытия, шедевры искусства).

Часто говорят о благодарной памяти потомков. Вы замечаете благодарность детей своим родителям? Увы, это редкость даже среди самых близких людей.

То, за что мы можем ожидать благодарности, зачастую совершенно не интересно и не нужно будущим поколениям. Вы часто благодарно вспоминаете конструктора паровой машины? Если взять классиков мировой культуры, то многих ли из них вспомнит молодёжь? Даже талантливые фильмы прошлого столетия непонятны и неинтересны потомкам.

4. В работе.

Как метко заметил один мыслитель, это смысл жизни лошади. Кто-то может возразить – ведь не все люди зарабатывают на хлеб тяжёлым, монотонным трудом. А учитель, врач? Да, любой богоугодный труд полезен, если он не занимает место Творца в иерархии ценностей человека. По словам того же блаженного Августина: «Если Бог будет на первом месте, то всё остальное будет на своём».

Если же человек видит главный смысл своей жизни в работе, в создании того или иного продукта (научного, производственного, литературного и т. д.), то он становится лишь средством для других людей, умаляется его собственное человеческое достоинство как высшего создания Божьего.

5. В достижении бессмертия.

Ещё недавно это было сюжетом фантастических произведений, но сегодня нас уже не удивляют заморозка трупов и исследования по восстановлению тела человека, попытки сохранения его сознания в ином «теле».

Мы сомневаемся в успехе таких экспериментов, они не принесут ни счастья, ни бессмертия. По прогнозам ученых, средняя продолжительность жизни, если исключить старение и болезни и оставить только несчастные случаи, должна составить примерно 1300 лет.

Блаженная вечность может быть только с источником истинной любви – Богом. Всё, что вне Бога, помноженное на вечность, даёт ад.

6. В удовольствиях.

По словам старца Амфилохия: «Когда в твоем сердце нет Христа, в нём будут вместо Него деньги, имущество или люди». Единственно, ради чего стоит жить, – ради того, что не уходит со смертью, иначе земная жизнь – это мираж.

Тем не менее, люди ищут смысл жизни во власти, деньгах, житейской славе, во влюблённости, во временной радости, которую часто именуют счастьем. Однако мы видим, что «богатые тоже плачут»: болеют, спиваются, страдают от душевных травм, бросают семьи, погибают в поиске всё новых удовольствий.

Эрнест Хемингуэй говорил: «Дайте человеку необходимое – и он захочет удобств. Обеспечьте его удобствами – он будет стремиться к роскоши. Осыпьте его роскошью – он начнет вздыхать по изысканному. Позвольте ему получать изысканное – он возжаждет безумств. Одарите его всем, что он пожелает, – он будет жаловаться, что его обманули, и что он получил не то, что хотел».

Один человек находился в тюрьме, был одинок, очень угнетен – и тут его посетило такое живое чувство Присутствия Божия, и это было такое блаженство, что он стал молиться: «О, пусть продолжатся эти тюремные дни – только Ты не отойди от меня!» Отсюда и поговорка: «С Богом и в тюрьме рай; без Бога и во дворце ад».

7. В бегстве от смысла:

– после смерти разберёмся (а если будет поздно?);

– в нескончаемом поиске смысла (апостол Павел характеризует таких людей как «всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины»);

– смысл жизни во временной земной жизни (неверие Творцу);

– у каждого свой смысл жизни (постановка себя на место Творца);

– в отрицании какого-либо смысла жизни (животное существование).

В тот год Сережа Белов научился плавать. Сначала по-собачьи, потом — нельзя сказать, чтобы брассом, но — похоже и наконец — саженками. Дело происходило в Мышкине, славном приволжском городке, хранившем следы былого провинциального величия в виде двух грандиозных соборов, торговых рядов на главной площади да еще — некоторого числа кирпичных зданий старой постройки: крепких, с украшательной витиеватостью в кладке. Сережа был москвичом — родители его снимали здесь дачу.

Плавал он вдоль плотов, причаленных к берегу. Кто-то из взрослых сказал, что длина плотов — сто метров. Сумев одолеть расстояние пять раз, Сережа решил, что может теперь переплыть Волгу, и начал пристраиваться к ребячьим компаниям, которые время от времени подвигались на это предприятие. Старшие ребята его не брали — он было сунулся к ним, да не выдержал испытания: «Саженками можешь?». — «Могу». — «А по-собачьи?» — «Тоже могу». — «А топором?» — «Нет!» — радостно отвечал Сергей. «Тогда не возьмем». Такое испытание, значит.

Что же до его сверстников — все они находились под присмотром, и заплыв мог состояться лишь в случае удачного соединения обстоятельств, иначе говоря, — при одновременном отсутствии родителей, бабок, старших сестер, дядь и теть. Ведь достаточно было кому-то из них обнаружить детишек удаляющимися от плотов, тут же организовалась бы погоня. Ну и, само собой, готовиться к заплыву надлежало в строжайшей тайне.

Собралось человек пять или шесть, подготовились, то есть стащили по булавке — знатоки утверждали, что от долгого плавания сводит мышцы и единственное спасение — укол. В назначенное время сошлись. Вчетвером: у кого-то не получилось. Поговорив о судорогах и втором дыхании, нырнули.

Похоже, второе дыхание к ним так и не пришло — уж очень долго барахтались. Конечно, боязно было — ведь они лавливали здесь рыбу — и с лодки, и с плотов — и знали, что под ними двенадцать метров воды: темной, непроглядной — лишь на длину опущенных рук просвечивали лучи солнца.

Благополучно разминувшись с караваном баржонок, преодолели фарватер. С кормы последней им что-то прокричал шкипер — Сережа не разобрал что, однако лицо шкипера было приветливым.

Затем путь пловцам пересек рыбак на весельной лодке: он смотрел на ребят пристально и серьезно, но ничего не сказал.

Одолев в последнем отчаянье заросли прибрежной травы, они выползли наконец на твердую землю и полегли неподалеку от пристани села Охотино. Отлежавшись, долго еще не решались пуститься в обратное плавание: ходили вдоль берега туда-сюда, завернули на кухню охотинского дома отдыха, где выпросили у поварихи по куску сахара, хотели еще посмотреть кино, но без штанов не дозволялось. Тогда — на кладбище: опять же занятие для храбрецов.

Побродили меж старыми каменными надгробьями, позаглядывали в церковные окна: внутри храма было темно — горели красные и зеленые лампадки и более ничего не было видно. Ни один человек не встретился им — должно, службы в тот вечер не предполагалось.

Потом снова сидели у Волги, рассуждая о карах, которые могли ждать их на противоположном берегу. И тут парнишка один, его звали Юркой, сказал:

— Я нынче и без того уже мать обидел… Она с ночной пришла, поесть приготовила, а я говорю: пахнет от тебя как-то — больницей и уборной, скоро уж весь дом провоняет…

— А она чего? — спросил кто-то.

— Заплакала… «Для тебя же, — говорит, — Юрочка…» Да я и сам знаю: денег не стало хватать, вот и пошла на подработку санитаркой, а я…

— Ничего, матери — они отходчивые, — со знанием дела успокаивали его ребята. — Простит.

— Простит, — согласился он, поднимаясь. — Ладно, плыть надобно.

Далеко впереди мерцали огоньки Мышкина, и было до этих огней не пятьсот, а трижды по пятьсот метров. Очень скоро ребята поняли, что усталость не оставила их, что она лишь затаилась: течение сносило и сносило — хорошо еще сообразили перед возвращением подняться по берегу, насколько позволяла местная география — до впадения реки Юхоти. Тут еще по курсу возник колесный буксир с плотами — приближаться к ним было опасно, и мальчишки, теряя силы, выгребали против течения, чтобы не потерять из виду огни, чтобы не отнесло в далекую неизвестность.

Но вот плоты миновали их — на оконечности пылал костер, освещавший шалаш плотогонов и лодчонку, болтавшуюся в волнах. Глухая, вязкая чернота пала на воду. Сережу охватил панический страх. Судорожно заработав руками и ногами и чувствуя, как силы покидают его, он закричал: «Ре-бя‑а!» С двух сторон отозва-лись. И хотя голоса эти были не менее испуганными, стало спокойнее.

— Плывем! — крикнул он как можно бодрее.

— Плывем! — донеслось справа.

— Ага! — слева.

…Очнулся Сергей от всплесков за своею спиною: оказалось, выкарабкаться на сушу ему удалось только до половины — ноги оставались в воде и время от времени конвульсивно дергались. Не сразу получилось и подняться: ползает, ползает по песку, а лишь попытается встать — ноги отказывают.

Кое-как доволоклись до дома. Втроем.

А через несколько дней хоронили Юрку. Событие это представлялось несформировавшемуся сознанию Сережи Белова вовсе не тем, чем оно было на самом деле: смешанное чувство восторга и ужаса от сопричастности непостижимому таинству владело мальчиком. Увы, именно так.

Потом, когда сознание распределило все по законным местам, душа не отозвалась — слишком уж много времени прошло, слишком много. Да и бедолагу того Сережа почти не знал — дети, как известно, сходятся легко. «Как тебя зовут?» — вот и приятели. Сходятся легко, легко и расходятся… Так что история эта в целостности своей с годами только тускнела.

Сохранились разрозненные картинки: улыбающийся шкипер, рыбак в широкополой соломенной шляпе и белой полотняной рубашке с распахнутым воротником, пчела, влетающая в окно храма, вылетающая обратно и снова влетающая… Костер плотогонов, лодка в огненных отблесках бурлящей за плотами воды… Картинки запечатлелись хотя и ярко, но недвижимо: фотографии как фотографии.

Между тем несколько слов, оброненных случайным прохожим и поразивших Сергея Белова очевидной, как показалось ему, бессмысленностью, облеклись со временем в суровую плоть к с годами стали все чаще, все тревожнее и требовательнее поверять устойчивость его духа: когда провожали Юрку, незнакомый старик, спешивший мимо, поинтересовался, кого хоронят, а услышав ответ, с неожиданною улыбкою заключил:

— Счастливый. Какие там у него грехи? А тут, — он махнул рукой, — живешь, живешь и только добавляешь себе провинностей…

— Ты чего, дед, рехнулся? – грубо спросили его из толпы.

— Не рехнулся, — спокойно отвечал он, — Просто устал! Устал от жизни! — и пошел своею дорогой.

Ярослав Шипов

Это случилось, когда мы с сыном на несколько дней оказались в дикой природе. И верю, что запомнилось ему не меньше, чем мне.

А началось все с того, что группа энтузиастов из педагогических вузов решила восстановить практики Макаренко и Сухомлинского в наше время и поставила задачу показать мальчишкам мужской мир. Потому что с древних времен истина неизменна: из мальчика мужчину может сделать только другой мужчина. В наше время, когда разводов уже больше половины от всех семей и кругом безотцовщина, откровенная или скрытая, древние прописные истины кажутся настоящей революцией. Так появилась «Школа мужества».

А какое же становление мужского характера без похода? Да еще и на байдарках! Да еще и по реке Пра, вдохновлявшей К. Паустовского!

Поход был чисто мужской — только большие и маленькие мужчины. Семь наставников, сорок четыре мальчишки, двадцать две байдарки. Приглашались отцы на лояльных условиях, но в походе из отцов я оказался один…

Для нас с женой вопрос об участии нашего 14-летнего Андрея в походе не стоял — понимали, что это самое лучшее, что может с ним случиться этим летом. Оранжерейная жизнь, комфортабельный отдых на море не давали ему возможности увидеть главного — многообразия мира и его красоту. Да и к самостоятельности пора уже приучать. Подаренные на юбилей спальники, палатка и туристическое снаряжение уже несколько лет валялись без дела. Так чего же еще ждать? В путь!

Детский поход — это не простое туристическое развлечение… С первых же дней стало понятно: наша история другая. Мальчишки оказались в ином мире, в новой реальности.

Они оставили мир виртуальных игр, урбанистических ландшафтов, неосознанного, но болезненного одиночества, необоснованного протеста против всего. Они оказались в мире, где нет мобильной связи, комфорта, родителей. Зато есть палатка, байдарка, жесткий распорядок и… путешествие.

Турист — это тот, кто меняет места пребывания, оставаясь самим собой. Путешественник идет в путь в поисках себя и никогда не возвращается к прошлому. Как паломник.

Парни цеплялись за оставленный мир. У каждого было по два пауэрбанка, чтобы продолжать сражаться в виртуальном мире. Наставники не препятствовали, потому что понимали: через пару дней заряд кончится, отключится мобильная связь, и телефон из центра мира станет просто куском металлопластика. Зато откроется Природа — та, которая неизменна и не подвержена времени.

С каждым ударом весла мы двигались по маршруту от себя к себе. Дети ссорились и ругались, хамили и тосковали по утерянному «раю» с белыми унитазами и синтетической едой. За мат было наказание приседаниями, и кто-то постоянно приседал. Они вели разговоры о гаджетах, новых играх, говорили на языке, полном англоязычных сокращений: лол, кек, имхо… Но Ее Величество Природа постепенно обволакивала наш бойкий и суетливый лагерь. Так, как только Природа умеет — постепенно, по своим законам, подключая само человеческое естество к вечным токам живого.

И дети замолкали, рассматривая такие русские и такие незнакомые им пейзажи.

А ночью надлом и стресс нашего мира выходил из них стонами, вскриками, ночными кошмарами. Поэтому по ночам наставники, и я вместе с ними, дежурили у костра. Иногда из темноты выходил к костру мальчишка, которому не спится. Чтобы поговорить, рассказать о том, что в душе. Успокоиться и пойти досыпать в палатку. Вот в таком дежурстве и случилась та история…

Ночь на реке в Подмосковье — время дивное и таинственное. Туман токами поднимается вверх. Над водой зигзагами скользят бесшумно летучие мыши. Иногда с глухим уханьем пролетит сова. Тишина и спокойствие создают ощущение безвременья и неповторимое присутствие Вечности, близости неба. В воде иногда плеснет щука на своей ночной охоте, пуская по неподвижной глади круги. А в небе перистые облака создают впечатление такой же, и даже большей, зыбкости. Словно бы небо — та же подвижная гладь, сквозь которую проступает свет Утренней Звезды — Венеры, последней звезды перед рассветом.

Сзади послышался шум. Я обернулся и увидел своего сына Андрея.

— Ты чего не спишь? — вопрос, в общем, естественный и банальный.

— Не спится. Я ведь знаю, что ты сегодня на дежурстве, вот и пришел. Угадал.

— Да, сегодня моя очередь.

Он сел рядом у костра и прижался ко мне очень по-детски.

— От тебя пахнет печеньем…

— Да, дежурным положено, чтобы ночь скоротать. Угостись вот.

Мы посидели молча, любуясь огнем костра и похрустывая самым вкусным печеньем в мире. Говорить ничего не хотелось, да и не нужно было. Оба понимали, что быть вместе — самое ценное на свете.

— Можно, я присяду на твое колено, как в детстве.

— Конечно, — надо же, он помнит, как было в детстве.

Он обнял меня за шею и прижался к щеке.

— А у тебя борода растет…

— Да, буду настоящий речной волк.

— Мне нравится. Шелковая.

Он как-то странно, по-взрослому посмотрел мне в глаза. Улыбнулся.

— Ладно, пойду дальше досыпать. Дашь мне фонарик дойти до палатки?

Я протянул фонарик:

— Вот, возьми! Отсыпайся. Завтра много грести придется. Проводить тебя?

— Не надо. Спасибо. Печенье было очень вкусным.

— Возьми на дорожку.

Он улыбнулся и ушел. Я смотрел, как маленькая звездочка удаляется в лес, в темноту и в бесконечность. Двигаясь, как ночной светлячок, хаотично, она потихоньку приближалась к брезентовым сооружениям и пропала — Андрей вернулся в палатку.

И я остался один, только я, костер и Вечность.

И вдруг странная мысль пришла на ум. Я подумал, что когда-нибудь Андрею приснится сон, в котором будет темная ночь, и лес, и ночной костер. Он будет идти через лес с фонариком, зная, что у костра жду его я.

Во сне он снова придет к этому теплому огню, сядет мне на колено, обнимет за шею. Мы будем смотреть на пламя. Я угощу его печеньем — самым вкусным печеньем на свете. И поцелую в щеку. Мы снова будем вместе.

Это случится обязательно. Уже тогда, когда меня не будет на свете, а он будет взрослым. Мы всегда сможем посидеть у костра и поговорить. Потому что в такие моменты время отступает.

Моя жизнь продлится на этот сон. А в его жизни будет еще одна опора на воспоминания детства. Еще один якорь, который не позволит суете унести его.

Я верю, что это случится. Я буду всегда ждать его у костра.

Я получил в подарок эту ночь. Навсегда. В Вечности. Вечность и еще одну ночь.

p.s. Прошу прощения, если мой пост оказался для кого то неприемлемым. Для недопустимости такого случая в будущем, внесите меня пожалуйста в свой игнор-лист.

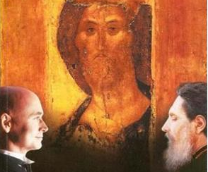

– А вы помните свою встречу со Христом? Как преобразилась ваша собственная жизнь?

Мне был 21 год. Я верил в Бога, но в церковь не ходил, поскольку не очень понимал зачем. Как-то одна моя знакомая пригласила меня съездить к мощам блаженной Матроны Московской. Я тогда и не знал, кто это. Но согласился из любопытства. Мы приехали в монастырь рано утром, и там уже была огромная очередь. На меня тогда это произвело сильное впечатление. Помню, очередь двигалась медленно и мы долго стояли. Была тишина, лишь иногда доносилась чья-то молитва. Всходило солнце над Москвой. И я вдруг почувствовал, что луч света осветил и мою жизнь – как темную комнату, где я увидел многое, что раньше скрывала темнота. Я тогда ощутил, что свет-то — нездешний. Даже заплакал.

Я продолжал жить, как жил ранее. Изменений принципиальных не произошло – все то же, только в другом свете. Просто пришел этот свет! Когда мне было 23 года, я познакомился с очень хорошим священником, который сначала стал мне другом. И через несколько месяцев общения с ним, просто ради любопытства, я захотел исповедаться и причаститься. И когда я причастился, в меня вошел Бог и я почувствовал: с этой секунды я начну всё с чистого листа, и всё то прошлое, которое меня давило, разрушало – я сам себя своими поступками разрушал, – его больше нет. Я физически ощутил эту ни с чем не сравнимую лёгкость – чистоты и освобождения. Вот она – настоящая свобода.

Отвечал Борис Корчевников

Человек живёт на трёх уровнях: телесном, душевном, духовном.

Телесный.

Забота о теле необходима, по крайней мере потому, что оно является орудием бессмертной души. Но как необходимость заботы об одежде не даёт человеку оснований делать эту заботу смыслом своего существования, так забота о смертном теле не должна превращаться в самоцель, нарушать иерархию уровней жизни человека.

«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?»

«Их конец – погибель, их бог – чрево, и слава их – в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство – на небесах…»

Душевный (ум, эмоции и пр.). Часто душевную жизнь путают с духовной. Нередко считается, что духовной жизнью живут, например, те люди, которые увлекаются театром, художественной литературой, изобразительным искусством, музыкой. Хотя эти увлечения и воздействуют на человеческий дух, но находятся главным образом в сфере душевной (интеллектуально-эмоциональной). Нередко бывает, что подобные увлечения не только не ведут человека к Богу, но и уводят от общения с Ним.

Духовный. Дух – сила души, влекущая человека к Богообщению. От состояния нашего духовного внутреннего мира зависит и образ нашей жизни в вечности. Что посеет человек, то и пожнет. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную», – говорил апостол Павел. Стало быть, духовным может быть назван тот человек, который живет по закону Божьему, стремится ко всё большему и большему духовному, личностному соединению с Богом.

Один из православных Святых, сравнивал человека с цыплёнком. Цыплёнок рождается дважды. Вначале курица рождает яйцо. Но рождённое – еще не цыплёнок. Теперь его нужно высидеть и прогреть, только после этого из-под мёртвой скорлупы проклёвывается жизнь. Человек тоже должен родиться дважды, сначала физически, потом духовно. Не родившийся, не развившийся духовно, так и останется в эмбриональном состоянии в самом главном качестве.