Разное

11 постов

11 постов

19 постов

16 постов

1 пост

4 поста

1 пост

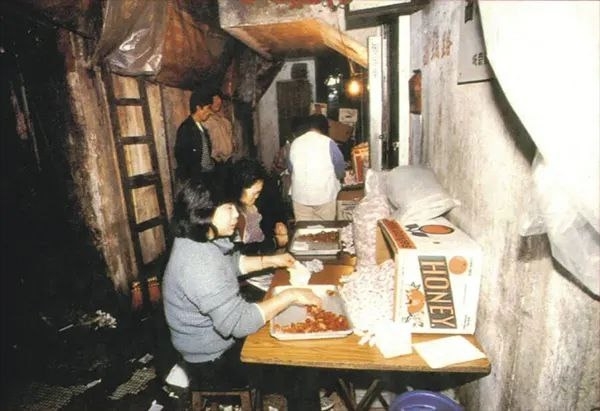

Зацепилась за эту тему, потому что похожую ситуацию - перенаселение и жизнь в две смены - я детально прорабатывала и описывала в одном из своих романов, а тут практически увидела ее вживую, хотя место, о котором я сегодня расскажу, на сегодняшний момент уже не существует, его расселили еще в 90-х.

Итак, место действия - Китай, а конкретно Гонконг, который не так давно находился под юрисдикцией Англии. В конце 19 века он был сдан “в аренду” англичанам на 99 лет.

Коулун - старинная крепость, недалеко от Гонконга, ей уже больше тысячи лет. Это квадрат площадью примерно два с половиной гектара, и на момент совершения сделки там проживало всего 700 человек, что в общем-то достаточно нормально для такой площади.

После того как Гонконг стал английским, Коулун остался китайской территорией и почему-то начал усиленно заполняться людьми. По одной из версий Китай сам начал туда селить как можно больше своих людей, а по другой люди там просто селились из-за дешевизны жилья.

В общем, так или иначе, уже к середине 20 века там ситуация сложилась такая: на площади в два с половиной гектара проживали, по разным данным, то ли 35, то ли 50 тысяч человек.

Это самый густонаселенный район в истории! Плотность населения полтора человека на квадратный метр!

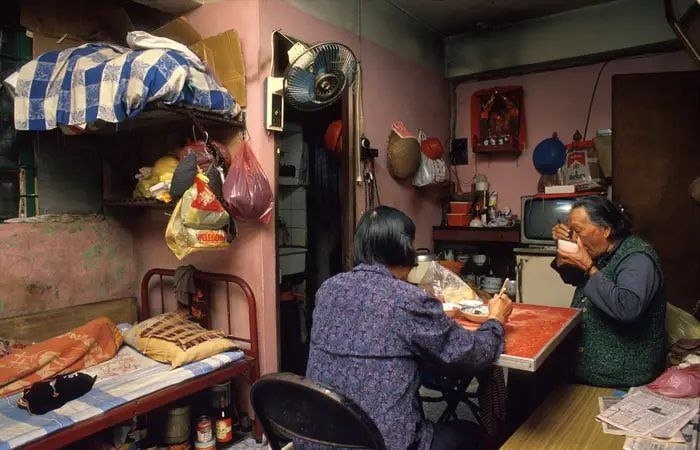

Понятно, что целую квартиру при этом выделить одному человеку было слишком жирно, поэтому люди там ютились в углах, на лестницах, жили на балконах - вероятно климат позволял. Здания тянулись все больше вверх, в виде многочисленных надстроек. Это был мир настоящей, полноценной антиутопии наяву.

Причем мирок был абсолютно замкнутым, он ограничивался территорией бывшей крепости. Снаружи находилось другое государства, куда проход был строго запрещен.Канализации, конечно, в древних крепостях не предусматривалось. Если там и были какие-то очистные сооружения, то скорее всего они перестали действовать, когда людей пришло гораздо больше нормы. То есть все отходы, так скажем, производства, просто сливались вниз. Люди, конечно, начали лезть всё дальше вверх, надстраивая себе этажи, пристроечки и так далее.

Вода у них была из своих собственных скважин, а электричество они тырили из сетей Гонконга, которые проходили где-то недалеко. Так и жили!Вот с чем у них было плохо, так это было с солнечным светом в квартирах, потому что здания, которые там были понастроены, фактически через некоторое время превратились в один большой дом. Между ними пролегали небольшие улицы шириной около двух метров, но на нижних этажах свет в окна, конечно, не проникал.

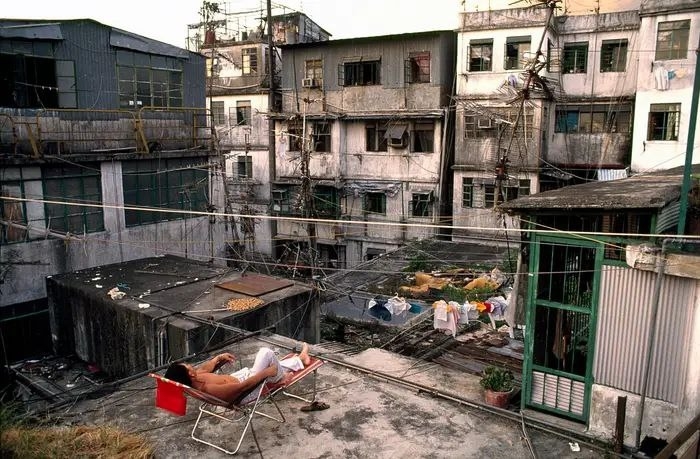

Поэтому, кстати, еще одно название этого чудного местечка - “Город Тьмы”.

Городок, конечно, был очень атмосферным (смотрите фото выше). Например, главным местом прогулки стали крыши.Такой вот романтичный ужас: дети гуляли на крышах, молодежь тусила на крышах, если парочки хотели уединиться и провести вечер, они тоже шли на крыши.

Понятно, что в таких условиях процветала вся незаконная торговля, которая только могла существовать на свете. Управлялась, кстати, вся вот эта конгломерация достаточно долго мафиозными структурами, пока в 70-х годах их не разгромили. Я с трудом себе представляю операцию любую - полицейскую, войсковую - в таком в густонаселенном месте. Страшно представить!

При всем при том, по воспоминаниям людей, атмосфера в Коулуне царила самая доброжелательная. Ценились взаимопомощь и взаимовыручка. Думаю, что товарищи, склонные к склокам, просто не выживали в условиях огромной скученности.Такой интересный мирок существовал в течение нескольких десятков лет.

В 90-х годах, после того, как Гонконг опять стал китайской территорией, Коулун решили расселить. И вот, что поразительно, многие люди были против! Но их расселили все-таки, и в 1994 году все здания снесли. Сейчас на этом месте находится парк, любимое место отдыха горожан.

Похоже, исчезнувшая антиутопия наяву уже начинает обрастать легендами. После выхода этой статьи в моих блогах, подписчики подсказали, что сейчас выходит аниме-сериал "Обычный роман в Коулуне". Пока не собралась посмотреть, но говорят, что атмосферу "города тьмы" там передали прекрасно, ведь еще живы люди, которые там выросли!

Что думаете о такой жизни?

\\ Анна Константинова

Дорогие друзья, тут, на Пикабу, я иногда выкладываю свои старые материалы. Мои официальные блоги тут:

АвторТудей \\ Вконтакте \\ Телеграм \\ MAX

Первая публикация этого материала: https://vk.com/ak_author?w=wall-194459919_2995

«Хроника Сатаны-младшего», которая связана с Томом Сойером, Электроником и знаменитым романом Булгакова

Однажды в одном небольшом городке появляется таинственный незнакомец. Он встречается с парой местных… эхм… пареньков, называет сам себя иностранцем и путешественником. Затем, практически не скрываясь, признается, что он «часть той самой силы…» и наводит шороху в городке…

Произведение, о котором я говорю, становится последним для великого писателя, и, хотя он работает над ним больше десяти лет, закончить так и не успевает. Книга долгие годы существует в виде нескольких черновиков. Гораздо позднее, уже после кончины автора, другой человек компилирует его и издает…

Вы удивитесь, но я сейчас не о «Мастере и Маргарите» рассказываю, а о повести Марка Твена «Таинственный незнакомец». Как вам совпадения?

Впрочем, в сходстве сюжетов ничего мистического нет. Черновики Марка Твена были изданы в 1915-м году, первый русский перевод появился в 1917-м, и Михаил Булгаков скорее всего был с ним знаком. «Таинственный незнакомец» иногда указывается как один из источников вдохновения для «Мастера и Маргариты». А вот то, что судьбы произведений так похожи – мне кажется как минимум интересным.

К сожалению, последнее произведение Марка Твена осталось неоконченным и существует в виде трех черновиков, очень различных по своей сути и героям. Один из них, «Школьная горка» - это продолжение «Тома Сойера», я уже писала о нем. В двух других: «Хроника Сатаны-младшего» и «№ 44, Таинственный незнакомец" действие происходит в средневековом европейском городке.

Общее в них, пожалуй, только явление незнакомца и его желание изучить людей, а потом и научить их чему-то.

О чем же Марк Твен хотел поговорить со своими читателями?

Книга в целом несет на себе отпечаток разочарования великого писателя: в людях, в церкви, и даже больше – в самом Боге:

Бог, в чьих силах сотворить и хороших детей, и плохих, предпочитает творить плохих; бог, в чьих силах осчастливить всех, не даёт счастья никому; бог повелевает людям ценить их горькую жизнь, но отпускает такой короткий срок; бог одаривает ангелов вечным блаженством, но требует от других своих детей, чтобы они это блаженство заслужили; бог сделал жизнь ангелов безмятежной, но обрек других детей на страдания, телесные и душевные муки; бог проповедует справедливость и создал ад; проповедует милосердие и создал ад; проповедует золотые заповеди любви к ближнему и всепрощения — семижды семь раз прощай врагу своему! — и создал ад…

Да, таинственный незнакомец, появляясь среди людей, испытывает их и показывает им их несовершенства, но в результате говорит о том, что, в общем-то, система мироустройства в целом странна. В одном из черновиков цель его посещения – создание своего, собственного, царства на земле.

А при чем же тут заявленный Электроник, спросите вы

Это мои собственные наблюдения, но давайте посмотрим на явление прекрасного юноши на Школьном холме близ небольшого городка. Однажды новый ученик приходит в школу и знакомится с Томом, Геком, Сидом и другими детьми. На первом же занятии он поражает учителя своими способностями, они поистине удивительны:

Новичок начал с первого правила и выполнял задание спокойно и невозмутимо; правило за правилом слетало с его губ без единой ошибки, а учитель и школьники сидели затаив дыхание и слушали, онемев от изумления. В конце мальчик снова поклонился и стоя ждал, что скажет учитель. Одну-две минуты Фергюсон молча сидел на своем высоком стуле, потом спросил:

– Скажи по чести, ты совсем не знал этих правил, когда пришел в школу?

– Не знал, сэр.

– Видит бог, я верю тебе, у тебя на лице написано, что ты не лжешь. Впрочем, нет, не верю, не могу поверить, это невозможно принять на веру. Такая память, такое безупречное произношение – нет, это не… не бывает людей с такой памятью.

Вскоре мальчик быстренько выучил весь английский словарь, просто пролистав его, затем латынь, греческий и основы стенографии. А после уроков он показывает чудеса кунг-фу… ладно, просто удивительную силу и, к радости класса, повергает ниц главного хулигана.

Опять ничего не напоминает? Уверена, если бы у них был урок музыки, наш герой голосом Робертино Лоретти мог бы отлично спеть «Крылатые качели»

И вообще, если говорить о цикле повестей Евгения Велтистова про мальчика-робота, который поменялся со своим двойником, то мы же прекрасно понимаем, что у Марка Твена есть в его наследии очень похожий сюжетный ход.

Ни в коем случае не заявляю о плагиате «Принца и нищего», потому что идея была переработана совершенно в другой вселенной, с другими посылами. Да и троп с перепутанными близнецами растет еще из старинных сказок многих народов, но все-таки, сходство имеется.

Итак, вернемся к «последнему герою» Твена

Да, так получается, что таинственный незнакомец – последний главный герой в его произведениях, и таинственности в нем – хоть отбавляй, над его природой до сих пор спорят исследователи.

С одной стороны он, несомненно, аццкое создание. Один из черновиков называется «Хроника Сатаны-младшего», да и сам юноша не скрывает своего отца и рассказывает его историю.

Однако остаться в рамках мистики нам не удается, потому что есть в герое кое-что необычное, а конкретно – его имя. В двух вариантах повести оно несет в себе странный техно-посыл, его зовут № 44 и даже вот так: № 44 Новая Серия 864962.

Нашла монографию, авторы которой считают сорок четвертого настоящим роботом-андроидом! Дело в том, что Марк Твен был близко знаком с Никола Тесла. А этот великий ученый ведь был знаменит не только своими эффектными опытами с электричеством. Он оставил после себя множество философских работ где, в частности, рассуждал о возможности создания «мыслящих автоматов».

Исследователи не исключают, что Марк Твен – первый в истории мировой научной фантастики писатель, сделавший главным героем своих произведений инопланетного андроида. Сам термин «андроид», кстати, появился еще в 1886-м году благодаря роману Огюста Вилье де Лиль-Адана «Ева будущего».

Так что Электроник тут гораздо ближе, чем кажется. Это сходство двух героев, кстати, мое личное наблюдение. Я поискала похожие упоминания, но не нашла. Если где-то вдруг встречали – поделитесь, пожалуйста.

Ну и теперь – давайте немного о фильме

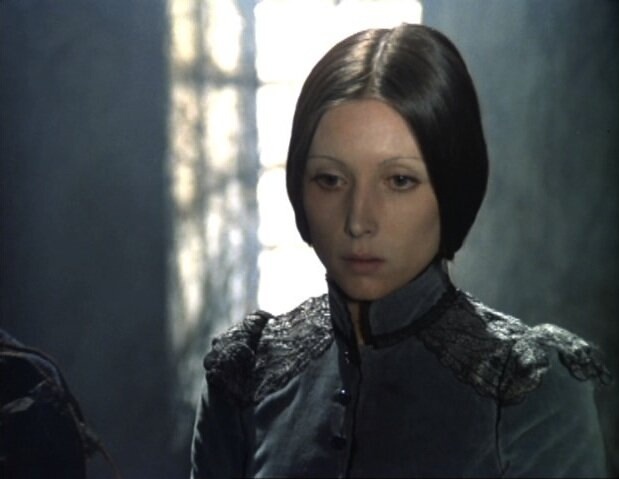

Он называется «Филипп Траум» (тут говорящая фамилия – der Traum по-немецки это мечта или сон, греза).

Мне очень повезло, что в далеком 1990-м я увидела его по телевизору. До сих пор помню, что на нашу школьную тусовку это кино произвело огромное впечатление. Не так давно я вспомнила о нем, решила поискать, и удалось мне это с огромным трудом, потому что названия я не помнила.

Зато когда нашла, испытала все счастье кладоискателя, раскопавшего сокровище. Во-первых, режиссером оказался Игорь Масленников, который благодаря Шерлоку нашему Ливанову занимает в моем личном кино-пантеоне почетнейшее место. Во-вторых – интрига с повестью Марка Твена меня так воодушевила, что я перечитала ее разные варианты и нашла явные отсылки к «Мастеру и Маргарите», ну, и в-третьих, мне действительно тогда, в детстве, повезло:

Фильм показывался зрителям единственный раз! И после, в лихие бурные годы, он считался утерянным. Нашли его, судя по всему, только в 2007-м. Сейчас никаких проблем нет – его можно посмотреть в неплохом качестве.

Если оценивать «Филиппа Траума» с современной точки зрения, то надо, конечно, разделить его отличное советское качество (с поправкой на молодой актерский состав) и на спецэффекты своего времени, которых, к счастью, не много и общего впечатления они не портят.

А вот перед сценаристами надо снять шляпы! На мой взгляд, этот фильм – полноценное завершение работы великого американского Мастера.

Создателям удалось передать главные мысли Марка Твена, его тоску и разочарование, и все его вариативные сюжетные ходы, на мой взгляд, они прекрасно подчистили и свели воедино, сплели в полноценное законченное произведение. Андроидов, кстати, там нет, осталась философская мистика.

И еще, если вдруг будете смотреть, в конце картины таится самая изящная и красивая отсылка на другой прекрасный советский фильм – обратите внимание на Юри Ярвета, который произносит фрагмент монолога короля Лира. Причем этот текст великолепно вписан в сюжет. Спойлерить не буду, но это одна из самых восхитительных «пасхалок», какие я когда-либо видела.

Обзор у меня получился огромным, потому что слишком много смысловых слоев оказалось в этом пироге. Но копаться в них было безумно интересно!

Кто-нибудь еще помнит такой фильм?

\\ Анна Константинова

Вконтакте \\ Телеграм\\ Литрес \\ АвторТудей

Первая публикация этого поста в моем блоге в ВК: https://vk.com/ak_author?w=wall-194459919_3117

Очень редко, но бывает в кино и литературе, когда последующие произведения не то что хуже, а как будто ОТМЕНЯЮТ предыдущие достижения и обесценивают их.

Начну с более раннего примера. Первая часть «Метро» удачно «выстрелила» в 2005-м году. Приключения в мрачном мире, где цивилизация уничтожена, а остатки человечества скрываются в московском метрополитене получилась, на мой взгляд, действительно интересными. Самым «цепляющим» для меня, лично, было ощущение опасности там, наверху и относительное спокойствие темных и душных туннелей, где каждая станция – свой мирок. Наверное, я именно это ощущение пыталась передать, когда мои герои в романе «Привет, Яга!» забредают на Ту Сторону, поэтому я Глуховскому в целом благодарна за вдохновение.

Но вот что он натворил со своим миром дальше, во второй и третьей частях – настоящее безобразие. Я не поняла, почему оборвалась такая интересная линия разумных монстров, малыша которого главный герой находит в конце первой книги. Новые герои мне, лично, не показались интересными кроме девушки Саши… И что же он с ней сделал в третьей части?!

Тут, наверное, мы имеем яркий пример того, как личность писателя, его подсознание начинает «рулить» написанным. К сожалению, этот автор в глубине души уверен, что все женщины, даже самые лучшие, по своей внутренней сути годятся только для древнейших видов заработков.

Дальше он занялся политикой, пытаясь доказать, что хороших социальных структур не бывает, а монстров с поверхности просто упразднил вместе с радиацией, слив к чертям всю атмосферу. В общем, туда этому продолжению и дорога!

Это именно тот случай, когда после последней книги ты не захочешь перечитывать начало – тот мир уже отменили, порвали и опошлили.

А теперь – о свежем безобразии. Самый вопиющий, на мой взгляд, пример. Если вы не видели старый диснеевский мультик, поясню, что основная идея его – те самые семейные ценности. Герои доводили нас до слез фразами, что семья – это когда никого не бросают и не забывают. Старшая сестра Нани изо всех сил боролась, чтобы стать опекуншей для младшей, хулиганистой Лило, только бы не разлучаться, а инопланетный плохо воспитанный монстрик Стич весело создавал всем проблемы.

Что в новом игровом фильме, который, в целом, повторяет сюжет старого?

Нани сбрасывает с себя обузу-Лило и уезжает учиться на другой конец мира, оставив девочку на попечение доброй соседки! И не надо рассказывать, что так создатели «расширили» понятие семьи. Они так отработали современное мироощущение молодых людей, которые как огня боятся взваливать на себя какую-либо ответственность и главной ценностью считают только самих себя и свое собственное саморазвитие.

На мой взгляд, этот поворот событий действительно иллюстрирует развал семьи как социальной ячейки. К сожалению! Плачу в душе от такого предательства старого любимого мультика.

Целых три невероятно трогательных мультфильма, начиная с хромого 1995 года, внушали нам, что игрушки – живые, у них есть чувства и, главное, что игрушки ЛЮБЯТ ИГРАТЬ С ДЕТЬМИ. Брошенные игрушки – это плохо, они страдают в забвении, потому что главная цель их маленьких пластмассовых и тряпичных жизней – дарить детям свою дружбу и даже воспитывать их.

Что происходит в четвертой части, которая вышла в 2019-м?

Один женский персонаж – кукла-пастушка – вдруг эволюционирует до ярой феминистки. Она отказывается быть чьей-то игрушкой (звучит как слоган) и ратует за самостоятельность. Ну ладно, предположим.

Я даже готова проглотить еще одну сценарную линию – кривоватый акт жертвования донорских органов – т.е. разговорного механизма – той кукле, которой этот механизм, видите ли, нужнее. Хотя, на мой взгляд, это отвратительно, потому что кукла-то была у нас антагонистом и своего она добивалась силой. А главный герой в один прекрасный момент очень по-главно-геройски сделал вид, что он из доброты душевной отдает болезной кукле этот разговорник. Фиг с ним! Самое страшное, что в конце мультфильма тот самый Вуди, который опять же за своего хозяина стоял горой и вылезал из разнообразнейших жоп, чтобы только к нему вернуться – ПОТОМУ ЧТО ОН НУЖЕН СВОЕМУ РЕБЕНКУ! – тут вдруг решает, что он тоже – хе-хей, свободная игрушка. И уходит в закат, на свободу…

Ну, видели мы эти «свободные» игрушки. Валяются в каждом дворе в общей песочнице. И еще на обочинах. В общем, на мой взгляд, не правильная тут была выбрана почва для разговора о свободе! Не та среда, не те герои, чтобы подобные идеи декларировать.

Пьеса написана уже довольно давно, в 2016-м, но я только недавно с ней удосужилась ознакомиться, и это стало последней каплей, после чего я собралась на такую вот желчную статью.

В данном случае, правда, смысловое «переобувание» произошло не из-за желания вписаться в повестку, а скорее просто по недосмотру, т.к. Джоан Роулинг к произведению, судя по всему, имеет мало отношения. Однако ответственности с нее данный факт не снимает, потому что ее имя на обложке, уж могла бы полюбопытствовать, что там пропечатали.

Что меня возмутило больше всего?

Оставим в стороне интимные тайны Беллатрисы и темного Лорда, их потенциальные способности к деторождению и ловкое умение скрывать беременность. Давайте поговорим о скучном – о главной идее всего цикла. Кроме очевидной борьбы со злом там был еще прекрасный и очень яркий мотив: нельзя судить о людях по их принадлежности к классу (аристократ ты или простолюдин) и биологическому подвиду (маг или магл) – все достойны проявить себя с лучшей стороны.

А в пьесе, которая с фурором прошла по лучшим театрам мира, герои, только узнав, что у Волан-де-Морта есть ребенок, сразу с пеной у рта орут: «Он плохой, давайте посадим его в тюрьму!» Мне кажется, до такого даже в средневековой дремучести не доходили и детям ведьм уж как-то давали возможность показать себя перед тем, как сжигать их на костре. А тут – те самые добрые и благородные герои, имеющие пример Гермионы-грязнокровки и Сириуса – выходца из «опасной» семьи, сразу осуждают еще неизвестное им дитя. Получается, это они его и прокляли!

То, что дитя в ходе повествования и правда оказалось дурноватым, я считаю случайностью. Оно имело право уродиться и очень даже нормальным. Может стоило узнать о нем хоть что-то перед вынесением приговора? У нас все-таки правовое магическое общество или как? Смысловая ошибка на уровне: «А давайте найдем детей всех преступников и отправим их вслед за папашами…»

Если смотрели\читали перечисленное – отзовитесь, как оно вам? Если знаете еще похожие примеры – делитесь, буду очень рада. Подозреваю, что смена идеологий или ситуация, когда автор «запорол» продолжение собственного бестселлера случается часто, и я только верхушку айсберга заметила.

\\ Анна Константинова

Вконтакте \\ Телеграм\\ Литрес \\ АвторТудей

Первая публикация этого поста в моем блоге в ВК: https://vk.com/ak_author?w=wall-194459919_3169

У меня еще несколько таких же детских страхов припасено. Чувствую, что буду их прорабатывать. С “Дикой охотой” вышло вполне удачно: тридцать с фостиком лет спустя я посмотрела его с огромным удовольствием и прочитала к тому же первоисточник - повесть Владимира Короткевича, который считается классиком белорусской литературы.

Фильм оказался именно таким, каким запомнился из детства: нудноватым и мрачным… то есть философским и атмосферным. Ну ладно, если серьезно, у него есть и плюсы и минусы, давайте обо всем по порядку.

Кратко о сюжете, он при экранизации практически не пострадал:

Конец 19 века. В белорусскую глубинку приезжает ученый-фольклорист Андрей Белорецкий, собиратель легенд, и случайно оказывается старом, ветшающем замке Болотные Ялины, где в полной изоляции от мира и одиночестве живет последняя представительница некогда славного рода Яновских. Бедная девушка недавно потеряла отца и сходит с ума от страха перед призраками, которые бродят по коридорам замка и скачут по болотам у его стен.

Она обречена погибнуть от родового проклятия, которое на их род наслал ее непутевый предок. Поэтому она не должна выходить гулять на торфяные болота по ночам, пока силы зла властвуют безраздельно…

Если вдруг на вас повеяло чем-то знакомым, можете не сомневаться - не показалось. И дальше сходство с известным романом Конан Дойля будет только нарастать. Его активно обсуждают сегодня. Что тут можно сказать? Различий между “Дикой охотой короля Стаха” и “Собакой Баскервилей” все же больше, чем между “Волшебниками” из страны Оз и Изумрудного города, хотя во многих сюжетных перипетиях они прослеживаются.

Тем не менее, повесть “Дикая охота короля Стаха” в 1968 году стала событием в белорусской литературе. Ее любят и ценят за великолепный национальный исторический колорит, прекрасно выписанный мир угасающей шляхты, которая агонизирует и отравляет все вокруг.

Это во многом разговор о смене эпох и о том, как старые тени с трудом уползают в свои темные углы. Учитывая, что мы с вами тоже живем на сломе эпох - аналоговой и цифровой, такие вещи становятся интересными и наводят на размышления.

Вот в таких декорациях разворачивается довольно интересная мистическо-детективная история. У повести есть еще один важный мотив - это искренняя печаль автора о судьбе своего народа. На взгляд современного читателя, который уже давно не бывал на партсобраниях, трагической социальной составляющей в книге, пожалуй, многовато.

В этом отношении фильм, снятый Валерием Рубинчиком, гораздо лучше сбалансирован. Он сохранил основной посыл, сумел передать атмосферу глухой, дремучей глубинки, в которой ты не найдешь справедливости и защиты перед самодурством отдельных несознательных призраков, однако слишком на тему судеб родины не западает.

Интересно, что писатель остался от таких изменений в разочаровании, но спорить с режиссером не стал, признавая его право на собственное видение. Сохранилась фраза Владимира Короткевича, выданная после просмотра чернового варианта фильма. Когда зажегся свет в зале, он сказал: «Хлопцы, хто пойдзе за каньяком?» Хотя сам в это время не пил. Обычная, кстати, история, когда авторы оказываются от экранизаций их произведений в диапазоне чувств от “Меня не до конца поняли!” до “Ну что за хрень наснимали?”, у меня есть об этом отдельная статья была.

Фильм вышел на экраны в 1979 году и считается первым советским мистическим триллером!

В главной роли снялся Борис Плотников, что уже дает ему стопятьсот очков моей лояльности. Актер великолепно подошел для образа интеллигентного, но решительного и трезво настроенного ученого, который способен разогнать старые тени и найти выход из самого запутанного тупика.

Мне в книге очень понравился момент, показывающий характер этого персонажа: когда он впервые слышит за дверью шаги призрака, то быстро хватает кочергу и бежит выяснять, кто это тут удумал бедную девушку пугать, а потом еще эту кочергу в неясную тень кидает. Прекрасная здоровая реакция мужчины на неизвестность. И линия отношений его с хозяйкой замка выписана тонко и неторопливо: от первого взгляда на девушку: “худая и даже некрасивая” (ага, это же слова-синонимы в те времена) до понимания ее чистой, светящейся натуры, которая постепенно раскрывается перед ним, как цветок под солнцем.

Фильм тут, возможно, немного отстает, но зато в нем отлично показаны сцены редких счастливых минут героев - очень уютные, семейные и радостные.

Действие картины разворачивается в антураже Подгорецкого замка (во Львове), и можно рассмотреть те же интерьеры, что и в “Трех мушкетерах”. Там еще несколько замков засветились, создатели не экономили на атмосферных моментах, создавали их с фантазией и любовью.

Если сравнивать с современными триллерами, фильм, конечно, затянут, но неторопливость в данном случае - это, несомненно, часть его настроения. Мне немного подпортил впечатление Борис Хмельницкий в роли знатного белорусского шляхтича, но это лично мое мнение.

Фильм взял много премий, включая иностранные, и до сих пор довольно высоко оценивается у историков кино.

Постановка оперы «Дзiкае паляванне караля Стаха», написанная в 1989 году и восстановленная четыре года назад в Большом театре Беларуси

А наша любимая “Собака Баскервилей” была снята буквально пару лет спустя. И в визуальном плане, мне кажется, “Дикая охота” частично показала этому фильму путь.

Буду рада услышать ваше мнение о фильме и повести. Мне оба произведения показались местами современными и актуальными, но кое в чем - четко показывающими приметы своего времени. Поэтому, возможно, не всем они сегодня понравятся.

Я долго вела в своих блогах две отдельные рубрики про кино и про книги, но недавно решила слить их в одну и раз в неделю рассказывать о фильмах-экранизациях в связке с первоисточником, так интереснее. Сюда стараюсь выкладывать свои статьи, но не всегда успеваю. Основные мои "места обитания" тут:

Вконтакте \\ Телеграм\\ Литрес \\ АвторТудей

Первая публикация этого поста в моем блоге в ВК: https://vk.com/ak_author?w=wall-194459919_2998

Книга вышла в начале прошлого года и сразу вошла в списки бестселлеров, однако отзывы получила неоднозначные. Поэтому меня она, собственно, и заинтересовала. Я тогда дописывала свою социальную фантастику и старалась знакомиться с новинками в жанре. А недавно поняла, что из всего прочитанного в тот период именно "Кадавры" остались в памяти и иногда всплывают - значит, что-то отозвалось и затронуло. Этот обзор я делала еще "по горячим следам" после прочтения, публиковала у себя в блогах, а сейчас решила выложить здесь. Потому что захотелось вспомнить и обсудить (тут Пикабу никто не переплюнет))). Думаю, за этот год роман уже многие прочитали.

"Кадавры" меня обескуражили. Первые главы, казалось, обещали приключения и разгадки, но вышло по-другому, и я не могу понять - лучше это или хуже.

Любая хорошая фантастика (фэнтези сюда же относим), это, в принципе, мысленный эксперимент, симуляция “А что, если…”

А что, если живой и не-по-человечески разумный Океан, покрывший всю планету, начнёт воссоздавать самые заглушенные, болезненные воспоминания своих храбрых исследователей? - это я про другую известную книжку )))

А вдруг в России откуда ни возьмись появятся окаменевшие дети и будут просто стоять, создавая иногда вокруг себя выбросы соли ? - это я уже про Кадавров. Слово это, кстати, - старинное именование мертвецов.

Вероятно, тут можно было бы придумать механизм явления, но в рамках нашего эксперимента понимание вроде бы и не нужно, и даже вредно: подопытным положено теряться в догадках и просто жить рядом с этим явлением.

А дальше люди начинают вести себя как обычные люди: кто-то молится на “дитяток”, кто-то с них соль соскребает, чтобы продать как чудо-средство, а кто-то и гвоздики в головы забивает.

Путешествие главных героев - брата и сестры - по югу альтернативной России с миссий изучения Кадавров, постепенно накладывается на разборки с их внутренними конфликтами, и к концу романа последние по важности побеждают.

“Есть такие потемки души, которые не побороть, как ни тянись к свету, свои потемки ты всегда носишь с собой, в себе.”

И путь в этих потемках, которые в загадочных русских душах особенно глубоки, и становится постепенно главным в книге. Кадавры в ней, мне кажется, это овеществленная и обретшая форму вина, которая есть внутри у каждого из нас, и у каждого она своя. Поэтому, возможно, и прогрессирует, расползаясь по стране, особая болезнь - синдром смещенного горя, когда люди видят в каменных мертвецах своих потерянных детей.

В целом это книга - многослойная в очень странном смысле: на первый взгляд антиутопия и социальная фантастика, потом, кажется, мистический, а, нет, психологический триллер - обертки слетают, оказываются не самым важным. Все это - лишь фон для начинки, но к концу, когда загадки лишь множатся, не давая ответов, понимаешь, что внутри остается простая мысль: люди - такие люди, а Россия - такова, какова она есть и больше никакова, хоть что с ней делай, хоть китайцам продавай, хоть мортальные аномалии устраивай.

В общем, это по-хорошему сложная и интересная книга. Но у тех, кто любит однозначность и хорошо прописанное закулисье истории, она, возможно, вызовет раздражение.

Или надо принять, что, вообще-то, судьбы героев и объяснения про каменных детей не так уж важны. Надо думать о главном! Вот только что это - главное - никто так и не говорит.

Не читали? Как вам конец?

Нашла вот тут, как сам Алексей Поляринов рассказывает студентам ВШЭ о своём романе. Не могу сказать, что дело прояснилось, но в целом интересно.

Вконтакте \\ Одноклассники\\ Телеграм\\ Литрес \\ АвторТудей

Первая публикация этого поста в моем блоге в ВК: https://vk.com/ak_author?w=wall-194459919_2657

Посмотрела я фильм «Вера», который киностудия им. Горького выпустила в 2023 году. Разочарование, если честно, полное! А ведь на этот ремейк я надеялась, потому что обещали не повтор старого доброго фильма 1980-го года, а новую экранизацию повести Галины Щербаковой.

Перед началом съемок по традиции разбивают тарелку. Виктория Толстоганова в роли Веры (отличная актриса, сыграла действительно прекрасно)

От расстройства я даже прочитала по-быстрому оригинал. После классического фильма почему-то не хотелось – настолько он был самодостаточным, а тут неожиданно показалось необходимым сравнить с первоисточником.

Странное осталось ощущение от фильма: экранизация есть, практически дословная (кроме линии учительницы); история глазами Веры – мамы Романа – тоже есть, что хотели сказать понятно, бедной женщине сочувствуешь. И актеры подобраны неплохо, и как-то вроде стараются, и даже новая музыка Рыбникова звучит, но суммарно – ощущение пустоты.

Рома и Юля (имя девочки тут вернули, так что прочитывается отсылка на Ромео и Джульетту). Но молодежь какая-то невнятная получилась!

В принципе, ясно, что хотели создатели сказать: проблемы Веры действительно копнули глубоко. Она искренне любит тот мир, который создает, но делает она это слегка насильно, причем давление производит не только над другими, но и над собой. Так научила ее мать: «вышла замуж, так уж терпи, милочка, нечего тут сопли разводить, тебе на мужа молиться надо» (не дословно, но смысл такой).

И даже понятно, почему мать такая: это женщина, которая пережила войну, но не отпустила ее в душе, все продолжает бороться за жизнь, как будто за окном бомбежки.

В результате Веру, верную супругу и мать, разочаровывают и предают (с ее точки зрения) двое любимых мужчин – муж и сын.

Ну, то есть, в фильме, пожалуй, и новое прочтение имеется. Но почему-то в процессе просмотра чувствуешь то скуку, то испанский стыд за молодых актеров, когда они начинают раздеваться (да, в новом фильме, как и в повести, у подростков произошло гораздо больше всего интересного, и они дали друг другу «все возможные доказательства своей любви»).

В фильме действительно много хорошего, но не хватило главного, и вся история меркнет без куража, необоснованной радости и волшебства первой любви. Возможно, прочтение со стороны Веры все-таки засушило идею, перевело ее на уровень женских обид.

Вот Людмила, мама Юльки, великолепно смотрится, как будто правда мать и дочь играют, и это именно такая женщина, которую можно помнить всю жизнь (актриса Ольга Сутулова)

В общем, можно, конечно, фильм посмотреть, но не ждите от него восторга юности. В нем только разочарование и трагедия зрелой женщины, что, впрочем, нам и обещали. Не обманули!

Смотрели? Может я слишком строга?

Вконтакте \\ Одноклассники\\ Телеграм \\ Литрес \\ АвторТудей

Первая публикация этого поста в моем ТГ: https://t.me/Akonst_knigi/1624

"Приключения Тома Сойера"

"Приключения Гекльберри Финна"

"Том Сойер - воздухоплаватель"

"Том Сойер - сыщик"

"Заговор Тома Сойера"

"На школьном холме"

"Гек Финн и Том Сойер среди индейцев"

Правда, три из них не окончены и не все переводились на русский. Кажется, по задумке писателя друзья должны были реализовать почти все свои детские мечты.

К тому же в записных книжках писателя нашли краткую “канву” для последней книги, о конце жизни любимых героев. И вот тут все очень печально.

Надо учитывать, что Марк Твен под конец жизни испытал множество разочарований: издательство, которое он пытался создавать, разорилось (я писала о нем и о других знаменитых банкротах), почти все родные умерли. Вот так он представлял себе последнюю книгу о Томе:

"Гек приходит домой бог знает откуда. Ему шестьдесят лет, спятил с ума. Воображает, что он все тот же мальчишка, ищет в толпе Тома, Бекки, других.

Из скитаний по свету возвращается шестидесятилетний Том, встречается с Геком. Вспоминают старое время. Оба разбиты, отчаялись, жизнь не удалась. Все, что они любили, все, что считали прекрасным, ничего этого уже нет. Умирают".

На самом деле, хорошо, что не написал. Не испортил у читателей образ. Или нет? На Дюму я, пожалуй, все-таки сержусь за конец истории о мушкетерах. А вы как думаете?

на фото - хулиганистая парочка из разных экранизаций

Вконтакте \\ Одноклассники\\ Телеграм \\ Литрес \\ АвторТудей

Первая публикация этого материала в ВК: https://vk.com/ak_author?w=wall-194459919_292

Несколько дней назад я объявила по всем своим блогам большой аврал, и вместе с подписчиками и коллегами-писателями с АвторТудей мы насобирали больше сотни! хороших произведений.

Если что-то забыли - пишите, сделаю вторую часть. Только речь идет именно о ваших ЛЮБИМЫХ фильмах и книгах о войне. Мне кажется, их создано уже слишком много, и я не всегда принимаю тот уровень трагичности, который считается сейчас хорошим тоном для военной темы, он часто не оправдан и делается как будто "для галочки". Причем эта трагедизация явно нарастает с годами.

Во время самой войны о войне создавались веселые, даже порой слишком задорные фильмы, в которых враг был глуповатым, нестрашным и наши, конечно, всегда его побеждали.

Потом, когда прошло около двадцати лет (в 70-80-х годах), мне кажется, был заложен золотой фонд произведений о войне. Его создавали те, кто лично прожил те события - служил или был уже сознательного возраста и помнил о них. И в этих произведениях прекрасно найден баланс между трагедией и радостью, гордостью за нашу победу и горечью от потерь.

А вот то, что создается в последнее время, к сожалению, мне нравится очень редко. Чаще всего от фильмов и книг остается ощущение разочарования, хотя видно, что люди стараются.

Итак, вот список, который был создан совместными усилиями в трех соцсетях и одной лит-платформе ("сбор" происходил тут: ВК, ОК, ТГ, АвторТудей):

(экранизации произведений указаны вместе с их литературными первоисточниками, в скобках)

Книги:

- Виктор Смирнов "Тревожный месяц вересень" (+ фильм 1977 г.)

- Владимир Богомолов «Иван» (фильм «Иваново детство» 1962 г.), «Момент истины» (фильм «В августе сорок четвертого» 2001 г), рассказы

- В. Пикуль "Океанский патруль", "Реквием каравану PQ-17"

- А. Маклин "Крейсер "Улисс"

- Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке» (+ фильм 1948 г.)

- Б. Васильев «А зори здесь тихие» (экранизации: 1972, 2015, сериал Китай-Россия 2005)

- Б. Васильев "В списках не значился"

- М. Шолохов «Судьба человека» (+ фильм 1959 г.)

- Ю. Корольков "Тайны войны" роман-хроника

- К. Симонов "Живые и мёртвые", "Дни и ночи", "Двадцать дней без войны"

- В. Карпов "Взять живым!"

- В. Кожевников "Щит и меч" (+ фильм 1968 г.)

- Я. Пшимановский "Студзянки", «Четыре танкиста и собака» (+ сериал 1966-1970 гг.)

- В. Курочкин "На войне как на войне" (+ фильм 1968 г.), "Железный дождь"

- В. Катаев "Сын полка"

- Ю. Бондарев "Горячий снег" и "Батальоны просят огня" (+ фильм 1985 г.)

- Э. Казакевич "Звезда"

- Д. Медведев "Сильные духом", "Подпольный обком действует"

- Л. Кассиль "Улица младшего сына"

- С. Баруздин "Повторение пройдённого", "Повести о женщинах"

- В. Некрасов "В окопах Сталинграда"

- В. Кондратьев "Сашка"

- Ю. Анненков "Флаг миноносца"

- Д. Лавриненков "Возвращение в небо"

- Ю. Яковлев "Балерина политотдела" (фильм «Мы смерти смотрели в лицо», 1980г.)

- Ю. Яковлев, сборник "Неприкосновенный запас"

- Зоя Воскресенская "Девочка в бурном море"

- А. Бек "Волоколамское шоссе",

- Лев Квин "Звезды чужой стороны"

- Вадим Кожевников "Март-Апрель", "Полдень на солнечной стороне"

- "Морская душа", "Зеленый луч", Леонид Соболев

- "Малая Земля" (она же в переизданиях "Мы с Малой Земли") Георгий Соколов

- "Записки партизанского врача", Альберт Вениаминович Цессарский

- "Люди с чистой совестью" Пётр Вершигора

- "Подполковник медицинской службы" Юрий Герман

- "Романтика неба", Борис Тихомолов

- "Одиночный полёт" Владимир Туболев

- "Золотой дождь", "Страстной бульвар", Михаил Анчаров.

- "Когда горела броня" Иван Кошкин

- "Облачный полк", Эдуард Веркин

- Цикл об отделе "К", Юрий Валин

- Цикл «Москва - Севастополь - Москва» Александр Поволоцкий, Маргарита Нерода

- Н. Далёкий "Охота на Тигра", "Не открывая лица", "Ромашка", "За живой и мёртвой водой"

- С. Самсонов "По ту сторону"

- В. Успенский "Тайный советник вождя"

- Л. Платонов "Секретный фарватер" (+ сериал 1986 г.)

- Рассказы Геннадия Падерина: "Солдат Матрена", "Шахматы из слоновой кости", "Топор", "Вода для пулемёта"

- Игорь Акимов "Дот"

- А. Горохов "Мальчишки 41-го"

- А. Ананьев "Танки идут ромбом"

- Л.Леонов "Взятие Великошумска"

- А. Кузнецов "Бабий Яр"

- Е. Носов "Красное вино победы"

Документальные произведения:

- С. Зарубин «Трубка снайпера»

- "Говорят погибшие герои" - сборник писем

- "Журналы боевых действий" советских дивизий/корпусов/армий за июнь-июль 1941. Они сейчас рассекречены/отсканированы/распознаны/доступны в сети.

Стихи:

- «Сороковые» Д. Самойлов

- «Рассказ танкиста», "Я убит подо Ржевом" А. Твардовский

- Поэма «Василий Теркин» А. Твардовский

- «Жди меня», "Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины" К. Симонов

- Сборник «Ветер с фронта» и др. Ю. Друнина

Фильмы:

- "Отец солдата" (1964)

- «Судьба» 1977 г.

- «Глубокое течение» (2005)

- "Парень из нашего города" (1942)

- "Воздушный извозчик" (1943)

- "Небесный тихоход" (1945)

- "Жди меня" (1943)

- "Два бойца" (1943)

- "Иди и смотри" (фильм был создан в 1985-м к 40-летию Победы!)

- "Торпедоносцы" (1983)

- Киноэпопея "Освобождение" (1967—1972)

- "28 панфиловцев" (2016)

- "Всадники" (1972)

- "Белорусский вокзал" (1970)

- Сериал "По законам военного времени" (2017)

- "Летят журавли" (1957)

- "Баллада о солдате" (1959)

- "Тегеран-43" (1980)

- "Альба Регия" (1960)

- Трилогия: "Фронт без флангов", "Фронт за линией фронта", "Фронт в тылу врага" (1975-1981)

- "Время выбрало нас" (1979)

- "Подпольный обком действует" (1979)

- "Они сражались за Родину" (1975)

- "Помни имя свое" (1974)

- "Вариант Омега" (1975)

- "Майор Вихрь" (1967)

- "Семнадцать мгновений весны" (1973)

- "Подвиг разведчика" (1947)

- "Проверка на дорогах" (1971)

- "В шесть часов вечера после войны" (1944)

- "Брестская крепость" (2010)

- "Жаворонок" (1964)

- "Звезда" (2002)

- "Мне было 19" (1967)

- "Проверено, мин нет" (1965)

- "Беспокойное хозяйство" (1946)

- "Аты баты шли солдаты" (1976)

- "Завтра была война" (1987)

- "В бой идут одни старики" (1973)

- "Офицеры" (1971)

Всех с праздником, с Днем Великой Победы!

Вконтакте \\ Одноклассники\\ Телеграм \\ Литрес \\ АвторТудей

Первая публикация этого материала в ВК: https://vk.com/ak_author?w=wall-194459919_2993