Уральские рабочие в армии Колчака

Начало

История восстания выглядит следующим образом. С первых же дней революции 1917 г. в Ижевске образовался Совет рабочих депутатов. С захватом государственной власти в России большевиками в Ижевске на почве этого Совета стали происходить резкие трения между рабочими и представителями новой власти. Выборы в ижевский Совет рабочих депутатов всегда давали состав депутатов, нежелательный большевикам. Последние перевыборы Совета состоялись в июне 1918 г. и в очередной раз дали большинство депутатов-беспартийных. Тогда большевики вызвали из Казани военный отряд, который разогнал Совет рабочих депутатов и объявил полномочной властью в Ижевске Исполнительный комитет, состоявший только из большевиков. После целого ряда бесчинств, произведенных большевиками, в Ижевске началась консолидация активной части населения для противодействия большевистскому террору. Таким образом возник «Союз фронтовиков», который объединил офицеров, военных чиновников и солдат, демобилизованных из старой Русской армии. Главной причиной спайки этой организации послужили слухи о предстоящей мобилизации фронтовиков в ряды Красной армии. Аналогичный «Союз фронтовиков» был образован и в Воткинске.

Седьмого августа 1918 г. в Ижевск пришло телеграфное известие о взятии Казани частями Чехословацкого корпуса и Народной армии Комуча. В тот же день большевики созвали рабочих на митинг и объявили приказ о мобилизации в ряды Красной армии всех бывших военнослужащих, прибывших с фронтов 1-й мировой войны. Фронтовики согласно заранее принятому ими решению заявили, что они, без оружия и без обмундирования из Ижевска никуда не пойдут. В ответ большевики стали арестовывать руководителей фронтовиков и выносить им смертные приговоры. На следующий день, 8 августа, сигнал заводского гудка известил о начале антибольшевистского восстания в Ижевске. Готовясь к выступлению, рабочие заблаговременно запаслись винтовками и хранили их у себя по домам. 7 тыс. винтовок было захвачено на заводе. К вечеру город был полностью очищен от большевиков.

Мятеж

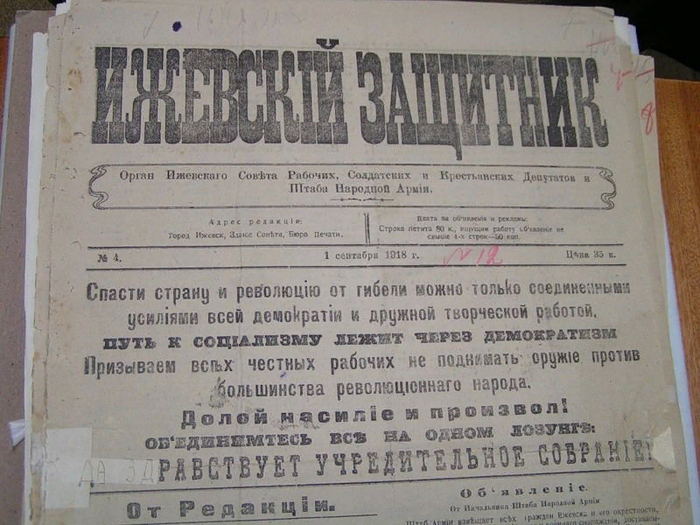

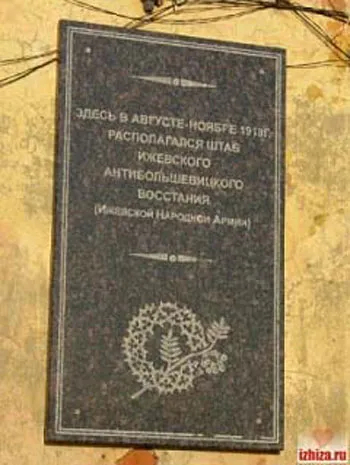

В первом же обращении к населению объявлялось, что Ижевск признаёт единственной и законной верховной властью в России Комитет Всероссийского Учредительного собрания. Местный Совет объявлялся «только классовой рабочей организацией». Государственная власть на освобожденной от большевиков территории перешла к Прикамскому комитету членов Всероссийского учредительного собрания. Организацию этого властного органа взял на себя находившийся в Ижевске эсер В.И. Бузанов, член Учредительного собрания, избранный от Вятской губернии. Члены «Прикамского Комуча» 10 августа были кооптированы в состав Исполкома Ижевского совета рабочих депутатов . Командование всеми вооруженными силами, действовавшими против советских войск было возложено на полковника Д.И. Федичкина, получившего статус командующего Ижевской Народной армией.

Уже 8 августа в Ижевск прибыла делегация от Воткинского «Союза фронтовиков», просивших как можно скорее прислать в Воткинск оружие. В ответ на эту просьбу в Ижевске была сформирована рота из 250 человек под командованием подполковника А.А. Власова, причем каждый боец должен был нести по две винтовки. 17 августа ижевцы подошли к Воткинску и атаковали его с того направления, откуда советские войска не ожидали угрозы. Одновременно воткинские фронтовики напали на красноармейцев с тыла. После трехчасового уличного боя красные были разбиты и бежали. Военным комендантом Воткинска был назначен капитан Г.Н. Юрьев , член заводского комитета.

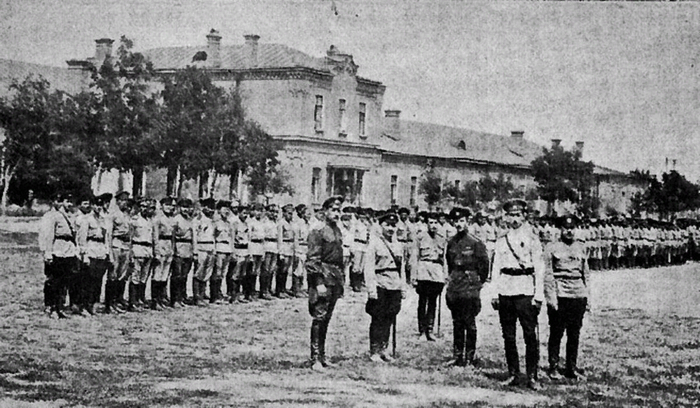

Седьмого сентября 1918 г. Прикамский Комуч санкционировал создание штаба Прикамской Народной армии и назначил на должность Главнокомандующего Д.И. Федичкина, за которым сохранялось и непосредственное командование Ижевской народной армией. Воткинской народной армией командовал капитан Г.Н. Юрьев, который с 20 октября 1918 г., после отставки Федичкина, стал Главкомом Прикамья. В достаточно короткое время удалось создать боеспособные вооруженные силы, обеспеченные оружием и руководимые опытными и авторитетными среди местного населения командирами. Первоначальный порядок принятия приказов предусматривал их обязательное утверждение тремя лицами: Главнокомандующим Прикамской Народной армии, уполномоченным Союза фронтовиков и членом местного Совета рабочих депутатов . По мере роста масштабов восстания происходила реорганизация армии. В сентябре-октябре роты в Народной армии были сведены в более крупные воинские части до бригад включительно. Численность повстанческой армии к 13 сентября составила около 15 тыс. человек.

В начале сентября советские войска Восточного фронта перешли в наступление и нанесли поражение частям Чехословацкого корпуса и Народной армии Комуча. 11 сентября ими была взята Казань, а 10 октября - Самара. Одновременно усилился натиск против прикамских повстацев. Соединения 2-й Красной армии под командованием В.И. Шорина 5 октября взяли г. Сарапул, а утром 8 ноября, в результате ожесточенных боев, вступили в Ижевск. 11 ноября, ввиду невозможности оборонять город, повстанцы без боя оставили Воткинск. Тем самым было выиграно время для строительства понтонного моста через р. Кама, по которому на правый берег 14 ноября переправились основные силы Прикамкой народной армии. Всего за Каму ушло около 15 тыс. бойцов Воткинской Народной армии и столько же членов их семей, а также около 8 тыс. боеспособных ижевцев.

В течение всего периода борьбы с августа по ноябрь 1918 г. прикамские повстанцы не имели постоянной связи ни с Самарой, ни с Уфой, в которых располагались штабы Народной армии Комуча. Не удалось наладить контакт и с Сибирской армии, ближайшие части которой в это время действовали в районе Красноуфимска. И руководителей и рядовых повстанцев никогда не оставляло чувство обиды за то, что им не оказали никакой помощи извне и оставили на произвол судьбы.

Тем временем на востоке страны происходили важнейшие политические события. В конце сентября 1918 г. на Государственном совещании в Уфе было образовано Временное Всероссийское правительство (Директория) во главе с эсером Н.Д. Авксентьевым, в связи с чем Комуч и Временное Сибирское правительство подлежали самоупразднению. Местопребыванием нового правительства был избран Омск. Однако преобладание эсеров в новой властной конструкции вызвало ответную реакцию военных кругов. 18 ноября в Омске произошел государственный переворот, в результате которого Директория была свергнута, а к власти пришел адмирал А.В. Колчак, провозглашенный Верховным правителем и Верховным главнокомандующим.

Эсеры, опираясь на еще функционировавшие политическую, административную и военную организационные структуры Комуча, попытались организовать противодействие наступающей военной диктатуре. И прежде всего они стремились привлечь на свою сторону части бывшей Народной армии.

Управляющий ведомством внутренних дел Комуча П.Д. Климушкин относил ижевцев и воткинцев к войскам, которыми, по его словам, «мы могли вполне располагать». При этом он, явно преувеличивая, оценивал их численность соответственно в 20 и 10 тыс. человек, а всего в 30 тыс. из 40–45 тыс. человек, на которых могли рассчитывать эсеры . Управляющий ведомством иностранных дел Комуча М.А. Веденяпин также характеризовал ижевцев и воткинцев как «наши преданные части».

Однако надежды эсеров на поддержку ижевцев и воткинцев в их борьбе против Колчака носили чисто умозрительный характер и не учитывали реальные настроения офицеров и солдат. По свидетельству А.Г. Ефимова, командир Ижевской бригады штабс-капитан Журавлев, ставленник эсеров, на собрании офицеров высказался против Колчака и призвал поддержать устраненную Директорию, но его никто не услышал. Весь состав бригады - и офицеры, и солдаты - без каких-либо споров поддержал Колчака.

Вскоре по инициативе капитана Юрьева аналогичное собрание офицеров состоялось и в Воткинской стрелковой дивизии. Когда Юрьев объявил о вступлении адмирала Колчака на пост Верховного правителя, воткинцы дружно ответили на это громовым «ура». Присутствовавшая при этом делегация ижевцев в лице капитана Зуева тут же сообщила, что у них уже было собрание и что они также постановили идти за Колчаком.

В этих условиях штабс-капитан Журавлев самовольно, не поставив в известность воткинцев, снял бригаду с занимаемых позиций и отвел ее в район Уфимского корпуса, командир которого генерал С.Н. Люпов долго не решался признать Колчака. Но в течение нескольких дней после государственного переворота почти все командиры и старшие начальники официально признали Колчака Верховным правителем и Верховным главнокомандующим. Командир Ижевской бригады штабс-капитан Журавлев был одним из немногих, если не единственным командиром, кто остался на стороне Директории. 13 декабря 1918 г. он с несколькими своими сообщниками, захватив 2 млн рублей, скрылся из бригады. Розыски его не увенчались успехом.

В конце декабря 1918 г. в ходе реорганизации антибольшевистских вооруженных сил приказом Колчака были образованы две армии - Сибирская, под командованием генерала Р. Гайды, и Западная, генерала М.В. Ханжина. Самовольные, политически ориентированные распоряжения штабс-капитана Журавлева, привели к тому, что ижевцы и воткинцы, по своей территориальной дислокации оказались в составе разных армий. Части Ижевского района с 3 января 1919 г. были включены в состав Западной армии, а части Воткинского района с 1 января - в состав Сибирской армии.

При этом произошли изменения в руководстве повстанческих соединений. Вместо Г.Н. Юрьева был назначен полковник Н.П. Альбокринов , 11 января 1919 г. вступивший в командование Воткинской дивизией . Капитана Зуева, временно командовавшего ижевцами после бегства Журавлева, заменил полковник В.М. Молчанов , прибывший из штаба Западной армии.

Ижевцы и воткинцы официально, де-юре, исходя из ранее принятых соответствующих положений Временного Сибирского правительства и Комитета членов Всероссийского учредительного собрания, не являлись добровольцами Российской армии. Они взяли в руки оружие независимо от призывов тех властей, которые образовались в Поволжье, на Урале и в Сибири летом 1918 г. Антибольшевизм прикамских повстанцев имел скорее морально-психологический, нежели политико-идеологический характер. Этим объясняется то, что они готовы были вести борьбу с большевиками под любыми политическими знаменами. Именно с появлением в рядах Российской армии ижевцев и воткинцев, статус которых как военнослужащих не вписывался в существовавшие схемы военного строительства, адмирал Колчак официально разрешил принимать в войска добровольцев на срок до освобождения от большевиков тех населенных пунктов , жителями которых они являлись.

Этот приказ призван был хоть как то формализовать фактический добровольческий статус ижевцев и воткинцев и обеспечить их дальнейшее участие в активных боевых операциях против советских войск. Каких либо иных юридических оснований принудить ижевцев и воткинцев остаться в рядах армии не было. Они располагали полным и неоспоримым правом в любое время перейти на положение мирных обывателей. А командующие Сибирской и Западной армией не имели полных оснований требовать от них беспрекословного выполнения боевых приказов. С этой коллизией и были связаны обещания и гарантии, озвученные в приказах командармами.

В приказе по Сибирской армии от 15 января 1919 г. генерал Гайда, обращаясь к военнослужащим Воткинской дивизии дал обещание: «После занятия заводов, вы сможете вернуться к своим семьям и тогда только желающие продолжать борьбу с оружием в руках будут зачислены в ряды дивизии, чтобы совместно с другими доблестными частями продолжать великое дело освобождения Родины». 20 января, «ценя заслуги перед Родиной бывшей Воткинской народной армии», генерал Гайда приказал выдавать содержание солдатам Воткинской дивизии по окладам, установленным для добровольцев Сибирской армии .

Двадцать первого февраля 1919 г. генерал Ханжин в приказе по армии, призвав ижевцев к новым подвигам во имя Родины, дал обещание:

«После освобождения Ижевского завода вам будет предоставлена возможность вернуться к своим семьям, и только желающие останутся в рядах доблестной Ижевской бригады, чтобы с оружием в руках совместно с другими частями армии продолжать великое дело освобождения Родины от красных предателей» .

Особенностью Ижевско-Воткинского восстания было наличие в руках восставших мощной производственной базы в виде Ижевского и Воткинского заводов. Ижевский оружейный завод - один из трех военных заводов (наряду с Тульским и Сестрорецким), снабжавших русскую армию трехлинейными винтовками системы Мосина. Завод производил до 2500 винтовок в сутки. Воткинский завод производил снаряды для артиллерийских орудий (до 2000 в сутки), также на заводе занимались бронированием поездов и пароходов. Кроме того, на заводах производились штыки, орудийные замки, отдельные части к пулемётам, холодное оружие, выделывалась колючая проволока. Правда, с патронами дело обстояло плохо. На Ижевском заводе их запас был незначителен. Патроны, орудия и пулеметы добывались главным образом в боях у красных, как трофеи. Военная производственная база, а также наличие под рукой значительного числа прошедших мировую войну офицеров, военных чиновников и солдат, позволили уже изначально приступить к созданию не партизанских отрядов, а полноценных регулярных вооруженных частей. В итоге повстанцы смогли создать довольно боеспособные части, которые в августе 1918 года нанесли ряд поражений красным.

К началу сентября 1918 г. повстанцы распространили свое влияние на громадный по площади район с населением более 1 млн. человек, включавший в себя часть территорий Вятской и Пермской губерний. Повстанцы разгромили наиболее боеспособные части 2-й красной армии и взяли Сарапул, что привело к временному нарушению управления войсками Красной Армии на прикамском участке фронта. Таким образом, возникло «государство в государстве» - со своей территорией и населением, со своей промышленностью, сельским хозяйством, со своим правительством (Прикамским Комучем) и органами местного самоуправления (Советами), со своими боеспособными вооруженными силами (Ижевская и Воткинская Народные армии).

Организованы Воткинская и Ижевская стрелковые дивизии (1919 г.); Ижевско-Воткинская бригада Дальневосточной армии (1920-1922 гг.).

Создана приказом Колчака 14 августа 1919 из Ижевской бригады, пополненной добровольцами и мобилизованными жителями Удмуртии и Урала, в основном из участниками Ижевско-Воткинского антибольшевистского восстания. Вела бои против наступающих красных войск 5-й армии М.Н.Тухачевского. Ижевцы входили в состав ударной группы ген.-лейт. С.Н. Войцеховского. В результате поражения в Челябинской операции в дивизии осталось чуть более 500 штыков. 14 августа 1919 выведена в армейский Резерв, отведена за р. Тобол. К конце августа ижевцы создали 14 вербовочных пунктов от Омска до Новониколаевска для набора солдат из числа беженцев В Томске было открыто специальное бюро по обустройству ижевцев, шёл сбор пожертвований. В конце августа вела ожесточённые бои у г. Петропавловск, попала в окружение, но благодаря усилиям комдива ген. В.М. Молчанова сумела вырваться. Передана Волжской гр. 3-й армии. 30 августа получила подкрепление - 4-й Оренбургский казачий полк и начав наступление на красных, прорвала фронт. К середине сентября дивизия отведена на отдых и переформирована. В начале января 1920 ижевцы подошли к Красноярску, где армия В.О. Каппеля соединилась с 3-й армией ген.-лейт. С.Н. Войцеховского и двинулась к Иркутску. 6 февраля на подступах к Иркутску потерпела поражение и, обойдя город, ушла на Забайкалье. 3-й и 4-й полки И.Д.К. были почти полностью уничтожены.

Остатки дивизии расположились в р-не Читы. Ген. Молчанов стал командиром 3-го отд. стрелкового корпуса, костяк которого составили Ижевская и Воткинская дивизия. 19 октября 1920 в р-не ст. Борзя, где оборону держали немцы, развернулись ожесточенные бои. За месяц боев ижевцы потеряли около 400 чел. Остатки дивизии отступили в Маньчжурию, далее двинулись в Приморье. К весне 1921 ижевцев и воткинцев насчитывалось 1506 человек, в т.ч. 231 офицер. Вскоре все белогвардейские части были объединены под командованием ген. Молчанова в белоповстанческую армию, в которой ижевцы и воткинцы составляли отдельную Ижевско-Воткинскую бригаду (975 штыков, 245 сабель, 2 орудия), командир бригады полковник А.Г. Ефимов. С 22 ноября 1921 она выбила красных из Спасска, с 21 на 22 декабря из Хабаровска, в декабре - феврале вела бои на ст. Волочаевка. 27-28 февраля Ижевско-Воткинская бригада приняла последний бой у ст. Бикин, затем ушла в Приморье под защиту японских частей. Остатки ижевцев и воткинцев оставались в Приморье до середины октября 1922. Потерпев окончательное поражение у Спасска, они пересекли китайскую границу и были интернированы местными властями. Часть из них вернулась в Советскую Россию, часть уехала в Калифорнию (США), часть осталась в Китае и участвовала в Охотском походе ген. А.Н. Пепеляева (1923). Награждена Георгиевским знаменем и Георгиевским крестом IV ст.

Копия знамени Ижевской дивизии

В конце Гражданской войны вместе с несколькими офицерами и командующим Земской ратью генералом Дитерихсом, Ген. Молчанов ушел из Владивостока к корейской границе в Посьет. Здесь их подобрала эскадра кораблей Сибирской флотилии контр-адмирала Георгия Старка. Викторин Молчанов эмигрировал в Корею, оттуда перебрался в Маньчжурию. Спустя некоторое время выехал в США и поселился под Сан-Франциско. Там он организовал куриную ферму. В годы Великой Отечественной войны Молчанов поддерживал сбор средств в США в помощь Красной армии и сражавшемуся с фашизмом советскому народу. Скончался Викторин Михайлович в 1975 году.

Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо за внимание!