ЗА НАСИЛИЕ НАД ХРИСТИАНАМИ СЛАВЯНЕ-ЯЗЫЧНИКИ ПОПЛАТИЛИСЬ ГЕРМАНСКИМ ЗАВОЕВАНИЕМ И ПОТЕРЕЙ РОДИНЫ

В публикуемых фрагментах «Славянской хроники» немецкого католического миссионера Гельмольда из Босау описываются сложные взаимоотношения между христианами и язычниками на севере Европы в XII в., наполненные взаимными враждой и обидами. Населявшие южные берега Балтийского моря полабские славяне представляли большую угрозу для соседних Германии и Дании: с моря и суши они совершали разбойные набеги на земли этих стран и угоняли в плен христиан, где содержали их в нечеловеческих условиях, подвергали изощренным истязаниям и приносили в жертву языческим богам. В качестве смертной казни славяне-язычники, враждебные христианству, широко применяли распятие на кресте.

В 1138/39 г. в ответ на набеги язычников немцы завоевывают Вагрию – страну славянского племени вагров на севере современной Германии. Вагрия была опустошена, значительная часть славян-язычников истреблена, обезлюдевшие земли были заселены германскими колонистами, а остатки славянского населения на Балтийском побережье были обложены данью. Князь Прибислав и славянская знать приняли христианство. Однако, не смотря на германское завоевание, вагры в большинстве оставались верны язычеству и продолжали совершать пиратские нападения на христианскую Данию, по-прежнему превращая в кошмар жизнь пленных христиан. В то же время, славяне испытывали сильнейший гнет от германцев, грабительские поборы которых довели туземцев до бедственного положения. В 1155/56 г. князь Прибислав жаловался епископу Герольду на жестокое обращение завоевателей с его народом. Герольд ответил, что главная причина притеснения вагров на родной земле – верность язычеству. Позже на собрании славянских и германских элит в ответ на призыв к христианству князь-язычник Никлот позволил себе богохульство.

Вскоре в Вагрии началась масштабная христианская миссия среди славян. Наиболее успешной христианизация туземцев была в столице Вагрии. Один миссионер поселился среди пиратов и проповедовал им. Но многие славяне по-прежнему не спешили расставаться с языческими верованиями и разбойным образом жизни, были опасны для христиан и продолжали с моря терроризировать Данию. Гельмольд свидетельствует о парадоксальной ситуации в Вагрии: с одной стороны в стране шло массовое строительство церквей и распространялось христианство, а с другой стороны славяне массово покидали Вагрию, которую продолжали заселять и осваивать немецкие колонисты.

СЛАВЯНЕ-ЯЗЫЧНИКИ БУДУЧИ НЕЗАВИСИМЫМИ ТЕРРОРИЗИРОВАЛИ ХРИСТИАНСКИЕ СТРАНЫ

В 1125 г. князьями соседних с Саксонией и Данией славянских племен вагров и бодричей стали бывшие заложники датского принца Кнута – Прибислав и Никлот, «два мрачных чудовища, очень враждебно относившихся к христианам. И в эти дни во всей славянской земле господствовало усердное поклонение идолам и заблуждения разных суеверий».

Многие славяне-язычники приносили в жертву языческим богам пленных христиан,«кровь которых, как уверяют они, доставляет особенное наслаждение их богам».

Согласно свидетельству Гельмольда«славянскому народу свойственна ненасытная жестокость, почему они не переносят мира и тревожат и с суши и с моря примыкающие к ним страны. Трудно описать, какие мучения они христианам причиняли, когда вырывали у них внутренности и наворачивали на кол, распинали их на крестах, издеваясь над этим символом нашего искупления. Самых великих [по их мнению] преступников они присуждают к распятию на кресте; тех же, которых оставляют себе, чтобы их потом за деньги выкупили, такими истязаниями мучают и в таких цепях и оковах держат, что незнающий едва и представить себе может» (I 52).

Когда в Германии вспыхнула гражданская война, князь Прибислав в 1138 г. организовал набеги на соседние немецкие земли:«Когда такие волнения сотрясали всю Саксонию, Прибислав из Любека, воспользовавшись удобным случаем, собрал отряд разбойников и полностью разрушил предместье Зигеберга, а также все его окрестности, где жили саксы. Новый храм и недавно возведенное здание монастыря были истреблены огнем. Фолькер, брат высокой скромности, был убит ударом меча. Остальные братья, которым удалось уйти, бежали в порт Фальдеру. Священник же Людольф и те, которые находились с ним в Любеке, не были разогнаны этим опустошением, потому что жили в замке, под покровительством Прибислава, оставаясь в этом месте и в такое трудное и полное ужасов смерти время. Ибо кроме того, что им приходилось испытывать нужду и ежедневную опасность для жизни, они были вынуждены видеть оковы и различные мучения, причинявшиеся христианам, которых разбойничье войско обычно в разных местах захватывало» (I 55).

КРОВЬ ЗА КРОВЬ: ГЕРМАНСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ КАК РАСПЛАТА

В ответ на нападения полабских славян немцы в 1138–1139 г. совершили в Вагрию несколько успешных карательных экспедиций, напали«на тех, которые, подобно кольям, вбитым в глаза саксов, под рукой были», нанесли славянам «страшное поражение», опустошили их землю «грабежами и пожарами», захватили самую мощную крепость вагров – Плуню, «предав смерти славян, которые внутри находились», «частыми набегами опустошили земли славян, причинив им то, что те собирались им причинять, обратив всю страну их в пустыню» и таким образом христиане отомстили язычникам (I 56).

После этого в Вагрию, названную одним из завоевателей «землей обетованной», хлынул мощный поток немецких колонистов, которые заселили большую часть территории завоеванной страны. Славянам оставили небольшой земельный надел на южном берегу Балтийского моря и отныне остатки племени вагров стали данниками немцев (I 57).

БОГОСЛУЖЕНИЕ СУРОВОЙ ЗИМОЙ В РАЗРУШЕННОЙ СЛАВЯНСКОЙ СТОЛИЦЕ

Столица Вагрии – Старград, была разрушена и переименована в Альденбург (совр. Ольденбург-ин-Хольштайн). В декабре 1155 г. это был город-призрак, главной достопримечательностью которого была церковь. Христианство приняли только князь Прибислав и элита вагров. Вот как по описанию Гельмольда в завоеванном Старграде, ставшем резиденцией епископа, христиане отпраздновали День Святого Крещения:«В то время город этот был совершенно пуст, не имел ни стен, ни жителей, [имел] только маленькую церковь, которую воздвиг блаженной памяти Вицелин. Здесь в суровый холод, среди снежных сугробов мы совершали богослужение. Среди прихожан, кроме Прибислава и еще нескольких человек, никого из славян не было. Когда святое богослужение окончилось, Прибислав пригласил нас зайти в его дом, который находился в далеком селении. И он принял нас с большим радушием и устроил для нас роскошный пир» (I 82).

ЗАВОЁВАННЫЕ НЕМЦАМИ СЛАВЯНЕ-ЯЗЫЧНИКИ ПРОДОЛЖАЛИ ТЕРРОРИЗИРОВАТЬ ХРИСТИАН С МОРЯ

Гельмольд сообщает, что даже после германского завоевания славяне, населявшие южное побережье Балтийского моря, продолжали заниматься пиратством, нападали на Данию и жестоко обращались с пленными датскими христианами. Славянский плен был для датчан страшной участью и даже немцы поначалу не могли ничем помочь несчастным:«Тешемир принял нас с большой роскошью. Однако напитки славян не доставляли нам ни услаждения, ни отрады, потому что мы видели цепи и разные виды мучений, которые они [славяне] причиняли христианам, выведенным из Дании. Мы увидели там также изнуренных длительным пребыванием в плену пастырей Господних, которым епископ не мог помочь, ни силой, ни просьбой». Когда началась широкая проповедь христианства коренному населению Вагрии, «славяне распяли на кресте одного дана». Однако, виновные отделались денежной пеней, после чего немцы официально отменили казнь через распятие в славянской стране. В землях вагров с сер. XII в. завоеватели массово строили церкви, но «еще невозможно было удержать славян от грабежей, ибо они все время переплывали море и опустошали землю данов и не отступали еще от грехов отцов своих» (I 83).

ЖАЛОБА КНЯЗЯ ПРИБИСЛАВА НА СТРАДАНИЯ СЛАВЯН-ЯЗЫЧНИКОВ ОТ ПРИТЕСНЕНИЙ СО СТОРОНЫ НЕМЦЕВ-ХРИСТИАН

Даже после германского завоевания вагры в большинстве своём оставались язычниками и были враждебны христианам. Немецкие феодалы в отношении завоеванных славян проводили жестокую политику: высокими податями они довели язычников до бедственного положения, что толкало туземцев на пиратство в Балтийском море. Князь Прибислав об этих чаяниях угнетенных вагров поведал Герольду, епископу Альденбургскому, в присутствии своих подданных.

I 83: «В ближайшее воскресенье весь народ этой земли собрался на рынок в Любеке, и епископ, придя сюда, обратился к народу со словами поощрения, чтобы, оставив идолов, он начал почитать Единого Бога, Который на небесах, и, приняв благодать Крещения, отказался от злых дел, а именно от грабежей и убийства христиан.ОТВЕТ ЕПИСКОПА: ПРИЧИНА ГНЕТА В НЕЖЕЛАНИИ СЛАВЯН СТАТЬ ХРИСТИАНАМИ

И когда он [епископ] закончил свою речь к народу, Прибислав сказал с согласия остальных: "Твои слова, достопочтенный епископ, – Божьи слова и ведут нас к спасению нашему, но как вступим мы на этот путь, когда мы опутаны столь великим злом? Чтобы ты мог понять мучение наше, выслушай терпеливо слова мои, ибо народ, который ты здесь видишь, это – твой народ, и справедливо будет нам раскрыть пред тобой нужду нашу. И тогда ты сам посочувствуешь нам. Ибо государи наши так жестоко поступают с нами, что из-за платежей и тягчайшей неволи смерть кажется нам лучше, чем жизнь. Вот в этом году мы, жители этого маленького уголка, уплатили тысячу марок герцогу, потом столько-то сотен марок графу, и этого еще мало, ежедневно нас надувают и обременяют вплоть до полного разграбления. Как приобщимся мы к новой вере, как будем строить церкви и примем крещение, – мы, перед которыми ежедневно возникает необходимость обращаться в бегство? Но если бы было такое место, куда мы могли бы убежать! Если мы перейдем Травну, там такое же несчастье, если пойдем на реку Пену, и там все так же. Что же остается другое, нежели, покинув землю, не уйти на море и жить там в пучинах. И разве наша вина, если мы, изгнанные с родины, возмутим море и отберем дорожные деньги у данов или купцов, которые плавают по морю? Разве это не будет вина государей, которые нас на это толкают?"»

I 83: «На что епископ сказал: "Если князья наши до сих пор плохо обходились с вашим народом, то это неудивительно, ибо они полагают, что совершают не такой уж большой грех по отношению к язычникам и тем, кто живет без Бога. Почему вы не прибегнете скорее к христианской религии и не подчинитесь Творцу вашему, пред Которым склоняются те, кто носит мир. Разве саксы и другие народы, которые носят имя христиан, не живут в покое, довольные своими узаконенными порядками? Только одни вы oт всех терпите ограбление, так как от всех отличаетесь по религии".БОГОХУЛЬСТВО КНЯЗЯ-ЯЗЫЧНИКА НИКЛОТА

И сказал тогда Прибислав: "Если герцогу и тебе угодно, чтобы у нас с графом была одна и та же вера, пусть будут нам даны права саксов на владения и доходы, и мы с охотой станем христианами, построим церкви и будем платить свои десятины"».

После диалога с Прибиславом «епископ Герольд отправился к герцогу на местный сейм, который был назначен в Эртенебурге, и, будучи призваны, туда пришли также к указанному времени и славянские князья. Тогда, побуждаемый епископом, герцог обратился к славянам с речью о христианской вере. На что Никлот, князь бодричей, сказал: "Бог, который на небесах, пусть будет твой бог, а ты будь нашим богом, и нам этого достаточно. Ты его почитай, а мы тебя будем почитать". Герцог прервал его бранным словом» (I 83).

Гельмольд упоминает 2-х священников-миссионеров, активно проповедовавших в Вагрии – Деилава и Бруно, которые были родом из северной Германии и знали язык полабских славян. Деилав,

«душа которого жаждала трудов и опасностей в проповедовании Евангелия», отправился в одиночку проповедовать пиратам: «И посланный сюда, пришел он в пещеру разбойников, к славянам, обитающим на реке Кремпина. А было здесь обычное логовище морских разбойников. И поселился этот священник среди них, служа Господу "в голоде, жажде и наготе" (Втор. 28.48)».

Бруно в столице Вагрии «приступил с великим рвением к делу Господню и призвал народ славянский к благодати возрождения, вырубая рощи и уничтожая нечестивые обряды». Однако, он же призывал светские власти к германской колонизации:

«И так как замок и город, где некогда находились церковь и епископская кафедра, были пусты, то он настоял перед графом, чтобы здесь была создана саксонская колония и, таким образом, священник мог бы иметь утешение в народе, язык и обычаи которого он знает».

Германская знать помогала католическому духовенству в деле христианизации туземцев. Так, в столице Вагрии «повелел граф народу славянскому, чтобы он приносил своих покойников для погребения во двор церкви, и по праздникам сходился бы в церковь слушать слово Божье». Священник-миссионер в Старграде-Альденбурге успешно обращал туземцев в христианство и имел большую власть над паствой:

«А слово Божье, согласно порученному ему посланничеству, излагал им пастырь Божий Бруно, имея проповеди, составленные на славянском языке, которые произносил понятно для народа. И с этого времени славяне воздерживались приносить клятвы у деревьев, источников и камней, а застигнутых на каких-либо преступлениях приводили к своему священнику, чтобы тот испытывал их железом или лемехами».

По свидетельству Гельмольда с одной стороны в Вагрии распространялось христианство, но в то же время из региона происходил отток славянского населения, замещавшегося немецкими колонистами:

«...ширилось дело Господне в земле вагрской, и в этом граф и епископ оказывали друг другу взаимную помощь. Около этого времени граф возвел снова замок Плуню и построил там город и рынок. И ушли славяне, жившие в окрестных селениях, и пришли саксы и поселились здесь. Славяне же постепенно убывали в этой земле» (I 83).

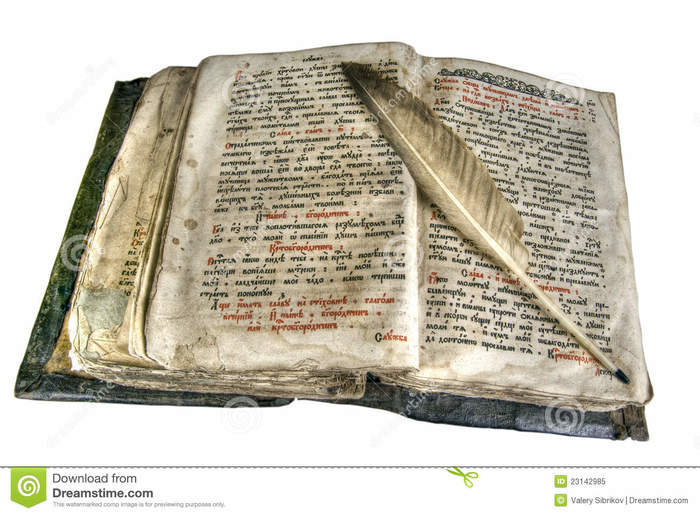

📗ИСТОЧНИК

Гельмольд. Славянская хроника (пер. Л.В. Разумовской). – М. АН СССР. 1963. С. 184–192.

Книга 1, главы 41–60: https://www.vostlit.info/Texts/rus/Gelmo…

Книга 1, главы 61–94: https://www.vostlit.info/Texts/rus/Gelmo…

«Лишённые земли». Славяне, ушедшие в Балтийское море под натиском немцев. Худ. Войцех Герсон. 1888

Источник: Сакральные тексты