Осталось немного: что не так с запасами нефти в России

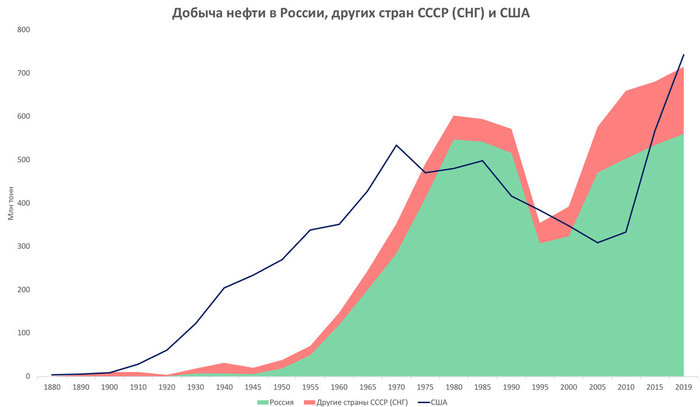

Россия долгое время жила на сырьевой подушке безопасности — продавала нефть, закупала технологии, кормила бюджет и успокаивала себя мифом о неисчерпаемости ресурсов. Сегодня этот миф начинает трещать по швам, и не с подачи воображаемой "оппозиции", а на правительственном часе в ГД. Где министр природных ресурсов тов. Козлов прямо озвучил: нефти в стране осталось на 26 лет. Это не мнение и не допущение — это официальная позиция ведомства, курирующего недра.

Цифры не оставляют пространства для фантазий. Всего в России 31 миллиард тонн нефти. Из них реально добыть с прибылью — 13 миллиардов. Остальное это трудноизвлекаемые запасы, которые добывать и дорого, и технологически проблематично.

Сейчас из недр вытягивают примерно 500 миллионов тонн в год. И если темпы не изменятся, текущих запасов хватит чуть больше чем на четверть века. А вот если в силу вступит так называемый «инерционный сценарий» (описан в Энергостратегии-2050) — с постепенным снижением добычи — то картина становится еще более тревожной. К 2036 году предполагается добывать порядка 477 миллионов тонн в год, а к 2050-му — всего 360.

Для справки: сейчас только экспорт составляет 240 миллиона тонн, а к середине века его придется урезать до 100. И это — при хорошем раскладе.

А если расклад окажется не очень — например, усилятся санкции и мир ускорит энергетический переход — тогда мы рискуем оказаться с объемом добычи в 171 млн тонн в год и без возможности что-либо отправлять за границу. Ибо будет просто нечего отправлять.

На этом фоне в ход идет слово «технологический суверенитет». Звучит бодро, хотя на практике означает одно: придется изобретать, строить, запускать и налаживать с нуля. Потому что порядка 90% бурового оборудования и аналитического софта в добывающей промышленности — импортные. Половина горных машин — тоже. Геофизическое оборудование, исследовательские установки, ПО для моделирования месторождений — всё это завезено (и это по оценке федерального министерства, если что). А когда поставки замедляются или останавливаются, выходит, что ключ к недрам лежит за границей.

Чтобы хотя бы сохранить существующий уровень добычи, нужно заместить более полутора тысяч позиций критически важного оборудования. И вот здесь начинается тишина. Потому что денег на этот амбициозный "прожект" пока никто не дает. Вкладываться в разведку — дорого. Инвестировать в высокотехнологичную нефтедобычу — рискованно.

А если уж совсем прямо — никто толком не знает, сколько нефти в России на самом деле. Сегодня говорят про 26 лет, а еще в 2022 году глава Роснедр говорил про 39, в прошлом году — 20-25. В стратегии развития до 2050 года вдруг нарисовалось вообще 64.5 лет безбедной жизни.

Из интервью главы Роснедр для РГ в 2021 году. Тогда все было куда радужнее

И здесь нельзя не заметить: при всей масштабности проблемы, уровень реакции на нее — почти нулевой. Такое ощущение, что чиновники живут по принципу "после нас хоть потом". Что будет через 25 лет — другой вопрос, не их. Главное — чтобы в их период нефть еще текла. А дальше пусть кто-нибудь другой разбирается.

Казалось бы, разговор идет о стратегическом ресурсе. О бюджете, о валютной выручке, о доходах регионов и пенсионном фонде. Но обсуждение сводится к сухой статистике, без попытки как-то переломить тренд. Энергетическая стратегия — есть. Проблемы с оборудованием — признаны. Зависимость от импорта — зафиксирована. А что делать со всем этим? Пока неизвестно. Или, возможно, известно, но это не тот случай, когда принято делиться планами.

Сейчас нефтяная отрасль продолжает работать по инерции. Что-то скромно модернизируют, где-то ищут альтернативы, кто-то изобретает отечественный аналог того, что раньше закупали. Но в целом отрасль как будто движется на автопилоте. Планы сворачиваются, разработка новых месторождений откладывается, и даже крупные компании осторожничают в публичных заявлениях.

Объективная реальность такова: чтобы сохранить то, что есть, надо вложить больше, чем вкладывали раньше. Не потому что нефть стала капризнее, а потому что технологии — сложнее, запасы — глубже, а конкуренция — жёстче. И пока одни страны делают ставку на передовые методы добычи и переход к зеленой энергетике, у нас всё еще обсуждают, хватит ли старых скважин на ближайшую пятилетку.

Подписаться на телеграм – там своя атмосфера