Мощнейшая за три месяца магнитная буря обрушилась на Землю: что это значит и стоит ли волноваться

Новости о магнитных бурях всегда звучат тревожно. «Сильнейшая за три месяца буря обрушилась на Землю!» — такой заголовок легко заставит насторожиться. В воображении возникают картины отключённых электростанций, сломанных спутников и очередей в аптеках за таблетками от головной боли.

Но если разобраться спокойно, становится ясно: магнитные бури — это не катастрофа, а естественная часть жизни нашей планеты. Более того, учёные научились их прогнозировать, а человечество уже адаптировалось к их влиянию. Давайте разберёмся, что именно произошло и как это отражается на нас — простыми словами и без паники.

Что такое магнитная буря.

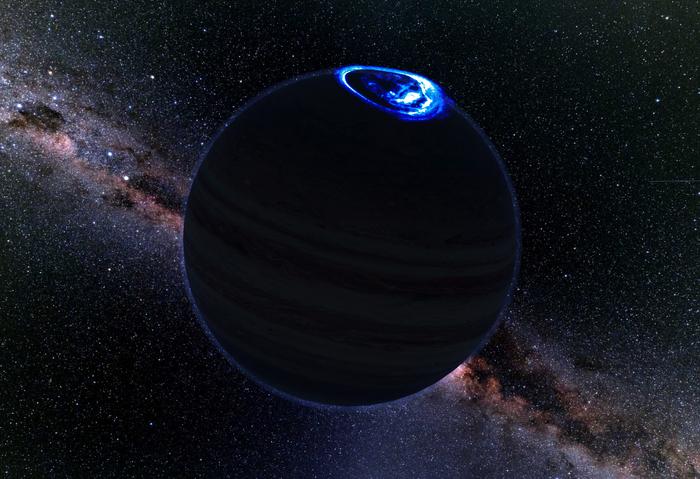

Магнитная буря — это реакция магнитного поля Земли на потоки заряженных частиц, которые приходят от Солнца. Эти потоки называются солнечным ветром. Когда на Солнце происходит вспышка или выброс корональной массы, энергия устремляется к нашей планете.

Земное магнитное поле принимает удар на себя, и в результате мы фиксируем возмущения — колебания, которые учёные измеряют индексом Kp (от 0 до 9). Чем выше индекс, тем сильнее буря.

Почему именно сейчас.

Солнце проходит через циклы активности, которые длятся примерно 11 лет. В пике цикла вспышки происходят чаще, и магнитные бури становятся регулярными. Последние месяцы астрономы отмечают рост солнечной активности, поэтому сильные бури неудивительны.

Эта конкретная буря стала самой мощной за последние три месяца. Она подняла индекс до уровня G3 (сильная), но всё же далека от рекордных событий прошлого столетия.

Как магнитные бури влияют на человека.

Здесь важно сразу отметить: нет научного консенсуса о том, что бури напрямую «портят здоровье». Но многие люди действительно чувствуют изменения:

головные боли или бессонница,

скачки давления,

повышенная усталость,

раздражительность.

Причина может быть в том, что организм реагирует на электромагнитные колебания косвенно — через сосуды, мозговую активность или даже психологическое ожидание («сказали по телевизору — значит, должно быть плохо»).

Что можно сделать

Больше пить воды — это помогает снизить нагрузку на сосуды.

Ложиться спать в привычное время.

Снизить употребление кофеина и алкоголя в дни бурь.

Просто помнить, что эффект временный, и через пару дней всё нормализуется.

Влияние на технологии.

Магнитные бури действительно могут сказаться на работе техники:

Спутники. Заряженные частицы способны выводить их из строя или мешать связи. Поэтому операторы спутниковых систем заранее переводят оборудование в «режим защиты».

Навигация. GPS в сильные бури иногда работает менее точно.

Энергосети. Очень мощные бури могут создавать токи в линиях электропередач, но современные системы защиты сводят риск к минимуму.

Важно: буря, о которой идёт речь, не несёт серьёзной угрозы инфраструктуре.

Есть ли положительная сторона?

Да, и она невероятно красивая! Самое заметное последствие магнитных бурь — это северное сияние. Когда заряженные частицы сталкиваются с атмосферой Земли, они заставляют её светиться.

Именно во время таких бурь сияние можно наблюдать даже там, где обычно оно не видно: в Центральной Европе, на севере США, иногда даже в средней полосе России.

Так что если вы живёте на широте, где это возможно, буря — отличный повод вечером посмотреть в небо.

Уроки, которые мы извлекли.

Мы стали более защищёнными. Современные технологии позволяют заранее предсказывать бурю и подготовить оборудование.

Мы понимаем природу процессов. То, что когда-то считалось мистикой, теперь объясняется физикой и солнечной активностью.

Мы учимся использовать плюсы. Туризм вокруг северного сияния — это яркий пример того, как природа превращается в источник вдохновения.

Исторический контекст.

Для сравнения:

В 1859 году во время знаменитого «События Каррингтона» телеграфные линии буквально загорались от перенапряжения.

В 1989 году магнитная буря вывела из строя энергосистему в Канаде, оставив миллионы людей без света.

Сегодня подобные сценарии маловероятны: у нас есть прогнозы, автоматические защиты и опыт реагирования.

Стоит ли бояться?

Ответ простой: нет. Для большинства людей магнитная буря — это максимум пара дней лёгкого дискомфорта. Для техники — проверка систем защиты. Для астрономов и туристов — шанс увидеть редкое явление.

Главное — сохранять спокойствие и помнить, что это естественный процесс, с которым Земля справляется миллионы лет.

Мощнейшая за три месяца магнитная буря — это не повод для паники, а напоминание о том, что мы живём в тесной связи с космосом. Солнце влияет на нашу планету, но мы научились понимать и предсказывать его капризы.

Для одних это возможность понаблюдать северное сияние, для других — повод задуматься о месте человека во Вселенной. Но в любом случае такие события делают нас ближе к природе и напоминают: несмотря на технологии и прогресс, мы остаёмся частью космоса.

И если в следующий раз вы услышите новость о «сильнейшей буре», просто улыбнитесь: Земля и Солнце продолжают свой вечный танец, а мы становимся свидетелями этого великолепного спектакля.