Ответ на пост «Знамя Победы. На поле боя!»1

Два года назад свернул разработку, делали командой 3-4 человека, но главный прогер начал чет мозги парить, хотя с оплатой всё ок было.

Сервер на Amazon Game lift

Мечтаю перезапустить разработку, но пока не готов столько денег тратить на это ))

Ue4

Ответ на пост «Как это было...»1

Нашёл вполне вменяемый оччерк о начале Совтско - Финской войны

для ЛЛ Финнам нассали в уши Англичане и Немцы, никто толком не знает что послужило началом конфликта, даже Хрущёв

но рядом НКВД испытывал новый миномёт

но с позиций откуда Ф отвели артилерию необычайно резво начался артобстрел, когда С ввели войска

На месте где погибли 4 человека(правда фамилии их нигде не упомянаются и число порою разнится)

установлен памятник с флагами обоих государств и надпись "здесь раздались выстрелы из-за которых началась война"

Инцидент 26 ноября 1939 года примерно в 16:00 недалеко от поселка Майнила, находившегося вблизи финской границы, прогремели семь мощных взрывов. Как позднее выяснилось, это были орудийные снаряды, угодившие в блиндаж советской погранзаставы, где располагались бойцы 3-го батальона 68-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии. Жертвами атаки стали трое рядовых и один младший командир, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести. Уже через час на место происшествия прибыла комиссия во главе с начальником первого отдела штаба Ленинградского военного округа полковником Тихомировым, которая установила, что стрельба велась с финской стороны, огневая точка очевидно располагалась рядом с населенным пунктом Яппинен в 5 километрах от Майнилы, стреляли предположительно из противотанковой пушки. Никаких распоряжений насчет ответных действий от советского командования не поступило. В тот же вечер Молотов принял посла Финляндии и вручил ему правительственную ноту. В документе отмечалось, что советское правительство не намерено раздувать факт возмутительной агрессии со стороны финских военных, которые возможно выбились из повиновения командованию, но надеется, что впредь подобные инциденты не повторятся. В Москве потребовали отвести финские части от границы на Карельском перешейке на 25-30 километров вглубь страны, чтобы предотвратить возможность повторных провокаций. Посол в свою очередь сообщил, что свяжется с руководством своей страны и даст официальный ответ. Вскоре Хельсинки предоставил Москве свою ноту. В ней финские власти категорически отрицали факт обстрела советской погранзаставы. Аргументируя собственными расчетами звукометрии, финны утверждали, что орудия, из которых были произведены выстрелы, находились на расстоянии полутора-двух километров на юго-восток от места разрыва снарядов. Кроме того, финское правительство, ссылаясь на недавнюю инспекцию приграничной зоны фельдмаршалом Маннергеймом, уверяло, что рядом с местом инцидента сосредоточены только пограничные части и «никакой артиллерии нет и в помине». Финны предположили, что обстрел мог быть результатом ошибки во время учений Красной Армии и предложили провести совместное с советской стороной расследование. В Москве наотрез отказались от предложения Хельсинки, назвав финскую ноту «нахальной» и «неприемлемой». На этом советское правительство не остановилось и заявило, что в одностороннем порядке расторгает договор о ненападении, заключенный с Финляндией в 1932 году, и отзывает своих представителей из страны. Рано утром 30 ноября 1939 года советские части перешли финскую границу на Карельском перешейке, в тот же день советская авиация начала бомбардировку Хельсинки. Споры В советской историографии факт виновности Финляндии в Майнильском инциденте под сомнение никогда не ставился, финские историки, разумеется, называли этот инцидент советской провокацией, чтобы получить повод к началу войны. Впрочем, сторонники обеих версий не предоставляли убедительных доказательств своей правоты. В советской версии существует ряд пробелов, которые не добавляют ей аргументированности. Так, в сохранившихся документах называется различное количество раненых и убитых пограничников, отсутствует поименный список пострадавших. Кроме того, ряд важных источников, например, дивизионные и корпусные документы вообще не упоминают обстрел: сведения о нем содержатся лишь в журнале боевых действий полка, который дислоцировался в окрестностях Майнилы. Финские историки часто ссылаются на информацию, полученную от советских военнопленных, однако эти сведения нередко разнятся и противоречат друг другу. А некоторые и вовсе ставят под сомнение факт намеренной провокации с советской стороны. Так, согласно стенограмме допроса рядового Ивана Удовиченко от 15 сентября 1941 года, в день инцидента возле Майнилы подразделением НКВД проводились испытания новой модели миномета, при этом, по словам красноармейца, со стороны Финляндии неправильно оценили это событие и ответили семью оружейными залпами, один из которых угодил в батальонный блиндаж. Историк Игорь Бунич уточняет данную версию, предполагая, что отряд НКВД во главе с майором Окуневичем при испытаниях нового орудия по ошибке обстрелял советские позиции. Сам Окуневич впоследствии подтверждал, что его бригада испытывала новый тип снаряда, но она работала по цели, координаты которой ему дало командование, и там не могли располагаться советские позиции. Еще больше запутывает ситуацию Никита Сергеевич Хрущев, который в своих мемуарах писал, что артиллерийский обстрел возле Майнилы действительно вели советские войска, но не НКВД, а армейские части под командованием Григория Кулика, однако ему (Хрущеву) доподлинно неизвестно, кто первый открыл огонь, подразделения РККА или финские артиллеристы. Один из наиболее популярных аргументов со стороны финских исследователей заключается в том, что все орудия еще до 26 ноября были отведены в тыл. Но по данным советской разведки, в те дни в приграничной зоне финны вели активные инженерные работы, в том числе оборудовали позиции для пушек. Кроме того, по заявлению командования РККА, в первые часы «Зимней войны» из той зоны, где якобы не должно было быть орудий по советским позициям велся активный артобстрел. После того, как в начале 1950-х годов были нормализованы советско-финские отношения, ни одна из сторон не желала ворошить прошлое и возвращаться к спорному эпизоду общей истории. Сегодня на месте взрыва висит мемориальная табличка, возле которой развеваются два флага – СССР и Финляндии. Ее в 2009 году установила одна из политических организаций Санкт-Петербурга. Надпись на памятном знаке гласит: «Здесь на месте бывшей деревни Майнила 26 ноября 1939 года раздались выстрелы, приведшие к началу советско-финской войны 1939-40 годов».

Источник: Финская провокация в Майниле: почему на самом деле СССР начал Зимнюю войну - Русская семерка

© Русская Семерка russian7.ru

Днестровск, ПМР

Днестровск — самый молодой город Приднестровской Молдавской Республики.

Днестровск известен в Приднестровье как город энергетиков и напрямую связан с возведением МГРЭС — электростанции, которой предстояло обеспечивать электроэнергией Молдавскую ССР и южные районы Украинской ССР.

Памятник Прометею на бульваре Энергетиков

Описание:

Идея увековечить труд строителей и первых работников Молдавской ГРЭС принадлежала директору предприятия Г.П. Киору. Вскоре была изготовлена величественная скульптура, которую установили в самом центре Днестровска. Она украсила главную артерию города — бульвар Энергетиков. Памятник представляет собой фигуру летящего Прометея — известного героя греческого мифа про похищение огня, закрепленную на двух пилонах разной высоты. Скульптура считается главным памятником города и символом Днестровска.

Церковь Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия

24 мая — особая дата для Днестровска, когда широко отмечают не только годовщину основания города, но и День славянской письменности и культуры, посвященный просветителям Кириллу и Мефодию. Неудивительно, что именно в этот день в 2000 году открылась церковь, названная именами святых равноапостольных братьев. В здании помимо помещения для богослужения есть крестильная, библиотека, воскресная школа и клирос. Церковь украшает звонница из семи колоколов различного размера.

Скульптурная композиция «Руслан, пленяющий Черномора»

Фонтан, выложенный мраморной плиткой, появился в центральном сквере Днестровска после празднования 18-летия города, в 1979 году. Его проект разработали инженеры конструкторского бюро Молдавской ГРЭС. Спустя десять лет председатель Днестровского Совета Г.П. Киор предложил одесскому скульптору С.А. Фомину изготовить скульптуру со сказочным сюжетом для украшения сквера. Фомин остановился на классической сказке А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» и представил эскиз композиции «Руслан, пленяющий Черномора». В качестве места для установки памятника скульптор выбрал именно фонтан — по авторской задумке, борода Черномора омывалась водой, которая «смывала» черные мысли злодея.

Парк где Руслан

Мозаичное панно на фасаде здания Дворца культуры «Энергетик»

Дворец культуры «Энергетик», открытый 22 апреля 1970 года, для многих днестровцев стал центром творчества и культурного отдыха. Весной 1974 года художники Е.И. Безниско и В.И. Патик приступили к созданию симметричных мозаичных панно «Энергетика» и «Искусство Молдавии» на фасаде здания. Два шедевра монументальной живописи размерами 3,9 метра на 8,7 метра придали индивидуальность типовому зданию и быстро стали достопримечательностью города.

Памятник защитникам Родной земли

Он представляет собой скульптуры трёх ветеранов разных войн

Генерал-лейтенант НКВД - Тимофей Амвросиевич Строкач

Тимофей Амвросиевич Строкач (4 марта 1903, Киев — 4 августа 1963, Москва) — советский государственный и военный деятель, один из руководителей органов НКВД и НКГБ, генерал-лейтенант (с 9 июля 1945 года).

С началом Великой Отечественной войны возглавил управление НКВД по борьбе с бандитизмом, а затем стал инициатором формирования и руководителем Украинского штаба партизанского движения. Под его руководством действовали тысячи партизан, наносивших удары по немецким коммуникациям, объектам инфраструктуры и тылам врага.

В 1943–1946 годах Строкач занимал пост наркома внутренних дел Украинской ССР. В этот период он курировал масштабные операции против националистического подполья, сыгравшие ключевую роль в разгроме УПА и ликвидации подпольных структур ОУН. Только в послевоенные годы в результате действий НКВД–МГБ было уничтожено и арестовано свыше 287 тысяч участников подполья и их пособников, что позволило восстановить мирную жизнь в западных областях Украины.

После работы на Украине Строкач возглавил УМВД по Москве и Московской области (1953–1956), обеспечивая стабильность в столице в сложный период перемен. За заслуги перед Родиной он был награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени, Отечественной войны I степени и множеством медалей.

Имя Строкача вошло в историю как символ твёрдости и организованности, человека, который сумел объединить опыт партизанской борьбы и силу государственных органов для защиты страны от врагов.

Воздушный таран: почему такая тактика стала "визитной карточкой" советских лётчиков?

Раннее утро 22 июня. Иван Иванович Иванов поднимает И-16 с полевого аэродрома в Ровенской области. Немцы только что перешли границу. Воздух гудит от моторов бомбардировщиков.

Догоняет одиночный Дорнье-215. Первая очередь - попадание в мотор. Вторая - по фюзеляжу. Немец задымил, но не валится. А патроны кончились.

Иванов газует до упора и винтом рубит немцу хвост. Дорнье камнем идёт вниз. Иван выпрыгивает с парашютом, приземляется в болоте и пешком добирается до своих.

Так началась война, где наши лётчики превратили отчаянный приём в боевую тактику.

Сколько было таранов на самом деле

За войну зафиксировали 595 воздушных таранов и 506 ударов по наземным целям. Всего в таранных атаках участвовало 598 советских лётчиков.

Вот что поражает: больше семидесяти процентов таранщиков выжили! Это не просто камикадзе - это расчёт. Умение превратить последний шанс в победу.

Немцы такое не практиковали. У них были единичные случаи - когда пилот терял рассудок от ужаса. А у нас получилась настоящая школа.

Борис Ковзан вообще четыре раза таранил и все четыре раза оставался жив. Уникальный случай в мировой авиации.

Талалихин: мастер тёмного неба

Виктор Талалихин служил в 177-м истребительном полку ПВО Москвы. В ночь на 7 августа 1941-го дежурил на аэродроме под Подольском.

Немцы начали массированный налёт на столицу. В темноте зенитки работали вслепую, а ночных истребителей у нас практически не было.

Талалихин взлетел на И-16 без всякой надежды что-то найти. Ночью в самолёте - как в подводной лодке. Ничего не видно.

Но повезло. Лунный свет выхватил из тьмы силуэт Хе-111. Талалихин зашёл в хвост, дал очередь - немец только закачался. Вторая очередь - то же самое.

Патроны на исходе, а бомбер летит бомбить Москву.

Виктор идёт на сближение и винтом рубит немцу руль направления. Хейнкель штопором вниз, Талалихин прыгает с парашютом.

Утром его уже знала вся страна.

Зеленко: единственная в мире

Екатерина Зеленко командовала эскадрильей Су-2 в 135-м бомбардировочном полку. 12 сентября 41-го вылетела на разведку в районе Ромен.

Там её поджидала группа Ме-109. Семь против одного - обычное дело для начала войны.

Первой атакой немцы убили стрелка-радиста. Самолёт превратился в решето, но ещё держался в воздухе. У Кати был шанс уйти на бреющем - Су-2 живучая машина.

Не ушла. Развернулась к ведущему "мессеру" и врезалась в него на полной скорости.

До сих пор она остаётся единственной женщиной в истории авиации, совершившей воздушный таран.

Горовец: девять за раз

6 июля 1943-го над Курской дугой произошёл бой, который не укладывается в голове. Лейтенант Александр Горовец на Ла-5 встретил группу пикировщиков Ju-87.

Горовец летел один - напарник остался на земле с поломкой. А немцев было штук двадцать.

Саша зашёл сверху и начал отстреливать "лаптёжников" по одному. Ju-87 - лёгкая добыча для истребителя, но их было слишком много.

Восемь немецких пикировщиков Горовец сбил из пушек. Девятый остался, а снаряды кончились.

Ла-5 на полном ходу врезался в Юнкерс. Оба самолёта разлетелись в щепки. Саша погиб, но установил мировой рекорд - 9 самолётов в одном бою.

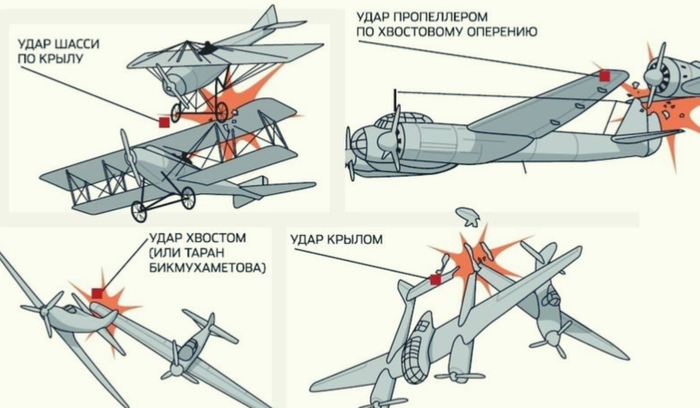

Как это работало технически

И-16 был машиной-молотом. Толстая дюралевая обшивка, мощная моторама, крепкие лонжероны. При таране такой самолёт пробивал немца насквозь.

А вот "мессеры" и "фокке-вульфы" строили для скорости. Тонкий металл, лёгкие конструкции - красивые, быстрые, но хрупкие как фарфор.

Наши лётчики быстро вычислили правильную технику. Не в лоб бить, а сбоку или по касательной. Винтом по крылу или хвосту. Тогда есть шанс остаться целым.

Психология крайних мер

Немецкие мемуары пестрят упоминаниями о "безумных русских". Они не понимали - как можно идти на верную смерть?

Дело в том, что наши защищали родную землю. Когда немец летит бомбить твой город, где живут жена и дети - тут не до калькуляций. Либо ты его остановишь, либо он убьёт твою семью.

Плюс советская пропаганда работала на полную катушку. Каждого таранщика делали героем - фильмы, книги, песни. Весь народ знал эти имена. Это мотивировало других лётчиков.

А ещё командование поняло - таран как психологическое оружие работает отлично. Немцы начали бояться доводить бой до конца. Инициатива переходила к нашим.

Конец эпохи героев

В 1945-м появились реактивные самолёты - МиГ-9, Як-15. Скорость под тысячу километров в час сделала управляемый таран невозможным.

Новые ракеты били на 20-30 километров. Радары видели цель за горизонтом. Необходимость в рукопашной схватке отпала.

В 1984-м майор Александр Куликов последний раз применил таран - перехватил нарушителя границы над Балтикой. После этого приём окончательно стал достоянием истории.

Что остается

598 человек за четыре года войны рискнули жизнью ради победы. Не от фанатизма - от понимания долга. Их самолёты стоят в музеях, имена высечены на мемориалах.

Воздушный таран остался символом времени, когда людям приходилось делать невозможный выбор. И они его делали.

Смогли бы вы решиться на такой шаг? Кто из героев впечатлил больше - ночной ас Талалихин, бесстрашная Зеленко или рекордсмен Горовец? Пишите в комментариях - эти истории нельзя забывать.

Источник: Авиаобзор | Артём Гилямов

Тоньки-пулемётчица

Кто такая -сами нагуглите. Если коротко - полторы тысячи человек перестреляла.

Из любопытного: в совсекретной КГБшной книжке по розыску за 1969 год Тоньки-пулемётчицы нет ни по одной фамилии. а у неё их три было.

То есть более-менее внятный материал на неё наскребли уже в семидесятые.

Но всё равно отыскали. Уже по сигналу из семидесятых. Когда на улице один человек опознал и избил бывшего его начальника-полицая.

И да, даже у следователей расходилось мнение по её поводу.

Вряд ли она шла на войну затем, чтоб превратиться в 6лядь и палача.

Какие у неё были варианты выжить, оказавшись одной в тылу врага?

Кое-что пропускаю, но по итогам - лично моё ощущение, что у неё было некое специфическое расстройство психики.

В конце концов, фрицы целой, прости Господи, нацией уверовали, что граждане СССР - белые дикари и их можно и нужно истреблять.

А тут голодная контуженная повоевавшая девка...

Не знаю..

Я не знаю, был ли смысл её расстреливать.

Что-то вроде ленинского "формально правильно, а по существу - издевательство".

Впридачу к людям, которых убили бы и без того, добавили ещё одну несчастную семью...

Не знаю.

Убивать надо вовремя... как-то так, что ли.

А убиваете - так убивайте не втихую, а показательный процесс делайте, что ли.

Кому чем помогло то, что вы втихую пристрелили старуху, любимую жену и мать?

_____

Это не оправдание, если что. Это предложение дискуссии.