Одна ошибка в ремонте — и Boeing 747SR стал самой масштабной одиночной катастрофой. Экипаж боролся, но шансов не было

Обычный августовский вечер 1985-го. Токийский Ханеда кипит - все торопятся на Обон, традиционный праздник. Рейс JAL123 в Осаку забит под завязку: 524 человека. Никто не подозревает - через час почти все из них погибнут.

А ведь все началось не в тот день. История этой трагедии - как детектив наоборот. Концовка известна, а вот причину пришлось докопать по кусочкам.

Взлетели в 18:12. Через 12 минут пилоты услышали то, что не должен слышать ни один летчик - взрыв. Самолет заметался в небе, словно раненая птица. Следующие полчаса стали самыми страшными в жизни всех, кто был на борту.

Семилетняя бомба замедленного действия

Отмотаем пленку назад. 2 июня 1978 года. Тот же самолет, JA8119, садится в Осаке. Пилот перестарался с выравниванием - получился жесткий удар хвостом о полосу. Хрясь! - и задняя переборка треснула. Та самая, что отделяет пассажиров от технических отсеков.

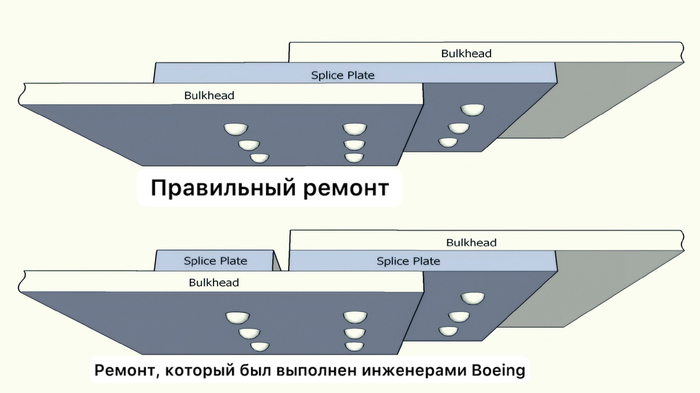

Прилетели инженеры Boeing чинить. По мануалу надо было поставить одну цельную пластину с тремя рядами заклепок.

Но парни решили: "А зачем заморачиваться? Поставим две параллельные - проще же!"

Знаете, как в жизни бывает? Мелкая халтура, казалось бы. Но этот "упрощенный" ремонт снизил прочность конструкции до 70%. Семь лет самолет летал с этой занозой в хвосте.

За эти годы - 12 318 циклов взлет-посадка. Представьте: каждый раз переборка дышала, как живая. На взлете кабина накачивается воздухом под давлением, на посадке сдувается. И каждый раз трещинка росла. Миллиметр за миллиметром.

Инженеры потом высчитали - такой кривой ремонт должен был отказать через 11 000 циклов. Но металлоконструкции, мол, штука капризная. Кто-то сдается раньше, кто-то держится дольше.

Полчаса ужаса в небе

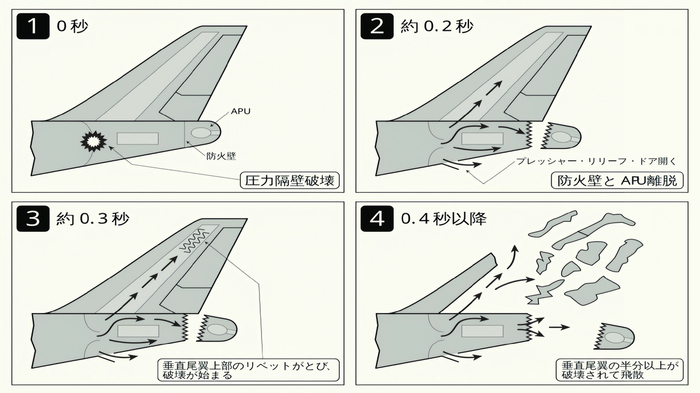

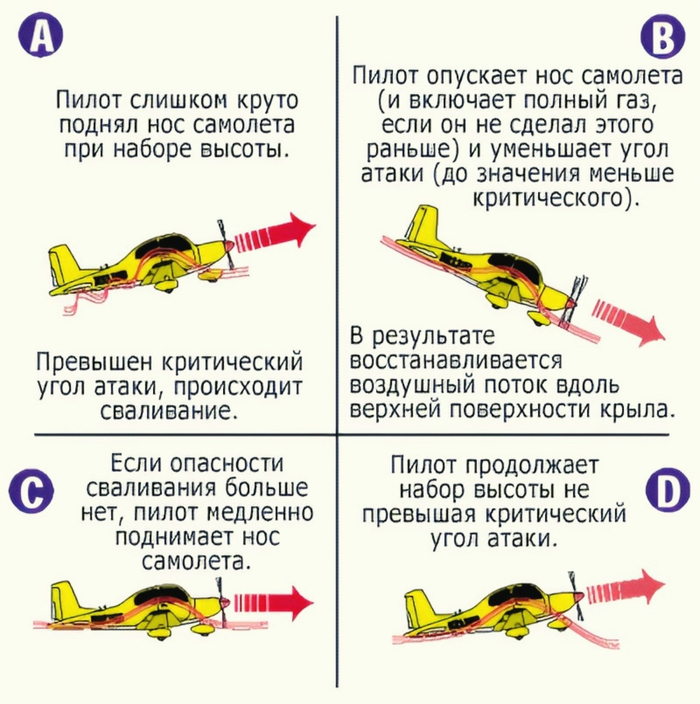

18:24. Высота больше семи километров. БАХ! Переборку разнесло, как гранатой. Воздух из салона рванул в хвост с дикой силой - снес вертикальный стабилизатор напрочь. А заодно порвал все четыре гидравлические линии.

Командир Масами Такахама сразу понял - дело швах. Самолет стал неуправляемым. Скажем так, представьте автомобиль без руля и тормозов, несущийся по серпантину на высокой скорости.

"Неуправляемо!" - кричит в микрофон второй пилот.

Но экипаж не сдается. У них остался единственный способ хоть как-то влиять на полет - менять тягу двигателей. Больше газа слева - самолет поворачивает вправо. Меньше тяги - пытаются снизиться.

Все просто на словах. На практике - попробуйте повернуть слона, дергая его за уши.

Самолет бросает как щепку. То вверх до 7900 метров, то вниз до 3000. В салоне творится кошмар - люди прижимаются к креслам от перегрузок. Многие пишут последние записки. Но, знаете что странно? Никто не кричит.

Бортпроводница Юми Очиаи потом вспоминала: "Все понимали, что происходит. Молились, обнимали детей. Такая тишина..."

В 18:47 диспетчер предлагает экстренную посадку.

"Мы не можем управлять самолетом", - отвечает Такахама. Спокойно так, без надрыва. Профи до конца.

Последний бой

А пилоты все борются. 32 минуты! Полчаса они держали в воздухе неуправляемый гроб весом в почти две сотни тонн. На записи самописца слышны не истерики, а четкие команды:

"Гидравлика полностью отказала... Попробуем ручное управление... Тяга на максимум!"

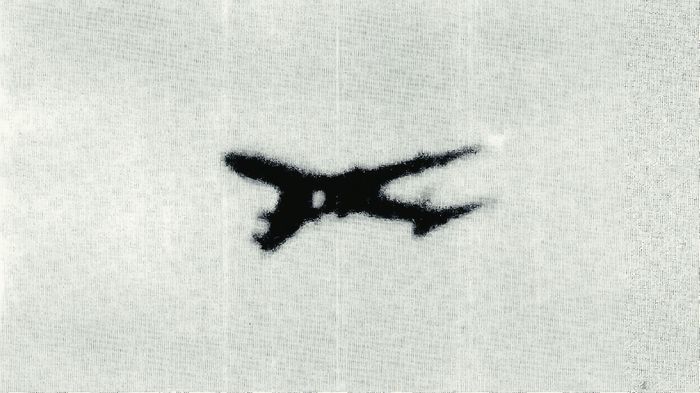

К 18:50 самолет несет прямо на горы. В этот момент кто-то на земле в Окутаме сделал фотографию - на ней видно, что вертикального стабилизатора уже нет. За шесть минут до катастрофы.

Такахама приказывает: "Максимальная тяга!"

Пытается заставить машину подняться, обойти хребет. Но физика неумолима. На скорости 630 км/ч Boeing врезается в гору Таканагахара.

Ночь в горах

18:56. Удар. Сейсмограф в Токийском университете зафиксировал толчок. Самолет разломился на куски, но - чудо - хвостовая часть частично уцелела.

Четыре женщины выжили. Все сидели в хвосте: 12-летняя Кэйко Каваками, бортпроводница Юми Очиаи, мама с восьмилетней дочкой Хироко и Микико Йошизаки.

Американский военный самолет C-130 нашел место крушения через 20 минут. Еще светло было! Но японские власти от помощи отказались. Мол, сами разберемся. Спасатели добрались только утром.

А ведь врачи потом установили - 20-50 человек пережили сам удар. Умирали всю ночь от шока, переохлаждения, потери крови.

"Если бы мы пришли на 10 часов раньше, спасли бы намного больше", - признавался один доктор.

Очиаи рассказывала: проснулась среди обломков, слышала стоны, плач. Потом вертолеты кружили, светили прожекторами. Но к утру голоса стихли...

Цена одной заклепки

Расследование тянулось два года. Эксперты разобрали самолет по болтикам. Вердикт оказался убийственным - все из-за кривого ремонта семилетней давности.

Boeing признал вину и заплатил компенсации. Процедуры ремонта переписали заново. Теперь любую критическую деталь проверяют рентгеном, контролируют несколько инженеров.

В Японии реформировали спасательную службу - теперь вертолеты взлетают через минуты, а не часы. JAL потеряла треть пассажиров на внутренних маршрутах. Президент компании подал в отставку. Два сотрудника совершили харакири - не вынесли позора.

Урок за 520 жизней

Знаете, что поражает больше всего? Самолет не упал сразу. 32 минуты экипаж из последних сил держал его в воздухе. Без всякой надежды на спасение. Просто потому что - такая у них работа.

JAL123 показал: в авиации не бывает ерунды. Одна неправильная заклепка убила 520 человек. Но он же доказал - человеческое мужество способно растянуть невозможное. Дать время для последних слов, прощального письма, молитвы.

Сегодня современные лайнеры напичканы датчиками и дублирующими системами. Такая катастрофа теоретически невозможна. Но вопрос остается: а что, если завтра инженер где-нибудь снова подумает - "и так сойдет"?