Испытание самолёта прошло успешно, Чкалов умудрился даже напугать Серго Орджоникидзе, который изъявил желание полетать, после чего летчик провел 10 суток на гауптвахте. Другие аспекты работы Чкалова на этом месте, создатели фильма не удосужились осветить, иначе всякая чушь не влезла бы, так что работу летчика институте ВВС РККА мы рассмотрим с вами более подробно.

10 ноября 1930 года Валерий Павлович Чкалов был зачислен в штат Научно-испытательного института ВВС. Здесь поступавшие с заводов образцы новой техники проходили всесторонние испытания, после чего Государственная комиссия давала заключение: запускать самолет в серию или отклонить как неперспективную. Это была интересная, достойная чкаловского характера работа, он с головой ушел в совершенно новое для него дело.

В Москве Чкалов встретился со своим однокашником по Егорьевской и Серпуховской авиашколе, редким мастером высшего пилотажа — летчиком-испытателем Александром Фроловичем Анисимовым. Анисимов был командиром звена в 3-й киевской истребительной эскадрилье, где проявил себя как один из лучших летчиков советской авиации и непревзойденный мастер воздушного боя.

Эта встреча двух талантливых летчиков-истребителей, которые по смелости, находчивости и мастерству полета не уступали друг другу, вскоре перешла в дружбу, преданность и взаимное уважение.

Командиром летного соединения НИИ ВВС в то время был Александр Александрович Туржанский - выпускник сепруховского "Стрельбома" 1923 года. В своих воспоминаниях он так рассказывал о этих друзьях:

"Однажды Анисимов и Чкалов — одновременно получили приказ испытать по самолету... У каждого из них была своя зона для выполнения задания. Вместе они завершили полет, и оба планировали к аэродрому на посадку. Внезапно самолет Чкалова резко изменил режим планирования, круто с полным газом дал «горку» и оттуда спикировал на Анисимова... Начался воздушный "бой" на высоте 200 метров.

Самолеты свечой поднимались в небо, оттуда низвергались вниз, и казалось, что они вот-вот врежутся в аэродром, но буквально у земли они снова крутыми виражами "ввинчивались" в небо и там продолжали сумасшедшую карусель...

"Бой" продолжался шесть-семь минут, после чего истребители пристроились друг к другу, парой сделали отличную посадку. Увидев меня на старте, летчики четко доложили, что задание выполнено. На их лицах я видел выражение виновности. Мне предстояло решить, как реагировать на это грубое нарушение летной дисциплины. Арестовать обоих суток на десять? Но у них и так их хватает, и вряд ли это явится воспитательной мерой. Решаю выбивать клин клином.

— Я наблюдал ваш "бой", — спокойно говорю обоим. — Слабо! Нет настоящей лихости, напористости, мало инициативы. После заправки горючим повторить «бой», но проведите его образцово, как бы на войне. Высотой не ограничиваю, обязательное требование — быть осторожнее, не мешать другим самолетам, а в остальном полная инициатива! Выполняйте.

— Есть! — ответили оба и переглянулись друг с другом: на их лицах было написано недоумение. Посовещавшись между собой, пошли к машинам.

Их самолеты разошлись в разные стороны и встретились над центром аэродрома на высоте 1000 метров. Начался "бой". В нем было много искусства, красоты, бесстрашия, но не было той бесшабашной лихости, как в первом полете. Оба старались держаться назначенной зоны...

Я похвалил обоих и сказал, если кому из них захочется совершить полет, выходящий за рамки наставления, то пусть они скажут мне заранее. Я не буду препятствовать и разрешу им не придерживаться уставной высоты, если это нужно для испытаний. Опыт удался...»

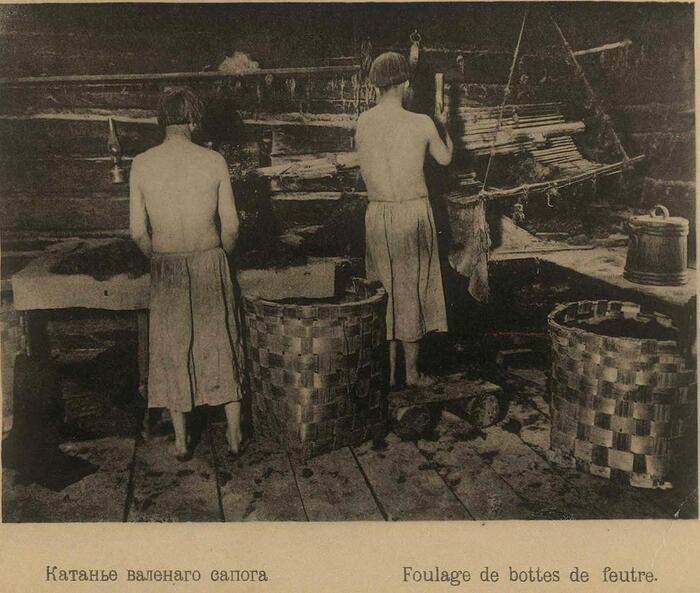

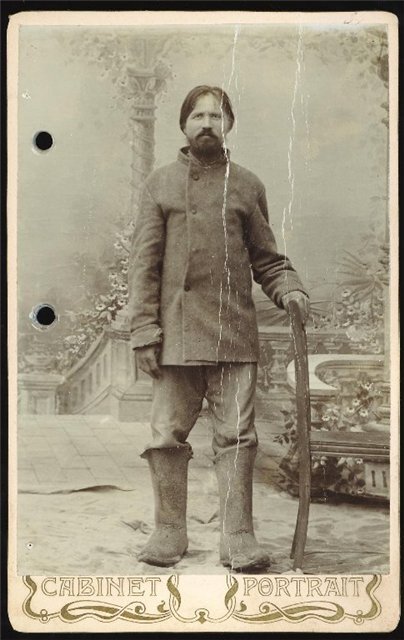

Начав с обычных аэродромных полетов, Чкалов скоро перешел к выполнению специальных заданий. Много летал и на тяжелых воздушных кораблях. В полетах был по прежнему неутомим. За первый же год работы в институте он провел в воздухе около 300 часов и освоил методику летных испытаний более тринадцати типов самолетов находившихся в НИИ ВВС: "У-2", "Р-5" конструкции Н. Н. Поликарпова, "ББ-1", "Р-3", "Р-6", "И-4", "ТБ-1", "ТБ-3" конструкции А. Н. Туполева, "ТШ-1" и "ТШ-2" — Центрального конструкторского бюро, И-5 конструкции Д. П. Григоровича и Н. Н. Поликарпова, итальянский самолет "ЧР", немецкий истребитель «Хейнкель» ("И-6") — это неполный перечень машин, которые новичку пришлось опробовать в 1931 году в воздухе, выполняя полетные задания на испытания самолетов, моторов, вооружения и приборов.

Летом 1931 г. Чкалов участвовал в испытаниях новых авиабомб в Крыму. Однажды во время испытательного полета с бомбами на бомбардировщике "ТБ-1", который пилотировал Чкалов, вышел из строя левый двигатель - лопнул шатун. На одном моторе, перегруженный бомбами и горючим самолет шел на предельно малой скорости с небольшим снижением. Инженер по вооружению, открыл створки бомболюков и хотел сбросить бомбы, как это полагалось по инструкции. В это время самолет пролетал над дачными участками. Чкалов вынул револьвер и, угрожая им оружейнику, заставил его закрыть люки и лечь в проходе между креслами пилотов. Вскоре закипела вода во втором двигателе. Пришлось выключить и его. На высоте сто метров, уже пролетая над береговой чертой, Чкалов круто повернул самолет, едва не зацепив землю крылом, убрал крен и мягко посадил бомбардировщик на краю обрыва.

3 декабря 1931 года В.П. Чкалов участвовал в первом испытательном полете "воздушной этажерки". На крыльях бомбардировщика "ТБ-1" были установлены два истребителя "И-4".. Носитель пилотировали А.И. Залевский и B.C. Вахмистров, в кабине левого "И-4" сидел В.П. Чкалов, правого — А.Ф. Анисимов. На высоте 1000 м. истребители отцепились от бомбардировщика, при этом правый ударился колесом в крыло "ТБ-1", пробил обшивку и смял опору. Но приземлились все три самолета нормально. Но в одном из следующих полетов пилот, отвечающий за отцепление истребителей, допустил опасную ошибку - отпустил передние зацепы, удерживающие оси колес самолета Чкалова, раньше, чем замок хвостовой части. "И-4" катастрофически быстро начал поднимать нос. Еще мгновение и он, опрокинувшись на спину, погубил бы всю "этажерку". Однако Чкалов не растерялся и мягким, но очень быстрым движением ручки управления, прижал колеса к крылу. Потом освободил хвост и, ловко оторвав "И-4" от бомбардировщика, ушел вверх.

Видите как много чего было интересного? Однако ничего этого в сериале нету, за то есть тупые любовные линии, пьянки, скандалы, истерики, драки и всего такое прочее. Ладно, переходим к четвертой серии сериала.

После встречи с товарищем Алкснисом Чкалов выходит на улицу, где его поджидает Анисимов, который оказывается в курсе, какая на него из деревни пришла бумага. Анисимов хотел его предупредить, но Чкалов так торопился на встречу с товарищем Алкснисом, что не стал товарища слушать.

Анисимов предлагает план, быстренько смотаться в деревню, и набить нехорошим мужикам морды, из -за которых его семья лишилась дома. Чкалов говорит другу, что смотаться в деревню не получится, ибо завтра у него дисциплинарная комиссия.

Анисимов ему говорит, что он тут скоростной самолет разведчик испытывает, так что они быстренько в деревню смотаются, а к утру вернуться. Чкалову такая идея понравилась, так что он с Анисимовым рванул на аэродром.

И вот Чкалов находится в родительском доме, где царит полный бардак. Тут в дом заходят злобные мужики из сельсовета, которым Чкалов рвется набить морды, но Анисимов его останавливает и говорит, что эти нехорошие люди этого только и ждут. Один мужик стоит и нагло ухмыляется, типа а пускай бьет.

Анисимов снимает куртку и говорит ему, что бить его будет он, участник Гражданкой войны, флагман передового советского авиаотряда, заслуженный летчик испытатель, кавалер ордена Красного знамени, который он получил лично из рук товарища Сталина.

Закончив перечислять свои многочисленные заслуги, Анисимов берет наглого мужика за шкирку, припечатывает его к стенке, и спрашивает у него: "Ну что, может начнем?". Мужик перетрусил и сказал что не надо, тогда Анисимов велел ему сесть на пол, и написать бумагу под его диктовку.

Мужик послушно сел на пол, и начал писать то, что Анисимов ему диктовал, что он такая гнида, подло оговорил семью летчика испытателя Валерия Чкалова, ну а сделал он это из личной мести. Когда мужик закончил писать, Анисимов велел ему расписаться, а так же указать число и дату.

Забрав бумагу, Анисимов передает её Чкалову, после чего ставит мужика на колени и угрожает ему, что если он еще раз поднимет свой хвост на семью его друга, то он приедет сюда и лично застрелит его из маузера, который ему подарил Серго Орджоникидзе. После этого, Чкалов и Анисимов, пинками выгоняют мужиков из дома.

Затем летчики идут на кладбище, где похоронен отец Чкалова. Там Анисимов, говорит своему другу, что ему очень обидно на то, что он так нехорошо мог подумать на него, что он будет плести козни их бывшему командиру Громову.

Анисимов говорит ему, что он хотел довести до ума самолет, и показать его товарищу Сталину, ну и вот все уладилось тихо и без драки.

Чкалов просит у Анисимова прощение, после чего лучшие друзья садятся пить самогон. Анисимов признается, что нет у него маузера от Орджоникидзе, а так же ордена Красного знамени, он сказал так для острастки, чтобы посильнее напугать мужиков. Выпив по стаканчику, летчики уходят.

На следующий день, Чкалов приходит на прием к товарищу Алкснису и приносит ему ту самую бумагу. Товарищ Алкснис Чкалову сообщает, что согласно приказу Ворошилова, он уволен из испытательного института, а так же из рядов Красной Армии. Но зато, Алкснис ему сообщает, что Чкалов поступает в полное распоряжение товарища Поликарпова.

Поликарпов как раз на улице ожидает Чкалова. Когда Чкалов выходит из штаба, Поликарпов говорит летчику, что вон товарищ Сталин подарил ему машину, а он водить не умеет. Чкалов, тут же садится за руль, и заявляет, что сейчас он их прокатит с ветерком, правда он за рулем первый раз.

Поликарпов и чекист его отговаривают , ну не дай бог он эту машину разобьет, а это подарок товарища Сталина. Чкалов с неохотой вылез из машины, за руль сел чекист. Тут оказывается, что из РККА Чкалова уволили из-за Поликарпова, который добился, чтобы его назначили летчиком-испытателем в его КБ, которое напрямую связано с товарищем Орджоникидзе.

Так же Поликарпов Чкалову сообщил, что специально для него он создал новый истребитель, у него в машине даже есть чертёж. Чкалову захотелось взглянуть на чертеж новой машины, но тут образовалась небольшая проблема, чекист нарезающий круги по площади, не знает как остановить машину. После того, как чекисту удалось таки справится с машиной, Поликарпов показал Чкалову чертеж.

Едет значит Чкалов в кузове грузовика к новому месту работы, тут внезапно из сена выпрыгивает Гроховский, на которого летчик наставляет пистолет. Чуть не пристрелив этого идиота, Чкалов выругался, отвернулся и завалился спать.

Ну а Гроховский попытался оправдаться, почему он не сообщил ему о смерти отца, по его словам , все ради дела, вон они в Киеве десантный планер сделали, которого ни у кого больше нет, а теперь они истребители делают, каких ну у кого не будет. Ну а Чкалов не хочет Гроховского даже слушать, он на него обижен.

Гроховский же жалуется, что его из Москвы выперли, штат КБ урезали вместе с финансированием, но они все равно работают, вон танкетки с пушками научились сбрасывать, в чем ему помог Анисимов, иначе вообще КБ закрыли. Ну а все это Гроховский делает бескорыстно, ради страны и народа.

Закончив жаловаться, Гроховский сказал, что есть там у него самолет в разработке, нужно испытание провести, но для этого нужен летчик уровня Чкалова. Тут оказывается, что Гроховский, понимая что Чкалова уговорить не получится, его взял и похитил.

Водила, завез Чкалова на базу Гроховского и смылся. Чкалов, который недавно не умел обращаться с машиной, хочет уехать самостоятельно, но тут Гроховский начинает плакаться, что он такой несчастный, все его бросили, предали, оболгали . Гроховский скорчил жалостливую рожу, разжалобил Чкалова, который согласился посмотреть на новый радиопередатчик и показать его Поликарпову.

Поликарпов посмотрел на новый передатчик, оценил его и заявил, что если бы у Гроховского было побольше образования из него получился второй Туполев. После этого Поликарпов сказал летчику, что товарищ Полищук требует произвести испытания нового самолета через неделю.

Поликарпов просил отложить испытания на неделю, но Полищук отказался, хотя машина еще не готова до конца, и на окончательную подготовку надо месяц или два. И вот настал день испытаний, Поликарпов просит Чкалова, обойтись без его обычных трюков.

И вот Чкалов взлетел, с земли за его полетом следит комиссия во главе с Полищуком, которому Поликарпов объясняет что в программу полетов входит так же и проверка системы убирающегося шасси. А вот с этими шасси у Чкалова возникли проблемы, одно шасси не захотело выдвигаться на исходное положение.

Пришлось Чкалову заходить на посадку с одним шасси, увидев все это, Полищук срочно вызвал пожарных и скорую помощь. Чкалову удалось посадить самолет, за это Полищук отправил его на тридцать суток, в Крым, и велел выдать ему денежную премию.

О подвиге Чкалова, как он рискуя жизнью спасал новую машину, было напечатано в газетах, он стал известным, его стали узнавать на улицах. Вот и сейчас, люди читавшие статью в газете, его узнали и кинулись к нему обниматься. Первым на шею Чкалова бросился Чугун.

Старого приятеля, который раньше его постоянно критиковал, Чкалов пригласил к себе домой. Под водочку, и недовольные вздохи Ольги, Чугун восторгается Чкаловым, что он подает пример всей стране, и мировому пролетариату.

Тут оказывается, что Чугун ушел из авиации, вспомнив слова Фесенко, что если не можешь летать как Чкалов и Анисимов, то в авиации нечего делать. Чкалов предлагает за Фесенко выпить, но Чугун за него пить отказывается, потому что бывший командир отряда оказался вредителем.

В общем Фесенко посадили, отправили на Беломорканал, откуда он потом освободился, а через полгода снова сел. Чкалов в одиночку выпивает за Фесенко и наливает себе еще рюмку, Ольга недовольно бурчит, ведь уже подходит к концу вторая бутылка Чугун предлагает же выпить за бедующее, собутыльники чокаются, и выпивают еще по одной, Ольга недовольно бурчит, что пить он пьет, а не закусывает.

На следующий день Чкалов с Анисимовым идут в пивную. Под пивко Анисимов рассказывает Чкалову, что он был в курсе о том что Фесенко посадили, его тогда удалось вытащить благодаря ходатайству Туполева, вот о повторной посадке бывшего командира он и не знал.

Ну а дальше Анисимов рассказывает, что ему должны были орден дать, а не дали, а все из-за техника который с ним работал и самолеты перед вылетом проверял, ну так вот посадили его. Продолжая рассказывать, как лишился ордена, Анисимов достает из кармана бутылку с водочкой, которую он добавляет в пиво.

Через какое то время, Чугун агитирует летчиков, поднять самолеты в воздух и лететь на помощь Челюскинцам. Чкалов интригуется у одного из летчиков, который собрался лететь в Америку, а почему он на помощь Челюскинцам не летит, ведь у него есть опыт в полярных перелётах .

Сигизмунд Леваневский ему говорит, что он полетит спасать челюскинцев из Америки, на американских же самолетах, потому что оттуда ближе, да и техника у них лучше чем наша. Чкалов просит Лавневского, взять его с собой, хотя бы вторым пилотом, тот говорит что у него есть экипаж постоянный, так что как ни будь в следующий раз..

Ну а дальше Чугун жалуется, что конструкторы запретили поднимать в воздух экспериментальные бомбардировочные самолеты, и лететь на помощь Челюскинцам. Чкалов спрашивает у Чугуна, а что же он призывал летчиков лететь на помощь Челюскинцам, то говорит что ничего, они будут бороться.

Тут раздается взрыв, и по всему аэродрому разлетелась новость, что Сашка Анисимов разбился. Чкалов идет к механику, который готовил самолет друга к вылету, то слезливо заверяет, что он все проверил и ни в чем не виноват.

Как оказалось, Анисимов живой но не совсем здоровый. Поликарпов под коньячок ему объясняет, что авария с самолетом произошла потому, что кто-то забыл сверло в крыле самолета, из -за чего рули заклинило. Анисимов от этого в шоке, и он говорит: " То то я смотрю при взлёте штурвал рывком идет, а они свело забыли."

Дальше Анисимов возмущается, что свело было забыто, потому что по три раза на день проводятся разные митинги, из-за чего работать некогда. Анисимов сокрушается, что при прежнем его механике, которого посадили, такого бы не было, потому что он работал на совесть.

Возмущался Анисимов так громко, что Поликарпов посоветовал ему говорит потише, ибо у стен могут быть уши. Затем Поликарпов сообщил Чкалову, что Леваневский, к которому летчик просился в экипаж, не долетел из-за обледенения.

Спустя какое-то время, очередная пьянка, большая компания, среди которых Чкалов с женой, сидят за столом и что то отмечают. Чкалов хотел сказать тост, смотрит, а Анисимова нету, как сказала ему Марго, он уже нализался и лежит на кровати готовый.

И это как то неудобно вышло, потому что вся эта компания находится у Анисимова в гостях. Чкалов хотел привести лучшего друга в чувство, но Ольга сказала ему, чтобы он оставил его в покое, пускай он типа проспится. Но так как Анисимова разбудили, ему захотелось выпить.

В это время произносили тост, человек упомянул Ворошилова, его прервал Анисимов словами, а хрен с эти наркомом. Гостей такие слова возмутили, они дружно накинулись на пьяного Анисимова, это же такой скандал, наркома взяли и послали. Чкалову и Ольге, с большим трудом удалось погасить скандал.

На следующе утро Чкалов прибывает к товарищу Алкснису, у которого в это время находятся французские кинематографисты. Иностранные гости собираются снять фильм, о советских летчиках истребителях, так же их интересуют и изобретения Гроховского.

Товарищ Алкснис представляет иностранцам Чкалова, как лучшего летчика испытателя, но съемочную группу интересует Анисимов, как самый лучший советский летчик. Алкснис говорит иностранцам, что Анисимов сейчас летать не может, потому что болеет, иностранец говорит что они будут ждать пока он не выздоровеет и уходят.

После этого, Алкснис накидывается с воплями на Чкалова, дело в том что Анисимов куда-то пропал. Чкалов говорит товарищу Алкснису, что он Анисимова целый месяц не видел, и он не знает где он находится. Алексис орет, что они тут распустились и командование в грош не ставят.

Успокоившись, Алкснис извиняется за свою вспышку ярости, и просит Чкалова найти Анисимова, чтобы он полетал перед этими французами. На выходе из штаба, Гроховский говорит Чкалову, что он на его месте не спешил искать Анисимова, после чего и предлагает ему пойти куда ни будь и выпить. Но Чкалов послал Гроховского куда подальше.

В поисках Анисимова, Чкалов пришел к нему домой, где Марго собирала в чемодан свои вещи. Летчик поинтересовался у Марго, где находится Анисимов, она ему заявила, что если он с ней станцует, тогда она скажет. Танец потихоньку переходил в эротическую сцену, которая правда быстро закончилась, потому что он её оттолкнул.

У Марго случилось истерика, она разбила зеркало. Потом выпив вина, она взяла в руку осколок, подошла к Чкалову, и предложила поехать вместе с ней в Париж. Когда летчик отказался, Марго пыталась пырнуть его осколком стекла, но у неё ничего не вышло. После этого у Марго случилась новая истерика.

Когда женщина немного успокоилась, Чкалов у неё вновь спросил, где находится Анисимов. ну она ему и ответила что в Метрополе есть один писатель алкоголик, который может знать, где он находится. Серия заканчивается на том, как Марго просит Чкалова, передать Анисимову ключи, когда он его найдет.