Японские сёгуны. Откуда появились? Чем прославились?

В средневековой Японии сёгуны выступали в качестве военных диктаторов, управлявших страной посредством феодальной системы, в которой военная служба и преданность вассала обменивались на защиту лорда. Институт сёгуната был учрежден первым сёгуном Минамото-но Ёритомо в 1192 году н.э. и просуществовал семь веков до реставрации Мэйдзи в 1868 году н.э. Пост сёгуна занимали представители определенных семей, которые стали фамилиями двух из трех последовательных правительств сёгуната (бакуфу): сёгуната Асикага (1338-1573 гг. н.э.) и сёгуната Токугава (1603-1868 гг. н.э.).

Первый сёгунат получил название Камакура (1192-1333 гг. н.э.), по наименованию своей столицы. Другие сёгунаты также могли именоваться по их столицам: Муромати (сёгунат Асикага) - в районе Хэйан-ке/Киото, и Эдо (сёгунат Токугава) - первоначальное название современного Токио.

В период с 1203 по 1333 годы н.э. регенты, называемые кампаку, управляли от имени сёгунов, которые были еще несовершеннолетними или выступали просто как марионетки. Завершающим элементом в этой сложной политической системе был японский император, в значительной степени лишенный власти и ограниченный церемониальными обязанностями в средневековый период, но всё же обладавший способностью придавать легитимности сёгунам, официально наделяя их желанным титулом.

Первый сёгун: Минамото-но Ёритомо

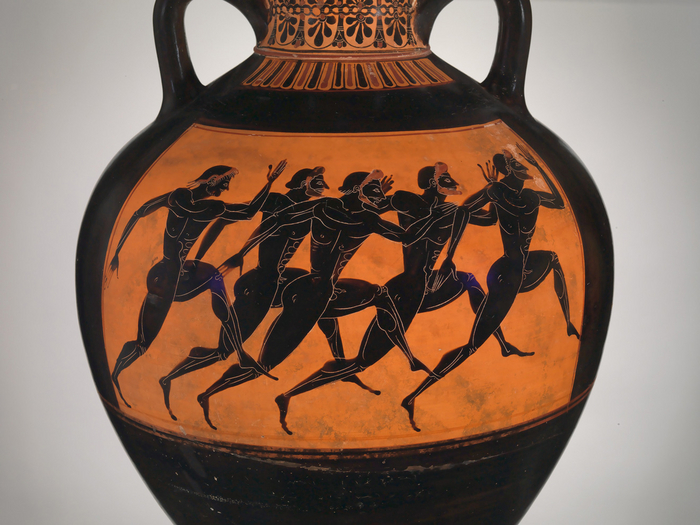

В период войны Гэнпэй (1180-1185 гг. н.э.) клан Минамото одержал победу над кланом Тайра, при этом главой первого стал Минамото-но Еритомо, который стал самым могущественным военачальником в Японии. Еритомо взял на себя должность первого сегуна, фактически став военным диктатором Японии, занимая эту должность с 1192 по 1199 годы н.э. Именно так он стал первым сегуном сегуната Камакура.

Понятие сегуна впервые предложило альтернативу системе правления японского императорского двора. Термин "сегун" или "военный защитник" использовался ранее (сегун сэй тай), но в качестве временного титула для военачальников во время кампании против айну (эдзо / эмиси) на спорной территории на севере Японии в 8 веке н.э. В это время титул сегуна означал "генералиссимуса, покоряющего варваров". Еритомо, на самом деле, возродил этот титул, как его двоюродный брат Минамото Есинака (1154-1184 гг. н.э.), который командовал силами клана в Хэйан-ке в 1183 году н.э., хотя и не получил его непосредственно от императора.

Еритомо сумел удержать титул сегуна в новом более широком контексте благодаря соглашению с молодым императором Го-Тобой (р. 1183-1198 гг. н.э.), который наделил его этим титулом в обмен на военную защиту. Теоретически император был выше сегуна, но на практике это было наоборот, поскольку контроль над армией означал контроль над государством. Императоры выполняли скорее церемониальные функции, но сегуны всё же стремились к их одобрению, чтобы придать своему правлению легитимность. Факт того, что именно император присвоил сегуну этот титул, давал ему статус "защитника нации", что было очень полезным, так как он имел право использовать любые средства для достижения своих целей.

Еритомо был сменен на посту сегуна его старшим сыном Минамото-но Йори (1202-1203 гг. н.э.), однако лишь после внутренней борьбы за власть. После смерти Еритомо его жена Ходзе Масако (1157-1225 гг. н.э.) и ее отец Ходзе Токимаса установили сегуна-регента (сиккэн) и продвигали интересы своего клана. В этой схеме регент-сегун обладал реальной властью, а сегуны являлись марионетками, выбираемыми Ходзе. Это также позволяло регенту обойти требование, что сегун должен быть из воинского класса, и занять властное положение.

Отсутствие четкого описания роли сегуна и юридического определения привело к тому, что регенты с 1203 по 1333 гг. н.э. манипулировали этой ролью в соответствии со своими интересами. Сёгунат Асикага в 1338 году н.э. вернул власть сегунам, но даже тогда существовал государственный аппарат, который распределял власть между видными представителями военного класса Японии.

Правительство Сегуната

Сегунат, известный также как бакуфу, что переводится как "палаточное правление", был учрежден на основе феодальных отношений между сеньором и вассалом. Главным лицом в этой иерархии был сегун или сегун-регент, который распределял земельные владения среди верных последователей в обмен на их военную службу как в составе их личных армий, так и в составе частных армий самураев.

Помимо сегуна, в правительстве сегуната были различные министры, чиновники и учреждения, которые с течением времени становились все более сложными. Важной должностью был заместитель сегуна (канрей), созданный в 1333 году н.э., который служил связующим звеном между сегуном и региональными военными губернаторами и их заместителями.

В 1180 году н.э. был учрежден Самурайский докор (Совет слуг), ответственный за надзор за воинами-вассалами (гокенинами) и применением дисциплинарных мер за нарушения. Позже он также начал контролировать правительственных агентов в провинциях, собственность сегуната и безопасность Хэйан-ке. Контроль за императорским двором в Киото осуществлялся шуго (военным губернатором) и с 1221 года н.э. его полномочия передали заместителю в Рокухара.

В 1184 году н.э. было учреждено Кумондзе (Управление государственных документов), затем в 1191 году н.э. оно было переименовано в Мандокоро (Административный совет), ставшее главным исполнительным органом правительства. В этот же год было также создано Мончудзе (Комиссия по расследованию), занимающееся всеми юридическими вопросами.

В 1225 году н.э. была учреждена должность вице-регента сегуна (реншо), а также Государственный совет (Хедзесю), состоящий из высших чиновников, воинов и ученых. Юридический кодекс Дзеи был принят в 1232 году н.э., а в 1249 году н.э. был сформирован Высший суд, занимающийся спорами, связанными с землей и налогами.

Для распространения власти сегуната на всей территории были созданы два важных местных отделения: шуго и дзито. Шуго был военным губернатором провинции с полицейскими обязанностями, а дзито отвечал за сбор налогов с частных владений. Обе должности со временем стали наследственными, и многие из дайме (могущественных феодалов) имели предков, занимавших эти должности.

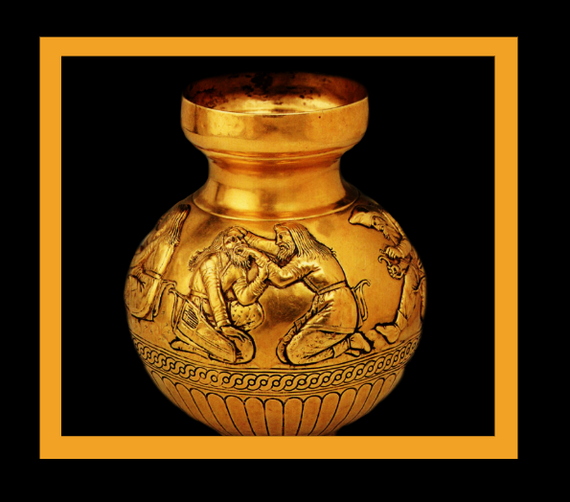

Покровители искусств

В средневековом периоде императорский двор располагался в Хэйан-ке, тогда как местоположение правительства сегуна изменялось в зависимости от выбора города. Сёгунат с главным городом в Камакуре просуществовал с 1192 по 1333 год н.э., в то время как сёгунат Асикага имел свою базу в районе Муромати в Хэйан-ке, а сёгунат Токугава - в Эдо. Эти перемещения оказали как культурное, так и политическое влияние, так как сегуны стремились к преобразованию своих новых столиц в культурные центры. В результате были созданы великолепные дворцы, храмы и новые художественные школы. Многие сегуны, особенно после ухода с государственных постов, стали меценатами, привлекая художников и скульпторов, финансируя представления театра Но и поощряя аристократическую моду на японскую чайную церемонию.

Сегун Асикага Есимицу (р. 1368-1394 / 5 н.э.) воздвиг знаменитый Кинкаку-дзи или "Храм Золотого павильона" в 1397 году н.э. Изначально это был его скромный дом для престарелых, который затем был преобразован в буддийский храм дзен. Еще одно выдающееся здание в Киото, построенное в той же манере, - Гинкаку-дзи или "Храм Серебряного павильона", созданный Асикагой Ёсимасой (1449-1474 гг. н.э.) и завершенный в 1483 году н.э. Еще одним архитектурным шедевром средневековой Японии является замок Нидзе в Киото, возведенный сегуном Токугавой Иэясу в 1603 году н.э. Сегуны также активно финансировали восстановление многих храмов, особенно после многочисленных пожаров, унесших жизни многих людей. Токугава Иэмицу (р. 1623-1651 н.э.), например, полностью восстановил знаменитый буддийский храм Киото Киемидзу-дэра в 1633 году н.э., добавив новую пагоду для усиления его впечатляющего облика.

Вызовы и упадок

Время от времени власть сегунов ставили под сомнение, например, попытка государственного переворота императора Го-Тоба в 1221 году н.э., известная как беспорядки в Дзокю, закончилась изгнанием императора. Другим испытанием для империи стала реставрация императора Го-Дайго в Кенму (1333-1336 гг. н.э.), которая лишь заменила один сегунат другим. Существовали и угрозы извне. Хан Монгольской империи Хубилай решил вторгнуться в Японию в 1274 и 1281 годах н.э., но оба раза японское сопротивление и природные катаклизмы в виде тайфунов помогли стране избежать захвата.

Следующим серьезным испытанием для власти сегуната стала междоусобица. Война годов Онин, происходившая с 1467 по 1477 годы н.э., была гражданским конфликтом между военачальниками, принесшими много смертей и разрушений, особенно в Хэйан-ке. Затем последовал период Сэнгоку, или период Воюющих Царств (1467 по 1568 годы н.э.), характеризующийся столетней борьбой за власть. Этот хаос завершился с приходом к власти военачальника Оды Нобунаги. Он постепенно расширял свое влияние с базы в замке Нагоя. В 1568 году н.э. он захватил Хэйан-ке и вынудил последнего сегуна Асикагу Есиаки покинуть свой пост в 1573 году н.э.

Захват власти Нобунагой начал период Адзути-Момояма, длившийся с 1568 по 1600 год н.э. Его преемники, военачальники Тоетоми Хидэеси и Токугава Иэясу, также играли значительную роль в японской политике, оттеснив сегунов на задний план. Эта троица считается великими объединителями Японии, которые окончательно сформировали единое государство.. Сёгунат Токугава, установленный в Эдо, правил с 1603 по январь 1868 года н.э. Затем Реставрация Мэйдзи прекратила существование сегуната, возвращая всю власть императорам после многих лет неэффективного управления и неспособности противостоять угрозе со стороны иностранных держав, таких как Великобритания и Соединенные Штаты.

Больше интересных фактов об истории на нашем Дзене!