История нашего мира в художественной литературе 2. Часть 13. «Вуали Фредегонды» и «Слёзы Брунгильды»

Всем привет!

Вот мы и начинаем потихоньку подползать к VII веку н.э. И, разумеется, я не могла обойти вниманием одну из самых ярких страниц в истории франков, да и вообще раннего европейского средневековья – междуусобную войну между королями Хильпериком и Сигебертом, спровоцированную, по сути, их жёнами – королевами Фредегондой и Брунгильдой. И вот сейчас расскажу, как они все докатились до жизни такой. Но для начала нужно будет поведать предысторию. Напоминаю, что читать историческую вводную не обязательно (тем более сегодня она большая), но может быть и полезно, и занимательно.

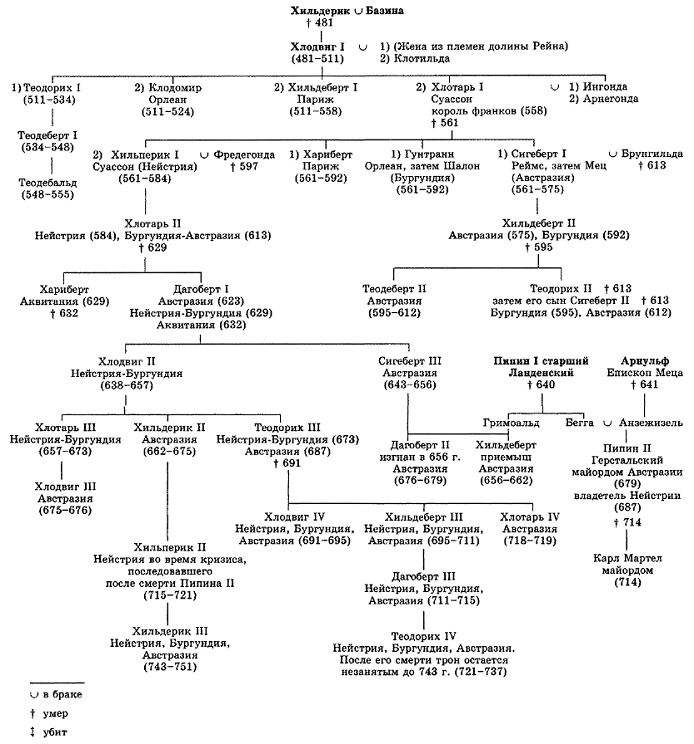

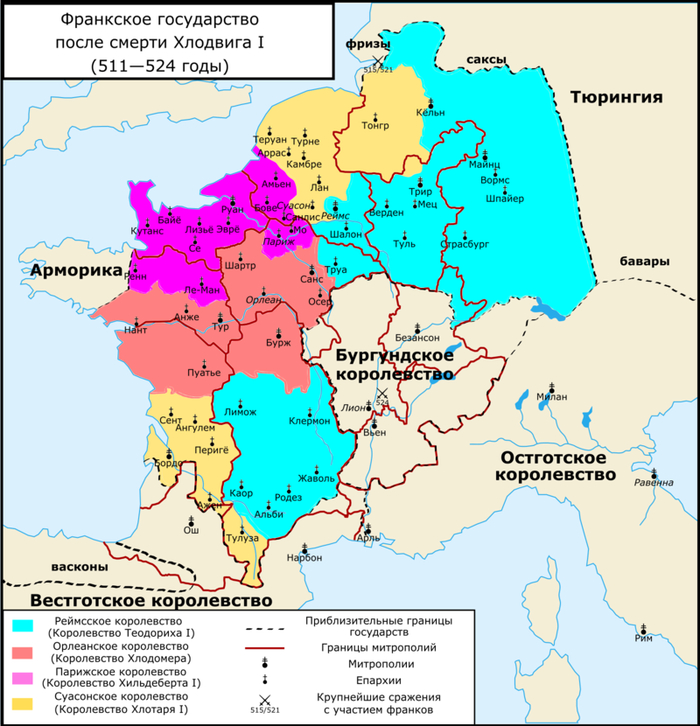

Полноценный рассказ об истории франков и династии Меровингов я начала с поста о Хильдерике I, сыне легендарного Меровея, его сыне Хлодвиге I и многочисленных внуках (тут: История нашего мира в художественной литературе 2. Часть 2. «Меровинги. Король Австразии»). Внуки эти, между которыми Хлодвиг разделил своё королевство, поначалу жили в мире между собой и месили соседей – саксов, тюрингов и, конечно, бургундов. К слову, я обещала дорассказать историю короля Сигизмунда (516-524), сына Гундобада, и сейчас это и сделаю.

Сигизмунд поначалу тоже был приверженцем арианства, а потом стал последователем никейства и пытался склонить к тому же и прочих бургундов. Помимо этого, он печально прославился своими делами семейными. Первым браком он был женат на дочери Теодориха Великого, короля остготов, Тиудигото, и имел от неё сына, Сигириха, и дочь, Суавеготу. Суавеготу он выдал замуж за овдовевшего короля Австразии и старшего сына Хлодвига – Теодориха I (511-533/534).

А вот с сыном всё вышло куда печальнее. Сигирих невзлюбил свою мачеху и наездами на неё очень бесил отца. После очередного такого случая Сигизмунд психанул и приказал сына удавить. Потом он, конечно, раскаивался, даже в монастыре замолить свой грех пытался, но было уже поздно. И не только потому что он лишился взрослого наследника, но и потому что это стало формальным поводом для вторжения в Бургундское королевство франков в 523-м году, ведь сыновья Хлодвига и Клотильды приходились убиенному Сигириху троюродными братьями.

В итоге Сигизмунд, несмотря на поддержку своего брата, Годомара II (524-534), был взят в плен и казнён вместе со второй женой и сыновьями от неё. Однако война на этом не закончилось, т.к. Годомар успел сбежать и продолжил оказывать сопротивление. Умерили свой пыл и отступили франки только после поражения в битве при Везеронсе летом 524-го. Отчасти это, похоже, было связано с тем, что им тогда резко нашлось чем заняться и на родной земле – ведь в той битве пал второй сын Хлодвига от Клотильды – Хлодомер (511-524), которому достались земли со столицей в Орлеане. И из наследников у него, помимо братьев, были три малолетних сына…

Смекаете, к чему я веду, да? В общем, в 531-м добрые дядюшки мальцов, Хильдеберт I и Хлотарь I, решили, что им эти земли нужнее, обманом забрали племянников к себе и отправили своей матушке, монахине и будущей католической святой, послание с вопросом – как, мол, поступим с твоими внучками, мама, обрежем им волосы и сделаем благочестивыми монахами или оставим принцами с длинными волосами, но сделаем их мёртвыми? И, удивительное дело, будущая святая Клотильда…оказалась больше франкской королевой, чем бургундской христианкой. Уцелел после её ответа только младший сын Хлодомера и Гунтеки по имени Хлодоальд, которого преданные люди увезли и таки постригли в монахи. Впоследствии его канонизировали под именем святого Клода, однозначно его братьям, Теодебальду и Гунтару, повезло куда меньше – ни жизни, ни канонизации.

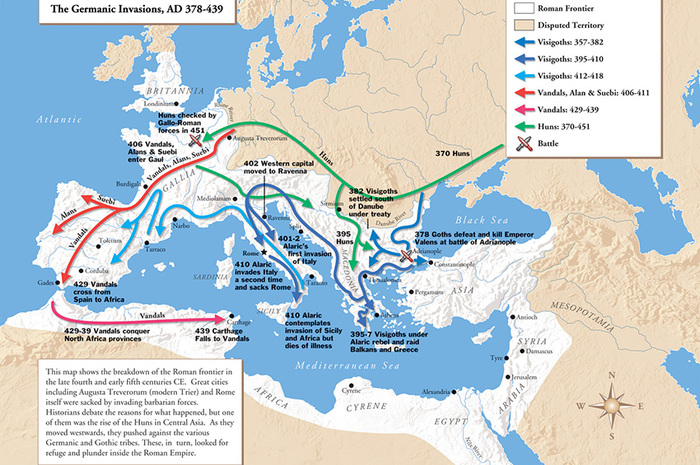

В общем, после этого франкские земли были поделены всего на три части. Да и то продлилось это относительно недолго. В 532-м году Хильдеберт, Хлотарь и их племянник, Теодеберт, сын Теодориха I от первой жены, Эстер, вновь вторглись в земли бургундов и на этот раз захватили их, а король Годомар II был убит и, похоже, не уцелел никто из его наследников. Бургундские земли утратили статус королевства и поделены были между тремя франкскими королями в 534-м году.

В том же году скончался и Теодорих I, который в наследство своему единственному сыну оставил нехилые территории. Расширились они отчасти и благодаря тому, что в свои тёрки за власть его вовлекли короли Тюрингии. Просто так напасть на тюрингов франки вряд ли б решились, потому что те состояли в союзе с остготами – их король Герменефред, сын рогоносца Бизина, был женат на племяннице Теодориха Великого – Амалаберге, дочери его сестры Амалафриды (я упоминала об этом тут: История нашего мира в художественной литературе 2. Часть 4. «Борьба за Рим»).

Но Герменефред просчитался по полной, ибо сам же позвал Теодориха помочь ему одолеть братьев, Бертахара и Бадериха, а когда это удалось сделать, опрокинул франкского короля с наградой. Повода лучше не придумать. Так что вскоре Теодорих опять позвал своего брата, Хлотаря, на помощь и вместе они разнесли к чертям собачьим королевство тюрингов. Герменефред и два его младших сына (старший, Амалафрид, служил Византии и умер в 552-м) погибли, жена бежала в Остготское королевство, а земли присоединены были к владениям франков. Кстати, Роделинда, предположительно Амалаберги с Герменефредом дочь, стала женой короля лангобардов Аудоина и матерью Альбоина (о нём подробно было тут: История нашего мира в художественной литературе 2. Часть 10. «Розамунда, королева ломбардов»).

Так что в 534-м году Теодеберт I (534-547/548) стал обладателем обширных владений на северо-востоке, но пользовался ими не так уж долго. Во время очередной войны с вестготами он при весьма занятных обстоятельствах повстречал свою первую жену – Деотерию. Она взяла на себя функции дипломата и впустила Теодеберта в Кабриер, город, где жила. Городок в итоге никак не пострадал, а Теодеберт так очарован был молодой вдовой, что женился на ней, несмотря на то, что был уже помолвлен с Визигардой (позже его второй женой), дочерью короля лангобардов Вахо.

Кстати, повод для войны с вестготами тогда был не менее занятный – франки решили скрепить с ними мирные отношения путем брачного союза – замуж за их короля, ранее мной упомянутого Амалариха (511-531), внука Теодориха Великого (да, опять он!), отдали Клотильду Младшую (ок. 500/502-531). Но вестготы по-прежнему были арианами, и отчасти из-за этого франкская принцесса-ортодоксальная христианка им была что кость в горле. Да и Амаларих жену не любил и всячески над ней издевался и не мешал это делать другим.

В итоге, если верить Прокопию Кесарийскому, терпение бедной женщины лопнуло, и она отправила братьям вместе со своим окровавленным платком жалобы на мужа и призывы что-нибудь с этим сделать. Так что вскоре братья-короли вторглись в Вестготское королевство и отправили сестру на родину, до которой, увы, она не добралась – умерла по пути. Амаларих же был убит, и на нём пресеклась династия Балтов. Франки прихватили новые земли, Теодеберт обрёл любовь, остатками Вестготского королевства стал править Теудис (531-548). И можно было б сказать: «Ну и все дальше жили долго и счастливо», но это не сказка, а реальная история. В ней долго и счастливо случалось редко.

Возвращаемся к Теодеберту. Он заключил союз с дядей, Хильдебертом, у которого были две дочери, но не было сыновей, и потому он решил усыновить племянника. И вместе они попытались навалять хитрому и агрессивному Хлотарю. Если коротко, у них ничего не вышло. Но зато Теодеберт успел навалять алеманнам и вторгнуться в Италию, воспользовавшись конфликтом между остготами и византийцами. Однако дядиного наследства он так и не дождался, ибо умер после продолжительной болезни. У него от Деотерии остался сын Теодебальт (547/548-555). Теодебальт любил воевать и, похоже, ему было похрену кого кошмарить, поданные его якобы очень не любили. Он женился на Вульдетраде, другой дочери Вахо, но от болезни умер раньше, чем успел с ней сделать наследников. Когда это случилось, его земли и вдову прихватил Хлотарь I. И только порицание церковников заставило его выпустить женщину из рук. Но не земли. А спустя ещё три года умер его брат Хильдеберт (511-558), и случилось то, о чем Хлотарь явно мечтал долгие годы – он стал наконец-то единовластным правителем Франкского королевства.

Вот тут-то мы плавно и подобрались к главному. Хлотарь I (511-561) был не только вояка, интриган и подлый убийца, но и чёртов развратник. Первым браком он был женат на дочери правителя Вормса, Ингунде, и наделал с ней шестерых детей, четверо из которых дожили до взрослого возраста, в том числе будущие короли Хариберт I (561-567), Гунтрамн (561-592) и Сигиберт I (561-575), а также дочь Хлодозинда, первая жена Альбоина. И всё было вроде в их браке хорошо, пока Ингунда не попросила найти хорошего мужа и её красавице-сестре, Арнегунде. Хлотарь, походу, не особо долго сомневаясь, сказал что-то типа «Знаешь, я тут подумал…Ну лучше меня-то мужа всё равно не сыщется во всём королевстве» и под всеобщее охренение взял Арнегунду в жёны сам. От этого брака родился будущий король Хильперик I (561-584).

Можно было б, конечно, на этом закончить…Но иначе я не смогу объяснить, что за фрукт был этот Хлотарь. После гибели его брата Хлодомера именно он прибрал к рукам не только часть его земель, но и его вдову, Гунтеку, чьих сыновей беспощадно они с другим братцем убили. После неё он попытался сделать своей женой Радегунду Тюрингскую, дочь Бертахара и племянницу Герменефреда, которую он ещё девчонкой захватил в той самой междуусобной войне в Тюрингии. Но Радегунда от него слиняла в монастырь. Потом была Хунзина, сына от которой, Храмна, за восстание король сжёг заживо вместе с женой и двумя дочерьми. А потом была выше упомянутая Вульдетрада. Ещё была предположительно какая-то женщина, от которой родился непризнанный сын-узурпатор Гундовальд, но это уже мелочи.

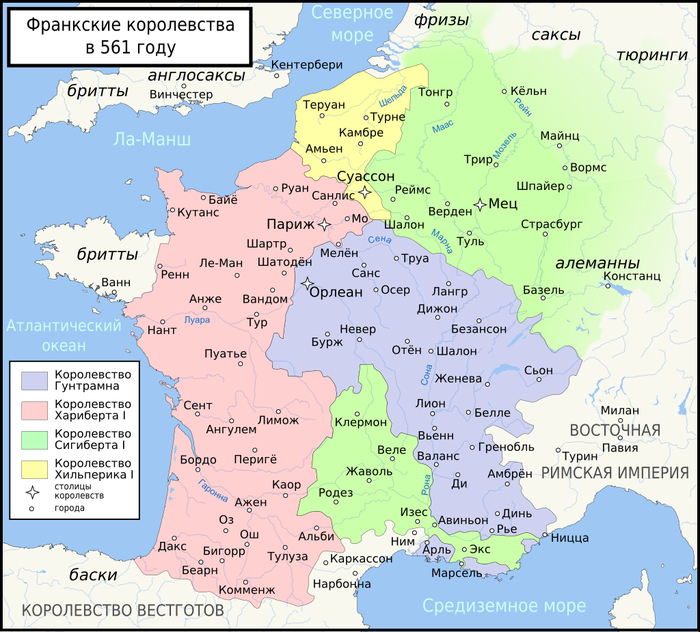

Короче, что я хотела сказать – от осинки не родятся апельсинки. Времена были суровые, а воспитание непоследовательным, так что принцам приходилось брать с папы пример, что они во многом и сделали. И начали с того, что вскоре после его смерти в 561-м году устроили междуусобицу, которую решили прекратить, пока всех не поубивали, лишь под давлением церкви и распределив земли по жребию. Старшему, Хариберту, достались земли на западе и юге с центром в Париже, что и поспособствовало тому, что свою дочь от первой жены, Берту, он позже отдал замуж за короля Этельберта Кентского (об этом было тут: История нашего мира в художественной литературе 2. Часть 11. «Рассветный ветер»). Гунтрамну достались не намного менее обширные и богатые земли в центре и на юго-востоке, у итальянских границ, со столицей в Орлеане. Владения Сигиберта, Австразия со столицей в Меце, разделены были на две части и лежали как на северо-востоке, так и на юге, но в целом тоже были немалыми. А вот Хильперика братья поначалу нагло обделили, дав ему в качестве столицы хоть и Суассон, но с очень малыми территориями в придачу.

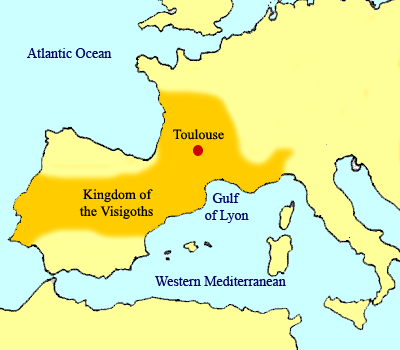

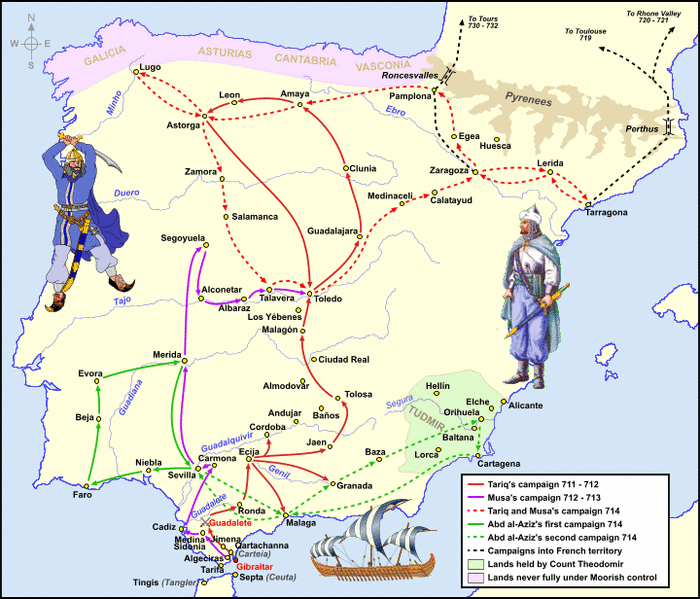

Однако всё изменилось, когда в 567-м году умер Хариберт. Сыновей у него не оказалось, дочерей от других жён отправили в монастырь (где они позже устроили знатный переполох, если смогу, как-нибудь расскажу и об этом), так что земли его разделены были между братьями, и большую их часть урвал именно Хильперик, давно пытавшийся всеми правдами и неправдами расширить пределы своей Нейстрии. И вот, как говорится, этот момент настал. Незадолго до того его брат Сигиберт, с ужасом взиравший на то, с какими бабами его братья создают семьи, послал послов к новому королю вестготов – Атанагильду (551-567), который ранее сверг Агилу I (549-554), который ранее устроил заговор и свержение Теудигизела (548-549), который... Ну вы поняли. И даже несмотря на такой бэкграунд Атанагильд, похоже, без особого восторга воспринял брачное предложение от соседа, но у Сигиберта была хорошая репутация…и мощная армия, так что вестготский король в итоге выдал за него свою младшую дочь, Брунгильду.

Глядя на это, попытать удачи решил и амбициозный Хильперик, но, похоже, в первый раз был вежливо послан – даже при дворе вестготского короля в Толедо уже ходили слухи о том, какой он дерьмовый семьянин – отослал под благовидным предлогом Аудоверу, законную жену и мать его четверых детей, чтобы отдать её место её же служанке – Фредегонде. Но расширение владений Хильперика вплоть до Пиренеев в 567-м году изменило всю геополитику, и неохотно Атанагильд всё же отдал Хильперику в жёны свою старшую дочь – Галесвинту. Вот только прошло не больше года, прежде чем молодую вестготскую принцессу обнаружили в её постели задушенной, и по какому-то странному стечению обстоятельств вскоре новой женой «безутешного» вдовца стала-таки Фредегонда. Король Атанагильд уже к тому моменту призвать к ответу и отомстить не мог, потому как отправился к праотцам. Но его младшая дочь – могла. И сделала это. И о том, как далеко это зашло написано в сегодняшней дилогии:

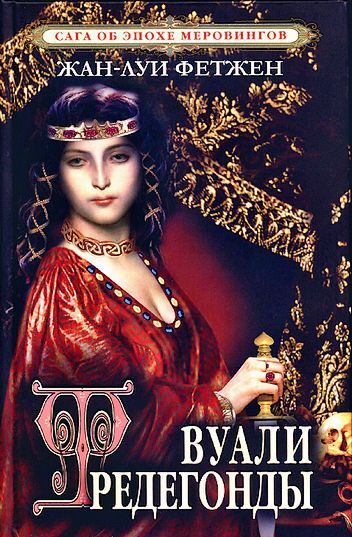

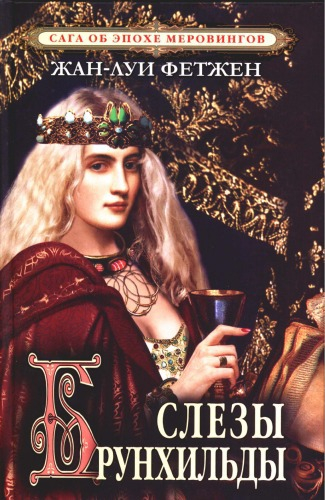

«Пурпурные королевы» Ж.-Л. Фетжена

Время действия: VI век, ок. 557-584гг. И параллельно 597г. (1-я книга) и 613г. (2-я книга).

Место действия: Франкское королевство, Тюрингия (современные Франция и Германия), упоминаются события в Вестготском королевстве (территория современной Испании).

Интересное из истории создания:

Жан-Луи Фетжен (р. 1956) – современный французский писатель, который начинал как журналист и издатель, а продолжил как писатель, причем прославился своими фэнтезийными романами, в частности трилогией «Эльфы» (звучит, охренеть как не оригинально, но я верю, что оно может быть неплохо написано) и циклом о Мерлине, состоящим из двух томов: «Шаг Мерлина» и «Броселианд».

Кстати, Ж.-Л. Фетжен – это якобы псевдоним автора, который отсылает к персонажу романа «Оливер Твист» Диккенса. И тут надо бы написать реальное имя писателя…Но его, походу, не знает никто, ибо автор предпочитает не раскрывать эту информацию.

Что касается сегодняшних произведений, то дилогия «Пурпурные королевы» («Les Reines pourpres») состоит из двух романов – «Вуали Фредегонды» («Les Voiles de Frédégonde») 2006-го года и «Слёзы Брунхильды» («Les Larmes de Brunehilde») 2007-го года. Первая на русский язык переводилась в 2009 и/или 2010-м году. Но, честно говоря, те переводы, что читала я, оставляли желать лучшего, что, впрочем, не смогло мне совсем уж испортить удовольствие от чтения. Но об этом ниже.

О чём:

В середине VI века в отдаленных уголках королевства франков, относительно недавно ставших приверженцами христианства, всё ещё жили потомки галлов, которые всё ещё поклонялись древним богам и участвовали в языческих ритуалах, хотя и изображали из себя добрых христиан. В местности Ла Сельва такие ритуалы проводила для них жрица и ведьма по имени Уаба, которая приютила у себя двух осиротевших в раннем возрасте девочек и сделала их своими ученицами. Именами на тот момент они обе так и не обзавелись, и Мать называла их либо просто «geneta» («девочка»), либо Старшая/Младшая.

На очередном зимнем празднестве в честь богини Бовинды должна была состояться их инициация. И, поскольку Бовинда была богиней плодородия, то нетрудно догадаться, в чем состояла основная часть празднества, и что предстояло этим двум юным девушкам. У Старшей вечер явно задался, а вот Младшая так психанула, что в разгар увеселений убежала полуголая из пещеры, где замерзшую посреди сугробов её нашёл свирепого вида франкский воин. Как оказалось, неподалеку в поисках язычников как раз с сопровождающими шарился местный церковнослужитель по имени Прэтекстат. Убежавшую Младшую он разместил в тепле дома, где сам жил, а остальных франки накрыли в пещере прям как доблестные стражи порядка путанский притон, и наутро подвергли шеймингу при всей деревне, после чего простых жителей распустили по домам, требуя от них больше так не грешить, а Уабу и Старшую отдали в рабыни.

С Младшей Протэкстат после долгих сомнений и короткой вспышки вожделения провёл приятную ночь, но наутро его ждал сюрприз – девушка до встречи с ним в полном смысле была девушкой. То ли от стыда, то ли от чего другого, оплошавший священник не придумал ничего лучше, кроме как пристроить обесчещенную им девицу в служанки к очень знатной даме. Девчонка тряслась всю дорогу за свою жизнь, но оказалось, что напрасно – ей не только повезло остаться живой и на свободе, ей просто повезло…Нет, не так, ей сказочно повезло. Ведь той дамой оказалась никто иная как госпожа Аудовера, жена принца Хильперика. Поняв, что ей всё-таки предстоит жить дальше, и как, переосмысливая свой неудачный опыт, Младшая поняла – ей теперь нужно имя, настоящее, потому что без имени она бесправная рабыня. И лучше, чтобы оно было франкским. И так Младшая стала Фредегондой…

Отрывок:

Я всё думала, отразит ли как-то в своём тексте автор эту историю. И он это сделал) И, по-моему, даже неплохо. Так что сейчас будет рассказ о том, как однажды Фредегонда в очередной раз жёстко рассорилась со своей дочерью, Ригунтой:

«…— Ваше величество… Фредегонда узнала голос одной из своих служанок.

— Что тебе?

— Принцесса Ригонда здесь и хочет вас видеть. Да, верно, у нее еще осталась дочь, рожденная в ту пору, когда она ожидала сына, чтобы закрепить за собой положение общепризнанной королевской любовницы. Она почти не обращала на Ригонду внимания, и та платила ей тем же. Но вот теперь от принцессы появилась хоть какая-то польза. Несмотря на то, что Ригонде было всего двенадцать лет, король Лиувигильд попросил ее руки для своего сына, принца Рекарреда. Разумеется, это был брак по расчету, призванный обезопасить пиренейские границы, как некогда брак Хильперика и Галсуинты; но, тем не менее, это все же был настоящий королевский брак, поднимающий престиж Нейстрии и, кроме того, разрушающий все планы Брунхильды относительно Испании. С тех пор как прибывший из Толедо посланник попросил руки принцессы, эта маленькая дурочка видела себя уже королевой и обращалась с собственной матерью свысока, явно считая происхождение Фредегонды унизительным для себя.

— Пусть войдет.

Почти неосознанным жестом Фредегонда взяла со стола бронзовое зеркало и поправила прическу. Когда она поняла, что делает, то поспешно отложила зеркало, но было уже поздно: торжествующая улыбка на лице принцессы говорила о том, что та заметила это проявление слабости.

— Я узнала, что король, мой отец, отправил готских послов обратно, — сказала Ригонда, садясь в высокое резное кресло.

Фредегонда улыбнулась, слегка позабавленная чересчур взрослыми манерами дочери. Но нельзя было не признать, что для своих лет она держится совсем неплохо. Когда они обе сидели в креслах, разница в росте была не так сильно заметна, и высокомерная манера принцессы низводила Фредегонду до положения служанки. В другое время королева вышвырнула бы ее из кресла и надавала пощечин за такую дерзость, но после всех этих ужасных дней она чувствовала себя слишком усталой и печальной.

— Напоминаю тебе, что твой младший брат совсем недавно умер. Поэтому король предпочел отложить твою помолвку на более поздний срок.

— Что вы говорите?

— Это просто отсрочка. Весной мы…

— Весной? Вы хотите сказать, что мне придется провести всю зиму в этом вонючем городишке? И кстати, где мой отец? Почему он не позвал меня к себе?

— Твой отец в трауре. Он хочет побыть один.

Вне себя от гнева, Ригонда поднялась, и, несмотря на ее роскошное одеяние и драгоценности, стало видно, что это просто глупая девчонка двенадцати лет, нескладная и нелепая. На этот раз высокомерная улыбка появилась на лице Фредегонды.

— А теперь оставь меня, — сказала она. — У меня есть заботы поважнее.

— Признайтесь — это вы его удалили!

Фредегонда скрестила руки на груди, сдерживая нарастающее раздражение, и боком прислонилась к столу, ожидая, что еще скажет дочь.

— Вы никогда меня не любили! А теперь, когда я стала взрослой, вы хотите разлучить меня с отцом и расстроить мою свадьбу!

— Зачем бы мне это делать?

— Я знаю, что вы храните у себя мое приданое! Сами вы никогда не получали столько золота от отца и теперь мне завидуете! Вам невыносима сама мысль о том, что я стану женой — наследного принца Толедо, а потом королевой, женой и дочерью короля, тогда как вы…

— Продолжай.

Детское личико Ригонды покраснело от гнева, а глаза заблестели от слез. Однако она сдержалась и, ничего не сказав, направилась к двери. Но окрик Фредегонды заставил ее обернуться.

— Продолжай!

— Хорошо же! Вы всего лишь бывшая служанка и чародейка! Вы околдовали короля! Это вас надо было сжечь! Вы…

Принцесса замолчала, когда мать быстро направилась к ней. Она резко отшатнулась и выхватила из ножен небольшой богато украшенный кинжал. Но, прежде чем, Ригонда успела замахнуться, оглушительная пощечина сбила ее с ног. Затем Фредегонда схватила принцессу за волосы и подтащила к своим ногам.

— Хочешь золота? Сейчас получишь!

Обезумев от ярости, она рывком распахнула дверь и вышвырнула дочь в коридор под изумленными взглядами Ландерика и стражников, охранявших ее покои. Фредегонда не обратила на них никакого внимания и продолжала гнать принцессу по коридору и вниз по лестнице, пока они не спустились в подвалы дворца. На некоторое время королева взяла себя в руки, чтобы предстать в достойном виде перед стражниками, охранявшими королевскую сокровищницу; но затем, когда двери перед ней распахнулись, она снова схватила несчастную Ригонду за волосы и втолкнула внутрь.

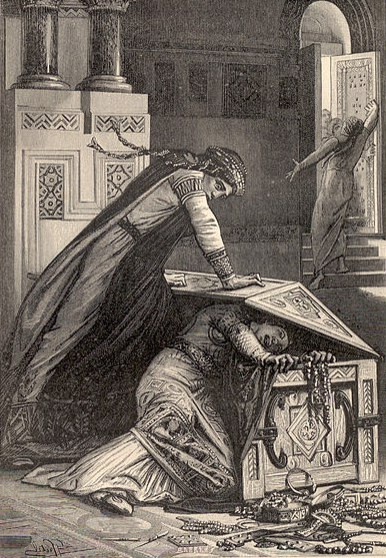

В свете факелов, горевших под низкими сводчатыми потолками, были видны окованные железом сундуки, римские мраморные статуи и множество других ценных вещей, свезенных чуть ли не со всего света. Фредегонда наугад открыла один из сундуков и повернулась к дочери.

— Вот оно, твое приданое, — холодно сказала она. — Ну, так бери его! Забирай все, что хочешь.

Ригонда заколебалась, затем, видя, что мать едва сдерживает нетерпение, медленно подошла к распахнутому сундуку, до краев полному золота и драгоценных камней, переливавшихся разноцветными отблесками в свете факелов. Она неуверенно протянула руку и взяла серебряную фибулу, украшенную изумрудами, затем длинную золотую цепочку, на которой висел искусной работы крест из дерева и слоновой кости. И таких украшений здесь были десятки, сотни, целые сундуки! С лихорадочно бьющимся сердцем и блуждающей на губах улыбкой, Ригонда наклонилась еще больше и зачерпнула две полные пригоршни золотых монет, но в этот момент королева резко захлопнула крышку сундука, прижав к бортику шею дочери, и надавила на нее изо всех сил. Громкие крики девочки вскоре сменились хрипами. Без сомнения, Фредегонда задушила бы дочь, если бы Ландерик силой не оттащил королеву от сундука и не вынес из сокровищницы. Все то время, что он нес ее по коридорам и лестницам, королева оставалась до такой степени неподвижной и безучастной, что попадавшиеся навстречу слуги думали, будто она одурманена или даже вовсе мертва, и крестились вслед.

Дойдя до покоев королевы, Ландерик положил Фредегонду на кровать, затем намочил кусок полотна и, опустившись на колени, приложил его к ее лбу.

— Это все не стоит таких волнений, — прошептал он.

Эти слова постепенно проникали в сознание Фредегонды, пока она приходила в себя. Да, действительно, эта девчонка не стоит таких волнений… и ее отец тоже.

Однако оскорбления Ригонды приоткрыли ей новую истину. Заканчивалась эпоха. Слишком много детей умерло, слишком много несчастий и потрясений обрушилось на королевский дом. Если уж собственная дочь считает ее всего лишь выскочкой, много возомнившей о себе бывшей служанкой, что говорить об остальном дворе…. Наверняка против нее уже плетутся заговоры. Настало время уйти, смириться со своей участью — как прежде смирились Одовера и Галсуинта…. Или же взять свою судьбу в собственные руки…».

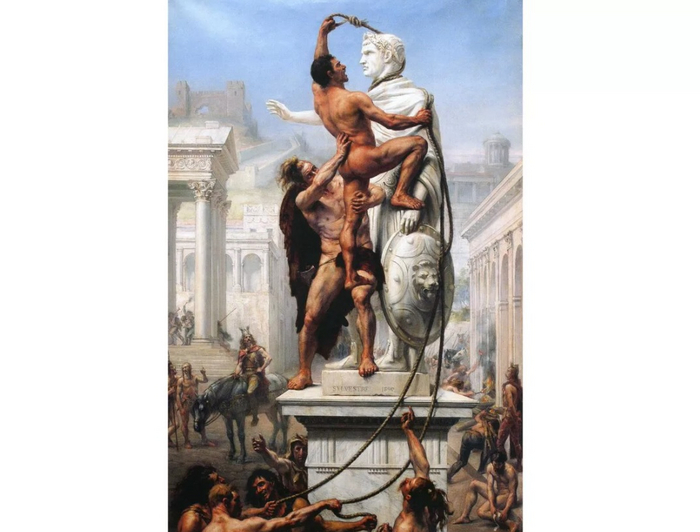

("Фредегонда пытается убить свою дочь Ригунту", из книги "Vieilles Histoires de La Patrie" 1887-го года)

Что я обо всём этом думаю, и почему стоит прочитать:

Честно говоря, начало «Вуалей Фредегонды» ввергло меня в замешательство. Ну я явно ожидала не такого рассказа о ранних годах знаменитой королевы-злодейки. Хотя, если подумать об этом с той точки зрения, что её и вправду подозревали в колдовстве, то такой вариант развития событий имеет право на существование. Да и для неприязненных отношений между Фредегондой и Прэтекстатом создаёт неправдоподобный, но любопытный обоснуй.

К слову, реальный Прэтекстат был крёстным отцом второго сына Хильперика от Аудоверы – Меровея, того самого, что женился на Брунгильде после убийства её первого мужа. И Прэтекстат был замешан во всех этих историях по самое не могу, что делает его довольно значимой исторической фигурой, наравне с Григорием Турским, и прикольно, что Фетжен сделал их одними из важнейших персонажей дилогии. Да и в целом должна отметить, что, не считая некоторых мелочей (например, Фредегонда умерла не очень-то молодой, ей было около 52-х лет, а её сын, Хлотарь II, был не таким уж ребенком на тот момент, ему было 13 лет) и анахронизмов, романы довольно точно описывали реальные исторические события, я даже кое-что новое для себя узнала. Видно, что автор ознакомился со многими источниками, включая «Хроники Фредегара» и «Историю франков» Григория Турского.

«Вуали Фредегонды» вообще у меня зашли на ура, и я прочитала этот роман дня за два или вроде того. Автору удавалось и интригу создать, и атмосферу передать, и психологизмом всё это обмотать, и лёгкой эротикой украсить (без неё бы никак тут не обошлось, потому что Фетжен всё построил вокруг женской привлекательности как эффективного рычага давления на мужиков, даже, если сами женщины низкого происхождения, а мужики – могущественные короли).

Причем первая часть довольно неторопливо и подробно повествовала о событиях между 557-м и 568-м годами. Но уже к концу у меня появилось чувство недосказанности, что чего-то не хватает. В «Слезах Брунгильды» это чувство усилилось. Такое ощущение, что Фетжену надоело писать фэнтези, он взялся за серьёзную тему и исторические романы, а потом понял, что это, блин, трудно писать, устал и оборвал свой рассказ примерно на второй трети реальной истории противостояния Фредегонды и Брунгильды. Т.е. он довёл историю только до смерти Хильперика в 584-м году. Ну, а дальше?

Мне не хватило подробностей, многих – о Толедо и Вестготском королевстве, о Брунгильде, о том, как сложилась её жизнь после 584-го года и что привело её к столь печальному концу в 613-м. Где всё? Зато Фредегонды было много, даже во второй части. Там по-хорошему нужно было ещё один роман писать. Но Фетжен не стал, запихал всё небрежно в эпилог и был таков. А жаль. Ведь книги у него получились своеобразные, но интересные и очень неплохо написанные. Перевод голимый, конечно, впечатление портил, одна передача имён чего стоит, но постепенно так увлекаешься сюжетом, что почти перестаешь замечать и это, и опечатки.

Короче я эту дилогию однозначно рекомендую к прочтению. Да, её неплохо было бы ещё чем-то подкрепить, но и без этого данное произведение расскажет о противостоянии знаменитых королев очень много. Для меня эти книги стали настоящей находкой.

Если пост понравился, обязательно ставьте лайк, жмите на "жду новый пост", подписывайтесь, если ещё не подписались, а если подписались, то обязательно нажмите на колокольчик на моей странице (иначе алгоритмы могут не показать вам мои новые посты), и при желании пишите комментарии. Или можно подкинуть денежку. На одну книгу уже собрала, на вторую - нет.

Список прошлых постов искать тут: