Your Judgment, Inquisitor: вычисляем демонов

Продолжаю рассказывать о своей игре, в которой простой испанский инквизитор, ввиду отсутствия профильных специалистов и рекордно низкого уровня безработицы, на полставки подрабатывает экзорцистом.

Вы были направлены в Астурию - местечко по меркам Испании XIV века довольно тихое и неприметное. В отличие от Юга, тут практически не горят на кострах ведьмы с колдунами и вообще не очень-то боятся Церковь... Во всяком случае не так, как того подобает цайтгайст - дух времени.

Но оставим пока в стороне вопросы наказания и помилования грешных прихожан вашего монастыря, пытки и сожжения на костре... В княжестве все чаще происходят случаи одержимости. Что это - душевное помешательство, попытки преступников уйти от ответственности или же реальные происки нечестивого? В конце трудового дня вы направляетесь в библиотеку, где висит карта княжества (см.выше). Каждый ход у вас будет возможность выбора из трех уникальных локаций, в каждой из которых требуется помощь экзорциста. Исходя из слухов в монастыре, результатов исповеди прихожан, а также улик на месте вам нужно вычислить демона по описанию в бестиарии и провести ритуал изгнания. Ошибка может стоить вам жизни... или вызвать серьезные психические проблемы. Но не забывайте, что грешники могут просто симулировать присутствие демона.

Каждый раз попадая в "выездную локацию", вам нужно будет исследовать дом на наличие улик, которые могли бы указывать на того или иного демона. А демонов много! И все не против закусить начинающим специалистом по изгнанию нечисти. Вот, например, первая комната в мастерской портного: паутина повсюду, беспорядочно разбросанные инструменты, завешанное зеркало... А что это за тень мелькнула в окне?!

В столовой крепко заколочены окна, крест висит задом наперед... На тумбе стоит тарелка с едой, а на столе вино - рискнете испробовать? Может, ответ лежит на дне бутылки...

Видите одержимого на кровати? И я не вижу, так как персонажи пока в проработке у художника. Поэтому просто недюжинной силой воображения представим, что там уже есть и он, и наш инквизитор.

В конце концов, вы оказываетесь перед несчастным и должны, сопоставив все улики и сверившись с бестиарием, провести ритуал. Или же отправить нечестивца в лечебницу\на костер\в тюрьму. А потом с чистым сердцем вернуться в монастырь и разгребать последствия своих решений...

Если вас заинтересовала игра, её можно добавить в желаемое в Steam - это помогает продвигать проект. Хочу еще раз подтвердить, что дли пикабушников, которые по любой причине не могут купить игру в Steam (вы студент, школьник, Башар Асад, инквизитор или просто не готовы тратиться на игры), я совершенно бесплатно раздаю ключи. Я уже так делаю и продолжаю делать с моим симулятором принятия решений в средневековом королевстве The Succession of Changing Kings. За ключами можете писать мне на info@kwakwagames.com

Жиль де Ре

Жиль де Монморанси́-Лава́ль, баро́н де Ре, граф де Брие́н, сеньо́р д’Ингра́н и де Шанту́ (фр. Gilles de Montmorency-Laval, baron de Rais, comte de Brienne, senior d'Ingrane et de Champtous; 1405 ? — 26 октября 1440, Нант, Бретань), известен как Жиль де Ре (фр. Gilles de Rais), или Жиль де Рец (фр. Gilles de Retz) — французский барон из рода Монморанси-Лавалей, маршал Франции и алхимик, участник Столетней войны, сподвижник Жанны д’Арк. Был арестован и казнён по обвинению в серийных убийствах.

Время прогревать аудиторию!

Сентябрь — это не только начало учебного года, но и время активной подготовки к горячему сезону распродаж. Самое время подключить подписку Пикабу+:

рассказывайте о своих товарах и услугах

добавляйте ссылки

создавайте витрину товаров прямо в профиле

подключайте дополнительное продвижение постов

Пора готовить сани!

Человечество в эпоху Средневековья и Раннего Нового времени

Европейское Средневековье: периодизация и общая характеристика

Период Средневековья, согласно одной из распространенных периодизаций, продолжался 12 веков в мировой истории между древностью и Новым временем, с V по XVII вв., однако в разных регионах мира (в Европе, Азии, Африке, Америке) имел свои особенности, в некоторых регионах начался и закончился позже. Период европейского Средневековья обычно делится на три этапа:

1. Конец V - середина XI вв. - раннее Средневековье, когда феодализм как общественно-политическая система Средневековья еще только начал складываться в сложных социально-политических условиях перехода от поздней древности к раннему Средневековью. Происходило смешение социальных слоев античного рабовладельческого и "варварского" родоплеменного строя (земледельцев, рабов, городского населения, родоплеменной и рабовладельческой знати). В раннем Средневековье в Европе происходил упадок городов и господствовали аграрные, натурально-хозяйственные отношения. Города сохранились только в Средиземноморье и по-прежнему играли существенную роль в торговых связях Запада и Востока. В раннесредневековой Европе, после падения Западной Римской империи (как в исторической литературе называются западные провинции Римской империи после ее окончательного раздела в 395 г.), существовали варварские (раннефеодальные) государственные образования (королевства франков, бургундов, вестготов, остготов, вандалов, англосаксов, позднее образовались государства южных, западных и восточных славян), которые находились на пути перехода от древности к Средневековью.

В культурном плане в переходную эпоху от древности к Средневековью (с V по VIII вв.) происходил упадок духовной жизни, который постепенно сменился ее подъемом (после гибели античного Рима и натиска языческого бесписьменного мира). Христианская церковь (в своем западном или восточном варианте) сыграла решающую роль синтезе римской античной культуры с раннесредневековой, в частности, оказывая большое влияние на усвоение античного наследия. Византия (Восточная Римская империя), после падения античного Рима, пошла своим уникальным историческим путем как наследница Римской империи и сумела многое сохранить из античного культурного и духовного наследия.

2. Середина XI - конец XV вв. - развитое (классическое или высокое) Средневековье. В политической жизни Европы шло постепенное преодоление феодальной раздробленности и складывание централизованных государств (Англии, Франции, Испании, Польши, Чехии, Венгрии, скандинавских стран, Российского (Московского) государства и т.д.). Возникла феодальная монархия с сословным представительством, происходило усиление центральной власти и роли сословного представительства (особенно бюргерства - зажиточных горожан). Однако некоторые европейские страны (Италия и Германия) так и остались раздробленными на отдельные государственные образования до конца Средневековья и большей части Нового времени (до второй половины XIX в., когда произошло объединение Италии и Германии).

В культурной жизни постепенно происходила секуляризация общественного сознания, становления рационализма и опытного знания. В конце развитого Средневековья началось постепенное формирование гуманистической культуры эпохи Возрождения.

XVI - XVII вв. - позднее Средневековье (Раннее Новое время). В Европе в это время происходил процесс перехода от позднефеодальных к раннекапиталистическим отношениям. Крупные антифеодальные движения с широким участием широких народных масс обеспечили успех первых буржуазных революций (Нидерландской и Английской). В это время, с появлением протестантизма, особо остро ощущались религиозные противоречия, во многих европейских странах (Шотландии, Франции, Англии, скандинавских странах, немецких землях, Польско-Литовском государстве (Речи Посполитой) и ряде других), принявшие форму религиозных войн. Окончательно оформились три основных христианских конфессии в Европе: католицизм, православие и протестантизм (разных направлений), отношения между которыми были порой далеко небезоблачными. Оформился новый тип государственного устройства - абсолютная монархия, которой постепенно уступила место сословно-представительная монархия. В разных европейских странах (Англии, Франции, Испании, Австрийской монархии Габсбургов, Российском государстве и др.) абсолютистский строй приобрел свои специфические черты. В духовной жизни существенными особенностями Раннего Нового времени были поздний гуманизм, Реформация, Контрреформация. В XVII в. началось активное развитие естественных наук и рационализма.

Доменико ди Микелино. Божественная комедия освещает Флоренцию. 1465. Фреска. Собор Санта-Мария-дель-Фьоре

Каждый из этапов европейского Средневековья открывался и сопровождался крупным передвижением народов и миграцией разных слоев населения по территории Европы и вне ее: IV - VII вв. - массовое переселение германцев, гуннов и славян и дальнейшая экспансия арабов, венгров, скандинавских племен (викингов) в конце раннего и начала развитого Средневековья; крестовые походы в XI - XIII вв. на Восток и в Восточную Европу (Прибалтику и Северо-Западную Русь), нашествия монголов в XIII в., и, наконец, морские путешествия и географические открытия европейских мореплавателей в Африке, Азии, Америке, Австралии и Океании с последующими колониальными захватами на этих континентах.

Население Европы в период Средневековья и Раннего Нового времени исповедовало христианство разных конфессий. Вплоть до конца Средневековья в Западной, Центральной и отчасти Восточной Европе господствовала католическая церковь во главе с апостольским (папским) престолом с центром в Риме. Византия и те страны (преимущественно славянские) Европы, которые приняли от нее крещение, исповедовали православие (восточное христианство). И хотя православная церковь (в отличие от католической и позднее протестантской) играла в основном подчиненную государству роль, все же обе христианские конфессии (в отличие, например, от буддизма) стимулировали более деятельное отношение к реальному земному миру как Божьему творению. Такой же позиции придерживались и возникшие в период Реформации протестантские конфессии.

В период европейского Средневековья возникло большинство народов, языков и государств, существующих в современной Европе, сформировались национальная культура и национальный характер европейских народов. Высокие образцы литературы, искусства, философской, исторической, политической мысли и в настоящее время оказывают существенное влияние на европейскую культуру и духовную жизнь. Романская, готическая, ренессансная, средневековая славянская, византийская архитектура во многом до настоящего времени материализуют образ эпохи европейского Средневековья. Живая связь времен привлекает к истории европейского Средневековья не только научный интерес, но и чисто обыденный, побуждая в особенностях прошлого искать ответы на вопросы современной жизни, что делает медиевистику интереснейшей и актуальной областью исторической науки.

Восточное Средневековье: периодизация и общая характеристика

Для истории Европы, где впервые стал применяться термин «Средневековье», смысл этого термина понятен и легко объясним: имеется в виду хронологический промежуток между античностью и Возрождением многих античных признаков и структурных черт в новое время. Европейское Средневековье – это по сути синоним феодализма. Семантический же подтекст слова в том, чтобы подчеркнуть, что динамика исторического развития Европы в средние века шла по линии преодоления феодальной раздробленности и элементов чуждой античности восточной структуры. Логика этой динамики привела после Возрождения к вызреванию капитализма как качественно новой, но сущностно близкой античности структуры, поднявшей на принципиально новый уровень священный принцип частной собственности.

Словом, Восток развивался, временами даже достигал уровня зажиточности, а то и процветания. Богатая международная торговля способствовала распространению этого уровня, а консервативная стабильность социальной структуры в известной мере (учитывая неизбежные колебания в рамках циклов) гарантировала его устойчивость. Конечно, не стоит преувеличивать: богаты были отнюдь не все. Но не было и чересчур кричащей имущественной разницы вне пределов престижного потребления причастных к власти. Главное же было в том, что каждый имел столько, сколько ему положено, соответствовало его положению в государстве и обществе. Зарвавшиеся же собственники, нарушавшие эту неписанную норму, обычно сравнительно легко ставились на место.

Если оперировать комплексом критериев, то следует принять во внимание степень централизации власти, скажем, переход ее на уровень «мировых» держав, великих империй, ее институционализации, т. е. отработки механизма администрации, гибкого аппарата власти. Важно учесть роль великих мировых религий, способствовавших наднациональному общению и создававших определенные условия для существования «мировых» держав. Необходимо принять во внимание темпы освоения первобытной периферии, т. е. экстенсивное развитие крупных держав. Наконец, многое значит и возникновение устойчивых зон господства той или иной цивилизации, базирующейся на веками складывавшемся культурном стандарте и освященной какой-либо из великих религий или выполняющих их функции идейных доктрин. Все эти и многие близкие к ним критерии в сумме действительно помогают сформировать определенный комплекс важных признаков, который может свидетельствовать о некоем рубеже между старым и новым в истории разных стран и регионов Востока. Но при этом возникает новая практически непреодолимая сложность: комплекс критериев помогает найти логическую

Если обратиться к истории Индии и связанного с ней региона, всей индо-буддийской цивилизационной зоны (это Индостан, включая Пакистан и Бангладеш – речь идет об их истории, а не о современном состоянии, – а также большая часть Юго-Восточной Азии и ряд мелких государств типа Непала и Шри-Ланки), то окажется, что рубеж между древностью и Средневековьем определить тут с помощью комплекса критериев будет еще сложнее. Как в глубокой древности, так и много позже, вплоть до проникновения ислама, здесь существовали крепкие восходящие к варново-кастовым и общинным связям социальные структуры, тогда как государства были политически неустойчивыми. Шел постепенный процесс индианизации юга полуострова, индуизм и в еще большей степени буддизм проникали на восток от Индии и завоевывали прочные позиции во многих районах, прежде всего в Юго-Восточной Азии. Но ничего более радикального не происходило вплоть до XII–XV вв., когда энергичное проникновение ислама во все или почти все страны региона изменило достаточно радикально образ жизни этих стран. Таким образом, если руководствоваться комплексным критерием, перед нами возникнет лишь одна логическая грань: XII–XV вв. Обратившись к Китаю и всему Дальнему Востоку, мы обнаружим совершенно иную логическую грань: на рубеже III–II вв. до н. э. древнекитайское общество, пережив структурную трансформацию и обретя единую официально санкционированную идеологическую доктрину, в духе которой были реформированы основные социальные институты и сориентированы образ жизни и ментальность населения, стало во многом иным, как иным стало и государство, приняв форму могущественной империи. Правда, эта империя в первые века своего существования испытала тяжелые удары кризиса, а затем на несколько веков даже распалась на части, причем как раз в это время формировались соседние с Китаем государства (Корея, Вьетнам, Япония), многое заимствовавшие у него и бывшие длительное время по сути частью китайской цивилизации. Приняв во внимание упомянутые события и процессы, можно опять-таки растянуть логическую грань между древностью и средневековьем в этом регионе Востока почти на тысячелетие (III в. до н. э. – VI в. н. э., когда была воссоздана империя). Приняв во внимание все изложенное, нельзя не заметить, что определяемая комплексом критериев логическая грань, вполне доказательная и приемлемая в каждом из конкретных случаев, годится как грань лишь для данного региона. Конечно, есть и определенные совпадения: исламизация была общей и для Ближнего Востока, и для Индии и Юго-Восточной Азии. Но эта общность разрушается хронологическим дисбалансом (VII в. в одном случае, XII – в другом, XV – в третьем) и даже сущностной неравнозначностью: исламизация в Индии оказалась несовместима с исламом; только в Юго-Восточной Азии, где сильной кастовой структуры не было, успех ислама был ощутим, да и то с оговорками. Хронологически близки между собой периоды трансформации от древности к средневековью на Ближнем и Дальнем Востоке, но в обоих случаях эти периоды протянулись на тысячелетие, которое явно не может претендовать на роль хронологической грани.

Сказанное означает, что первый вариант, т. е. попытка опереться на комплекс объективных критериев для выработки общей периодизации, не дает приемлемого результата. Общей для всего Востока грани на этой основе наметить практически невозможно. Остается второй вариант, т. е. принятие некоей условной хронологической грани.

Собственно, именно это и делается ныне практически всеми. На этой основе создаются учебники, общие труды, энциклопедии и т. п. Только в марксистской историографии эту условную и откровенно заимствованную из европейской истории хронологическую грань (примерно V в. н. э.) обычно, о чем уже говорилось, отождествляют с формационной (начало феодализму – опять-таки с незримой ссылкой на то, что именно так было в Европе). Учтя все это и твердо отдавая себе отчет в том, что фактически речь идет не о грани между формациями, а об условной хронологической грани, откровенно ориентированной на реалии европейской истории и взятой именно для удобства периодизации, мы вправе ориентировочно датировать начало восточного средневековья примерно началом, первыми веками нашей эры. Итак, начало, пусть условное, намечено. А как быть с концом? Проблема здесь не менее сложна, хотя в некотором смысле более очевидна. Снова о грани между формациями речи нет – можно говорить лишь о начале трансформации восточных обществ под воздействием европейского капитала, колониализма, международного рынка. Естественно, что это длительный процесс, далеко не завершившийся и даже не достигший заметных результатов в ряде случаев и в наши дни. Так что же в таком случае взять за грань, пусть даже и условную? Совершенно очевидно, что на сей раз приводимую обычно в наших учебниках, энциклопедиях и общих трудах периодизацию, не только откровенно ориентированную на реалии европейской истории, но прямо опирающуюся на эти реалии (Английская революция? Французская революция?), принимать нет оснований. Здесь все-таки нужна грань, пусть условная, пусть как-то соотнесенная с европейской историей, но все-таки имеющая смысл для самого Востока как субъекта исторического процесса. Другими словами, здесь необходимо принять во внимание не просто европейские процессы, но прежде всего то, как эти процессы затронули Восток. Речь идет, естественно, о колониализме, об экспансии колониального капитала, о связанной с этой экспансией трансформации Востока, наконец, о превращении ряда восточных стран в колонии.

Начало колониальной экспансии было положено на рубеже XV–XVI вв. Страны южных морей стали энергично осваиваться испанцами, португальцами и голландцами уже в XVI в., тем более в XVII в. Колонизаторы, включая и испанцев, англичан, представителей других европейских держав, активно осваивали территории Африки, Америки, Юго-Восточной Азии, в форме отдельных небольших анклавов оседали в Индии, Китае, занимали все укреплявшиеся позиции в торговле и мореплавании Ближнего Востока. Все это безусловно воздействовало на традиционную структуру неевропейских стран, а в ряде случаев – работорговля в Африке, латинизация Америки, активность в Юго-Восточной Азии – даже очень заметно. Тем не менее для традиционного Востока с его древними центрами высокой культуры это было только началом некоторых изменений, в то время еще едва заметных, если заметных вообще. Даже в XVIII в., когда европейские державы начали активное колониальное проникновение на Восток и было начато завоевание англичанами Индии, внутренней структуры восточных стран, в том числе и той же Индии, это коснулось очень слабо. Стран Ближнего и Дальнего Востока почти не коснулось. Торговые связи между этими странами и Европой шли практически в одну сторону – в Европу, нуждавшуюся в пряностях и иных «колониальных» товарах, но практически не имевшую того, в чем нуждался в то время Восток (точнее, не имевшую товаров, которыми он заинтересовался бы). И только с XIX в. ситуация стала решительно меняться. Как известно, в Европе XIX век начался с Великой французской революции, давшей энергичный толчок капиталистической трансформации – как политической, так и экономической, основанной теперь же на машинной индустрии. Вот эта-то машинная индустрия и совершила подлинную революцию в мировом хозяйстве. Именно она способствовала энергичной трансформации внутренней структуры Востока, прежде всего Индии, наводненной английскими промышленными товарами. Только теперь, с XIX в., начался период ломки и трансформации традиционной внутренней структуры Востока, вынужденного приспосабливаться к новым реалиям колониального капиталистического мирового рынка. Приняв во внимание сказанное, мы вправе условно установить завершающую грань восточного Средневековья в XIX в., для большинства стран Востока – скорее всего в середине XIX в., когда только что упомянутые процессы уже повсеместно стали давать о себе знать, вызывая ответную реакцию традиционного восточного общества.

Самобытной частью мировой истории эпохи Средневековья и Раннего Нового времени стали доколониальные цивилизации аборигенов Южной Америки майя, ацтеков и инков, существовавшие на территории многих стран современной Латинской Америки (Мексики, Перу, Гватемалы, Гондураса, Боливии, Эквадора и т.д.), следы которых сохранились до настоящего времени и включены (особенно майя) в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Культурные, общественные, научные достижения этих цивилизаций, несмотря на их уничтожение европейскими колонизаторами (испанскими конкистадорами) в ходе колониальных захватов в Южной Америке в XVI в., и сейчас являются существенным достоянием исторического и культурного наследия человечества.

Канал Занимательная астрономия на Рутубе

Канал Занимательная астрономия в Телеграме

Моя страница ВКонтакте

https://vk.com/idhistorian (ссылки на выпуски канала Занимательная астрономия)

Страница в Одноклассниках (ссылки на выпуски канала)

Литература к выпуску канала Занимательная астрономия и посту на Пикабу:

Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. М.: Высшая школа, 1993.

История средних веков. (под ред. С.П. Карпова). Т. 1. М., 1998.

Рождение Европы = L`Europe est-elle née au Moyen Age? — СПб.: Alexandria, 2007. — 398 с. — (Становление Европы). — ISBN 978-5-903445-04-2.

Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого / Пер. с фр., общ. ред. С. К. Цатуровой. — М.: Прогресс, 2001. — 440 с. — ISBN 5-01-004673-3.

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / Пер. с фр., общ. ред. Ю. Л. Бессмертного; Послесл. А. Я. Гуревича. — М.: Издательская группа Прогресс, Прогресс-Академия, 1992. — С. 376. — ISBN 5-01-00-3617-7.

Егер О. Всемирная история. Средние века / 3-е изд. испр. и доп. — М.: АСТ, 200

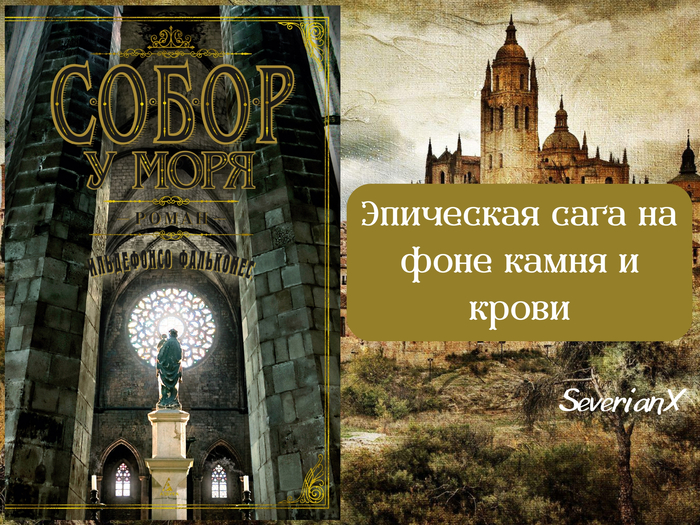

Ильдефонсо Фальконес «Собор у моря»

«Собор у моря» – монументальный исторический роман и дебютная книга каталонского писателя Ильдефонсо Фальконеса. Перед нами увлекательная сага о любви, свободе, вере и мести, разворачивающаяся на фоне одного из самых динамичных периодов в истории средневековой Испании.

Действие романа происходит в Барселоне XIV века, в эпоху, когда город переживал невиданный расцвет: растут его стены, богатеют купцы, но вместе с тем ширится пропасть между сословиями. В центре повествования – судьба Арнау Эстаньола, сына беглого крестьянина. Его жизнь, от мальчика-грузчика до одного из самых влиятельных людей Барселоны, неразрывно связана с грандиозным строительством собора Санта-Мария-дель-Мар. Этот храм, в отличие от прочих соборов, профинансированных аристократами, возводился на деньги и силами простых горожан, моряков и портовых рабочих. Именно эта идея – «народный» собор – становится стержнем всего романа.

Фальконес вплетает личную драму Арнау в сложный исторический контекст. Мы становимся свидетеля целого ряда событий. Во-первых, борьба между старыми феодальными родами и «новыми богачами» из купечества и растущее влияние торговых гильдий. Во-вторых, религиозная нетерпимость: погромы еврейских кварталов, деяния Святой Инквизиции, которая становится грозным оружием в политических и личных распрях. В-третьих, экономические преобразования: развитие морской торговли, первые банки и векселя, которые начинают управлять миром. В-четвертых, великие бедствия: эпидемия чумы, выкосившая пол-Европы, проходит по страницам романа, безжалостно меняя судьбы героев.

Сюжет построен по классической, но всегда выигрышной схеме «из грязи в князи». Однако Фальконес избегает излишней слащавости. Взлеты Арнау оплачены тяжёлым трудом, предательством, моральными компромиссами и горькими потерями. Роман не боится быть жестоким и правдивым, показывая средневековую жизнь без прикрас: грязь, насилие, нищета и произвол властей здесь так же реальны, как и рыцарская доблесть и религиозный пыл.

Сильная сторона романа – его персонажи. Они не картонные фигурки на фоне декораций, а живые люди. Арнау Эстаньол добр, справедлив, умен и отважен, но при этом не лишен слабостей и способен на ошибки. Его эволюция от наивного юноши до умудренного опытом зрелого мужчины прописана очень убедительно. Бернат – отец главного героя, чья трагическая судьба и жертва задают главный мотив всей истории – борьбу за свободу. Гильем – друг и помощник главного героя, мавр, принявший христианство. Именно его деловой хватке Арнау обязан своим благосостоянием. Мария – жена главного героя, образец верности и силы духа, вдохновившая его на свершения. Жоан – названый брат Арнау, принявший сан священника. Даже второстепенные персонажи прописаны с заботой и вниманием, будь то коварный враг, верный друг или мудрый наставник.

Ильдефонсо Фальконес, по профессии адвокат, провел титаническую работу с архивами. Мы с головой погружаемся в быт средневековой Барселоны: вот так работают ростовщики, а так проходит заседание городского «Совета Ста», так строят собор, используя простейшие механизмы и невероятные усилия тысяч людей. Роман – это ещё и увлекательный экскурс в историю.

«Собор у моря» написан в лучших традициях авантюрного романа. Здесь есть все: внезапные повороты сюжета, заговоры, битвы, тайны происхождения, трагическая любовь и торжествующая справедливость. От книги практически невозможно оторваться.

Автор заставляет сопереживать героям, радоваться их успехам и горевать от их потерь. Сцены чумы написаны с леденящей душу пронзительностью, а суд Инквизиции заставит сжимать кулаки от несправедливости.

Собор Санта-Мария-дель-Мар – не декорация к роману, а его главный символ. Он олицетворяет свободу, надежду и коллективный дух простого народа, его стремление к Богу без посредников в лице аристократии и высшего духовенства.

Стоит признать, что сюжет порой грешит излишней «мыльностью» и склонностью к эффектным, но предсказуемым поворотам. Несмотря на сложность большинства персонажей, главный конфликт часто выстроен по принципу «хорошие бедняки vs. плохие аристократы», что намекает на так нелюбимую мною «чёрно-белую мораль».

Итог: «Собор у моря» – это захватывающий роман, который выполняет главную задачу исторической литературы: погрузить читателя в ту эпоху, полную страстей, интриг и неподдельного величия. После прочтения собор Санта-Мария-дель-Мар навсегда останется для вас не просто архитектурным памятником, а немым свидетелем одной из самых впечатляющих вымышленных биографий в литературе.

Доспехи Филиппа I Австрийского

Доспехи Филиппа I Австрийского (1478–1506) — герцога Бургундии, короля Кастилии. Их изготовили для дружеского поединка, так называемого поединка мира ⚔

Такие состязания проводили среди старших сыновей знатных семей. Филипп примерил эти доспехи ещё подростком.

Когда и где люди придумали играть в футбол?

Иногда удивительное научное открытие можно сделать, просто гуляя по улицам. В 1947 году хорватский инженер (а ещё – страстный футболист и археолог-любитель) Иосип Бепо Бритвич решил прогуляться по улицам родного городка с красивым названием Синь.

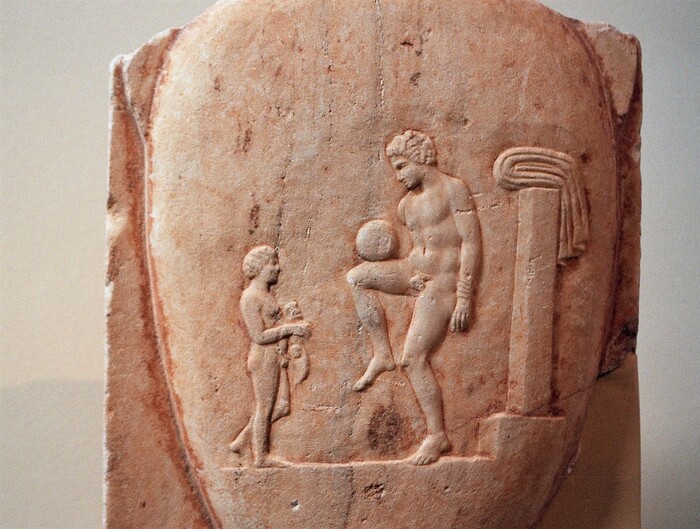

Проходя мимо старинного, построенного ещё в 19-м столетии особняка, Бритвич обратил внимание на украшающую его древнеримскую скульптуру с портретом мальчика.

Древнеримские памятники в Хорватии – дело обыкновенное. Две тысячи лет назад это была богатая и процветающая римская провинция Далмация, столицей которой был город Салона (современный Сплит) на побережье Адриатического моря. Римские богачи охотно покупали себе в этих краях загородные дома и виллы, а в 305 году нашей эры здесь был даже выстроен роскошный дворец императора Диоклетиана (он, кстати, сохранился до нашего времени).

Городок Синь, по улицам которого гулял Бритвич, находится от Сплита в каких-то 20 километрах, так что древнеримская скульптура в качестве украшения особняка Перковичей по адресу улица Врличка, дом 10 никого особо не удивляла. Скульптуру эту учёные откопали ещё в середине 19-го века на горе Гардун, где давным-давно стояла римская крепость Тилуриум.

Особой художественной ценности скульптура не представляла и археологов с историками не заинтересовала совсем. Дескать, обыкновенная памятная плита 2-го века нашей эры, такие каждый год находят десятками что в Хорватии, что в Италии, ничего особенного в ней нет. Вот так и получилось, что скульптура не попала в музей, а была за невеликие деньги продана местному жителю. А тот пристроил её на стену своего особняка в качестве украшения. Висит себе – и висит.

Скульптура изображает древнеримского ребёнка, мальчика. Надпись под изображением гласит, что мальчика этого звали Гай Лаберий и что ему было 7 лет. Больше нам ничего не известно – кто были его родители? Почему он жил в Тилуриуме? Отчего он умер, что с ним случилось?

Мы знаем, что в крепости располагалась римская когорта, то есть воинская часть. Вероятно, Гай Лаберий был сыном римского военачальника – возможно, отец мальчика считал, что суровая жизнь среди солдат будет для сына полезнее жизни с матерью в «изнеженном» Риме; такие случаи в истории были, например, император Гай Цезарь (Калигула) ребёнком жил в армейском лагере и даже носил специально сделанный для него костюм легионера... Кто знает...

Однако вернёмся в 1947 год. В руке у Гая Лаберия неизвестный скульптор изобразил небольшой мяч – наверное, любимую игрушку ребёнка. Вот на этот-то мяч и обратил внимание Иосип Бритвич. Издалека кажется, что мяч в руке мальчика гладкий. Однако при внимательном осмотре на поверхности мяча были обнаружены линии, образующие известную каждому современному мальчишке правильную сетку из пятиугольников. Бритвич понял, что видит нечто удивительное. На скульптурном портрете, относящемся ко 2-му веку нашей эры, оказался изображён… самый настоящий футбольный мяч!

Неужели футбольный мяч изобрели в Далмации? Больше 20 лет Иосип Бритвич потратил на то, чтобы доказать скептикам, что скульптура на стене – не подделка, не чья-то глупая шутка и не мистификация. Что на портрете изображён настоящий мяч, а не случайная фантазия скульптора. Наконец, в 1969 году теорию Бритвича признали официально – журнал Всемирной футбольной ассоциации (ФИФА) даже вышел с изображением Гая Лаберия на обложке и подзаголовком «Археология и футбол».

А в городе Синь местные энтузиасты даже изготовили из ткани и кожи модель мяча со скульптуры и стали устраивать регулярные костюмированные фестивали, в которых изображают игру древнеримских легионеров и их далматинских союзников в самый древний в мире футбол. В 2017 году они издали книжку с цветными картинками, которую назвали «Легенда о Гае Лаберии».

Сама по себе игра в мяч вряд ли может считаться чьим-то отдельным изобретением. В импровизированный «мяч» из яблока или клубка ниток с удовольствием играют не только люди, но и животные – кошки, собаки. Так что вряд ли можно говорить всерьёз о том, кто первый изобрёл мяч. Мяч – из травы, из каучука, из кожи, из тряпок, из бычьего пузыря – известен многим народам мира очень давно. О существовании какой-то игры в мяч упоминают древние китайские летописи. Игра в мяч была популярна у индейцев доколумбовой Америки. Причём для индейцев игра в мяч была во многом ритуальным, священным действием – и проигравшую команду могли в полном составе принести в жертву!

Однако именно в качестве развлечения, отдыха, массового спорта игра в мяч впервые «прописалась» в Древней Греции и Риме. Древние римляне знали несколько разновидностей мячей для игры: мяч размером поменьше они называли «пила», мяч побольше – «фоллис», а мяч, набитый перьями (скорее всего, чем-то напоминающий баскетбольный) – «паганика». Вот что пишет древнегреческий писатель Афиней Навкратийский, живший, кстати, в том же самом 2-м веке, что и мальчик Гай Лаберий из крепости Тилуриум:

Игра же в мяч, называемая «арпастон», мне нравится больше всего. Она требует значительных усилий в борьбе за мяч и весьма изнурительна: нередко играющие не на шутку выкручивают друг другу шеи и душат...

А вот как описывает игру в мяч древнегреческий поэт Антифан:

С весёлым смехом он проворно мяч схватил,

Своим отдал, от этих ускользнул легко,

Того с пути отбросил, этого – поднял,

Все заревели: «Дальше! Рядом с ним! Закинь!

Над головою! Низом! Верхом! Подойди!

Отдай в борьбу!

Древние греки называли эту игру «арпастон», а римляне – «гарпаст». К сожалению, мы не знаем правил этой игры – да и вообще вопрос, были ли у этой игры какие-то написанные правила. Название «арпастон» происходит от греческого слова со значением «отнимать, захватывать» – вполне возможно, что изначально игра была чем-то вроде весёлого «ну-ка отними!» на школьной переменке. Мяч разрешалось хватать, бросать руками, бить ногами, вырывать из рук – в общем, игра была довольно жестокой, но популярной.

Вот как хвалил гарпаст знаменитый древнеримский врач Гален:

Игра эта лучше, чем борьба или бег, потому что развивает все мускулы тела, не отнимает много времени и не требует денег.

Обратите внимание на последние слова! Заниматься спортом тогда было не самым дешёвым занятием – далеко не каждый мог позволить себе завести скаковых лошадей, посещать гимнастический зал (палестру) или покупать дорогие масла и мази для занятий борьбой. Для гарпаста же годилась любая улица, требовался только мяч, который стоил очень дёшево.

Игра эта годилась и для взрослых, и для детей любого возраста, потому-то она и была так распространена. Нетрудно догадаться, что гарпаст был любимым времяпровождением римских легионеров на отдыхе – и вместе с римскими солдатами эта игра стала известной и популярной во всех уголках империи.

Наверняка и семилетний Гай Лаберий с удовольствием «гонял мяч» с отдыхающими солдатами по внутреннему двору крепости Тилуриум почти две тысячи лет тому назад...

Римская империя распалась в результате непрерывных войн с варварами – однако не исчезла бесследно. На её месте возникали графства, княжества и королевства, которым в будущем предстояло превратиться в современные Италию, Германию, Францию, Англию... Однако от древней империи сохранилась христианская церковь. Сохранился латинский язык. Сохранились многие города и постройки... И игра в мяч сохранилась тоже!

В своей книге «История бриттов», написанной в 9-м веке, средневековый писатель Ненний упоминает о неких «мальчиках, играющих в мяч» (по латыни – «пилэ лудус», помните, римляне называли мяч «пила»?). А из 12-го века до нас уже дошло описание самой настоящей игры в футбол в окрестностях Лондона. Сделал это описание Уильям Фиц-Стефен, священник из свиты Фомы Бекета, архиепископа Кентерберийского:

После обеда вся молодёжь города выходит в поля, чтобы принять участие в игре в мяч. У школьников из каждой школы есть свой мяч; работники из городских мастерских тоже несут свои мячи. Пожилые горожане, отцы и богатые горожане приезжают верхом, чтобы поглядеть на состязания своих детей и вспомнить свою молодость: видно, как сильно переживают они, глядя за игрой, как захватывает их забава беззаботных подростков.

Судя по записям средневековых хроник, тогдашняя игра в мяч по своей жестокости мало чем отличалась от древнеримского гарпаста. Нередки были случаи, когда игроки погибали во время игры. Недовольна была церковь – игра в мяч отвлекала молодёжь от «более благочестивых занятий». Недоволен был и король – игра в мяч отвлекала всё ту же самую молодёжь от тренировок в стрельбе из лука и военных упражнений.

И вот в 1314 году английский король Эдуард 2-й издаёт вот такой вот прелюбопытнейший указ:

Поскольку в городе творится великий шум, вызванный бестолковой беготнёй за большими ножными мячами в общедоступных полях, отчего происходит много зла, запрещённого Господом, мы приказываем и запрещаем под страхом тюремного заключения проводить в будущем в городе такие игры.

А что такого особенного в этом указе? – спросите вы. А то, что в нём впервые были употреблены английские слова «ножной мяч», то есть «фут бол»!

Популярность футбола (теперь мы уже можем называть эту игру именно так), несмотря на королевские указы, нисколько не уменьшалась. Английские монархи были просто в ярости – шла война с Францией, а вместо того, чтобы стрелять из лука и вообще заниматься военной подготовкой, подданные вовсю гоняют мяч!

За триста лет, с 1314 по 1667 год, в Англии было принято больше 30 законов, запрещающих игру в футбол. Но ничего не помогало – в футбол продолжали играть, несмотря на все запреты и штрафы. К концу 15-го столетия футбол в Англии уже стал походить на современный – игрокам запретили выходить на игру с оружием (!), и ударять по мячу уже разрешалось только ногами. Однако других правил не было, и игра, несмотря на всю свою популярность, продолжала регулярно калечить игроков.

Например, в ходу была такая песенка о «Прелестях футбола»:

Синяки и шишки, сломанные кости,

Игроки, готовые лопнуть от злости,

Станешь скоро жалким и хромым калекой,

Вот футбола прелести – горе человеку!

Древнеримская игра в мяч сохранилась не только в Англии. Она была популярна и во Франции – правда, там она стала в итоге больше напоминать современный теннис, а не футбол. Зато в Италии футбол уже в 15-м веке стал одним из любимейших видов спорта для аристократов. Назывался он «жоко дель кальчо фиорентино» или просто «кальчо» – то есть «удары ногами», «пинки». В эту игру любили играть даже римские папы – например, Климент 7-й или Лев 11-й.

Во Флоренции матчи происходили на центральной площади города – пьяцца Санта-Кроче. От каждого городского квартала выходила одна команда, а всего их было четыре – «синие», «красные», «белые» и «зелёные». Игра была настоящим событием, а болельщики были ничуть не менее активны и азартны, чем в наше время. Например, известен случай, когда футбольный матч состоялся во время осады города войсками императора Карла 5-го – только подумайте, футбол не могла отменить даже война!

Правила у итальянской игры были, само собой, не такими, как в Англии – но в одном «кальчо» ни капельки не отставал от своего британского «собрата»: игра была очень жестокой, силовой. В современном футболе категорически запрещается атаковать игрока, не владеющего мячом – в средневековых вариантах футбола такого правила не существовало. Разрешалось наносить удары руками и ногами, толкать соперников, сбивать их с ног – лишь бы «расчистить» путь для игрока с мячом, чтобы забить долгожданный гол.

Французский король Генрих 3-й, будучи в Венеции, посетил устроенную в его честь игру в мяч, после которой сказал:

Для настоящей войны это слишком мелко, но для игры – слишком жестоко.

Кстати говоря, устраивать футбольные матчи в честь какого-то торжественного события или почётного гостя было в те времена вполне в порядке вещей. Например, в 1615 году король Англии и Шотландии Яков 1-й совершал поездку по стране, и в графстве Уилтшир деревенские жители, согласно хроникам, «для развлечения его величества устроили футбольный матч».

Современный футбол, как вы знаете, – это прежде всего строгие правила, в том числе касающиеся безопасности игроков; с точки зрения средневекового и античного футбола современный футбол – игра чересчур «джентльменская», «интеллигентная». А потому многие любители острых ощущений пытаются в наши дни возродить средневековые виды футбола. Например, во Флоренции сейчас регулярно проводятся матчи по футболу «кальчо»; есть подобные энтузиасты-реконструкторы и в Англии, и во Франции, и в Шотландии, и в Хорватии.

Однако всё-таки современный футбол лучше – хотя бы потому, что в нём есть единые правила для всех команд из разных стран. Только представьте себе, какая война начнётся, если каждая команда начнёт приезжать на соревнования со своими собственными правилами!

Выписать журнал «Лучик» со скидкой можно на сайте «Почты России».

Купить на «Вайлдберриз» и в «Озоне».