Лепота! / Песня на стихи А. Шигина

Стихи мне понравилась — они яркие, эмоциональные, высмеивают определённый взгляд на советское прошлое, в котором разрушение храмов и их переделка под библиотеки, музеи и дома культуры воспринимается как символ бедствия. Автор рисует контраст: был "ад" безбожия и просвещения, а теперь — "красота": храмы и кабаки вместо домов культуры, "пивные причалы" на каждом углу.

Но здесь, надо смотреть глубже: будто бы с падением СССР знание и культура исчезли, а на их место пришли только религия и распутство. На самом деле, библиотеки никуда не пропали — они остались, хотя и утратили ту центральную роль, которую имели в советское время. Да, пропала государственная пропаганда знаний, идеалов просвещения, массового чтения. Да, культурные пространства изменились. Но не потому, что храмы "вытеснили" библиотеки, а потому что изменилось общество — с другими приоритетами, где на первом месте часто оказываются не образование или культура, а потребление, коммерция, консервативные или национально-религиозные мифы.

"Лепота!"

Вот, ведь, были времена –

Не было подлее!

Горько плакала страна

Под пятой злодея.

Пировал восставший хам,

Проклятый от веку,

Переделывая храм

Под библиотеку.

А ещё того мерзей –

Злобный пролетарий

Там устраивал музей

Или планетарий,

Чтобы паству просвещать

Стало невозможным

Ни молитвой натощак,

Ни законом божьим.

Вот и шли, как на подбор,

Дураки и дуры

Не к причастию в собор,

А в дома культуры.

Но пришла теперь хана

Бесовскому игу,

С шеи сбросила страна

Тяжкую веригу!

Выйдешь в утреннюю рань -

Что за панорамы!

Лепота! Куда ни глянь,

Кабаки да храмы…

Текст: А. Шигин - https://stihi.ru/2019/04/11/9436

Иллюстрации созданы моделью: FLUX

Вокал и аранжировка: producer.ai

Юлия Матюкина - Советская песня "Когда мы были на войне"

На видео Юлия Матюкина - студентка второго курса психологического факультета Академии ФСИН исполняет песню в аудитории для своих друзей и родных, выкладывает это видео у себя на странице ВКонтакте. Подробности можно узнать в выпуске передачи «Сегодня вечером» на Первом канале.

«Когда мы были на войне…» — стихотворение советского поэта Давида Самойлова, вошедшее в его сборник стихов 1981—1985 гг. «Голоса за холмами». Авторское название «Песенка гусара». Стихотворение было положено на музыку Виктором Столяровым, который прочитал его в журнале «Огонёк». Песня получила популярность под видом старинной народной и казачьей песни.

Текст песни:

Когда мы были на войне,

Когда мы были на войне,

Там каждый думал о своей

Любимой или о жене.

Там каждый думал о своей

Любимой или о жене.

И я бы тоже думать мог,

И я бы тоже думать мог,

Когда на трубочку глядел,

На голубой её дымок.

Когда на трубочку глядел,

На голубой её дымок.

А я не думал ни о чём,

А я не думал ни о чём,

Я только трубочку курил

С турецким крепким табаком.

Я только трубочку курил

С турецким крепким табаком.

Я только верной пули жду.

Я только верной пули жду.

Чтоб утолить печаль свою,

И чтоб пресечь нашу вражду.

Чтоб утолить печаль свою,

И чтоб пресечь нашу вражду.

Как ты когда-то мне лгала,

Как ты когда-то мне лгала,

Что сердце девичье своё

Давно другому отдала.

Что сердце девичье своё

Давно другому отдала.

Когда мы будем на войне,

Когда мы будем на войне,

Навстречу пуле полечу

На вороном своём коне.

Навстречу пуле полечу

На вороном своём коне.

Но, видно, смерть не для меня,

Но, видно, смерть не для меня,

И снова конь мой вороной

Меня выносит из огня.

И снова конь мой вороной

Меня выносит из огня.

Ответ на пост «Андрей Шигин»2

Ага конечно "при царе церковь и кабак" а в Союзе благодать"... ну ну.

В Союзе "без кабаков" специально пришлось создать системы ЛТП. И вытрезвители. Как давно вы видели пьяных на улице в России сейчас? В Союзе стабильно валялись и их собирали ездили.

Щас в какой деревне вы видели кабак? Покажите. Я поездил по стране. Щас нет вообще кабаков в деревнях. Даже в кафешках у трассы, крепче пива редко что найдешь.

Далее.

"В каждом селе была церковь". Ну и школа то была. Как минимум церковно-приходская при самой церкви. Либо земская. И земкая медицина была. У Булгакова сборник рассказов есть, про медицину при царе. Кстати товарища Сталина учили в духовной семинарии. А вот последующие лидеры уже в СССР обучались.

Опять церковь "появилась"? Да нет. Ее просто восстановили. Где смогли. А где то так и стоят стены. При Союзе могли клуб или склад из церкви сделать. Вот это блин достижение.

Ну не очень сложно быть таким добрым, за чужой счет. Давай ТС у тебя отнимем жилье и сделаем там школу. Ну раз тебе школ не хватает. Да маленькая школа будет. Но школа. А давай в каждой квартире твоего дома по школе откроем? будет плюс 300 школ. Можно в Правде написать, "Уже сегодня трудовое государство добилось открытия еще 300 новых школ и это в одном только доме".

Стало больше? Ну да. Например исполняя ленинскую декларацию, большевики и их попутчики левые эсеры и анархисты устроили экспроприации. А дальше получается. церковь клуб, школа, - школа. Дома побольше отнять и тоже сделать что нибудь. Например жену и дочь Склифисовского порубили лопатами, а в доме сделали медпункт.

Собственно и нытье совкодрочеров по закрытым школам и больницам при нонешнем капитализьме, оттуда же. Сгнили 5 деревянных школ и 5 фершалских пунктов, которые по сути домики, которые по итогам экспроприаций отняли у "буржуев" и зажиточных крестьян. Беда. Буржуи уменьшили количество школ.

Зато сейчас на те же 5 деревень есть поликлиника и школа новая , куда на школьных автобусах детей возят ( а сколько было школьных автобусов в Союзе?) . Я вот топал в школу пешком. Но советчики воют, было 5 школ, а стала одна... народ дурят... буржуи все у нас отняли...

Ну и про кабак смешно. В Союзе государство открывало рюмочные. Государство, чтоб народ бухал. И водку делало. И думало как удешевить. И даже бутерброды для рюмочных разрабатывали.

Ответ на пост «Андрей Шигин»2

Нужно разбираться с каждым городом и селом индивидуально:

Сколько советских детей было избито хулиганами и гопниками?

Ведь очевидно, что потом умные люди уехали оттуда и пришла разруха!

Андрей Шигин2

Лепота!

Вот, ведь, были времена –

Не было подлее!

Горько плакала страна

Под пятой злодея.

Пировал восставший хам,

Проклятый от веку,

Переделывая храм

Под библиотеку.

А ещё того мерзей –

Злобный пролетарий

Там устраивал музей

Или планетарий,

Чтобы паству просвещать

Стало невозможным

Ни молитвой натощак,

Ни законом божьим.

Вот и шли, как на подбор,

Дураки и дуры

Не к причастию в собор,

А в дома культуры.

Но пришла теперь хана

Бесовскому игу,

С шеи сбросила страна

Тяжкую веригу!

Выйдешь в утреннюю рань -

Что за панорамы!

Лепота! Куда ни глянь,

Кабаки да храмы…

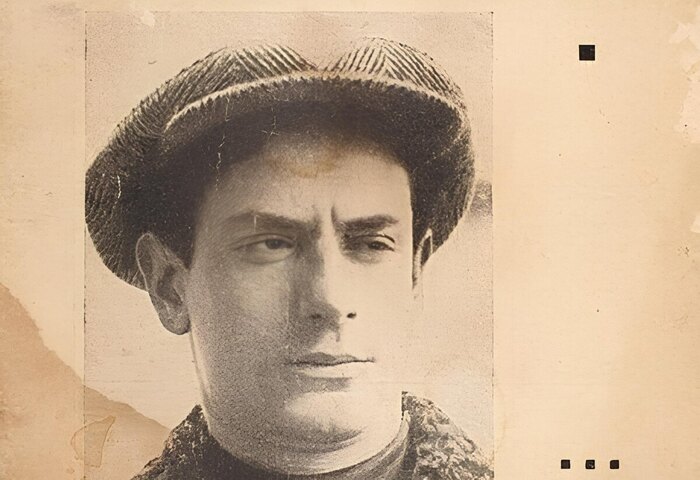

Михаил Голодный, поэт 1920-х. Его строки помнят, а самого забыли

Строительство нового мира, которое развернули большевики после 1917 года, подразумевало огромные перемены не только в социальном и политическом плане, но и в сфере искусства, в том числе в поэзии. Русская поэзия причем и без того как раз переживала период поиска новых форм, она бурлила и кипела еще до революции. А тут этому процессу был дан мощный импульс.

И появились новые имена. Появились Николай Тихонов и Эдуард Багрицкий, появились Вера Инбер и Михаил Светлов. Появились еще многие замечательные поэты, которые до сих пор на слуху. А еще появились поэты, чье творчество сегодня уже основательно подзабыто.

В их числе Михаил Голодный.

Как вы понимаете, Голодный – это псевдоним. В ту эпоху такие псевдонимы были вообще весьма характерны. Можно вспомнить еще писателя Артема Веселого (настоящее имя Николай Кочкуров), который прогремел в 1920-е годы мощным романом “Россия, кровью умытая”. Можно вспомнить Павла Беспощадного (настоящая фамилия Иванов), вошедшего в историю строчкой “Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не дано”. Можно добавить сюда еще и Демьяна Бедного (он же Ефим Придворов) для полноты картины.

Его настоящая фамилия Голодного был Эпштейн. Родился он в Екатеринославской губернии, в хорошо известном ныне городе Бахмуте. Детство и юность провел в самом Екатеринославе, где подружился со своим тезкой Михаилом Шейнкманом. Они оба писали стихи, взгляды у них были схожие. Революцию встретили восторженно. Шейкман взял себе псевдоним Светлов, а Эпштейн решил назваться Голодным.

С 1920 года Михаил Голодный стал печататься в местном журнале “Юный пролетарий”. Потом перебрался в Харьков и, наконец, в Москву. В Москве он моментально свел знакомство с такими же молодыми поэтами, как и он сам, горящими желанием писать по-новому. А что происходит, когда такие ребята объединяются? Правильно, возникает какая-нибудь литературная группа.

И тогда родился знаменитый “Перевал”.

Идейным вдохновителем литературной группы “Перевал” был Александр Воронский, опубликовавший в 1924 году статью “На перевале”. Главный тезис сводился к следующему – мы молодые поэты нового мира, будем писать про революцию, коммунизм и все в таком духе.

Ядром этой группы стали Михаил Светлов, Михаил Голодный, Александр Ясный (тоже псевдоним) и Николай Зарудин. Впрочем, вскоре “Перевал” стал расти. Туда записался уже упомянутый выше Артем Веселый, туда добавились Эдуард Багрицкий, Дмитрий Кедрин и даже молодой Михаил Пришвин

Компания получилась весьма разношерстная с кардинально разным художественным методом. Так что в итоге группа развалилась. Но в какой-то период это было мощным явлением литературной жизни СССР.

Сам Михаил Голодный писал в основном о Гражданской войне в стилистике героического эпоса. И героями его произведений были, разумеется, красные командиры. Причем мы на самом деле до сих пор помним многие его строки, просто даже не знаем, что это написал именно Голодный. Вот, например, его цитата из его стихотворения “Партизан Железняк”:

Он шел на Одессу, а вышел к Херсону;

В засаду попался отряд.

Налево — застава,

Махновцы — направо,

И десять осталось гранат.

Мы прямо видим, как вы понимающе киваете головой. Строки на слуху, а автор – нет. Хотите еще пример? Пожалуйста. Некоторые его стихи стали песнями, которые вы наверняка знаете еще со школьных лет. Скажем, вот такое стихотворение:

Шел отряд по берегу, шел издалека,

Шел под красным знаменем командир полка.

Голова обвязана, кровь на рукаве,

След кровавый стелется по сырой траве.

Эх, по сырой траве!

Узнали? Конечно, это песня про Щорса.

В 1930-х годах Голодный, уже в качестве мэтра, популярно разъясняет своим коллегам, какого слога и каких тем требует время. И тут очень даже есть повод кинуть камень в его огород – отечественную поэзию он видел исключительно на службе идеологии. Причем считал, что сама стилистика стихов у всех должна быть сходной – рубленой, боевой. В общем, как у него самого.

Ярослав Смеляков в 1933 году не выдержал и ехидно прошелся по нему в одном из своих стихотворений:

Не был я ведущим или модным,

без меня дискуссия идет.

Михаил Семенович Голодный

против сложной рифмы восстает.

Творчество самого Голодного в это время идет на спад. Но во время Великой Отечественной его перо вновь оказалось востребовано. Михаил Голодный был военкором, дошел до рейхстага. А в 1949 году погиб под колесами автомобиля. Такая вот судьба – очень характерная для эпохи. Такая же характерная, как и его псевдоним.

Источник: Литинтерес (канал в ТГ, группа в ВК)

Ответ на пост «Какой ангельский голос!»1

В 1979 году в мире советской песни появился настоящий хит, который пережил множество вариантов исполнения, и до сих пор смелые певцы и певицы, чьи голосовые данные позволяют исполнить эту сложную и, в общем-то, уже легендарную песню, включают её в свой репертуар.

Речь о величественном гимне любви композитора Раймонда Паулса на стихи Роберта Рождественского "Любовь настала".

Первым исполнителем композиции, изначально написанной для мужского голоса, был Ренат Ибрагимов. Именно он записал песню на рижском радио по приглашению Паулса, с которым певец уже сотрудничал ранее.

Однако по-настоящему успех к песне пришёл после того, как её исполнила Роза Рымбаева - "золотой голос Казахстана". В 1979 году Центральное телевидение снимало в столице Казахской ССР программу "Алма-Ата встречает друзей".

Двадцатилетняя Роза только-только начала петь на профессиональной сцене, и вот ей, хрупкой тоненькой девушке, предложили в передаче исполнить "очень взрослую", по мнению самой певицы, песню Раймонда Паулса на стихи Роберта Рождественского "Любовь настала".

Глубокий и мощный диапазон голоса "казахского соловья" смог передать всё богатство звучания этой замечательной песни. И, несмотря на возраст, певица уловила совсем не юношеский настрой и смысл серьёзной композиции.

Аудитория безоговорочно капитулировала. Фактически, шлягер стал визитной карточкой Розы Рымбаевой на многие годы