Кто видел Землю Санникова на самом деле?

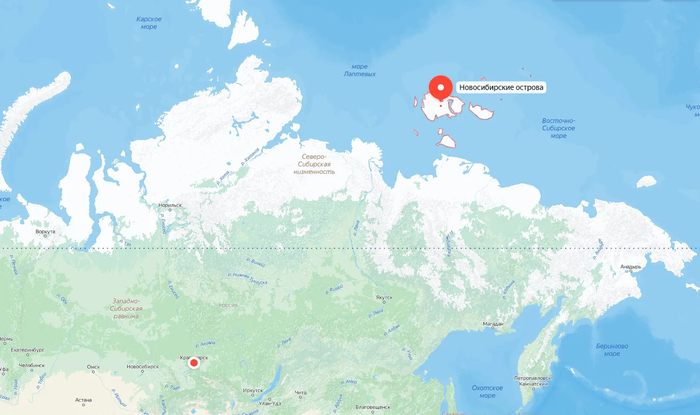

Русская Арктика всегда была местом, где реальность сплеталась с легендами, где ледяные горизонты таили неизвестное. Здесь не только холод и штормы, но и бесконечные тайны. Среди всех легенд этого сурового края особое место занимает Земля Санникова, которую, по свидетельствам путешественников XIX века, можно было разглядеть с Новосибирских островов. Более века учёные и исследователи пытались разгадать её секрет, и история этих поисков стала настоящей драмой человеческой одержимости.

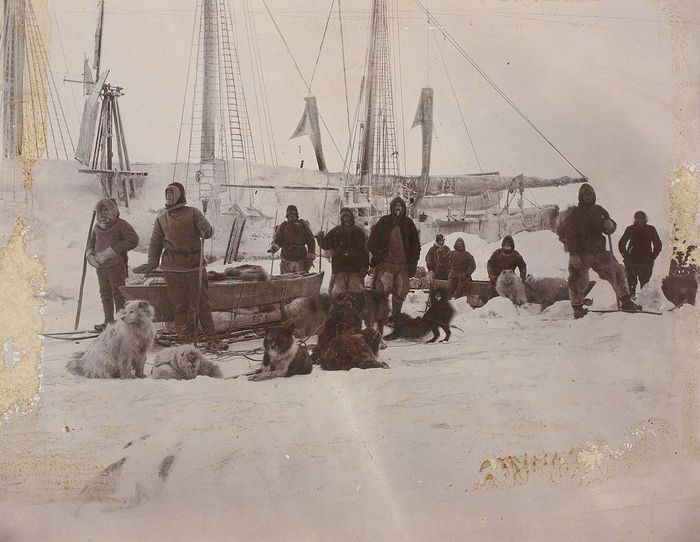

Фото экспедиции Нансена конца XIX века. Привожу здесь просто в качестве примера условий, в которых проходили подобные арктические экспедиции

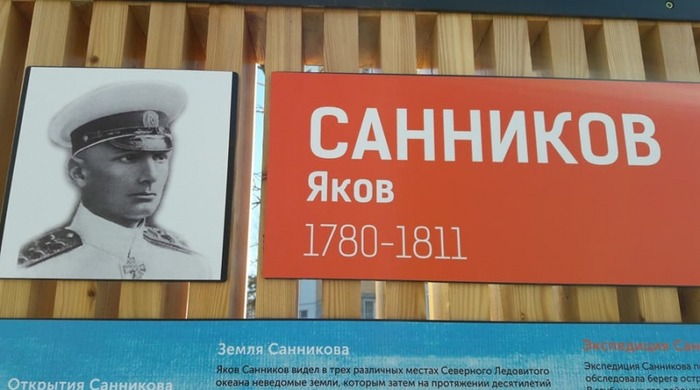

В 1810 году якутский купец и исследователь Яков Санников высадился на остров Котельный. Сама по себе эта экспедиция уже была вызовом для своего времени (о чём есть у меня на канале). так вот, стоя на скользком, покрытом льдом берегу, Яков заметил на северном горизонте тёмные силуэты гор, которые казались неподвижными, но величественными. «Не мираж», убеждал он своих спутников, «это земля, которую никто ещё не видел». Подобные очертания ранее действительно указывали на острова, которые впоследствии открывались. Но суровые условия Арктики (ледяные поля, штормовые ветра и непроглядная мгла) не позволили приблизиться к цели.

Его спутник Матвей Геденшторм оставался скептиком. Он предположил, что Санников мог принимать за сушу ледяные массивы, которые при особом свете выглядели как горные хребты. Но несмотря на сомнения, итоговая карта экспедиции зафиксировала: «земля, виденная Санниковым». С этого момента начинается долгая и опасная охота за призрачным островом, которая будет длиться почти столетие.

Копаясь в инете в поисках фото нашла такую прелестную вещь. Ну, прелесть просто - Константин Хабенский в роли якутского купца Якова Санникова (фото из Москвы, вроде)

В 1820 году Морское министерство поручило лейтенанту Петру Анжу проверить гипотезу. Экспедиция обследовала Новосибирские острова, но ни одно из наблюдений Санникова не подтвердилось. Льды, как живые стены, преграждали путь. Каждое утро исследователи выходили на палубу, надеясь увидеть знакомые очертания, и каждый вечер возвращались с пустыми руками. Несмотря на это, в научных кругах легенда о Земле Санникова жила, подстёгивая воображение и дерзость будущих исследователей.

Интерес к загадочной земле снова вспыхнул после открытий американца Джорджа Де Лонга в 1881 году. Он обнаружил новые острова в тех краях, где, по мнению русских географов, мог находиться остров Санникова. Некоторые предположили, что это то самое место, которое видел Санников. Но расстояния не совпадали, а ледяные миражи снова запутали карты.

Ключевой фигуре в истории поисков стал Эдуард Васильевич Толль - геолог и полярный исследователь, человек с жгучим любопытством и железной решимостью. В 1886 году он, стоя на том же берегу Котельного острова, что и Санников, снова заметил на горизонте очертания гор. Глаза Толля загорелись. В тот момент он понял: эта загадка станет целью всей его жизни. Он рисовал карты, делал заметки о ледяных миражах, обсуждал наблюдения с коллегами, ночами мечтая о том, что он первым разгадал тайну неизвестного острова.

В 1900 году Толль возглавил Русскую полярную экспедицию на шхуне «Заря». Формально цель экспедиции было комплексное изучение Арктики, но сердце исследователя было занято исключительно Землёй Санникова. Шхуна медленно продвигалась сквозь ледяные торосы, ветер резал лицо, а штормовые облака скрывали солнце на долгие дни. Ночи были черны, как пропасти, и казалось, что сама Арктика пытается удержать свои секреты.

Толль описывал эти моменты в дневниках: «Каждое утро мы ищем землю, которая, возможно, существует лишь в нашем воображении. Лёд шепчет, а ветер смеётся. Но я чувствую её там, за горизонтом». Он считал, что Земля Санникова это просто место, где вулканы согревают землю, где жизнь сохраняется даже среди ледяных пустынь. В 1902 году Толль с тремя спутниками отправился на остров Беннетта и бесследно исчез. Поисковые экспедиции Александра Колчака нашли лишь пустой лагерь, дневники с заметками и записи о ледяных миражах. Судьба Толля и его спутников осталась загадкой, которая питала новые мифы о Северных землях.

В 1930-е годы арктическая авиация и ледоколы убедительно доказали: Земли Санникова не существует. Наиболее вероятно, что Санников и Толль наблюдали ледяные массивы, иллюзорные острова или временные льдины. Некоторые острова Новосибирского архипелага (Васильевский и Семёновский) действительно исчезли в XX веке, возможно, судьба загадочной Земли была схожа.

Научные поиски переплелись с мифами. Якутские легенды рассказывали о «тёплой земле», куда улетают птицы, где скрывается народ онкилонов. Владимир Обручев в 1926 году объединил эти мифы и научные данные в романе «Земля Санникова», описав остров, где вулканы согревают землю, а мамонты и племена вампу живут среди приключений и опасностей. Одно время даже думали, что эта земля - остров Врангеля (кстати, тоже полный загадок).

Ответ на пост «ТехноМиф Кактус против радиации? Почему мы в это верили — и кто на этом заработал»1

Во всю эту хуйню с кактусами и разными дурацкими пришлёпками не верил никогда.

Реальная опасность оказалась ближе — это был монитор с кинескопом. Офис устроили так, что такой монитор с кинескопом (довольно большой), за которым работал коллега, был направлен своей задней частью точно мне в голову. Мне хватило побыть пару месяцев в такой обстановке, чтобы в любой рабочий день хотелось блевать уже к обеду.

Слава богу, догадались. Хватило ума переставить технику. Полегчало.

А монитор тот я потом забрал домой.

ТехноМиф Кактус против радиации? Почему мы в это верили — и кто на этом заработал1

Помните пузатые мониторы 90-х и обязательный кактус рядом? Его ставили «чтобы не так вредно было» — он якобы «пил излучение». Миф, в который поверили миллионы.

🔍 Откуда он взялся?

На стыке страха («радиация» звучала жутко), незнания (никто толком не знал, как работают ЭЛТ-мониторы) и ритуала (поставил растение — стало спокойнее).

🌵 Что реально делал кактус?

Не экранировал, не поглощал. Он немного увлажнял воздух и собирал пыль на иглы — вот и вся «магия».

💸 Кому это было выгодно?

Рынку. Нам втюхивали:

«антирадиационные» сетки (на деле — просто антибликовые),

биостикеры, гармонизаторы, чудо-наклейки,

буклеты с псевдонаукой.

Все хотели простого ответа. Им его дали — в коробочке.

🧠 Почему мы верили?

Иллюзия действия: поставил — молодец.

Авторитет: «у всех так».

Эффект уюта: зелень рядом — уже легче.

🧾 Что реально помогало?

Расстояние 50–70 см до экрана.

Частота выше 85 Гц (тогда) и без ШИМ (сейчас).

Свет сбоку, не за спиной.

Правило 20-20-20 для глаз.

Проветривание и нормальный микроклимат.

📡 А сегодня?

Миф жив: в виде «наклеек от 5G», чехлов от радиации, «био-гармонизаторов» для Wi-Fi. Признаки обмана — те же.

💡 Кто реально спас наши глаза?

Не кактус, а прогресс: ЖК-экраны, антибликовые режимы, крупные шрифты и осознанное использование техники.

🌿 Так выбрасывать кактус?

Нет. Пусть остаётся как символ. Он напоминал нам: даже в мире технологий хочется уюта и контроля. Просто не ждите от него защиты. Она — в знаниях и привычках.

🔚 Вывод:

Кактус — это ностальгия, не щит. Не ведитесь на технофольклор. Берегите глаза — и не верьте в зелёных спасителей.

Источник: Pochinka

Мифы древней Греции. Геракл против стимфалийских птиц (третий подвиг)

Эврисфей, видимо, был фанатом «сложнее и опаснее», и отправил Геракла разбираться с местными хулиганами стимфалийскими птицами. Ну, птицы это вам не воробьи на улице. Эти пернатые твари реально превращали окрестности города Стимфала в пустыню. Они нападали на животных, людей, домашние огороды и вообще полный трэш. Когти у них были медные, клювы острые, как лезвия циркулярки. А перья… ах да, перья! Бронзовые! И падали с небес на любого, кто осмеливался пройти мимо. То есть даже просто «привет, птицы», то это уже смертельная ловушка.

Геракл, естественно, сразу подумал: «Ну, ок, это снова уровень “босс”. Придётся импровизировать». И тут на сцену выходит Афина Паллада, умная, как всегда, и даёт герою два медных тимпана, выкованных Гефестом. Она объясняет: «Встань на холм, бей в тимпаны, птицы поднимутся в воздух, а потом ты их всех разнесёшь стрелами». Геракл, конечно, не спорит, берёт тимпаны и поднимается на холм, думая: «Окей, посмотрим, кто тут главный».

БАМ! Он бьёт в тимпаны, звук оглушительный, птицы, словно от взрыва, поднимаются в воздух. Кружатся над лесом в панике, перья начинают сыпаться на землю как маленькие медные ракеты. В общем, апокалипсис с перьями. Но Геракл стоит спокойно, даже один бронзовый снаряд не попал ему на голову. Он достаёт лук и начинает целиться. «Бах! Бах! Бах!» и птицы, в страхе, рванули ввысь, почти за облака, а потом умчались далеко за пределы Греции, на берега Понта Эвксинского.

Геракл думает: «Ну что ж, снова сделал невозможное». Возвращается в Тиринф, весь довольный, но уже через несколько минут понимает: Эврисфей не отдыхает. Новый подвиг уже на подходе.

И вот мораль: если у тебя есть тимпаны, лук и немного мозгов — даже стая бронзовых убийц не страшна. А если нет то бегите, пока можете.

Звери Аларда. Раханг

Раханги обитают в море Тедж. В длину достигают 17 метров. Живут поодиночке. Являются хищниками. Обитают эти гиганты только в условиях низкой температуры. Встретить их можно только у Синальских островов и пустошей Борра с полуостровом Реу. Раханги путешествуют вслед за льдами и встретить их где-либо кроме холодных вод невозможно.

Особо примечательными являются челюсти этой рыбы. Ее укус по праву считается одним из самых сильных среди обитателей Аларда. Они способны перекусить самый толстый щит торбов без каких-либо трудностей. Так же любому наблюдателю сразу же бросается в глаза бронированная голова раханга. Дело в том, что они относятся к классу панцирных рыб, которых считаются наиболее древними среди своих сородичей. Защитный слой помогает обороняться от врагов, но очень сильно сковывает движение и замедляет рыбу. Поэтому раханги решили отказаться от брони в угоду скорости, но оставили ее на голове, что только добавляет силы этим созданием. Дело в том, что рыбы обернули себе в плюс эту деталь. Если они видят жертву, то разгоняются снизу и врезаются в нее. Удар такой махины как минимум дезориентирует добычу, а как максимум тут же убивает. Рахангу остается только сомкнуть на ней свои челюсти и ей конец. От этой тактики страдают даже рыболовы, лодки которых не редко становятся жертвой этого создания.

Раханги живут очень долго, но и растут соответствующе. Половой зрелости они достигают к 15 годам, а также тот факт, что они очень привязаны к холодным водам, делает встречу с ними достаточно маловероятной. Но это не относится к особым территориям на самом севере, где лед практически никогда не исчезает. Именно там живут самые большие и опасные раханги, но стоит заметить, что и представители 7 народов Аларда там не частые гости.

В море Тедж раханги конкурируют с гарсами и аттилусами за звание верховных хищников. Акисы не раз становились свидетелями, как застигнутые врасплох гарсы и аттилусы становились жертвами обладателя страшных челюстей. Поэтому в племени Тедж это создание почитают и называют одним из правителей северных вод.

Еще больше зверей и различных удивительных существ из мира Аларда вы можете найти перейдя в профиль. Начать знакомство с огромным и неизведанным миром Аларда можно прочитав первую книгу "Алард. Тень хаоса" из цикла "Алард", которую вы найдете по ссылке: https://www.litres.ru/author/rey-bo/ или же: https://author.today/work/455547