Кто видел Землю Санникова на самом деле?

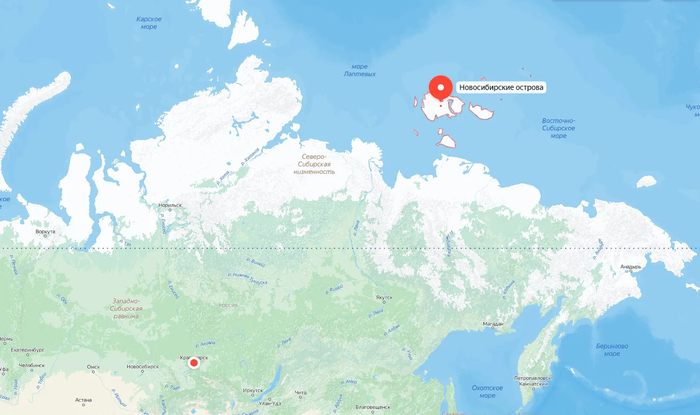

Русская Арктика всегда была местом, где реальность сплеталась с легендами, где ледяные горизонты таили неизвестное. Здесь не только холод и штормы, но и бесконечные тайны. Среди всех легенд этого сурового края особое место занимает Земля Санникова, которую, по свидетельствам путешественников XIX века, можно было разглядеть с Новосибирских островов. Более века учёные и исследователи пытались разгадать её секрет, и история этих поисков стала настоящей драмой человеческой одержимости.

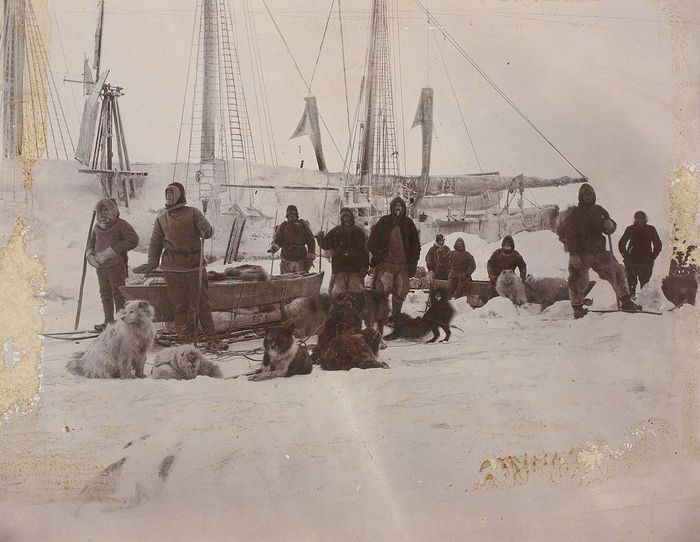

Фото экспедиции Нансена конца XIX века. Привожу здесь просто в качестве примера условий, в которых проходили подобные арктические экспедиции

В 1810 году якутский купец и исследователь Яков Санников высадился на остров Котельный. Сама по себе эта экспедиция уже была вызовом для своего времени (о чём есть у меня на канале). так вот, стоя на скользком, покрытом льдом берегу, Яков заметил на северном горизонте тёмные силуэты гор, которые казались неподвижными, но величественными. «Не мираж», убеждал он своих спутников, «это земля, которую никто ещё не видел». Подобные очертания ранее действительно указывали на острова, которые впоследствии открывались. Но суровые условия Арктики (ледяные поля, штормовые ветра и непроглядная мгла) не позволили приблизиться к цели.

Его спутник Матвей Геденшторм оставался скептиком. Он предположил, что Санников мог принимать за сушу ледяные массивы, которые при особом свете выглядели как горные хребты. Но несмотря на сомнения, итоговая карта экспедиции зафиксировала: «земля, виденная Санниковым». С этого момента начинается долгая и опасная охота за призрачным островом, которая будет длиться почти столетие.

Копаясь в инете в поисках фото нашла такую прелестную вещь. Ну, прелесть просто - Константин Хабенский в роли якутского купца Якова Санникова (фото из Москвы, вроде)

В 1820 году Морское министерство поручило лейтенанту Петру Анжу проверить гипотезу. Экспедиция обследовала Новосибирские острова, но ни одно из наблюдений Санникова не подтвердилось. Льды, как живые стены, преграждали путь. Каждое утро исследователи выходили на палубу, надеясь увидеть знакомые очертания, и каждый вечер возвращались с пустыми руками. Несмотря на это, в научных кругах легенда о Земле Санникова жила, подстёгивая воображение и дерзость будущих исследователей.

Интерес к загадочной земле снова вспыхнул после открытий американца Джорджа Де Лонга в 1881 году. Он обнаружил новые острова в тех краях, где, по мнению русских географов, мог находиться остров Санникова. Некоторые предположили, что это то самое место, которое видел Санников. Но расстояния не совпадали, а ледяные миражи снова запутали карты.

Ключевой фигуре в истории поисков стал Эдуард Васильевич Толль - геолог и полярный исследователь, человек с жгучим любопытством и железной решимостью. В 1886 году он, стоя на том же берегу Котельного острова, что и Санников, снова заметил на горизонте очертания гор. Глаза Толля загорелись. В тот момент он понял: эта загадка станет целью всей его жизни. Он рисовал карты, делал заметки о ледяных миражах, обсуждал наблюдения с коллегами, ночами мечтая о том, что он первым разгадал тайну неизвестного острова.

В 1900 году Толль возглавил Русскую полярную экспедицию на шхуне «Заря». Формально цель экспедиции было комплексное изучение Арктики, но сердце исследователя было занято исключительно Землёй Санникова. Шхуна медленно продвигалась сквозь ледяные торосы, ветер резал лицо, а штормовые облака скрывали солнце на долгие дни. Ночи были черны, как пропасти, и казалось, что сама Арктика пытается удержать свои секреты.

Толль описывал эти моменты в дневниках: «Каждое утро мы ищем землю, которая, возможно, существует лишь в нашем воображении. Лёд шепчет, а ветер смеётся. Но я чувствую её там, за горизонтом». Он считал, что Земля Санникова это просто место, где вулканы согревают землю, где жизнь сохраняется даже среди ледяных пустынь. В 1902 году Толль с тремя спутниками отправился на остров Беннетта и бесследно исчез. Поисковые экспедиции Александра Колчака нашли лишь пустой лагерь, дневники с заметками и записи о ледяных миражах. Судьба Толля и его спутников осталась загадкой, которая питала новые мифы о Северных землях.

В 1930-е годы арктическая авиация и ледоколы убедительно доказали: Земли Санникова не существует. Наиболее вероятно, что Санников и Толль наблюдали ледяные массивы, иллюзорные острова или временные льдины. Некоторые острова Новосибирского архипелага (Васильевский и Семёновский) действительно исчезли в XX веке, возможно, судьба загадочной Земли была схожа.

Научные поиски переплелись с мифами. Якутские легенды рассказывали о «тёплой земле», куда улетают птицы, где скрывается народ онкилонов. Владимир Обручев в 1926 году объединил эти мифы и научные данные в романе «Земля Санникова», описав остров, где вулканы согревают землю, а мамонты и племена вампу живут среди приключений и опасностей. Одно время даже думали, что эта земля - остров Врангеля (кстати, тоже полный загадок).