Пейзажи заброшенных строений, ссср, 1990 год

"Клуб путешественников": увлекательно и подробно о том, как строят корабли, и как они ходят

Сегодня в нашей стране отмечается День кораблестроителя (судостроителя). Поздравляю всех сопричастных и предлагаю вашему вниманию выпуск любимого "Клуба путешественников", в котором интереснейшие гости Юрия Сенкевича рассказывают об истории развития русского судостроения, в частности, строительстве судов эпохи Петра I и парусных учебных кораблях "Крузенштерн" и "Седов", на которых проходят морскую практику курсанты мореходных училищ рыбной промышленности.

Главная редакция научно-популярных и образовательных программ, 1982. Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд России»

Нелегкий путь легкого крейсера. «Михаил Кутузов» — последний в своем классе

Перед Второй мировой войной советский флот катастрофически уступал в могуществе силам практически всех морских держав. На весь ВМФ приходилось только четыре линкора и четыре лёгких крейсера типа «Светлана», которые были заложены ещё перед Первой мировой войной. Вступление в строй в 1938-1941 годах четырёх лёгких и достаточно удачных крейсеров проекта 26/26-бис не особо изменило ситуацию. Эти корабли проектировались для Балтийского и Черноморского флотов. Поэтому специально для Тихоокеанского и Северного на основе проекта 26-бис в 1938 году был разработан «океанский» лёгкий крейсер проекта 68-К с вооружением из 152-мм орудий, а также увеличенными дальностью и автономностью плавания. Планировалось построить 17 кораблей этого типа, но заложить успели лишь 5. На начало Великой Отечественной войны все корпусы находились в стадии готовности 25-30%.

После Победы было решено достроить их с учётом накопленного в годы войны опыта. Но так как доработать проект 68-К под новые требования не представлялось возможным, ограничились минимальными улучшениями,а новые технические решения отложили до проекта 68-бис. Их разработка началась в середине 1947 года.

Разработка и строительство

Работы над переделкой проекта 68-К велись в ЦКБ-17 под руководством А.С. Савичева. Так как по новому крейсеру уже имелся ряд готовых наработок ещё с 1940 года, то от стадии эскизного проекта отказались. Советскому флоту требовалось срочно обеспечить себе как минимум паритет сил, особенно на Тихом океане. Поэтому уже в январе 1947 года ЦКБ-17 получило техническое задание на разработку нового лёгкого крейсера. В 1948 году после предоставления технической документации проект 68-бис был утверждён и включён в масштабную программу. Она предусматривала постройку сразу 25 таких кораблей, которые должны были вступить в строй к середине 1950-х годов.

Впоследствии программа строительства крейсеров проекта 68-бис или типа «Свердлов» (по имени головного корабля серии) была сокращена до 21 единицы. В 1949 году заложили корпусы «Свердлова» и «Орджоникидзе», в 1950 — «Жданова», «Александра Невского», «Адмирала Ушакова» и «Адмирала Нахимова», в 1951 — «Адмирала Сенявина», «Александра Суворова», «Щербакова», «Адмирала Корнилова», «Михаила Кутузова», в 1952 — «Адмирала Лазарева», «Козьмы Минина», и «Дмитрия Пожарского», в 1953 — «Мурманска», «Молотовска», «Таллина», «Кронштадта» и «Дмитрия Донского». Закладку оставшихся 7 крейсеров отменили в 1954 году. Стремительное развитие ракетного оружия сделало чисто артиллерийские корабли морально устаревшими. Модернизировать всю серию 68-бис по типу «Михаила Кутузова» или «Дзержинского» сочли нецелесообразным.

Конструкция

Корпус

Крейсер проекта 68-бис

В основе «Михаила Кутузова» и других кораблей проекта 68-бис лежит корпус лёгкого крейсера типа «Чапаев». Чтобы обеспечить ему хорошую остойчивость и возможность действовать на океанских коммуникациях, нормальное водоизмещение увеличили до 13200 тонн. Корпус сделали длиннее и шире — 210 и 22 м соответственно. Также конструкторы удлинили полубак (почти до 80% длины) для повышения мореходности и защиты палубы от заливания.

Но главные особенности заключались в другом. Впервые в советском флоте для полного соединения всех узлов, в том числе и крупногабаритных, применялась сварка. Кроме этого, конструкторы отказались от классической схемы установки броневых плит поверх корпуса. Броневую цитадель интегрировали непосредственно в силовой набор. Точно так же ранее авиаконструктор Ильюшин применил эту технологию на своём знаменитом штурмовике Ил-2.

Значительное внимание уделялось непотопляемости и защите от подводных взрывов. 73% длины корпуса занимало двойное дно, вдоль бортов имелась развитая система продольных переборок и дополнительных резервуаров. Корпус разделялся на 23 герметичных отсека. Испытания показывали, что крейсер «Михаил Кутузов» сохраняет плавучесть даже при затоплении сразу трёх смежных отсеков.

Массивная передняя надстройка частично соединялась с передней дымовой трубой. По аналогии размещалась и кормовая надстройка, которая имела гораздо меньшие габариты.

Бронирование

Крейсер «Михаил Кутузов» в доке

Проект 68-бис получил мощное для своего класса бронирование. Фактически оно было аналогично имевшемуся у крейсеров проекта 68-К. В центральной части корпуса располагалась включенная в силовой набор цитадель из броневой низколегированной стали толщиной 100 мм. Она проходила от крайнего носового до крайнего кормового барбета башен ГК и имела 2.5 м высоты, из которых 2 метра приходились на часть корпуса под ватерлинией. В носовой части цитадель оканчивалась 120-мм броневым траверзом, в кормовой — 100-мм. За пределами цитадели в носу и корме броня уменьшалась до 20 мм. Исключение составляли лишь борта в районе румпельного и рулевого отделений. Их бронирование составляло 100 мм в нижней части и 50 мм в верхней. Барбеты башен главного калибра изготавливались из 130-мм брони.

На главный бронепояс опиралась нижняя бронепалуба. В районе цитадели её толщина составляла 50 мм, в оконечностях — 20 мм. В районе колосников и решёток шахт машинно-котельного отделения горизонтальное бронирование было усилено до 125 мм. Боевая рубка имела толщину стенок 130 мм, 100-мм крышу и 30-мм палубу.

Все остальные важные части крейсера — ходовая рубка, боевые, командно-дальномерные посты и посты наводки — защищались лёгкой 10-мм броней, обеспечивающей защиту от мелких осколков. Палубно-башенные установки универсальной артиллерии защищались 20-мм броней и 10-мм крышей.

Общий вес брони составил 2910 тонн, как и на крейсерах типа «Чапаев». Но водоизмещение кораблей проекта 68-бис было больше на 2000 тонн. Такая экономия была достигнута как раз за счет интеграции броневой цитадели в силовой набор корпуса.

Силовая установка

На новые лёгкие крейсеры поставили ту же силовую установку эшелонного типа, что и на серии «Чапаев». Это была двухвальная паротурбинная ГЭУ, включавшая в себя два ТЗА ТВ-7 и шесть котлов КВ-68. Суммарная мощность достигала 110-120 тысяч л.с. Еще два котла КВС-68-бис использовались для бытовых целей и отопления.

Нормальный запас топлива составлял 3420 тонн. Большая половина (53%) хранилась в бортовых резервуарах, а остальная часть размещалась в междудонном пространстве. Дополнительно «Михаил Кутузов» мог принять еще 500 тонн в кормовые, расходные и нефтеперегрузочные цистерны.

Максимальная скорость корабля составляла 33 узла. Дальность плавания при нормальном запасе топлива и 16-узловом ходе достигала 9000 миль, а автономность по воде, провизии и ГСМ — 30 суток.

Вооружение

Главный калибр

152-мм трёхорудийная башня MK-5-бис

В качестве главного калибра было решено оставить 152-мм орудия Б-38 в трёхорудийных установках МК-5-бис с длиной ствола 58 калибров и картузной системой заряжания. Такие же устанавливались на крейсерах типа «Чапаев». Эти орудия разработали в 1940 году, и для своего времени их баллистика был лучшей в своем классе. Они имели максимальную дальность стрельбы в 30200 м при угле возвышения +45° и боевую скорострельность 4.5-7.5 выстр./мин. Башни размещались по линейно-возвышенной схеме — две в носовой части и две в кормовой.

Боекомплект включал в себя полубронебойные снаряды ПБ-35, осколочно-фугасные ОФ-35 и зенитные ЗС-35 с дистанционным взрывателем. Угол наведения орудий ГК допускал ведение заградительного зенитного огня. Все снаряды имели одинаковую массу 55 кг, но различались по массе ВВ.

Зенитная артиллерия

Спаренная установка СМ-5-1 на крейсере «Михаил Кутузов»

Зенитная артиллерия дальнего радиуса на «Михаиле Кутузове» была представлена четырьмя спаренными установками СМ-5-1 со 100-мм орудиями В-54, расположенными побортно. Орудия были разработаны также в 1940 году. Но благодаря современной системе дистанционного управления и стабилизации самой установки обеспечивалась очень высокая эффективность ведения огня даже в условиях качки.

При максимальном угле вертикального наведения +85° досягаемость по высоте достигала 16000 м, а максимальная дальность стрельбы по морским целям составляла 24000 м. Каждая установка могла выпускать до 36 выстрелов за минуту.

В качестве ПВО ближнего радиуса действия «Михаил Кутузов» имел кормовую и носовую группу зенитных автоматов. Каждая группа включала в себя 8 спаренных щитовых установок В-11 с 37-мм зенитными автоматами 70-К с водяным охлаждением. Они имели ручное наведение в двух плоскостях и максимальный угол возвышения +90°, что позволяло вести стрельбу по воздушным целям на высоте до 4000 м с практической скорострельностью до 180 выстрелов в минуту на ствол.

Верхняя часть носовой надстройки крейсера с 30-мм автоматами АК-230

В конце 70-х годов XX века зенитное вооружение корабля было признано недостаточным. Его усилили установкой восьми современных зенитных автоматов АК-230 со спаренными 30-мм пушками НН-30. Новая система ПВО имела скорострельность в 2000 выстрелов в минуту и досягаемость по высоте 4800 м. Дополнительными преимуществами были высокая скорость горизонтального и вертикального наведения, а также система стабилизации.

Минно-торпедное вооружение

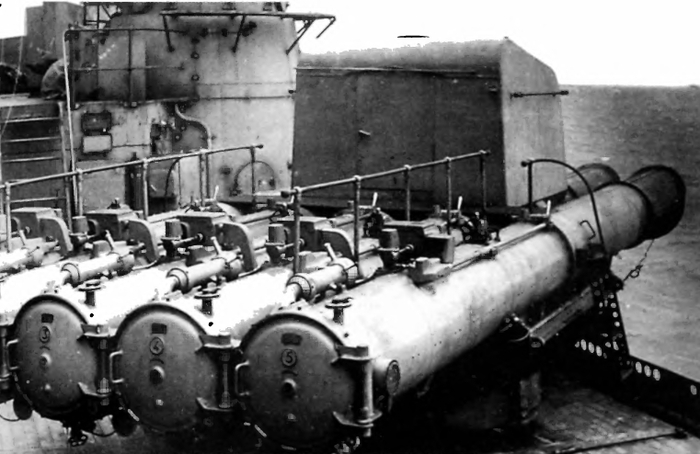

Торпедный аппарат ПТА-53

Между дымовыми трубами с каждого борта устанавливался пятитрубный 533-мм торпедный аппарат ПТА-53-68бис на поворотной платформе. Он имел дистанционную систему управления и мог вести стрельбу как залпом, так и одиночными выстрелами по подводным и надводным целям. В боекомплект входили противолодочные торпеды СЭТ-53 и СЭТ-65, а также противокорабельные 53-65К.

В кормовой части предусматривалась установка минных палубных путей, на которые крейсер мог принимать от 68 до 132 ударных или гальваноударных мин (в зависимости от типа).

Радиоэлектронное вооружение

Стрельба орудий главного калибра управлялась с централизованного ПУС «Молния АЦ-68-бис А», который включал в себя РЛС «Залп», радиодальномеры «Штаг-2», а также два командно-дальномерных пункта КДП2-8-III.

Для управления универсальной и зенитной артиллерией использовалась СУО «Зенит-68-бис-А», куда входили РЛС обнаружения воздушных целей «Гюйс-2» и «Якорь-М», а также собственные дальномерные пункты.

Для противолодочной борьбы имелась ГАС «Тамир-5Н», с которой информация могла передаваться на полуавтоматическую систему ведения торпедной стрельбы «Сталинград-2Т-68бис» с РЛС «Заря».

Модернизации

1955 г. В кормовой части на юте в ходе испытаний вертолетов Ми-1 и Ка-15 оборудовали вертолётную площадку. В дальнейшем её было решено оставить, чтобы при необходимости вертолёты могли сесть на крейсер. Но собственного вертолёта «Михаил Кутузов» не имел.

1956 г. На площадке грот-мачты была установлена новейшая на то время РЛС дальнего обнаружения воздушных целей П-8 «Волга», «видевшая» самолеты противника на дистанции до 150 км.

1966-1967 гг. РЛС П-8 демонтировали. Взамен установили более совершенную РЛС П-10 «Волга-А» с увеличенной до 200 км дистанцией обнаружения, а также РЛС «Киль-У». Была демонтирована носовая батарея зенитных автоматов (вместо неё разместили учебные штурманские классы).

1979-1986 гг. Крейсер находился на капитальном ремонте с целью увеличения срока службы и модернизации по проекту 68А для повышения боевой эффективности. Носовая группа зенитных автоматов была возвращена на своё место. Вокруг носовой надстройки смонтировали восемь установок АК-230 и четыре СУО МР-104 «Рысь». Установили более современную аппаратуру РЭБ, навигационное оборудование и системы связи. В рубке оборудовали флагманский командный пункт.

Боевая служба

«Михаил Кутузов» был заложен 22 февраля 1951 года на Николаевском судостроительном заводе им. Носевича. В январе 1955 года корабль был зачислен в 50-ю дивизию крейсеров Черноморского флота вместе с однотипными «Молотовым», «Дзержинским», «Ворошиловым» и «Адмиралом Нахимовым».

Крейсер «Михаил Кутузов» на Неве в 1957 году.

С 1955 по 1968 года крейсер активно участвовал в заграничных походах по Чёрному и Средиземному морям, выходил в боевой поход в Средиземное море в составе тактического соединения Черноморского флота.

В августе 1962 года командование ЧФ СССР решило привлечь «Михаила Кутузова» к участию в операции «Анадырь» по переброске советских войск и ядерного оружия на Кубу. До декабря экипаж крейсера активно готовился к походу, но после мирного разрешения Карибского кризиса поход был отменён.

С июня 1967 года по 31 декабря 1968 года корабль два раза принимал участие в оказании помощи военно-морскому флоту Арабской Республики Египет.

С марта по июль 1970 года «Михаил Кутузов» вновь отправляется в Средиземное море для несения боевой службы — на этот раз для помощи Сирии.

После возвращения на базу крейсер становится на капитальный ремонт, который завершился в сентябре 1973 года. Но после завершения ходовых испытаний корабль законсервировали, и он простоял в Севастополе до 1979 года. Затем крейсер отправили на модернизацию, в ходе которой поменяли радиоэлектронное оборудование и установили современные зенитные автоматы АК-230. «Михаила Кутузова» вновь включили в действующий состав флота, но в походы он больше не ходил. В декабре 1988 года его вновь поставили на консервацию. Держать в составе флота чисто артиллерийский корабль такого типа было слишком накладным, тем более, что его боевая эффективность стремилась к нулю против современных кораблей с УРО.

Общий вид крейсера «Михаил Кутузов», Новороссийск

В 1992 году «Михаил Кутузов» вывели из состава флота после почти 40 лет службы. Рассматривался вопрос об утилизации корабля. Благодаря усилиям ветеранов флота и ГШ ЧФ правительство решило не разделывать «Кутузов» на металл, а превратить его в музей и корабль-памятник. Этот статус был присвоен крейсеру в 2001 году, после чего его перебазировали в Новороссийск. Там он находится до сих пор.

Оценка проекта

На момент своего создания «Михаил Кутузов» представлял собой достаточно сбалансированный лёгкий крейсер с мощным артиллерийским вооружением и бронированием, превосходящим большинство своих одноклассников. Но в послевоенное время чисто артиллерийские корабли такого класса уже стали анахронизмом. Они во всем уступали даже меньшим по водоизмещению эсминцам с управляемыми ракетами. Поэтому с принятием на вооружение ракетных крейсеров корабли проекта 68-бис стали просто не нужны.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией Мира Кораблей

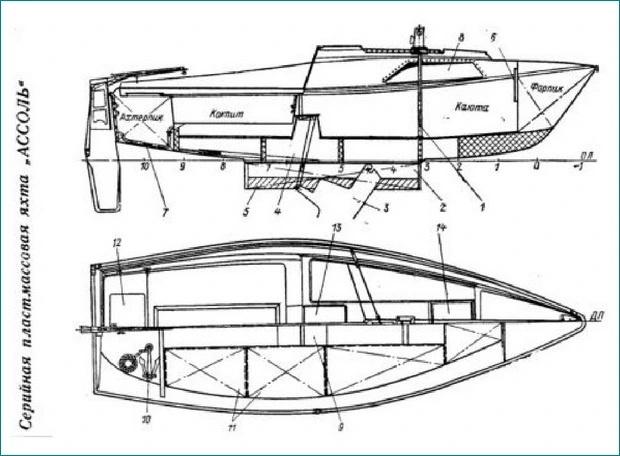

Яхта «Ассоль». Рождённая в СССР

ПЕРВАЯ ЯХТА ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

В 1974 году на судостроительном заводе «Авангард» приступили к выпуску прогулочно-туристской парусно - моторной яхты «Ассоль». Впервые в стране подобные суда стали выпускать для продажи населению. Ее корпус был сделан из стеклопластика, длина судна — около 5,5 м, площадь парусов – 13,5 м, скорость с мотором – 11 км/ч.

Еще в 1973 году журнал «Катера и Яхты» опубликовал результаты тестирования опытного образца «Ассоли», спроектированного и построенного Центральным конструкторским бюро «Нептун». Яхта создавалась как универсальное прогулочно - туристское судно широкого пользования. Этим обусловлено такое сочетание предъявляемых к ней требований, удовлетворить которые в принципе очень трудно. При минимальных водоизмещении и размерениях (в частности — малой осадке) она должна была быть надежной и безопасной, простой в управлении, рассчитанной на плавания с малоопытным экипажем.

«Ассоль» получила положительную оценку комиссии, несмотря на ряд недостатков. В первом проекте в каюте на ночлег могли расположиться всего два человека, для дальних переходов яхта была, мягко говоря, некомфортабельна, обнаружены были и технические недочеты.

И все же проект получил большой читательский резонанс и после доработки чертежей ушел на производство. Первая серия выпуска планировалась совсем небольшой и недорогой, начальная цена судна составляла 2 200 рублей. Проектировщики ЦКБ продолжили работу над улучшением «Ассоли» и даже вели разработку варианта с постройкой корпуса из шпона.

Покупательский ажиотаж был большой. Читатели журнала «Катера и Яхты» писали письма в редакцию с просьбой посодействовать в приобретении яхты. Купить ее можно было через местные для покупателя оптовые базы спорт- или культтоваров. Только базы являлись посредниками между магазинами и заводами, учитывали заявки и заказывали изготовление нужного количества яхт. Сами заводы не рисковали расширять производство, не имея достаточных гарантий на продажу столь необычного для тех лет товара.

Реальная цена яхты в 1975 году составляла 3100 рублей с рассрочкой платежа на два года. Некоторые, чтобы ускорить покупку, даже приезжали в Петрозаводск специально, чтобы сделать заказ.

К 1982 году было выпущено более 400 серийных «Ассолей», план на 1982 год составлял 65 судов. Многие капитаны этих мини-яхт уже приобрели достаточный опыт и внесли различные усовершенствования в оборудование и оснастку судна. В некоторых городах появились объединения владельцев «Ассолей» — так сказать, «ассоциации класса в миниатюре». Они организовывали не только совместные плавания, но и крейсерские гонки, участвовали в соревнованиях, которые проводили местные федерации парусного спорта.

Многие критические замечания о проекте исходили от яхтсменов, привыкших к крейсерско-гоночным и гоночным судам. Для них простая базовая «Ассоль» была недостаточно быстроходна, обладала недостаточной парусностью и была лишена необходимых устройств для наиболее эффективного использования парусов.

«Катера и Яхты» продолжали следить за судьбой проекта и регулярно адресовали вопросы и замечания продвинутых читателей конструкторам и строителям судна. Создатели «Ассоли» отстаивали свой проект как прогулочно - туристское судно для семейных плаваний, поэтому вопросы обеспечения безопасности и простоты управления ставились выше вопросов скорости и маневренности судна. Ведь приобрести яхту мог практически любой человек, даже не имеющий специальной квалификации яхтенного рулевого. Хотя в руководстве по эксплуатации «Ассолей» последних лет выпуска появилась фраза: «К управлению яхтой допускаются только лица, имеющие удостоверение яхтенного рулевого», проконтролировать выполнение этого требования было почти невозможно.

В большинстве регионов страны парусные яхты личного пользования регистрировались навигационно-техническими инспекциями как гребные суда, если у них нет двигателей, или как чисто моторные, если на них имелся, например, 2-сильный «Салют». Соответственно в первом случае от владельца яхты вообще не требовалось иметь какое-либо разрешение на эксплуатацию судна, помимо судового билета; во втором — ему необходимо было сдать экзамены и получить удостоверение на право управления маломерным моторным судном — точно такое же, какое должен иметь водитель любой моторной лодки.

Ни программа подготовки судоводителей-любителей, ни правила технического освидетельствования судна на пригодность к плаванию не содержали специфических для парусных судов и их капитанов разделов. Поэтому такие меры предосторожности, принятые конструкторами «Ассоли», как умеренная площадь парусности, повышенная остойчивость и непотопляемость, нельзя не признать целесообразными.

В известной степени оправданным представлялось и оснащение яхты минимальным числом парусов, устройств и дельных вещей. Ведь каждый прошитый метр парусины, каждая завернутая гайка или изготовленная на неспециализированном производстве шкотовая лебедка оборачиваются десятками рублей в себестоимости судна. В 1980-х годах стоимость модернизированного судна росла и постепенно выросла уже до 6 000 рублей.

Многим критикам было бы удобнее приобретать яхту с минимумом снабжения и оборудования и постепенно ее «доводить», разнося расходы на несколько лет. Однако ни промышленность, ни торговля не были заинтересованы в этом. Купить необходимые «аксессуары» ни к «Ассоли», ни к любой другой лодке было практически невозможно. Владельцы «Ассолей» придумывали самые невероятные ухищрения и охотно делились ими на страницах «Катеров и яхт».

Впрочем, конструкторы шли навстречу будущим покупателям. В 1979-1980 годах прошли испытания килевого варианта «Ассоли». Лавировочные качества яхты улучшились, остойчивость заметно повысилась. На 1982 год было запланировано производство уже пяти килевых парусников.

Параллельно ЦКБ вело работы по созданию новой, несколько большей, чем «Ассоль» яхты с площадью парусности около 20 квадратных метров, улучшенной отделкой внутренних помещений и в целом более комфортабельной.

И все же производство «Ассолей» в 1980-х постепенно сокращалось. Стоимость яхты увеличивалась, что при ее характеристиках становилось фатальным. У «Ассоли» появились «конкуренты», другие судостроительные заводы подготовили свои проекты яхт с более точными и понятными характеристиками по классу. Больше не было необходимости переделывать прогулочно - туристское судно в гоночное.

В 1986 году в «Катерах и Яхтах» был опубликован проект яхты «Нева» Средне-Невского судостроительного завода (Санкт-Петербург). Это была стеклопластиковая килевая яхта с большей парусностью и всеми признаками крейсерско-гоночных яхт «минитонного» класса. Управлять «Невой» мог уже только человек, имеющий квалификацию яхтенного рулевого и определенный опыт. При сравнении с «Ассолью» отмечали несомненные преимущества «Невы» — по внешнему виду, качеству изготовления и отделки, не говоря уже о ходовых качествах, но возможности «Невы» как туристской яхты оценивались как весьма скромные.

Завод выпустил на рынок сразу 85 судов и получил хорошие отзывы владельцев. «Нева» ни в какое сравнение не идет с «Ассолью» и перекрывает ее по всем показателям! Благодарю конструкторов за хорошую яхту», — писали они и предлагали уже «Неву» выпускать в двух модификациях – в туристском и в гоночном варианте.

Хотя «Ассоли» как знаковые яхты ушли в прошлое, их все еще можно встретить на наших водных просторах. «Сделано на века» — так говорят о яхте ее владельцы в наше время. Есть такие вещи, которые по истечению даже большого промежутка времени не теряют спроса и популярности.

На сайтах объявлений ещё хватает предложений о продаже этих лодок. Цены от 100 тысяч рублей за экземпляры, требующие приложения рук, до 400 тысяч за идеальное состояние «сел и поехал».

В этом сообществе рассказываю про яхты и море, и про совместные парусные путешествия.

А ещё я здесь: https://t.me/vsevmore

Некоторые другие мои посты:

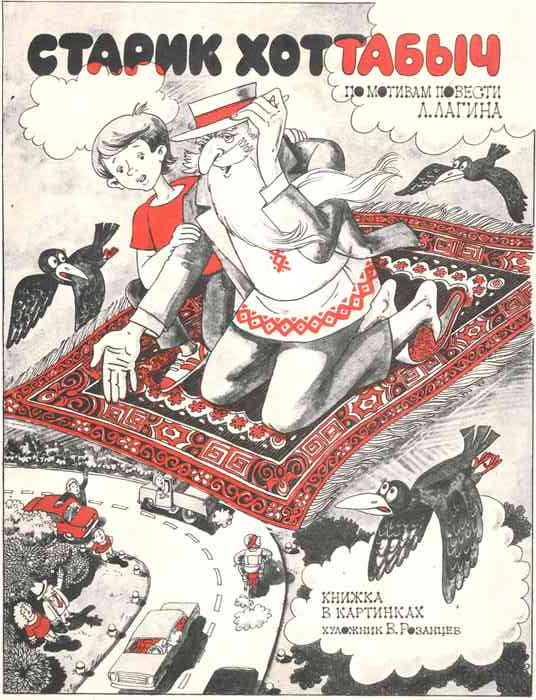

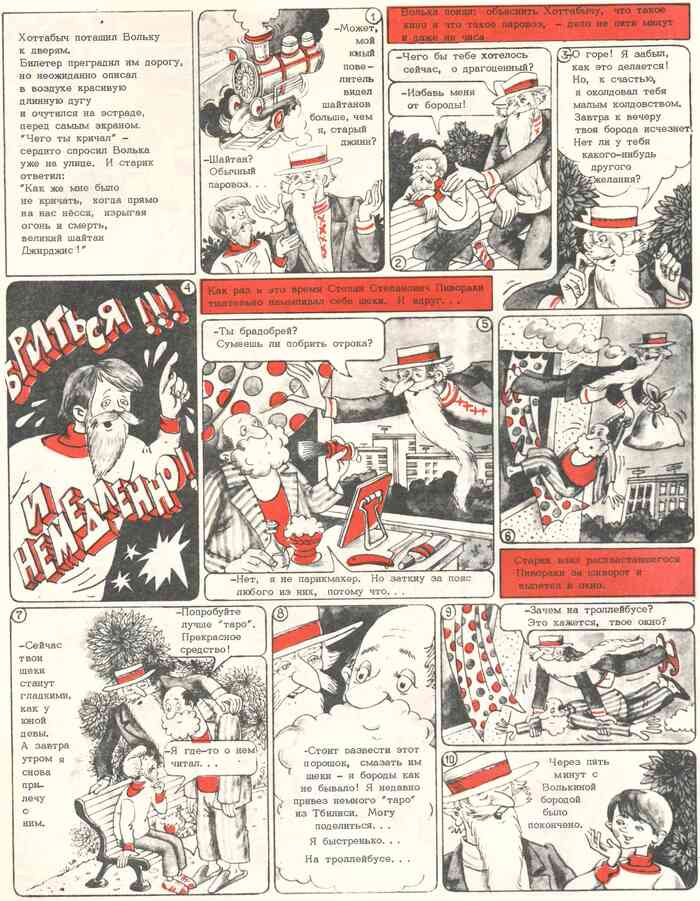

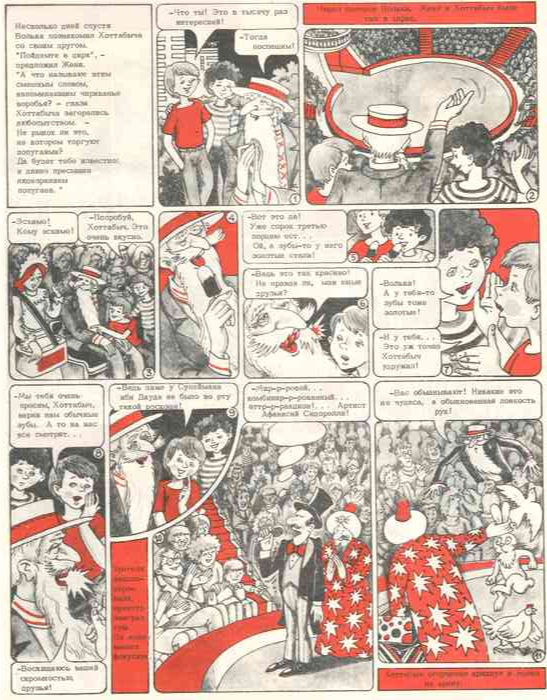

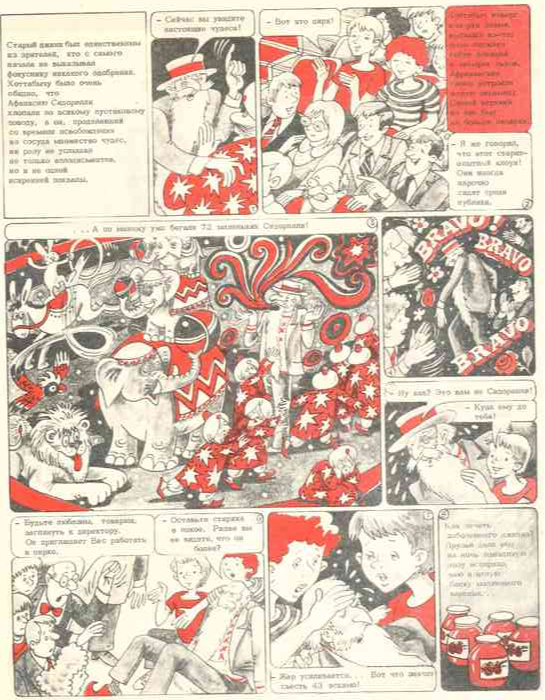

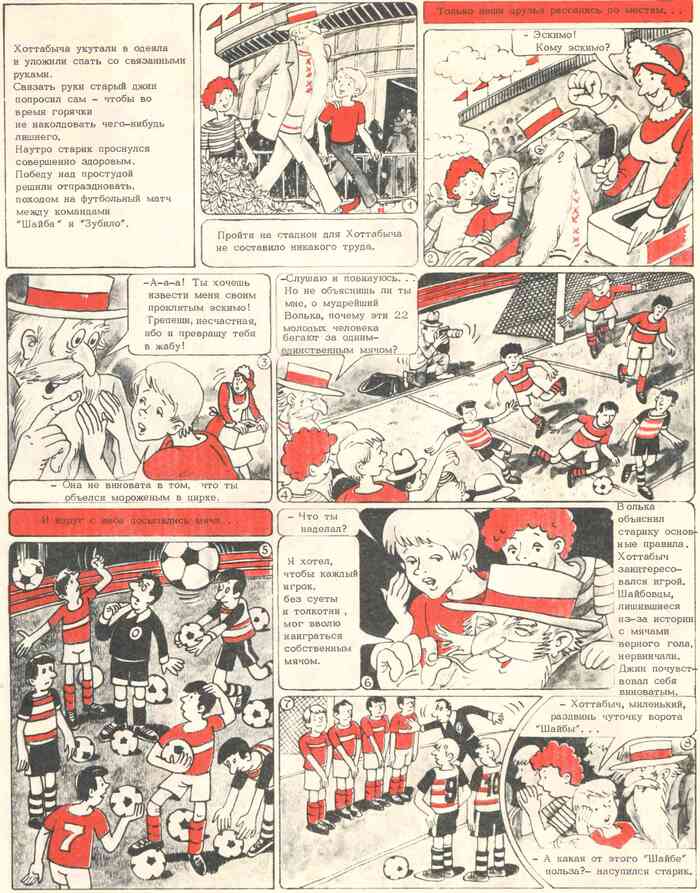

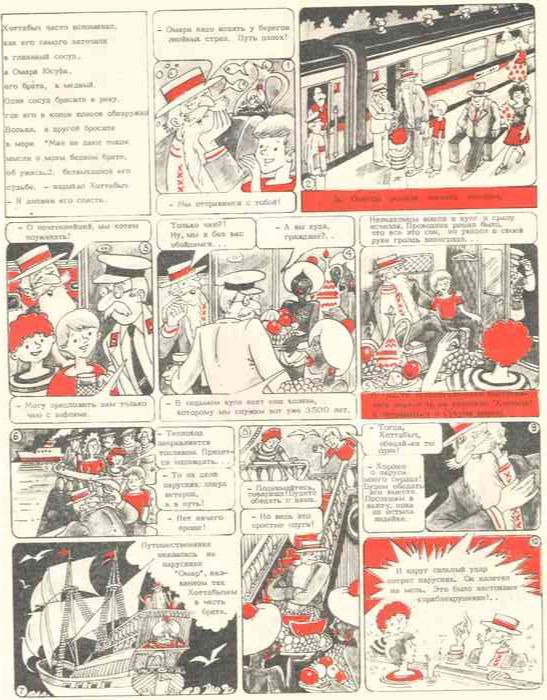

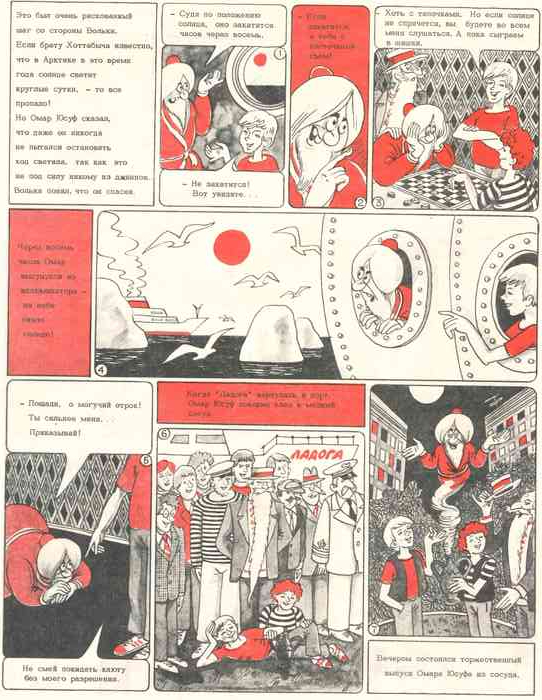

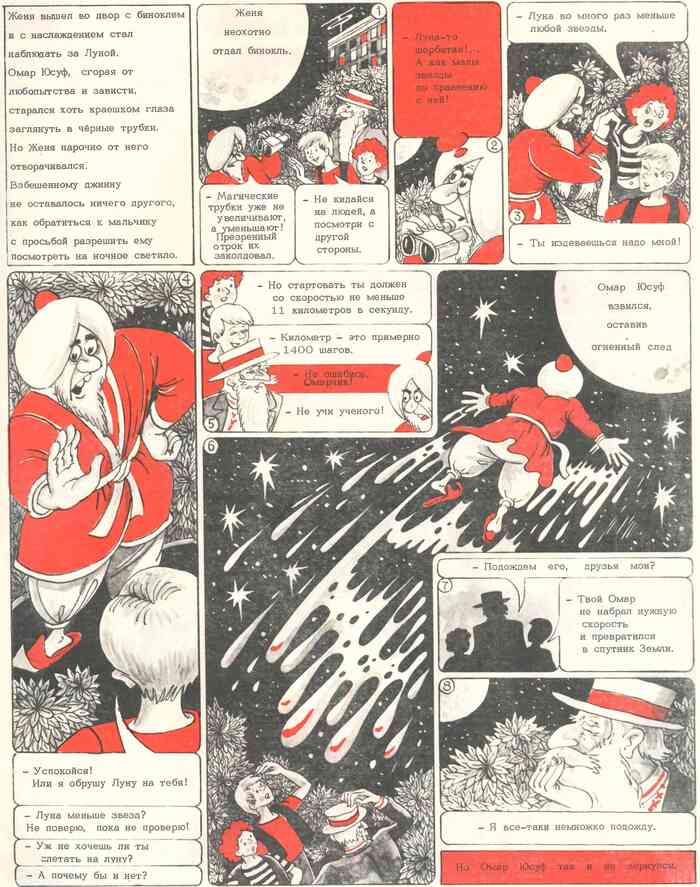

Комикс "Старик Хоттабыч" (1989 год)

У авторов канала имеется стопроцентная уверенность, что произведение "Старик Хоттабыч" (по мотивам повести Л. Лагина) в особом представлении не нуждается. "Чудесатые" приключения джинна и детей сами по себе отлично известны, ну а комикс-пересказ Валентина Розанцева (художник, сценарист) и Михаила Шпагина (сценарий) лишь позволяет посмотреть на хорошо знакомую классику под иным, во многом непривычным, углом. Издано в 1989 году на Волгодонском полиграфическом объединении.

Редкие кадры подвига СКР "Пассат" глазами противника

Про бой советского СКР "Пассат" с тремя немецкими эсминцами, написано достаточно много. Информация про этот бой гуглится без проблем.

Вкратце 13 июля 1941 года три немецких эсминца обнаружили районе маяка Гавриловский три каботажных судна - отряд ЭПРОНа в составе траулеров РТ-67 и РТ-32, буксировавших судоподъемные понтоны. Эти суда следовали из Мурманска в Иоканьгу под эскортом сторожевого корабля №22 «Пассат» (мобилизованный рыболовный траулер «В. Чкалов»).

Несмотря на безнадежную ситуацию, корабль охранения смог, ценой своей гибели, выжать из нее максимум возможного - частично отвлечь немцев от своих подопечных и тем самым спасти значительную часть экипажей обоих судов. Сам корабль вел бой до последнего, даже после потери командира и потери управления он не прекращал огонь до момента своей гибели. Из экипажа корабля удалось спасти только 2 человек.

Примечательно, что для уничтожения столь незначительной (на их взгляд) цели немецкие корабли израсходовали 4/5 артиллерийского боекомплекта и даже одну торпеду.

Сам момент боя попал в кадр немецкого оператора с одного из немецких эсминцев.