Замок Бран: дом реального Дракулы или туристическая пустышка

В Трансильванских Карпатах стоит легендарный замок Бран — магнит для сотен тысяч туристов ежегодно, приносящий Румынии миллионы евро. Принято считать, что этим замком когда-то владел сам Влад Цепеш (Дракула), и толпы, желающих прикоснуться к мрачной истории самого известного "кровопийцы" в мире, приезжают сюда за мраком вампирских легенд, скупая сувениры с клыками и фото в гробах.

Но действительно ли был здесь Влад Цепеш, грозный князь Валахии, вдохновивший Брэма Стокера? Действительно ли он владел этим замком? Или это гениальный коммерческий ход, превративший средневековую крепость в аттракцион? Чтобы понять, давайте разберёмся, кому и когда принадлежал Бран и какое отношение к нему имел "настоящий" Дракула.

Замок Бран был возведён в конце XIII века (около 1289 года) местными жителями — саксами Трансильвании — своими силами и за собственный счёт. За это венгерский король даровал им освобождение от налогов в казну на несколько веков, сделав крепость символом самоуправления. Расположенный на утёсе над ущельем, Бран стал пограничным фортом и таможней на торговом пути между Трансильванией и Валахией, контролируя пошлины и оборону. В 1622–1625 годах добавили две защитные башни, усилив лабиринт коридоров и четырёх уровней, соединённых винтовыми лестницами.

К XV веку, во времена Влада Цепеша (1431–1476), замок принадлежал венгерским королям, а управлялся трансильванскими саксами из Брашова. Это был скорее не классический феодальный замок, а стратегический объект: выдерживал осады и набеги, включая османские атаки в регионе (например, в 1442 году во время крестового похода Иоанна Хуньяди или в 1462-м, когда османы под предводительством Мехмеда II вторглись в Валахию). Бран не пал, но и не был главной целью — его стены видели больше торговцев, чем битв.

А где же тогда жил Влад Цепеш?

Влад III Цепеш - князь Валахии, южного соседа Трансильвании, правил из столицы Тырговиште и своей главной крепости Поенари в горах Арджеша — руины последней ближе всего к описанию замка в романе Стокера: утёс над пропастью, тайные ходы. Однако его не раскручивали как "замок Дракулы", в отличие от Брана. Поэтому сюда почти не ходят туристы, и вообще его нынешнее состояние далеко от идеального.

А при чём тогда Бран? Историки предполагают, что Влад мог проходить через ущелье Брана во время походов против османов или венгров и, возможно, даже останавливался в замке раз или два — как гость или пленник в 1462 году, когда венгры захватили его. Однозначного мнения нет даже на этот счёт. Тем более, нет доказательств, что он здесь жил. Большинство источников, включая румынские архивы, это отрицают.

Но как же тогда Бран стал "замком Дракулы"? Миф родился гораздо позже — в XIX веке, когда Брэм Стокер, вдохновлённый гравюрами трансильванских крепостей, описал зловещий замок в "Дракуле" (1897). Бран с его башнями и мрачными образами подошёл идеально. И даже при этом он стал "логовом вампира" только в 1970-х, когда Румыния, открывшись туристам, сделала ставку на этот образ. Власти и турфирмы назвали Бран "логовом Дракулы", хотя даже сам Стокер никогда там не был. Ну а туристы лишних вопросов особо не задают, особенно когда местные жители, зарабатывающие немалые деньги на туристах, придают легенде живости, рассказывая байки о всяких тенях, призраках и прочих "необъяснимых вещах", которыми якобы переполнен замок. Маркетинг оказался сильнее истории.

Ну а для ценителей, в моем канале в ТГ есть еще. Например про город в современной Европе, застывший с средневековье https://t.me/geographickdis/308 или про «Марию Целесту»: корабль-призрак, без единого человека на борту https://t.me/geographickdis/149

Не ругайтесь за ссылку, такие посты делаю я сам, ни у кого не ворую и потому думаю что это честно. Тем более это лишь для тех, кому интересно. Надеюсь на ваш просмотр и подписку. А интересного у меня много. Честно. Если подпишитесь, или хотя бы почитаете, то для меня это лучшая поддержка автора. Спасибо

"Русские, а ну сдайте город или пожалеете". Чем закончился ультиматум европейцев Таганрогу?

1855 год. Крымская война идёт уже два года. России тяжело. Против неё коалиция - Турция, Британия, Италия, Франция, Австрия, Пруссия, Швеция и по мелочи. Из списка выше, от России на орехи за предыдущие столетия получали все. Некоторые, особо непонятливые, не один раз. Их цель - разрушить Россию и сделать из неё "Московию". Именно этого они хотели в Крымскую войну, а не ограничения флота или каких-то пограничных земель. Россия слишком сильно возвысилась, поэтому вся эта орава пошла на нас с войной.

За нас греки и мегрелы. Последние, компактно живут в Грузии. Вот несколько известных мегрелов - Лаврентий Берия, Мелитон Кантария, Лео Бокерия.

И вот наступает самый тяжелый момент. Британцы и французы готовятся напасть на Севастополь. Но в европейских столицах сильно переживают, что попытка провалится. Во-первых, снабжение Крыма идёт из порта Таганрога (главный торговый порт России на Азове). А во-вторых, опьянённые успехом в Бердянске и Геническе, европейцы решают нанести сокрушительный удар по Таганрогу, чтобы полностью отрезать Крым от Азовского моря.

Из научной статьи "Оборона Приазовья и Таганрога"

Для англо-французских агрессоров г. Таганрог имел немаловажное значение по целому ряду причин. Порт был одним из крупнейших в Приазовье, здесь были сосредоточены крупные запасы зерна, продовольствия и товаров. Таганрог являлся возможной базой для дальнейшего проникновения союзников Оттоманской Порты в устье Дона (т.н. донские гирла. – Р. Т., Н. Ш.) к Азову, а затем – к г. Ростову-на-Дону и Новочеркасску. Защитники г. Таганрога, проникнутые духом высокого патриотизма, активно готовились к стойкой обороне города. Однако возможность обороны крайне осложнялась отсутствием здесь серьезных сооружений крепостного типа, малочисленностью гарнизона и полным отсутствием артиллерии. Это позволяло агрессорам без всякого риска подходить вплотную к городу для ведения огня и высадки десантов, и только крупные суда глубокой осадки были лишены этой возможности из-за мелководья таганрогского рейда.

Таганрог в качестве крепости основал Пётр Первый в конце 17 века, но к моменту осады, от крепости ничего не осталось. Все пушки, артиллерию и солдат переправили в Крым. И вот Лондон и Париж отправили 17 кораблей и 20 канонерских лодок брать наш главный порт.

Как справедливо отмечено выше, силы были неравны. У нас 1000 казаков, половина из них ранены после боёв. Немного жандармерии, 250 ополченцев и караульные. На весь город максимум 3000 человек. Из оружия только штыки, ружья и ножи.

В мае командующий британо-французским флотом Эдмунд Лайонс подошел к городу. Отправил на берег парламентёра и через него передал приказ сдаваться.

"Русские, сдайте нам город или пожалеете. Вас слишком мало. А нас тысячи. Если город сдадите без боя, а команду накормите и окажете почтение, то уничтожены будут только портовые мощности. При этом до конца войны Таганрог будет жить под властью британской короны в виде оккупационной генерал-губернаторщины".

Граф Егор Толстой и атаман Иван Краснов внимательно выслушали и ответили:

"Город не сдадим. Предлагаем честный бой. Выходите на берег и сразимся на штыках. Вы же каперы и офицеры знаете, что такое воинская честь. Так проявите её. Вас в три раза больше, чем нас. Вооружены до зубов, а мы с вилами да ножами. Соглашайтесь. Это будет честно".

Парламентёр всё выслушал и отправился на корабль докладывать командору Лайонсу об ответе. Через полчаса по Таганрогу полетели первые снаряды. Нещадно. Лупили весь день. Спустя 7 часов, на берег высадились 500 пехотинцев. За ними ещё столько же. Параллельно начали прицельно бить по берегу ракетами Конгрива. Очень серьёзное оружие. Такая ракета летела на расстояние до 3 километров с высокой точностью. Одна такая ракета могла спокойно сжечь целый склад или даже несколько складов. Реактивный снаряд придумали специально для атак на города и порты с моря. Она фактически сжигала все постройки, а параллельно велась десантная операция.

Однако наши отметелили этих пехотинцев у знаменитой Депальдовской лестницы так, что британцы еле унесли ноги. Затем французы атаковали у лесной биржи, но обычные мужики-добровольцы их перебили, а остатки пехоты сбросили в море.

Видя всё происходящее, Лайонс отправил на штурм третью группу, но их в рукопашной перебили казаки под командованием подполковника Петра Македонского. Кто выжил - тот спасался бегством на шлюпках. Остальные просто вплавь.

Британцы вышли из себя и начали бить по городу из всех орудий. Это всё продолжалось неделю. Сожгли 200 зданий. Но город не подчинился. Вторая попытка унесла ещё несколько сотен жизней захватчиков. В конце августа они были вынуждены отплыть.

За неудачную попытку взять город, командор Лайонс получил выговор от короля. Ему было велено вернуться и подчинить город. В помощь ему дали французского опытнейшего военачальника Бералья де Седажа. К тому времени местные рыбаки уже передвинули бакены (буи), которые показывали глубину. Две лодки сели на мель. Эти суда очень скоро спалили казаки.

В конце августа началась третья осада. И тут неприятеля ждало разочарование. Вместо ключей от города и подчинения, наши начали палить из пушек по кораблям. Как оказалось, к тому времени прибыло подкрепление и артиллерия.

Французы и британцы поняли, что здесь им ничего не светит и ушли восвояси. Город выстоял. Император освободил Таганрог от налогов, а бойцы получили медали. Город-порт серьезно пострадал, но не сдался. На улице Мало-Греческой в Таганроге был один знаменитый дом. Многие десятилетия его называли "дом с ядрами". В его стенах и крыше было полным-полно вражеских пуль и снарядов. Так он и стоял до 1910 года. Из научной статьи "Оборона Приазовья и Таганрога"

"Таким образом, следует констатировать, что г. Таганрог так и не был захвачен англо-французскими войсками, его защитники и казаки отстояли город и донские гирла, не дали противнику проникнуть дальше, к Азову и Ростову-на-Дону. Планы агрессоров захватить значимые запасы зерна, фуража и продовольствия Юга России были окончательно сорваны. В итоге успешная оборона г. Мариуполя, Ейска, Таганрога и донских гирл определила и сохранила стратегическое положение Приазовья на завершающем этапе Крымской (Восточной) войны, содействовала её скорейшему завершению.

Ту Крымскую войну Россия формально проиграла, но основной цели, превращения России в "Московию", противник не добился. Все последующие войны до конца 19 века Россия выиграла - полностью присоединив Центральную Азию, дойдя до Памирских гор. В этих войнах России противостояли в первую очередь не местные, а британцы, которые потерпели оглушительное поражение в самой важной точке Евразии того времени.

Вот такая история.

Большое спасибо за внимание. Дорогие друзья, приглашаем заглянуть в наш телеграм и VK. А ещё, если кому интересно, у нас есть канал по подписке телеграм+, где собраны интересные статьи, которые никогда не попадут в открытый доступ.

Всем добра.

Русский век

Тут очередное недотыкомко высунулось: мы, русские, плохой народ. Норотнетот, пфуй...

Не стал с дурачком спорить, их таких стадо пасётся на любом ресурсе, лучше давайте я вам расскажу, кто мы такие, русские. Небратья, и вы послушайте. Тоже ведь русские люди, хоть и тухес у вас в бошках.

Так вот, кто мы такие.

А мы те, кто три (3) раза подняли свою страну из руин за один только ХХ век. Из пепла. Из ничего. Загибайте пальцы.

Первый – Революция и Гражданская война. Прах. Пепел. Ничтожество – и вдруг первое в мире государство рабочих и крестьян. Страна Кокань.

Второй – Великая Отечественная, она же Вторая мировая, когда войска известного всем деятеля вдребезги размолотили европейскую часть нашей страны, уничтожив напрочь производственную базу, в тех районах сосредоточенную.

Третий – «благословенные 90-е». Да, это уже наш трудовой и ратный подвиг, это мы – и я с вами в одном строю – трудились и воевали за Родину. И вот она, Россия, прекрасный феникс.

Не ищите на кого опереться, других таких нет. Скажут – США. Ну так всё это время американцы сидели за лужей, пожиная плоды бесконечной череды конфликтов в Евразии и у себя в «мягком подбрюшье». Чуть зашёл серьёзный разговор – и всё. Очереди за бесплатным супом. Скажут – Германия. Так план Маршалла же, согласно которому в ФРГ после ВМВ вваливали бабло, превращая швабскую хрюшку в «витрину капитализма». Потом был русский газ…

А потом всё кончилось. И ФРГ кончается, режут хрюшку.

Скажут – Китай. Так Китаю позволили стать тем, чем он сейчас является, а до того валялись они в грязи сто лет со времён Опиумных войн и ещё сто лет провалялись бы как миленькие. Только мы, русские, приходим и берём всё, что нам потребуется и никто нам не указ.

И тут подтягиваются булкохрусты и заводят песню: ой, Россиюшка, которую мы потеряли, да Империя, да хуё моё....

Это работает вот так.

Каждая цивилизация имеет свой внутренний водоём. Мы говорим Древний Египет – подразумеваем Нил.

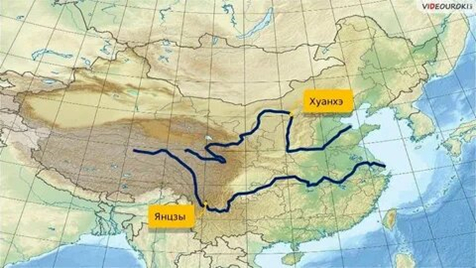

Говорим Китай – подразумеваем Хуанхэ и Янцзы.

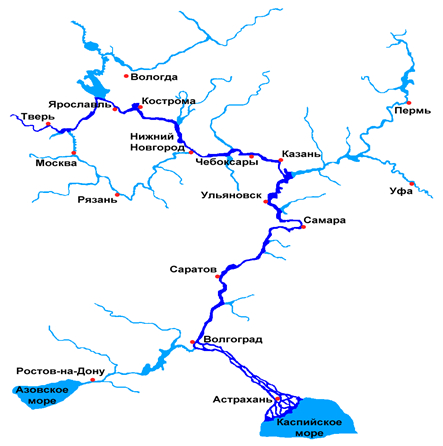

Россия – Волга-Матушка.

Древний Рим – Средиземное море.

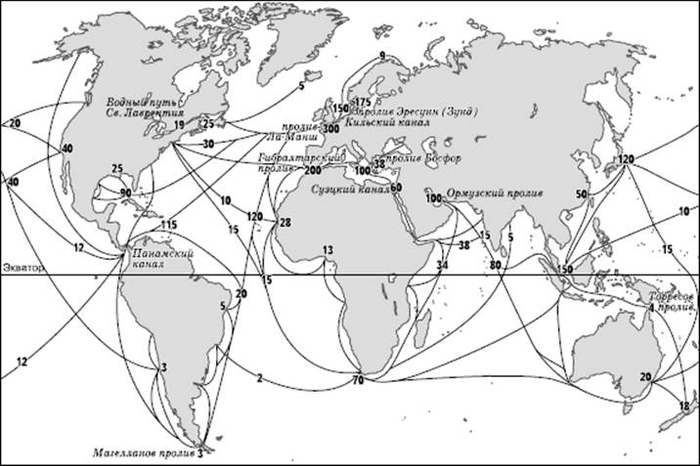

Наша европейская цивилизация сделала своим внутренним водоёмом Мировой океан со всеми его стоками. И когда мы затеяли СССР, нам не Слава Капээсэс понадобился, а ДОЛЯ.

Вот отсюда

Интенсивность движения судов на основных океанских и морских путях. Цифрами обозначено среднесуточное прохождение судов на маршрутах и подходах к портам - ЯндексКартинки

Доказать это легко: по тоннажу океанского торгового флота. Всем же ясно, что торговый флот — это посудины, которые собственно и перевозят добытые и переработанные богатства океана, да?

Так вот, к 1900 году суммарный тоннаж российского флота составлял до 900 тыс. тонн.

Много?

Соединенное Королевство в 1890 г. имело 21 233 судов, вместимостью в 7,9 млн. т, в том числе 7 381 пароход, вместимостью в 4,5 млн. тонн. Колонии владели 14 981 кораблями в 1,7 млн. тонн, в том числе 22 759 пароходов, в 376 000 тонн.

Это называется на порядок больше.

А к 1970 году торговый фот СССР насчитывал 1500 судов дедвейтом 12 млн. т. и занимал 6 место в мире. В середине 1980-х гг. 57 % морских внешнеторговых грузов доставляли советские суда. Сюда добавляем воздушные перевозки, добавляем систему сухопутных маршрутов, когда к царскому Транссибу добавился БАМ, трасса Амур уже в XXI веке...

У нас получилось.

И тут подтягиваются свидетели св. Совка и понеслось: да Империя, которую мы потеряли, да хуё мое...

Распад Советского союза был неглупой штукой. Видите вот эту господинку?

А этого башибузука?

А это дитачки советской элиты. Республиканской, но тем не менее - это те, кто рулили бы нами сегодня. Да, как бы не было хреново в 90-е, нам, оказывается, было куда падать, они ведь не одни такие, сладкая парочка. И как-то так удачно вышло, что господинку мы запродали в Брюссель, а башибузука сосватали султану. Вот и пусть там рулятся как захотят.

Пора бы начать уважать свою историю. Кто бы там ни был, генсек, царь или президент, все были на своих местах.

Теперь о том, что нам предстоит.

Существует международное соглашение, согласно которому ни одно государство не может претендовать на что-либо за пределами Земли. А по другому соглашению, если вы не на территории какого-либо государства, действуют морские законы.

То есть Марс – это «международные воды».

Э. Вейр, «Марсианин»

Цивилизация планеты Земля подобно римлянам остановилась на побережье Mare Tenebrarum, моря Мрака, Атлантического океана. Занятые сиюминутными проблемами, мы рискуем упустить момент подобно Колумбу выплыть за Геркулесовы столбы и обрести все сокровища Америки, сделать своим внутренним морем возможно большее пространство в Галактике – и далее.

Там, в небе, другая логистика. Не получится померяться дедвейтом – у кого больше, тот и в дамках. Нет, всё что находится за пределами дарованного нам рая, планеты Земля, должно стать таким вредным производством, чья единственная продукция – знания, служащие на благо человечеству. Шагнув за тонкую дымку атмосферы, нам придётся отказаться от давней традиции землян в первую голову пускать везде военных, напротив, нам нужна прослойка молодых учёных, парней и девчонок, чувствующих космос, что называется, «на кончиках пальцев», готовых на молекулы разложить любое небесное тело или галактический объект.

Что в результате? Во-первых, мир как принципиальное отсутствие боевых действий, в отличие от ситуации Холодной войны, когда две сверхдержавы в ситуации вооружённого нейтралитета разжигали множество военных конфликтов по всему миру. Любой сколь-нибудь амбициозный проект в космосе подразумевает тесную кооперацию государств сначала в Большой Евразии, а затем и по всему миру. Во-вторых, потребность в людях, способных перенести космическое путешествие, предъявит новые требования к социальной сфере, прекратит нынешнюю чехарду в системе здравоохранения и образования. В-третьих, технические новшества кардинально изменят нашу жизнь, обеспечив приемлемый уровень жизни для всех на планете.

И знаете, что? У нас получится.

Доброй охоты.

Узкоколейная дорога с маленькими паровозиками и живописными видами

В сердце индийских Гималаев, змеится узкая лента рельсов, ведущая в горы - к самым небесам. Это Дарджилингская Гималайская железная дорога, или, как её ласково называют, "Toy Train" — игрушечная железная дорога. И вы поймете, почему её так называют, только взглянув на эти маленькие паровозики и вагончики, бегающие по узким, буквально игрушечным рельсам. И все же, это игрушка, созданная для взрослых, чтобы дарить радость и удивление.

Дорога родилась в конце XIX века, когда британские колонисты, очарованные красотой и прохладой этих мест, решили соединить удалённый Дарджилинг с остальной Индией. Строительство началось в 1879 году, и уже в 1881 году первый поезд, пыхтя паром, преодолел путь от Нью-Джалпайгури до Дарджилинга. Это был триумф инженерной мысли: узкая колея в 610 мм, зигзаги и петли, чтобы одолеть подъём в 2100 метров. Каждый рельс, каждый шпала — это памятник человеческому упорству и любви к красоте.

Дорога не только связала города, но и стала символом эпохи. Она перевозила чай, один из главных экспортных товаров региона, и, конечно, туристов, жаждущих увидеть Гималаи во всей их славе. Сегодня DHR — это не просто транспорт, а живой музей, вписанный в ландшафт, где каждый поворот рельсов рассказывает нам свою историю.

На своём пути от равнин до вершин DHR останавливается на 13 станциях, каждая из которых представляет — уникальный симбиоз красот природы и колониальной культуры. Эти станции — не просто точки на карте, а настоящие оазисы, где время замедляется, а взгляд цепляется за детали. Дарджилинг, конечная станция, встречает путешественников колониальным зданием, с белыми стенами. Здесь, на высоте 2200 метров, воздух напоён ароматом чая и приключений.

Курсеонг, сердце DHR, где расположено депо, манит видом на чайные плантации и горами, окутанными туманом. Его станция — это смесь функционала и эстетики, Именно здесь локомотивы отдыхают перед новым путешествием.

Гум, высшая железнодорожная станция Индии, окружена панорамными видами на Канченджангу. Её платформа, часто скрытая в облаках, выглядит как самые настоящие врата в небеса. Менее известные станции, такие как Сукна и Тиста Бридж, предлагают заглянуть в жизнь горных деревень. Их платформы скромны по сравнению с более крупными станциями, но гораздо важнее архитектурных красот - природные виды, с лесами и реками, которые кажутся частью древних легенд.

Каждая станция оформлена в стиле, отражающем эпоху её строительства. Деревянные элементы, каменные платформы, и, конечно, неизменные механические семафоры — всё это создаёт атмосферу, где прошлое и настоящее сосуществуют гармонично. Помимо 13 основных станций, DHR имеет множество остановочных пунктов поменьше, где поезда останавливаются на несколько минут, чтобы позволить пассажирам вдохнуть горный воздух или сделать фотографию.

Поезда DHR — это не просто средства передвижения, а настоящие герои железной дороги. Паровозы, пыхтящие дымом, и современные дизельные локомотивы — каждый из них имеет свою душу. Паровозы, такие как B-Class, датированные началом 20 века, — это живые реликвии. Их чёрные силуэты против фона гор — зрелище, на которое действительно стоит посмотреть.

Они медленно, но уверенно поднимаются вверх, напоминая о временах, когда скорость не была главным приоритетом. Помимо туристических составов, железная дорога используется и местными жителями. Регулярные рейсы в первую очередь рассчитанные не на туристов, перевозят здесь товары и пассажиров, хотя их частота ограничена. Ведь все же, сегодня это в первую очередь дорога рассчитанная на туризм, с которого и получает основную долю доходов. Туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы испытать уникальные эмоции, где каждый поворот открывает новый вид. Семьи, влюблённые пары, и одиночки — все находят здесь что-то своё. Дарджилингская Гималайская железная дорога — это не просто дорога. Это настоящая туристическая жемчужина этих мест. Станции, поезда, и пассажиры — всё это часть живой картины, вписанной в горы. И, возможно, именно здесь, в горах, мы находим напоминание о том, что настоящая красота — это не цель, а путь.

Ну а для ценителей, в моем канале в ТГ есть еще. Например про "Живодерную слободу" - место на карте старой Москвы со странным и жутковатым названием https://t.me/geographickdis/214 или про «Марию Целесту»: корабль-призрак, без единого человека на борту https://t.me/geographickdis/149

Не ругайтесь за ссылку, такие посты делаю я сам, ни у кого не ворую и потому думаю что это честно. Тем более это лишь для тех, кому интересно. Надеюсь на ваш просмотр и подписку. А интересного у меня много. Честно. Если подпишитесь, или хотя бы почитаете, то для меня это лучшая поддержка автора. Спасибо

В современной Европе, по прежнему есть город, застывший в средневековье

В сердце итальянского региона Лацио, на вершине хрупкого туфового холма, стоит Чивита-ди-Баньореджо — крошечный средневековый городок, прозванный «умирающим городом». Его узкие мощёные улочки, каменные дома и панорамные виды на долину Тибр словно вырваны из средневековой хроники. Сегодня здесь живёт всего 10–12 человек, но ежегодно сюда стекаются миллионы туристов, очарованных его неподвластной времени красотой. Чивита — это не просто место, это портал в прошлое, где каждый камень хранит эхо этрусских времён и средневековых легенд.

Почему этот городок, окружённый пропастями, остаётся нетронутым современностью и как он продолжает существовать на грани исчезновения?

Этрусское наследие и средневековый расцвет

Основанная этрусками около 2500 лет назад, Чивита-ди-Баньореджо возникла как стратегическое убежище на холме, защищённом от врагов крутыми склонами. Этруски, мастера подземных лабиринтов, оставили в окрестностях туннели и некрополи, которые до сих пор будоражат воображение археологов. В Средневековье городок стал центром местной общины, подчинённой епископству Орвието. Узкие улочки, церковь Сан-Донато с её древними фресками и скромные дома из туфа, построенные в X–XIV веках, создавали живую картину жизни.

Тогда, на пике расцвета, здесь, вероятно, проживало от 500 до 1000 человек, торгующих вином, оливками и зерном вдоль путей долины Тибр.Но время и природа оказались беспощадны. Вулканический туф, на котором стоит Чивита, медленно разрушается под действием эрозии и оползней. Землетрясение 1695 года стало переломным: часть города обрушилась, а жители начали покидать холм, уходя в соседний Баньореджо или более крупные города. К XX веку Чивита превратилась в город-призрак, где осталось лишь несколько упрямцев, не желающих расставаться с родным домом.

Жизнь на краю пропасти

Сегодня Чивита — это место, где время словно остановилось. Местные жители рассказывают, что до 1965 года некоторые семьи жили здесь почти как в Средневековье: без электричества, черпая воду из колодцев и поддерживая минимальные контакты с внешним миром. Доступ в город был возможен только по крутым тропам, вырезанным в туфе, или по хрупким деревянным переходам, которые часто разрушались оползнями. Современный пешеходный мост, построенный в 1965 году, протянулся на 300 метров, соединяя Чивиту с Баньореджо. Но даже он не пропускает машины: узкие улочки шириной в пару метров предназначены только для пешеходов и редких ослов, перевозящих грузы.

Геологическая нестабильность — главная угроза Чивите. Эрозия подтачивает холм, и каждый год город теряет крошечные кусочки своей земли. Власти и инженеры борются за его спасение, укрепляя фундамент и ограничивая нагрузку, но будущее остаётся неопределённым. Именно эта хрупкость и дала Чивите прозвище «умирающий город» — La città che muore.

Кто живёт в городе-призраке?

Сегодняшние жители Чивиты — это, в основном, пожилые люди, чья жизнь связана с этим местом корнями. Среди них — 90-летний Джузеппе Медори, бывший учитель, который называет Чивиту «волшебной сказкой», или Франка Артеми, вернувшаяся в отреставрированный дом своего детства. Молодёжь давно уехала: в городе нет работы, школ, больниц или магазинов. Ближайшие удобства — в Баньореджо, куда жители ходят по мосту за продуктами и услугами. Даже полиция и пожарные базируются в муниципалитете, а скорая помощь добирается из Витербо или Орвието.Экономика Чивиты держится на туризме. Ежегодно около миллиона посетителей платят 5 евро за вход, а доходы от билетов, сувенирных лавок и трёх-четырёх ресторанов идут на реставрацию и укрепление холма.

Жители, многие из которых пенсионеры, получают государственные выплаты или подрабатывают в туристической сфере, продавая керамику, вино или управляя гостевыми домами. Без туристов Чивита давно бы опустела. Забавно, что в Чивите больше кошек, чем людей — колония из 20 пушистых горожан бродит по улочкам, добавляя городу очарования. Некоторые дома принадлежат богатым итальянцам или иностранцам, использующим их как летние резиденции, но постоянных жителей — единицы.

Средневековый шарм и кинематографическая слава

Почему Чивита сохранила свой средневековый облик? Ответ кроется в её изоляции. Отсутствие дорог и машин, экономический упадок и геологические ограничения остановили любое развитие. Каменные дома из туфа, узкие арки и мощёные улицы остались нетронутыми, так как никто не строил здесь новых зданий или парковок. Даже электричество и водопровод здесь появились минимально. Эта аутентичность сделала Чивиту магнитом для кинематографистов. Её пейзажи вдохновляли Андрея Тарковского на философские сцены в «Ностальгии» (1983), где город стал метафорой уходящего времени. В комедии «Два полковника» (1962) с Тотò Чивита оживила сатиру о войне, а в аниме Хаяо Миядзаки «Небесный замок Лапута» (1986) её силуэт лёг в основу летающего города. От фэнтези «Леди-охотница» (1985) до современных фильмов — Чивита остаётся идеальной декорацией для историй о прошлом.

Легенды и красота

Местные верят, что в Чивите родился святой Бонавентура, теолог XIII века, чьё распятие хранится в церкви Сан-Донато. Легенда добавляет городу духовной глубины, а панорамы на закате, когда долина Календро тонет в золотом свете, создают ощущение, что вы стоите на краю мира.

Узкие улочки, украшенные цветами, и тишина, нарушаемая лишь шагами туристов, делают Чивиту похожей на итальянский Санторини — но без толп и отелей.

Туристический магнит на грани исчезновения

Сегодня Чивита живёт благодаря туристам, но их любовь к этому месту — палка о двух концах. С одной стороны, входные билеты и гранты от ЮНЕСКО спасают город от окончательного забвения. С другой — наплыв гостей угрожает его хрупкой тишине. Власти ограничивают доступ, запрещая машины и регулируя посещения, чтобы сохранить аутентичность. Чивита-ди-Баньореджо — это больше, чем просто город. Это напоминание о хрупкости человеческого наследия, о том, как природа и время могут стирать даже самые прекрасные творения. Но пока 10 жителей, кошки и миллион туристов продолжают вдыхать жизнь в эти древние камни, Чивита остаётся живой легендой, застывшей между прошлым и настоящим.

Ну а для ценителей, в моем канале в ТГ есть еще. Например про "Живодерную слободу" - место на карте старой Москвы со странным и жутковатым названием https://t.me/geographickdis/214 или про «Марию Целесту»: корабль-призрак, без единого человека на борту https://t.me/geographickdis/149

Не ругайтесь за ссылку, такие посты делаю я сам, ни у кого не ворую и потому думаю что это честно. Тем более это лишь для тех, кому интересно. Надеюсь на ваш просмотр и подписку. А интересного у меня много. Честно. Если подпишитесь, или хотя бы почитаете, то для меня это лучшая поддержка автора. Спасибо

Ответ на пост «Интересные факты об Эльбрусе, который сейчас борется за то, чтобы попасть на купюру в 500 рублей»2

Спасибо за информацию об Эльбрусе, хочу немного добавить.

Ещё стоит упомянуть Андрея Васильевича Пастухова - русского альпиниста, геодезиста, гляциолога, этнографа, биолога, исследователя Кавказа.

Благодаря Андрею Васильевичу Пастухову на карте Кавказа почти не осталось белых пятен. Он первый составил карты вершин Кавказа: Эльбруса, Казбека, Арарата, Алагеза, Халаца, Ушбы.

Подробно не буду писать о нем - в интернете достаточно информации.

Интересно, что могила Пастухова находится на склоне горы Машук в Пятигорске, недалеко от станции канатной дороги и смотровой площадки.

Фото взяты из интернета.

И ещё.

Эльбрус - это высочайшая вершина Европы, если границу между Азией и Европой проводить по Каспийскому морю. Но в последнее время учёные склонны провести ее по Кавказским горам, и тогда получается - Эльбрус НЕ самая высокая вершина. А в Азии есть повыше...

Интересные факты об Эльбрусе, который сейчас борется за то, чтобы попасть на купюру в 500 рублей2

Сначала известные факты об Эльбрусе, которые знают все или почти все.

Это вулкан и по совместительству самая высокая горная вершина в Европе и России (5642 м);

Ближайший конкурент - это альпийский крепыш Монблан (4806 м);

По разным оценкам, Эльбрус извергался примерно тысячу лет назад;

Кратер 600 метров в диаметре и 300 вниз;

Первое восхождение произошло 196 лет назад (предположительно, пастух-кавалерист Килар Хаширов из Российской Империи);

Граница Европы и Азии проходит недалеко от Эльбруса;

Включён в "Семь вершин света" и "Снежный Барс России".

А теперь чуть менее известные факты, но очень интересные.

Во время Великой Отечественной войны, нацисты, вместе с румынами и фашистами из Италии, вторглись на Кавказ. 1942 год. Операции Эдельвейс и Блау. Цель - нефтяные месторождения Советского Союза. Одним из эпизодов стал захват нашего Эльбруса.

Там действовал альпинистский отряд Грота. Они захватили Приют-11 и тут же отправили вниз троих солдат доложить, что взяли точку. Через некоторое время они установили свои нацистские флаги на Западной вершине Эльбруса. Вопреки расхожим мнениям, на Восточную вершину они не поднимались.

Когда Гитлеру доложили о взятии Эльбруса, как пишут немецкие историки, он вышел из себя. Потому что в этом не было никакого практического значения, но Геббельс переубедил его, заверив, что факт взятия высочайшей горы Европы хорошо подействует на население. Так и сделали. Вся немецкая военно-пропагандистская машина начала трубить об этом без остановки.

Через некоторое время наши выбили немцев и с Эльбруса, и с Кавказа. У нашего прославленного советского альпиниста Бориса Васильевича Грачёва есть книга "Огненные тропы Приэльбрусья", где он, как участник тех событий, рассказывает о том, как изгоняли фашистов с Кавказа.

После, группа его сослуживца альпиниста Николая Гусака поднялась на Западную вершину и сняла остатки немецких знамён. К тому времени их уже порвало ветром и от них почти ничего не осталось. Их доставили в Штаб Тюленева. На двух вершинах Эльбруса водрузили советские знамёна.

Кстати, в связи с захватом нацистами Эльбруса, есть одна очень интересная легенда. Вероятна выдумка, но весьма популярная. Немцы якобы соорудили аэродром на небольшом плоскогорье Эльбруса. На самолётах приземлялись прямо на гору. Так вот согласно этой легенде, они массово завозили на Эльбрус учёных и монахов. Заявляется, что они искали путь в другое измерение (Шамбалу). Но монахи ничего не нашли и предсказали Германии скорую капитуляцию.

Документальных подтверждений посадки немецких самолётов нет, насколько нам известно.

Есть ещё любопытный факт. Эльбрус много раз покоряли ногами и даже на специальных карачаевских лошадях, но однажды это сделали на внедорожнике.

Это произошло в конце 20 века, в 1997 году.

Этот эпизод включили в Книгу Рекордов Гиннеса. А дело было так. Опытные альпинисты и горноспасатели, которые провели несколько восхождений на вершину, видимо заскучали и решили заехать туда на машине. Прямо на одну из вершин.

Готовились год. Сначала они проехали половину и вернулись. Это была обкатка автомобиля. Затем они всё тщательно доработали и 1 августа 1997 года начали восхождение на автомобиле. Через 1,5 месяца команда добралась до вершины, но спуститься автомобилю было не суждено. Вертолётом его было тоже не снять, а по дороге обратно машина разбилась. Все остались живы. Рекорд принадлежит альпинистам Константину Брускову, Александру Ковалю, Александру Копылову, Андрею Леонтьеву, Василию Елагину, Олегу Богданову, Николаю Никульшину и Сергею Бабенкову.

Наши ребята, кстати, были одними из первопроходцев восхождения на вершину на машине. После них, подобные восхождения повторялись несколько раз в других странах.

-Jeep Wrangler. В 2007 году этот автомобиль стал обладателем мирового рекорда, достигнув отметки в 6646 метров на склонах чилийского вулкана Оjos del Salado.

-Май 2007 года ознаменовался новым достижением: чилийские энтузиасты Гонзало Браво и Эдуардо Каналес, используя доработанный вариант внедорожника Suzuki Samurai, покорили вершину того же вулкана, добравшись до высоты 6688 метров над уровнем моря.

-Unimog U 5023. Уже в 2019 году две машины марки Unimog совместно с командой из десяти человек под руководством опытного водителя Матиаса Йешке установили новый рекорд, поднимаясь на высочайший вулкан мира Охос-дель-Саладо, преодолев отметку в 6694 метра.

-Bao 5. Китайский гибридный внедорожник Bao 5 поставил знаковый рекорд в своем классе в 2024 году, достигнув практически шеститысячной высоты. Стартовав из высокогорного тибетского города Лхасы (начальная высота 3600 м), машина пересекла живописную долину реки Ярлунг Цангпо, успешно прошла через перевалы Сангмула и Ладжонгла и финишировала на высоте около 5900 метров.

Но больше всего понравился другой исторически факт. Дело в том, что высоту горы измерили совсем недавно, с помощью современных технических возможностей. Но мало кто знает, что впервые Эльбрус в России измерили аж в 1813 году. Причем не поднимаясь. В России в те годы трудился академик Викентий Карлович Вишневский. Родом был из царства Польского, которое находилось в составе Российской Империи. Так вот этот учёный, работавший в Петербургской Академии Наук, прославился двумя вещами.

Во-первых, он обладал исключительным зрением. Изучая Большую комету 1811 года, когда все учёные Европы потеряли её из виду, он единственным смог её не просто описать, но и отследить всю траекторию. И пока астрономы бегали и искали её, он успел написать большой труд.

Во-вторых, Вишневский один из величайших учёных России, заложивший основы картографии нашей страны. За свою жизнь он проехал по России свыше 200 тысяч километров и описал несколько тысяч городов, посёлков и географических объектов. Представляете, что значит без машины преодолеть такое расстояние?

Так вот Император России Александр Павлович Романов (Александр 1) попросил Вишневского измерить высоту Эльбруса. И он, с помощью геометрии, астрономии, математических расчётов и своего наблюдения, измерил. Знаете с какой погрешностью? 3 метра. Он даже не поднимался. Глаз - алмаз.

Вот такой Эльбрус и такие интересные факты, связанные с ним.

Большое спасибо за внимание. Дорогие друзья, приглашаем заглянуть в наш телеграм и VK. А ещё, если кому интересно, у нас есть канал по подписке телеграм+, где собраны интересные статьи, которые никогда не попадут в открытый доступ.

Всем добра.