Глава 6. Бесы и философы - часть 1(Вечный Человек)1

Я уже говорил о том, что поэтическое язычество усеяло землю храмами и расцветило ее красками празднеств. Мне кажется, что история дохристианского мира делится на две эпохи. Вначале такое язычество боролось с тем, что хуже его; потом само стало хуже. Причудливый, разнообразный, нередко зыбкий политеизм был подточен слабостью первородного греха. Кто-то сказал, что языческие боги играли в людей, как в кости; и действительно, люди похожи на меченые кости.

Особенно неразумны, можно даже сказать, безумны люди во всем, что связано с полом, и нелегко им стать здоровыми, пока они не стали святыми. Груз греха пригибал книзу крылатые фантазии, и оттого конец язычества — какая-то свалка, в которой кишат боги. Однако мы не должны забывать, что прежде античное язычество выдержало и выиграло борьбу с другим, худшим видом язычества и победа его определила человеческую историю.

Мы этого не поймем, если не разберемся во второй разновидности. Надеюсь, мне удастся рассказать о ней короче, чем о первой, — о таких вещах не следует говорить долго. Первый вид язычества мы сравнили со сновидением; этот я сравню с кошмаром.

Суеверия возвращаются в любом столетии, особенно в века разума. Помню, я защищал христианство перед целым банкетом прославленных агностиков, и у каждого из них, в кармане или на цепочке от часов, был какой-нибудь талисман. Только я один не обзавелся фетишем. Суеверие царит в эпохи разума, ибо оно связано с вполне разумной вещью — сомнением, во всяком случае — с неведением. Люди чувствуют, что, во-первых, мы не знаем законов мироздания, а во-вторых, эти законы могут противоречить так называемым законам логики.

Люди поняли, и поняли правильно, что серьезные события нередко зависят от маленьких, пустячных. Когда до них доходит слух, что то или иное невинное действие — ключ к каким-то важным событиям, глубокий и далеко не бессмысленный инстинкт подсказывает им, что это вполне вероятно. Этот инстинкт силен в обеих разновидностях язычества. Но во второй из них он изменился и стал ужасным.

Мне кажется, я не ошибусь, предположив, что вызывание духов, при всей его практической пользе, не играло главной роли в поэтическом действе мифотворчества. Но когда мы вступаем в область суеверий как таковых, все меняется, становится глубже и темнее. Конечно, почти все народные приметы так же легкомысленны, как и народные легенды. Никто не считает, что нас непременно поразит гром, если мы пройдем под лестницей; скорее мы думаем: «Обойду-ка я ее на всякий случай…» Мы просто признаем, что не знаем законов такого странного мира.

Но есть другие суеверия, в которых главное — польза, так сказать, суеверия практичные. Здесь много важнее, ответят духи или нет. Сам я уверен, что духи иногда отвечают; но есть тут одна тонкость, породившая немало зла.

Потому ли, что грехопадение отбросило нас ближе к злым обитателям духовного мира, или потому, что одержимый страстью больше верит в зло, чем в добро, черная магия ведовства более практична, хотя и менее поэтична, чем белая магия мифотворчества. Мне кажется, садик ведьмы лучше прибран, чем роща дриады, дурное поле — плодороднее хорошего. Какой-то порыв, быть может отчаянный, толкает человека, ищущего пользы, к темным силам зла. Нездоровое ощущение исподтишка овладевает им; он чувствует, что на эти силы можно положиться, что они помогут «без дураков».

Действительно, боги мифов слишком глупы в том хорошем, веселом смысле этого слова, в котором мы применяем его к джамблям или к Бармаглоту. Человек же, обратившийся к бесу, чувствовал то, что чувствуют, обратившись к сыщику, особенно частному: работа, что и говорить, грязная, но этот не подведет. Люди не шли в рощу, чтобы встретиться с нимфой, скорее они мечтали о встрече с ней, как мечтают о приключении. А бес действительно являлся на свидание и даже выполнял обещанное, хотя нередко человек и жалел потом, что он не нарушил слова.

На примере многих неразвитых и диких племен можно проследить, как культ бесов часто сменял культ богов и даже единого божества. Может быть, существо это казалось слишком далеким, чтобы обращаться к нему по мелочам. Мысли о том, что бесы не подведут, вторит другая мысль, совсем уж достойная бесов: человек хочет стать достойным их, приноровиться к их разборчивому вкусу. Простые суеверия подсказывают нам, что пустяк, например щепотка соли, может тронуть скрытую пружину, приводящую в действие загадочный механизм мира.

В таком «Сезам, откройся» есть доля истины. Но когда человек обращается к злым силам, он чувствует, что действие должно быть не только мелким, но и мерзким. Рано или поздно он сознательно заставляет себя сделать самое гнусное, что может, чувствуя, что лишь крайнее зло привлечет внимание сил, таящихся под поверхностью. Вот в чем причина едва ли не всякого каннибализма. Это — не первобытный и даже не зверский, то есть не звериный, обычай. Каннибализм — искусственен, даже изыскан, как истинное «искусство для искусства».

Люди едят людей вовсе не потому, что не видят в этом ничего плохого. Они прекрасно знают, что это ужасно, потому и едят. Ученые нередко обнаруживают, что очень простые племена — скажем, австралийцы — не занимаются людоедством, а много более развитые — скажем, маори — иногда занимаются. Они достаточно изысканны и умны для сознательного бесопоклонства, как парижский декадент — для черной мессы. Черную мессу приходится прятать потому, что есть настоящая, бесы прячутся после пришествия Христа.

До христианства, особенно вне Европы, все обстояло иначе. Бесы бродили на воле, как драконы; их сажали на престол, как богов. Огромные статуи стояли в храме, в самом сердце многолюдного города. Повсюду видим мы это, но этого не замечают те, кто считает зло симптомом грубого невежества. Не у дикарей — у высших цивилизаций рога Сатаны вздымались не только к звездам, но и к солнцу.

Возьмем, к примеру, ацтеков и прочих обитателей древних царств Мексики и Перу, чья цивилизация не ниже египетской или китайской и отличается лишь от той срединной цивилизации, к которой принадлежим мы. Ругая нашу цивилизацию, мы почему-то не только обличаем ее пороки — это наш долг, но и превозносим ее жертвы. Мы принимаем на веру, что до прихода европейцев всюду был рай.

Меня всегда удивляли строки из «Предрассветных песен», где Суинберн, говоря об Испании, замечает, что «ее грехи и ее сыны — в сердце безгрешных стран…», а потому «все проклинали имя людей и трижды — имя Христа». Испанцы, что и говорить, грешили немало, но почему Суинберну кажется, что жители Южной Америки вообще не грешили? Неужели целый материк был заселен архангелами или душами из рая? Того, что сказал он, не скажешь о самых достойных наших знакомых; особенно же странно это читать, если мы вспомним, что мы доподлинно знаем об этих царствах.

Знаем мы, что безгрешные жрецы безгрешного народа поклонялись безгрешным богам, для которых нектаром и амброзией были человеческие жертвы, сопровождавшиеся страшными пытками. В мифологии южноамериканских цивилизаций можно найти тот дух извращения, насилия над природой, о котором писал Данте. Дух этот есть везде, где есть извращенная вера, бесопоклонство. Заметен он не только в этике, но и в эстетике.

Южноамериканский идол уродлив до предела, как прекрасен до предела греческий бог. Вероятно, создатели его искали тайну могущества, насилуя свою природу и природу вещей. Они надеялись создать из золота, камня, темно-красной древесины лицо, при одном взгляде на которое небо треснуло бы, словно зеркало.

Во всяком случае, нет сомнения, что раззолоченная цивилизация Центральной Америки снова и снова приносила в жертву людей. Насколько мне известно, у эскимосов этого не было, — куда им, они не так цивилизованны, им мешает белая зима и долгая тьма, холод и голод подавили их высокий порыв. Вот на ярком солнце, в богатых просвещенных землях люди беспрепятственно рвались к пучеглазым, осклабившимся мордам и в страхе или под пыткой выкликали имена, нескладные, как смех в аду. Климат получше и цивилизация повыше породили пламенные цветы, окрасившие золотом и пурпуром тот сад, который Суинберн сравнил с садом Гесперид. Что-что, а дракон там был.

Сейчас я не собираюсь говорить подробно об Испании или даже о Мексике. Я говорю о них мимоходом, потому что отношение к ним похоже на отношение к Риму и Карфагену. В обоих случаях мы, англичане, почему-то осуждаем европейцев и защищаем их противников, которых Суинберн назвал безгрешными, хотя их грехи просто вопиют. Карфаген тоже был весьма цивилизован, гораздо цивилизованней инков. Он тоже основал цивилизацию на религии страха.

Нашу расу и нашу веру, без сомнения, нужно ругать за то, что они не следуют собственным меркам и идеалам. Но зачем же считать при этом, что они пали ниже других народов и вер, у которых прямо противоположные идеалы и мерки? Христианин действительно хуже язычника, испанец — хуже индейца и даже римлянин хуже карфагенянина, но только в одном смысле. Он хуже потому, что его прямое дело — быть лучше.

Извращенное воображение порождает вещи, о которых лучше бы не говорить. Некоторые из них можно назвать, не причинив вреда, потому что крайнее зло кажется невинным тому, кто его не знает. Эти дела бесчеловечней бесстыдства. Чтобы не блуждать больше в темных тупиках, я отмечу только одну черту — мистическую ненависть к самой идее детства. Мы поймем лучше, почему ведьмы вызывали такую ярость, если вспомним: чаще всего их обвиняли в том, что они мешают женщинам рожать детей.

Ветхозаветные пророки непрестанно предостерегали против служения идолам, тесно связанного с детоубийством. Вполне возможно, что такое отпадение от Бога повторялось позже в истории Израиля; конечно, ритуальные убийства могли совершать не правоверные иудеи, а только одинокие и беззаконные бесопоклонники. Люди чувствовали, что злые силы особенно опасны детям, потому так и любили в средние века легенду о мученике-младенце. Чосер только рассказал по-своему английское предание, когда представил самую гнусную ведьму в виде чужой женщины, которая, притаившись за изгородью, слушает, как маленький святой поет на улице, словно ручеек бежит по камню.

Именно этот дух царил в том восточном углу Средиземноморья, где кочевники постепенно стали торговцами и принялись торговать со всем миром. Успех их был велик, так велик, что владыки Тира едва ли заметили бы, что одна из вельможных невест вышла замуж за вождя какого-то племени, называемого иудеями, а торговцы африканского форпоста презрительно скривили бы толстые губы при упоминании деревушки, называемой Римом.

Сильно отличались друг от друга монотеизм палестинского племени и добродетель италийской республики. Очень разные, несовместимые вещи любили консулы Рима и пророки Израиля; но ненавидели одно и то же. Нетрудно счесть их ненависть несправедливой и злой и превратить в бесчеловечных фанатиков Илию или Катона. Да, и те и другие были в чем-то ограниченными и разделяли предрассудки своей земли. Но, осуждая их, мы упускаем из виду нечто конкретное и ужасное — то самое, чему посвящена эта глава.

Цивилизация Тира и Сидона была прежде всего практична. Она оставила нам мало изображений и не оставила стихов. Она кичилась своей практичностью, а в религии следовала тому довольно странному ходу мыслей, о котором я уже говорил. Людям такого типа кажется, что есть кратчайший путь к успеху, и тайна их поразила бы мир своей бесстыдной основательностью.

С богом своим, Молохом, они вели себя по-деловому. Об этом я буду говорить не раз; сейчас только отмечу, что они тоже по-особому отнеслись к детям. Вот почему к ним самим относились с такой яростью и слуги Единого Бога, и хранители лавров. Вот что бросало вызов тем, кто во всех смыслах далек друг от друга; тем, чей союз был призван спасти мир.

Четвертую и последнюю разновидность язычества я назвал философией, любовью к мудрости. Признаюсь сразу, что в этот раздел я занесу многое, что называют иначе, чаще всего — религией. Надеюсь, однако, что я не погрешу против истины и против вежливости. Прежде всего, нам следует рассмотреть философию в ее чистом виде. Такую философию мы найдем в мире самых чистых форм — в той средиземноморской цивилизации, чьи мифы рассматривали мы в предыдущей главе.

Многобожие для язычников — совсем не то, что католичество для католика. Оно никогда не было мировоззрением, полной истиной, объясняющей все на свете. Мифология удовлетворяла одни потребности, с другими вопросами обращались в другие инстанции. Очень важно понять, что философия не имела с мифологией ничего общего. Они были так различны, что не могли как следует поссориться. Толпы совершали возлияния в честь Адониса или затевали игры в честь Аполлона, а несколько человек предпочитали остаться дома и подумать о природе вещей. Иногда они думали о природе Бога, вернее, о природе богов. Но очень и очень редко они противопоставляли свои выводы богам природы.

Говоря о первых поборниках отвлеченного, надо помнить, какими отвлеченными, отрешенными, рассеянными они были. Человек мог заниматься мирозданием, но это был его конек, частное дело вроде нумизматики. Иногда его мудрость становилась общим достоянием, даже общественным учреждением, но ее почти никогда не ставили в ряд с другими народными, религиозными установлениями. Аристотель был, наверное, величайшим из философов, во всяком случае самым здравомыслящим, но он и не ставил абсолют рядом с Аполлоном, как не думал Архимед поклоняться рычагу.

Один размышлял о метафизике, другой — о математике из любви к истине, из любопытства или ради забавы. Но забавы эти не слишком мешали другим — пляскам, песням и непристойным рассказам о том, как Зевс обратился в лебедя или быка. Философы, даже скептики ничуть не мешали народному культу; и мне кажется, это — еще одно доказательство его поверхностности. Мыслители переворачивали мир, не меняя очертаний яркого облачка, повисшего в небе.

Мир они и впрямь перевернули, хотя, по странному соглашению, не стали переворачивать город. Два великих мудреца античности защищали здравые и даже священные идеи. Их мысли в наши дни кажутся ответами на наши сомнения, но ответы эти так полны, что о них не вспоминают. Аристотель заранее уничтожил сотни анархистов и полоумных поклонников «естественного», определив человека как общественное животное. Платон предвосхитил христианский реализм, провозгласив, что идеи реальны, как люди. Правда, идеи были для него подчас реальней людей. Он был немного похож на фабианцев, которые мечтают приноровить своего идеального гражданина к городу, голову — к шляпе, и, при всем своем величии, стал отцом утопистов.

Аристотель предвосхитил полнее священное здравомыслие, объединившее душу и тело вещей, — он рассуждал о природе человека, а не о природе нравственности и видел не только свет, но и глаза. Оба великих философа создали и сохранили многое, но жили они в мире, где мысль могла идти куда угодно. Немало великих мыслителей следовало им; одни превозносили отвлеченную добродетель, другие, порассудительней, — погоню за счастьем.

Первых называли стоиками, и это слово вошло в поговорку, потому что оно выражает одну из очень важных нравственных потребностей — укрепить свою душу так, чтобы она вынесла беду и даже боль. Однако многие выродились в тех, кого мы и сейчас зовем софистами. Они стали профессиональными скептиками, задавали неприятные вопросы и неплохо жили тем, что мешали жить людям нормальным. Может быть, случайное сходство с ними породило ненависть к великому Сократу, чья смерть может показаться опровержением моих слов о постоянном перемирии между философами и богами.

Но Сократ не был монотеистом, гибнущим в борьбе против многобожия, и уж никак не был пророком, низвергающим идолов. Всякому, кто умеет читать между строк, ясно, что его осудили — справедливо ли, нет ли — потому, что он, лично он влиял на нравы, а может, и на политику. Перемирие не прекращалось — потому ли, что греки несерьезно относились к мифам, или потому, что они несерьезно относились к философским учениям. Жрец и философ не вступили в смертельную борьбу, означавшую конец одного из них, ни разу не примирились толком и уж точно не сотрудничали, в крайнем случае философ был соперником жреца. Боги и философы, наделенные властью, неплохо уживались в одном и том же обществе.

Может быть, наименее чистой философией было учение Пифагора, оно ближе всех стоит к восточной мистике, о которой я скажу в свой черед. Пифагор был как бы мистиком математики, полагавшим, что высшая реальность — это число. Еще он, по-видимому, действительно верил в переселение душ, как брамины, и оставил в память о себе знакомые нам привычки, вроде трезвенности или вегетарианства, присущие восточным мудрецам, особенно тем, которые вхожи в модные салоны времен упадка.

Но прежде чем перейти к восточной мудрости и атмосфере, мы рассмотрим довольно важную истину и придем к ней кружным путем.

Один великий философ мечтал о том, чтобы цари стали философами или философы — царями. Говорил он так, словно это слишком хорошо, чтобы сбыться; на самом деле это нередко сбывалось. Мне кажется, историки не воздали должного тем, кого можно назвать философами на троне. Начнем с того, что мудрецу иногда удавалось стать пусть не основателем религии, но основателем уклада.

Прекрасный тому пример, один из самых великих в мире, перенесет нас за тридевять земель, через огромные пространства Азии, в мир причудливых и по-своему мудрых идей и установлений, от которого мы дешево отделываемся, произнося слово «Китай». Многим странным богам поклонялись люди, многим идеалам служили и многим идолам. Китай выбрал веру в разум. Он, может быть единственный в мире, принял разум всерьез. В незапамятнейшие времена он решил проблему власти и мудрости, сделав мудреца советником властелина.

Он сделал человека общественным установлением и вменил ему в обязанность только одно — быть умным. По тому же принципу создал Китай много других правил и установлений. Ранг и привилегии он обусловил чем-то вроде экзамена; здесь нет ничего общего с нашей аристократией, это скорее демократия, власть принадлежит не самым знатным, а самым умным. Но сейчас для нас важно, что мудрецы действительно правили страной и один из них был, наверное, великим государственным мужем.

Я не считаю Конфуция основателем или хотя бы проповедником религии. Может быть, он вообще не верил в Бога. Атеистом он, конечно, не был; скорее всего, он был, как мы сказали бы, агностиком. Говорить о его религиозной системе так же нелепо, как говорить о теологии Роланда Хила, создавшего современную почту, или Баден-Пауэла, отца бойскаутов. Конфуций не принес людям небесную весть, он упорядочил Китай, по-видимому, очень успешно. Естественно, ему пришлось немало заниматься нравственностью, но он накрепко соединил ее с ритуалом.

Особенность его системы и его страны, их отличие от христианства в том, что он требовал скрупулезного соблюдения всех внешних форм, дабы гладкость повседневной жизни охраняла покой души. Всякий, кто знает, как тесно связаны привычки с телесным и даже душевным здоровьем, поймет, что это разумно. Но еще он поймет, что почитание предков и священной особы императора — обычай, а не вера. Несправедливо говорить, что он не основал религии, так же несправедливо, как доказывать, что Иеремия Бентам не был христианским мучеником.

Не только в Китае философ правил государством или был другом правителю. Это не случайно, это тесно связано с довольно щекотливым вопросом о месте философа в мире. Философия и мифология редко доходили до открытого разрыва не только потому, что мифотворец страдал легкомыслием, но и потому, что философ не был лишен высокомерия. Мудрец презирал мифы, презирал толпу и считал, что лучшего она не заслужила. Он редко бывал человеком из народа, а если и бывал — старался об этом забыть: еще реже бывал он демократом и почти всегда горько критиковал демократию.

В языческом философе была какая-то барственная лень, и в этой роли легко могли выступить те, кому довелось родиться властелином. Вельможе или правителю нетрудно было поиграть в философа, как играл Тезей у Шекспира. С очень Древних времен живут на свете царственные интеллектуалы. Об одном из них нам говорят едва ли не древнейшие источники, — он сидел на престоле Египта.

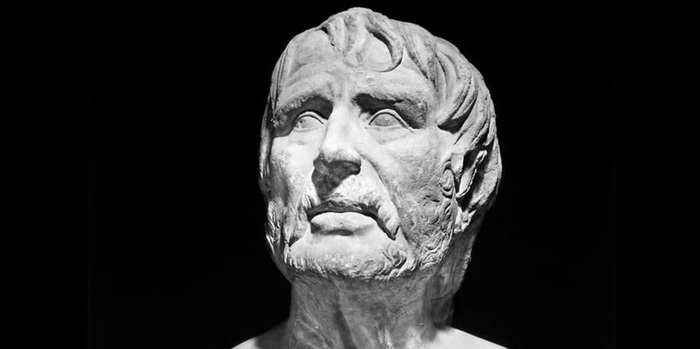

Эхнатон, которого называют фараоном-еретиком, — единственный, кто до Рождества Христова пошел войной на общую всем мифологию во имя своей, частной философии. Большинство других мудрецов походили на Марка Аврелия, которого по праву можно считать образцом философа на троне. Его обвиняли в том, что он терпел и языческий амфитеатр, и гонения на христиан. Но как же иначе? Такие люди считают народные верования чем-то вроде балагана.

Профессор Филимор сказал о Марке Аврелии: «Он был великим, хорошим человеком и это знал». Фараон-еретик был и серьезней, и смиренней. Если ты слишком горд, чтобы бороться, бороться приходится смиренным.

Египетский фараон был достаточно прост, чтобы всерьез отнестись к собственной философии, и, единственный из всех мудрецов на троне, совершил переворот. Он властно низверг высоких богов и поднял, как зеркало единобожия, диск единого солнца. Были у него и другие занимательные идеи, присущие идеалистам его типа. Например, в искусстве он был реалистом, потому что был идеалистом, — ведь реализм немыслимей всех идеалов. Но и его поразил недуг Марка Аврелия — он был интеллектуалом, дух же интеллектуальности так крепок, что его не вытравить даже из мумии.

Фараон-еретик, как многие еретики, ошибался в одном: ему и в голову не пришло спросить себя, нет ли чего-нибудь в верованиях и сказках людей менее образованных, чем он. Как я уже говорил, что-то в них было. Здоровой и человечной была их тяга к пестроте и укромности, любовь к очарованным местам и к богам, похожим на больших домашних животных. Может быть, природу зовут не Изидой, может быть, Изида не ищет Озириса, но естество и впрямь чего-то ищет — оно ищет сверхъестественного.

Жажду эту могло удовлетворить нечто гораздо более вещественное; монарх со сверкающим диском ее не удовлетворил. Опыт его провалился, суеверие восторжествовало, и жрецы, встав на плечи народа, взошли на царский престол.

Другой пример монарха-мыслителя — Гаутама, великий Будда. Я знаю, что его обычно не причисляют к философам, но я убеждаюсь все больше и больше, что именно в этом разгадка его великого дела. Он был несравненно лучше и выше всех багрянородных мудрецов и сделал самое лучшее, что может сделать монарх — отрекся от престола. Марк Аврелий с изысканной иронией учил, что даже во дворце можно хорошо и нравственно жить. Менее уравновешенный египтянин решил, что жить будет лучше после дворцового переворота.

Но только великий Гаутама доказал, что может обойтись без дворца. Один был терпимым, другой — мятежным, но отречение решительней терпимости и мятежа. Наверное, это единственное абсолютное действие абсолютного монарха. Индусский принц, выросший в восточной роскоши, добровольно ушел и стал жить как нищий. Это прекрасно, и все же это — не битва. Это не поход в том смысле слова, в каком мы говорим о крестовых походах.

Жить как нищий может и святой, и философ; и Иероним в пещере, и Диоген в бочке. Те, кто изучил жизнь Будды, во всяком случае те, кто наиболее умно и связно о нем пишет, убеждают меня, что он был философом, успешно основавшим философскую школу, а божественным, даже священным стал по вине азиатского духа, более склонного к тайне и далекого от разума, чем все предания Греции.

Продолжение следует...

P.S.

✒️ Я перестал читать комментарии к своим постам и соответственно не отвечаю на них здесь. На все ваши вопросы или пожелания, отвечу в Telegram: t.me/Prostets2024

✒️ Простите, если мои посты неприемлемы вашему восприятию. Для недопустимости таких случаев в дальнейшем, внесите меня пожалуйста в свой игнор-лист.

✒️ Так же, я буду рад видеть Вас в своих подписчиках на «Пикабу». Впереди много интересного и познавательного материала.

✒️ Предлагаю Вашему вниманию прежде опубликованный материал:

📃 Серия постов: Семья и дети

📃 Серия постов: Вера и неверие

📃 Серия постов: Наука и религия

📃 Серия постов: Дух, душа и тело

📃 Диалоги неверующего со священником: Диалоги

📃 Пост о “врагах” прогресса: Мракобесие