<...> Едва захочешь узнать, чего следует избегать, к чему стремиться, - смотри на высшее благо, цель всей твоей жизни: с ним должны согласоваться все твои поступки. Только тот и распоряжается всем в отдельности, у кого есть в жизни высшая цель. Живописец, даже приготовив краски, ничего не изобразит, если не знает заранее, что хочет нарисовать. В том и наш грех, что жизнь по частям обдумывают все, а целиком - никто.

<...> Чтобы заключить, что есть высшее благо, не нужно долгих слов и околичностей: нужно лишь, так сказать, ткнуть в него пальцем; и еще нельзя его дробить. Да и какая надобность делить его на частицы, когда можно просто сказать: "Высшее благо - то, что честно", или, чтобы ты удивился еще больше: "Только то и благо, что честно, а все остальные блага ложные и поддельные".

Если ты убедишь себя в этом и проникнешься любовью к добродетели (потому что просто любить ее мало), тогда для тебя будет удачей и счастьем все, к чему она причастна, каково бы оно ни было на чужой взгляд: и пытка, если ты останешься под нею спокойней твоего палача, и болезнь, если не станешь проклинать судьбу и поддаваться недугу. В конце концов все, что для других зло, для тебя смягчится и обернется благом, если сам ты станешь выше этого. Пусть будет для тебя ясно одно: нет блага, кроме того, что честно; и все бедствия по праву назовутся благами, если их сделает честными добродетель.

<...> Сократ, призвавший всю философию возвратиться к людским нравам, сказал, что высшая мудрость - различать благо и зло. "Не упускай их из виду, - говорит он, - если мои слова что-нибудь для тебя значат, - и ты достигнешь блаженства. И пусть ты кому-нибудь покажешься глупцом - терпи это! Пусть, кто хочет, бранит тебя и оскорбляет, - ты от этого не пострадаешь, если добродетель будет с тобою. Если ты хочешь быть блаженным, быть поистине мужем добра, позволь другим презирать тебя". Этого не допустит никто, кроме тех, для кого все блага равны, ибо нет блага, не причастного честности, честность же во всех благах равна.

<...> Всему свое время, все должно родиться, вырасти, угаснуть. Все, что ты видишь, что вращается над нами, окружает нас, на чем мы стоим, как на прочнейшем основании, - все убывает и сходит на нет. У всего есть своя старость, все природа приводит, хоть и в разные сроки, но к одному рубежу. Что есть, того не будет, оно не погибнет, но распадется.

А для нас такой распад означает гибель: ведь мы смотрим только на ближайшее, а что дальше, того не прозревает слабый дух, подчинивший себя плоти, - не то бы он мужественнее перенес неизбежность кончины и своей, и близких, если бы надеялся, что все проходит своим чередом через жизнь и смерть и что возникшее распадается, а распавшееся возникает, ибо в этом труде и состоит вечное искусство божества - устроителя вселенной.

И тогда любой, обозрев минувшие века, скажет, подобно Катону: "Весь род человеческий, который был и который будет, обречен смерти; про все города, достигшие могущества и бывшие великим украшением чужих держав, когда-нибудь спросят, где они находились, - потому что все их уничтожит какая-нибудь напасть: одни разрушит война, другие истощат мир и праздность, обратившиеся в лень или роскошь - губительный плод великих богатств. Все плодородные поля скроет внезапно разлившееся море или поглотит сброс нежданно осевшей и разверзшейся почвы. Так что же мне негодовать или сетовать, если я немного опережу общую участь?"

Великий дух послушен божеству и не медлит претерпеть то, что велит закон вселенной. Он покидает жизнь либо для лучшей доли - светлого и спокойного пребывания среди богов, либо уж наверняка чтобы не чувствовать ничего неприятного, смесившись со всей природой и вернувшись в ее целокупность. Значит, честная жизнь Катона есть не большее благо, чем честная смерть, ибо добродетель не увеличивается. Сократ говорил: "Добродетель и истина - одно", и как не растет истина, так не растет и добродетель: если она есть, то в полную меру.

Выходит, нет причин удивляться тому, что равны между собою блага, принимаемые нами намеренно, и блага, навязанные обстоятельствами. Ведь если ты допустишь их неравенство и признаешь мужество под пыткой меньшим благом, то скоро ты сочтешь его злом и назовешь несчастными и Сократа в темнице, и Катона, раздирающего рану с большим мужеством, чем нанес ее, а самым жалким - Регула, казнимого за верность данной врагам клятве. Но сказать такое не осмеливались даже самые изнеженные, кто, не признавая его блаженным, все же не считал и несчастным.

<...> То мужество, которым часто преисполняются благородные по задаткам юноши, когда их поражает красота какого-нибудь подвига, так что они готовы презреть все случайное, - его внушит нам и подарит мудрость. Она убедит нас, что только честное есть благо, что оно не может ни убавиться, ни прибавиться, - также как нельзя согнуть мерило, которым проверяют прямизну. Что ты в нем ни изменишь, все повредит прямизне.

То же самое мы скажем о добродетели: и она пряма, согнуть ее нельзя; стать тверже она может, вырасти - нет. Она судит обо всем, ей никто не судья. И как она сама не может стать прямей, так то, что делается в соответствии с нею, не бывает одно прямее другого: ведь все вымерено по ней и, значит, одинаково.

Ты скажешь: "Значит, все равно, лежать ли на пиру, или под пыткой?" - Это кажется тебе удивительным? Ну что ж, удивляйся еще больше: возлежать на пиру - зло, висеть на дыбе благо, если первое постыдно, второе - честно. И то, и другое - благо или зло не само по себе, а в зависимости от добродетели: где она появляется, там все - одной меры и цены.

Пусть любой, кто о мужестве всех судит по своему собственному, колет мне глаза моими словами о том, что равные блага - стойко вынести бедствия и честно судить об удачах, что равные блага - справлять триумф и с несломленным духом плестись перед колесницей. Они мнят, будто и не бывает того, что им самим не под силу, и выносят приговор добродетели, глядя на собственную немощь.

Надо ли удивляться тому, что порой нам приятны и даже милы и огонь, и раны, и смерть, и цепи? Для привыкшего к роскоши воздержность - наказанье; для ленивца труд - пытка; избалованный жалеет деятельного; для празднолюбца усердье - мука. Так и все мы то, что нам не по плечу, считаем непереносимо трудным, забывая, что для многих мученье - остаться без вина или просыпаться на рассвете. Не так трудно все это по природе, как мы сами хилы и бессильны.

Чтобы судить о всяких делах, нужно величие духа, а не то мы припишем им наши пороки. Так прямые предметы, погруженные в воду, кажутся взгляду искривленными и переломленными. Важно не только то, что ты видишь, но и как: наша душа видит слишком смутно, чтобы разглядеть истину.

<...> Много ли зла в пытках, во всем, что мы называем бедствиями? На мой взгляд, только одно: они подрезают наш дух, сгибают его, придавливают; но с мужем мудрым этого быть не может. Он ни под какой тяжестью не согнется, ничто не сделает его ниже, и все, что приходится сносить, будет ему по нраву. Ибо он не жалуется, когда на его долю выпадает что-нибудь из того, что может выпасть человеку. Он знает свои силы, знает, что должен носить тяжести.

Я не исключаю мудреца из числа людей, не утверждаю, что он чужд боли, словно бесчувственная скала. Я не забываю, что и он сложен из двух частей: одна из них чужда разума - она чувствует терзания, ожоги, боль; другая - разумная, и она тверда в своих мнениях, бестрепетна, непобедима. В ней-то и заключено высшее благо человека; пока оно не достигло полноты, дух колеблется в нерешительности, когда оно станет совершенным, дух делается спокойным и недвижимым.

<...> Теперь перейду к тому, куда зовет меня твое ожидание. Не думай, будто наша добродетель витает за пределами природы: нет, мудрец и задрожит, и побледнеет, и боль почувствует; ведь все это ощущения тела. Но где бедствие? Где истинное зло? Там, конечно, где тяготы заставляют пасть духом, признать себя рабом, раскаяться в том, что ты таков.

Мудрец побеждает фортуну добродетелью; но скольких мудрецов по ремеслу страшит малейшая угроза! В этом и есть наша ошибка: всего, что сказано о мудром, мы требуем от начинающих. Что я хвалю, в том хочу убедить себя, но еще не убедил; а если бы и убедил, все равно дух мой не настолько закален, чтобы с готовностью идти против всех превратностей.

Как шерсть одну краску впитывает сразу, другую - только когда долго мокнет и варится в ней, так одни учения ум удерживает, едва восприняв, а это учение, если не проникло глубоко и надолго, если не окрасило, а только испачкала душу, не даст ей ничего из обещанного.

Преподать его можно быстро и в немногих словах: есть одно благо - добродетель, и помимо нее благ нет; добродетель заключена в лучшей, то есть разумной, части нашего существа. Что же такое эта добродетель? Истинное и непоколебимое суждение; от него душа получает все побуждения, через него становятся ясны все те видимости, от которых побуждения исходят.

Держаться этого суждения - значит считать все, к чему причастна добродетель, благом, а все блага - равными. Телесные блага суть блага для тела, а не блага во всем. В них есть своя ценность, но благородства в них нет, и между собою они далеко не равны: одни бывают больше, другие меньше.

И между приверженцами мудрости есть большие различия - этого невозможно не признать. Один преуспел лишь настолько, что осмеливается взглянуть в лицо судьбе, но ее взгляда не выдерживает и опускает глаза, ослепленные блеском; другой настолько, что ему под силу сойтись с ней лицом к лицу, - если он достиг вершины и не знает сомнений.

Несовершенное не может быть стойким: оно то движется вперед, то оскользается и никнет. Пусть оскользаются, лишь бы шли вперед и не оставляли стараний; но стоит ослабить неустанное рвение, перестать напрягаться - и поневоле пойдешь назад. Отступившись, не вернешься к достигнутому. Так будем усердны и упорны!

Для того, чтобы преуспеть в этой жизни в чем угодно, нужно иметь четко поставленную цель, направление, куда двигаться: "Если не знаешь, к какой гавани плыть, ни один ветер не станет попутным". Но что годиться в качестве цели? Сколько вещей не заслуживающих внимания, бренных и преходящих - деньги, имущество, непостоянство внимания людей, иллюзорная слава и почет.

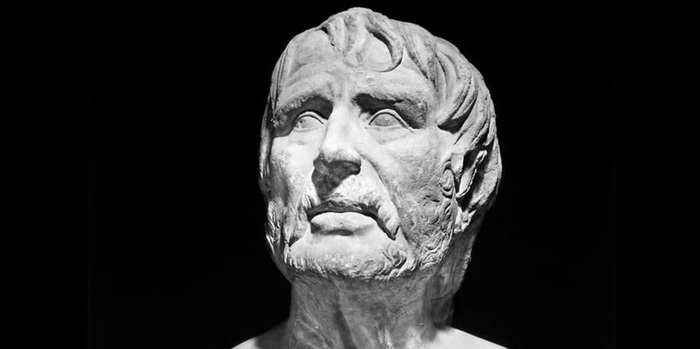

Сенека говорит нам, что только честная жизни во всех своих аспектах есть цель достойная стремления, а честность - это неотъемлемая компонента любой добродетели, ее основа. Честная жизнь позволяет спать спокойно, не докучая муками совести. Она же придает силы выдержать многие испытания, зная, что за тобой стоит правда и сохраненное человеческое лицо. Вспоминая Сократа, различение блага и зла является подлинной мудростью. Человек должен стремиться к ней, не обращая внимания на осуждения и оскорбления окружающих, для которых ты всегда будешь неправильно жить. Для человека идущего своим благим путем никакие внешние нападки не должны становиться препятствием.

Дальше философ в духе Гераклита, и как это любит делать Марк Аврелий, рассуждает о вечном непостоянстве и смене всего, как естественном процесс - за рождением неизбежно следует распад; то, что существует, однажды исчезнет, а нечто новое народиться. Это касается отдельных людей или целых цивилизаций. В таком процессе нет ничего трагического, если осмысленно к нему подойти. Для того же, кто подчинил свою жизнь плотской радости и материальным интересам, осознание факта конечности может оказаться полным страхов и страданий. Чем меньше человек зависит от внешнего, тем проще ему будет воспринимать жизнь и расстаться с ней в нужный срок.

Также Сенека напоминает о фигуре стоического мудреца, которому, конечно, не чужды чувства и ощущения простого человека. Он также испытывает боль, бледнеет, краснеет и проявляет естественные телесные реакции, но его отношение к ситуации, как спокойно и с полным принятием судьбы он ею распоряжается, резко отличает его от обычного неподготовленного человека. Даже когда новички только постигают мудрость и учатся себя контролировать, беды заставляют свернуть с этого пути и всякий раз хочется дать себе слабину. Учение должно проникнуться глубоко, как краска, которая полностью въелась в шерсть, иначе она расползется, испортив вещь.

Так будем же усердны и упорны, чтобы не сворачивать с пути добродетели и жить честно!

Больше интересного контента о философии и не только в ТГ-канале Гераклитовы слёзы